1180年8月

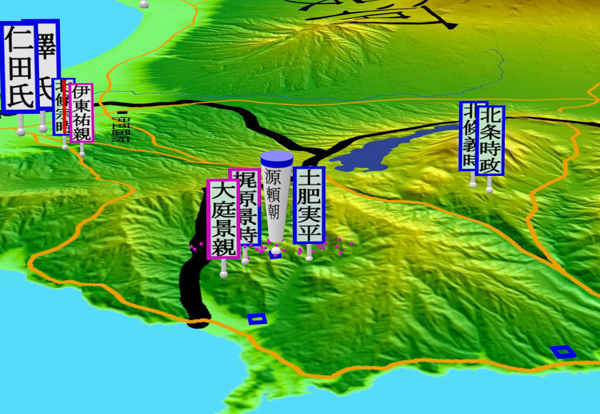

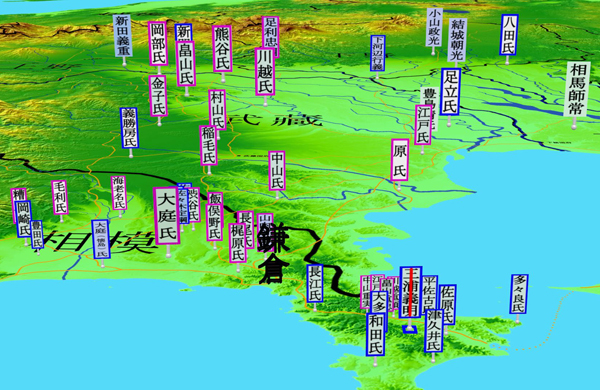

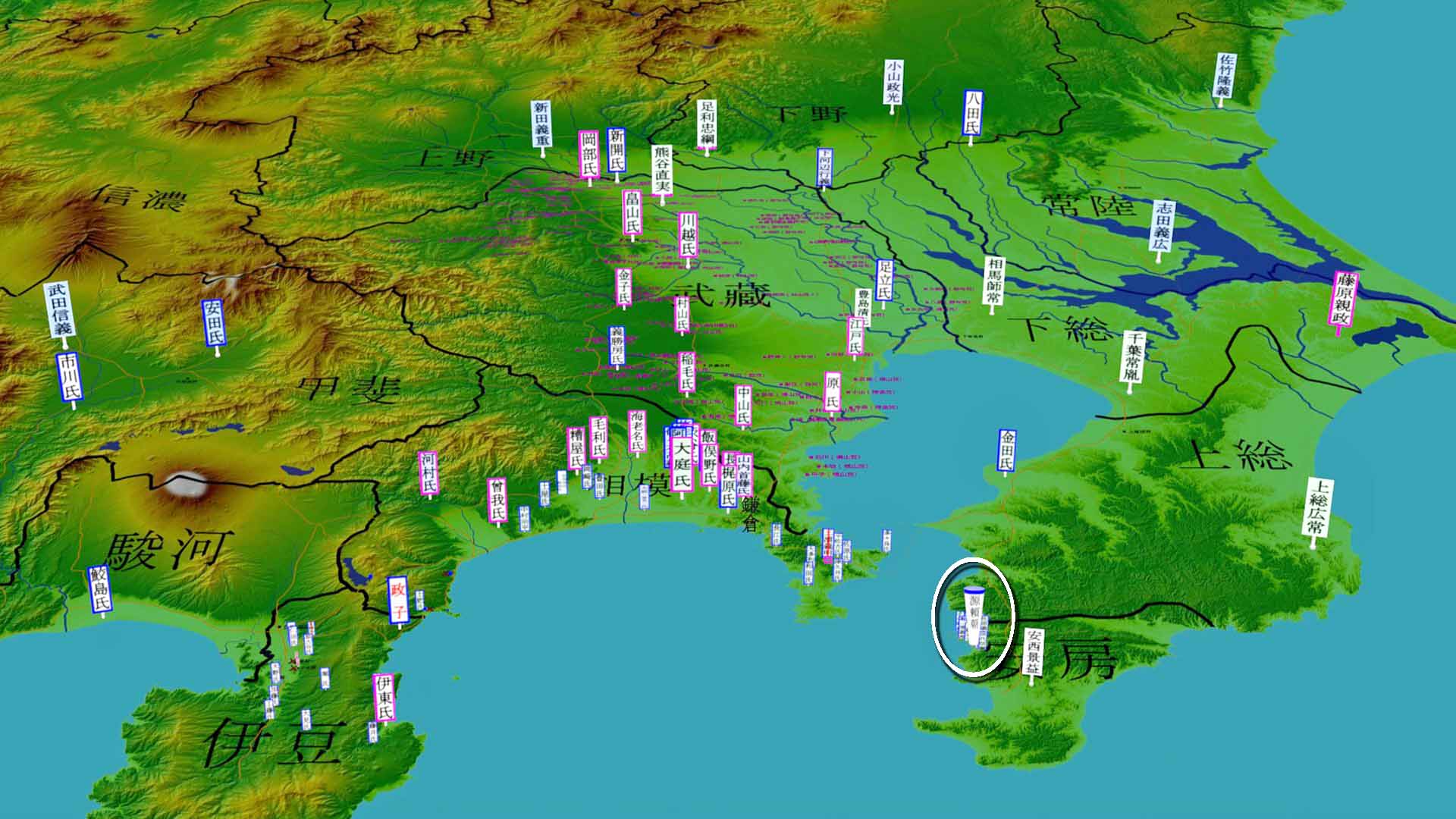

治承4年8月20日、山木館の襲撃に成功した頼朝軍は、土肥実平が本拠とする土肥郷(神奈川県湯河原町)へ向け進軍。 大庭景親が立ちはだかるその先、父祖たちが関東での拠点としていた鎌倉を目指したのではないだろうか?

大庭景親は、進軍の準備を進め、鎌倉氏一族では、俣野景久などが合流、しかし大庭景親の兄弟の中には頼朝軍に合流する者もいた。

秩父氏一族からは稲毛重成が合流。 渋谷重国は外孫の佐々木義清を連れ合流。しかし義清の兄弟達は既に山木館襲撃時から頼朝軍に合流していた。 渋谷重国の子、飯田家義は、頼朝方に加勢するつもりであったが、大庭景親軍が街道にあふれ、その場は平家方として参陣していた。

秀郷流藤原氏からは、山内首藤経俊などが合流。

その他にも、相模を中心に合流する者を合わせ、三千騎を従え進軍。

22日、三浦義澄は頼朝と合流すべく五百騎を率いて衣笠城を出撃する。

三浦氏一族の岡崎氏は既に山木館襲撃時から頼朝軍に合流していた。

23日早朝、三百騎ほどに増えた頼朝は、石橋山に陣を構えた。

三浦義澄の軍は、船で頼朝軍に合流する計画であったが、海が荒れやむなく陸路進軍したが、大雨による酒匂川の増水によって足止めされる。

伊東祐親は三百騎を率いて頼朝の背後に迫った。

大庭景親は、石橋山に谷ひとつ隔てて布陣。

三浦軍が頼朝と合流すべく迫っているのを知った景親は大雨の上にすでに日が暮れているにもかかわらず攻撃をしかけた。闇夜の雨の中を大庭軍の先陣が頼朝の陣に襲いかかり、局地戦となる。

頼朝軍は多勢に無勢で敵わず、岡崎義実の子・佐奈田(真田)義忠らが討ち死にして大敗。(石橋山の戦い)

頼朝らは、大庭軍の飯田家義の手引きによって土肥の椙山(すぎやま)に逃げ込んだ。

24日、頼朝は、土肥郷椙山の堀口に布陣。

大庭軍と合戦となるが、この堀口合戦で敗北した頼朝は山中へ逃込む。 頼朝は地理に詳しい土肥実平らと山中のしとどの窟(鵐岩屋)に潜伏した。

北条時政とその子義時は箱根の湯坂道を通って甲斐国へ向かおうとした。

北條宗時は土肥から桑原に下り平井郷へ向かうが、早河の辺りで伊東祐親軍に包囲され、討たれた。

大庭軍の梶原景時は、頼朝の居場所を知るがこれを隠し、頼朝の命を救った。

椙山のしとどの窟が伝説の地として伝わっている。 真鶴にもしとどの窟が存在し、頼朝はいくつかの場所に身を隠したのではないかと云われている。

一方、頼朝軍の敗走を知った三浦義澄の軍は撤退を開始。

鎌倉由比ヶ浜で平家方の畠山重忠の軍勢と遭遇して合戦となった。(小坪合戦(由比ヶ浜の戦い))

畠山重忠は、父重能が大番役として在京しており、残っていた17歳の重忠は平家方として戦わざる得なかった、こうして源氏方に付いた外祖父の三浦義明と戦う事になった。(畠山重能の室は三浦義明の娘)

縁者同士の合戦であり、数時間合戦の後、双方引き上げた。

夜になって北条時政は、椙山の頼朝の元に戻る。

頼朝は、箱根権現長官の行実の弟・永実の案内で箱根に向い潜伏。

行実は父の良尋(りょうじん、よしちか)の時代に、頼朝の祖父の為義や父の義朝と親交があり、行実が父から受け継いだ箱根権現に就任し、箱根に下る際に、為義が命令書を授けた間柄であった。

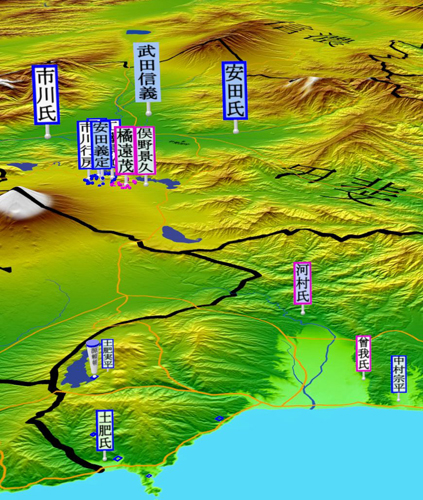

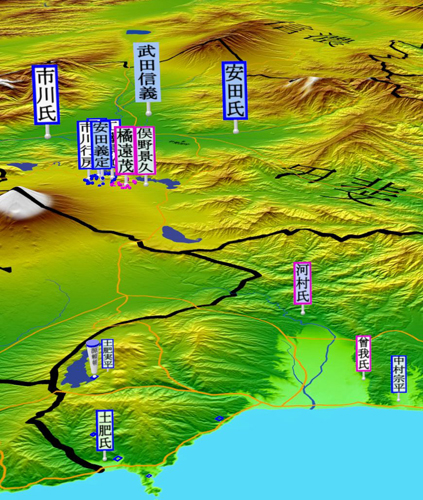

大庭景親の弟、俣野景久は駿河国の目代・橘遠茂と、甲斐源氏の武田氏を攻めるため甲斐国へ向かい、24日の夜は富士山の北の麓に駐留していた。

25日、甲斐源氏の安田義定・工藤景光とその子行光・市川行房らが、石橋山で合戦が始まった知らせを受け、甲斐から出発。

波志田山で俣野景久軍に遭遇し合戦となる。(波志田山合戦)

敗れた俣野景久軍は敗走。

波志田山は富士北麓の西湖と河口湖の間に位置する足和田山などが考えられているが、判然としない。

箱根権現では、行実と永実の弟・良暹(りょうせん)が、兄たちを裏切り、僧兵を集めて頼朝を襲おうとしていることが判明。 良暹は、頼朝が討ち取った山木兼隆の祈祷師をしていた男である。

箱根権現も危なくなり、頼朝は、土肥実平らとともに再び山中に潜伏。 大庭軍は各地の街道を固め、頼朝の退路を塞いでいた。

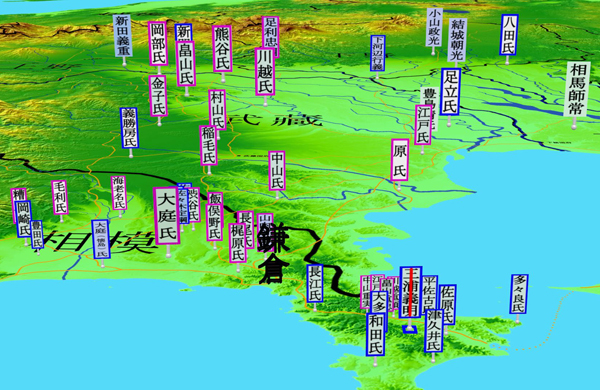

26日、河越重頼は、畠山重忠の要請に応じ同じ秩父一族の江戸重長ら武蔵国の武士団数千騎を率いて参戦。

河越重頼・江戸重長の軍勢と合流した畠山重忠は三浦氏の本拠である衣笠城へ向かう。

衣笠城では、午前6時頃、畠山の軍勢が押し寄せるとの噂が伝わって来たので、東木戸口を三浦義澄・佐原義連、中陣を長江義景・大多和義久、西木戸口は和田義盛・金田頼次がそれぞれ陣営を張った。

金田頼次は、上総広常の弟で三浦義明の婿となっており、70騎ばかりを引き連れて衣笠城へ駆け付けていた。

午前8時頃になって、川越重頼・江戸重長・中山重実や、金子・村山などの数千騎が衣笠城を攻撃。(衣笠城合戦)

その頃、大庭景親が渋谷重国のもとを訪れ、頼朝に従った佐々木兄弟の妻子を捕らえるよう要請するが、重国は拒否した。

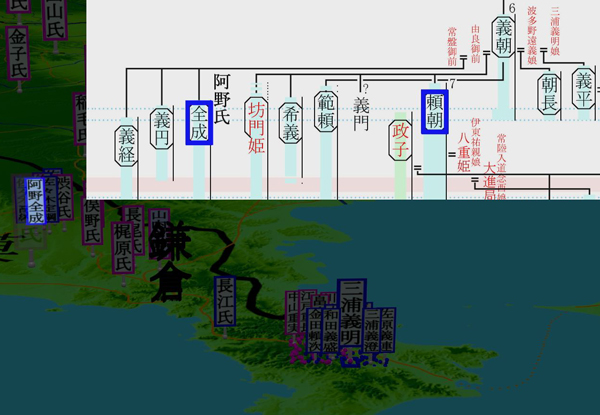

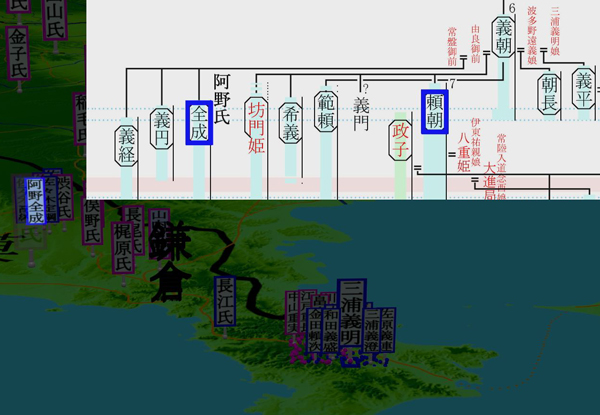

夜になって佐々木兄弟が途中で行き会った阿野全成(あの ぜんじょう)を伴って重国の館へ帰着した。重国は彼らを匿った。

阿野全成は、頼朝の弟。 以仁王の令旨が出されたことを知ると密かに寺を抜け出し、修行僧に扮して東国に下り、佐々木兄弟らと行き会ったのである。

阿野全成は、十月に頼朝に面会、頼朝兄弟で最初の面会者となる。

衣笠城では、三浦勢が、前日の由比の戦との二日にわたる合戦に疲れて、矢も無くなり、夜半になって三浦一族は城を脱出。

27日午前8時頃、一人城に残った老齢の当主で、畠山重忠の母方の祖父である三浦義明は討死。89歳であった。

三浦義澄の一族は船で安房へ向け脱出。

大庭景親は千騎の軍勢を引き連れて三浦へ攻めてきたが、三浦一族は安房へ脱出した後であり、大庭御厨へ戻って行った。

三浦義澄は、安房に向かう途中海上で、真鶴半島から船で脱出した北条時政・岡崎義実らと出会いお互いの無事を喜んだ。

28日、頼朝が、土肥実平の差配により真鶴半島を出航。

同行した、土肥実平・安達盛長・岡崎義実・新開忠氏(しんがい)・土屋宗遠・田代信綱などが頼朝と共に七騎堂に祀られている。

安達盛長は、比企尼の長女・丹後内侍を妻とする、頼朝の側近。

土肥実平・土屋宗遠は中村氏一族で、岡崎義実は、三浦氏一族。共に高望王流桓武平氏の流れを汲む者達。

田代信綱は、伊豆の工藤氏の一族の縁者であるが、新開忠氏はどの様な素性なのか?

新開氏は秦河勝(はた かわかつ)の子孫と伝わる。 秦河勝は聖徳太子(574~622)の側近として活躍した渡来人の一族で、その子孫が東山道を下って利根川沿いの肥沃な土地(埼玉県深谷市新戒)を開拓し土着、地名を姓としたと云われている。

鎌倉幕府の終わり頃、新開氏は徳島県阿南に渡り牛岐城主となり、220年間阿南を治めた。

天正十年(1582)長宗我部元親に丈六寺(じょうろくじ)で謀殺され、今も血天井として跡を残し、新開氏は滅亡することになる。

新開忠氏は、土肥実平の子を養子としている。養子とした経緯や時期は定かではない。

土肥実平は、頼朝の無事を知らせるため、子の遠平を伊豆山権現に身を隠している政子の元へ向かわせた。(頼朝の船を手配したのは、この伊豆山神社にいた僧だったと伝わっている。)

真鶴半島を出航した頼朝は、三浦半島を目指したのかも知れない、しかし衣笠城は落城しており、安房へ向かったのではないだろうか?

29日、源頼朝が、安房(鋸南町竜島と推定)に到着。