1180年6月

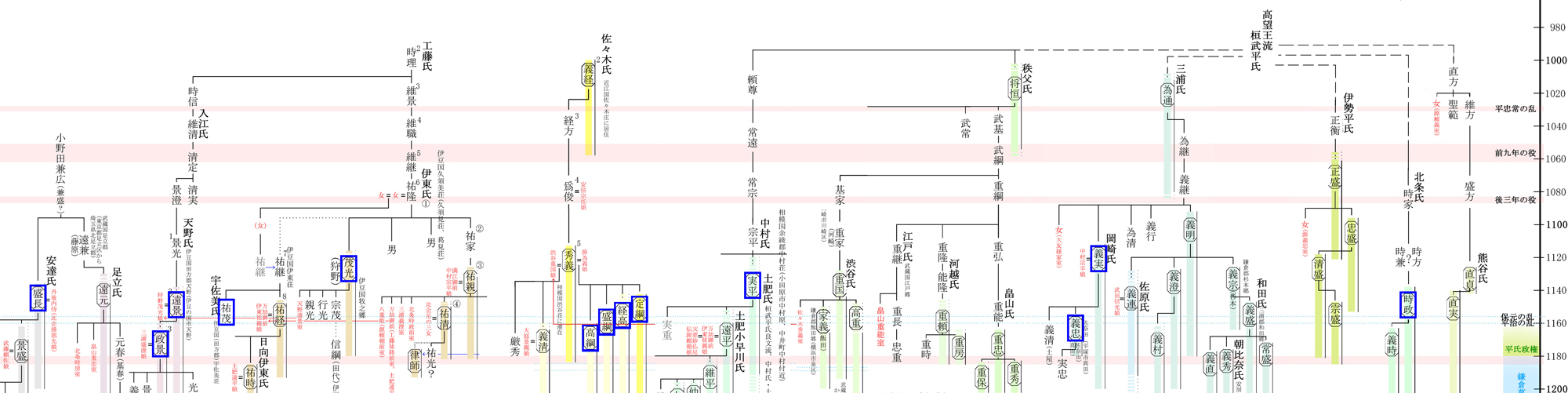

治承4年6月27日、京都大番役を終えた三浦義澄と千葉胤頼が頼朝のいる北条氏の館に立ち寄り密談。

29日、平清盛は、伊豆の知行国主を義弟・平時忠とした。流刑者として伊豆に滞在していた時忠の元側近・山木兼隆が目代に任命された。

伊豆の知行国主が平時忠に交代すると、伊豆国では伊東氏が力を増していった。

これに対し、工藤氏や北条氏を含む伊豆の武士たちの地盤が低下し、不満が増していった。

1180年8月

8月2日、大庭景親が相模に帰国。 平清盛は、東国における不穏な動きを抑え込むため、大庭景親を相模に下向させた。

9日、大庭景親は、佐々木秀義を自邸へ招いて頼朝に謀反の疑いあることを相談した。

秀義の息子たちは既に頼朝と意を通じており、秀義は頼朝に使者を送りこの事を伝えた。

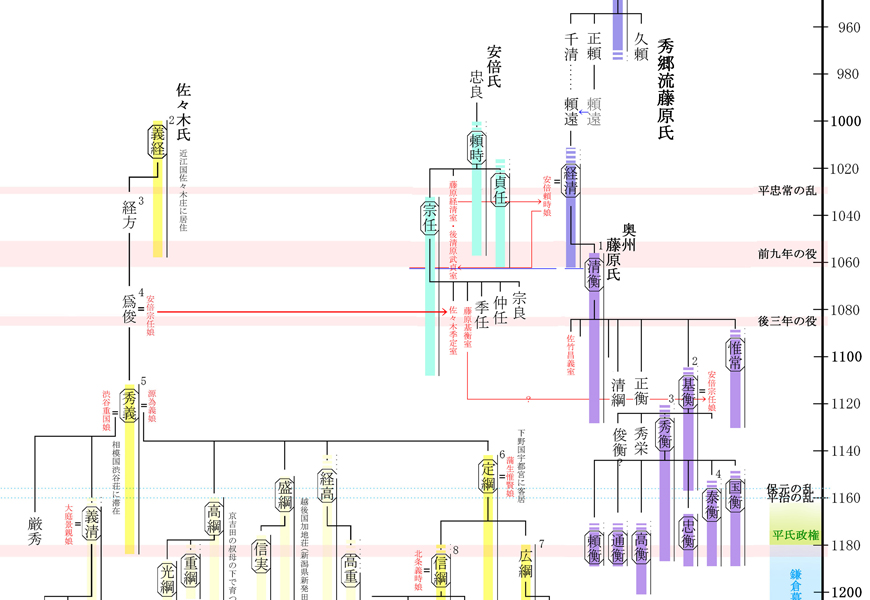

佐々木秀義は、近江源氏の流れを汲む、近江国蒲生郡の人物で、20年前の平治の乱で、頼朝の父・義朝軍に属し敗走、息子達と奥州藤原氏を頼って落ち延びる途中、渋谷重国に引留められ、渋谷荘に留まった。

秀義は、渋谷重国の娘を室とし義清をもうけ、20年近くこの地で過ごしていた。

秀義の母は、前九年の役で伊予国に流された安倍宗任(あべ の むねとう)の娘。 母の叔母は、奥州藤原氏初代・藤原清衡の母であり、秀義は藤原氏を頼ったのであった。

佐々木氏からの報を受け、頼朝は挙兵を急ぐことを決めるが、三浦氏や中村氏を除き、相模・武蔵の主だった武士たちは頼朝の誘いを拒否するか静観しており、頼朝の戦力は僅かな者であった。

顔ぶれは、北条時政・三浦氏一族の岡崎義実親子・中村氏一族の土肥実平・佐々木四兄弟。工藤茂光・宇佐美祐茂・天野遠景親子・頼朝の乳母であった比企尼の長女を室としていた安達盛長

や、堀親家兄弟ら伊豆・相模の武士の一部。

伊勢で平家の侍を殺害した事から、本領の伊勢を離れて伊豆国の豪族である工藤氏の元に身を寄せたという、加藤景員親子、といった面々である。

17日夜、頼朝は、反乱行動を開始。 頼朝軍の最初の標的となったのが、伊豆国の目代・山木兼隆である。

頼朝の警護に、加藤景廉、佐々木盛綱、堀親家などが残留。

山木兼隆攻めを前に、別動隊が、兼隆の舅で後見人である堤信遠の館を襲撃。 堤信遠は、佐々木定綱・経高・高綱兄弟らに攻められ討ち取られた。

伊豆国の目代山木兼隆の館は、三島大社の祭礼のために郎党の多くが留守だったが、館に残っていた兵は激しく抵抗。 やがて堤信遠を討った佐々木兄弟も加わり、頼朝の許に残っていた加藤景廉・佐々木盛綱なども山木館に乗り込み、遂に加藤景廉が目代山木兼隆討ち取った。

頼朝の挙兵は、先ず北条氏や工藤氏にとっての目障りな相手から実行に移された。 挙兵は、90騎程と伝わる少数の軍勢であった、その中で武功を上げたのは、西国から流れてきた佐々木氏や加藤氏であった。