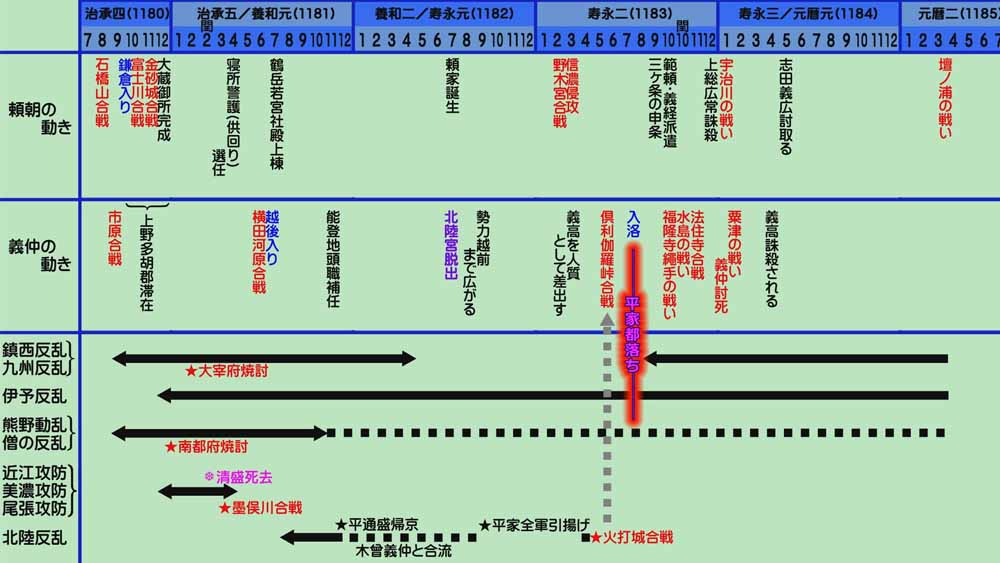

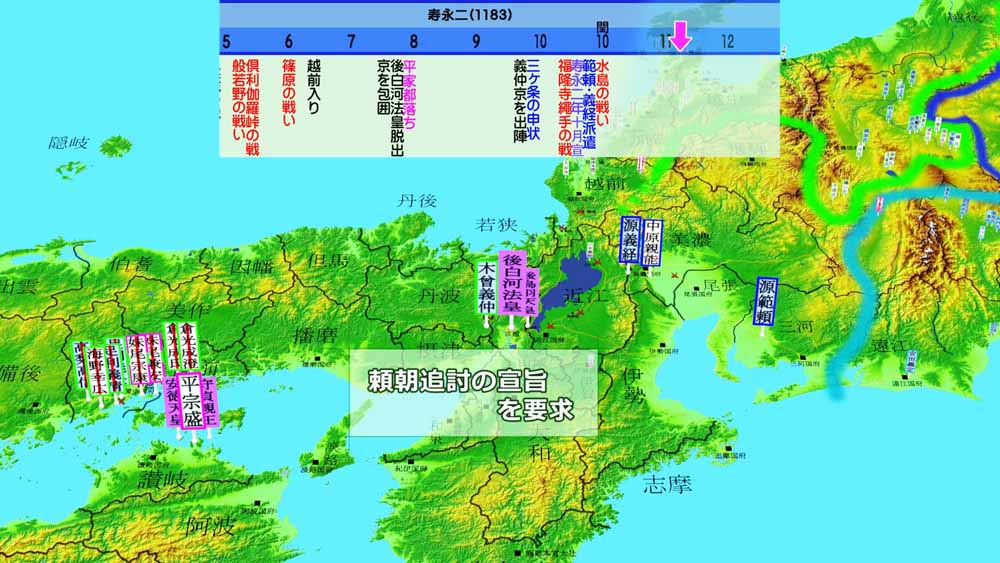

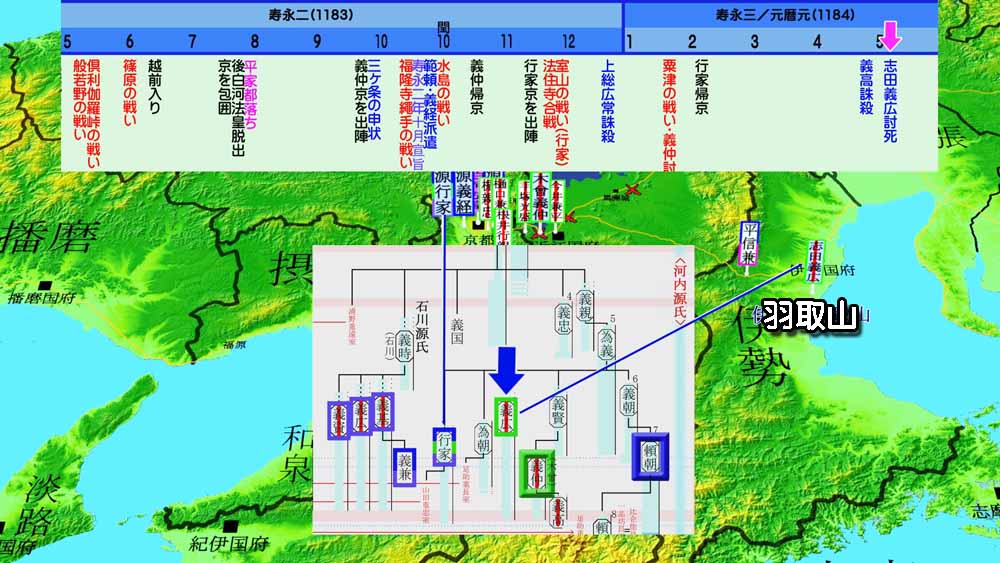

1183年6月~1184年1月

1183年6月

寿永二年六月、越前国府の義仲は、比叡山延暦寺の衆徒にまわしぶみを送り合力を訴えたのち進軍を開始。

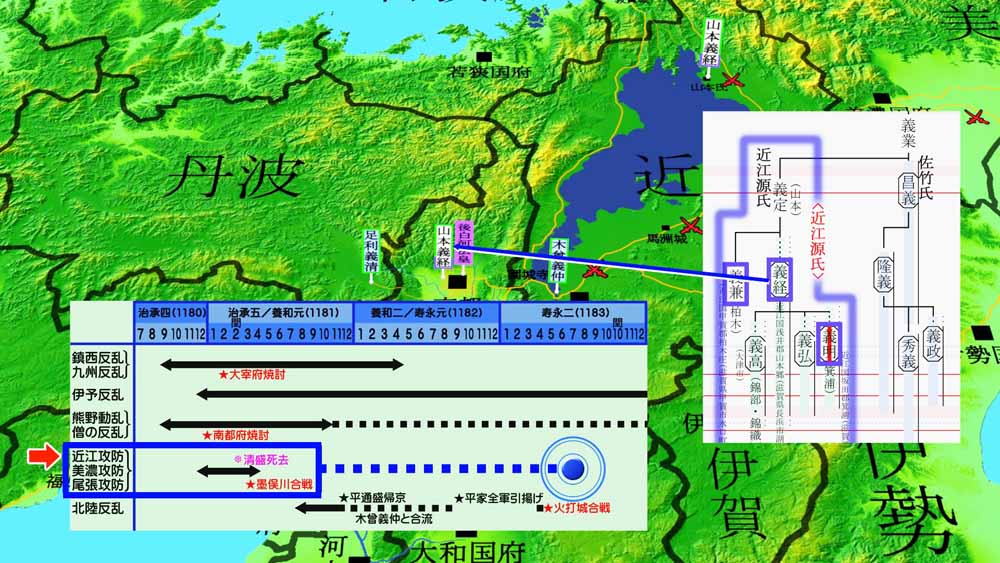

足利義清は丹波路から大江山(大枝山)に向かう。

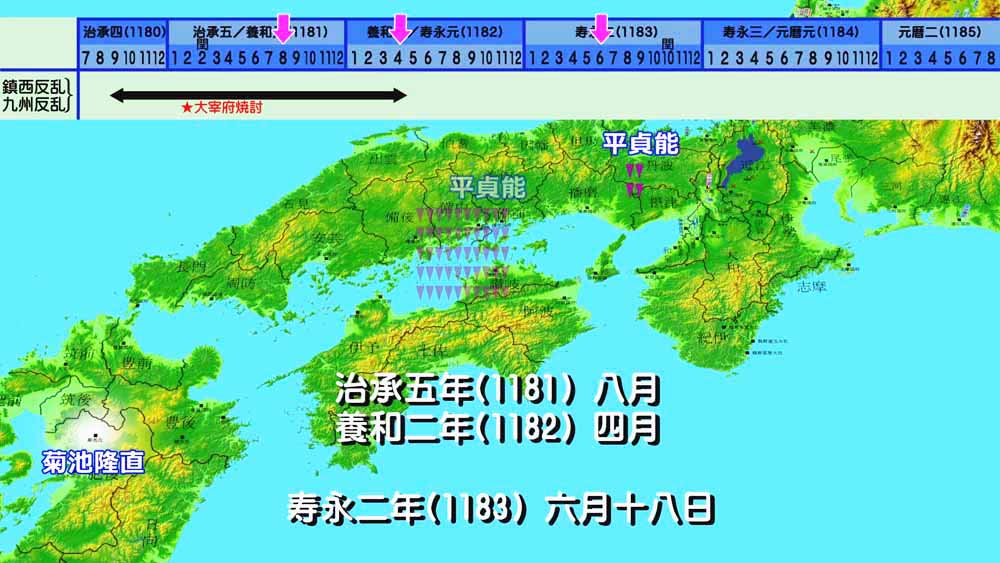

六月十八日、二年前の治承五年八月に、九州の反乱鎮圧のために出兵した平貞能は、翌養和二年四月にようやく菊池隆直を降伏させ、足掛け二年の遠征を終えて帰京。

義仲軍が都へ迫る中、数万の軍勢を期待されたが、実際には千余騎程度で都の人々を大いに落胆させる。

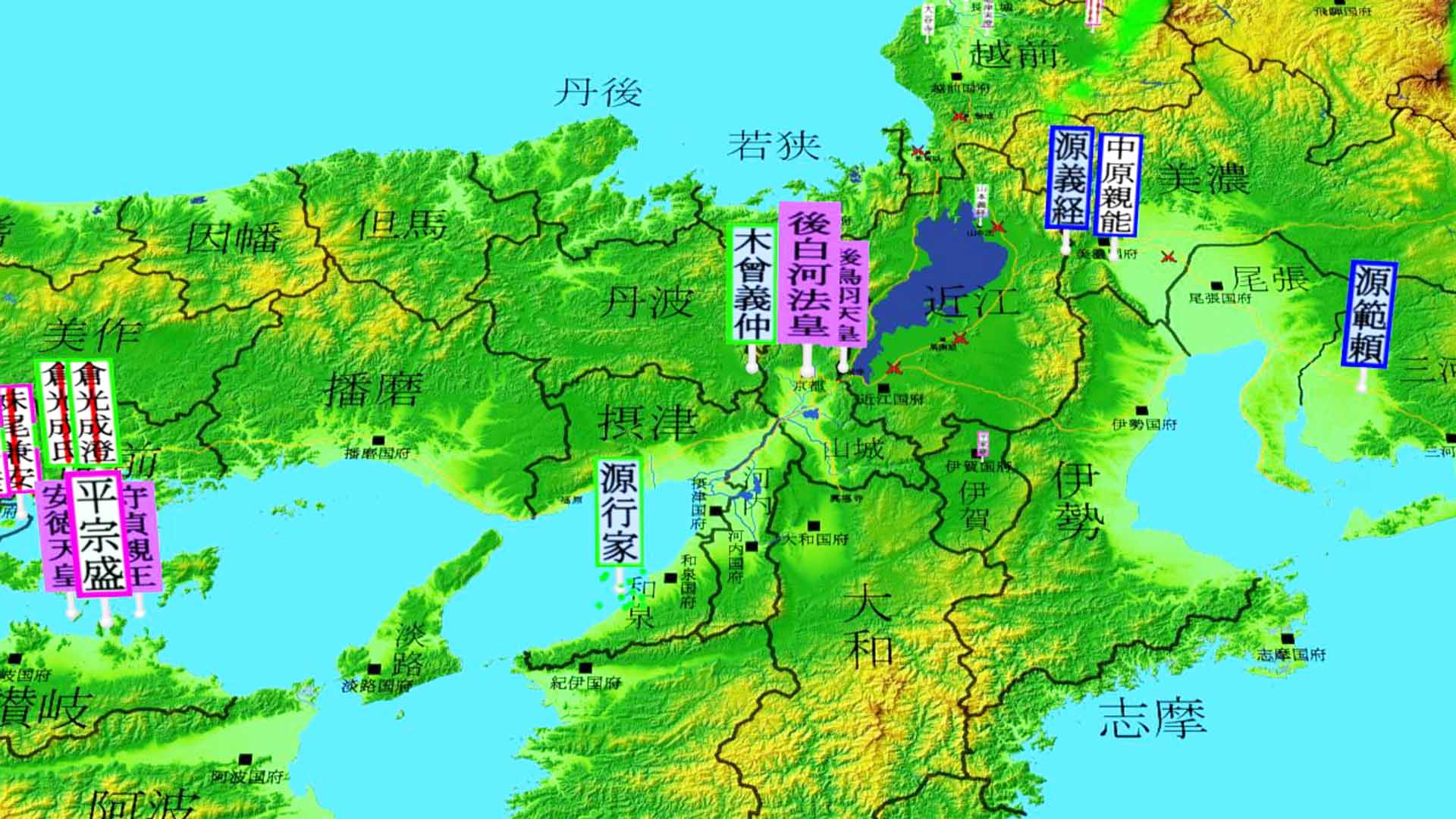

源行家が、平家継(伊賀国山田郡平田)らと戦闘を交えその後、大和へ向かった。

1183年7月

七月十四日、丹波路を進軍する足利義清を討つため、平忠度が百騎ばかりで向かう。

七月二十一日、平家は平資盛を大将軍として、師盛などが宇治を経由し近江へ向かう。世間の噂では七・八千騎であったが僅かに千八十騎だった。

七月二十二日、多田行綱(摂津国多田)など摂津や河内の源氏も蜂起する。

丹波へ向かっていた忠度は、義清との戦力差を知り大江山まで退却。

また、宇治に宿営していた平家軍は、大和に入った行家が吉野衆徒の加勢を得て京都へ向って北上していることを知り、行家軍を迎え撃つ作戦へと切り替えた。

昼頃、平知盛・重衡など二千騎が勢多へ向かう。

夜に入り頼盛も出陣。 夜は各々山科の辺に宿営する。

七月二十四日、大和源氏の太田頼資(摂津島下郡太田(大阪府茨木市太田)が河尻(大阪市東淀川区の江口と推定される)を封鎖し都への物流を遮断。

義仲軍に囲まれた都の防衛は絶望的だった。

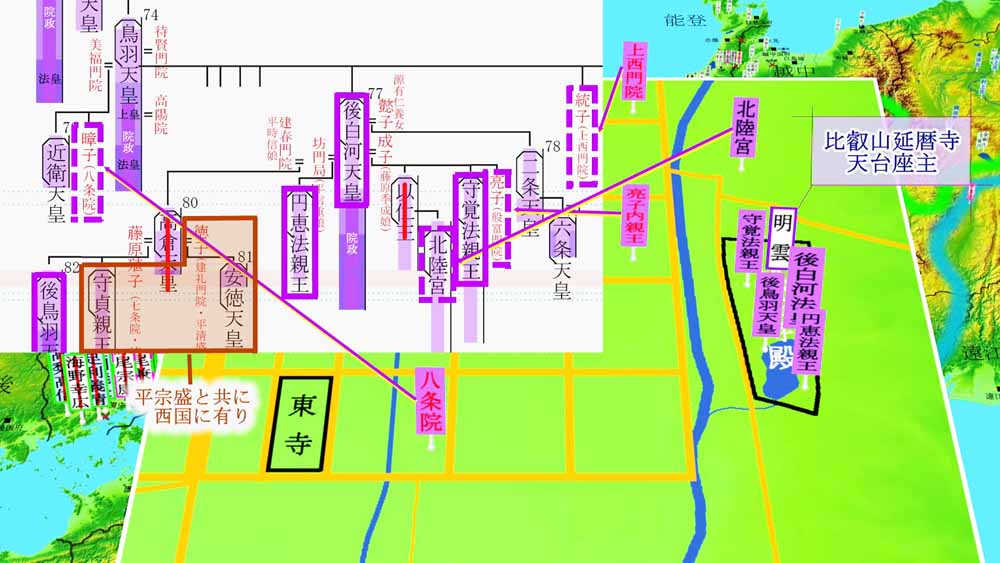

安徳天皇が法住寺殿に行幸。

平家が後白河法皇・安徳天皇を擁して西国に退去するという噂が都に流れる。

七月二十五日未明、こうした情勢の中、後白河法皇は少数の側近だけを連れて輿に乗り法住寺殿を脱出して比叡山に入る。

これを知った平宗盛は六波羅・西八条などの平家の邸宅群に火を放ち、幼帝安徳を擁して京都を離れ西国に赴いて再起を図ることとした。

しかし、藤原忠清(畿内にとどまって木曾義仲との和睦を図るなど独自の動きを見せる)の様に出家して同行しない者もいた。

むしろ、あまりにも急だったため取り残された者も多かったのではないどろうか。

宗盛は、一門を引き連れて福原から海路を西へ落ち延びる。(平家都落ち)

七月二十七日、後白河法皇は比叡山から京都に戻る。

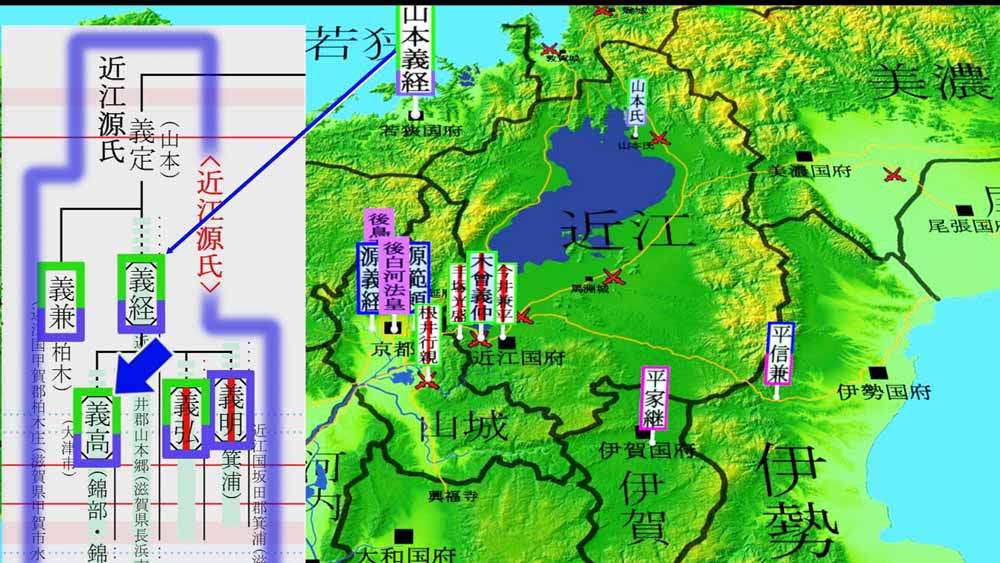

法皇の先立ちを勤めたのは三年前に蜂起し平家軍に敗れていた近江源氏の山本義経だった。山本義経は近江で最初に蜂起したが、墨俣川で敗れた後どこかに潜んでいたのだろう。

七月二十八日、義仲と行家がそれぞれ北と南から京都に入り後白河法皇の御前に参上し、平宗盛追討の院宣を受ける。

両人が並んで御前に進む時に前後を争い、すでに両者の間には主導権争いが起こっていた。

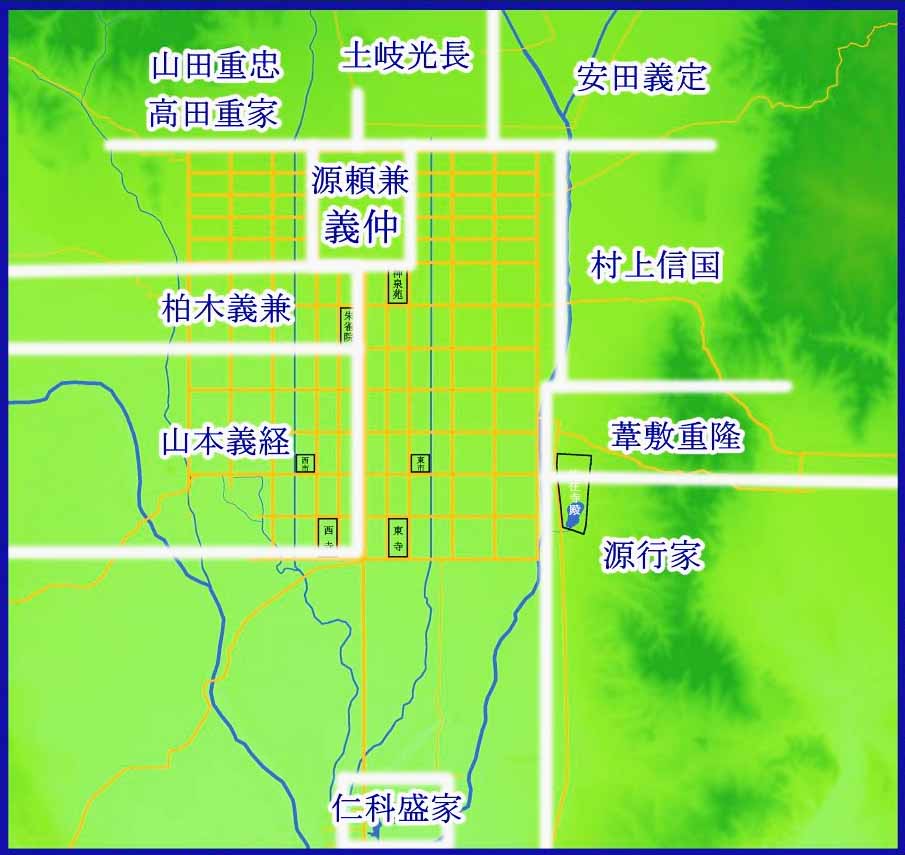

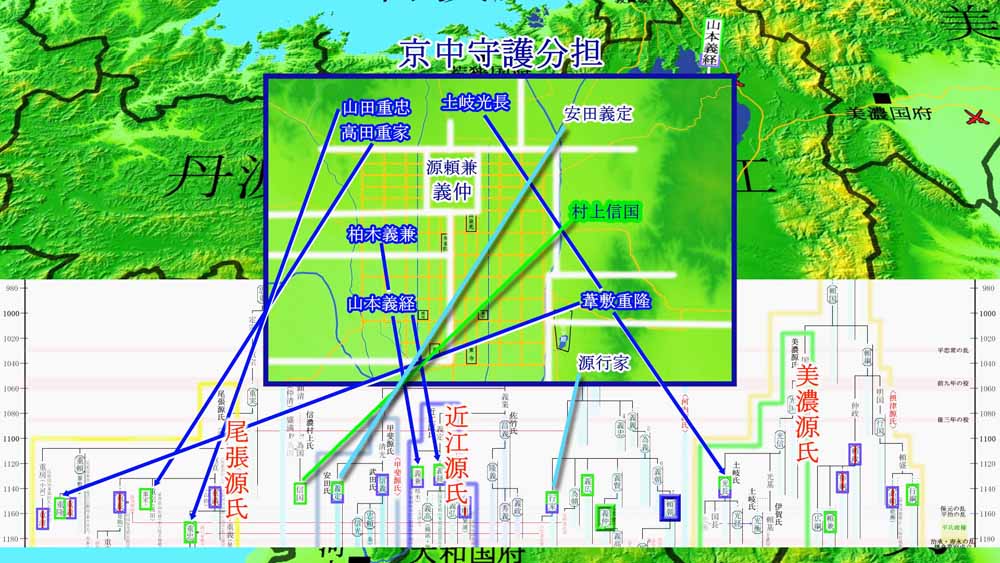

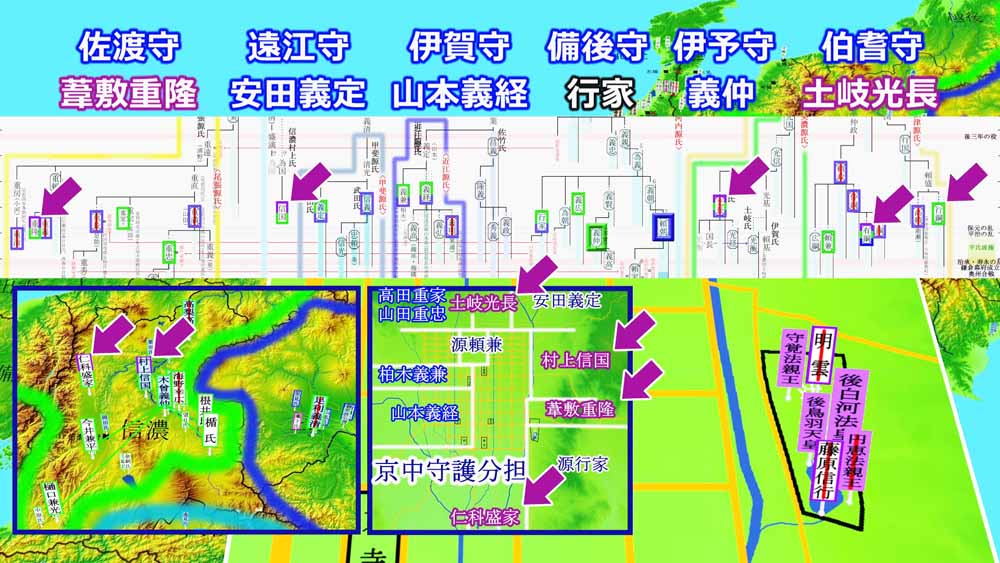

食糧難の中、大軍が入京したことにより都の治安は悪化していた。治安回復・狼藉の取り締まりを行うため京中守護分担を定めた院宣が諸将に下される。

源頼兼(摂津源氏)は大内裏の警護を命ぜられる。この人、以仁王が挙兵した時に加わっていた源頼政の子で、当時どの様に振舞っていたかは定かではないがここで登場。

村上信国(信濃源氏)と仁科盛家(信濃国安曇郡仁科御厨の豪族、担当は鳥羽四至(しし、境内)の内)、この二人は信濃から義仲に加わり戦ってきたのでは。

高田重家(尾張源氏か?)・山田重忠・葦敷重隆・柏木義兼・山本義経・土岐光長など息を潜めていた近江・美濃・尾張源氏たち。

義仲は九重の内(宮中)、並びに此の他の所を担当。

1183年8月

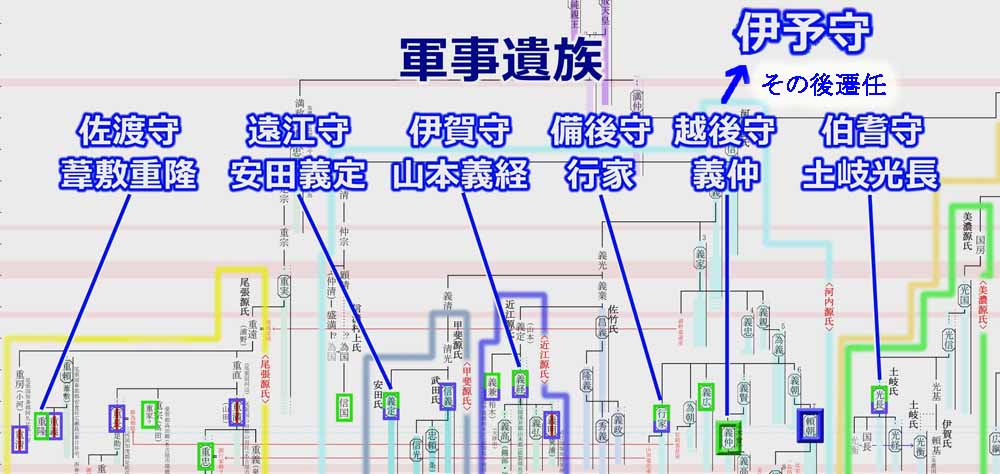

八月、「平家追討」に対する論功行賞が行われた。

越後守に義仲、備後守に行家、伊賀守に近江源氏の山本義経、遠江守に甲斐源氏の安田義定、佐渡守に尾張源氏の葦敷重隆、伯耆守に美濃源氏の土岐光長。

この六人が軍事貴族として朝廷から認められたことになり、以降の働きによっては武家の棟梁となり得るということで、老練な後白河法皇の手のひらの上で武士達は競わされ踊らされてゆく事になる。

この勧賞はすでに越後を掌握している義仲にとってなんのメリットもないものであり、かつ国としてのランクも行家よりも低いもので、義仲にとっては不満そのものであった。

その後、義仲に対し高いランクの伊予守への遷任がなされ、朝廷は在京中の義仲を筆頭として処遇し対平家戦に備えた。

平家は八月中旬には九州に上陸するが、豊後の臼杵、肥後の菊池は様子見して動かず。

豊後では、後白河法皇の命を受けた緒方惟栄が平家追討の準備をして待ち構えていた。

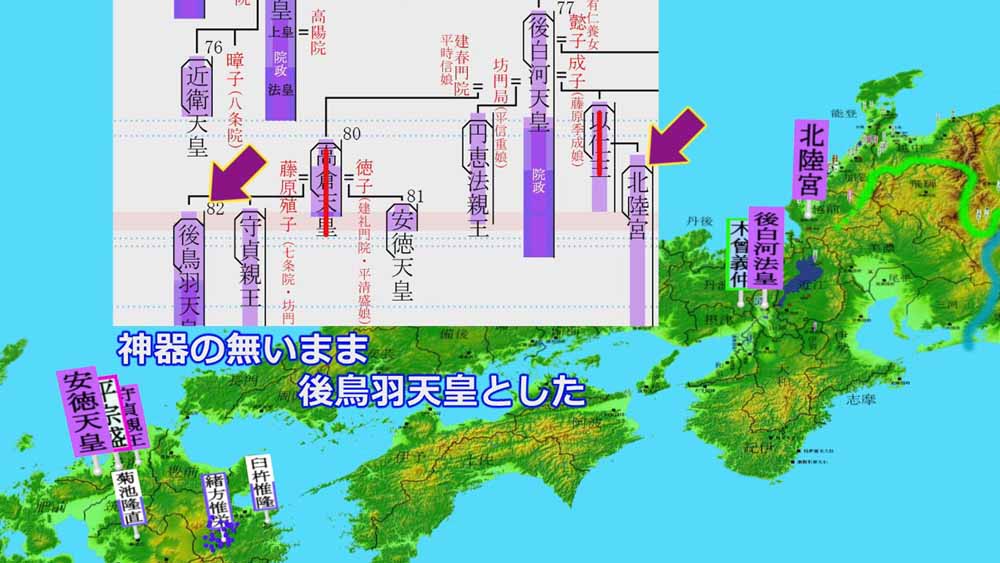

八月二十日、義仲は加賀に入っていた北陸宮を天皇とすることによって、自らの立場を固めようとしていた。

しかし後白河法皇はこれを拒否し、安徳天皇に対し高倉院の第四子を神器のないまま後鳥羽天皇とした。

また、入洛軍は次第に統制が及ばなくなり京都の治安は悪化したままだった。

これらの事が重なり、義仲と後白河法皇との関係は悪化の一途をたどる。

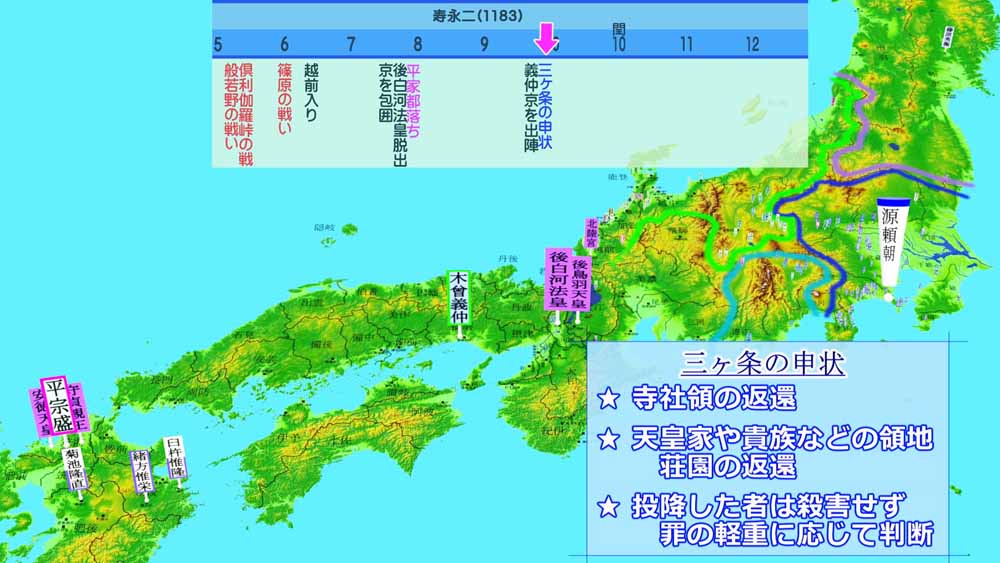

1183年9月

九月二十日、法皇に平家追討を急かされた義仲が出陣した。

九月末、後白河法皇が関東に派遣していた使者が頼朝の三ヶ條の申状を携えて帰京する。

「平家が横領した寺社領の返還」、「平家が横領した天皇家や貴族などの領地・荘園の返還」、「投降した者は殺害せず、罪の軽重に応じて判断する」と言うもので、朝廷方の経済基盤を回復し頼朝方への褒賞は求めない姿勢を示した。

これは義仲の対応とは異なると朝廷を大いに喜ばせるものだった。

1183年10月

十月上旬、後白河法皇から上洛要請を受けていた頼朝は理由を上げて拒んだ。

ひとつは、平泉の藤原秀衡と、常陸の佐竹隆義の脅威。

もうひとつは、頼朝方の大軍が入京した場合の食料不足など都の混乱。

更に頼朝は、義仲が国政を混乱させているにもかかわらず義仲に勧賞を与えたことに抗議した。

十月十二日、福隆寺縄手の戦い勃発。

備中国の武将・妹尾兼康は倶利伽羅峠の戦いで義仲方の倉光成澄(加賀国能美郡倉光)に捕らえられたが、義仲は兼康の武勇を惜しんで助命し身柄を成澄の弟・成氏に預けていた。

兼康は自領である妹尾荘(備中国都宇郡妹尾村)に案内すると成氏を誘い出して殺害。

備前・備中・備後三ヶ国で現地に残っていた平家方の武士たちを糾合し、二千余人をもって福隆寺縄手の笹の迫(岡山市北区津島笹が瀬)に要塞を構え義仲軍に反旗を翻した。

十月十四日、兼康は成氏の兄・成澄を討ち取るなど奮戦したが、備中国板倉・轟橋(岡山県岡山市北区)で今井兼平の軍勢に敗れ嫡男・宗康と共に討死。

十月十四日、頼朝の三ヵ条の提案を受けた後白河法皇は寿永二年十月宣旨を出す。

東海・東山両道の荘園・公領の年貢を保証することを条件に、頼朝に両道諸国の支配権を与えた。

この宣旨には北陸道を含めたのではないかなど不明な点が有る。

頼朝からの東日本全体の支配権の要求に対し、朝廷は義仲に配慮して北陸道を除いたのではないだろうか。

同時に頼朝は配流前の官位に叙せられ、謀叛人の立場から脱した。

朝廷から急かされて平家軍と戦っている義仲に対し、頼朝は朝廷との交渉により自らの地盤を着々と固めてゆく。

義仲の本拠信濃は東山道の一国として頼朝の統治下に入ったこととなり、この宣旨に対する遠征中の義仲の怒りは大きかった。

十月十九日、頼朝は十月の宣旨を受けて、宣旨を施行 する使者を伊勢と美濃へ派遺した。

伊勢に派遣したのは義経と中原親能で、美濃には範頼を派遣した。

十月二十日、平家は九州を追われる。

十月二十三日、都が義仲軍の支配下にある状況下で義仲の怒りを無視することは不可能だった。後白河法皇は北陸道を宣旨の対象地域から除き上野・信濃も義仲の勢力圏と認めて、頼朝に義仲との和平を命じた。

頼朝はこの和平案を、「天下の混乱は法皇の責任だ」と、義仲の完全な排除を求めて譲らなかった。

十月二十八日、後白河法皇と頼朝の接近を聞いた遠征中の義仲は急遽京都へ向かう。

この頃、九州を追われた平家は阿波や讃岐に勢力を持つ平家の家臣・田口成良の手引きにより四国に上陸していた。

1183年閏10月

閏十月一日、義仲軍は備中国水島(倉敷市玉島)で四国へ渡るため水軍編成の準備中に、平知盛を総大将とし教盛・通盛・教経父子などの平家軍の襲撃を受ける。(水島の戦い)

義仲軍は、足利義清・義長兄弟・海野幸広・高梨高信などの諸将を失い敗走。

平家軍は、屋島に内裏を建設して新たな本拠地とした。

閏十月十五日、義仲は少数の軍勢で帰京。

閏十月二十日、帰京した義仲は頼朝の上洛を促した事、頼朝に十月宣旨を下したことを挙げ抗議し、頼朝追討の宣旨の発給を要求するが後白河法皇は認めなかった。

義仲の敵は平家だけではなく、最大の敵は頼朝に変わっていた。

1183年11月

十一月四日、義経の一行が不破の関に達する。

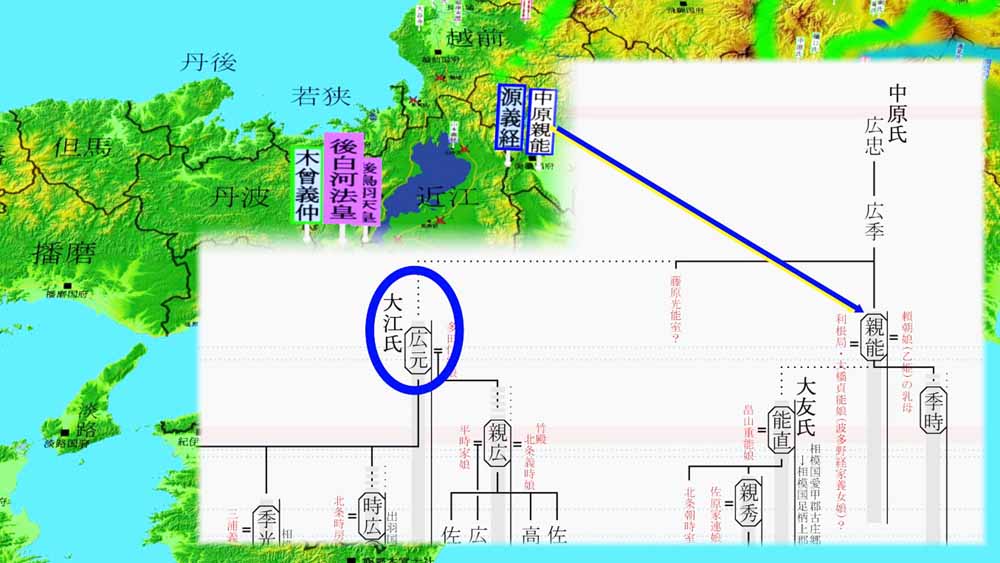

十一月七日、『頼朝軍が、近江に着く。その勢僅かに五・六百騎。合戦の為ではなく、ただ物を院に供さんが為の使で。中原親能と源義経らが上洛す。』と九条兼実の日記に記されており、都の貴族の間では義経よりも中原親能の方が名が知られていた。

この人、大江広元の兄で下級貴族だが頼朝の使者として対朝廷交渉で活躍した人。

頼朝軍入洛間近の報に力を得た後白河法皇周辺では、主戦派が台頭し後白河法皇は義仲を除く行家以下の源氏諸将に院御所の警護をさせる。

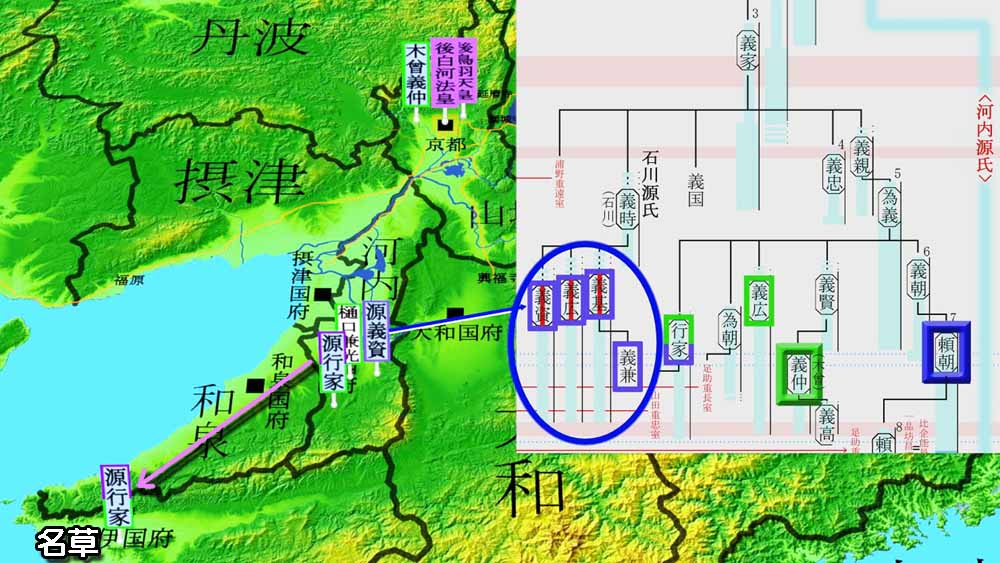

十一月八日、行家が平家追討に向け京から出陣。兵は二百七十余騎と少ない。

院側の武力の中心である行家が、重大な局面にも関わらず平家追討のため京を離れた。

平家討伐に名を借りて京を脱出したのでは、との見方も有る。

十一月十三日、行家、鳥羽(大阪府貝塚市)を発つ。

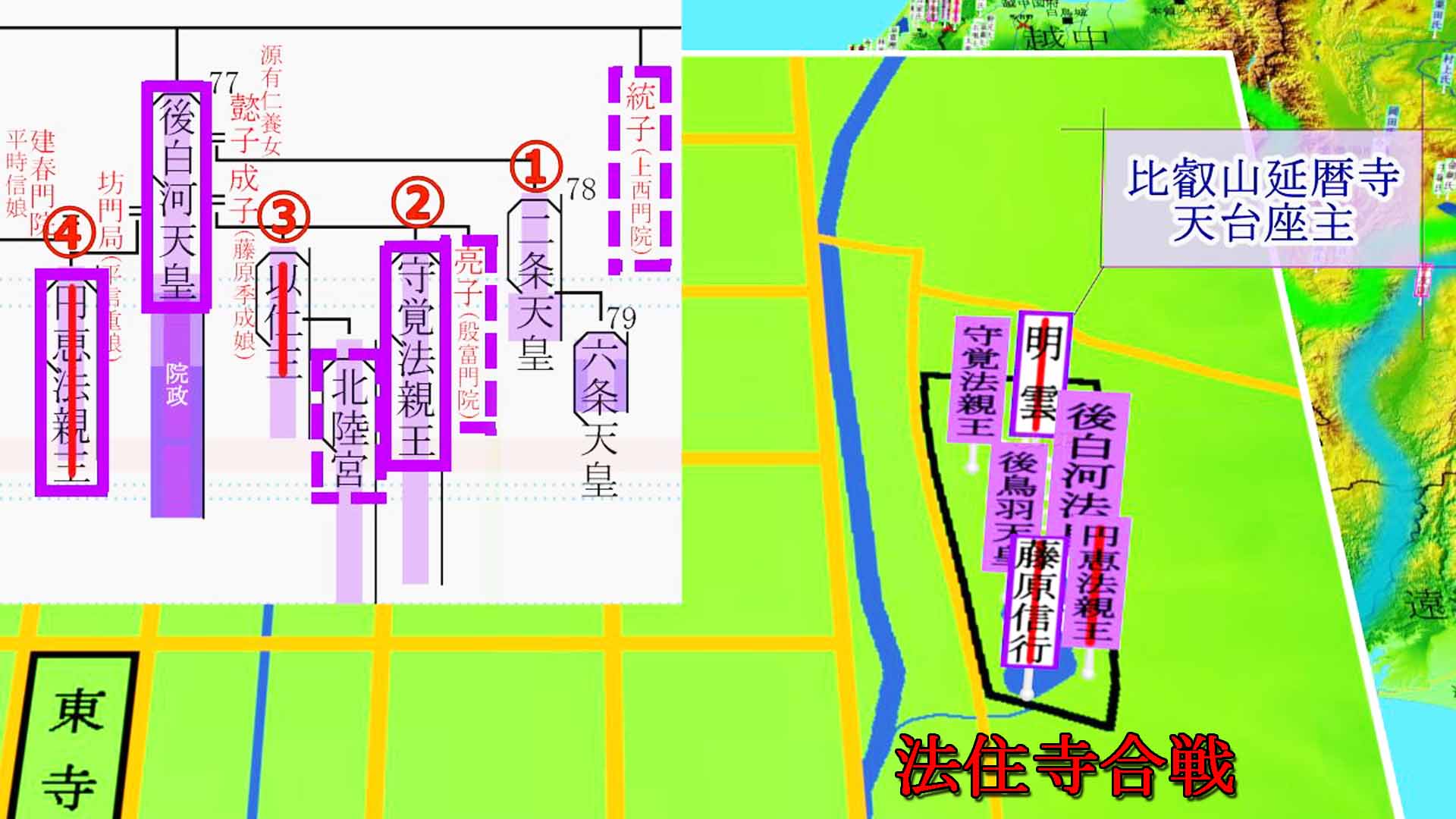

十一月十六日、後白河法皇は延暦寺や園城寺の協力を取り付けて、法住寺殿の武装化を進めた。

後白河法皇は義仲に対して「ただちに平家追討のため西国へ向かえ、院宣に背いて頼朝軍と戦うのであれば義仲一身の資格で行え、もし京都に逗留するのなら謀反と認める」という厳しい要求を突き付ける。

これに対し義仲は「頼朝軍が入京すれば戦わざるを得ないが入京しないのであれば西国に下向する」と返答。

十一月十七日夜、後白河法皇の近辺では八条院が法住寺殿を去り、更に十八日には、上西門院、亮子内親王も法住寺殿を去り、北陸宮も逐電した。

そして、後鳥羽天皇、守覚法親王、円恵法親王、比叡山延暦寺の天台座主の明雲が法住寺殿に入り、義仲との武力衝突の気運が最高潮に達していった。

翌、十九日、法住寺合戦が勃発。

義仲は法住寺殿を襲撃して後白河法皇と後鳥羽天皇を幽閉、近臣たちを大量に解官するという挙にでた。

この戦いで、後白河法皇の第四皇子・円恵法親王、天台座主の明雲、法皇の近臣・藤原信行(後鳥羽天皇の生母藤原殖子の叔父)などが戦死した。

皇族である円恵や天台座主明雲の死は都の貴族達に衝撃を与えた。

一方、義仲に従い入京し八月に国司に任じられる程重用されていた葦敷重隆(尾張源氏)、土岐光長(討死)、や京中守護を担当した、村上信国、仁科盛家、源有綱(摂津源氏)などは後白河法皇方に付いていた。

また多田行綱(摂津源氏)や源季国(文徳源氏)など義仲入京間際に参加した在京・近隣の武将達も義仲に見切りを付け、離反する者も多かった。

この頃、範頼軍も尾張に達していた。

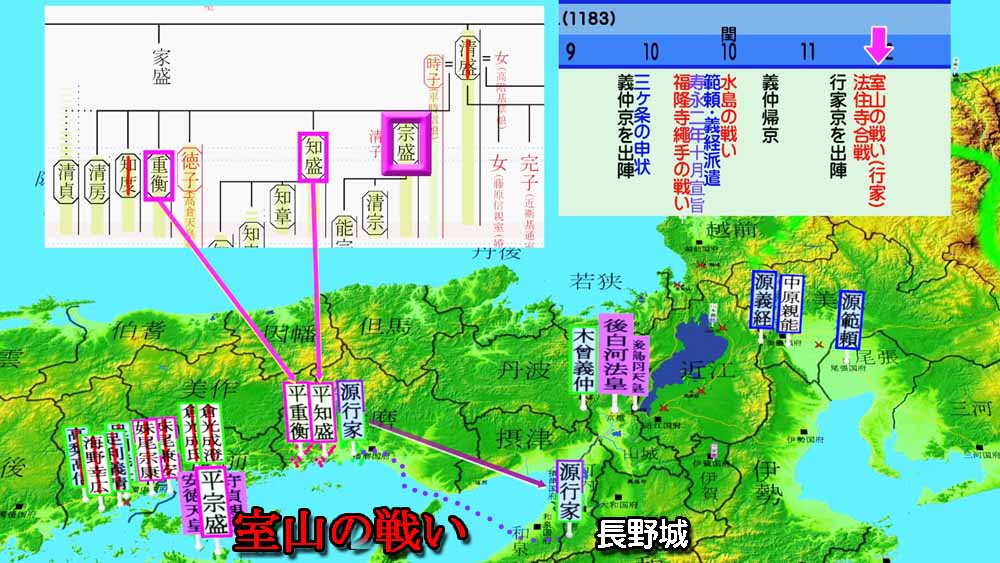

十一月二十九日、播磨国室山(兵庫県たつの市御津町)に陣を構える平重衡・平知盛率いる平家軍三百余騎を、源行家軍二百七十余騎が攻撃。(室山の戦い)

五段構えに布陣した平家軍は陣を開いて行家軍を中に進入させて包囲。

行家は百余名を討たれ高砂まで退いたのち、海路で和泉国を経て河内国・長野城に立て籠もった。

1183年12月

十二月二日、義仲は、播磨国室泊にまで迫って来ている平家に起請文を送って和平交渉に乗り出するが拒絶される。

義仲は後白河法皇に強要して奥州の藤原秀衡に頼朝追討の院庁下文を出させるが不調に終わる。

義仲の意向で臨時除目が行なわれ、山本義経が伊賀守から若狭守に遷任された。 近江に拠点を持つ近江源氏の山本義経を北陸道の入口である若狭守に任じることは、義仲にとって退路を確保するという点で重要だった。

十二月二十一日、都の貴族の日記によると。『義経軍は僅かに五百騎。その外に伊勢国者多く従う。平信兼(伊勢国鈴鹿郡関を本拠)同じく合力する。』とある。

平信兼がまた現れた。信兼は頼朝が蜂起した際、最初に攻撃した山木兼隆の父で平家方であったが、平家の都落ちには同行せず伊勢国に潜伏していた。

ここで義経の軍勢に合流して義仲追討に協力するが翌年八月、反源氏の兵を挙げる、いわゆる三日平氏の乱に加わるが討取られた人。

十二月二十二日、関東では頼朝が謀叛の企てを理由に上総広常を梶原景時に謀殺させた。嫡男・上総能常は自害し上総氏の所領は千葉氏や三浦氏などに分配された。

強大な軍事力を擁す広常を頼朝が危険視したか?

下総での勢力拡大狙った千葉氏が上総広常の排除を頼朝に働きかけたか?

東国独立を主張していた上総広常を方針の違いから排除したのか?

義父・上総広常が粛清された平時家への頼朝からの信頼は変わらず、また頼朝の家臣団では最高位の地位を持つ人物として鎌倉幕府初期の政治顧問の一人として活躍した。

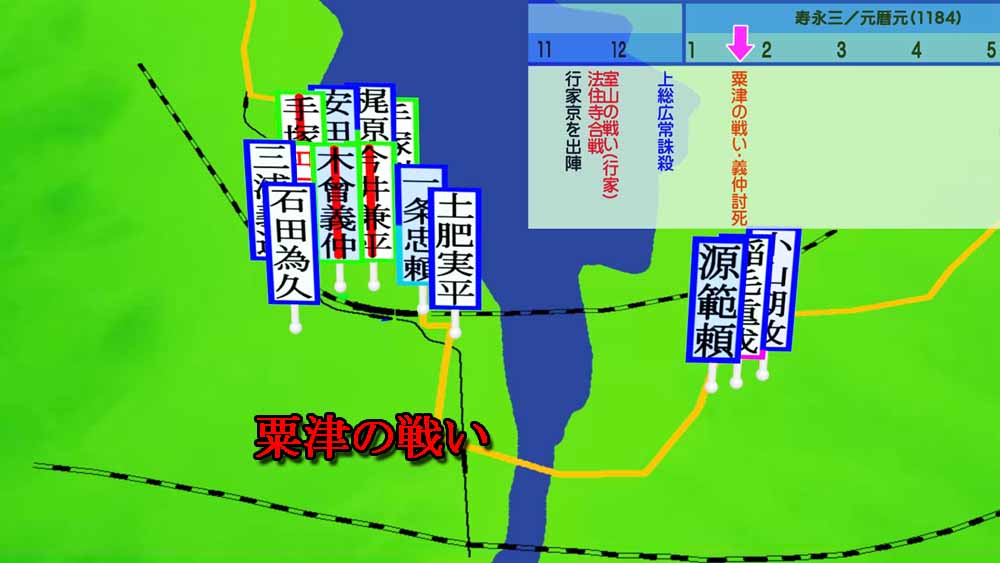

1184年1月

翌寿永三年一月十五日、入洛時には数万騎だった義仲軍は千騎あまりに激減していた。

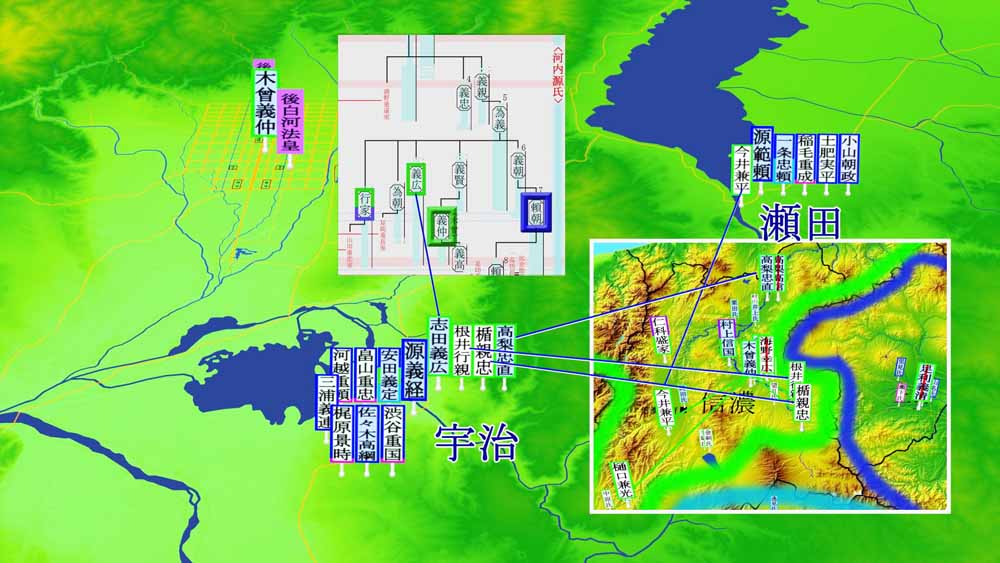

頼朝軍も千騎ほどという情報が入ってきたため、義仲は北陸下向を中止して迎え撃つ判断をした。

範頼率いる瀬田の大手軍は一条忠頼(武田信義嫡男)、稲毛重成、土肥実平、小山朝政など。

義仲軍は今井兼平など五百余騎。

義経率いる宇治の搦手軍は、安田義定(武田信義弟)、畠山重忠、河越重頼、三浦義連、梶原景時、佐々木高綱、渋谷重国など。

義仲軍は志田義広、根井行親、楯親忠、高梨忠直など三百余騎。

義仲自身は百余騎で御所を守護した。

一月二十日、宇治川の戦いが始まる。

搦手の義経軍は矢が降り注ぐ中を宇治川に乗り入れる。佐々木高綱と梶原景時の息子・梶原景季の「宇治川の先陣争い」はこの時のこと。

義仲四天王の一人、根井行親は必死の防戦をするが討死。

義経軍に宇治川を突破される。

義経の搦手軍は大和大路より入京し二手に分かれ、義経は河越重頼・その長男重房、佐々木高綱、畠山重忠、渋谷重国、梶原景季達を連れて六条殿の後白河法皇が幽閉されている仙洞御所へ向い法皇を保護した。

もう一方の軍勢は義仲追撃へと東に向かった。

この時、義仲に従う者僅かに三・四十騎。

瀬田で範頼軍と戦っていた今井兼平は粟津(滋賀県大津市晴嵐)で義仲と合流。

ここで甲斐源氏の一条忠頼軍と遭遇、次いで土肥実平、三浦義連らと交戦。(粟津の戦い)

義仲軍は義仲、今井兼平、巴御前、手塚光盛(金刺氏一族、上田市手塚地区、篠原の戦いで斎藤実盛を討ち取った人)、そして手塚別当の僅か五綺となり。

義仲は三浦氏の一族・石田為久(相模国石田庄、三浦義明の弟・芦名為淸の孫)に討取られた。

義仲に従った武将たちは・・・

近江源氏の山本義経の子・義弘は戦死し義高は戦場から逐電した。

若狭守に任じられた山本義経は任地へ下り義仲が後退するのに必要な北陸道の確保に当たっていたのではないか?、とする見方が有る。これ以後山本義経の消息は不明となる。

楯親忠は六条河原で討ち取られたとされている。

樋口兼光はこれより前の一月に、義仲に離反し河内国長野城に立て籠もっていた源行家と源義資を討伐するため、河内国石川へ五百騎で進軍していた。

『吾妻鏡』では源義資を、『平家物語』では対立する源行家を討伐するためと書かれている。目的地は別として方角としては都から南へ向け進軍していた様だ。

源義資は河内源氏で石川源氏と呼ばれる一族で、頼朝が蜂起した祭に平清盛が危険視し攻撃され一族の多くが討死した。義資もこの時討死したとされているが生き残った者も居たと考えられ、義仲側への参加を断ったため義仲に敵視され攻められたと云う事の様です。

行家は樋口兼光に敗れて紀伊国の名草に逃げ込んだ。

樋口兼光は、頼朝軍との戦いを知り都へ向い、一月二十一日、八幡で義仲が討たれた事を知ったが京へ戻り、武蔵国児玉党の説得により武装解除した。

彼らは兼光の助命を訴え義経が朝廷に奏上したが、法住寺を焼き滅ぼし多くの高僧が亡くなった罪科は軽くないとして死罪が決まり、二月二日、渋谷高重によって斬首された。

樋口兼光の子孫は上杉謙信の家臣・直江兼続と云う。

武蔵の児玉党は武蔵七党で、木曾義仲が武蔵の大蔵で生まれた事から繋がりが強かったのではないか。

他にもこの地域の武士で参戦していた者は、猪俣党の岡部忠澄が平家の平忠度を討ち取ったことで知られている。

丹党の榛沢六郎成清(はんざわ)は畠山重忠の乳兄弟で、後に重忠と共に二俣川で討死している。

1184年2月

二月三日、行家が京に戻る。その勢僅かに七・八十騎。

行家は義経に取り入ってゆく。

1184年5月

五月四日、頼朝の叔父・志田義広は伊勢国羽取山(三重県鈴鹿市郡山町)で波多野盛通、山内首藤経俊、大井実春(武蔵国荏原郡大井郷、同族に品河氏)、大内惟義(平賀義信長男、当時隣国の伊賀国の守護(惣追捕使))の家人らと合戦の末に討死。

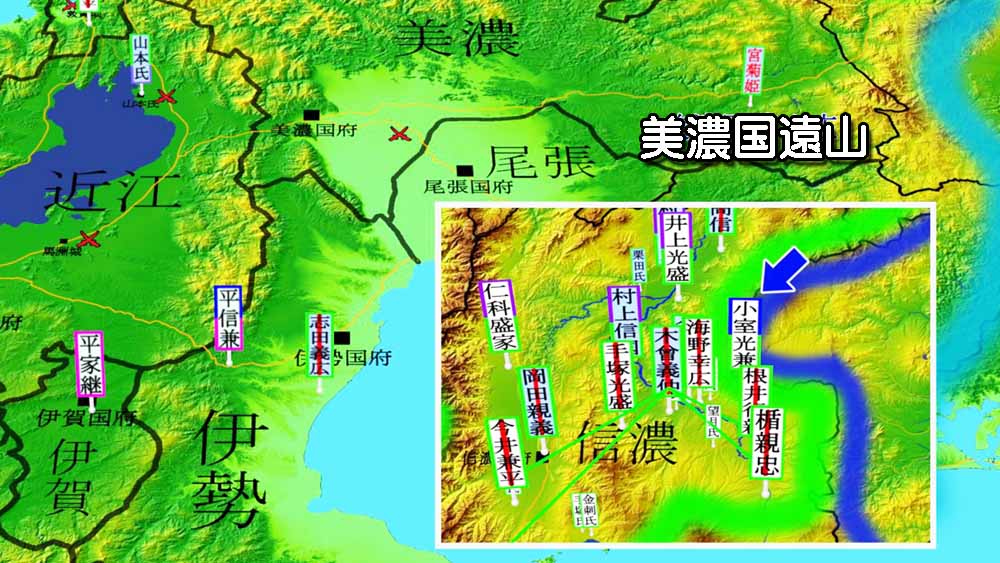

義仲の妹・宮菊姫は美濃国遠山(現岐阜県瑞浪市)に一村を与えられた。

小諸(小室)光兼(長野県小諸市)ら義仲恩顧の信濃国の御家人たちに宮菊姫の所領に課せられる公事に大切に奉仕するよう命が出されていると云う事です。

遠山庄の総地頭は加藤景廉で宮菊姫は加藤景廉の息子と結婚。加藤景廉の子孫(宮菊姫の血縁ではないが)は遠山と名乗る、遠山の金さんこと遠山景元はその子孫と云う事です。

平家は、一月には大輪田泊(兵庫県神戸市兵庫区)に上陸して、かつて平清盛が都を計画した福原まで迫っていた。