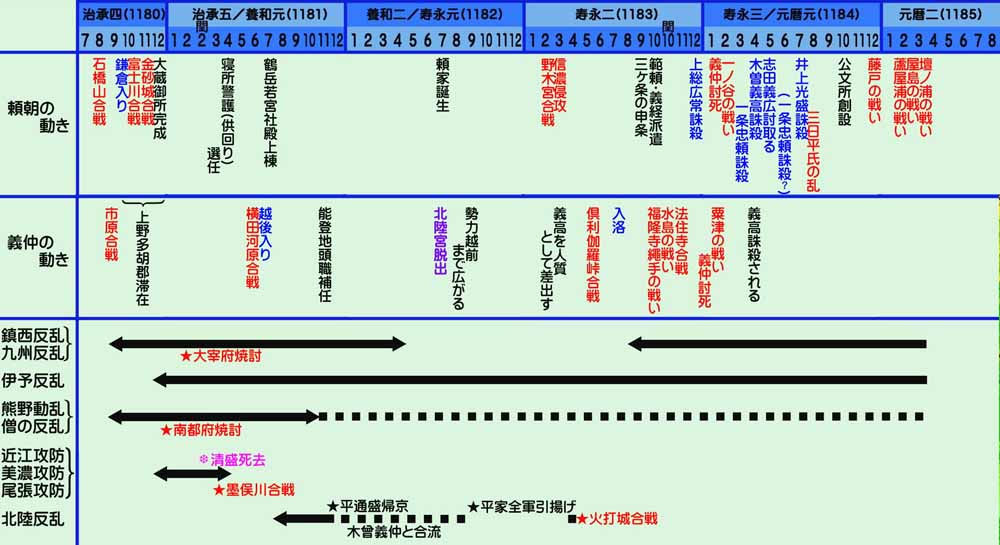

1184年1月~1185年6月

1184年1月

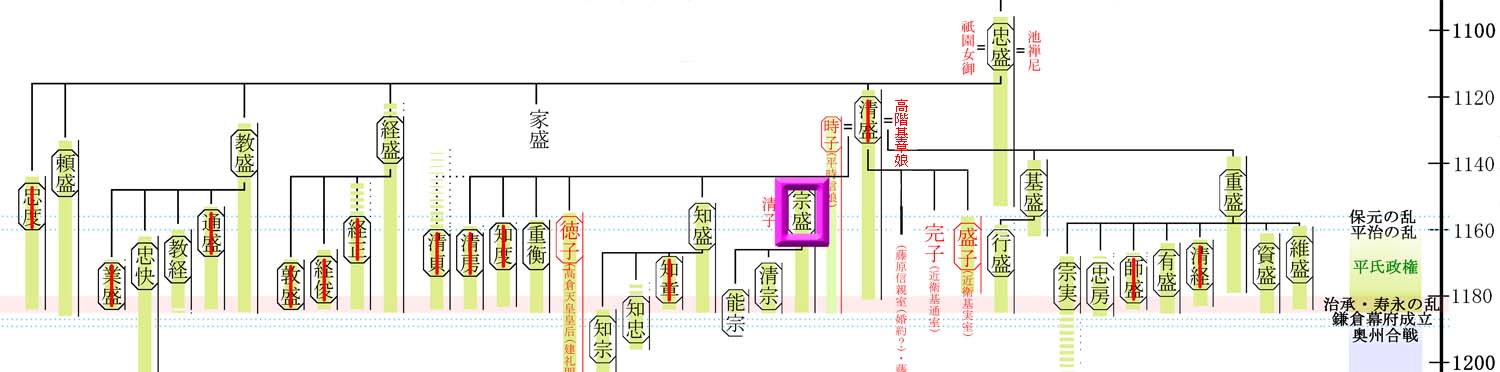

寿永三一月二十六日、後白河法皇は、頼朝に平家追討と平家が都落ちの際に持ち去った三種の神器奪還を命じる宣旨を出した。

一月二十九日、頼朝軍が京を出発。

1184年2月

二月二日、の貴族に日記には『西国に向かう追討使等、暫く前途を遂げず。大江山の辺に逗留す。武士らは殊に合戦を好まずと』と有り、後白河法皇の宣旨を受けて、京を出発した頼朝軍は気が進まない様子。

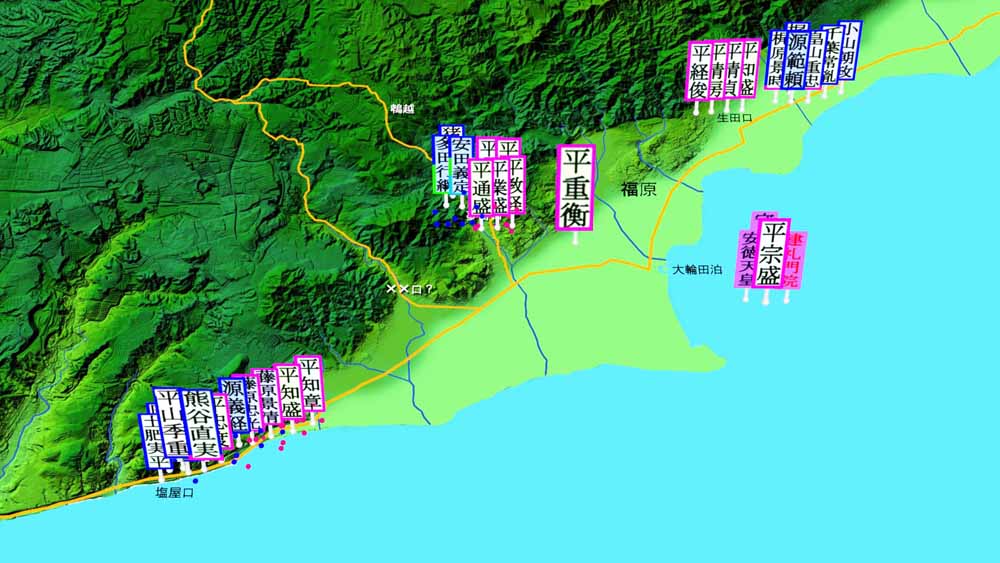

福原に陣を構え、外周に強固な防御線を築いている平家を東西から挟み撃ちにするために軍勢を二手に分け、範頼の大手軍は西国街道を、義経の搦手軍は丹波路を進む。

範頼軍は小山朝政、武田有義、板垣兼信、下河辺行平、長沼宗政、千葉常胤、佐貫広綱(藤姓足利氏)、畠山重忠、稲毛重成・重朝・行重、梶原景時・景季・景高、相馬師常、国分胤道、東胤頼、中条家長(横山党)、海老名太郎、小野寺通綱(秀郷流藤原氏)、曽我祐信、庄司忠家・広方、塩谷惟廣、庄家長、秩父武者行綱、安保実光(丹党)、中村時経、河原高直・忠家、小代行平(児玉党)、久下重光(私市党)ら。

搦手の義経軍は安田義定、大内惟義(源氏)、山名義範(源氏)、田代信綱、大河戸広行、土肥実平、三浦義連、糟屋有季、平山季重、平佐古為重、熊谷直実・直家、小河祐義、山田重澄、原淸益、猪俣則綱(猪俣党)ら。

安達氏・北条氏・比企氏らは鎌倉に留まっている。

平家は、生田口(東城戸)を重衡・知盛・清房・経俊・清貞ら主力軍が。

山の手の夢野口を通盛・教経らの一万騎が。

塩屋口(西城戸)を忠度らが守った。

平家は丹波路を進む義経軍を迎え撃つため平資盛・有盛・師盛・忠房らを派遣。

二月五日、小野原に着いた義経軍は、三草山西の平家軍に夜討ちをかけ勝利。(三草山の戦い)

平家の資盛・有盛・忠房は高砂から海路・屋島へ敗走し、師盛は福原の平家本隊へ戻る。

二月六日、福原で清盛の法要を営んでいた平家一門へ、後白河法皇からの使者が訪れて和平を勧告し、源平は交戦しないよう命じた。

後白河法皇は頼朝には戦うよう命じ、平家には和平を勧告、どうなっているのか?

その頃、義経は佐保神社で、土肥実平に主力軍を預け塩屋に向かわせる。

更に、義経は鵯越で軍を二分して安田義定・多田行綱らに大半の兵を与えて夢野口へ向かわせる。

義経は僅か七十騎を率いて山中の難路を西へ転進し一ノ谷へ向かった。

生田口の陣の前には範頼率いる大手軍が布陣。

二月七日明け方、忠度が守る塩屋口に、武蔵の国の熊谷直実(くまがい )・平山季重(西党(きさいとう))らが、先駆けを競い突入。(一ノ谷の戦い)

藤原忠光・景清(藤原忠清の子)らが防御用の木戸を開いて応戦、義経も山側から攻め合戦が始まった。

そこへ土肥実平率いる軍が駆けつけて激戦となった。

夢野口の安田義定・多田行綱らも攻撃を開始。

夢野口は平家本陣である福原・大輪田泊に近かったため、宗盛は安徳天皇を奉じて海上へ逃れる。

生田口を守っていた副将の重衡(清盛五男)が、夢野口の救援に向かう。

生田口の範頼軍は、平家の防御線の守りが固く攻めあぐねていたが、梶原景時・景季父子が逆茂木(さかもぎ)を取り除き、ふりそそぐ矢の中を突進し奮戦。

知盛は必死に防戦するが、遂に敗走を始める。

戦いが始まった直後から、安徳天皇・建礼門院らと沖合いの船にいた総大将の宗盛は敗北を悟り屋島へ向かった。

重衡は、捕虜となり。

敦盛(淸盛の弟経盛の末子)は熊谷直実に弱冠十六歳で討たれた。 後に無常を感じた直実は出家した。京都・金戒光明寺に熊谷直実と平敦盛の供養塔が向かい合う形で建立されている。

師盛・知章・清房・清貞・経正・経俊・通盛・業盛・忠度・教経(生存説がある)らが討たれた。

この一ノ谷の戦いの詳細は定かではなく、義経の鵯越の逆落としがあったかなど議論が続いている。

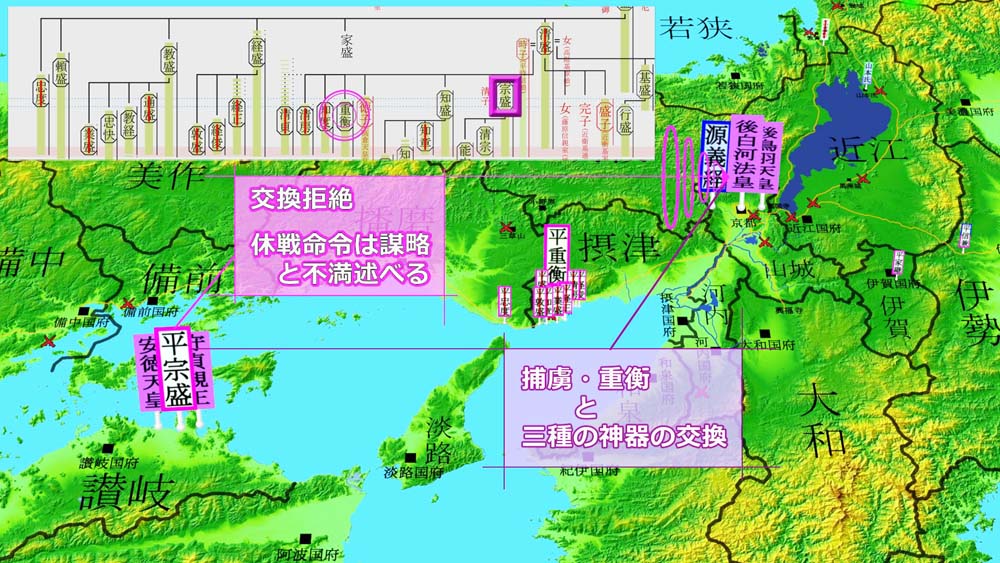

二月十六日、後白河法皇は捕虜となった重衡と三種の神器を交換するよう平家と交渉するが、宗盛はこれを拒絶し合戦直前の休戦命令に従っていたにも係らず、突然頼朝軍に襲われたということに対する抗議と、休戦命令は後白河法皇が平家を陥れる謀略ではなかったかとの不満を述べている。

源範頼率いる本隊は鎌倉に帰還するが、義経は頼朝の在京代官として京都にとどまった。

二月二十五日、頼朝は朝廷に対し諸国の国司の任命と、平家追討の命令を出すよう要求。

1184年3月

三月十日、捕虜となった平重衡が鎌倉に向け発つ。

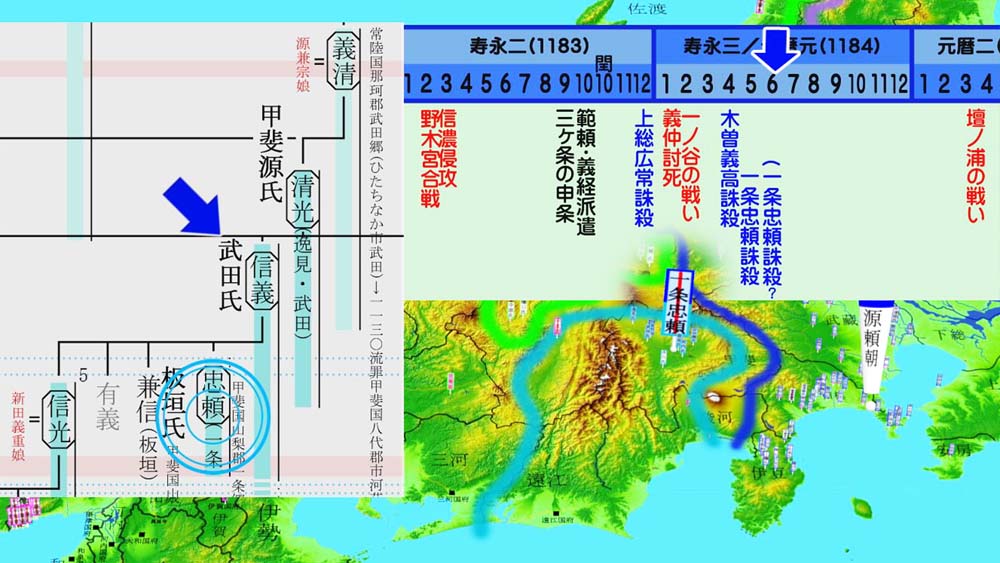

この頃、木曾義仲方であった北信濃の高梨氏・村山氏・吉益氏・風間氏、東信濃の平賀氏、甲斐の平井氏らは頼朝のもとへ帰順するが、地頭職は関東の有力武士に与えられる。

1184年4月

元暦元年(4月16日改元)四月二十六日、頼朝は甲斐源氏の一条忠頼を謀叛の疑いで天野遠景に命じ殺害。

一条忠頼は甲斐源氏の武田信義の子で源氏一門の有力武士。

頼朝は甲斐源氏の勢力圏にも手をつけ、将来ライバルとなり得る者達の粛清を着々と進める。

尚、『吾妻鏡』では一条忠頼が討たれたのは六月十六日となっている。

四月二十九日、中原親能が平家追討の間の京都での駐留事務官として京都へ上る。 平家との合戦に備え、土肥実平と梶原景時も出発した。 土肥実平は備前・備中・備後、梶原景時は摂津・美作、大内惟義・山内経俊・豊島有経などが畿内の惣追捕使に任命されていた。

1184年5月

五月一日、木曾義高の残党たちが甲斐や信濃の国に隠れて反逆を起こそうとたくらんでいる、との風聞を根拠に軍を派遣。

足利義兼・小笠原長清らが甲斐国へ出発。

小山朝政・宇都宮朝綱・比企能員・河越重頼・豊嶋朝経・足立遠元・吾妻八郎・小林重弘らは信濃国への派遣が決められた。

この他に相模・伊豆・駿河・安房・上総の御家人たちは十日に出発するように、和田義盛・比企能員に命令された。 甲斐や信濃の支配を強固にするための行動。

1184年7月

七月三日、頼朝は、京に留まっていた義経を、平家を追討するために九州方面へ派遣するように、後白河法皇へ奏請。

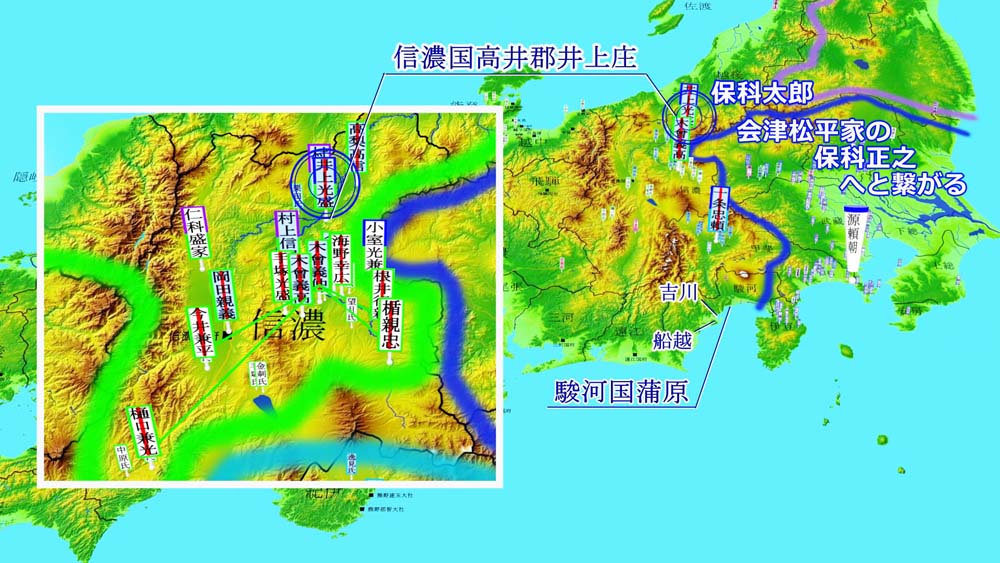

七月十日、井上光盛が駿河の蒲原(静岡市清水区蒲原)で誅殺される。

井上光盛は、信濃国高井郡井上庄の清和源氏で、横田河原の戦いで義仲に勝利をもたらした功労者。義仲の上洛には従軍せずに頼朝に従った様だが、一条忠頼と同心し謀反の疑いが有るとして京から鎌倉へ帰ってくる途上、頼朝から命を受けた吉川(きっかわ、静岡市清水区吉川)と船越(静岡市清水区船越)の武士達により上意討ちにされた。

後日、井上光盛家臣の保科太郎(長野市若穂保科)等が出頭し御家人に取り立てられる。

この保科氏、会津松平家の保科正之へと繋がると云う。

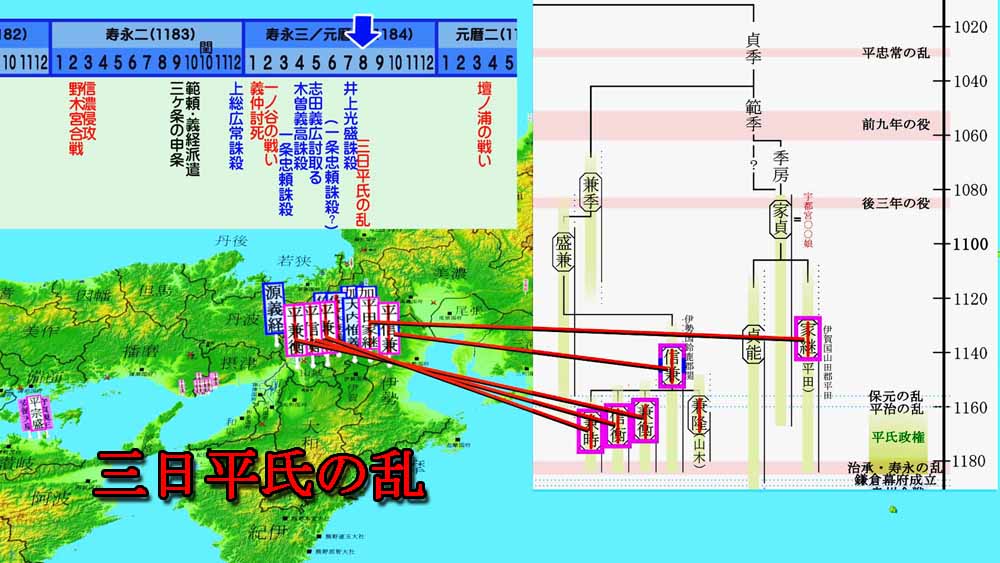

少し前の七月七日、義仲追討戦で鎌倉方に合流していた平田家継(伊賀国山田郡平田、伊勢平氏)が、伊賀守護の大内惟義の館を襲撃した。 (三日平氏の乱)。

七月十九日、近江国甲賀郡大原荘において平田家継・富田家助(四日市市富田)・平家能・平家清・平信兼(山木兼隆の父、伊勢国鈴鹿郡関)の子供達(兼衡・信衡・兼時)・藤原忠清(伊藤忠淸)らと、大内惟義・佐々木秀義・義清親子・加藤景員(石橋山合戰で敗走の途中伊豆山権現で出家した人)・光員親子らが交戦。

平田家継は討取られ、平信兼の子供達や藤原忠清は行方をくらました。 この戦いで佐々木秀義が討死。

その後、平信兼は鈴鹿山で義経に討ち取られる。

1184年8月

八月十日、平信兼の子供達(兼衡・信衡・兼時)が京の義経邸に呼び出され斬殺や自害へ追い込まれる。

八月六日、義経が検非違使に任官。 義経が平氏追討から外され京都の治安維持にあたる検非違使に任官されたのは、京都の治安に不安を抱く法皇や貴族たちの強い意向があったためと考えられている。

『吾妻鏡』八月十七日の条には、勝手に官職を貰った事で頼朝の機嫌を損ねる、とある。

八月八日、範頼率いる平家討伐軍が鎌倉を出発する。

従う武将は北条義時、足利義兼、武田有義、千葉常胤、境常秀(千葉常胤の長男・胤正の次男)、三浦義澄、男義村、八田知家・朝重、葛西清重、長沼宗政(小山朝政の弟)、結城朝光、藤内宗朝、比企能員、阿曽沼広綱、和田義盛・宗実・義胤、大多和義成(三浦介義澄の弟大多和三郎義久の子)、安西景益・明景、大河戸広行・三郎、中条家長(埼玉県熊谷市上中条)、工藤祐経・祐茂、天野遠景、小野寺道綱、一品房昌寛(いっぽんぼうしょうかん)、土左房昌俊。

八月十七日、頼朝が鎌倉を出て伊豆国に逗留するとの情報が京に入る。 その後、先ず範頼が軍勢を付き従えで上洛し京に留まらずただちに西国へ向かうとの頼朝の意向が京に伝わる。

範頼は、八月二十七日に京へ入り二十九日に平家追討使の役職の太政官布告を貰い、九月一日に西国へ出発。京に滞在したのは二泊三日。

1184年10月

十月六日、公文所が創設され統治機構の整備が進められる。

別当に大江広元、メンバーは中原親能・二階堂行政(藤原南家乙麻呂流工藤氏、母は源頼朝の外祖父である熱田大宮司・藤原季範の妹)・中原秋家(六月に誅殺された一条忠頼の家臣)・藤原邦通(安達盛長の推挙)、足立遠元らが任命された。

1184年12月

十二月七日、山陽道を進み既に安芸国に達していた範頼軍の補給路を断つ様に、平行盛(平清盛次男の基盛の長男)が備前児島の篝地蔵(かがりじぞう、倉敷市粒江)に城郭を構えていた。

佐々木盛綱が、藤戸の瀬を渡り平行盛を攻撃。

敗れた平家軍は屋島へと逃れた。(藤戸の戦い)

1185年1月

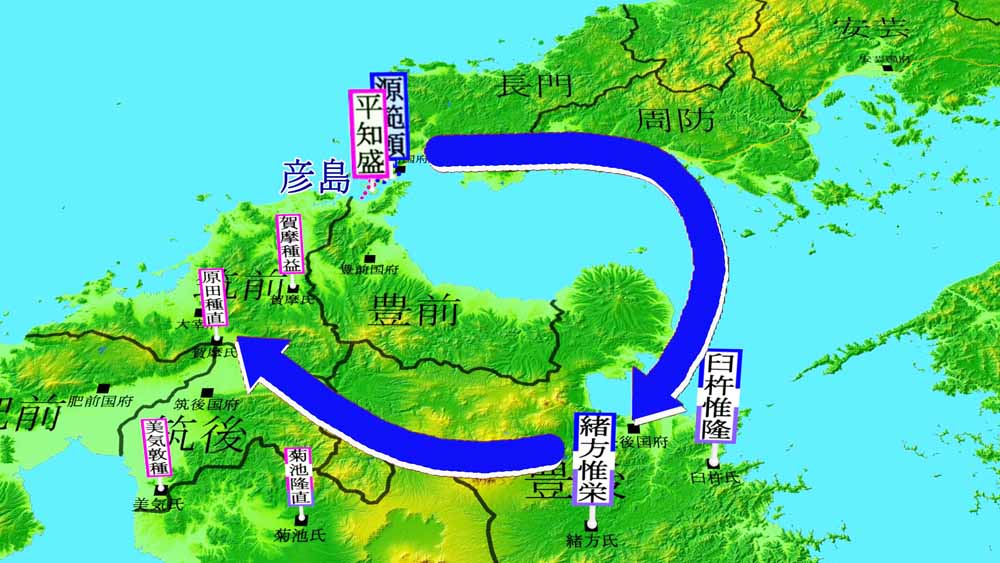

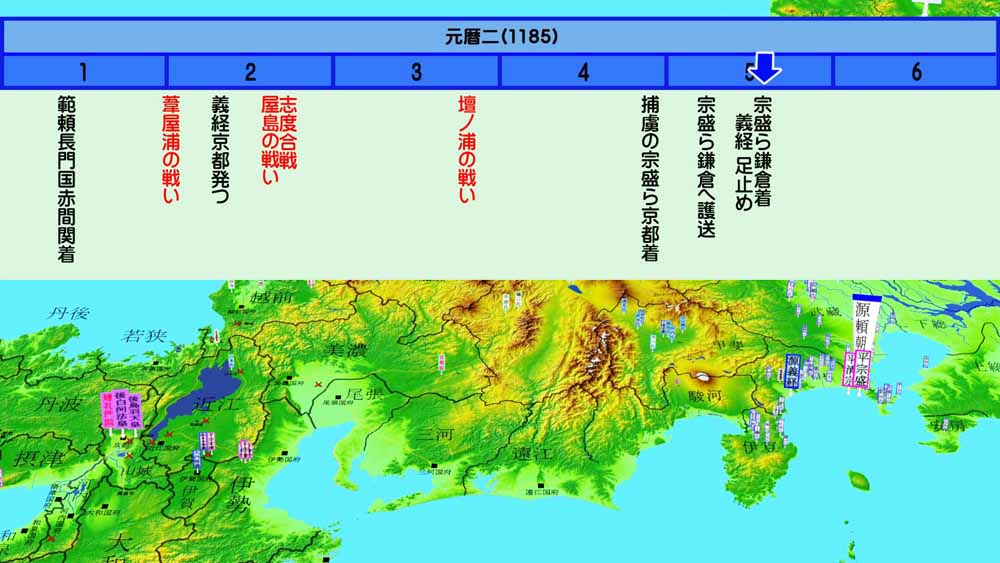

元暦二年一月十二日、長門国赤間関(あかまがせき)に到達した範頼は九州へ渡海しようとしたが、彦島(ひこしま)の平知盛に行く手を阻まれていた。

臼杵惟隆(うすきこれたか)と弟の緒方惟栄(これよし)から船の提供を受け豊後へ渡り、背後から博多へ攻め込む事とし、範頼は周防へ戻ることとした。

一月二十六日、周防国へ戻った範頼軍は宇佐那木上七遠隆(うさなぎ こうしち とおたか)から兵糧米の提供を受け、臼杵惟隆と緒方惟栄が用意した八十二艘の船で豊後国へと向かった。

この日渡海したのは北条義時、足利義兼、小山朝政・宗政・朝光、武田有義、中原親能、千葉常胤・常秀、下河辺行平・政義、浅沼広綱(群馬県佐野市浅沼)、三浦義澄・義村、八田知家・知重、葛西清重、渋谷重国・高重、比企朝宗・能員、和田義盛・宗実・義胤、大多和義成、安西景益・明景、大河戸広行・行元、中条家長、加藤景廉、工藤祐経・祐茂、天野遠景、一品坊昌寛、土佐坊昌俊、小野寺道綱ら。

この時範頼は三浦義澄を周防国に駐屯させた。

1185年2月

二月一日、範頼軍は筑前の葦屋浦(あしやうら)で、平家方の原田種直と子の賀摩種益(がまたねます)らと合戦、原田種直は渋谷重国によって射られ、下河辺行平が美気敦種(みいけあつたね)を討ち取り、範頼方が勝利した。(葦屋浦の戦い)

これにより彦島の平家は孤立する。

二月十日、治安の不安から引き留める貴族たちを振り切って義経が屋島へ向けて京都を発った。

二月十六日、義経は摂津国の渡辺水軍を味方につけ、渡部の津(わたなべのつ)に兵を集めていたが、出航直前の二月十六日、後白河法皇の使者が京へ戻るよう伝える。

しかし義経は、嵐の中出航した。

二月十八日、阿波国に上陸した義経は、桜庭能遠の城を攻撃し、阿波国の豪族・近藤親家を案内人として大坂峠を越え屋島に向かった。

二月十八日、関東では、頼朝が伊豆から鎌倉へ帰着した。

二月十九日朝、義経軍は屋島の向かいの浦に着いた。

この時、屋島の平家は田口教能が三千騎を率いて伊予国の河野通信討伐へ向かっており、残っていた千騎を阿波国の港に百騎、讃岐国の港に五十騎と分散配置しており屋島本陣は手薄だった。

義経は牟礼(むれ)や高松の民家を焼き払い、大軍の襲来と見せかけ屋島へと攻め込んだ。(屋島の戦い)

海上からの攻撃のみを予想していた平家軍は混乱、宗盛は安徳天皇を奉じて海上へと逃げ出した。

しかし、頼朝軍が少数と知った平家軍は船を檀ノ浦浜付近の海上に寄せて激しい矢戦を仕掛けてきた。

二月二十日も断続的に戦いが続いた。『平家物語』の「扇の的」はこの時のもの。

平家方は半島を回り込んで志度から義経軍の背後をつく作戦に切り替えた。

二月二十一日、『平家物語』の「志度合戦」によると、『義経側が小勢であることに気づいた平家方千余人が渚に上がって攻め戦ったが、屋島に残っていた源氏勢二百余騎が駆けつけてくると大軍が続いてくると見た平家勢は再び船に戻り海上へ逃れていった』と有る。

二月二十二日、梶原景時軍が、百四十数艘の船で屋島へ到着。

すでに河野水軍の河野通信が三十艘の船で参加しており。

また、熊野別当・湛増も源氏に味方するため渡海するとの噂が京まで届いていおり。 義経は平家に対抗するための水軍を見方に付けていった。

1185年3月

三月二十二日、義経が壇ノ浦を目指して船出。

三月二十三日、周防で守備に当たっていた三浦義澄は義経の船出を聞いて義経軍に合流、長門まで進軍した経験を買われ先頭を命じられる。

義経軍は平家の陣営から三十町(約3.3km)余りの海上へ迫った。

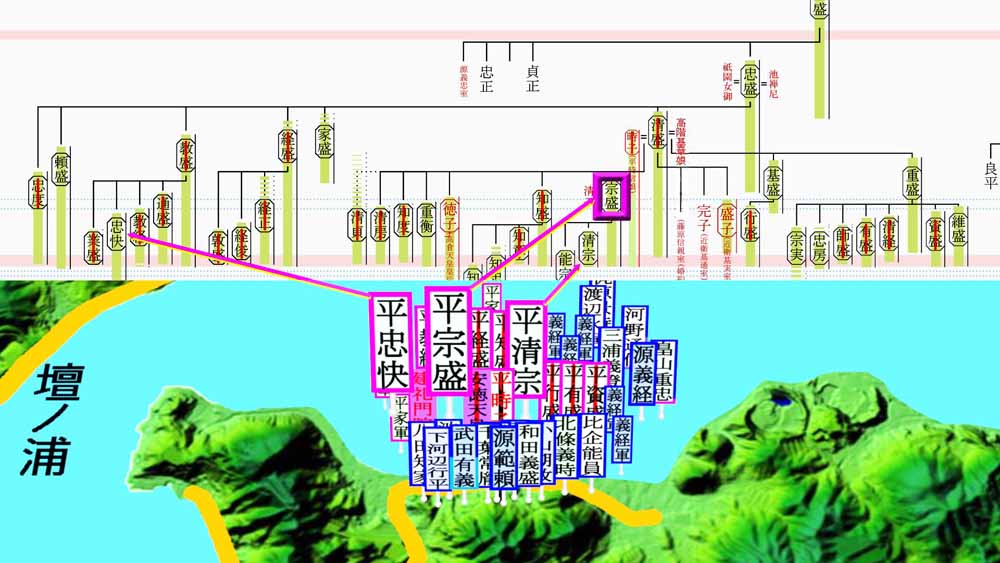

三月二十四日、平家は彦島を出発し阿波水軍・山鹿水軍・松浦水軍(まつらすいぐん)らの勢力を含む軍船を率いて集結、長門国赤間関壇ノ浦の海上で源氏と平家の船団が向かい合った。

水軍の運用に長けた平家方は矢を射かけつつ源氏水軍を押し込んでゆく。(壇ノ浦の戦い)

しかし豊前側に陣取っていた範頼軍が岸から遠矢を射かけて義経軍を支援すると戦局は源氏方に傾く。

平家方の武将が次々に討ち取られてゆき、負けを悟った清盛の妻・時子が入水。

八歳の安徳天皇は按察局(あぜちのつぼね)に抱きかかえられて入水(『平家物語』や『愚管抄』では時子(安徳天皇祖母)が抱いて入水)。三種の神器の宝剣も海に沈んだ。

清盛の娘・建礼門院は入水したが生き残り、その後出家し大原寂光院に入った。

守貞親王(後高倉院)は生き残った。後に子が後堀川天皇となり天皇経験は無いが法皇として院政を敷いた。

資盛・有盛・行盛・知盛・経盛・教盛・教経(一ノ谷で討死?)らが入水。

捕虜となったのは総大将の宗盛とその子清宗。

僧侶であった忠快は伊豆へ流罪。

平時忠(桓武平氏高棟流)は神鏡を守った功績により罪一等を減じられ、能登への配流となった。時忠の長男・時実は周防へ流罪、信基は備後へ流罪となった。

以仁王の挙兵以来五年、治承・寿永の乱が終結した。

範頼は冬まで九州に駐留し戦後の占領行政と、草薙の剣を探し出すように命じられた。

1185年4月

四月二十六日、宗盛を始めとする平家の捕虜達が京都へ連れてこられた。

1185年5月

五月七日、義経が宗盛・淸宗らを連行して鎌倉へ向かう。

五月十日、志摩国麻生浦(あそうら)で、加藤光員の家来が伊藤(藤原)忠清を捕縛。 五月十四日、京に於いて梟首される。

五月十五日、酒匂宿へ到着し宗盛・淸宗を連行して明日には鎌倉へ入る予定と義経の伝令が鎌倉へ伝える。 これを受け北条時政が、宗盛らを受け取るための使者として酒匂宿へ向かう。 また小山朝光が使者として派遣され、義経は鎌倉へ入らず待つようにとの命令を伝た。

五月十六日、宗盛・淸宗らが鎌倉へ入る。

1185年6月

六月九日、宗盛は京に送還される。

六月二十一日、宗盛は途中、近江国篠原で斬首され嫡男・清宗も野路で斬首された。

鎌倉に送られなかった次男・能宗はそれより以前の五月七日処刑された、享年六才とも八才とも云われる。

その他の男児二人も処刑され、宗盛の男系血統は途絶えた。