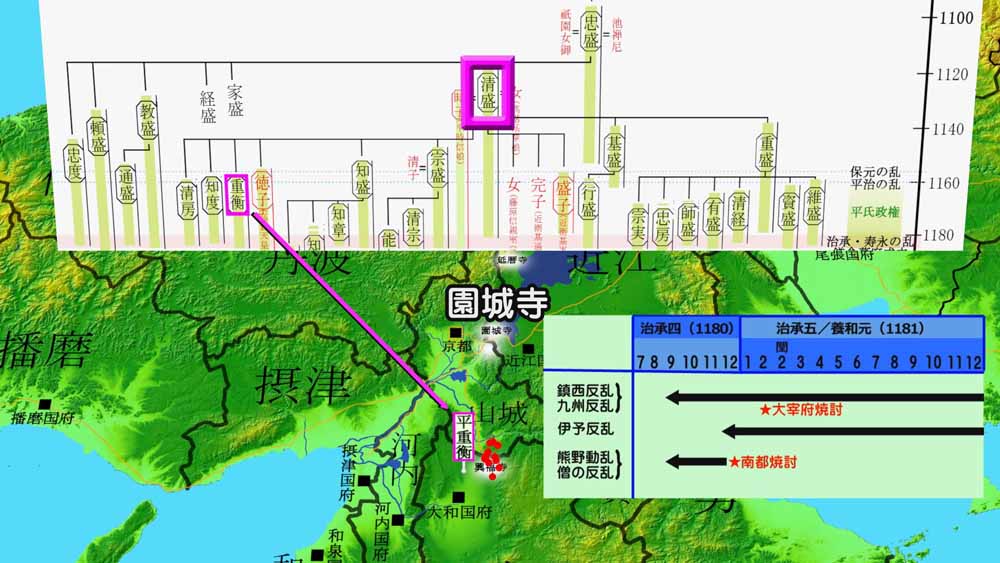

1180年9月~1181年10月 鎮西反乱、伊予河野氏の蜂起、熊野動乱、南都焼討

1180年9月

九州では、治承四年九月、肥後国の菊池隆直が、反平家の反乱を起こす。 鎮西反乱が勃発する。

菊池隆直は、阿蘇惟安・木原盛実など近隣の豪族を糾合し、翌治承五年(1181)二月に大宰府を焼き討ちする。

畿内での反乱の対応で手一杯の平氏は有効な手が打てないでいた。

また、豊後国でも臼杵惟隆・緒方惟栄兄弟による反乱が発生した。

1180年12月

四国では、治承四年十二月、伊予国の豪族・河野通清が、反平家の兵を挙げた。 伊予河野氏の蜂起。

備後国の額入道西寂(ぬか の にゅうどう せいじゃく)が討伐軍として伊予国へ攻め寄せ、通清は治承五年初めころ討たれた。

通清が討たれた時、母方の伯父である安芸の奴田次郎(広島県三原市)のところにいた子の通信が、額入道西寂の滞在先を急襲し討取る。

海の武士である河野氏はその機動力を生かし、豊後国の臼杵氏・緒方氏らとも連携し、備前国にまで遠征し平家への抵抗を続けた。

通信は、四年後の元暦二年(1185)二月の屋島の戦い、続く壇ノ浦の戦いで軍船を率いて源氏方に加わって活躍し、のちに鎌倉幕府の御家人となる。

1180年8月

畿内では、治承四年八月中旬、熊野三山の熊野別当家において権別当・湛増(たんぞう)とその弟・湛覚の間に争いが生じ平氏が湛増の召還を命じたところ、湛増は反抗的な態度をとった。 熊野動乱が始まる。

1180年12月

治承四年十二月、延暦寺衆徒の三・四百人が園城寺に入り、六波羅に打ちに入る動きを見せた。

これ対し、平家軍が園城寺に攻め寄せ、寺の一部が炎上する。

また興福寺の衆徒も蜂起し都に向い、山科東の辺に於いて合戦。

これに対し、十二月二十八日、平重衡軍が、東大寺・興福寺など奈良(南都)の仏教寺院を焼討。(南都焼討)

1181年1月

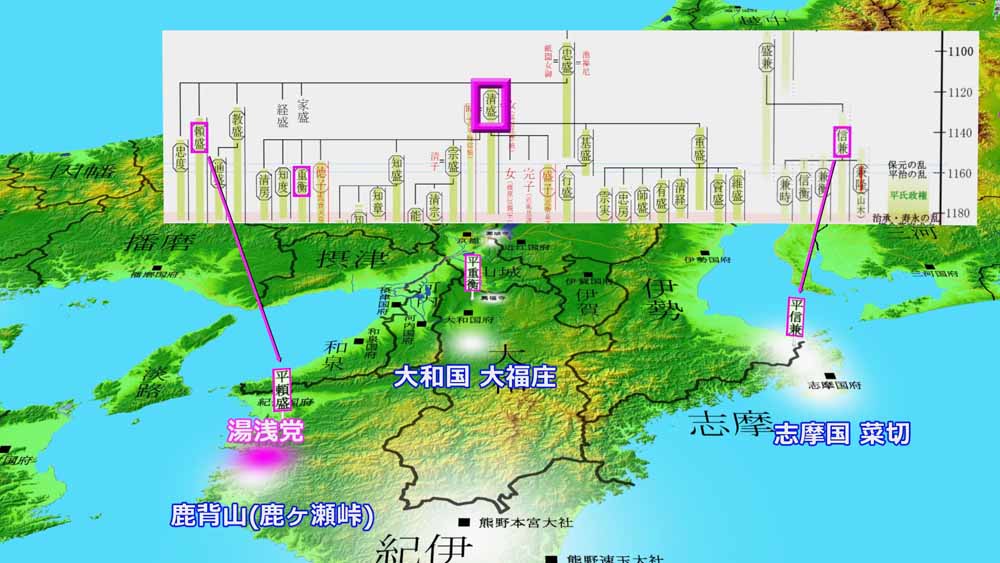

治承五年一月、熊野の衆徒達が志摩国菜切を襲撃。 熊野海賊菜切攻め。

二月には、伊勢国へと侵入、これに応戦したのが、平信兼(伊勢国鈴鹿郡関)この人、頼朝が伊豆で挙兵した時、最初の攻撃目標となった伊豆の目代山木兼隆の父。

大将が傷ついたことから、衆徒達は熊野へと戻っていった。

1181年9月

養和元年九月には、奈良の僧を含む反家氏勢力が、大和国大福庄を襲撃。

また、熊野三山の主導権を握った湛増の命により、熊野勢が鹿背山(鹿ヶ瀬)(ししがせやま)を塞ぎ、反家の立場を明確にした。

これに対し、紀伊国知行国主・平頼盛が追討使に任命された。

十月十一日、紀伊国の湯浅党と熊野勢が対峙するが、熊野勢に打撃が与えられることはなかった。