治承四年(1180)10月

1180年10月

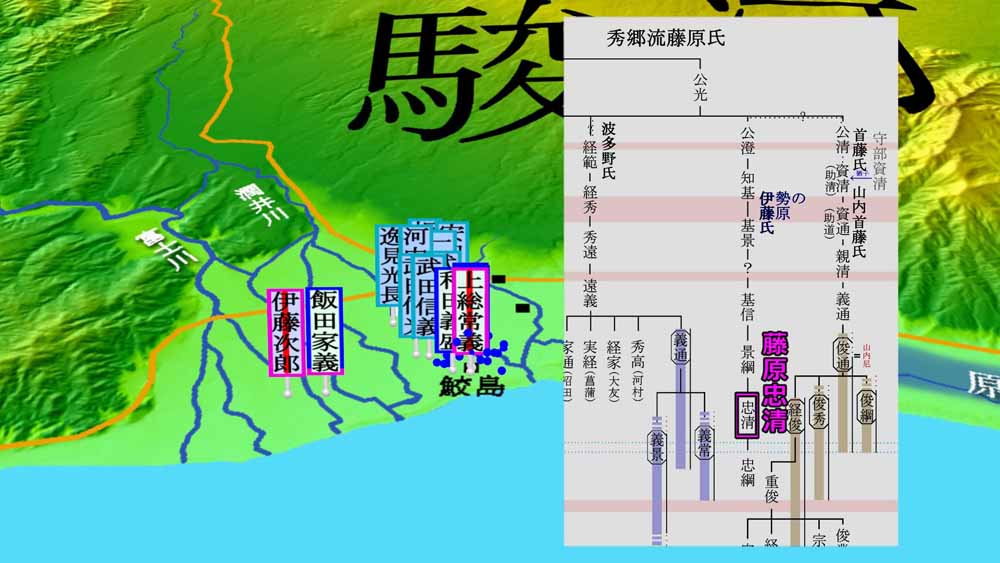

治承四年十月十八日、追討軍は、潤井川を越えた浮島原近くの河辺に陣を構えた。

和田義盛、上総広常など、頼朝軍の先鋒隊が追討軍の対岸の微高地に布陣したのではないだろうか。

甲斐源氏軍も南下して布陣。

夕刻、頼朝は、黄瀬川左岸の陣に入る。

追討軍の軍勢は四千余騎であったが、突然数百騎が敵軍の方へ下ってしまった。その後も逃亡が続き、残る軍勢はわずかに二千騎に及ばないほどになってしまった。

一方の、甲斐源氏や頼朝方の軍勢があまりにも多く敵対することもできないことから、態勢を立て直すために闇夜に紛れ撤退を開始

十月二十日早朝、甲斐源氏や頼朝方の軍勢が攻撃を開始するも、追討軍の陣はもぬけの殻。(富士川の戦い)

上総広常の兄・常義は頼朝軍の追撃により鮫島で討死。

飯田家義親子は川を渡って追討軍を追い走っている時、伊勢の伊藤次郎が引き返してきて戦い、家義の子は討ち取られたが、家義が伊藤を討ち取る。

飯田家義は、石橋山の戦いの時は止む無く大庭軍に属したが、頼朝が石橋山から敗走し椙山に逃げ込むのを手引きし助けた、今は頼朝軍に属していた。

また、伊勢の伊藤次郎は藤原忠清の縁者の者ではないだろうか?

安田義定は、遠江国府・鎌田御厨を占拠した。

十月二十日夜、義経が黄瀬川の陣に現れ頼朝と対面。

義経は、承安四年(1174)の春ごろより都を出て奥州へ向かい藤原秀衡の下に居た。

奥州の覇者藤原氏は、これより百年前・後三年の役のおり、頼朝の四代前の源義家の助けにより成立し、河内源氏には旧恩 がある。

しかし、未だ頼朝軍に加わらない常陸の佐竹氏とも姻戚関係にあり、頼朝にとっては警戒すべき相手であり、藤原氏の動向を義経から得る良い機会となったのではないだろうか?

十月二十一日、頼朝は、平惟盛を追って攻める為に京都へ行くように武士達に命令した。

しかし、千葉常胤などが、常陸の佐竹氏は未だに参加してきておらず、佐竹隆義は平家に従って在京しており、先ずは不穏な輩の多い関東を平定することが先決と進言。

相馬御厨を横領した佐竹氏の討伐は千葉常胤にとって悲願でもあった。

頼朝にとっても、佐竹氏の奥七郡への侵攻は恩賞の配分資源の獲得という狙いもあった。

確かに、北関東では、不穏な輩が多く居た。

この頃(十月十三日)、木曽義仲は中原兼遠の子息たちや金刺氏などからなる手勢を率い、父の旧領である多胡郡を訪れていた。

ここで多胡家包・那波弘澄らを従えた義仲は、足利俊綱とにらみ合いを続けていた。

新田義重は事の推移を見定めており、動きはない。