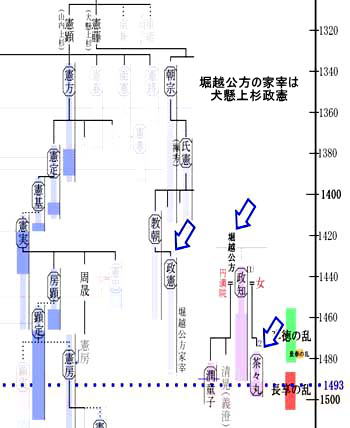

延徳元年(1489)3月~明応2年(1493)年7月

長享の乱(4)都の権力闘争

長享2年(1488)11月の高見原の合戦の後、両上杉の戦いは休戦状態となり関東は数年間平穏な日々が続く事になる、

しかしこの間都では、後に北条早雲と呼ばれる伊勢宗瑞に関東進出の口実を与える事に繋がる権力闘争が進行していた。

1489年3月

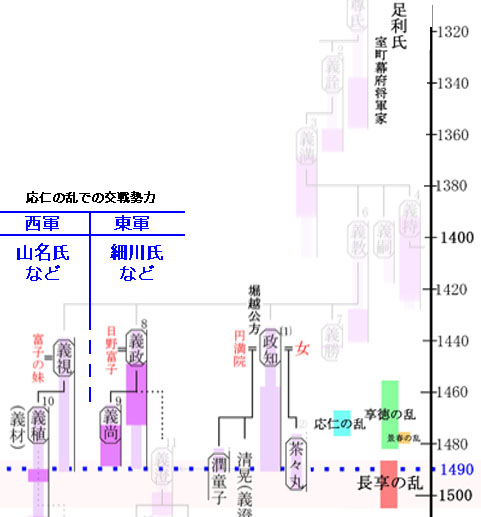

延徳元年3月26日、第九代将軍足利義尚が、六角氏討伐の陣中で二十五歳で没した。

1490年1月

延徳2年1月、第八代将軍足利義政が没する。

義政は引退後第九代将軍足利義尚の後見役を務めていた。

1490年7月

5日、足利義視は足利義政室日野富子の支持を取り付けて、日野富子の推挙で富子の妹が生んだ足利義視の子義材(義稙)を将軍とすることに成功。

細川政元は応仁の乱で東軍の大将であった細川勝元の養子であり、西軍に擁立されていた足利義視・義材父子が将軍義尚の没後に幕府に復帰することを恐れていたが、これが現実のものとなり義視補佐による義材の支配体制が確立してしまった。

堀越公方足利政知の野望は、武者小路隆光の娘円満院との間に伊豆で生まれた清晃(義高、義澄)を将軍に。

古河公方を討伐し同母弟潤童子を鎌倉公方とすることであった。

そのため、異母兄茶々丸を廃嫡しようとした。 また、三年前には清晃を上洛させていた。

第九代将軍足利義尚は病弱であり、健康状態が悪化する中、清晃が将軍後継候補の一人として浮上していたが、

日野富子の支持を取り付けた義材が将軍となってしまった。

1491年4月

延徳三年4月3日、堀越公方足利政和は、一月病に倒れ四月三日没する。

長男茶々丸派と異母弟潤童子派との家督争いが起こる。

1491年7月

7月1日、茶々丸派が、幼い潤童子とその母円満院を殺害し、二代目堀越公方となる。

1493年4月

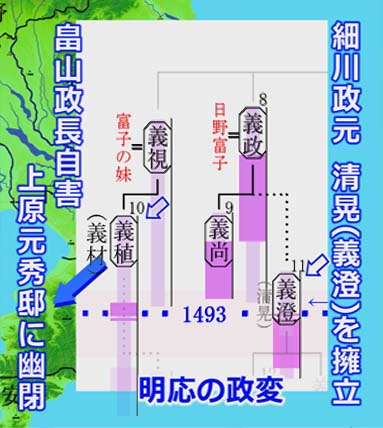

明応2年4月、将軍足利義材が畠山基家を討伐ため河内に出兵している間に、細川政元が義材との提携関係が破綻していた日野富子らの協力を得て、清晃を擁立した。

細川政元は将軍が籠る正覚寺城を攻撃し義材を擁す畠山政長を自害させ、将軍義材を捕らえ上原元秀邸に幽閉した。

これが世に言う明応の政変である。

こうして清晃は第十一代将軍足利義澄となり、堀越公方足利政和の夢が実現された。

茶々丸は苦境に立たされる、新将軍の母と弟を殺害して堀越公方を継いでいたので仇討の対象になりかねないからだ。

新将軍足利義澄(清晃、義高)は、母と弟の仇討を伊勢宗瑞(北条早雲)に命じたとされる。伊勢宗瑞は、伊豆に乱入し堀越公方茶々丸を攻撃した。

1493年7月

上原元秀邸に幽閉されていた前将軍足利義材が脱出し、越中で挙兵する。山内上杉顕定の実父越後上杉房定も足利義材に忠誠を誓っている。

上杉氏は前将軍とも関係を保っていた。