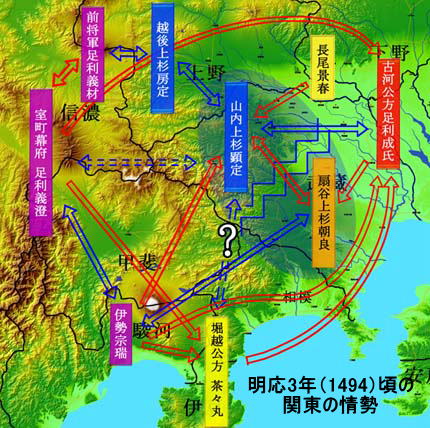

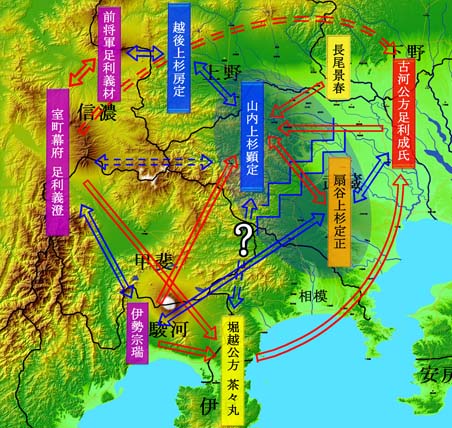

明応3年(1494)8月~11月

長享の乱(5)扇谷上杉氏の反撃と定正の死

山内・扇谷上杉氏が休戦して六年、この間扇谷上杉定正は伊勢宗瑞と手を結んだ。

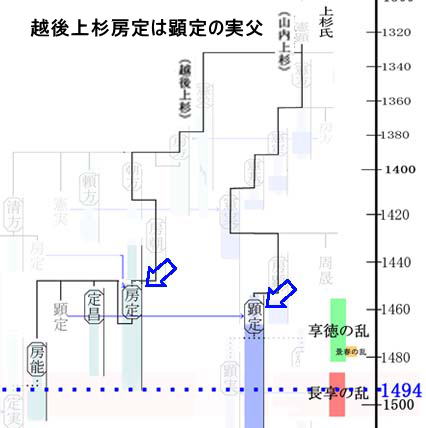

山内上杉顕定の実父越後上杉房定が、越中で挙兵した前将軍足利義材に忠誠を誓っていることも影響しているのか?

現将軍足利義澄にしてみれば敵対する前将軍と手を結んだ山内上杉は敵である、室町将軍家と深い繋がりがある伊勢宗瑞が山内上杉と敵対している扇谷上杉と手を結んだ。

1494年8月

明応3年8月15日、扇谷上杉定正は山内上杉顕定方の拠点、関戸城(多摩市)を攻撃。

1494年9月

9日、扇谷上杉定正は更に山内上杉顕定方の拠点、玉縄要害(鎌倉市)を攻撃。

山内上杉顕定は支援のために出陣し手薄となった河越城の近く、松山(吉見町)に陣を張って、扇谷上杉定正を牽制した。

23日、伊勢宗瑞が箱根山を越えて相模に侵攻し山内上杉方の三浦氏の三崎城(三浦市)を攻撃。

28日、伊勢宗瑞は武蔵久米川(東村山市)に着陣し扇谷上杉軍と合流。

1494年10月

2日、扇谷上杉・伊勢軍は高見原(小川町)まで進んで、さらに伊勢宗瑞は塚田(寄居町)に布陣。

これを聞いて、山内上杉顕定の軍勢は藤田(寄居町)・小前田(深谷市)に陣を構えた。

5日、戦いが始まろうとした時、大将の扇谷上杉定正が落馬して急死してしまった。 大将の死去により扇谷上杉・伊勢軍は退却。

山内上杉顕定軍は河越城攻撃のため高倉(入間市)に陣を敷いた。

伊勢宗瑞は高坂(東松山市)に布陣し、山内上杉顕定の軍勢と対陣した。

山内上杉顕定は河越城の守りが固く落城させることはできなかった。

その後、伊勢宗瑞は足立郡方面に進撃。

1494年11月

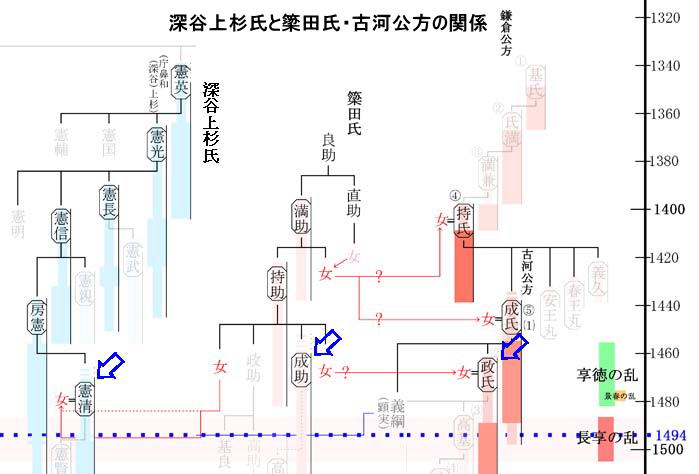

村岡(熊谷市)に在陣の古河公方足利政氏(成氏は隠居)の陣に山内上杉顕定が出仕することによって両者の和睦が成立した。

足利成氏は、宿敵上杉氏の内部抗争に乗じて山内上杉氏の勢力を弱めるつもりで、扇谷上杉氏を援助してきたが、十月五日の扇谷上杉定正の死を契機に関係が悪化していた扇谷上杉氏を見限った。

成氏は次男義綱を山内上杉顕定の養子とし、関東管領家と姻戚関係を結ぶことで関東支配の地位を固めることを目論んでいた。

十六年後(永正七年(1510)) 顕実と改名していた義綱は山内上杉家の家長として関東管領となった。 成氏の死から三年後関東支配という成氏の目論みが達成されたのか?

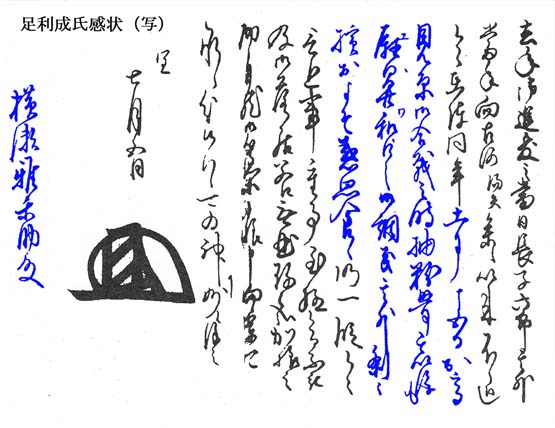

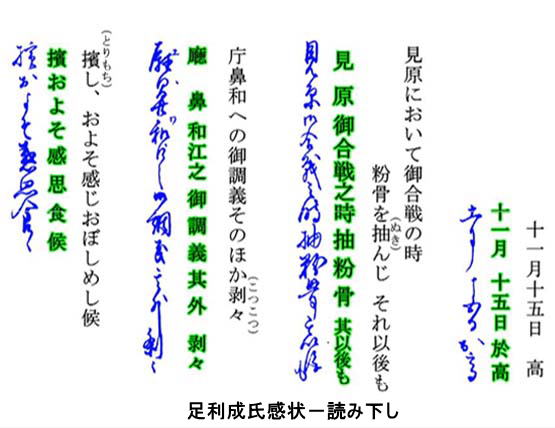

成氏は例に漏れず色々と手を打っている、山内上杉氏との和睦の五年前、長享三年(1489)七月五日の横瀬国繁(金山城主岩松氏の執事)への足利成氏感状には、

『・・・十一月十五日、高見原において御合戦の時、粉骨を抽(ぬき)んじ、それ以後も、庁鼻和への御調義そのほか剥々擯(こつこつとりもち)し、およそ感じおぼしめし候・・・』

とあり、利根川を境に庁鼻和(深谷)上杉氏と接している横瀬国繁に命じて、庁鼻和上杉房憲を通じて何らかの工作を行っていた。 この様な動きも和睦の下地の一つとなったと思われる。

11月14日、伊勢宗瑞は古河公方足利政氏方の成田顕奏が守る岩槻城(さいたま市)を攻撃、簗田成助の加勢もあり退却。

15日には武蔵馬込(大田区)での戦いで敗れて帰国した。

伊勢宗瑞は相模国を横断し、更に武蔵国奥深く、山内上杉顕定の居城鉢形城へ数キロの所まで進軍。関東進出の野望がうかがわれる。

古河公方と山内上杉が和睦後、間髪を入れず古河公方方の岩槻城を攻撃しており、室町将軍家の意向を反映したものとも思われる。