医療機器業界への新規参入をサポートします

UPMコンサルテーション |

契約医師の声

プロフィール:

松下 誠人 (循環器内科専門医)医学博士、日本循環器学会認定循環器専門医、日本内科学会認定内科医、

日本心血管インターベンション学会認定医

2007年 日本医科大学卒業

現在日本医科大学千葉北総病院集中治療室に勤務

「医師の声」は、宇喜多白川医療設計株式会社のHPにて引き続き連載掲示いたします。

Viabahnについて(2021年04月)

日本医科大学千葉北総病院 循環器内科 松下誠人

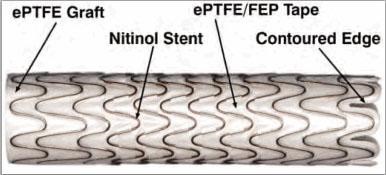

今回はViabahnステントグラフト(GORE)についてお話させていただきます。Viabahnは腸骨動脈および大腿膝窩動脈領域の狭窄・閉塞病変に使用可能なステントグラフトです。また、胸部・腹部・骨盤内の動脈に外傷性又は医原性血管損傷が生じ、止血困難な状況の緊急処置に用いることも可能です。Viabahnは100μmのultra-thin wal ePTFEグラフトとナイチノールステントフレームの組み合わせで構成されています。ステントフレームは1本のワイヤーを曲げて作成した連続するリング構造となっていて高度な拡張保持力と柔軟性を両立させています。さらにグラフトとステントを接着せず、高耐久性接着フィルムにて一体化させることで、ステントフレームの持つ柔軟性を損なうことがないように設計されています。ステントフレームはePTFE膜の外側に配置され血管内腔に金属が露出しない構造とし、グラフト内面にはヘパリンが独自のエンドポイント共有結合技術により固定され、血栓症発症リスクを軽減しています。(図1)

腸骨動脈領域の狭窄および閉塞病変においては、Viabahnを使用した治療により1年での一次開存率(治療した血管で再狭窄が認められず、開存の維持のために再血行再建術が施行されていないもの)が95%以上、3年でも90%以上と良好な長期成績が報告されています。大腿膝窩動脈領域においては、残念ながら腸骨動脈領域ほどではないものの、1年での一次開存率は80%弱と言われております。特に病変長が20cm以上と長い症例では、従来の金属ステントと比較して有意に長期成績は良好であることが示されています。

なお、Viabahnの再狭窄・閉塞はステントエッジから進展すると言われているため、留置時にはできるだけプラークのないヘルシーな場所にlandingすることが推奨されています。

大腿膝窩動脈は、治療長が長くなることや動脈が筋肉内を走行しているなどが影響し、冠動脈や腸骨動脈のようにステントの長期開存率が保てないと言われています。ここ数年で既存の金属ステントに加えて、Viabahnステントグラフト、薬剤溶出性ステント、薬剤溶出性バルーンが使用できるようになり、治療選択肢が増えました。病変長や病変性状を考慮しこれらのデバイスを使い分けていく必要があります。ステントの長期開存率に課題がある現状をふまえ、血管内にデバイスを残さない薬剤溶出性バルーンでの治療を優先するというコンセプトも提唱されています。いずれにせよ大腿膝窩動脈以遠はより長期成績を担保できるデバイスが出てくることが期待されます。

図1. Viabahnの構造

ナイチノールステントとePTFE膜をフィルムで一体化している。

また波状のエッジデザインになっており、これがエッジの再狭窄率の低減に寄与している。

エキシマレーザーについて(2021年03月)

日本医科大学千葉北総病院 循環器内科 松下誠人

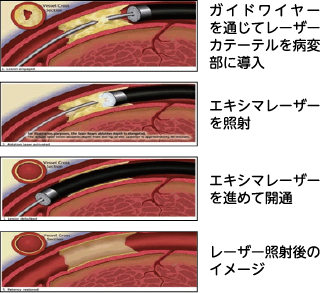

今回はエキシマレーザーによる冠動脈形成術(ELCA)についてご紹介させていただきます。血管形成術におけるレーザー治療の研究は、1963年にin vitroでアテローム性動脈硬化症プラークにレーザー照射が実施されたことが最初とされています。初期のレーザー血管形成術にはアルゴンレーザーやYAGレーザーによる連続発信型のものが使用されましたが、当初は血管穿孔、熱損傷、高率な再狭窄などの問題により冠動脈疾患領域においては普及に至りませんでした。しかし、エキシマレーザーを用いた実験では細かくかつ深い切除孔ができ、熱による組織周辺の影響がわずかであることがわかり、加えてパルス式レーザー血管形成術が開発され熱損傷のリスクがさらに減少しました。パルス式エキシマレーザーを使用した最初の経皮的冠動脈形成術は1988年に実施されたものの、治療効果の高い金属ステント、更には薬剤溶出性ステント(DES)の登場により、その後レーザー治療の普及は進みませんでした。しかしレーザーカテーテルデザインの向上と生理食塩液灌流法の導入により冠動脈の解離や穿孔の発生率が激減したこと、ステント留置のみでは解決しない症例が実臨床上は多く存在することから、近年ELCAが再度注目されています。エキシマレーザーシステムでは、高電圧で励起される塩化水素とキセノンの混合気体が崩壊することによって波長308 nmの紫外線光子が生成されます。このレーザー光線は粥腫および血栓を含む組織に良好に吸収され、光化学作用による蒸散により分子結合を破壊します。その結果、レーザーカテーテル先端に接触するタンパク質成分および血栓に対し“scrubbing effect(クリーニング効果)“が生じます。また、エキシマレーザーを使うと直接的に血小板凝集が抑制されることも示されています。

適応病変としてはバルーンやステントによる治療が困難な病変です。第一に急性冠症候群や変性静脈グラフトのように病変部に豊富な血栓や軟らかな粥腫を有する病変があげられます。急性冠症候群では病変部のバルーン拡張やステント留置時の血栓、プラークの末梢塞栓が問題となります。レーザーは血栓や粥腫成分を蒸散させ、末梢塞栓のリスクを減らすことが示されています。第二にステント再狭窄病変があげられます。ステント再狭窄に対してはバルーンでの再拡張やステント再留置を施行しても再々狭窄をきたすリスクがあります。近年は薬剤溶出性バルーンによる治療がステント内再狭窄に積極的に行われていますが、レーザー治療もオプションとなりえます。特に薬剤溶出性バルーンで再々狭窄をきたした際には検討すべきオプションになります。第三にバルーンでは開大できないような硬い石灰化病変があげられます。高度石灰化に対してはロータブレータやダイアモンドバックなどの切削デバイスが有効であり繁用されますが、レーザーは血管損傷や末梢塞栓のリスクが低いという点でアドバンテージがあります。

図: エキシマレーザーによるカテーテル治療のイメージ

ECMOについて(2021年02月)

日本医科大学千葉北総病院 循環器内科 松下誠人

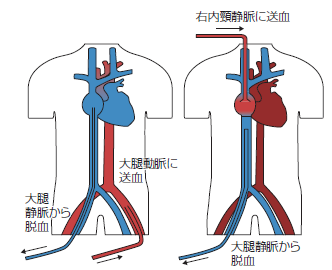

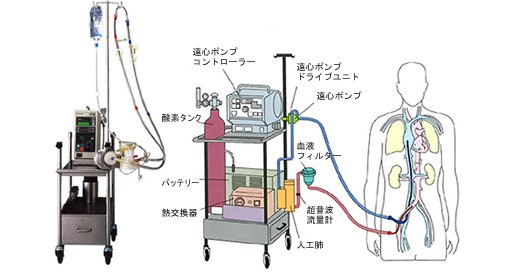

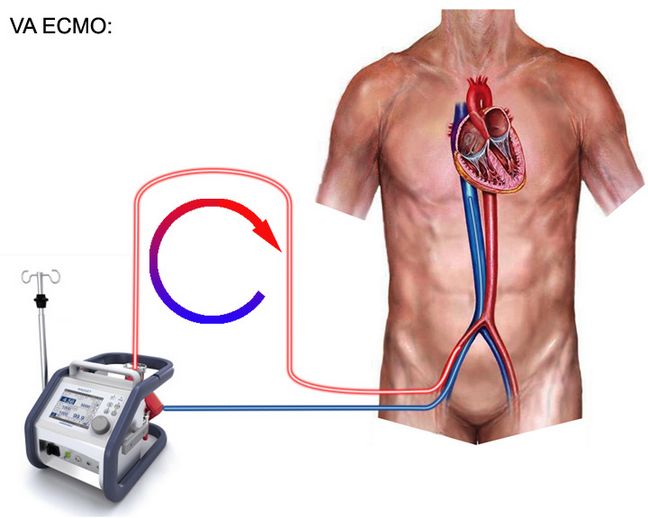

今回はECMO(extracorporeal membrane oxygenation)についてお話させて頂きます。昨今、呼吸状態の悪化した重症コロナウイルス感染症の治療としてメディアでもECMOという名前がよく聞かれるかと思います。ECMOは訳すと「体外式膜型人工肺による酸素化」ということになりますが、一般的には体外式膜型人工肺を用いた心肺補助システムのことを総称しています。ECMOは大きく分けて、V-V ECMOとV-A ECMOがあります。V-V ECMOは静脈から脱血し、遠心ポンプ、人工肺を通して静脈に送血をするシステムで、肺機能が悪く、心機能は保たれている際に使用するシステムです。コロナウイルス感染はもちろん重症感染症からARDSをきたした症例がV-V ECMOの適応となります。V-A ECMO(PCPS:経皮的心肺補助とも呼ばれます)は静脈から脱血し、同様に遠心ポンプ、人工肺を通しますが、動脈に送血をするシステムです。これは心停止など循環動態が破綻した状態で肺機能のみでなく心機能をサポートするシステムになります。心筋梗塞、重症心不全、肺塞栓など何らかの原因で心停止に陥った症例がV-A ECMOの適応症例となります。

一般的にはV-V ECMOは大腿静脈に脱血管、内頚静脈に送血管を、V-A ECMOでは大腿静脈に脱血管、大腿動脈に送血管を挿入します(図1)。脱血は20-24Fr、送血は16-20Frのカニューレを使用します。エアの混入に注意して脱血カニューレと送血カニューレをECMO回路に接続します(図2)。遠心ポンプの回転数を調整し、送血流量を設定します。脱血状況によりますが、基本的には3~5L/minの流量を確保することができます。あとは患者の循環・呼吸状態を血液ガスなどを見ながら判断し、流量や人工肺へ送るsweep gasの量を調整します。また、全身状態を維持するために、多くの場合において人工呼吸器、大動脈バルーンパンピング、血液浄化療法などを併用する必要があります。院外心停止で搬送された症例など、心停止時間が比較的長い症例に対しては低体温療法を併用することもあります。

日本におけるV-A ECMO(PCPS)導入患者の救命率は全体では40%程度と言われています。急性劇症型心筋炎や心移植後グラフト不全では70~80%、急性心筋梗塞インターベンションでは60~70%、心臓手術後では20~60%と報告されています。また、心停止で蘇生処置(CPR)が施行された後にPCPSが導入された症例では30%程度、特に院外心停止に対する導入では15-20%程度と救命率は低くなります。また、重症コロナウイルス感染でV-V ECMOが導入された患者では、報告によりばらつきがあるものの、救命率は20%以下と言われており、抗ウイルス薬などの根本的治療のない現在、ECMO導入に至ったコロナウイルス感染は極めて厳しい経過をたどることが分かっています。

このように、ECMOは重度の心肺機能不全に対する最後の砦となるデバイスですが、回復の見込めない不可逆的な臓器障害を認める症例には導入禁忌となります。また、回路の凝固を予防するため抗凝固薬の併用が必要となることから、出血性疾患(大動脈瘤・大動脈解離の破裂や脳出血など)に対しては使用を避ける必要があります。

図1 V-V ECMOとV-A ECMO

図2 ECMO回路

止血デバイスについて(2020年12月)

日本医科大学千葉北総病院 循環器内科 松下誠人

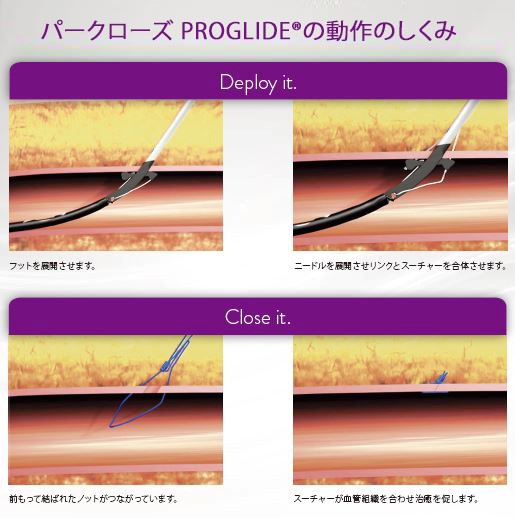

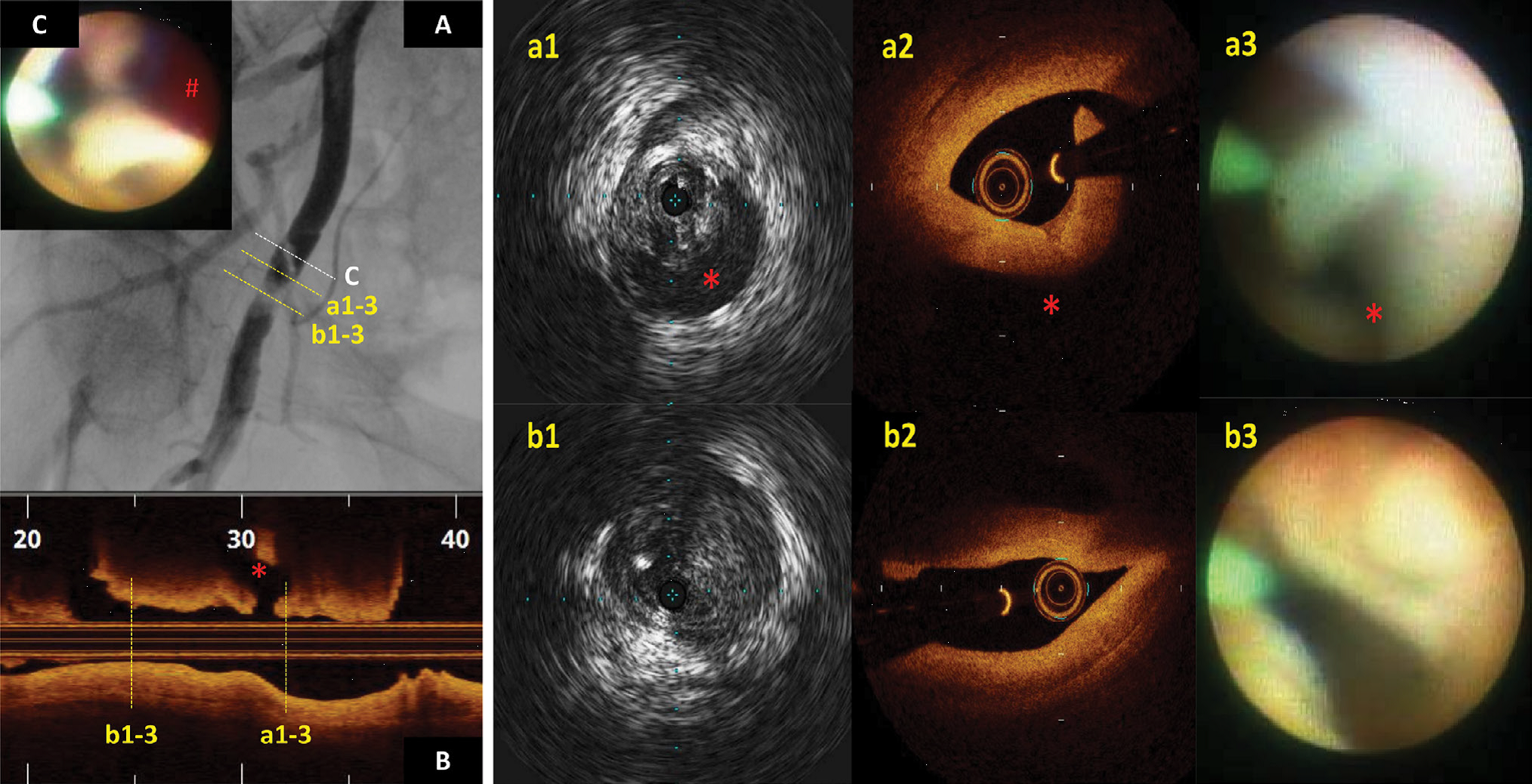

今回はカテーテル治療時のシース抜去後の止血デバイスについてお話しさせて頂きます。心臓や末梢血管のカテーテル治療を行う際、動脈へのアプローチとしては橈骨動脈、上腕動脈、もしくは大腿動脈を穿刺することになります。カテーテル後の止血作業はカテーテル検査、治療の重要なプロセスとなります。橈骨動脈や上腕動脈は穿刺部を中心に腕に巻く止血バンドを使用して止血を行います。大腿動脈に関しては、以前は圧迫止血しか方法がありませんでしたが、近年は止血専用デバイスが開発されています。現在日本で使用可能な大腿動脈用止血デバイスは3種類あります。1つ目はPerclose Ploglide(Abbott)です。これはシースを抜去した後にワイヤー越しにデバイスを血管内に挿入し、縫合糸を血管壁にかけて穿刺点を縫合してくるデバイスとなります(図1)。糸がしっかりかかれば止血効果は他のデバイスよりも高いのが特徴です。8Frシースまで対応可能ですが、それ以上のサイズでもPercloseを2本使用すると止血可能であり、大動脈瘤に対するステントグラフト挿入や大動脈弁狭窄に対するカテーテル的弁置換術(TAVI)など大口径シース使用時の止血にも使用することができます。注意点としては縫合により血管狭小化が生じうること、縫合糸に感染をきたす可能性があることなどが挙げられます。当院でも短期間で2回Percloseを使用したところ、穿刺部に狭小化をきたした症例を経験しました(図2)。また石灰化が強い血管だと糸がうまくかからないこともあります。

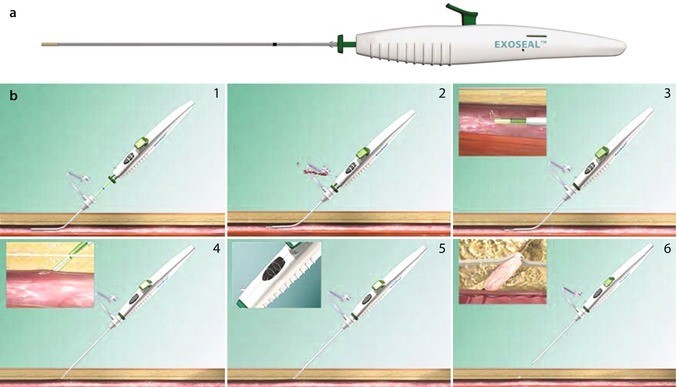

2つ目はExoSeal(Cordis)です。Exosealは穿刺部の皮下組織血管上にPGAプラグを留置し、止血を行うデバイスです(図3)。プラグを穿刺点上に留置するだけなので、止血効果は他デバイスに比べて弱く圧迫止血を追加する必要があります。ただしプラグは2-3か月で吸収され体内に何も残らない点、血管内に留置されるものがない点など利点もあり、有害事象の発生が少ないとされています。ただし位置を誤ると、プラグを血管内に打ち込むリスクもあり注意が必要です。

3つ目はAngioseal(TERUMO)です。これは血管壁にアンカーとコラーゲンプラグがついた糸がかかり、血管を内側と外側から挟み込む形で止血するデバイスです(図4)。アンカー、プラグ、糸は2-3か月で組織に吸収されて消失します。止血効果はExosealより高く、操作はPercloseより簡便という特徴があります。ただしコラーゲンプラグが血管内に嵌入することがまれにあり、そうなるとプラグ、アンカー、糸が血管末梢に塞栓をきたす可能性があるため、注意が必要です。

当院では各デバイスのメリット、デメリットを考慮して、症例ごとに使用デバイスを決定しています。

図1. Perclose Proglideのしくみ

シースを抜去し、ワイヤー越しにPercloseを挿入、血管壁に縫合糸をかけて経皮的に血管縫合を行う。

図2. Percloseを短期間に2回使用して狭小化をきたした症例

血管内画像(IVUS、OCT、血管内視鏡)にて狭小化を評価した当院での症例。

血管壁が引きつれて一部flapのようになっている。

図3. Exosealのしくみ

シースにデバイスを挿入し、シースと一体にして引いてくる。手元のシグナルの色が黒くなったところレバーを押してプラグを打ち込むと血管壁上にPGAプラグが留置される。

図4. Angiosealのしくみ

血管壁にアンカーとコラーゲンプラグがついた糸がかかり、血管を内側と外側から挟み込む形で止血する。

冠動脈ステント留置後の抗血小板薬について(2020年11月)

日本医科大学千葉北総病院 循環器内科 松下誠人

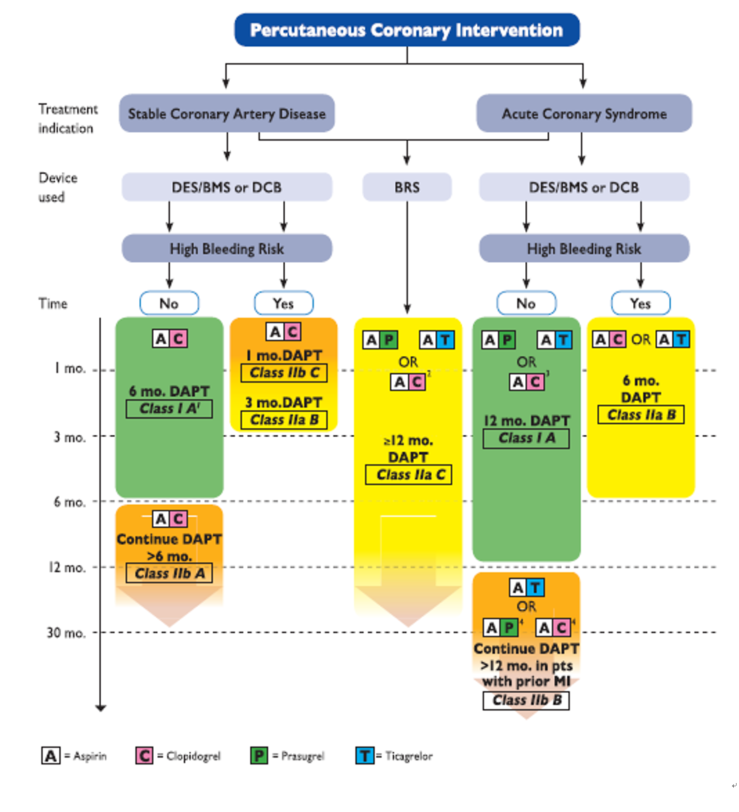

今月は冠動脈ステント留置後の抗血小板薬についてお話させて頂きます。狭心症や急性冠症候群へのカテーテル治療といえば、現在は病変部にステントを留置することが一般的です。1980年代後半に冠動脈ステントが開発され、バルーン拡張のみで治療をしていたそれ以前の時代に比べて格段に治療成績が向上しました。しかしステントを留置することでステント内に血栓が発生しステントの急性閉塞をきたす、ステント血栓症が問題となりました。これを克服するため抗血小板薬の服用が重要視され、ステント留置後は2剤の抗血小板薬を服用することが推奨されるようになりました。とくに2000年代以降に使用が開始され現在冠動脈治療の主流となっている薬剤溶出性ステントは、ステント再狭窄率は非常に低いもののステント内に内皮細胞の増殖が起きにくい設計となっていることから、ステント血栓症には十分な注意を払う必要があります。ステント留置後はアスピリンとチエノピリジン系薬剤を併用します。アスピリンはトロンボキサンA2の産生を抑制することで血小板の活性化を阻害します。チエノピリジン系薬剤(クロピドグレル、プラスグレル、チカグレロル)は血小板のADP受容体を阻害することで血小板凝集を抑制します。2017年のESC(ヨーロッパ心臓病学会)のガイドラインでは、急性冠症候群では12か月(出血リスクが高い症例では6か月)、安定冠動脈疾患では出血リスクに応じて1~6か月の抗血小板薬2剤併用療法(DAPT; dual antiplatelet therapy)が推奨されています(図1)。第一世代の薬剤溶出性ステントに比較して、現在使用されている第二世代、第三世代の薬剤溶出性ステントは比較的短期間で内皮化されステント血栓症のリスクが軽減しており、ここ数年はDAPT期間を短縮する研究が盛んに進められてきました。2019年には日本からSTOPDAPT-2試験という第二世代エベロリムス溶出性ステント留置を施行した心筋梗塞症例を対象とした無作為ランダム化試験が発表されました。DAPT期間1か月と12か月の群に割り付け、心血管死亡、心筋梗塞、脳梗塞や脳出血、ステント血栓症、出血(TIMI 出血基準の大出血、小出血)を合わせた複合イベントを比較したところ、1か月DAPT群の方が複合イベントが有意に減少することが示され、1か月間という超短期間のDAPTでも許容される可能性が示唆されています。最近は血栓リスクと出血リスクをスコア化し、リスクに応じてDAPT期間を決定する試みもおこなわれています。図1 ESCガイドライン2017のカテーテル治療後の推奨DAPT期間

安定冠動脈疾患と急性冠症候群、出血高リスクと低リスクに分けて推奨DAPT期間が設定されている。

ダイアモンドバックについて(2020年10月)

日本医科大学千葉北総病院 循環器内科 松下誠人

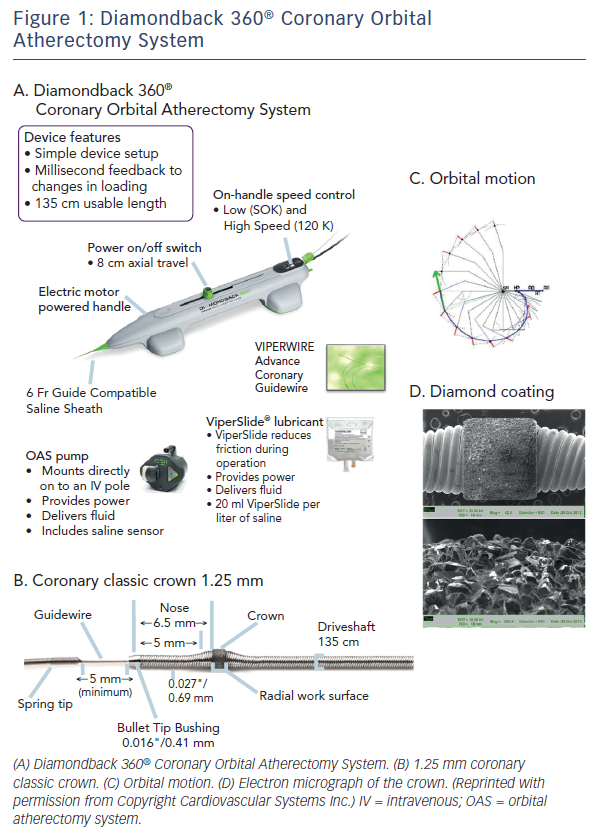

今月は冠動脈の石灰化病変を削るDiamondback 360® Coronary Orbital Atherectomy システムについてお話させて頂こうと思います。以前冠動脈高度石灰化病変の治療デバイスとしてRotablatorを紹介させて頂きましたが、石灰化病変に対する新たな治療選択肢として、日本でも2018年から使用可能となっています。原理は、ダイヤモンドコーティングされたクラウンが高速軌道回転することで遠心力が発生し、石灰化プラークにダイヤモンドコーティングされたクラウン部分が押し付けられ石灰が削られます。クラウンが通過するごとにプラークが減少し、軌道の直径が増大していきます。クラウン部分は1.25mmですが、円周軌道描きながら削るため、削る速度と回転数により削れる径が変化します。ダイヤモンドコーティングされたクラウンとチップの研磨面は選択的研磨を行うため、ロータブレータと同様、硬く石灰化したプラークのみを研磨し、弾性を有する柔らかい血管組織はクラウンの衛星軌道運動から押しやられて研磨されないようになっています。また、ViperSlide潤滑剤を添加した生理食塩液が持続的に流れるシステムとなっており、熱損傷が最小限に抑えられ、微粒子が効率的にフラッシュされる仕組みになっています。

Diamondbackは従来使用されてきたRotablatorとの比較で、概ね同等の有効性と安全性が得られることが示されています。ただし、それぞれアブレーションのメカニズムに違いがあるため、病変性状に合わせて使い分けるのが望ましいとされています。石灰化が血管の一部に非対称性に存在するもの、屈曲が強い病変などはDiamondbackが適していると言われています。Diamondbackは円軌道を描きながら進むため、比較的均等に血管壁に接触することが可能ですが、Rotablatorは血管の屈曲やワイヤーバイアスにより血管壁の一部にしか接触できない可能性があるからです。逆に全周性の厚い石灰化で、狭窄度の強い病変であればRotablatorのほうが通過成功率が高い可能性があります。アテレクトミ―デバイスは高度石灰化病変に必須であるものの、血管損傷、末梢塞栓などの有害事象が生じるリスクもあるため、両デバイスをうまく使い分けることで、より安全で確実な治療が可能となるものと考えられます。

図1. Diamondback 360システム

A: コントロールハンドル部分で回転数コントロール、スイッチon/off、クラウンの前後運動の操作を行う。生理食塩水と専用潤滑液を回路に流して血管の熱損傷を防ぐ。

B: 研磨を行うクラウン部分。直径1.25mmのclassic crown。この部分が高速軌道回転する。

C: 回転時に描く軌道。繰り返し通過させることで、最大2mm強の内腔を確保することが可能となる。

D: ダイアモンドコーティングされたクラウン部分の拡大像。

最新の慢性心不全治療薬について(2020年08月)

日本医科大学千葉北総病院 循環器内科 松下誠人

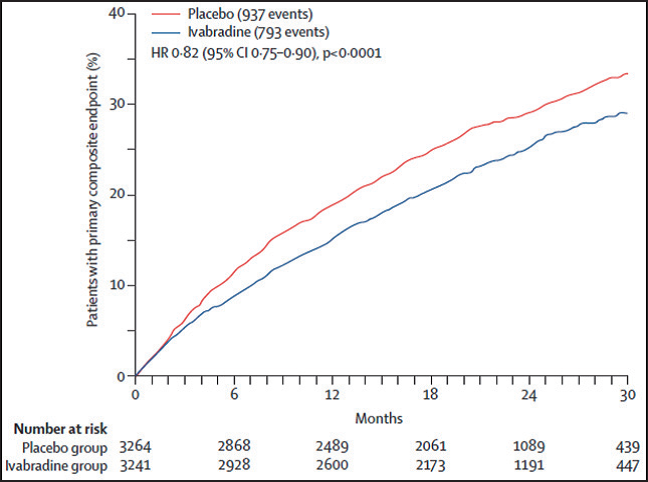

今月は新規の心不全治療薬についてお話しさせて頂きます。数ある慢性心不全治療薬のなかでこれまでに大規模臨床試験で予後改善効果が確立しているのはアンジオテンシン変換酵素(angiotensin converting enzyme; ACE)阻害薬、アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬(angiotensin Ⅱ receptor blocker; ARB)、ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬(mineralcorticoid receptor antagonist; MRA)、β遮断薬です。これらの薬剤は1980年代の終わりから2000年代初めにかけて大規模臨床試験で全死亡を約30%減少させることが立証されています。近年、新しい機序の心不全治療薬として登場したイバブラジンとアンジオテンシン受容体・ネプリライシン阻害薬のエビデンスが確立し、欧米では左室駆出率の低下した心不全(HFrEF)患者で治療のオプションとして使用されるようになりました。イバブラジンは洞結節のペースメーカー細胞のlfチャネルに選択的に作用し、洞結節の興奮回数を減少させ心拍数を低下させる、新規の心不全治療薬です。SHIFT試験という大規模臨床試験において心機能の低下した心不全患者に対する有効性が確立されました。左室駆出率(EF)35%以下のNYHA心不全分類 ll - IVの洞調律の患者に対し、β遮断薬などエビデンスが確立されている薬物治療を行ったうえで、心拍数が70bpm以上であった患者にイバブラジンを投与した結果、一次エンドポイントである心血管死あるいは心不全悪化による入院がプラセボ投与に比べ18%減少したことが示されました(図1)。ヨーロッパでは2012年、米国では2015年より使用されています。J-SHIFT試験という日本人に対する無作為化二重盲検試験を経て2019年に日本でも製造販売承認に至り、新たな心不全治療選択肢となりました。

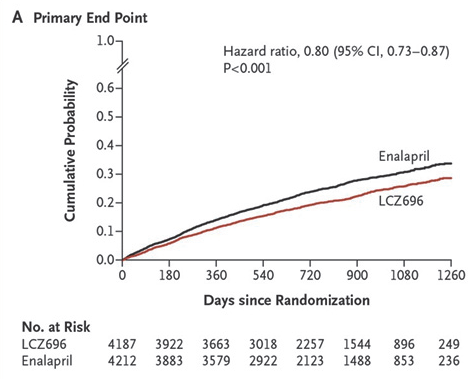

続いてはアンジオテンシン受容体・ネプリライシン阻害薬についてです。心房性ナトリウム利尿ペプチドという心房から血中に分泌されるホルモン(水・ナトリウムの利尿、血管の拡張、レニン・アルドステロンの分泌抑制、循環血漿量の減少など多彩な生理作用を介して、生体の体液バランスならびに血圧調整に関与しています)がありますが、これを分解する酵素がネプリライシンです。ナトリウム利尿ペプチドの他、ブラジキニン、アンジオテンシンⅡ、エンドセリンなどを分解します。ネプリライシン阻害薬はナトリウム利尿ペプチドの分解を抑制し,その濃度を上昇させることから心不全や高血圧に有効であると推測され、これらに対する治療薬として検討されてきました。しかしネプリライシン単独阻害薬であるcandoxatrilは高血圧患者でその有効性を示すことができませんでした。アンジオテンシンⅡやカテコラミンのレベルが上昇して血管拡張作用よりも血管収縮作用が有意となることがその一因と考えられました。その後ネプリライシン阻害薬とACE阻害薬の合剤であるomapatrilatが開発され、心不全患者を対象にACE阻害薬であるエナラプリルと比較したOVERTURE試験では,主要評価項目である死亡、心不全悪化による入院がエナラプリルと同等であることが示されました。しかしomapatrilatは血管浮腫の副作用が多く開発中止となりました。この血管浮腫の発現にはブラジキニン濃度の上昇が関与すると考えられており、近年NEP阻害を有しながら、ブラジキニンの代謝に影響を及ぼさないネプリライシン阻害薬sacubitrilatとARBであるバルサルタンを組み合わせたアンジオテンシン受容体・ネプリライシン阻害薬LCZ696が開発され,本薬を用いた心不全患者に対する大規模臨床試験PARADIGM-HF試験が2014年に発表されました。本試験ではNYHA Ⅱ-ⅣのEF40%以下の患者に対し、エナラプリル単独に比較してLCZ696投与により一次エンドポイントである心血管死および心不全入院を有意に減少しました。懸念された血管浮腫は両群間に差はなく、これをもって欧州心臓病学会(EuropeanSociety of Cardiology;ESC)では2016年の心不全ガイドラインにてACE阻害薬、β遮断薬、MRAによる至適治療にもかかわらず症状の改善がみられないLVEF 35%以下の心不全患者に対し、ACE阻害薬からアンジオテンシン受容体・ネプリライシン阻害薬へ変更することがclass Iで推奨されるに至りました。わが国では現在左室収縮能の低下した心不全患者に対し治験中であり、早期の承認が望まれます。さらにアンジオテンシン受容体・ネプリライシン阻害薬が収縮不全だけでなく、いまだ治療法の確立されていない拡張不全(収縮能は保たれている比較的軽症の心不全)に対しても現在大規模臨床試験が進行しており有効性に期待が高まっています。

図1 イバブラジンによる心血管死または心不全入院の抑制効果

プラセボと比較し、有意に心血管死または心不全入院を抑制した(ハザード比 0.82)。

図2 アンジオテンシン受容体・ネプリライシン阻害薬による心血管死または心不全入院の抑制効果

エナラプリルと比較し、有意に心血管死または心不全入院を抑制した(ハザード比 0.80)。

J Am Coll Cardiol. 2019; 73: 1264-72

急性下肢動脈閉塞について(2020年07月)

日本医科大学千葉北総病院 循環器内科 松下誠人

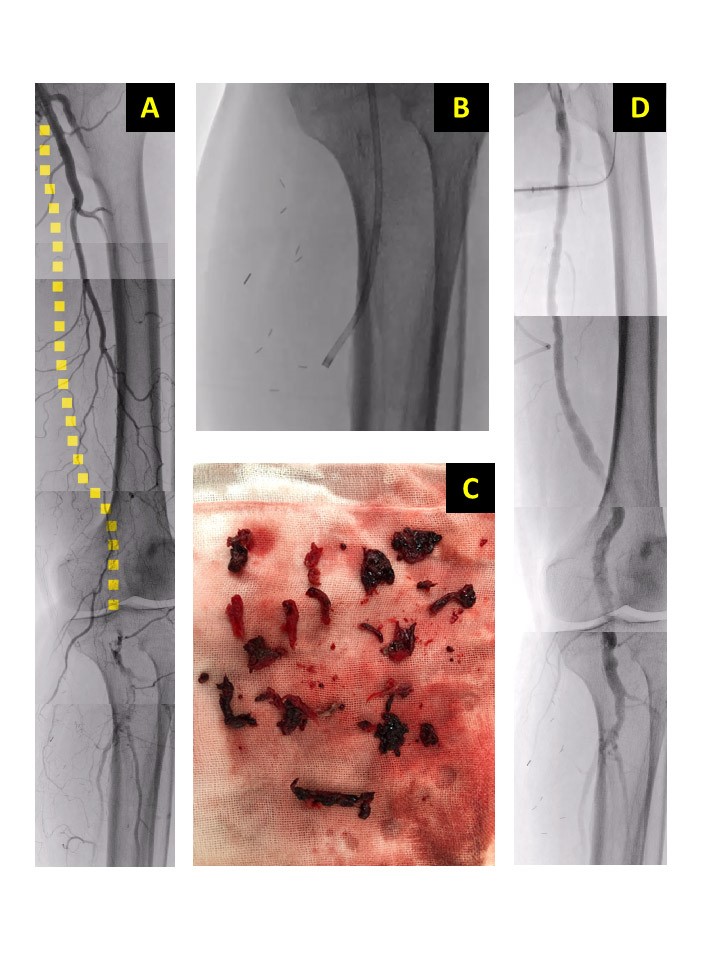

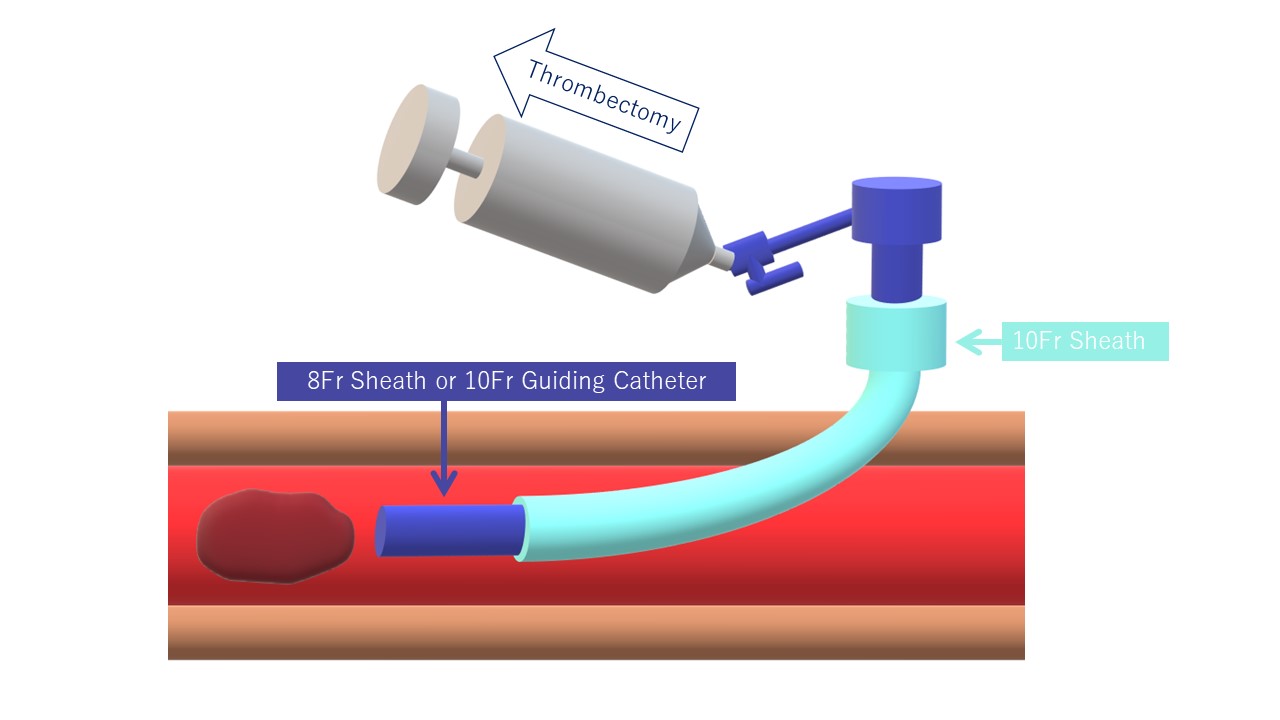

今月は急性下肢動脈閉塞(acute limb ischemia; ALI)についてお話させて頂きます。ALIは何らかの原因で下肢の動脈が急速に閉塞し、迅速な対応を行わないと下肢切断はもちろん致死的となりうる疾患です。筋肉、神経、皮膚などの末梢組織は虚血に晒されて数時間で非可逆的な変化を生じると言われており、放置すれば24時間で肢切断に至ります。原因は、70-80%が塞栓性(体の別のところ、心臓内や大動脈などで形成された血栓が血流に乗って飛んできて足の動脈に詰まる)、20-30%が血栓性(下肢動脈自体に動脈硬化などの問題があり、プラーク破綻などにより血栓が形成されて詰まる)と言われています。塞栓原因も色々ありますが、一番多いのは心房細動という不整脈により心房内に血栓が生じ、これが末梢に飛散して塞栓されるパターンです。治療は、まず薬物治療として抗凝固薬の投与を行います。さらに、救肢のために早急な血行再建が必要です。血行再建としては大きく、外科的血栓除去、経皮的(カテーテルによる)血栓除去、経カテーテル血栓溶解療法(CDT)に分かれます。外科的血栓除去は、大腿動脈(鼠径部の動脈)を切開し、そこから血栓除去用カテーテル(フォガティ―カテーテル)(図1)を血管内に入れて、血栓を引きずり出してくる治療です。血栓を除去する効果は高いですが、血管を切開するという意味で侵襲は大きくなります。最近はカテーテルにより血栓を回収する方法も施行されるようになっています。ワイヤーなどを用いて血栓を破砕してそれを吸引する方法、大口径シース(10~12Frという内径が3~4mm程度ある太いシース)を血管に挿入し、シースに陰圧をかけて血栓を吸引する方法などがあります。また太いシースの中にフォガティ―カテーテルを挿入して、血栓をシースまで引きずり込んでくることも可能です。また、欧米では血栓回収のための専用デバイスも開発され使用可能ですが、日本では使用できません。CDTは閉塞した動脈に多孔式カテーテルを挿入し、そこから血栓溶解薬を投与します。血栓を直接除去するわけではないので血栓消失までに時間がかかります。したがって、救肢の時間的に余裕のある症例が対象となります。

治療に成功しても再灌流後の合併症として、筋腎代謝症候群(MNMS)やコンパートメント症候群を生じる可能性があります。MNMSは損傷した細胞組織からのミオグロビンやカリウムの逸脱により腎不全やアシドーシス、高カリウム血症をきたします。血液透析など集学的治療が必要となる可能性があります。またコンパートメント症候群は再灌流後の筋細胞に浮腫性変化を生じ、筋膜区画内の圧が急激に上昇し、神経や筋肉にダメージが生じる病態です。減張切開が必要となったり、最悪の場合肢切断が必要となる可能性があります。

図1:フォガティ―カテーテル

閉塞部にカテーテルを挿入しバルーンを拡張させて手前に引いてくることで血栓を引きずり出す。外科的に使用するだけでなく、シースに挿入して血栓を引きずり出してく方法もある。

図2: カテーテル的な血栓除去症例

A 左浅大腿動脈の血栓閉塞を認める

B 大口径シースを挿入して血栓を吸引

C 吸引された血栓

D 最終造影 浅大腿動脈が再灌流した

図3: 大口径シースによる血栓吸引

当院で施行しているシステムの模式図

大口径シースの中にもう一本血栓吸引用シースを入れて血栓吸引を繰り返す

静脈血栓塞栓症について(2020年06月)

日本医科大学千葉北総病院 循環器内科 松下誠人

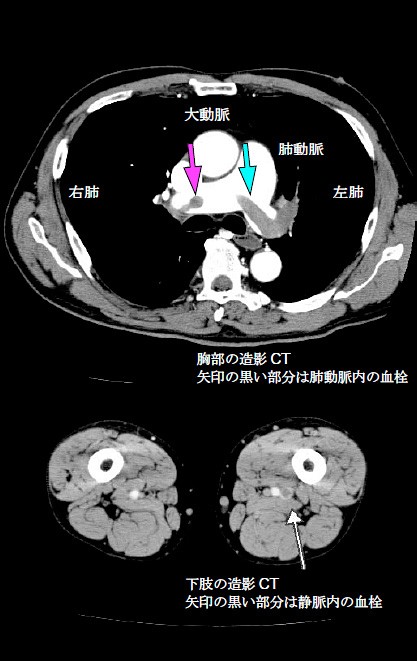

今月は少し冠動脈疾患の話から離れ、静脈血栓塞栓症(VTE; venous thromboembolism)についてお話させて頂こうと思います。VTEは深部静脈血栓症(DVT)と肺動脈血栓塞栓症(PTE)を合わせた総称です。何らかの原因で下肢静脈に血栓が出現し、それが肺動脈に詰まるとPTEとなるため、これらは一連の病態と考えられVTEと呼ばれるようになりました。VTEをきたす原因は様々ですが、下肢静脈血流の停滞(長時間のフライト;いわゆるエコノミークラス症候群、震災時などの車中泊、手術や外傷などによる長期臥床、骨盤内腫瘍などによる静脈の物理的圧排・・・・)、血液凝固能の亢進(悪性腫瘍、ステロイド・経口避妊薬・抗癌剤などの薬剤、重症感染症・・・・)、血管内皮障害(血管炎、外傷、骨折・・・・)が主な発生要因とされています。DVTの症状としては下肢の浮腫や疼痛、PTEの症状としては呼吸困難、さらに重症化すれば血圧低下、心肺停止をきたす危険もあります。特に先ほど示したようなバックグラウンドがあり、これらの症状を認めた際には、必ず鑑別に挙げる必要があります。確定診断は血液検査、造影CTや静脈エコーなどの画像検査により行います(図1)。治療は血栓量や発症部位、PTE合併の有無により異なってきますが、大原則は抗凝固療法となります。抗凝固療法は、従来から使用されているヘパリン、ワーファリンに加え、最近では直接経口抗凝固薬(DOAC;エドキサバン、リバロキサバン、アピキサバン)と言われる薬剤が使用できるようになりました。有効性・安全性ともに従来の経口治療薬であったワーファリンと比較し非劣性や優位性が示されており、VTE治療の中心として広く使用されるようになりました。また、循環動態の不安定なPTE症例に対しては血栓溶解療法(tPAやウロキナーゼ)といった血栓を強力に溶解することが可能な薬剤の投与が考慮されますが、出血性合併症が増加することや長期予後改善効果に関するエビデンスが乏しいことから、使用は血行動態の不安定な症例に限定されます。その他、カテーテル的手技を用いて肺動脈や下肢静脈に詰まった血栓を直接除去する方法もあります。

抗凝固療法が使用できない症例では、肺塞栓の進行を予防するために下大静脈フィルターを留置することもあります(図2)。下大静脈フィルターはかつて広く使用されてきましたが、特に抗凝固療法が可能な症例に使用しても予後改善効果が示されなかったこと、長期留置によりフィルター血栓、静脈損傷などの合併症が懸念されることから使用は限定的となっています。さらに留置した場合も必要がなくなったら早期に抜去することが推奨されています。

図1 VTEのCT画像

上段: 左右肺動脈に塞栓(矢印)を認める。

下段: 左大腿静脈に造影欠損(塞栓)(矢印)を認める。

図2 下大静脈フィルター

左: 右頸静脈からシースを挿入し、下大静脈にフィルターを留置。

右: 必要がなくなったらスネアをフィルター上部のフックにかけてフィルターを回収する。

冠血流予備量比(FFR)について(2020年05月)

日本医科大学千葉北総病院 循環器内科 松下誠人

今月は冠血流予備量比(FFR)についてお話させて頂きます。冠動脈のカテーテル治療(PCI)は急性心筋梗塞に対して施行した際には明らかな有効性が示されていますが、狭心症に対するカテーテル治療が果たして患者の予後を改善するかは、長らく明確なエビデンスがありませんでした。その問題を解決したのがFFRです。圧センサー付きのワイヤーを狭窄病変に通し、狭窄を通過させ、狭窄より末梢側の圧(Pd)と大動脈の圧(Pa)の比を計測します(図1)。最大冠拡張状態(冠動脈の末梢血管抵抗を排除した状態を薬剤を用いて作り出します)では冠動脈圧と冠血流は比例関係になり、冠動脈圧の比が冠血流量の比とみなすことができるようになります。狭窄がない血管ではPd=Paであり、FFRは1.0になります。しかし冠動脈狭窄が高度になれば狭窄前後の圧較差が生じることから、FFRの値が低下していきます。トレッドミル運動負荷心電図や負荷心筋血流シンチ、ドブタミン負荷エコーなどの非侵襲的虚血診断方法との対比からFFR 0.75が心筋に虚血をきたすボーダーラインであることが示されています。FFR0.75以下は虚血陽性、0.75~0.80はグレーゾーン、0.80以上は虚血陰性と診断することができます。

FFRの優れた点として、①診断カテーテル時にもPCI時にも容易に測定可能であること、②すべての患者のすべての血管において正常値は1.0、虚血の閾値は0.75であること、③グレーゾーンは0.75~0.80ときわめて狭い範囲であること、④血圧、心拍数、心筋収縮性に依存せず、再現性がきわめて高い指標であること、⑤一枝疾患、多枝疾患のいずれにおいても計測可能であること、⑥計測の成功率と再現性がきわめて高いこと、⑦患者の予後と解剖学的狭窄重症度以上に密接な関連をもつこと、などが挙げられます。とくに⑦に関してはいくつかのランドマーク的な研究がありますが、FAME試験ではFFR 0.80以上の虚血陰性の患者さんにPCIを施行しても予後を改善することがないことが示され、また、FAME2試験ではFFR 0.80以下の病変では至適薬物療法のみで治療するよりPCIのほうが予後改善効果があることが示されました。以上の研究から、FFRを基準に治療適応を決定することの妥当性が証明され、欧米および本国のガイドラインにおいても積極的なFFR施行が強く推奨されることとなりました。

図1 : FFRの測定画面

動脈圧と狭窄遠位部まで挿入したワイヤーの先端圧が表示される。アデノシンなどの薬剤を投与し、冠動脈末梢血管抵抗の影響を排除して圧の比を取る。

新型コロナウイルス(COVID-19)と心血管疾患について(2020年04月)

日本医科大学千葉北総病院 循環器内科 松下誠人

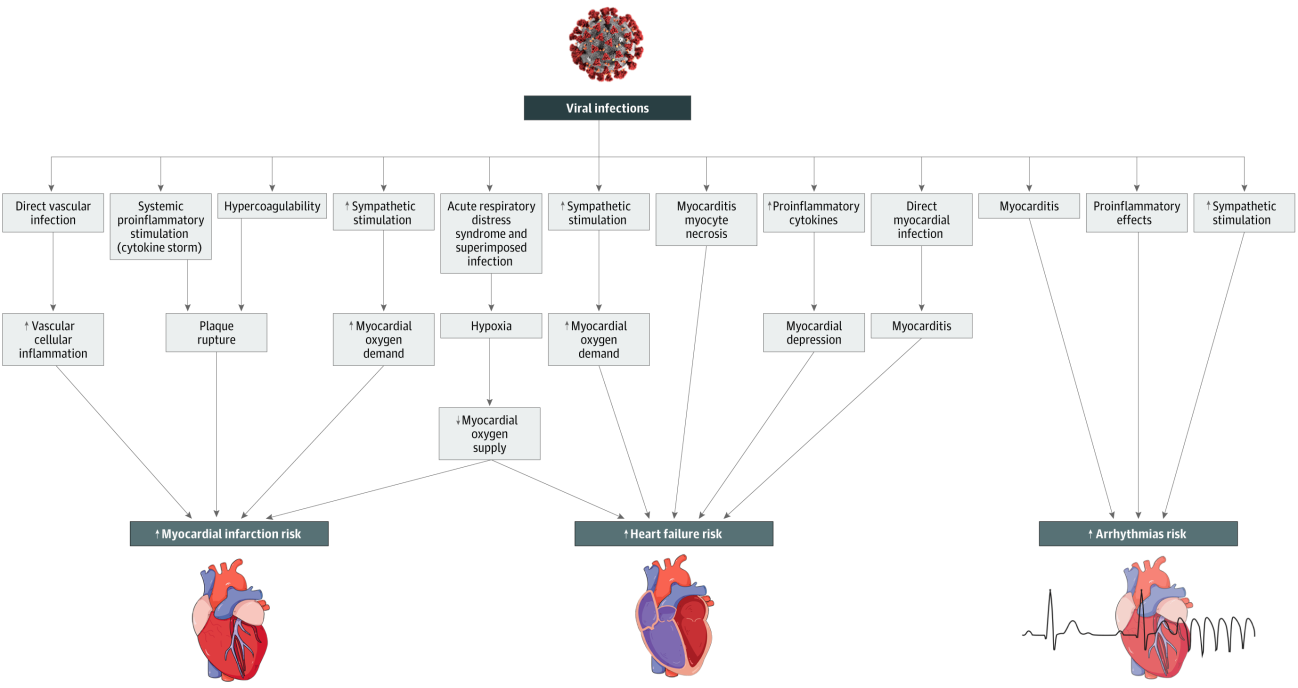

今月は、現在世界的に大きな問題となっている新型コロナウイルスと心臓疾患についてのお話をさせて頂こうと思います。現在日本でもオーバーシュートが懸念され、収束の徴候が見られない状況となっています。感染症の専門家ではありませんが、今回は循環器内科医として心疾患と新型コロナウイルスに関連するトピックをまとめてみました。感染拡大が始まって4か月近くが経ち、COVID-19に関するデータがいくつか発表されています。New England Journal of Medicine誌に掲載された中国からの報告では、ICU治療を要する重症患者が5.0%、人工呼吸器装着が必要な患者が2.3%、死亡率は1.4%と報告されています(Guan et al, NEJM)。国や地域により重症化率や死亡率にはバラツキはあり、死亡率1-2%との報告が多いようすが、イタリアでは7.2%とも言われています(Granziano et al, JAMA)。高齢者や持病がある人は重症化のリスクが高いとされており、NEJM掲載のデータによれば、冠動脈疾患を有する患者とそうでない患者では、重症化率は5.8% vs 1.8%、死亡・ICU入室・人工呼吸器装着の複合アウトカムをきたす率は9.0% vs 2.0%となっています。詳細な機序が明らかにされているわけではありませんが、心疾患、特に冠動脈疾患を有していると重症化率や死亡率が上昇することが示されました。そのほか高血圧、糖尿病、慢性肺疾患なども重症化のリスクファクターと言えそうです。また、COVID-19感染が、直接的もしくは間接的に心血管疾患(心不全、心筋炎、不整脈)の発症・増悪に関与している可能性も示唆されています(Sahil et al, JACC)(図1)。循環器疾患を有する患者さんや、高血圧患者さんの中には、ACE阻害薬やARBといった薬剤を服用している方が多くいます。降圧剤として、また心不全予後改善薬として広く使用されています。COVID-19はACE2受容体という細胞膜上のチャネルを介して細胞内に進入すると言われており、ACE阻害薬やARBを服用することでACE2受容体の発現が増強し、感染を悪化させる可能性が指摘されています。一方、これらの薬剤は炎症の主座となる肺に対して保護的に働く可能性も報告されており、ACE阻害薬、ARB服用の是非に関しては一定の見解はありません。現在のところ内服を中止することによる現病に対するネガティブな効果を考慮し、内服を継続することが推奨されています。

終息の兆候が見えず前代未聞の状況が続いていますが、今こそ世界が団結してウイルスを克服できることを信じましょう。

図1. コロナウイルス感染が心血管系に及ぼす影響

NIRS-IVUSについて(2020年03月)

日本医科大学千葉北総病院 循環器内科 松下誠人

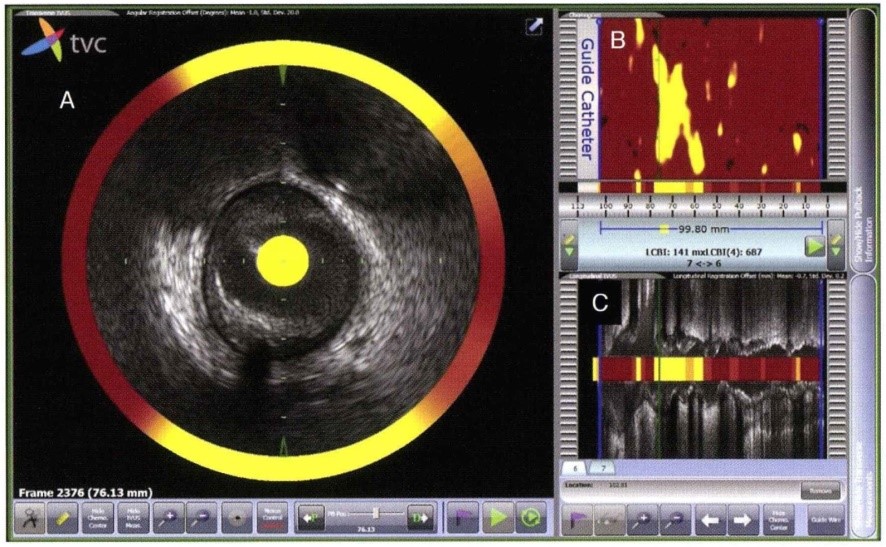

今月はNIRS-IVUS(Near infrared spectroscopy intravascular ultrasound)という血管内画像装置を取り上げさせていただきます。NIRS-IVUSは赤外線と超音波を用いた、新たな血管内イメージング装置です。NIRS-IVUSは通常の血管内超音波画像に加えて、冠動脈壁の脂質に富んだプラーク(Lipid-core plaque; LCP)を高精度で同定することができます。近赤外線スペクトロスコピー法(分光法)による画像診断技術であり、脂質成分が他の組織と異なる近赤外線の吸収パターンを呈することを応用してその存在を同定しています。カテーテル先端に近赤外線の反射鏡と40MHzの超音波プローブの両者が装着された構造になっています。

NIRSによる血管長軸方向の情報は、ケモグラムと呼ばれる血管の展開図に脂質の分布が表示されます(図2-B)。ケモグラムにおいて、脂質性プラークが検出される領域は黄色、脂質性プラークである可能性が低い領域は赤色、ガイドワイヤーなどにより判定不能な領域は黒色で示されます)。また,Cray-scale IVUSの長軸像と並走して示されるブロックケモグラムでは、脂質検出の可能性が4段階[(低い)赤-榿-薄燈-黄(高い)]に色分けして表示されます(図2-C)。血管短軸断面情報は、NIRSとIVUSの画像が同時に表示されます(図2-A)。ケモグラムの情報はGray-scale IVUS画像外縁の円周上に示され、さらにブロックケモグラムの情報がGray-scale IVUS画像中心に提示されます。

NIRS-IVUSは、脂質性プラークのサイズをLCBI(脂質コアプラーク負荷指数)という関心領域の全ピクセル数に対する黄色ピクセルの比により半定量的に評価することができます。ケモグラムには「LCBI」と「max LCBI(4)」が表示されます。「LCBI」は、任意に定められた関心領域全体(例:プルバック全長もしくは標的病変長)で計算されます。一方、「max LCBI(4)」は,関心領域内で4mmごとに計算されたLCBIの最大値を意味します。

NIRSで特定される脂質性プラークは、バルーン拡張やステント留置時の末梢塞栓をきたしやすいと言われています。末梢塞栓をきたすと多かれ少なかれ心筋ダメージを生じることになるため、NIRSを用いてそのリスクを最小限に抑えることは臨床的に重要なポイントと言えます。また、最近ではNIRSで検出された脂質性プラークが将来的な心血管イベントを予測できるか、ということが大きなトピックとなっており、現在世界規模の臨床研究が進行しています。将来的な心血管イベント、特に心筋梗塞発症を確実に予想しうる臨床指標はなく、NIRSがイベント予測に関して多くの情報を提供しうる可能性が期待されています。

図1 NIRS-IVUSシステム

従来のIVUSと同様A.モノレールタイプのNIRS-IVUSカテーテル、B.コントローラー、C.イメージングシステム本体から構成される。

図2 NIRS-IVUSの表示画面

A.gray-scale IVUSの短軸像とその周囲にNIRS画像が表示される

B.ケモグラム

C.Gray-scale IVUSの長軸像とケモグラム

AHA Scientific Session 2019 ②(2020年02月)

日本医科大学千葉北総病院 循環器内科 松下誠人

今月はAHA 2019で発表になった心不全に関する話題をお話しさせて頂きます。心不全に関する話題としては、SGLT-2阻害薬と言われる糖尿病薬が、心不全患者の長期予後を改善するという内容になります。SGLT-2阻害薬は、腎臓の尿細管での糖の再吸収を抑えることで、尿中への糖の排泄を増加させ、血糖を低下させます。すでに糖尿病を有する心不全患者に対しては心血管イベント、特に心不全再入院を減少させることが示されています。予後改善の機序は完全には証明されていませんが、糖が尿中に排泄される際、浸透圧の関係で水も一緒に排泄されるため、利尿効果による体液量減少が関与していると推測されています。ただ、これ以外の機序もあるのではないかと言われており、その全貌は明らかではありません。糖尿病を良くすれば心血管イベントは減りそうなものですが、実はこれまでの糖尿病薬で直接的な心血管イベント抑制効果を示すことができた薬剤はありませんでした。SGLT-2阻害薬が初めてイベント抑制効果を証明できたことで大きな注目を集めるようになり、糖尿病治療薬の中での選択優先順位も上がっています。今回の発表は、糖尿病患者だけではなく、非糖尿病患者に投与してもSGLT-2阻害薬は心血管イベントを抑制するという内容のものでした。

DAPA-HFという大規模ランダム化比較試験のサブ解析で、この試験は日本を含む世界の20ヶ国より、NYHAクラスがⅡ-Ⅳ、LVEFが≦40%の心不全患者を登録し、4,744人をSGLT-2阻害薬であるダパグリフロジン(10mg/日)群(2,373人)、又はプラセボ群(2,371人)に無作為に割り付けています。今回の発表は、糖尿病の有無別に主要評価項目である「心血管死/心不全による入院/心不全による緊急受診の割合」を、プラセボ群とSGLT-2阻害薬であるダパグリフロジン群で比較したものでした。

ダパグリフロジン群の主要評価項目のリスク低下効果は糖尿病患者(HR 0.75 [95%CI 0.63-0.90])、非糖尿病患者(HR 0.73 [95%CI 0.60-0.88])において一貫して認められるという結果でした。ダパグリフロジンの心血管死に対する効果(糖尿病患者HR 0.79 [95%CI 0.63-1.01]、非糖尿病患者HR 0.85 [95%CI 0.66-1.10])、心不全増悪に対する効果(HR 0.77 [95%CI 0.61-0.95]、HR 0.62 [95%CI 0.48-0.80])も糖尿病の有無にかかわらず類似した結果を示したというものでした。

このように糖尿病がなくても心不全の予後を改善しうることが示され、SGLT-2阻害薬は単なる糖尿病治療薬としてではなく、心不全治療薬として使用される可能性が広がったという意味でインパクトのあるデータであったと思います。

AHA Scientific Session 2019(2019年12月)

日本医科大学千葉北総病院 循環器内科 松下誠人

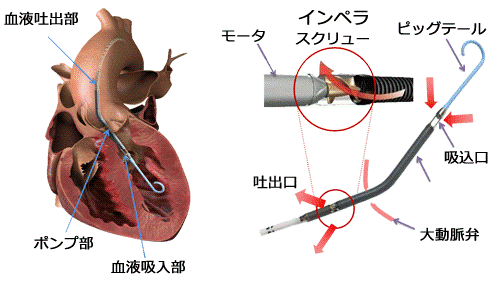

今月は、11月16日~18日にアメリカ フィラデルフィアで開催されたアメリカ心臓協会(AHA)主催のAHA Scientific session 2019に参加する機会を得たため、これについてお話させて頂きます。AHAはACC(アメリカ)、ESC(ヨーロッパ)と並び世界三大循環器学会の一つに数えられており、その中でもAHAは最も格式高く歴史ある学会とされています。世界100か国から2万人近い参加者が来ると言われる非常に大きな学会です。昨年はESCに参加しましたが、ESCと比較すると基礎研究領域の発表が多いこともAHAの特徴です。臨床研究領域においても、虚血性心疾患および心不全分野でいくつか興味深いデータの発表がありました。今回は虚血分野についてお話させて頂きます。Late Breaking Scienceのセッションで循環補助装置に関するデータが発表となりました。循環補助装置とは心臓の問題で体が必要とする循環が保てないときに、全身の血液循環を補助するための装置です。完全に心肺停止状態に陥った時は経皮的心肺補助装置(PCPSもしくはECMOと呼ばれます)が必要となります。これは動脈と静脈にそれぞれ大口径の送血管と脱血管を挿入し、静脈側から血液を脱血して人工肺で血液の酸素化を行い、遠心ポンプで動脈側に戻します(図1)。これは心臓機能をほぼ完全に肩代わりすることはできますが、出血性の合併症が多いこと、回路が血栓などで閉塞することがあること、また血液循環の経路が非生理的になること(足に入れた送血管から逆行性に血液が全身に流れていく)で心臓にとっての負荷は増してしまうこと、などが問題になります。そのほかに、従来より使用されてきた補助装置として、大動脈バルーンパンピング(IABP)というものがあります(図2)。IABPは下行大動脈に鼠径部の動脈からバルーンカテーテル(大動脈径に近い大きさの大きなバルーン)を入れて、心拍動に合わせてバルーンを膨らませたり縮ませたりする装置です。これにより、心臓の負荷が取れ、さらには冠動脈への血流が増加すると言われており、生命維持に必要な拍出量の20%程度が補助できるとされています。

ここ数年、Impellaという新しい心補助装置が使用可能となりました(図3)。これは大腿動脈から、血流を吸い上げるためのポンプ付きカテーテルを左心室に挿入し、左心室の血液を大動脈に吸い上げて全身に血液を循環させる装置になります。日本でも2016年に薬事承認され、既に600人以上の患者さんに使用されています。Impellaはいくつかのバリエーションがあり、それぞれ循環可能な血流量が違います。大腿動脈を穿刺して挿入できるのはImpella 2.5およびCPであり、それぞれ2.5L/min、3.5L/minの血流を賄うことができます。IABPよりも強力な循環補助ができることから、ショックを伴う心筋梗塞の循環補助として期待されています。

今回の報告では、複数の心筋梗塞症例のレジストリーをメタ解析し、患者背景をマッチングさせたImpella使用群とIABP使用群を比較し、院内死亡および出血性合併症について検討を行っています。院内死亡に関してはImpella群で45%、IABP群で34.1%とImpella群で有意に高い結果でした。 また出血性合併症の発生率は、Impella群で31.1%、IABP群で16.0%と、やはりImpella群で有意に高いことが示されました。Impellaの有効性に関してはさらなる検討が必要と思われます。また、Impellaが有効なのはどのような症例なのかを検討し、適応基準を定めていくことが必要かもしれません。

次回は心不全分野のトピックについてお話しさせて頂く予定です。

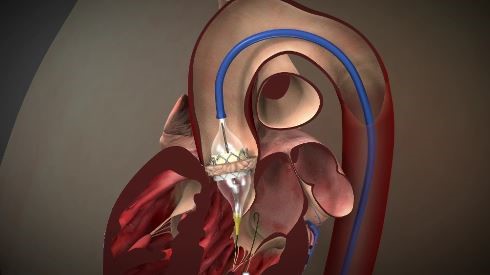

図1. ECMO (V-A)

静脈から脱血し、人工肺・遠心ポンプを介して動脈に送血する。

図2. IABP

左室の収縮に合わせて下行大動脈でバルーンを拡張・収縮させることで、心補助を行うことができる。

図3. Impella

左室内の血液をインペラスクリューで吸い上げて上行大動脈に吐出する。

図4. 学会会場

ペンシルバニアコンベンションセンターと周辺の街並み

血管内視鏡について(2019年11月)

日本医科大学千葉北総病院 循環器内科 松下誠人

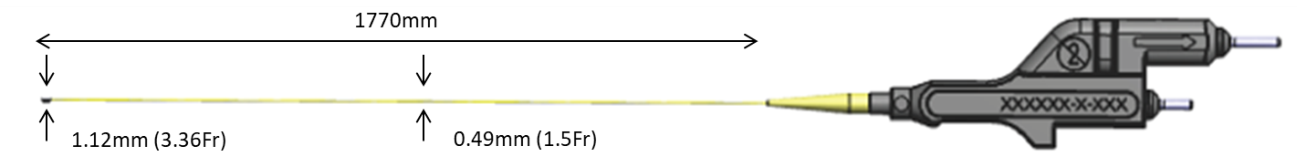

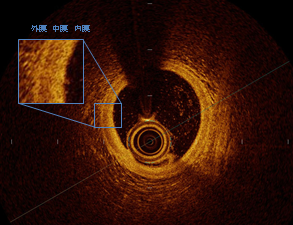

今月は先月に引き続き、血管内イメージングの一つである血管内視鏡についてお話しさせて頂きます。内視鏡というとほとんどの方は消化管の内視鏡を思い浮かべると思いますが、実は血管内を観察するための内視鏡といものが存在します。図1で示した通り、冠動脈内に挿入するため細径構造になっていて、先端にカメラが装着されています。血管内視鏡は1970年代後半から開発が進み、1980年代から臨床応用されるようになりました。冠動脈内を直接観察可能できる唯一のデバイスであり、血管内プラークの性状や、ステント留置後の血管の状態(内皮細胞の被覆状況)を観察することが可能です。実は先週お話ししたIVUSやOCTよりもその歴史は古く、急性冠症候群の多くがプラーク破綻と血栓形成によって発生することは、血管内視鏡を用いた研究により解明されました。現在は血管表面だけでなく深部の情報も得られ、さらには定量的評価(血管径や内腔の計測、病変長の計測など)ができるIVUSやOCTに血管内イメージングの主役を譲っていますが、冠動脈プラークやステント留置後の評価デバイスとして少数ながら使用されています。

図2に示した通り、観察血管にワイヤーを通し、ガイディングカテーテル、ガイディングエクステンション(細く柔らかいガイディングカテーテルで、冠動脈の奥の方まで挿入が可能)を挿入し、その中に血管内視鏡カテーテルを入れていきます。ガイディングエクステンションの先端にカメラの先端を持っていき、ガイディングエクステンションから血液排除用の溶液(無色透明な低分子デキストランや造影剤)をフラッシュします。これをしないと冠動脈を流れる血液のために画面は真っ赤で観察ができません。血液が排除されたら、その間にカメラを前後させ血管内の観察を行います。

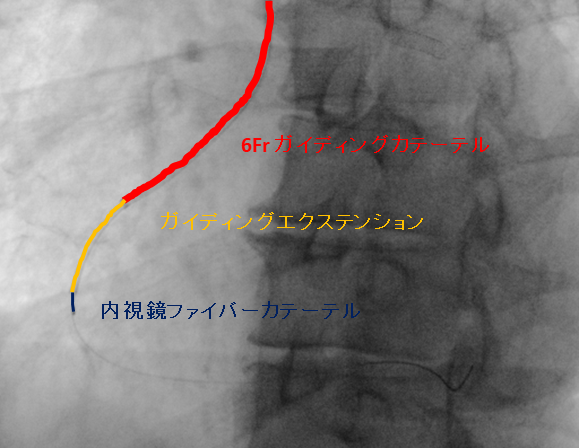

図3に血管内を観察した際の画像をお示しします。上段は血管プラークの性状を示しており、Grade 0が正常内皮、Grade 3になるにつれて黄色度が強くなっています。黄色度が強いほど破綻をきたしやすい不安定プラークであるとされています。

下段はステント留置後の内皮化の程度を示しており、Grade 0はステント留置直後のステントがむき出しの状態、Grade 3になるにつれて、ステント表面が内皮細胞で覆われ、ステントストラッドが確認しづらくなってきています。ステントが内皮化されるとステント血栓症のリスクは低下しますが、Grade 0のような状態が持続すると、ステントに血栓が付着し、血栓症が発症すると言われています。最近のステント(薬剤溶出性ステント)は、数か月以内に内皮化され、かつ内皮が厚くなりすぎないよう免疫抑制剤やポリマーが工夫されています。

IVUSやOCTに比較すると使用場面や得られる情報が限られますが、上で示したような情報は血管内視鏡のみが提供できる貴重な情報です。

図1. 血管内視鏡の構造

図2 血管内視鏡の手技

図3 内視鏡所見

上段はプラーク性状を示しており、Grade 0が正常内皮、Grade 3になるにつれて黄色度が強くなっていく。黄色度が強いほど破綻をきたしやすい不安定プラークであるとされている。

下段はステント留置後の内皮化の程度を示しており、Grade 0はステント留置直後のステントがむき出しの状態、Grade 3になるにつれて、ステント表面が内皮細胞で覆われ、ステントストラッドが確認しづらくなってきている。

血管内イメージングについて(2019年10月)

日本医科大学千葉北総病院 循環器内科 松下誠人

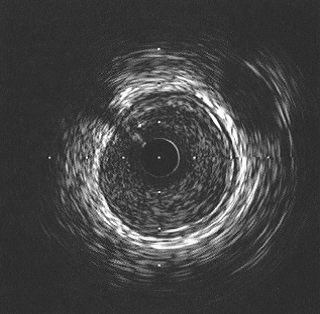

今月は冠動脈の血管内イメージングについてお話しさせて頂きます。現在の冠動脈カテーテル治療の発展を語るうえで欠かせないのは、血管内超音波(IVUS)、光干渉断層装置(OCT)、血管内視鏡といった血管内イメージング装置です。それまでは透視装置に映る造影所見だけを頼りに診断・治療を行っていましたが、血管内イメージングの登場により、冠動脈疾患の診断・治療は劇的に進歩しました。また、急性心筋梗塞をはじめとした冠動脈疾患の病態解明にも大きな役割を果たしています。まずはIVUSについてです。撮像原理は一般のエコー検査法と同様に、超音波パルス波を発信し、組織の各部分で一部反射し、残りがさらに深部に透過し、また次の反射点で反射と深達を繰り返し、最終的に各部分からの反射が連なって返ってきた信号を画像化するという原理に基づいています。原則的には輝度の高いところは線維組織であり、また低いところは脂肪組織と判断されます。石灰化は後方減衰を伴う高輝度構造として描出されます。(図1)

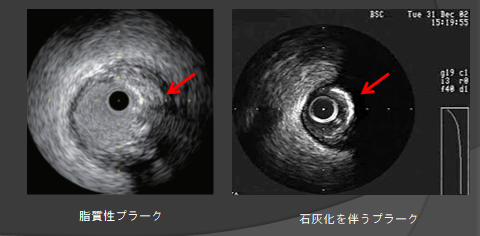

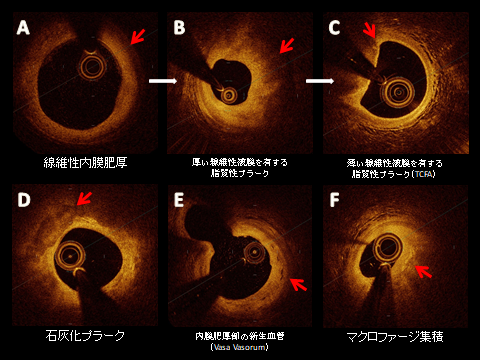

OCTは近赤外線をイメージングカテーテル先端から発し、血管壁内の各部分で反射した光情報をもとに画像を構築します。IVUSと類似の画像が得られますが、IVUSの空間分解能が約100~150μmであるのに対し、OCTは約10~15μmと、10倍もの解像度を有しています。またIVUSをはじめとした従来の画像診断装置では評価が困難であったプラークや血栓の正確な組織診断に加え、線維性被膜厚の計測や新生血管の有無といった高い解像度を必要とする項目を評価可能としました。(図2)

これら血管内イメージングを用いたさまざまな研究により、急性心筋梗塞の発症機序(多くが不安定プラークの破綻)が解明され、どのようなプラークが心筋梗塞を引き起こす不安定プラークとなりうるのかといった病態も明らかになりました。図2中段に示したTCFA(脂質コアを薄い線維性被膜が覆うプラーク)はプラーク破綻をきたしやすく、急性心筋梗塞の原因となりうる構造であることが分かっています。また、図2下段には急性心筋梗塞をきたした際に観察されるプラーク破綻の画像を示しました。線維性被膜が破れて脂質コアが流出し、そこに血栓が付着することで冠動脈の急速な閉塞が生じます。

また実臨床においては、血管内イメージングで得られる血管径、病変長などをもとに、より正確なバルーンやステントサイズの決定が可能となっています。また、病変性状を把握することで、高度石灰化があればロータブレータを使用する、末梢塞栓をきたしそうな脂質性プラークであれば末梢保護を行う、などの対応をとることができるアドバンテージがあります。これまで日本では血管内イメージング使用が保険で認められており、冠動脈カテーテル治療(PCI)における使用率は80%程度とされていますが、欧米では20-30%程度と日本と比較するとかなり低いと言われてきました。これは長らく、IVUSガイドPCIと通常のPCIで長期予後の違いを証明できた研究が存在しなかったためですが、ここ数年IVUSガイドPCIのほうが、施行後の総死亡や心血管イベントが減少することを示すデータも発表され、血管内イメージングはPCIに不可欠なデバイスとなっています。

図1. IVUS

正常血管構造(上段)と各種プラーク形態(下段)

図2. OCT

正常血管構造(上段)と各種プラーク形態(中段)、急性冠症候群のOCT所見(下段)

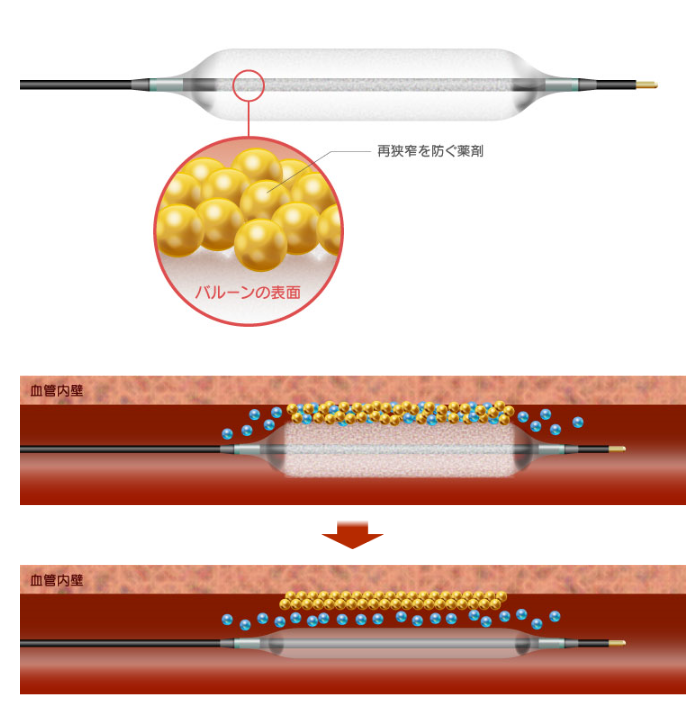

薬剤溶出性バルーン(DCB)について(2019年08月)

日本医科大学千葉北総病院 循環器内科 松下誠人

今回はここ数年、冠動脈治療、および下肢動脈治療で用いられるようになった、薬剤溶出性バルーン(drug coated balloon; DCB)についてお話させて頂きます。以前お話しさせて頂いた通り、現在冠動脈治療のゴールデンスタンダードは薬剤溶出性ステントです。ただし、病変の血管径が小さい(ステントは現時点で使用可能な最小のものは2.25mm)、ステント内再狭窄・再閉塞である、などの理由により薬剤溶出性ステント(DES)の留置が困難、もしくは躊躇われるケースも多々あります。そのようなときに活躍するのがDCBになります。現在日本で使用できる冠動脈用DCBはSeQuent Please(B.Braun Melsungen AG)1種類となります。このDCBは血管内皮細胞の増殖抑制のため、バルーンにパクリタキセルが塗布され、バルーンを病変部に圧着させることでパクリタキセルが確実に血管壁に浸透し血管平滑筋細胞に作用し、新生内膜増殖を抑制するという機序を持ちます。DCBの最もよい適応となるのはステント内再狭窄です。これまで複数の研究で、金属ステントの再狭窄に対して、通常のバルーンによる拡張よりも再狭窄率が低下することが示されています。TVF(標的血管が原因となる心臓死、心筋梗塞、再血行再建)が通常のバルーン拡張では30%程度に対して、DCBでは9%程度になるとされています。また金属ステントの中にもう1本新たな薬剤溶出性ステントを留置する手法(stent in stent)と比較しても、同等の長期成績が保てることが確認されています。ステントを重ねることで獲得できるステント内腔が小さくなってしまうことや再々狭窄時の対応のことを考えると、ステントを重ねるよりもDCBの方がメリットが大きいと考えられており、ステント再狭窄にはDCBが第一選択とされるようになりました。また、薬剤溶出性ステントの再狭窄に関しても、通常のバルーン拡張と比較してDCBの良好な長期成績が確認されています。

さらに、最近は3mm未満の小血管の新規病変に対してもDCBの保険適応が認められるようになりました。小血管に対してはステント留置を行っても血管内腔が十分確保できないことがあり、これが小血管に対するDESの長期成績があまり良くない理由とされています。これまでの研究でも小血管、とくに2.5mm以下の血管に対しては、少なくともDESとDCBは同等の長期開存率を得られることが示されており、小血管の治療選択肢として使用されるようになっています。体内に異物を残さないことや抗血小板薬の使用期間を短くできるなどのメリットもあると考えられています。ただしDCBで治療を完遂するには、DCB使用前に通常のバルーンでしっかり前拡張を行い、大きな血管解離をきたさずに且つしっかりと内腔を確保することが必要です。使用するバルーンの大きさや拡張圧などに工夫を要します。さらに現在日本で使用されているSeQuent Pleaseにおいては、最新のDESと比較してデリバリー性能が低いことも難点です。血管の屈曲や石灰化が強いと、病変部までたどり着けないことがあります。DCBはいったん血管内に入ればパクリタキセルが徐々に溶け出してしまうため、短時間で病変部に到達し、拡張を行う必要があります。デリバリー困難で拡張までに時間がかかれば、DCBの効果が得られない可能性があります。デリバリー性能が上がればよりユーザーフレンドリーなデバイスになると思われます。

図1 : 薬剤溶出性バルーンの構造

バルーンにパクリタキセル(黄色)と、溶出をコントロールする放出基盤としてイオプロミド(青)が塗布されている。

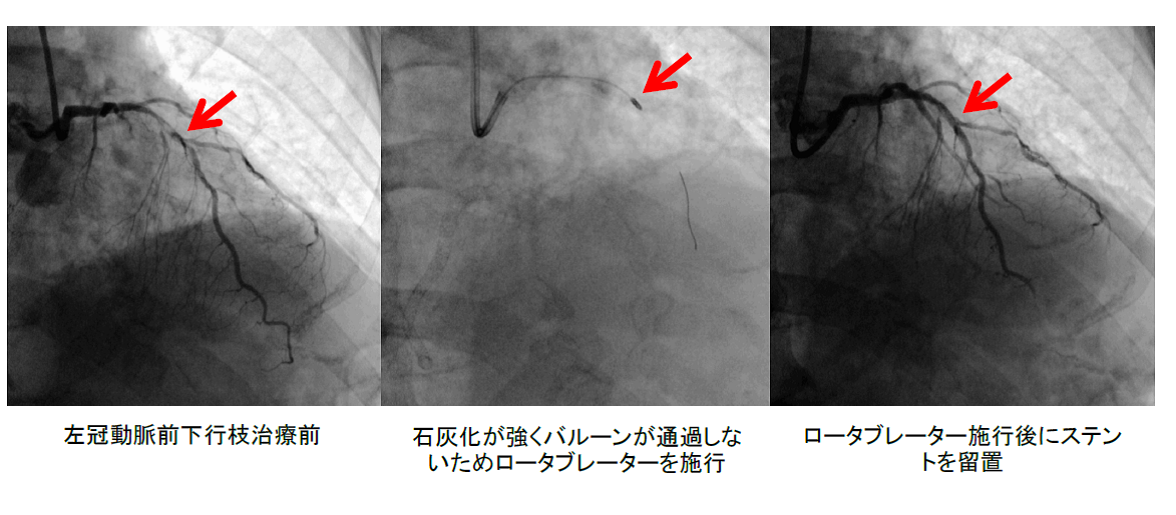

ロータブレーター治療について(2019年07月)

日本医科大学千葉北総病院 循環器内科 松下誠人

今回は高度石灰化を伴う冠動脈の治療に用いるロータブレーターについてお話させていただきます。現在の冠動脈カテーテル治療の基本は、狭窄部位のバルーン拡張およびステント留置です。しかし、症例によっては病変部に高度の石灰化があり、バルーンが拡張不十分になったり、さらにはバルーンが病変部を通過しないことがあります。そのようなときに使用されるのがロータブレーターです。ローターブレータ―はアメリカ ワシントン大学のDavid C. Auth先生により1980年代初頭に考案され、1988年に初めて人の冠動脈治療に用いられました。その後10年ほどで手技の有効性・安全性が示されて実用化に至り、1997年より日本でも使用可能となりました。

ローターブレータ―は先端部にバーと呼ばれるニッケルコートされたチップが装着されており、先端半分に20~30μmのダイアモンドが2000個ちりばめられています。このバーを14~22万回転/分で圧縮窒素を用いて高速回転させることで固い組織を削ることができます。なお、弾性のある組織はバーで圧排されても切削表面から離れるために削れず、弾性のない組織はこの退避ができないために切削されます。これをdifferential cuttingと言い、硬い組織だけを選択的にかつ安全に切削できるようになっています。また、バーによって削れた切削片は5~10μm以下になると言われており、これは赤血球(約7μm)と同等かそれより小さい径ということになります。したがって通常は冠動脈末梢の毛細血管床をくぐり抜け、肝・肺・脾臓で吸収されるため、切削物で冠動脈末梢に塞栓をきたすことはないとされています。

ロータブレーターは高度石灰化病変に対して非常に重要な治療選択肢となっており、上記のような原理で比較的安全に切削ができるようデザインされています。しかし、やはり病変へのバーの当たり方(角度)やバーのサイズが不適切だったりすると血管穿孔をきたしたり末梢塞栓で血流が途絶えたりする危険性を孕んでいます。また、病変にバーがスタックして抜けなくなるということも稀ながらあります。そのような合併症が生じたときには致死的な状況になる可能性がありますので、ロータブレーター施行時には細心の注意が必要です。

図1 ロータブレーター

ミクロダイアモンドが埋め込まれた先端部Burrが高速回転することにより、固い組織を削って病変の拡張、ステント留置を容易にする。

図2 ロータブレーター施行症例

左前下行枝にカテーテル治療を施行したが、石灰化が強く病変部をバルーンが通過しないため、ロータブレーターを施行した。ロータブレーター後にバルーン拡張を行い、薬剤溶出性ステントを留置し、良好な拡張を得た。

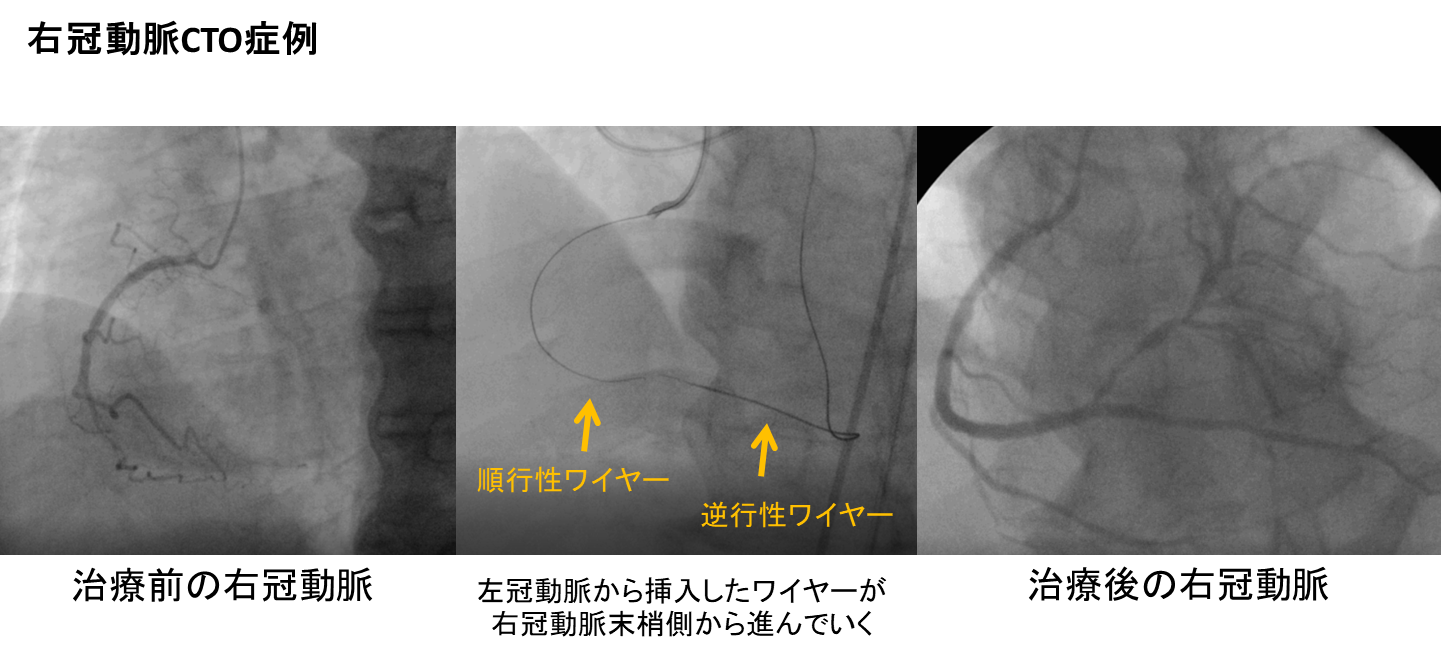

冠動脈慢性完全閉塞(CTO)治療について(2019年06月)

日本医科大学千葉北総病院 循環器内科 松下誠人

今回は冠動脈の慢性完全閉塞(chronic total occlusion; CTO)のカテーテル治療(PCI)についてお話しします。CTOとは少なくとも3か月以上にわたる冠動脈の完全閉塞病変と定義され、治療難易度が高く、手技成功のためのさまざまな手法が発達しています。CTO病変は冠動脈造影では造影欠損となるため、閉塞部の血管走行を視認することができません。つまりガイドワイヤーを通していくうえで、血管走行の分からない部分を掘り進めていく必要があります。病変長が長い、屈曲がありそうなど、治療難易度が特に高そうな場合はあらかじめ冠動脈CTを施行するなどして血管走行のイメージをつけておきます。そのうえで閉塞の遠位端を目指して先端荷重の大きい(つまり先端の硬い)CTO用ワイヤーを進めていきます。これで閉塞部を貫通できれば良いのですが、途中でワイヤーが偽腔(内膜と外膜の間にできたスペース)に入り込んで末梢の真腔に通過してくれないことが少なからず生じます。このような状況に対処する方法はいくつかありますが、その代表的なものが逆行性アプローチというものになります。もちろん病変それぞれ程度に違いはあるものの、CTOは多くの場合他の血管(とくに逆側の冠動脈)から側副血行路が発達しています。例えば右の冠動脈に閉塞があれば、左冠動脈から側副血行路が発達し右冠動脈閉塞部の遠位側を栄養しています。この側副血行路を介してワイヤーを挿入し、閉塞部の遠位側からワイヤーを通していこうとするのが逆行性アプローチということになります。順行性と逆行性の双方向からワイヤーを進めていくことにより、それぞれのワイヤーの目指すべき方向がはっきりすること、遠位端からのアプローチのほうが閉塞断端が柔らかくワイヤー通過が比較的容易であること、などの理由により、治療成功率が上がります。また、このような手技を施行しても、どちらのワイヤーも偽腔に進入してしまうことがあります。このようなときは順行性のワイヤーにバルーンを入れて、閉塞部で拡張します。すると偽腔のスペースが広がり、そこに向かって逆行性のワイヤーを操作することで、逆行性ワイヤーがバルーンで拡張したスペースに入り、順行性のワイヤーと同一のスペースへ導くことが可能となります。このようなCTO治療手技に関しては日本から発信、アップデートされているものが多く、世界で活躍されているスペシャリストの日本人医師が多くいらっしゃいます。手技とデバイス(ガイドワイヤー、マイクロカテーテル、バルーンなど)の発達により、CTO治療の成功率は格段に上昇しているものの、術者の技量が治療の成功・不成功に大きく影響する領域であることは間違いありません。

下肢動脈カテーテル治療の発展と現在の課題(2019年05月)

日本医科大学千葉北総病院 循環器内科 松下誠人

今回は下肢動脈カテーテル治療の最近のトピックスや今後の課題についてお話させていただきます。Dotterが下肢動脈に対するカテーテル治療を発案して以降、血管内治療は大きな発展を遂げていきます。冠動脈と同じくバルーンによる拡張術に始まり、現在はステント留置が治療の主流となっていますが、最も中枢側の腸骨動脈、その先の大腿・膝窩動脈、さらに末梢の膝下動脈と各部位によりその治療法に違いがあります。まずは一番中枢側の腸骨動脈領域(腹腔内で腹部大動脈から分岐する血管)ですが、こちらに関してはナイチノール性の金属ステント留置術が確立されており、1年後の開存率が90%以上、5年後の開存率が80%以上と良好な長期成績が示されています。

腸骨動脈から続く鼠経部から膝関節に至る大腿膝窩動脈領域に関しても、やはり金属ステント留置がカテーテル治療のメインとなりますが、腸骨動脈と比較してその長期開存率は十分とは言えません。これは大腿膝窩動脈が大腿の筋肉内を走行していることで、周囲からの圧迫、ねじれ、伸展などのストレスを受けやすいことが主な原因ではないかとされています。大腿膝窩動脈領域のステント留置は1年後の開存率が80%、6年後の開存率が60%強と言われていますが、病変長や血管性状によって開存率には大きな違いが認められます。病変長が長く、ステント留置長が長い場合には長期開存率は低くなります。この開存率を改善させるため、様々なデバイスが開発されてきました。

一つは冠動脈と同様薬剤溶出性ステント(DES)です。ナイチノールステントにパクリタキセルを塗布したDES(Zilver PTX® COOK Medical)が開発され、金属ステントとの比較試験が行われました。データ上は金属ステントよりも良好な長期開存率が示されましたが、比較対象とした金属ステントが1種類のみであったことなど研究自体の問題点も指摘されています。また長期に及ぶ抗血小板薬投与が必要となることや、抗血小板薬中止による血栓症などのリスクもあり、冠動脈領域ほどのDESの優位性は確立されていないのが現状です。最近は新たなDES(Eluvia® Boston Scientific)も発売され、Zilver PTX以上の有効性と安全性が期待されています。

さらに薬剤溶出性バルーン(DCB)も登場しており、比較的シンプルで短区間の病変に対してはDCBでステントに匹敵する良好な長期成績が期待できると言われています。血管内に異物を残さないという利点もあり、今後大腿膝窩動脈領域の重要な治療選択肢となっていきそうな情勢でした。ところが2018年末にパクリタキセル塗布バルーンもしくはステントを使用した症例において、通常の金属ステントやバルーンでの治療症例よりも5年での死亡率が上昇するという衝撃的な報告がなされました。これを受け、パクリタキセル関連デバイスの使用に少し歯止めがかかっているのが現状と言えます。今後のさらなる研究、報告が待たれるところです。

さらに20㎝以上の長区間に関しては金属ステントよりもステントグラフト(Viabahn® Gore Medical)(ナイチノールステントの内側にePTFEによる被膜が装着されている)の長期開存率が良好であることが示され、使用が少しずつ拡大していますが、挿入後の血栓性急性閉塞のリスクなどに懸念があると言われています。

最後に膝下動脈ですが、こちらに関しては様々なトライアルがなされているものの、いまだ長期開存を担保できる有効な手法が確立されていないのが現状です。ステント留置も長期成績は不良で、現状バルーン拡張のみが適応となっています。しかしバルーン拡張を行っても再狭窄、再閉塞率が数か月で70%近いと言われており、一般的には積極的な治療適応とはなりえません。ただし下肢に潰瘍が出現しているような重症下肢虚血と言われる状況においては創傷治癒、救肢を目的としカテーテル治療を行うこともあります。

以上のように、下肢動脈インターベンションは、特に大腿動脈以下の治療に関してまだまだ改善の余地が残されているのが現状です。次回以降は冠動脈や下肢動脈カテーテル治療に関する手技的なトピックスをお話ししていきたいと思います。

図1: 代表的な下肢動脈ステント

下肢動脈ステントは自己拡張型ステントと呼ばれ、外筒を引くと自動的にステントが拡張するタイプのものが多い。

図2: ステントグラフト(Viabahn® Gore Medical)

ステントの内側にePTFE膜が装着されている。

下肢動脈カテーテル治療の歴史(2019年04月)

日本医科大学千葉北総病院 循環器内科 松下誠人

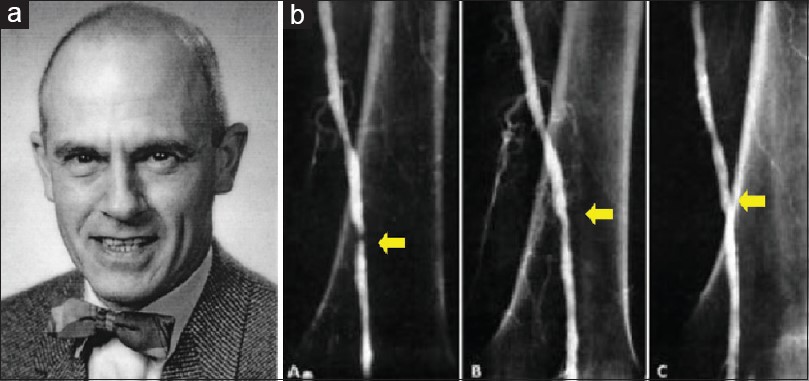

冠動脈と同じく、末梢動脈とくに下肢動脈の動脈硬化性疾患が増加しています。下肢の動脈が狭窄や閉塞をきたすと、歩行時に足に痛みや倦怠感が出現するようになり、さらにひどくなると安静時にも疼痛が出現し、さらにはびらんや潰瘍が出現するようになります。このような状態は重症下肢虚血と言われ、放置すれば30%は死亡、25%は下肢切断に至ると言われています。また、下肢切断した患者さんは寝たきりになることも多く、全身の機能が低下するためその生命予後は不良と言われています。そのような患者の救命・救肢のためにカテーテル治療が発展してきました。下肢動脈カテーテル治療の歴史は1964年にまで遡ります。アメリカオレゴン州の大学病院で放射線科医として働いていたCharles Dotterが、下肢動脈(浅大腿動脈)の高度狭窄により足に潰瘍をきたし切断手術を迫られていた82歳女性に対し、カテーテル治療を試みたことが下肢動脈カテーテル治療の始まりと言われています。この患者は下肢切断手術を拒否したため、彼は以前から研究、開発をしていたカテーテルやガイドワイヤーを用いて彼女の動脈を治療することを決めます。病変部にガイドワイヤーを通し、先端が細く加工された外径2.5mmのカテーテルをワイヤーに乗せて病変に通過させました。さらに外径3.5mmのカテーテルに交換して病変を通過させることで、段階的に病変部の内腔を広げたのです。この治療により患者の下肢潰瘍は改善し、自力歩行が可能となったとのことです。

この挑戦に対し、アメリカ国内では大きな反発が起こります。その手法が奇抜で、血管の再狭窄や炎症などの問題もあること、さらにはほかの術者がやっても成功率が低いことなどから、治療として受け入れられることはありませんでした。彼はクレイジー・チャーリーというニックネームまでつけられてしまいます。しかし、ヨーロッパにおいては彼のアイデアが受け入れられ、学会などで積極的に発表を行いました。1977年に冠動脈にバルーン拡張術を施行したドイツ人のGruentzigもDotterの手技を学び、彼の影響を強く受けていたと言われています。彼はステントの原型ともいえるコイルスプリングというものも開発し、血管内治療の礎を築きました。Dotterの始めたカテーテル治療はその後大きく発展し、現在は下肢動脈疾患に対する重要な治療選択肢として確立されています。ただし、冠動脈に対する薬剤溶出性ステントほどの良好な成績を収めるには至っておらず、今後さらなる発展が期待される分野と言えます。次回は下肢動脈疾患の現状や課題についてお話しさせていただきます。

図1 . Dotterが施行した初の下肢動脈カテーテル治療症例

図1 . Dotterが施行した初の下肢動脈カテーテル治療症例浅大腿動脈の狭窄部にカテーテルを通し、狭窄を解除した。

Aが術前、Bが術直後、Cが術後3週間の造影所見である。

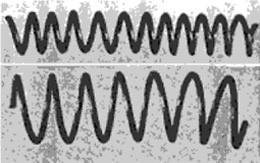

図2. 当初のカテーテル手技

病変部にガイドワイヤーを通して、2.5mmのカテーテル、さらには3.2mmのカテーテルを段階的にかぶせて病変を拡張した。

図3. Dotterが開発したスプリングコイル

現在冠動脈、末梢動脈で頻用されているステントの原型と言われている。

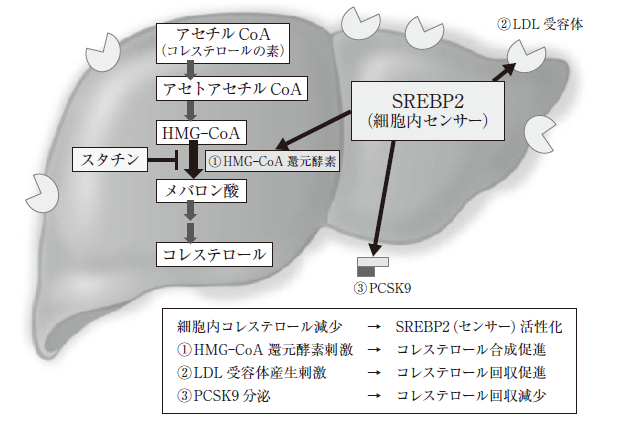

心血管イベントを抑制するための脂質治療(2019年03月)

日本医科大学千葉北総病院 循環器内科 松下誠人

今回は下肢動脈カテーテル治療についてお話する予定でしたが、先日研究会で脂質代謝に関して勉強する機会がありましたので、今回は心血管イベント抑制のための脂質異常治療をテーマにしてみたいと思います。動脈硬化のリスクファクターは、高血圧、糖尿病、脂質異常症、喫煙が代表的なものとして挙げられ広く周知されています。虚血性心疾患を未然に防いだり再発を予防したりするためには、カテーテルデバイスや技術の進歩だけではなく、これらリスクファクターをいかにコントロールするかが大事になります。最近は特に糖尿病と脂質異常症に対する新薬が発売されトピックとなっています。脂質異常症に関しては、特に悪玉コレステロール(LDLコレステロール)が動脈硬化進行に強く関与していることが分かっており、これを抑制するための薬剤が開発されています。LDLコレステロールを下げるにはスタチン系薬剤と言われるHMG-CoA還元酵素阻害薬が第一選択薬として使用されています。肝細胞内でのLDLコレステロール合成を抑制する働きを持つ薬剤です。最近複数の研究のメタ解析で、LDLコレステロールは下げれば下げるほど心血管イベントの発症が抑制されることが分かってきています(“the lower, the better”と言われています)。これを受けて、LDLコレステロールの管理目標値も厳格化され、LDLコレステロールの一般的な正常値は140mg/dl以下となっていますが、冠動脈疾患の既往がある患者さんはより低い100mg/dl、さらには急性心筋梗塞発症例や糖尿病などほかのリスクファクターのある患者さんは70mg/dl以下を目指すよう、ガイドラインも改訂されています。しかし、スタチン系薬剤をはじめとした既存の薬剤のみではこの目標値を達成するのが困難な患者さんも多く存在します。そこで最近PCSK9阻害薬という新たな薬剤が開発され話題となっています。肝細胞はLDLを回収するためにLDL受容体というものを有しています。この薬剤はLDL受容体を分解するPCSK9という酵素を阻害することでLDL受容体の発現を維持し、血液中のLDLを肝細胞内に多く取り込ませることで血中LDLコレステロール濃度を下げる働きがあります。この薬剤をスタチン系薬剤と併用することで、60%程度のLDL低減効果が期待できます。つまりLDLが100mg/dlくらいだった患者さんが、40mg/dlくらいまで下がることになります。2017年、2018年にPCSK9阻害薬を用いた大規模臨床試験が発表され、PCSK9阻害薬を使用してLDLを強力に下げることで、心血管イベントが有意に減少することが示されました。これを受けて日本でも、LDLコントロールが不十分な患者さんに徐々に使用されるようになってきています。ただし、この薬の問題点は薬価が非常に高い点です。もちろん保険診療での使用が可能ですが、それでも患者さんの負担額(3割負担として)は月額14000円ほどになります。医療経済的には現在の薬価では治療効果によるメリットよりも医療費上昇によるデメリットの方が大きいと言われています。したがって安易に広く使用すべきものではなく、ハイリスクで必要性が高いと判断される患者さんを選定して投与していくことが重要と思われます。当たり前のことではありますが、薬物治療にしろカテーテルや手術などの侵襲的治療にしろ、治療の有効性だけではなく、費用対効果という観点も非常に重要なファクターと考えます。

図1:LDLコレステロール合成経路

図1:LDLコレステロール合成経路スタチンでLDL合成を抑制すると、SREBP2が活性化し、LDL受容体を増やしてコレステロール回収が促進する.同時にSREBP2はPCSK9によるLDL受容体の分解に関与し、LDL回収が過度にならないようなシステムを有している.スタチンとPCSK9 阻害薬の併用により、スタチンで発現が増加したLDL 受容体を最大限有効活用することが可能となり、強力なLDL低下作用が期待できる。

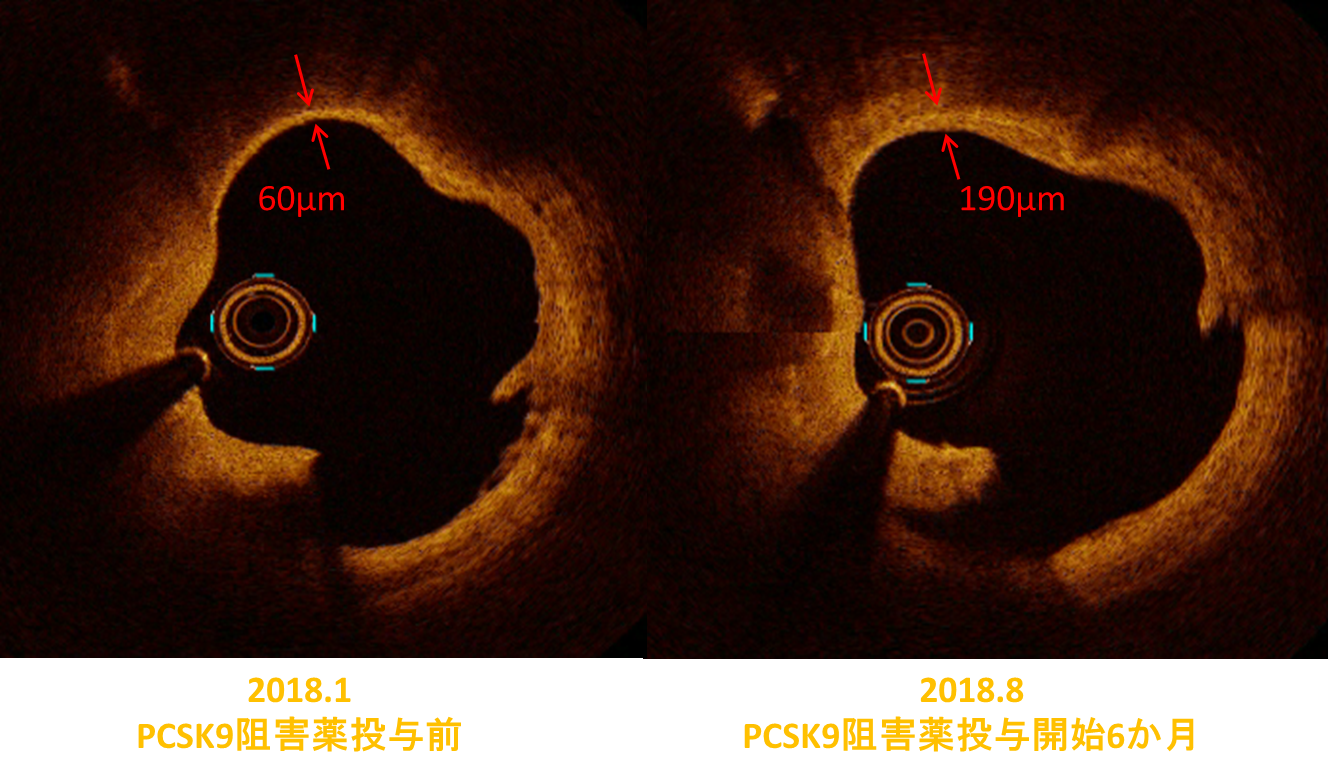

図2 :PCSK9阻害薬投与前後でOCTを用いて冠動脈プラークを比較した症例

PCSK9阻害薬投与前後でOCTにて冠動脈プラークを評価した。

投与前にTCFA(薄い線維性被膜を持ったプラークのことで不安定なプラークとされている)が認められた部分で、投与後線維性被膜が厚くなりプラークが安定化したことが示唆された。

生体吸収性スキャフォールドについて(2019年02月)

日本医科大学千葉北総病院 循環器内科 松下誠人

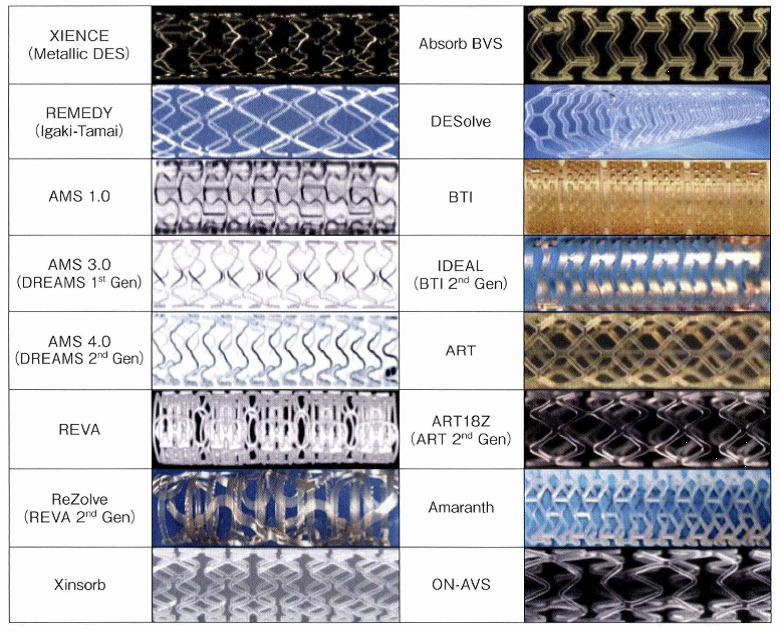

今回は冠動脈治療の新たなデバイスである生体吸収性スキャフォールドについてです。前回お話ししたように、現在冠動脈治療は新世代の薬剤溶出性ステントにより良好な治療成績がおさめられるようになっています。しかし、ステント留置を行えば、金属(およびポリマー)が恒久的に冠動脈内に残存することになり、慢性的な炎症やステント内の新たな動脈硬化が出現する可能性が指摘されています。そこで、一定期間のみ血管支持力を供給し、徐々に生体に吸収され構造が消失する生体吸収性スキャフォールド(BRS)が開発されました。最終的に構造物が消失することで、上記のような慢性的な血管炎症という問題が解決し、正常な血管拡張反応が回復するといったメリットが期待されています。2006年にAbosrb BVSと言われる第一世代のBRSが開発され、既に長期成績が確立されている第二世代薬剤溶出性ステント(DES)との比較試験が行われていきました。多くの臨床試験で第二世代DESと比較し同等の成績が期待できることが示されました。これを受け2011年にヨーロッパでCEマークを取得、その後アメリカのFDAの承認も取得します。日本でもAbsorb Japanという臨床試験が行われ、2年間の追跡で有効性と安全性について第二世代DESに対する非劣性が証明されました。2016年に厚生労働省より製造販売承認を取得します。しかしAbsorb BVSをはじめとする第一世代のBRSは、DESに比較して優位性までは示されていないこと、スキャフォールドの厚みが厚いことや血管内での圧着不良が起きやすいことから生じるスキャフォールド血栓症への懸念、デリバリー性能が悪いことなどからDESに置き換わる治療として普及するには至りませんでした。そのような状況を受けAbsorb BVSは製造販売中止に至っています。しかし欧州を中心に、上記欠点を克服すべく第二世代のBRSの開発が進んでいます。第一世代に比較し良好な成績を示すデータも出てきており、今後の普及が期待されています。現在の薬剤溶出性ステントがシステムとして成熟しており長期成績が良好であるがゆえ、その壁を乗り越えるデバイスの開発に苦労しているというのが現在の冠動脈治療の現状と言えるかもしれません。どの分野においても医療はより低侵襲で生理的な治療を目指して様々な開発が進んでいます。次回は冠動脈から離れ下肢動脈のカテーテル治療についてお話させていただこうと思います。

図: さまざまなBRS(左上はDES)

図: さまざまなBRS(左上はDES)さまざまなデザインのBRSが開発されている。Absorb BVSは、バックボーンはPLLA、さらに薬剤溶出をコントロールするポリマーもPDLLAという生体吸収ポリマー(ポリ乳酸複合体)から構成されている。

冠動脈ステントの開発②(2018年12月)

日本医科大学千葉北総病院 循環器内科 松下誠人

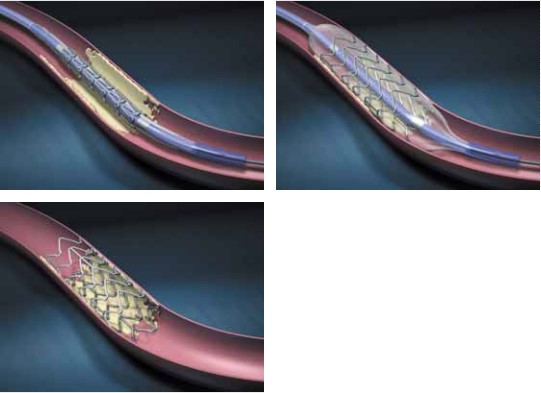

今月は先月に引き続き、心臓カテーテル治療の歴史についてお話しさせていただきます。前回説明をしたバルーンを用いたPTCAは治療後の急性閉塞や再狭窄が大きな課題でした。バルーン拡張後の再狭窄率は40-50%と言われています。これを克服するために開発されたのが冠動脈ステントでした。ステントという言葉は19世紀イギリスの歯科医であったCharles Thomas Stent博士に由来します。歯科矯正のために金属性の矯正器具を開発し、以後組織・臓器を支えるために用いる器具のことをステントと呼ぶようになりました。1986年、Sigwartらがスイス・ローザンヌの施設より初の冠動脈ステント留置例を報告します。彼らは316Lステンレスという医療用ステンレスチューブをレーザーカットして網状に加工し、拡張用バルーンに装填して病変部へ到達させ、留置する方法を考案しました。ステント留置をすることで、再狭窄率は20-30%程度にまで低下したと言われています。しかし、逆に言うとステント留置を行っても20-30%程度は再狭窄をしてしまうことになります。再狭窄のメカニズムは、留置したステントの内部に新しい内膜組織が増殖してくることが原因とされます。そこで再狭窄を抑制するために考案されたのが薬剤溶出性ステント(Drug-Eluting Stent;DES)です。ステントに免疫抑制剤を塗布することで、ステント留置後の新生内膜の増殖を抑制することが可能となりました。1999年にブラジルサンパウロで初留置が施行され、2000年から上市されます。初期のDESはCypher(シロリムス溶出ステント)とTaxus(パクリタキセル溶出ステント)があり、現在では第一世代DESと言われます。第一世代DESは再狭窄率を5%程度まで低下させることに成功し、急速に普及しました。しかし予期していなかったある問題が発生します。それがステント血栓症です。DESは内皮細胞の増殖を強力に抑える反面、ステントが血管内に露出した状態で長期間留まることになります。すると露出したステントに反応して血栓が形成され、急性血栓閉塞が生じることになります。第一世代DESは留置後数年経過しても遅発性に血栓症をきたすことが分かったため、これを克服するために新たなDESが開発されます。ステントの網(ストラッド)を薄くするなどステントデザインの見直し、薬剤の溶出速度をコントロールするポリマーや塗布する免疫抑制剤の見直しが行われ、第2世代のDESは過度に内皮化が抑制されないように工夫が施されました。これによりステント再狭窄を起こさず、かつ血栓症のリスクも低いDESが完成したのです。これらは第2世代DESと呼ばれ、今日臨床で広く使用されています。さらに血管炎症を惹起する可能性があると言われるポリマーに関しても研究が進み、最近では生体吸収性ポリマーを使用した第3世代と言われるDESも発売されています。DESの出現により冠動脈カテーテル治療は一つの完成形になったと言ってもよいかもしれません。来月はDESの次の世代を担う可能性のある、生体吸収性スキャフォールド(BRS/BVS)についてお話しさせていただこうと思います。

図1 初の冠動脈ステント留置症例

左冠動脈前下行枝のPTCA後再狭窄症例に対して、ステント留置が行われた。

左が治療前、右が治療後のアンギオ写真。左前下行枝の起始部の狭窄がステント留置により解除されている。本症例はその後も長期開存が確認されている。

図2 冠動脈ステント

バルーンにマウントされたステントを病変部へデリバリーする。

バルーンを拡張させ、ステントを血管壁に圧着させる。

バルーンカテーテルは回収し、ステントのみが血管内に残る。

冠動脈ステントの開発(2018年11月)

日本医科大学千葉北総病院 循環器内科 松下誠人

今月は心臓カテーテル治療の歴史についてお話しさせていただきます。7月にお話ししたとおり、1960年代Sonesらにより冠動脈造影法が確立されますが、続いてカテーテル手技による冠動脈治療が模索され始めます。カテーテル治療の原点は1964年アメリカオレゴン州の放射線科医であったCharles Dotterが、下肢動脈の狭窄のため足先の潰瘍や疼痛を訴えていた患者に対して、病変部にカテーテル(筒状の管)を通して狭窄部を広げる治療に成功したのが始まりと言われています。その後Dotterの手技を学んだドイツ人循環器医であるAndreas Gruentzigが冠動脈のカテーテル治療を考案します。当時チューリッヒ大学に勤務していたGruentzigは、冠動脈の狭窄部位を風船(バルーン)で広げれば血流が良くなるはずだと考え、バルーンの開発に力を注ぎます。最初はゴム製のバルーンを開発しましたがバルーンが変形して狙った形には拡張せず、素材選びに難渋します。最終的に塩化ビニルをナイロンで補強する構造により狙い通りの拡張が得られるようになります。そしてついに1977年、狭心症患者に対しバルーン治療(PTCA;percutaneous transluminal coronary angioplasty; 経皮経管的冠動脈形成術)を行い初めての臨床試験に成功します。この患者は10年後、20年後に冠動脈造影検査を受け、治療部位が良好に開存していることが確認されています。GruentzigがPTCAに成功すると、世界中の循環器医から注目され、彼のもとに技術を習得するため多くの医師が集まってきました。しかし当初のバルーンは操作性が悪く失敗症例も相次いだため、習熟度の高い術者が限られた病変に対して行う限定的な治療法にとどまりました。そこでアメリカ人循環器医であるJohn B. Simpsonは、バルーン治療の成功率を上げるため画期的なシステムを開発します。彼はバルーンを単独で病変部へ持ち込むのではなく、まずはガイドワイヤーを通し、そのガイドワイヤーにバルーンを沿わせて病変部へ持ち込むという、オーバーザワイヤー法を考案したのです。これにより手技成功率は格段に上昇し、PTCAの治療適応も拡大していくこととなりました。現在のバルーンやステントシステムも、ワイヤーを用いたSimpsonの原理が用いられています。このように、カテーテル治療はその欠点や問題点を一歩一歩克服することにより、長い時間をかけて有効でかつ安全な治療方法として確立されてきたのです。次回はカテーテル治療の次のステップとなる、ステント治療の開発・進化についてお話しさせていただきます。

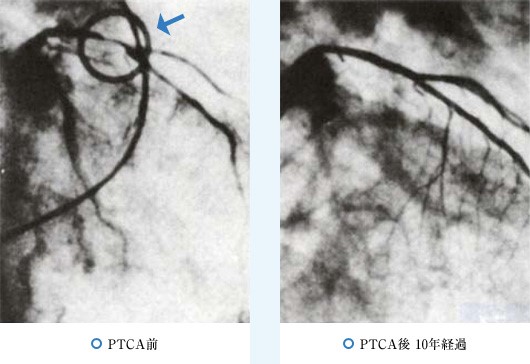

図1: 初めてPTCAに成功した症例の造影画像

左は治療前、右は治療後10年経過した時点での造影。10年後も良好な拡張が維持されていることが示された。

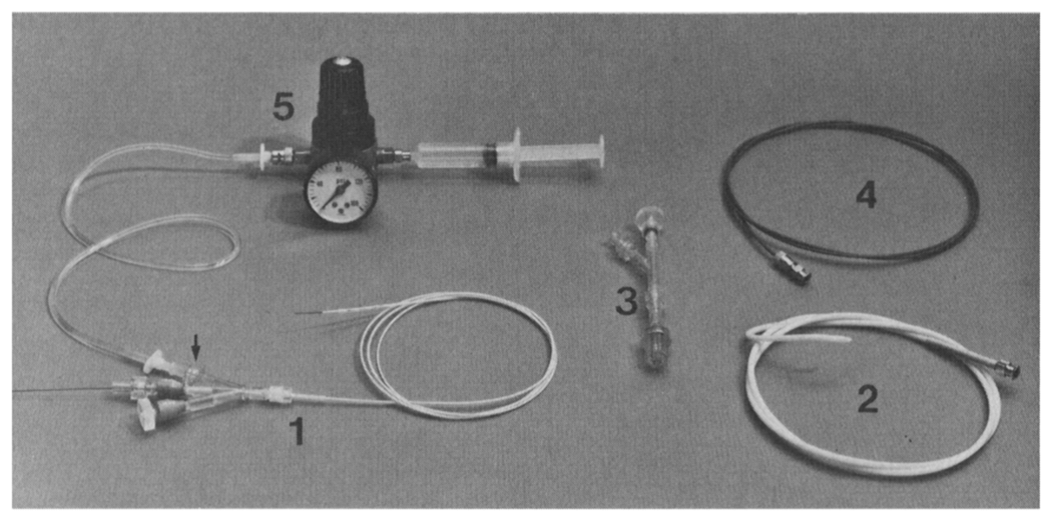

図2: 初期のバルーンカテーテル(バルーンを膨らませた状態)

バルーンを単独で病変部へ持ち込み、病変で拡張させていた。

病変を通過しない症例も多く、適応範囲が限られていた。

図3: Simpsonが考案したシステム

バルーンカテーテルにバルーン拡張用ルーメンとワイヤールーメンを作り、病変を通過させたワイヤーに沿わせてバルーンをデリバリーできるシステムを開発した。

ESC(European Society of Cardiology) Congress 2018に参加して②(2018年10月)

日本医科大学千葉北総病院 循環器内科 松下誠人

今月は先月に続きESC Congress 2018に参加した際のトピックをお話しさせていただきたいと思います。今回は構造的心疾患(心臓弁膜症や先天性心疾患)のインターベンションに関するトピックをお伝えしようと思います。これまで心臓弁膜症や先天性心疾患の根治治療と言えば外科的治療しかありませんでした。それが2000年代に入りカテーテル治療が試みられるようになります。2002年、大動脈弁狭窄症に対する経カテーテル的大動脈弁置換術(TAVIやTAVRと呼ばれています)がフランスRouen大学のCribier先生より報告されました。太いカテーテルを大腿動脈などに挿入、ワイヤーを大動脈弁に通過させて、ワイヤーに沿わせて人工大動脈弁を大動脈弁の位置まで進め、人工弁を留置する方法です。当初は高い合併症(脳梗塞や死亡)発生率のため大批判を受け確立した治療にはならないと思われていましたが、その後手技やデバイスの成熟とともに治療の有効性と安全性が格段に進歩し、現在では外科的大動脈弁置換術のリスクが比較的高い患者さんに対する治療選択肢として完全に確立されています。外科的な開胸や人工心肺を使用せずして、非常に低侵襲・短時間で弁置換が可能となったことは驚くべきことです。最近では僧帽弁閉鎖不全症に対するカテーテル的修復術というのがトピックになっています。MitraClip(アボット社)といわれるデバイスを用いて、閉まりがわるくなった僧帽弁にクリップをかけて、逆流を減少させようというものです。2003年に初施行されて以来、やはり外科的手術が適応とならないような症例に対する治療選択肢として拡大しつつあります。本邦でも2018年4月より保険償還となり、今後急速に広まっていく可能性があります。ただし、僧帽弁閉鎖不全はその発生原因が様々(弁自体の変化、弁を支える腱索の問題、左心室の機能低下・左心室拡張・左心房拡張にともなう2次的な逆流等)であり、どの病態においても有効であるのかはまだ不明な点もあります。今回のESCでは2次的な僧帽弁逆流に対するMitraClipの有用性について、薬物治療と比較した大規模データが発表されました。これによるとMitraClip施行群と薬物治療群で1年後の死亡率や心不全入院率に有意差を認めず、MitraClipの有用性が証明できませんでした。しかし、類似の大規模試験が進行しており、9月に開催されたTCT(アメリカサンディエゴにて開催された心血管カテーテル治療学会)にてMitraClipの薬物治療に対する有用性(2年後の死亡率・心不全入院率)を示すデータが発表されました。有効性に関するさらなるデータの蓄積が望まれます。また、経カテーテル的僧帽弁置換術(TMVR)についても実用化が模索されています。ESCにおいてもTMVRの有用性に関するデータが示されましたが、現時点では合併症発生率が高いことや弁周囲の石灰化が強い症例や弁置換術後・弁形成術後の機能不全症例にしか適応がないことが課題です。しかしTAVIが10数年でここまで発達したことを考えると、今後TMVRの発展も期待されます。僧帽弁疾患の患者は多く、MitaClipやTMVRによって多くの患者さんが恩恵を受ける可能性がありそうです。

このように、循環器分野では低侵襲の治療デバイス開発が目覚ましいスピードで進んでいます。次回はESCの話から戻って、冠動脈のステント治療の歴史について書きたいと思います。

図1: TAVI(TAVR)

カテーテルから人工弁を挿入し、既存の大動脈弁の内側に新しい弁を留置して広げる。

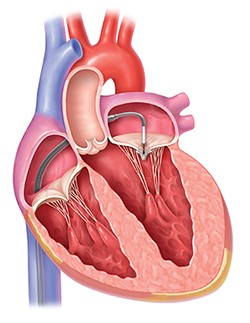

図2: 経皮的僧帽弁クリップ術(MitraClip)

カテーテルを大腿静脈から挿入し、右心房・左心房を経由して僧帽弁に達する。

クリップで僧帽弁の前尖と後尖をつまんで引き寄せることで逆流面積が減少する。

逆流の状況を見ながら何度もつまむ位置の調整が可能である。

ESC(European Society of Cardiology) Congress 2018に参加して(2018年9月)

日本医科大学千葉北総病院 循環器内科 松下誠人

先月までの心臓カテーテルの歴史から少し逸れますが、今月はESC(European Society of Cardiology) Congress 2018というヨーロッパ心臓病学会の総会に参加してまいりましたので、そのご報告をさせていただこうと思います。今年は8月25日から8月29日の日程で、ドイツ ミュンヘンにて開催されました。ヨーロッパのみではなく世界中の循環器医が3万人以上集まり、最新の研究成果が発表されます。日本からも多くの医師が参加し、研究成果を発表しています。国別に見ると、ドイツをはじめとしたヨーロッパ各国やアメリカをしのぎ、日本からの演題発表件数が最も多いようです。今回自分は聴講のみの参加でしたが、会場の雰囲気や聴講内容をお伝えさせていただきたいと思います。ミュンヘン郊外にあるMesse Munchenというところで開催されましたが、入口からスケールの大きさに圧倒され、会場に入ると20以上のセッション会場や広大な企業展示室がありました。参加者も多いだけに、セッションによっては立ち見になったり会場に入れず聴講できないものもありました。今回はカテーテルインターベンションに関するセッションを中心に聴講をしてきました。Late Breaking Scienceというセッションではヨーロッパを中心に行われている大規模臨床試験の結果が発表され、メジャージャーナルに掲載される前の最新結果が聴講できます。カテーテル関連のLate Breakingセッションもいくつかありましたが、大まかには冠動脈疾患のインターベンションに関するものと、構造的心疾患(心臓弁膜症など)のインターベンションに関するものに分類されます。

冠動脈疾患に関しては、「機能的虚血の評価」がトピックになっていました。例えば血管が完全に閉塞してしまうような急性心筋梗塞はカテーテル検査(冠動脈造影)により視覚的に病変を判断して治療を行い、明らかに救命率が上昇することが示されてきました。しかし無症状の症例や胸痛・胸部不快感があるような症例の場合、見た目の細さだけで本当に心筋への血液供給が不足しているのかどうかは分かりません。運動負荷心電図(トレッドミル負荷心電図)、薬物負荷心エコー(ドブタミン負荷心エコー)、負荷心筋血流シンチグラフィーなどを用いて心筋への血液供給に不足があるのかを判定する方法が用いられて来ましたが、最近は冠血流予備量比(FFR)というものを測定して心筋虚血を判定する方法が有用とされています。これは簡単に言えば狭窄血管に圧測定ワイヤーを挿入し、狭窄の手前と奥で圧を測定し、どれくらい圧(血流)が落ちるかを調べるというものです。ここ数年のデータから、FFRを測定して0.80以下(手前に比べて奥で血流が80%以下になる)ならばカテーテル治療により狭窄を治療することが望ましいということが分かってきました。今回の学会ではさらに話が進み、狭窄が複数の枝に存在した狭心症の場合、すべての枝にFFRを施行してその結果に基づいて治療するのが良いのかどうか、また急性心筋梗塞でカテーテル治療を行った患者さんで責任血管以外に狭窄があった場合、すぐにFFRを測定してカテーテル治療を行うべきかどうか、などがテーマとなっていました。結果としては必ずしも複数血管にすべてFFRを施行しても結果は良くならないこと、急性心筋梗塞においてもFFRを測定した結果に基づいて、すべての血管に緊急で治療することはメリットがなくむしろデメリットが大きくなること、などが示されました。どんな時もすべてFFRの結果に頼って治療することには限界があることが示されたと言えます。

また、最近はカテーテル検査時にワイヤーを入れて測定せずとも、冠動脈CTを撮ればその結果からFFRが予測できるソフトも開発され臨床応用されてきています。本学会でもCTで測定したFFRはカテーテルで測定したFFRと良好な相関が得られており、いくつかのリミテーションはあるものの今後より非侵襲的にFFRが測定できるようになる可能性がありそうです。

次回は構造的心疾患(心臓弁膜症など)についてのトピックをお伝えさせていただこうと思います。

ESC会場の入り口。世界最大の循環器学会であり世界中から3万人以上が集まる。

心血管カテーテルの発展(2018年8月)

日本医科大学千葉北総病院 循環器内科 松下誠人

第2回の今回は、Werner Forssmannから始まった心血管カテーテル史の、その後の発展についてお話させて頂きたいと思います。Forssmannが考案したカテーテル手技はその後、心腔内圧や心拍出量などの心血行動態を計測するための検査法として臨床応用されました。1953年にスウェーデン人のSeldingerが、血管を細い針で穿刺し、そこにワイヤーを挿入し、ワイヤーに沿わせてカテーテルを血管内に導くという画期的な方法を考案します。それまでは血管を露出して外科的に切開することで血管内にカテーテルを挿入していましたが、圧倒的に低侵襲でカテーテル手技ができるようになりました。そして高い死亡率を示す心筋梗塞をはじめとした虚血性心疾患に対する臨床応用が模索されていきます。1959年にアメリカ・クリーブランドのMason Sonesらによってはじめての選択的冠動脈造影術が報告されました。彼は心臓弁膜症患者の大動脈にカテーテルを挿入し、大動脈や弁を観察するため造影剤を注入しました。するとカテーテル先端の位置がずれ、造影剤は大動脈から枝分かれする冠動脈に入り込み、患者の右冠動脈が描出されたのです。当時は冠動脈に直接造影剤を入れると心停止を起こすと言われていたものの、患者の状態に大きな変化は生じませんでした。偶然にも冠動脈造影に成功した彼は、この手法こそが虚血性心疾患の診断・治療の未来を大きく変えるものと確信し、冠動脈造影システムの開発に力を注ぎます。当時の造影装置は患者の下から蛍光板に映る造影画像を確認する必要があり、術者が画像を見ながらカテーテルを操作することはできませんでした。そこで彼は術者が造影画像を見ながらカテーテル操作ができるようアンギオ装置に改良を加え、さらにこれまで1秒間に1-2コマしか撮影できなかったものを、30コマ撮影できるようにしたことで、鮮明な動画画像を得られるようになりました。また蛍光板を覗いて画像を確認する方式から、ビデオモニターで画像を確認できるように変更を加えました。これにより心臓カテーテル検査の利便性が飛躍的に向上し、特に虚血性心疾患の診断・治療が大きな進歩を遂げました。1960年代には冠動脈バイパス術、1970年代になると冠動脈カテーテル治療が発展していきますが、これらはSonesの考案した冠動脈造影法が礎になっています。Sonesが偶然にも冠動脈造影に成功したことで、冠動脈への選択的造影剤注入は禁忌とされていた既成概念が覆されました。現在当たり前と認識されていることが覆されることは医学の発展の中でしばしば見られます。既成事実が本当に正しいのかという疑問を持つことから、新しい発見・開発が進む可能性があると思います。

次回は現在の冠動脈治療のメインストリームとなった、冠動脈ステントの開発についてお話をさせていただこうと思います。

図1 Sonesが撮影した右冠動脈

カテーテルが挿入され、右冠動脈に選択的に造影剤が流れている。

図2 Sonesが開発したアンギオ装置

術者がモニターを見ながらカテーテルを操作するという、現在のカテーテル法の原型が見て取れる。

記事掲載にあたって(2018年7月)

日本医科大学千葉北総病院 循環器内科 松下誠人

この度UPMコンサルテーションホームページに記事投稿をさせていただくことになりました日本医科大学千葉北総病院循環器内科の松下誠人と申します。現在の医療業界は医療機器の発展なくしては成り立たないと言えるほど、あらゆる分野において医療機器に依存しています。もちろん疾患に対する知識や患者さんに向き合う真摯な姿勢など、医療者として持つべき根本的な能力が必要であることは言うまでもありません。しかし現代医学においてはいかに多くの医療機器を把握し、それを使いこなせるかということが、医療者の能力として極めて重要な要素であると考えられます。私は医療機器開発に関しては全くの素人であり、開発に関する詳細な知識やノウハウを披露することはできません。本サイトにおいては、私が日々関与する医療機器や仕事内容について投稿させていただき、僅かでも医療機器開発に際するヒントになればと考えております。また投稿を通して、自分自身も医療機器開発に関する知識を広めていければと思います。よろしくお願い致します。私は現在循環器内科医として、日々心臓カテーテル治療に携わっています。心臓カテーテルの歴史は、デバイス開発の歴史と言っても過言ではありません。今回から数回にわたり、心臓カテーテルの歴史や現在のトピックスおよび課題などについてお話をさせていただこうと思います。心臓カテーテルの歴史は1920年代にまで遡ります。1929年、ドイツ人のForssmannが自身の肘静脈から尿道カテーテルとして用いられていたゴム製チューブを挿入し、右心房まで到達させたことが始まりとされています。心臓治療のための強心剤などの薬剤を、直接心臓に投与したいというアイデアから生まれたと言われています。自らの静脈にカテーテルを挿入した彼は、カテーテルが心臓に到達していることを確認するため放射線室に行きX線写真を撮影しました。彼はこれを学会で発表し論文としてまとめましたが、上司であった教授からはこの奇行を罵倒され、病院を解雇されてしまいます。しかし彼の発表を見た医師たちにより、カテーテルという手法が発展していきます。カテーテル手法を用いて心臓内・肺動脈の圧測定・酸素飽和度測定を行ったフランス人のCournandとアメリカ人のRichardsとともに、彼は1956年、ノーベル生理学・医学賞を受賞しました。自らの命を懸けた偉大な先人のように、患者を救うことに対する情熱や高い知的好奇心を持つことが新たな歴史を作るものと考えます。医療機器開発の根源においてもこのようなモチベーションが重要ではないでしょうか。次回はその後の心臓カテーテルの発展について投稿したいと思います。

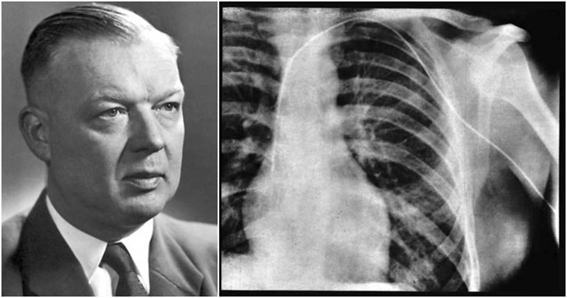

Werner Forssmann(1904-1979)と彼が自らにカテーテルを挿入して撮影したX線写真