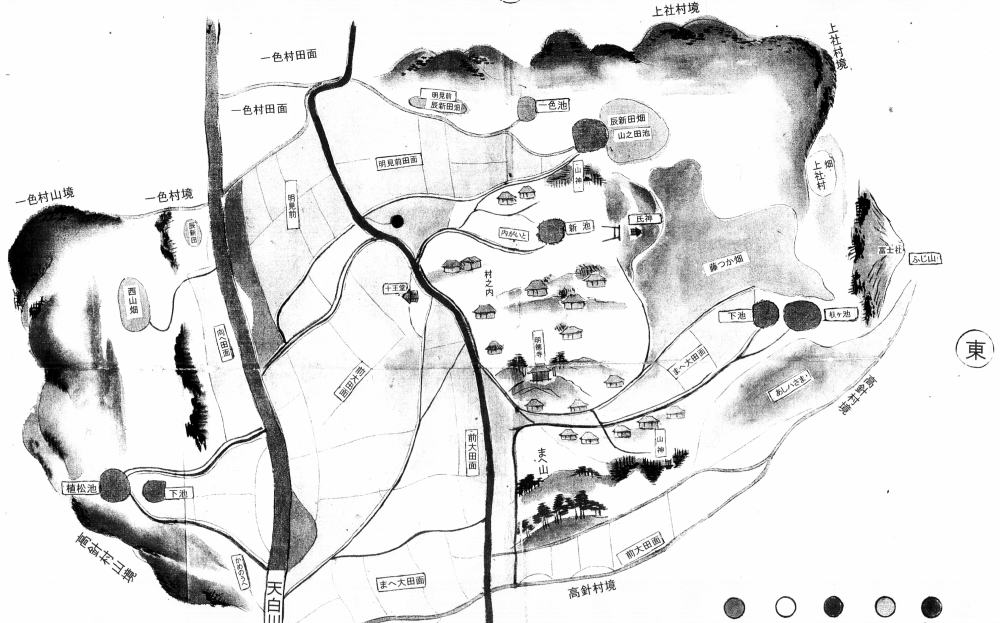

貴船社 明徳寺 十王堂  下社村絵図 この村絵図は江戸時代後期のものだが、作成年月の記載がない。 高針との村境を流れる川は、「松下川」。右側の溜池「下池」は、現在貴船小学校のグランド。左端の溜池「植松池」は、現在名東児童館になっている。上下2つの「山神」も右端の「富士社(富士浅間社)」も、現在貴船社の末社になっている。 主な字名 藤塚(ふじつか)・・・富士塚のことで、富士に見立てた山に祠=富士浅間社を祀った。 的場(まとば)・・・貴船社の「忠魂碑」が建つ位置に、弓を射る的場が戦前まであった) 荒幡(あらはた)・・・新畑のこと。 瓶ノ井(かめのい)・・・上ノ井=「上池から下る水路」から。この場所から縄文時代の遺跡が見つかっており、出土した甕棺からという説もある。 明見前(みょうけんまえ)・・・明見は妙見で、北極星のこと。 沿革 景行天皇代、武内宿祢がこの地を通行し荒田を見て、その原因を尋ねた。村人が「灌漑の利がない」と答えると、宿祢は白鷹の羽矢を授けて曰く、「罔象女命(みずはのめのみこと/水を司る神)を祀るべし」と。 村人は、教えの如く祠を建て、矢を水神の御神体として祀った。直ちに水が湧き出て旱魃(かんばつ)の患(うれ)えなく豊穣になったと伝わる。 罔象女命を祀って矢白神社といい、中世になって「矢白」と「社」が同音なので、社村(やしろむら)とした。 足利時代に人口が増加、神社(上社四丁目の猪高保育園のあたりにあった貴船大明神)を中央として上社・下社・一色の三村に分かれ、文化三年(1806)頃、貴船大明神は三村(上社=日吉神社/下社=貴船社/一色=貴船神社)に分祭された。 明治11年、一色村と下社村が合併して「一社(いちやしろ)村」となった。 寛文年間(1660頃) 30戸 文政年間(1820頃) 92戸 トップページにもどる |