|

1)大和三輪明神

★三輪明神

2022/09/19追加:

明治の神仏分離の処置で、三輪明神は大神神社と適当に改号される。

三輪明神には、聖徳太子の開基という平等寺と大御輪寺の他、大御輪寺配下浄願寺(尼寺)の3神宮寺があり、三輪明神を構成した。

また平等寺には多くの寺坊が付属したが、これらは3神宮寺を含め、明治の神仏分離で全て廃寺となる。

○「神社とは何か」新谷尚紀、講談社現代新書、2021 より

三輪山はその山麓の祭祀遺跡が4世紀後半からの磐座祭祀、そして6世紀後半からの禁足地祭祀へと変遷する貴重な遺跡である。

この三輪明神の創始は、記紀神話に出雲の大己貴の国造りに際して海原を照らして寄り来たった神霊を大和の三輪山に皇孫の守りとして祀ったことと伝える。

その神霊を「紀」では幸魂(さきみたま)・奇魂(くしみたま)といい、「出雲国造神賀詞」では和魂(にぎみたま)という。

----------

2025/09/08追加:

三輪明神は大和国>城下郡(式上郡)(古代は磯城・近代は磯城郡)三輪村に存在する。

伝承では、この社は纒向・磐余一帯に勢力を持った出雲ノ神の一族が崇敬したといい、三輪山を神体山として祀ったものという。

記紀の神話は勿論権力者による権力者に都合のよい「物語」であり、史実ではないが、要するに、古代氏族の神奈備信仰を初源とする社なのであろうと推定される。

ともあれ、古代より祀られてきたことは間違いないと思われ、社格としては、式内社(名神大社)、大和国一宮、二十二社(中七社)に格付けされる。

太古は大神(おおみわ)大物主神社と言われ、中世以降は三輪明神と呼称され、三輪神道(■:三輪神道、下に掲載)の本拠地であった。

ただ、現在の「大神神社」の呼称は明治維新後の近世の改名であり、国家神道の序列では官幣大社とされ、この意味では忌まわしい社の一つではある。

前述のとおり、三輪明神は三輪山を神体とするため、本殿を持たない。そのため、三輪山は禁足地とされ、山中には上から奥津磐座(おきついわくら)・中津磐座(なかついわくら)・辺津磐座(へついわくら)の3つの磐座があることは著名である。

そして、以上のような信仰啓形式であるため、現在の拝殿の奥にある三ツ鳥居(三輪鳥居・重文)が三輪山の拝所であり、以上のようま意味で、三ツ鳥居が三輪明神の中心であったという。

※三ツ鳥居については、上掲載の「大和名所圖會」>三輪明神境内図にその姿を見ることができる。

※三ツ鳥居はどうやら非公開であるらしいが、その写真は現・大神神社の公式サイトに掲載があり、それで見ることができる。

また、摂社・檜原社にも三ツ鳥居が存在する。なお、檜原神社は元伊勢と称するも、神話の舞台装置をこの地に付会したものであろう。

摂社・檜原社三ツ鳥居:GoogleMap より

古代は三ツ鳥居が三輪明神の中心であったが、拝殿が鎌倉期に創建されたと記録され、神体である三輪山は拝殿・三ツ鳥居を介して神体を拝することとなる。

現在の拝殿(重文)は寛文4年(1664)4代徳川家綱によって再建された建築である。

最後に、三輪の地に限った話ではないが、三輪の地に関係して、記紀の物語である、崇神天皇・アマテラスの宮中外祭祀・大物主・伊勢の神宮への遷座・倭迹迹日百襲媛命などが喧伝される。そのような言説を恰も事実のように装い、この地に比定するようなあるいは付会するような喧伝は聞くに耐えない。

要するに権力の神秘性・正統性を強調し、人民支配を強固にするプロパガンダでしかないのであるが、例えば、アマテラスから連綿と続く神威を以てすれば、今次の15年戦争は勝利に終わるはずであったが、何の神威も示されず、数百万の犠牲者を出し、無条件降伏と相なった。アマテラスから連綿と続く赫たる神威など「嘘」だったと評価するしかないであろう。

2025/09/09追加:

■三輪神道:

○「大和古寺巡礼」青山茂・川副武胤・平岡定海、現代教養文庫390、昭和37年 より

◇大御輪寺・平等寺

中世、大御輪寺を中心として、三輪神道が唱えられる。

大物主=天照大神の習合を説き、天=第一義天、照=光明遍照、尊=大日如来と説いて、大日如来の應身、法身、報身の三身説を立てて真言宗に基づく神仏習合思想を打ち立てる。

この思想のためにも、この社境(三輪明神)に仏寺を造顕することは必要であった。

○「神仏混淆の歴史探訪」川口謙二、東京美術、昭和58年 より

◇両部習合神道

両部神道である、真言密教と結びついて発達成立した神道説である。この根底は、伊勢(内宮・外宮)を密教の両部大日如来の示現とするところにある。

即ち、内宮外宮を天地根源の神とし、内宮天照大神を胎蔵界大日如来、外宮豊受大神を金剛界大日如来とし、表向きは内外と分かち持つが、根源は一つであるという考え方である。(「沙石抄」第1上・大神宮御事の条)

両部は2つであるものの不二であるという密教の教義に基づくもので、陰陽をイザナミ・イザナギの2尊に配し、胎蔵界大日を内宮、金剛界大日を外宮と見て一体不二を説き、大日本國を大日如来の本国の意と解する(「二所大神宮麗気記」「天照大神宮鎮座次第」「弘法神道麗気記」)など、両部思想に基づく神仏一体は神宮に関係する密教寺院の主張するところとなる。それらの密教寺院である大和室生寺を経たものは御流神道、大和三輪明神大御輪寺を経て発達したものを三輪流神道という。

しかし、鎌倉期には伊勢の側は神仏習合を批判し、神道の独自性を強調し、伊勢神道を確立する。

さらに、南北朝期には、神道復古論が勃興し、外宮の渡会行家は渡会神道を創唱した。また應仁年中には卜部(吉田)兼倶は唯一神道を唱導した。いずれも神本佛迹を提唱したものである。

近世には、儒教の隆盛に伴い、垂加神道や復古神道が活発化し、両部神道は密教寺院に伝えられだけのものとなり、明治維新の神仏分離の処置によって、完全のその息の根が閉じられる。

○再び 「神社とは何か」新谷尚紀、講談社現代新書2646、2021 より

第2章:沖ノ島と三輪山の磐座祭祀

宗像沖ノ島遺跡の発掘から分かることは次のことである。即ち祭祀の性格が、磐座祭祀から禁足地祭祀へと変遷するものであったと。

では、磐座祭祀から禁足地祭祀とは何を意味するのか。それは神についての概念の変化である。

沖ノ島遺跡の4世紀後半の遺跡では銅鏡・鉄剣・勾玉が巨石の磐座に奉献されている。銅鏡が太陽の表象とすれば、天上の超越的な神への観念が地上の磐座の巨石に宿る神霊や精霊を媒介する形で信仰されていたことを示唆している。銅鏡とは後の伊勢のアマテラスの御正体に通ずる神器であるが、この時代の神はまだ自然神の段階・イメージであった。

これに対し、7世紀初頭の磐座祭祀では、奉献されるのは紡績具や食器類の宝器であり、これは後の伊勢の遷宮に際して奉献されるアマテラスの調度の類であり、神の概念が天上の超越的な自然神・太陽神から地上の人格神・現人神へと変化していったことを示している。

そして、次の8世紀の遺跡は露天の祭地となっている。

では、この祭祀の変化は何を意味するのか。

神とは磐座の巨石の中に宿る神霊や精霊のような霊魂的なものから平地の一画を禁足地として囲い込み、そこを聖域とし、そこに住居する存在へと変化したことを示している、神は天空から地上に降り立つものとして認識されることを示している。

つまり大和王権の律令祭祀は磐座祭祀という形式を終わらせ、新たに禁足地祭祀という形式で整備されていったのである。

この禁足地祭祀の形式を長く伝えるのが、実は伊勢の遷宮、近世までの石上の禁足地伝承であり、上賀茂社の「みあれ(御阿礼)神事」の伝承であり、上下の諏訪の御柱神事なのである。

さて、三輪明神である。三輪山でも磐座祭祀から禁足地祭祀への変化が見られる。

即ち、三輪山での祭祀の始まりは4世紀後半以降であり、このことは遺跡と遺物で確認されている。

それに関連して特異なのは近隣の地に纏向遺跡と箸墓古墳が存在することである。

どういうことか。

纏向遺跡の出現は2世紀初頭、拡大期は3世紀後半、消滅が4世紀初頭である。古墳時代との関係でいえば、纏向石塚古墳から箸墓古墳などと重なり、邪馬台国との関係でいえば、卑弥呼や臺与の時代と重なる。三輪山は、3世紀中後半の邪馬台国から4世紀中後半の初期倭王権成立、そして5世紀の倭の五王の覇権へと変遷する王権の変遷と関係するのではないか。

まず三輪山遺跡は次のように総括される。

祭祀の開始時期は4世紀後半以降5世紀後半の長期間で、それは遺跡・遺物とも磐座祭祀が行われたことを示し、6世紀前半に終焉を迎える。そしてその後は、祭場は磐座周辺から禁足地周辺へ子持勾玉を中心とする祭祀へと変化し、6世紀後半から禁足地での祭祀が中心となる。

つまり、3世紀を拡大期、4世紀初頭を消滅期とする纏向遺跡は卑弥呼や臺与の邪馬台国の遺跡であり、4世紀後半を初現期、5世紀を拡大期とする三輪山遺跡は初期大和政権の遺跡とすることができる。

○「出雲と大和ー古代国家の原像をたずねて」村宇康彦、岩波新書1405、2013 より

序章:三輪山幻想

三輪山の西麓に纏向遺跡・箸墓古墳などが所在する。三輪山がこれらの遺跡と関係するのかしないのか、つまり邪馬台国と初期大和王権は断絶するのかしないのかは不明である。

三輪山麓の三輪明神は大物主(大己貴、大国主)を祭神とし、三輪山を神体とし、本殿はない。つまり三輪明神はいわゆる神南備山の信仰が古層にあり、それに重なるように大物主という神格神が祀られたことを示す。

勿論、三輪明神の注目すべき点は以上の他に、祭神の大物主は出雲の神とされる点である。

----------

祭神大物主とは何か。

単純にいえば、古事記では大物主が出雲の大国主の前に現れ、國造りを成就させるには「吾を倭の青垣、東の山の上に斎き祀るべし」と三輪山に祀られることを希という。

大物主は大国主の別の御霊(日本書紀では幸魂(さきみたま)・奇魂(くしみたま))として顕現し、三輪山の祀られたという。

※ここで、拙ページのこの節の記述は中断することとする。

それは、どうやら、三輪山を論じることはヤマト王権の成立を語ることに等しいので、小生の力量を越えるということと分かってきたので、中断する

「ヤマト王権の成立を語ることに等しい」とは次のようなことである。

三輪山の祭祀の変遷は、弥生の素朴な信仰(国ツ神の信仰・磐座信仰)が天ツ神の勢力である天孫族(禁足地信仰)にとって替わられたということであろうが、それは記紀の神話と絡められ、三輪山を奉祀した三輪王朝(崇神・景行)が5世紀頃河内王朝(應神・仁徳)に三輪山の祭祀と政治権力を奪取したという見方もある。

付近には箸墓古墳(倭迹々日百襲姫の墓)もあり、卑弥呼の墓との見解もある。邪馬台国との接点も説かれる。倭迹々日百襲姫と大物主との神話もありその解釈も釈然とはしない。大物主は出雲の神(大国主・オオアナムチ)の別霊とされる。さらに細かくは元伊勢(檜原社)の伝承などもある。云々。

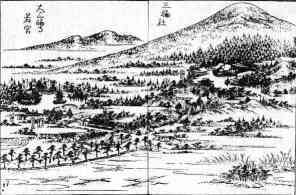

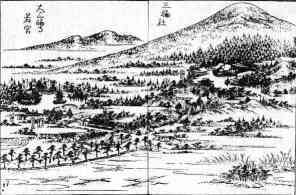

★三輪山古絵図

2025/09/07追加:

三輪明神サイトでは、本絵図について次のようにいう。

紙本著色、縦5尺9寸5分(約180cm)、横4尺2寸3分(約128cm)、当神社収蔵の絵図でもっとも古く室町時代のものとされる。

神宮寺であった平等寺旧蔵で、神社に江戸時代の写しの絵図も残り、宮曼荼羅として礼拝の対象になっていたものと思われる。

本社拝殿周辺には江戸時代まではあった楼門が「三門」として描かれ、斎庭には湯立て釜が据えられている。

檜原神社も三ツ鳥居や拝殿などかつての景観を伝え、神仏習合時代の平等寺や大御輪寺(若宮)の堂宇も描かれ、また、境内の神杉や霊石もその名前が記されており、中世の神社の姿を知る上でも貴重な資料となっている。

2015/03/05追加:

○「日本の美術№72 古絵図」難波田徹編、至文堂、昭和47年 より

◆三輪山古図

三輪山古図2:桃山期、大神神社蔵、上方には三輪山(三山形式で中央に高峰、左右に口ノ不動、奥ノ不動)が、その前には前山が描かれる。中央は本宮、左に大御輪寺、檜原社、摂社狭井社、向かって右には平等寺が描かれる。本図には貼紙があり、社殿・堂宇・由緒などの名称を記す。

2007/01/02追加:

○「大神神社史料 第2巻」 より

◆三輪山絵図

三輪山古図(室町

期・大神神社蔵)・・・上記の「三輪山絵図」と同一のものと思われる。

和州三輪大明神絵図:紙本彩色・・・上記の「三輪山古図」とは別系統のものである。

2007/01/02追加:「Y」氏ご提供

◆絵葉書「官幣大社大神神社古図」

:紙本彩色・文政13年(1830)のものとされ、おそらく、上掲の室町期「三輪山古図」の構図を参考にしたものと思われる。

2003/11/25追加

◆大御輪寺部分図

「三輪山古図」(室町期)部分図・・・上掲の「三輪山絵図」の大御輪寺部分図

2025/09/07追加:2024/10/17撮影:

◆三輪山古図

○平等寺山門前案内板に掲示されている「三輪山古図」を撮影したもの。

※現時点で、入手できた最も鮮明な「三輪山古図」である。

◎案内板の三輪山古図・文字入れ:下図拡大図

案内板の三輪山古図

案内板の平等寺・部分図

案内板の平等寺・部分図・文字入れ

案内板の大御輪寺・部分図

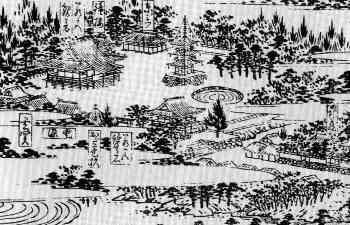

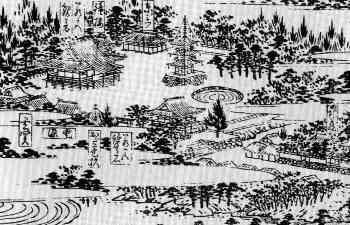

★大和名所圖會:巻之1-6、秋里舜福、竹原信繁

画、寛政3年[1791]序 より

(三輪明神は巻4(山邉郡・城上郡・城下郡・宇陀郡)にあり)

記事:「三輪大宮・若宮の本地仏堂2宇、三重塔、護摩堂、蔵経堂等あり。慶円法師の開基。」

かって大御輪寺は平等寺と並ぶ三輪社の神宮寺であった。

◎三輪明神境内図:下記拡大図:(2025/09/070画像入替)

|

◎三輪明神大御輪寺(上記部分図):下記拡大図:(2025/09/070画像入替)

※「西国三十三所名所圖會」にはこの地方は掲載対象ではなく、三輪明神の記事はない。 |

2)大御輪寺

2003/8/10追加:

「三輪流神道の研究 : 大神神社の神佛習合文化」 大神神社史料編修委員会編修. 大神神社社務所, 1983より

★大御輪寺三重塔

|

三重塔版木

|

大御輪寺三重塔版木(右図拡大

図) 弘安8年(1285)叡尊が扉を開いて入仏供養をなすと云う。

叡尊「感心学匠記」弘安8年の条、

「参三輪大御輪寺」

「於御塔、修供養法。・・・」

2間半(4.55m)四方、惣高8丈3尺(25.15m)とあり

大型塔に属する塔婆であったと思われる。 |

★大御輪寺

■大御輪寺現況

2002/2/28撮影:

慶應4年の神仏分離の処置で、堂塔は本堂を除き毀却され、大御輪寺は廃絶する。

地上観察する限りでは、三重塔跡は明確ではない。

しかし大和名所圖會に描かれた本堂(重文、大直禰子神社として残る、奈良時代後期の用材も残ると云う。)および塔前の丸い池は残り、その位置関係からおおよその推定は可能で

ある。

現在推定地は写真のように草地として保護される。

上記以外では、寺門は鳥居に替り、他の堂宇も廃絶するも、門前の地蔵堂(庵室)は健在である。

なお現在桜井聖林寺安置の十一面観音(国宝、天平期)は本寺の本尊で、本地仏であったと伝える。

2024/10/26撮影:

大御輪寺本堂11 大御輪寺本堂12 大御輪寺本堂13 大御輪寺本堂14 大御輪寺本堂15

大御輪寺本堂16 大御輪寺本堂17 大御輪寺本堂18 大御輪寺本堂19 大御輪寺本堂20

大御輪寺本堂21 大御輪寺本堂22 大御輪寺本堂23 大御輪寺本堂24 大御輪寺本堂25

2003/4/22追加:

○明治2年棟札(大神神社蔵) 要約

「弘安8年西大寺興正上人大神参詣の折、神勅によって若宮に住職、勅宣があり、大御輪寺と改める。」

2025/09/07追加:

◆西大寺叡尊:興正菩薩

○「奈良国立博物館開館130年記念特別展 超 国宝ー祈りのかがやきー」奈良国立博物館、2025 より

叡尊坐像:【国宝】弘安3年(1280)善春作、木造彩色、像高91.0cm。

叡尊80歳の肖像、像内に墨書銘があり制作年・作者が知れる、像内には種子曼荼羅・真言を墨書するほか、

八角五輪塔・法華経・悲華経などの諸経典、各種願文などの夥しい納入品が納められていた。

その中には叡尊自筆の自誓受戒記や父母の遺骨も納められていた。

叡尊坐像・全身 叡尊坐像・部分

→大和西大寺

明治元年2月御一新につき、別当青雲・定眼復飾。

同5月より堂塔仏像取除。同10月神先応直(定眼)若宮神主に任ず。同10月社頭修造。

明治2年10月正遷宮の式。

以上によると、明治元年三重塔などが破壊。

近世の版木資料(上に掲載)では、三重塔規模は「二間半四面(約4.5m)惣高サ8丈3尺(約25m)」とされる。

以上の規模とすると大型塔の部類に入る。

本堂は社殿に改装:内陣中央に神殿が設置され、鬼瓦は撤去、鳥衾瓦は獅子口に変更される。

2005/01/23追加:

○「旧大御輪寺本堂と安置仏像の変遷考」鈴木喜博、佛教藝術232、1997 より

大御輪寺本堂の変遷:

創建当時(奈良後期)では桁行5間梁間2間の後堂(正堂)と同規模の前堂(礼堂)の双堂であった。

平安後期には礼堂の解体・改造があった。

鎌倉初期に礼堂を解体・部材を転用し、礼堂は外陣とされる。(現在の本堂の内・外陣の形式となる)

鎌倉後期に内陣の切妻を廃し、建物全体が入母屋造、本瓦葺きに改められる。内陣の床は取り払われ、土間として版築の仏壇が設けられる。

室町期の改造;内陣の土間を改め、床を張り床を作る。江戸期にも修復が実施、プランの変更を伴うようなものはなかった。

慶応4年5月仏像取除き、同10月社頭が改修(内陣中央に神殿を設ける、鬼瓦は撤去、鳥衾瓦は獅子口に変更)

明治2年10月若宮が遷宮する。

明治14年:床張替、内外陣の柱間装置撤去、内陣の観音宝龕を撤去。

2005/01/03撮影:

大和大御輪寺本堂(外観)

同 本堂(組物)

同 本堂(内部1)

同 本堂(内部2)

※大御輪寺本堂が神仏分離の破壊を免れたのは、本堂内陣の脇の間に若宮を祭祀していたため、神殿とも見做された

あるいは、本堂まで破壊すると若宮を祭祀する社殿が無くなって不都合であるとの事情もあったのではないかと推測される。

大和聖林寺十一面観音立像(国宝・天平)は大御輪寺本尊であった。(下にも掲載)

覚<聖林寺蔵>

秘仏8尺余

1.本尊十一面観世音

2.前立十一面観世音

御丈8尺

1.脇立地蔵尊・・・→明治6年大和法隆寺に移す。(国宝・平安中期)

・・・

右御一新に付、当分拙寺江慥(たしかに)預り置候、・・・・・

慶応4年5月 下村聖林寺(印)

三輪大御輪寺

なお、

大和玄賓庵不動明王(重文)、菩提山正暦寺の等身の菩薩立像2躯も大御輪寺伝来と伝える。(下にも掲載)

2007/06/26追加:

○「正暦寺一千年の歴史」、1992 より

慶応4年、菩提山正暦寺、三輪大明神若宮から仏像・仏具などを受入(菩提山から三輪明神若宮へ55両さらに42両を奉納)

日光・月光菩薩像:三輪大御輪寺安置像(下にも掲載)

2025/09/07追加:

大御輪寺は、3つの神宮寺の中で最も古く、既に奈良期には大神寺の名で成立していたという(出典不明)。

弘安8年(1285)西大寺叡尊が当寺を訪れ、多くの人に菩薩戒を授けたことから、西大寺の末寺として中興される。

■本尊十一面観音立像・本尊十一面観音立像光背:【いずれも国宝】

慶應4年5月神仏分離の処置で桜井聖林寺に預けられるが、しばらくは桜井の民家にあったと伝える。

明治19年フェノロサらにようて調査され、世にその価値が知らしめられる。

○聖林寺サイトから転載

◎大御輪寺本尊十一面観音立像:現聖林寺蔵、国宝:下図拡大図

○「奈良国立博物館開館130年記念特別展 超 国宝ー祈りのかがやきー」奈良国立博物館、2025 より

大御輪寺本尊十一面観音立像光背:現聖林寺蔵、国宝、元来は一具のものおであるが、現在は別に保存。

■地蔵菩薩立像:【国宝】、木造彩色、像高172.7cm

「三輪山神宮大御輪寺記」元禄元年(1688)によれば、像高6尺余の十一面観音立像(現・聖林寺)の左右に坐身2尺5寸の不動明王像(現・玄賓庵、重文)と高5尺許の地蔵菩薩像(現・法隆寺【国宝】)が安置されていたという。

地蔵菩薩像は慶應4年(1868)大御輪寺から聖林寺へ遷され、さらに同6年法隆寺北室院に遷される、その後、法隆寺金堂釈迦三尊像の背後に北面して祀られるも、明治28年奈良博物館開館からまもなく、奈良博に寄託され、明治39年まで仏像館に展示される。現在は法隆寺大宝蔵院に安置される。

○「奈良国立博物館開館130年記念特別展 超 国宝ー祈りのかがやきー」奈良国立博物館、2025 より

大御輪寺旧蔵地蔵菩薩立像:現法隆寺蔵、国宝

■大御輪寺旧蔵不動明王坐像:現玄賓庵蔵、重文

玄賓庵の由来は次のようにいう。

桓武・嵯峨天皇の厚い信任を得ていた玄賓僧都は、俗事を嫌い三輪山の麓に隠棲するが、その庵が初源であるという。

玄賓庵はかつては修験として、三輪山の檜原谷にあったが、明治初年の神仏分離の処置により現在地に移される。

真言宗醍醐派に属する。

本堂は、檜原谷にあった玄賓庵の旧本堂を移したものという。

大御輪寺旧佛である木造不動明王坐像が本尊として安置される。

○「廃寺のみ仏たちは、今 奈良県東部編」小倉つき子、京阪奈新書、2020 より

大御輪寺の中尊・十一面観音立像の左脇に安置と伝わる不動明王坐像(神仏分離の処置以前の直前まで護摩堂に安置との説もある)は現在玄賓庵の本尊として祀られる。

藤原時代の作で、像高約95cm、檜の一木造、明治初年に大御輪寺から玄賓庵へ、その後奈良博へ寄託、昭和11年に玄賓庵に帰ってくる。

○出所亡失

大御輪寺旧蔵不動明王坐像:現玄賓庵蔵、重文

■大御輪寺旧蔵伝日光・月光菩薩立像:現正暦寺蔵

○「廃寺のみ仏たちは、今 奈良県東部編」小倉つき子、京阪奈新書、2020 より

本像は本堂傍らの土蔵二階に安置されていた。伝日光菩薩の像高は166.3cn、伝月光菩薩の像高は164.3cn。

2014年から修復が行われる。合わせて、2016年本堂の修復も完成し、本尊に薬師如来坐像が祀られ、この2躯の菩薩立像が脇侍として安置される。

大御輪寺旧蔵伝日光菩薩立像 大御輪寺旧蔵伝月光菩薩立像

大和正暦寺本堂内陣 大御輪寺旧蔵伝日光菩薩立像2 大御輪寺旧蔵伝月光菩薩立像2

■大御輪寺(若宮)「預証文」3通;菩提山宛

○「廃寺のみ仏たちは、今 奈良県東部編」小倉つき子、京阪奈新書、2020 より

大御輪寺(若宮)「預証文」3通

「預証文」の書き下し(一部)

託券

一、御一新に附 別紙の通り佛具の類/今般 貴山へ寄附せしむるの条 天白なり/それについては御冥加金として金伍十五両/贈られ給い 正しく社納致し候 よって/后代永く貴山の道場に厳飾/下されたき処 仰せ候 依って證券 件の如し

慶應四年七月 三輪社若宮

菩提山 御一山中

紀

一、御月光二光立像 二體

・・・・

御請證記

・・・・・

■大御輪寺旧蔵和幡

○「廃寺のみ仏たちは、今 奈良県東部編」小倉つき子、京阪奈新書、2020 より

旧大御輪寺の和幡:26×225cm、絹布製。

大御輪寺旧蔵和幡・表 大御輪寺旧蔵和幡・裏

■大御輪寺客殿:現・安倍文殊院旧庫裡として現存

安土桃山期の建築と言われる。

○GoogleMap から転載

大御輪寺客殿1 大御輪寺客殿2

■大御輪寺本尊前立十一面観音立像:現・摂津灘金剛福寺本尊

○「廃寺のみ仏たちは、今 奈良県東部編」小倉つき子、京阪奈新書、2020 より

金剛福寺は大正7年の創建、今次大戦の神戸空襲で堂宇・仏像など全て焼失、敗戦後、金剛福寺住職と聖林寺住職が縁者であったことから、聖林寺に退蔵されていた「お前立像」を金剛福寺本尊として迎え入れたという。

大御輪寺本尊前立十一面観音立像

○金剛福寺のサイト:

高野山真言宗を奉じる。

本尊「十一面観世音菩薩」は大和聖林寺の十一面観世音菩薩像(国宝)の大御輪寺以来の御前立(おまえだち)であった。

先の大戦後、ありがたい仏縁を頂戴し神戸金剛福寺のご本尊としてお迎えする。

寺院の沿革:

大正元年高野山大師教会葺合支部が神戸市葺合区二宮町に開かれる。

大正14年葺合区若菜通に「葺合高野山」を創建。

昭和20年6月神戸大空襲により全焼。

昭和22年神戸市灘区原田通(現在地)に移転、仮本堂を建設し「金剛福寺」と寺号公称。

昭和38年本堂が再建。

平成7年阪神淡路大震災により本堂半壊。本尊などは搬出に成功するも、搬出の直後、本堂倒壊す。

平成9年震災復興本堂竣工。

平成10年5月本堂落慶。

4)大和平等寺

2003/8/10追加:

○「三輪流神道の研究 : 大神神社の神佛習合文化」 大神神社史料編修委員会編修. 大神神社社務所, 1983より

★三輪明神の神仏分離

大御輪寺は本社北西に、平等寺は南方一帯に、浄願寺(尼寺)は平等寺の西に存在した。

□大御輪寺

大和聖林寺大桂和尚(兼東大寺戒壇院住職)の弟子に大心(聖林寺住)、一源(法隆寺北室院住)、廊道(大御輪寺住)がいた。

かかる師弟関係で大御輪寺本尊・仏像・什物は聖林寺に移すことになる。

(本尊とは乾漆十一面観世音菩薩立像<国宝・天平>を指す。)

仁王門は安倍文殊院、四天王像(護摩堂安置)は長岳寺、地蔵菩薩像は法隆寺へ遷す。

大般若経蔵は取除かれ、大般若経600巻(元治3年11120-応安3年1370まで)は本願寺(橿原市)に遷される。

(昭和39年大神神社宝庫に保管すろことになる。)

地蔵菩薩立像(弘仁)は法隆寺北室、不動明王坐像(平安・重文)は玄賓庵、増長・多聞二天像(平安・重文)は長岳寺、半鐘(江戸)は宇陀郡円光寺、建造物の一部(元の堂名知らず)は安倍文殊院庫裏として移建(明治4-6年)という。

※安倍文殊院庫裏は大御輪寺客殿という。また仁王門は安倍文殊院とあるが、その真偽及び仁王門の行方は不明である。

2021/04/28追加

○「廃寺のみ仏たちは、今」小倉つき子 より

大御輪寺客殿が明治の神仏分離で、大和安倍文殊院(>参考:安倍文殊院)に移建され、文殊院旧庫裡として現存する。

※増長・多聞二天像(平安・重文)は長岳寺とあるが、2014年の修理でこの二天像の枘に「釜の口云々」の墨書が発見され、

釜の口(長岳寺)伝来のものと分かり、大御輪寺からの伝来は否定される(「廃寺のみ仏たちは、今 奈良県東部編」)。

□平等寺

明治維新前は本堂(南面・本尊十一面観音)、楼門、開山御影堂、慶円上人廟、鐘楼堂、護摩堂(本尊不動明王)、春日社と拝殿、東西の御供所、一切経堂(本尊聖徳太子)、大師堂(弘法大師)があった。

伽藍西方に寺門があり、参道が続き、参道北側手前から桂林院、中之坊、観音院、吉祥院、大門坊があり、大門坊南に惣門があった。

西南に宝生院、多楽院、北の裏道に中院、伽藍西に堂僧篭屋、大智院があった。

慶応4年大智院(藤井覚信)、宝生院(高石覚真)、中之坊(上野光乗)は還俗復飾する。

□「三輪山

絵図・・室町期・部分図」・・・平等寺「絵葉書」より

2025/09/07追加:

□案内板の三輪山古図・文字入れ

明治元年:鐘楼堂(ニ重塔)、護摩堂などが取り壊されるという。

明治2年:平等寺仏像・経典・仏器類は近隣の寺院・民家に散逸する。

本尊阿弥陀大像、四天王4体、厨子入聖徳太子、聖徳太子7歳馬上像、同 立像、厨子入不動尊、聖観音像などは極楽寺へ、

十一面観音像、護摩壇、聖徳太子馬上御姿・童子三体(一切経堂安置)、弘法大師小像は個人宅へ、

吉祥院吉祥天、同大日如来、同金仏歓喜天、同地蔵菩薩、愛染明王、役行者、理源大師は長谷寺金蓮院へ

伽藍所本尊中尊不動明王、左久利加不動尊、大不動明王、大不動尊、弘法大師、小不動尊、役行者、理源大師などと不動尊・童子左右二座は釜口山(長岳寺)へ

吉祥院毘沙門天は個人宅預け、聖観音、大般若経600巻、大般若本尊は本願寺へ、その後聖観音は下馬先上人堂に座す、

弘法大師、金仏阿弥陀如来は個人宅預け、慶円上人像、阿弥陀如来、地蔵尊、大智院文殊菩薩などなどは個人宅預け。

※慶円上人木像は明治23年翠松庵に返納される。

聖徳太子馬上御姿・童子三体は昭和57年本堂再興を機に返還される。

なおこれ等仏像・什宝は移管先々で大切に保管されていると云う。

※2012/02/24追加:

上記釜口山(長岳寺)へ遷された諸仏の中で、木造不動明王坐像(平安後期・重文)は明治8年大和長谷寺普門院不動堂に遷されると云う。

上記記事には多くの不動明王像があり、普門院の遷されたのはどの像かははっきりとはしない。

明治3年:観音堂(3間×3間・向拝1間)取払、本尊十一面観音、大師堂(3間)

観音講は開山堂再興を企図するも、成就せず。上記復飾社僧3名は社家に列する。

明治4年:上地令

覚信大和尚、覚真、光乗和尚などは吉祥院を移築し仮本堂となし、

本尊十一面観音、三輪不動明王、阿弥陀如来、役行者、理源大師、慶円上人像などを守る。

明治11年摂津住吉の万平寺翠松庵の寺号を借りて移す。

昭和52年平等寺の寺号に復する。

2025/09/07追加:

○サイト:「三輪山平等寺」 より

(1)平等寺由緒:(要約)

伝承によれば、聖徳太子の開基、慶円の中興という。

「大三輪町史」は、平等寺以前の大三輪寺遍照院の存在から空海開基説の存在も述べている。

しかしながら、古代の様相は不明であり、文献上の平等寺の初見は「弥勒如来感応抄草」に見える「嘉禎2年(1236)」である。

同書によれば慶円によって、三輪明神の傍らに真言灌頂の道場(「三輪別所」)が建立されたとされ、この道場がまもなく「平等寺」と号したものと思われる。

中興の祖、慶円禅観上人(三輪上人)について、「大三輪町史」には「慶円は、保延6年(1140)鎮西(九州)に生まれ、吉野の堯仁に師事して、醍醐金剛王流(真言宗)の奥義をきわめる。のち、安倍の崇敬寺に住み、三輪山平等寺に移り。日々三輪山で秘法を修めていたが、ある日、閼伽井のほとりで、三輪明神の影向をうけ、神道灌頂之秘法を授けられる。示寂は貞応2年(1223)1月27日、84歳であった」とある。

鎌倉末期から明治の廃仏毀釈までは、平等寺は三輪明神の別当の地位にあり、大きな権限を振るったと思われる。

一方で、「大乗院寺社雑事記」には、興福寺が平等寺に御用銭を課していることが見られ、大和国の他の寺院同様、興福寺の末寺でもあった。

また、同時に修験を修し、醍醐寺との関係も保持していた。

そのため、大衆は「学衆(興福寺大乗院)」と「禅衆(醍醐寺三宝院)」に分かれ、両者は共存あるいは対立抗争する関係であったという(「大乗院寺社雑事記」)。

江戸期には、興福寺の支配を離れ、真言宗(修験)となる。

当時は朱印80石を受ける。

伽藍配置は、室町期の絵図に次のように知られる。

即ち、三輪明神の南方に慶円上人開山堂のほか、行者堂・御影堂・本堂・一切経堂など、東西500m南北330mの境内地に本堂をはじめとする七堂伽藍のほか12坊舎が存在したことが分かる。旧本堂跡地は現在地の300m東にあり、三輪の1番地である。

慶長5年(1600)関ヶ原の戦いで島津軍は敗軍となるも、勇猛にも敵軍の中央突破を図り、主従は戦場離脱に成功する。しかし、手勢はわずか80名になる。主将島津義弘主従13名の一群は三輪明神平等寺に逃避する。

義弘主従は平等寺に70日間逗留し、住職から渡海する舟を買うお金、銀一貫目を借り薩摩に帰還する。

恩義を感じた島津氏は、江戸中期には三間四面屋根紋付の護摩堂を寄進、幕末までの200数十年間、毎年40石(153俵)とご祈祷料銀5枚を奉納し続けるという。

当時の平等寺は南都大乗院の末寺であるが、大峰勤行の寺院でもあって、高野山金剛峰寺と同格であった。醍醐の三宝院などの大峰入りに関して、たびたび大先達役を勤仕したという。島津氏・徳川氏ともこの先達としての役割での繋がりもあったという。

明治元年、神仏分離の太政官布告が布告さる。

明治3年この布告により、平等寺は大御輪寺、浄願寺と共に三輪神社の神官が管理するにいたり、堂舎は破壊され、廃寺となる。

「大三輪町史」には、

「三輪小学校北側の道を三輪山の方へ登って行く道を平等寺坂といい、この道を進んで翠松庵の横、大行事神社の前の坂道を登りつめると、平等寺跡がある。もと高野山の所管であったが、のちには奈良の大乗院の末流となった。

いまから750年ほど前、僧慶円がこの寺に来て平等寺といい、三輪明神の神宮寺の地位につき、社僧は三輪明神の式事を勤めた。

境内は南北328m、東西490mといい、本堂は六間四面の瓦葺、本尊は聖徳太子御自作と伝える十一面観音立像(秘仏)であった。

その他維摩堂・御影堂・上人堂・鐘楼などの堂宇があり、大智院・中之坊・常楽院・多楽院・吉祥院など九ヵ坊の僧房があった。

明治元年、神仏分離のとき、僧侶たちは還俗し、塔中は退転し、現在はただその石垣ばかりが残る。」とある。

ただ、上記では「現在はその伽藍は存在せず、わずかに塔中の石垣のみが遺跡として存在する」と記されたが、実際には廃仏毀釈の直後、小西家より現境内地の寄進を受け、廃仏毀釈前の平等寺住職・覚信和尚と町内有志18名が塔中の一部を境内に移し、本尊十一面観世音菩薩、三輪不動尊、慶円上人像、仏足石等を守り、曹洞宗慶田寺住職・梁天和尚が翠松庵の寺号を移し曹洞宗に改宗し法灯を護持した。

昭和52年(1977)曹洞宗の寺院、「三輪山平等寺」として再興する。丸子孝法の16年間の托鉢によって現在は伽藍も復元される。

(2)明治維新前までの平等寺の所在地

維新前までの平等寺は現在の曹洞宗再興された平等寺のある場所とは違った場所に存在した。

上記の ○サイト:「三輪山平等寺」 > 由緒:(要約)では

「三輪明神の南方に・・・本堂をはじめとする七堂伽藍のほか12坊舎が存在したことが分かる。旧本堂跡地は現在地の300m東にあり、三輪の1番地である。」

あるいは

「三輪小学校北側の道を三輪山の方へ登って行く道を平等寺坂といい、この道を進んで翠松庵<現在の再興された平等寺>の横、大行事神社の前の坂道を登りつめると、平等寺跡がある。」とある。

さらに、上に掲載であるが、

案内板の三輪山古図

案内板の平等寺・部分図・文字入れ

においても、現在の再興された平等寺の東側、三輪明神の拝所のある南側に伽藍が描かれている。

(3)現・平等寺と平等寺旧本堂跡の位置関係

平等寺旧本堂跡地図:GoogleMapを加工

平等寺旧本堂跡地図:本図中の大行事社を過ぎて「平等寺参道」と記した付近一帯に多くの塔中(寺中)があったと推定される。

(塔中跡については、現地での踏査がまだであるので、後日を期す)

○GoogleMap より

平等寺旧本堂跡

平等寺旧本堂跡:ここに写る社は「春日社」である。

現地説明板によれば、「三輪山古図では、参道石階を上ったところにあった楼門を抜けると正面に本堂があった。東側には鎮守・鐘楼があり、西側には愛染堂・不動堂・医王院が描かれる。また西の一段下がったところには大智院が、鐘楼の東南には御影堂・行者堂・開山堂が描かれる。現在でも春日社の背後には本堂基壇が僅かに残る。周辺には絵図に描かれる堂宇の基壇・石垣が残存する。」とある。

なお、「三輪山古図」の平等寺伽藍には鎮守として、切妻造・妻入である春日造の社殿三棟(前に拝殿)が描かれ、また平等寺が古くから南都興福寺大乗院末であったことから、平等寺鎮守は春日明神であったと推測される。以上の経緯で、平等寺伽藍跡には「春日明神」のみが復活したのであろうと推測する。

(4)案内板の三輪山古図・平等寺部分図・文字入れ

現地説明板によれば、「三輪山古図では、参道石階を上ったところにあった楼門を抜けると正面に本堂があった。東側には鎮守・鐘楼があり、西側には愛染堂・不動堂・医王院が描かれる。また西の一段下がったところには大智院が、鐘楼の東南には御影堂・行者堂・開山堂が描かれる。現在でも春日社の背後には本堂基壇が僅かに残る。周辺には絵図に描かれる堂宇の基壇・石垣が残存する。」とある。

なお、上記にある堂宇については、古図上で確認ができるが、塔中(寺中)については、確認が採れない。

即ち、上述の「三輪流神道の研究 : 大神神社の神佛習合文化」では、塔中については次のように記す。

伽藍西方に寺門があり、参道が続き、

参道北側手前から桂林院、中之坊、観音院、吉祥院、大門坊があり、

大門坊南に惣門があった。

西南に宝生院、多楽院、北の裏道に中院、

伽藍西に堂僧篭屋、大智院があった。

しかしながら、寺門と惣門が同じ門なのかどうか不明であり、しかも塔中の位置関係もどう解釈したよいのか分からないので、塔中の具体的名称を決定すること能わずである。

案内板の平等寺・部分図・文字入れ

◆牛頭天皇と熊野権現

案内板の平等寺・部分図・文字入れ によれば、この図の中央やや西南に神宮寺「浄願寺」があり、

その東の丘上に「■王寺」(■は判読出来ない)があり、さらに同じ丘上の東直ぐに「牛頭天王」があり、その「牛頭天王」北下(三輪明神拝所の南)の道を東に進めば、「熊野権現」に至る。

※「■王寺」については資料がなく全く不明。

一方

この付近の現状はどうなのか。

大神神社境内図では、7が成願稲荷(浄願寺)、6が天皇社、5が神宝神社と案内される。

末社・天皇社は「(祭神)崇神天皇/御真木入日子印恵命(みまきいりひこいにゑ)

(由緒)祭神の崇神天皇(みまきいりひこいにゑ)は、三輪山麓の磯城瑞籬宮を都とされました。天皇は敬神の念がことのほか篤く、天照大御神を初めて皇居から倭笠縫邑(現在の桧原社)に遷され、丁重におまつりされると共に、はじめて神社の制度を整えられました。また産業を興し交通を整えて国民の福利を進め、大和朝廷の基盤を確立された数々のご事績から初国治らす天皇(はつくにしらすすめらみこと)と称えられた聖帝です。以下略」と、噴飯するあるいは失笑するあるいは正気かと疑う案内がなされている。

推測するに、幕末までは、この地には「牛頭天王」が祀られていたのであろう。

牛頭天王は「神祇官事務局達

慶応四年三月二十八日」にて「一、中古以来、某権現或ハ牛頭天王之類、其外仏語ヲ以神号ニ相称候神社不少候、云々」と名指しされた神仏であり、第一番目に廃されたのであろうと推測される。邪推すれば、ご一新で、今まで内裏様であった帝が突如として天皇と呼称され、牛頭天王とは惧れ多いということなのであろう。

おそらく、維新政府の神祇官の役人や「おおみわじんじゃ」の神職の悪乗りで、崇神を祭神とする「天皇賛美」の「天皇社」と改めたものであろう。

摂社・神宝神社は「(祭神)家都御子神(けつみこ)、熊野夫須美神(くまのふすみ)、御子速玉神(みこはやたま)

(由緒)三柱のご祭神は熊野三山(熊野本宮・那智・速玉)の神様で、神社の古絵図にも「熊野権現」として描かれています。以下略」と案内されている。

熊野三山の神々は許容範囲であるのであろう、祭神はそのままで、「熊野権現」の社号のみを改めたものであろう。

★復興ニ重塔

寺伝では聖徳太子建立と伝え、大三輪寺と称したという。

鎌倉期慶円上人により再興、平等寺と改称し、多くの伽藍が建立される。

「三輪山絵図・・室町期・部分図」

(・・・平等寺「絵葉書」より)

によると、本堂・鐘楼(二層塔に描かれる)等のほか参道付近に20坊に近い坊舎跡の石垣などがは明瞭に残るようである。

堂塔は本堂、塔、鐘楼、慶円上人廟、御影堂、行者堂、不動堂、愛染堂などがあり、坊舎は多楽院、宝生院、大門坊、吉祥院、観音院、中之坊、桂林院などがあった

。

近年、復古調の本堂が再建される。

さらに2004年は慶円上人中興800年記念にあたり、二重塔(釈迦堂)再建の発願をする。

完成予定図から推察すれば、平等寺古図でいう鐘楼に似た姿である。

2005/01/03撮影:

室町期の平等寺境内絵図中のニ重塔から設計・復元したという。

設計施工は瀧川寺社建築と思われる。(大和岡寺三重塔・丹後成相寺五重塔も瀧川寺社建築の施工)

再興は2004年、初重3間、上層2間とする。

2005/01/03撮影:

大和平等寺ニ重塔1

大和平等寺ニ重塔2

大和平等寺ニ重塔3

大和平等寺ニ重塔4

大和平等寺ニ重塔5

大和平等寺ニ重塔6

大和平等寺ニ重塔7

大和平等寺ニ重塔8

大和平等寺ニ重塔9

大和平等寺ニ重塔10

大和平等寺本堂

2024/10/26撮影:

再興平等寺山門 再興平等寺山内1 再興平等寺山内2 再興平等寺本堂1 再興平等寺本堂2

再興平等寺不動堂1 再興平等寺不動堂2:おそらく翠松庵時代・本堂新造以前の本堂であろう。

再興平等寺波切不動尊 再興平等寺鐘楼 再興平等寺二重塔11

再興平等寺二重塔12 再興平等寺二重塔13 再興平等寺二重塔14 再興平等寺二重塔15

再興平等寺二重塔16 再興平等寺二重塔17

4)三輪明神浄願寺

□浄願寺

明治2年、屋敷・建物はそのままにして、稲田稲荷社を勧請、その他適当に神々を勧請合祀し、明治39年鳥居を建て、昭和41年には大神神社末社となる。

2025/09/07追加:

浄願寺

三輪明神の神宮寺の一つである。尼寺という。

詳細な情報がなく、また堂宇はすべて廃絶、仏像などの遺物も知られず、由緒など不明である。

唯一存在するのは、浄願寺鎮守「成願稲荷明神」で、正應3年(1290)の創祀されたという。

※成願稲荷明神は前を素通りしただけであり、自前の写真ななし。

○GoogleMap より

成願稲荷明神 推定浄願寺土塀1 推定浄願寺土塀2 推定浄願寺土塀3

○ページ:廃仏毀釈で廃寺となった、大神神社の神宮寺(大御輪寺、浄願寺、平等寺)を巡る、2022-07-15 から

推定浄願寺土塀4 推定浄願寺土塀5

2021/12/25追加:

◆多武峰妙楽寺の再興

1977年(昭和52)、三輪明神平等寺を再興した曹洞宗丸子孝法師(平等寺住職)が多武峰妙楽寺の青蓮院跡(あるいは壽命院跡)に多武峰妙楽寺を再興する。

現在は僅か一宇であり、また神社側との軋轢もあるようであるが、画期的なことと思われる。

概要は多武峰妙楽寺中の<2021/12/23付「朝日新聞 夕刊 記事>◇「元妙楽寺 目の前にも妙楽寺?」もしくは「再興多武峰妙楽寺」の項を参照。

2006年以前作成:2025/09/09更新:ホームページ、日本の塔婆

|