|

2008/09/24再訪:

現在は、鐘楼、不動院遺構(奥書院)、般若院跡、本地佛、懸佛などの他には何も見るべきものはない。

参考文献:「多賀神社史」多賀神社、1933 など

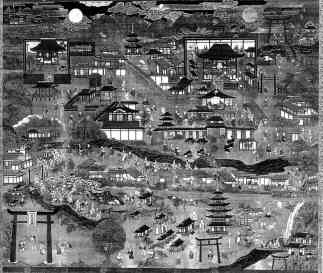

★近江多賀大明神景観

◆多賀明神社頭古絵図

|

|

多賀明神社頭古絵図:(紙本着色・桃山期・多賀大社蔵)

桃山期とされるも、景観から江戸初期のものと思われる。

(徳川幕府寛永造営後の景観と思われる。)

○多賀明神社頭古絵図:部分図:左図拡大図

○多賀明神社頭古絵図:全図・・・・・・ |

寛永造営時の社殿・堂塔は凡そ以下の通り。

本社、幣殿、三宮(本殿東側・西向)、聖殿(幣殿の傍)、経納堂(聖殿の傍・八角堂)、

熊野社(三宮の向側・東向)、天神社(熊野社の傍)、蛭子社(天神社の傍)以上本社玉垣の中、三方は築地。

荒神社(本社築地外・東にあり)、大将軍社(荒神社の東)、御手洗(左記2社の後)、舞殿、庁屋(楼門内にあり)、楼門、東四足門、神輿部屋(四足門の南)、神馬屋(神輿部屋の南)

、

三重塔(2間4尺2寸・五智如来を安置)、本地堂(6間2尺2寸×6間2尺2寸・本尊阿弥陀如来)、安堂(本地堂の南・本地堂より廊下)、鐘楼堂、如法堂(拝殿の西・八角造・本尊普賢菩薩・拝殿へ廊下)、拝殿、護摩堂(如法堂より廊下・本尊不動明王・前に唐門)、叉蔵、伊勢両大神宮(本社の西方・南向)、日向社(伊勢両大神宮の西・南向)、子安社(日向社の境内にあり)

2025/02/09追加:

○「第9回学術研究助成(平成21年度)研究成果報告 近江国敏満寺の復原研究」仁木 宏・藤田裕嗣・音田直記 より

−地籍図分析と聞き取り調査を中心に−

仁木 宏 (大阪市立大学大学院文学研究科)、藤田裕嗣 (神戸大学大学院人文学研究科)、音田直記 (多賀町教育委員会)

「多賀大社境内古図」(多賀社蔵)

多賀大社境内古図:上に開催の古絵図と同じものである。

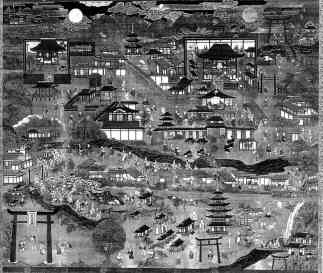

◆多賀参詣曼荼羅

2025/02/09追加:

○「第9回学術研究助成(平成21年度)研究成果報告 近江国敏満寺の復原研究」仁木 宏・藤田裕嗣・音田直記 より

多賀参詣曼荼羅は現在3幅伝わり、それはサントリー美術館の1幅、多賀明神に2幅である。

なお、いずれの曼荼羅図の左肩の描かれる三重塔は「竹生島寶厳寺三重塔」である。

◇多賀明神参詣曼荼羅C本:多賀明神蔵、江戸期、155×177cm

|

|

○多賀参詣曼荼羅C本-1:左図拡大図・・・・・

画面中央を御手洗川が流れる。

上部右が本殿・左は不動院、本殿前方に左から本地堂・三重塔・拝殿などが並ぶ。下段中央は敏満寺伽藍(五重塔など)・胡宮神社鳥居などがある。桃山期の社頭の景観とされる。

※本殿と不動院との間(本殿左・築地内)に三重塔があるも、これは不詳。

○多賀参詣曼荼羅C本-2;上図部分図:彩色画像

2008/08/31追加:

多賀参詣曼荼羅C本-3:全図(色彩図)

2025/02/09追加:

○「第9回学術研究助成(平成21年度)研究成果報告 近江国敏満寺の復原研究」 より

多賀参詣曼荼羅C本 |

◇多賀明神参詣曼荼羅B本:多賀明神蔵

多賀参詣曼荼羅B本−1:作成時期不詳、紙本着色、143×180cm、多賀大社蔵

本地堂の右の三重塔(寛永造営時に建立)は描かれてはいない。

不動院と如法堂・本殿間に三重塔が描かれるも、この三重塔は不詳。※この塔は平面円(八角?)で描かれている。

画面下には敏満寺(福寿院)及び胡宮神社の境内が描かれる。※この塔は平面方の三重塔で描かれる。

何れにしろ、作成時期・景観の時期は不明。

2008/08/31追加:

現在3種類の参詣曼荼羅が知られる。

このうちの「参詣曼荼羅1」は、最も古いものと推定されると云う。

多賀参詣曼荼羅B本ー2

2025/02/09追加:

○「第9回学術研究助成(平成21年度)研究成果報告 近江国敏満寺の復原研究」 より

多賀参詣曼荼羅B本

2010/10/11追加:

○「社寺参詣曼荼羅」(目録)大阪市立博物館、1987 より

◇○多賀参詣曼荼羅A本:サントリー美術館蔵

多賀参詣曼荼羅A本:紙本着色、2曲1雙、153×170cm、個人蔵

上部右に本社、左に不動院、下部右に胡宮神社・敏満寺を描くのは同一の構図である。

2025/02/09追加:

○「第9回学術研究助成(平成21年度)研究成果報告 近江国敏満寺の復原研究」 より

多賀参詣曼荼羅A本

※多賀社にある曼荼羅はどれも旧坊人の家で発見されたものと云われる。

◆多賀明神堂舎配置図

○社殿堂舎配置1:曼殊院文書:時期不詳

※時期不詳なるも、ほぼ寛永造営の配置と思われる。

○社殿堂舎配置2:曼殊院文書:時期不詳

※宝塔の表示が無い。

2010/01/10追加:

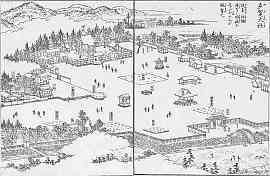

◆犬上郡多賀神社境内図

|

|

犬上郡多賀神社境内図:左図拡大図、江戸期

※但し部分図、境外の東に天神社、西に日向明神、南には胡宮や滝宮、北には千代宮が描かれる。

※三重塔・本地堂などの堂宇も描かれる。寛永年中の再興後の姿、安永・天明の火災焼失前の姿を描くものと推定される。◎「近江国絵図[元禄]」(多賀大明神部分図)、天保8年(1837)

近江国絵図[元禄]:元禄期には塔婆が描かれる。 |

2008/09/24追加:

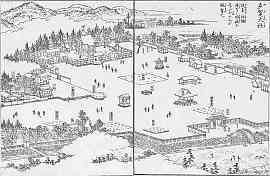

◆文化2年(1805)刊「木曽路名所図会」

|

|

○近江多賀大社:左図拡大図 近年社頭残りなく回禄に及ぶ今仮屋なり

・・の文意がある。 「木曽路名所圖會」編集の頃は「塔跡」(基壇と礎石)などがはっきり描かれる。 2010/01/10追加:

「近江名所図会 巻4」文化11年(1814)

近江名所圖會:上記「木曽路名所図会」

の絵(不動院)の左側の絵である。

※これ等の絵図は基本的に同じ絵図・記事を使用する。 |

仁王門の正面に庁屋跡、左手に塔跡、その左奥に本地堂跡、さらに左奥に宝蔵跡、本地堂奥に不動堂跡・八角堂(如法堂)跡などが描かれる。

安永2年(1773)大火・堂塔社殿殆ど全部を烏有に帰す。天明2年(1782)火災。 寛政3年(1791)暴風、再建社殿倒壊。

※安永2年の焼失から、堂塔の再興が叶わぬ状況を示すと思われる。

※文化年中には塔跡基壇・礎石が残っていたと思われる。

★多賀社の沿革

天平10年(738)多賀社造営、本地堂、護摩堂、如法堂、八角経蔵、三重塔、御宝蔵、楼門を再建。

※本地堂は神護寺と号し、本尊は多賀大明神本社の本地阿弥陀如来であった。

明応3年(1494)近江守護佐々木孝頼、多賀豊後守高満に命じて、天台宗護摩堂及び不動坊一宇を建立。

※神宮寺配下の坊人が全国にお札を配って信仰を広め、中世近世には伊勢・熊野とともに庶民の参詣で賑う。

不動院(坊)は坊人の活動を支配し、多賀社の中で勢力を伸張させる。

近世不動院は京都粟田口青蓮院院家の一つたる尊勝院の兼帯であった。

※不動院の下に、観音院・般若院・成就院の三院があった。

観音院は日向社の別当で、天台宗であった。

般若院・成就院はもと敏満寺の塔頭であり、多賀明神年中行司には、両院が多賀明神に出張して執行する形態であった。

元亀元年(1570)敏満寺は、織田の兵火に罹り悉く退転、そのため両院は多賀明神に移転し不動院の配下となる。

※胡宮大明神は敏満寺鎮守で多賀大明神と同じ伊弉諾尊・伊弉冊尊を祭神とする。(但し異説もある。)

現社務所は元敏満寺塔頭福寿院を転用、福寿院は明治維新まで胡宮大明神の別当であった。

なお境内には、天台の大寺であった時代の敏満寺金堂礎石・仁王門跡などを残す。観音堂・大日堂なども残す。

→近江敏満寺跡(近江胡宮明神)

寛永11年(1634)〜寛永15年、徳川幕府、社殿造営。

※寛永造営時の社殿・堂塔の概要は上掲「近江多賀大明神景観」の項にあり。

元禄年中修理、宝暦12年屋根葺替

明和3年(1766)大修理の勧化を開始。

安永2年(1773)大火に襲われ、社殿・堂塔の殆ど全部を烏有に帰す。

(表門から裏門に至る一切を焼き尽くす。不動院は交蔵を除き全部を、般若院は大蔵を除く全部を焼失。やや社頭から離れた観音院も全焼。

正覚院、安養寺なども焼失。)

※はっきりした文献は未掌握ながら、三重塔はこの安永2年に焼失し、以降再興に至らずと思われる。

※直後に取りあえず仮殿を建立することとなる。本殿は文化5年(1808)に仮殿から再興。

※現在の景観は昭和初期の大造営(国費)による。

明治元年、神仏分離により、別当不動院復飾、境内すべての神宮寺は払拭せらる。

不動院融信は還俗、不知哉川(イザヤガワ)光信と称し、他の社僧も多くは復飾し、下社人として神勤するも、

一朝にして地位が逆転したため軋轢が絶えなかったと云う。

明治4年社家側は不動院及び他の3院に乱入、社僧を排撃、仏像・仏器を投棄した。

土民も乱入し宝物・什器類を奪った。本地仏は本地堂より搬出し、表門付近の路上に遺棄し、誰ひとりとして顧みるものも無い有様であった。

しばらく後ようやく多賀真如寺が保護方を願い出、同寺の本堂に安置した。

※本地堂は明治4年(7年とも)焼失と云う。本地堂本尊阿弥陀如来坐像(平安期)は現在真如寺蔵、重文に指定される。

破壊された不動院はその後改造の上、事務所に充られ、今日に伝わる。

他の観音・成就・般若の3院は破壊・売却でその形骸をも留めない。

明治7年旧本地堂・旧庵室を全焼(原因は不明なるも放火であったと云う)。

明治28年氏子中より本地堂再興の儀を起こすも、勿論実現するには至らずと云う。

明治4年県社兼郷社、明治18年官幣中社、大正3年官幣大社と国家神道の中で虚栄の栄達をなす。

2025/02/03追加:

「お伊勢参らばお多賀へ参れ、お伊勢お多賀の子でござる」、「伊勢へ七たび、熊野へ三たび、お多賀さまへは月まいり」という俗謡が江戸中期から幕末にかけて流行したという。

どういうことか。

多賀明神の祭神は伊邪那岐・伊邪那美であり、伊勢内宮の祭神がアマテラスという他愛無い「古事記」の神話を利用しただけのものであろう。

但し、「延喜式」には「多何(たか)神社二座」とあり、少なくとも、平安期には多賀の祭神は伊邪那岐・伊邪那美であったことが覗われるから、多賀の祭神は古いものと思われる。

しかしながら、一体誰が祀ったのかは推測の域を出ず、また、二座が伊邪那岐・伊邪那美である確証はないと思われ、眉唾かも知れない。

江戸中期になると、武士以外の今でいうプチ富裕層が台頭し、自我の目覚めもあり、「息抜き・物見遊山」が流行する。

それが、伊勢・熊野・多賀への参詣(信仰というより物見遊山の側面が強いのでは)ということになったのであろう。

勿論、中世から近世初頭かけては存在した大壇越の経済的没落が顕著になり、伊勢・熊野・多賀といった宗教的権威も生き残りをかけ、イノベーションに乗り出す必然性があったと思われる。

それは、伊勢神宮の「御師」の全国巡教による参宮講や神明講の組織化、多賀の「同宿輩(坊人)」の全国勧進による多賀講(大般若講・延寿講)として結実する。伊勢や多賀参詣の広告宣伝・参詣客の動員に成功する。

多賀は伊勢とセットの売り出しに成功する。冒頭の俗謡はそのことを謡っている。

なお、両参りの例は讃岐金毘羅大権現(松尾山金光寺)と備前児島瑜伽山大権現(蓮台寺)の例が見られる。

伊勢や多賀と同様の僧職や修験や神職による一般大衆の組織化は、冒頭での熊野三山信仰や関東での浅間信仰(富士信仰)などが大規模なものであり、高野山(尤も高野山の活動は中世が最盛期であった)などもその例であろう。

その後、明治維新となり、その神仏分離の処分では、伊勢・多賀・熊野・浅間・金毘羅・由加・高野山を始め、例外なく、神仏分離が貫徹された。

→伊勢・宇治山田神宮寺、紀伊青岸渡寺(熊野三山)、甲斐北口本宮・駿河富士山本宮・駿河富士新宮、紀伊高野山

その後、これらの社・明神・権現・寺院を由緒正しき神社と邪神を祀る神社に区分したのは、祭神が伊勢・多賀のように皇室の先祖神を祀るという物語に由来するか否かの判断だけで、「正」か「邪」であるかと区分されたのである。

●多賀明神現況

2008/09/24撮影:

多賀大明神鐘楼:建築時期不詳、ごく近年の建築とも思われる。

※なを、梵鐘(天文24年<1555>鋳造)が現存する。

多賀大明神般若院跡:不動院左手に跡地を残す。

多賀大明神太閤橋:石造太皷橋

なお不動院建物の一部が奥書院として残る。(未見)

2023/07/15撮影:

多賀明神本社1 多賀明神本社2

多賀明神御文庫 多賀明神神輿庫 多賀明神神輿 多賀明神鳳輦

多賀明神鐘楼1 多賀明神鐘楼2 多賀明神鐘楼3 多賀明神鐘楼4

なお、梵鐘は天文24年(1555)の刻銘があり、相当な大型の鐘という。

多賀明神太閤蔵::天正年中太閤秀吉は大政所の病気平癒を祈願し、全快し、それに対し10000石を寄進、それに依って不動院庭園などが整備され、この蔵もその一環という。

なお、少し離れているが、河内風穴がある。

●多賀河内風穴:鍾乳洞である

多賀河内風穴1 多賀河内風穴2

◆多賀真如寺

2008/09/24撮影:

浄土宗真如寺:本堂には木造阿弥陀如来坐像(像高は140.9cm)を安置する。

○「多賀町観光協会パンフレット」 より

本地阿弥陀如来坐像:多賀大明神本地堂本尊、藤原期、重文

2025/02/04追加:

多賀大明神本地佛のほか、本地佛と一具と考えられる「阿弥陀三尊懸佛」一面も有する。

なお懸佛は多賀安養寺にも伝えられるという。

2025/02/03追加:

○GoogleMap から転載

浄土宗真如寺 多賀明神本地佛:多賀明神本地堂本尊、現真如寺本尊 多賀明神懸佛

◆多賀八重練高松寺

多賀明神安置の大日如来が、明治の神仏分離の処置で、高松寺に移されるという。

木造大日如来座像:(町文):「敏満寺の中世墓地」

高松寺:多賀町八重練581に所在、臨済宗、本堂一宇のみと思われる、情報はほぼなし。

◆多賀安養寺

多賀大明神の東に位置する。寛弘年中(1004-1012)恵心僧都の開基という。比叡山延暦寺末。

文和年中(1352-1356)京都青蓮院実明の息、大僧正慈能により再興、その後寛永年中(1624-1643)青蓮院資顕の息、粟田尊勝院主多賀明神不動院兼帯大僧正慈性によって中興される。

明治維新後、正覚院と合併したと思われる。多賀社僧正覚院の位置は未掌握であるが、おそらく寺屋敷は隣接し、合併にあたっては正覚院の境内も合わせて安養寺境内と成したと思われる。

山門は多賀明神から移建するという。また多賀明神懸佛も残すという。

○ブログ:トリップアドバイザー>安養寺 から転載

安養寺山門

→近江敏満寺

・胡宮明神

2008/06/06作成:2025/02/03更新:ホームページ、日本の塔婆

|