− 藤枝・大手〜青島 −

藤枝宿の東木戸から進む。

白子・長楽寺の商店街を通り、瀬戸川を越え志太・南新屋を通り青島へと向かう。

青島の一里塚まで旧東海道を進むと約6km。

寄り道をして行くので10km程度の行程になる。

[藤枝宿東木戸]

[藤枝宿東木戸]

天理教の教会の前に東木戸の標柱が立っている。ここから藤枝の宿が始まる。

岡部宿方面へ戻るにはこちらをクリック。

[成田山]

[成田山]

新護寺。「成田さん」と呼ばれて親しまれている。看板に由来が書かれていた。

当山は今から約750年前の建長年間、照光院と云う名前の寺院であったが、後嵯峨上皇の子、 宗尊親王(十才)が6代将軍となる為、京都から鎌倉へ東海道を上る途中、ここ藤枝の宿で 親王の乗っておられた御所車の左輪が折れてしまった。

そこで御所車を修理する間照光院で 休息された。光栄ある休息にあづかった寺では、これを記念してそれ以来寺名を左車山休息寺と改めた。

又、この修復に当り破損した左輪や車軸を寺の裏の聖地を選んで埋めた後、その跡に 宮一宇を建立した。現在保存し、左車神社と名付けた。又、この地名をも「左車」と名付けて現在に至っている。

その当時境内には本堂、不動堂、大師堂、庫裡等の伽藍があったが、その後、今川氏から武田氏の戦国時代となり、文禄〜慶長にわたっての二度の戦火に遇ったため焼失したのち、廃寺同様となっていたところ、千葉県大本山、成田山の御分身を勧請して皆様方の燃ゆるが如き旦つ不断の御熱誠によりまして、静岡県唯一つの成田山として明治初年落成し、未曾有の盛況裡に入佛大法会を終え、今日に至り、駿河鎮護の道場として偉観を添え得ましたことは法幸限りなく御同慶至極の事と存じます。 合掌

[本町・天王町・大手]

[本町・天王町・大手]

本町3丁目の交差点。昔、この交差点はバスターミナルとなっていて商店街の起点となっていた。

ここを左に入ると大手。さらに進むと田中に至る。「大手」の町名は田中城の大手門からきたのだろうか。

この交差点を右に入ると天王町。昔「おてんのうさん」と呼ばれる神社の祭があって屋台がでたり花火が上がったりしていたが今はどうなっただろう。

天王町を過ぎてさらに進むと薮田、花倉へと向かう。花倉には「花倉城址」があるらしい。機会があったら行ってみたいところだ。

[小林目立]

[小林目立]

旧東海道から外れて寄り道をしてみます。

本町3丁目の交差点を左に50mほど入った所に小さな作業場があって、旦那さんが今では珍しくなった鋸の目立てを行っていた。

恐々と声を掛けてみたら気さくな旦那さんで、報道もされているほどの有名人でした。

[愛宕神社]

[愛宕神社]

小林目立から少し戻った路地を東側に戻るように入って300mほど行くと小さな神社が建っている。

この近所の神社(愛宕神社・左車神社・八坂神社)は皆、7月の第3日曜日が例祭日として合せて実施しているとのことです。

[愛宕神社]

[愛宕神社]

由緒が書いてありました。

御祭神 二座 伊邪那美命(いざなみのみこと) (国土造営の神)

迦具槌命(かぐつちのみこと) (火の神)

相殿 村岡社

祭神 応神天皇・桓武天皇 旧除地高1石7斗

鎮座地 本町愛宕神社藤枝市本町690(左車字権助) 境内地130坪

御由緒

御祭神の伊邪那美尊「(伊勢大神の母神)は天の下の國々島々又万物を支配し給へる数多の神々を生成された尊い産霊の神様である。

迦具槌の命は火を司り給ひ光と熱とを以って萬物を活動させ生々化育さす広く厚い御神徳を具へられ又火が燃える様な勇猛熾烈な神様である。

以上の如く愛宕神社は防火鎮火の神様であり、何事にも発展繁栄開運の神様で開運厄除祈願で格別の御霊験を顕はされる。

当本町愛宕神社の創立年月日は不詳であるが境内の洗心石鉢に「宝永3年5月施主下伝馬町」と刻まれていることは古い昔からのものであり当時からの氏子の信仰と神社護持の範囲の一端を物語るものである。

[村岡山満願寺]

[村岡山満願寺]

国道1号線へ出ると藤枝北高が通りの向こうに見え、その右(南西)側の国道沿いに寺が建っている。

駿河三十三観音 札所 第6番 天台宗「村岡山満願寺」 御本尊 聖観音。

皆人の心の雲は 晴るるなり 村岡山の 慈悲の光りに

右(上記)は駿河一国三十三ケ所 観音霊場巡り案内に案内による。

満願寺の聖観音像は、弘法大師作といわれ、鎌倉の、村岡の郷に安置されていました。

今から650年前、新田義貞が鎌倉を攻め北条高時を亡ぼしましたが、その時の戦でたくさんの神社仏閣は兵火のため灰塵に帰したのです。

聖観音の安置された、村岡郷の某山杉山寺もその時の戦火に合い、焼かれたのです。

その時、尊像を持ち出した者がありましたが、誤って滑川へ落としてしまったのです。尊像は海に流れ、年経て焼津当目の浜の巨岩(この岩を観音岩という)の上にたどりつき、毎世光を放っていました。

時の郡司、一色佐衛門尉は小舟を出して像を拾い上げたのです。

そしてこの事を、太政大臣源義満に報告しました。義満は、尊像を安置する一宇を建立させ、供田を寄付されました。

その後、永禄年間、武田方、馬場美濃の守が、田中城を建築し、後、山県三郎兵工の居城となりましたが、間もなく武田氏は亡び、徳川方の世となりました。

その様な時代の移り替りの中で、城主は代々当観世音を、城の守護安鎮の祈願寺として尊崇し、堂宇の修繕は勿論、祈祷料の他、米数十俵をたまわっていたのです。

明治初年に至って、国主は国替となり、ついで廃藩置県の制によって、祈祷料は止み、供田もとりあげられ、堂宇維持にも困難し、大破のままでした。明治33年8月、有志の補助を得て修繕が施されたのです。

今では、駿河33観音札所として、広く参拝者を迎えています。(西益津村史並びに藤井誠氏資料による)

[育英碑]

[育英碑]

満願寺の横の林の中に石碑が建っていて、説明書きがありました。

明治政府は国民皆学をめざし、明治5年(1877)、学制を発布して小学校教育の浸透や義務教育化を図る教育政策を推し進めてきた。

志太地域では、教育熱の高まりとともに私塾が相次いで開設されたが、ここ田中では幕府の儒学者であった永井東陵によって早くから「育英舎」(明治3年)が開設され、伝統的な漢学を中心とした教育が行われていた。

明治34年には多額の私財を投じて、西欧の学問を取り入れた中等教育の私塾「育英学校」を創設し、養子の梅陵とともに先進的な教育にあたった。

明治45年に閉校となるが、それまでに1000余名の人材が巣立ち、その中には国会議員となった山口忠五郎や岡野繁蔵などの優秀な人物を多く輩出しており、短い期間であったが志太地域の教育に果たした役割は非常に大きかった。

育英碑は、この永井東陵を顕彰したもので、沼津兵学校教授を勤めた田辺太一が、中央から遠く離れているにもかかわらず育英学校で行われた教育は、中村敬宇の同人社や福沢諭吉の慶應義塾にも匹敵するほどであったと称賛している。

永井東陵 とうりょう(1822〜1909)

名を醇。幕府の儒官で、昌平黌教授。明治元年46歳で駿府に移住。翌年田中に移った旧幕臣子弟の教育のために藤枝に移住した。育英舎、育英学校を開設し、さらに明治42年には女子教育の駿陽女学校を設立した。

[田中神社]

[田中神社]

満願寺や育英碑の隣に神社が建っている。由緒が書かれていたので読んでみます。

御祭神 宇迦之御魂神 徳川家康公

鎮座地 藤枝市郡宇山の鼻729

境内地 485坪 氏子数620戸

由緒

今からおよそ410年の昔、治乱攻防の戦国時代、甲斐の武田信玄は今川勢を攻め領土の安泰のため田中城を増築し守護神として山城の国から宇迦之御魂神を招請し祀ったと言われる。

この神は通称お稲荷様として五穀豊穣、商売繁盛、家運隆盛の神として武家はもちろん一般の信仰も極めて厚く徳川時代になっても代々の城主も尊崇の念に厚く毎年2月の例祭には城中に領民を入れ神酒を賜ったという。

明治初年の大改革により江戸から転住して来た旧幕臣は宗家東照公を祭神として権現社に祀り後に稲荷舎に合祀して田中神社と称した。神祠も城内から田中二番町(現大手二丁目)に移り、更に大正2年現在地に遷座。現地は旧西益津村の中心にあり土地も小高く樹木うっそうとして神社の尊厳を維持する適地であった。

東照公は田中城との因縁極めて深く戦国動乱の時代を終息。今日の平和国家建設の基礎を築いた功績は極めて大きい。

[大手]

[大手]

国道を南西に進むとすぐの信号が大手交差点。

このあたりには50年ほど前に廃線となってしまった藤相線という軽便の始着駅があった。その後静岡鉄道のバス車庫となっていた所だ。

右へ行けば400mで旧東海道に戻り、左に400m行くと田中城址がある。

田中城址は別の機会とし、旧東海道へ戻ることにする。

田中城址へ行くにはこちらをクリック。

[常夜灯]

[常夜灯]

旧道の本町3丁目の交差点まで戻り、西へ進むとすぐ右に交番があって、立派な常夜灯が立っていた。

[藤枝宿絵図]

[藤枝宿絵図]

常夜灯のすぐ前に写真付きの見どころ案内看板が立っていました。

藤の里 歴史探訪

藤枝宿は、江戸から49里(約200km)のところにある、品川から数えて22番目の宿です。街道を一歩入れば昔ながらのたたずまいが宿場時代の名残りを語りかけてくる藤枝宿。現在に伝える天保13年の地図とほとんど変わらない町筋を探訪してみませんか。

<一.正定寺(本願の松)>

田中城主であった土岐丹後守頼稔が大阪城代へと出世したのを記念して寄進したものと伝えられており、藤枝市の天然記念物として指定されています。

<二.大慶寺(久遠の松)>

700年程の昔、日蓮上人が自ら植えたと伝えられている25mほどの松で、県の天然記念物として指定されています。大慶寺は田中城主の祈願寺であり、藩士などの墓も多数あります。

<三.蓮生寺>

源氏の武将・熊谷直実(後に出家して蓮生法師)ゆかりの古刹。山門は、文化8年(1811)、田中城主本多正意によって寄進されたものです。

<四.蓮華寺池公園>

藤の花で広く知られた総合公園です。

園内には様々な施設が整備されており、市民の憩いの場として親しまれています。

<五.藤枝市郷土博物館>

原始から現代まで、時代ごとに藤枝の歴史を学ぶことが出来る博物館です。数々の遺跡の出土品をはじめ、田中城や東海道藤枝宿の資料などが展示されています。蓮華寺池公園の中にあります。

<六.飽波神社(あくなみじんじゃ)>

古い歴史と格式がある神社で、10月の第一土・日・月が例祭日です。3年に一度の藤枝大祭には、旧藤枝町各区から十数台の山車(屋台)が繰り出し、手踊りや地踊りが奉納されます。

<七.長楽寺>

仁安年間(約800年前)の創建とされる名刹です。山門は市之瀬の高根白山神社宮司の家の門を移したと伝えられ、庭園と春梅が有名です。

<八.須賀神社>

旧東海道に接した水守にある神社です。御神木であるクスノキは根廻り15.2m、樹高23.7mの巨木で県の天然記念物に指定されています。

<九.史跡 田中城下屋敷>

田中城は今から500年程前、この地の豪族であった一色信茂が今川氏の命を受け築城したといわれています。江戸時代には駿府城の西の守りとして重要な位置を占めてきました。現在は下屋敷跡に建物や庭園が移築・復元されています。

<東海道藤枝宿いきいきまつり>

古くから市民に親しまれてきた白子の天狗まつりと上伝馬まつりが一緒になって、旧東海道を舞台に毎年11月3日に行われます。防火、防火、商売繁盛、無病息災などを願って、天狗行列やまとい行列、万燈が夜の旧東海道を賑やかに進みます。

[白子]

[白子]

このあたりから藤枝の中心街だった。

生活のほとんどの者はこのあたりで賄われた。

映画館もいくつかあったように思う。

[了善寺]

[了善寺]

藤枝東高等学校へ向かう通りが出会う信号をこえるとすぐの路地を入ると了善寺がある。

落ち着いた寺だ。

[むらこしつり具]

[むらこしつり具]

寺の前に昔からやってますといった釣り具屋がある。

[藤枝小学校]

[藤枝小学校]

了善寺の横に藤枝小学校がある。小学校の名前からすると、このあたりが藤枝の中心だったと伝えているようだ。

二宮金次郎が大事そうに子供たちを見守っている。

[蓮華寺池]

[蓮華寺池]

藤枝小学校の裏に蓮華寺池がある。

[郷土博物館]

[郷土博物館]

蓮華寺池の畔に藤枝市立郷土博物館がある。

[古墳広場]

[古墳広場]

池の脇から遊歩道をたどる。

1km程、山道を歩くと出会うこの看板から古墳群が始まる。

[古墳広場]

[古墳広場]

まずは12から17号墳の間を通り抜ける。

[一号墳]

[一号墳]

大きく目に付くのが一号墳だ。

[古墳広場]

[古墳広場]

7号墳の前に説明看板がある。

[古墳広場]

[古墳広場]

一番奥が6号墳。

これだけ多くの古墳が保存され整備されているのは見事。

[古墳広場]

[古墳広場]

1号墳の横に四阿があって「富士見平」と呼ばれている。

先ほどまで見えていたけれど隠れてしまったと集まっている高齢者軍団に残念がられた。

[白子の由来の碑]

[白子の由来の碑]

東海道に戻った所に小川眼科があって、この白子という地名の謂れが書かれていた。

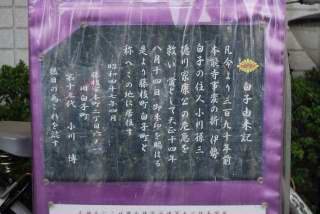

[白子の由来記]

[白子の由来記]

以前にはここに石碑が立っていたらしい。。

凡そ今より390年前本能寺事変の折、伊勢白子の住人小川孫三、徳川家康公の危急を救い、賞として天正14年8月14日、御朱印を賜はる是より藤枝町白子町と称へこの地に居住す

昭和47年4月

藤枝市本町2丁目6−1 旧白子町 第13代 小川 博 後日の為これを誌す

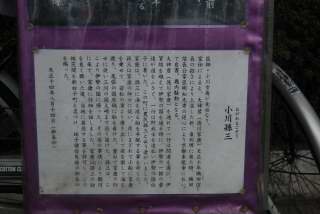

[小川孫三]

[小川孫三]

医師・小川玄庵が先祖なり。

家伝によると、大神君(徳川家康)天正10年織田信長公家臣明智光秀の逆心により京都本能寺において自害。幾内騒動となる。

大神君(徳川家康)を連れて一行は間道を選び、伊賀路を越えて伊賀の国を通る時に、伊勢の一揆の者達が道をふさぐ。一行は野武士を追払い伊勢の国白子に着いた。この町に農民孫三と云う者がいました。

家康は孫三に海を渡る船を手配する事を命じた。孫三は家康の仰せに従い、夜にまぎれて小舟に家康を乗せて、若松の浦より漕ぎ出して夜を徹して海を渡り、尾張の国床鍋に船を着けた。重ねて家康の仰せに従い三河の国大崎まで送り届けた。孫三は、ここより伊勢の国に帰った。

その後の事情により駿河に来て、家康に仔細を話しました。家康は孫三の話を良く聴いた後、当地に居住する事を許可し、この地芝間を新白子町と名づけ、地子諸役免除の御朱印を賜わった。

天正14年8月14日(御朱印)

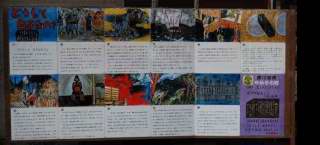

[どうして白子なの?]

[どうして白子なの?]

紙芝居に仕立てた白子の由来が看板にしてありました。

(1)白子の小川眼科さんの横に、小さな黒い石が立っているのを、みんな知っている?。

その石を良く見ると小さな字がたくさんほってあるんだよ。だから、その石にはどんな事が書いてあるの?とおいじさんやおばあさんに聞いたらね、その石にはみんなの住んでいる白子の町の起りが書いてあるんだって。

(2)お話は、今から450年程前の西暦1586年(天正10年6月)に始まります。今の三重県伊勢の白子というところに、孫三という人がおりました。孫三が、家の前の田んぼで麦刈りをしていると、一人の男があわてて逃げてきて「私は怪しいものではない。だが追ってに追われている。どうか助けてくれ。」と頼みました。

ふと見ると山の向こうに数人の追っ手が見えたので、孫三はとっさに自分の刈った麦の束の中に男を隠し、そのまま何もなかったように麦刈りの仕事を続けていました。

(3)そこへ数人の男がドカドカと現れ、「今ここに男がにげてこなかったか?」「たしかに来たはずだ」「男をかくすとお前の首はないぞ!」と脅し、家の中からあたりいったいを探し始めました。

孫三はとっさに「あーそう言えば、さっき向こうのほうへ一人の男が逃げて行ったが・・・」と言いました。それを聞いた男たちは「向こうだ向こうだ急げー」と足早にかけていきました。

(4)夕方になりあたりが薄暗くなると、孫三は麦の中からさっき隠した男を出してやり「追っ手は向こうへ行ったから今のうちに私の家へ入りなさい。腹も減っているだろうから、飯も食わねば 早く!」

孫三は見ず知らずのその男を自分の家の一番奥の部屋へ通しました。その部屋の床の間には鎧兜が飾って有りました。それを見た男は「鎧兜があるとは ただの百姓ではないはず・・・」

「どのような身の上か?」と、たずねました。

(5)「実は今から431年前、近衛天皇が、顔がサルで胴がトラ、しっぽがヘビという大変恐ろしい怪物に日ごと悩まされ毎夜眠れぬ日が続きました。その為、天皇は源三位頼政公にヌエ退治を命令しました。その時に頼政公のお手伝いをしたのが私の先祖です。ヌエ退治のごほうびとして、武士の位と小川という苗字を天皇より頂きました。」と孫三は話ました。それを聞いた男は、天皇に奉仕し、その上苗字帯刀を許されるような人なら信用できると思い今度は自分の身の上を話し出した。

(6)「実は私、徳川家康という者。織田信長に駿河の国をもらい、そのお礼に安土城に行き、いろいろなもてなしを受け、今日、大阪の堺より京都へ行こうとしたが途中本能寺で変が起き、光秀により織田信長は倒され天下は乱れた。私は光秀に追われた為、奈良より伊賀上野を通り伊勢の白子まで逃げて来たのです。私はどうしても岡崎まで行きたいのです。」

(7)孫三と家康は二人だけで晩飯を食べながらじっくりと話し合い、岡崎まで逃げる方法を考えました。

まわりは追っ手の力が強いので海を渡る事にしました。

夜になりました。灯りもない真っ暗な海へ孫三と家康は、白子の港より小舟をこぎ出しました。そして、ようやく常滑の正住院というお寺の裏の海岸にたどり着き無事に家康を岡崎まで逃がす事が出来ました。

そして、更に駿河(今の静岡)まで家康のお供をして送ってきました。

(8)孫三は家康を助けた為、伊勢の白子に帰る事が出来なくなりました その事を家康に相談すると、「それは気の毒な事をした。それでは駿河の国の山西に住め。」と言われ、高草山の西、この白子の町に住み始めました。

その頃の白子は、すすき等の茂った淋しい所でしたが、伊勢の白子を思い第二の白子として住み始めました。

その後何年かたち、孫三は、家康の一生のうちで『四大危機』といわれる程の危険な伊賀越えを手助けしたごほうびに、家康より御朱印を戴きました。

(9)その時代の藤枝は宿場町で東海道を通る人や馬、かご、荷物等を次の宿場まで送り届ける責任を持たされました。

上伝馬や下伝馬には問屋を置き、他の地区の人はいやでも人夫を出さなければならなかったのですが、白子だけは御朱印のおかげで人夫を出さずにすんだのです。

(10)その為に、白子へは人々が移り住むようになり、安心して商売をやる事が出来たのです。その後、白子の人達みんなのお願いによって将軍様が代々変わってもこの御朱印の力を続けて使えるようになりました。ですから、白子の人達は御朱印を大切にし、その力を明治の初めまでの長い間利用しました。

従って、御朱印は小川家だけのものではなく、白子の町の守り本尊ともいうべきものになりました。

(11)今でも小川さんの家には、家康より戴いた御朱印が大切に残されています。小川さんのお墓のある了善寺の、もとのお寺も、伊勢の白子に光明山としてあるそうです。そこにはずーっと昔の小川さんのお墓もあるそうです。小川さんの家には850年の歴史があります。それが同時に白子の歴史でもあります。

皆さんにも、お父さんお母さん、その又お父さんお母さんと歴史があるんです。

決して自分一人ではないのです。

この様にして、町の歴史を調べてみたり、自分の家の歴史を調べてみるのもいいですね!

<徳川家康ゆかりの町>

1586年(天正14年)8月14日白子町誕生より400余年

徳川家康 が三河・岡崎城で誕生してから466年

1600年関ケ原の戦いに勝って、1603年征夷大将軍となり江戸に幕府を開き、1605年秀忠に将軍職を譲って、1607年駿府城に戻り、1616年病にかかり、75歳の生涯を閉じました。久能山に葬られまし後に、日光東照宮に移され、大権現(神)として祀られております。

【県知事賞】【藤枝市善行賞】「どうして白子なの?」白子の子ども会昭和62年製作白子保存会

[長楽寺]

[長楽寺]

信号を越えて50mほどの路地を左に入ると長楽寺がある。

岡出山の山裾にあり、落ち着いた雰囲気がある。

[長楽寺]

[長楽寺]

商店街の名前になっていることから民衆の信望が厚かったのだろう。

本堂は新築されているようだ。

私の入った門以外にも入口があるのだろうか。

[蓮生寺]

[蓮生寺]

街道にもどってすぐの北側に石柱が立っていて、参道が奥の蓮生寺へと誘っている。

石柱の隣に秋葉燈籠も立っている。

[蓮生寺]

[蓮生寺]

静かな手入れの行き届いた境内。

先ほど見た藤枝宿絵図の説明では、

源氏の武将・熊谷直実(後に出家して蓮生法師)ゆかりの古刹。

山門は、文化8年(1811)、田中城主本多正意によって寄進されたものです。

[鬼瓦]

[鬼瓦]

庫裡の脇に保存している鬼瓦。

鬼瓦を置いてある台に説明があったので読んでみます。

蓮生寺本堂は明治37年の藤枝大火により焼失後、大正2年に再建され、平成15年に屋根瓦と白壁が全面改修されました。

この鬼瓦は本堂屋根に飾られていたものです。

[蓮生寺のイブキ]

[蓮生寺のイブキ]

鬼瓦の脇を通って庫裡の裏庭に行くと「イブキ」がある。説明書きを読む。

市指定文化財 天然記念物 蓮生寺のイブキ

イブキは、ヒノキ科の常緑高木でビャクシンともいわれ、幹がねじれる性質もある。雌雄異株であるが、蓮生寺のイブキは雄株である。球果は熟して紫黒色となる。

蓮生寺のイブキは、明治36年1月木町から出火した大火のため一部類焼したが、その後樹勢を復活し今日に及んでいる。

根廻 1.65m 目通 1.55m 樹高 6.8m

枝張 東西 7m 南北 7m。

昭和32年3月16日指定 藤枝市教育委員会

[藤枝だるま]

[藤枝だるま]

街道に戻るとすぐにダルマ屋があった。

[長楽寺会館]

[長楽寺会館]

街道の左に長楽寺会館という自治会館のような建物がある。その脇に小さな松があって説明書きがあった。

田中城跡の松

明治23年府県制が制度化公布され志太郡役所が設立された時、田中城跡から郡役所に移植されたのが此の五葉の松である。

昭和33年長楽寺町内会は郡役所廃止のとき此の地に移植し永久に保存すべく記念樹と定めている。松は常に緑を保ち長寿の祝木とされる。

省へり見ると既に100年超の樹齢で後世に伝えるべく大切に手入れし管理することに定めている。

昭和64年1月吉日 長楽寺町内会

[津島神社]

[津島神社]

長楽寺会館の奥に鳥居が見える。鳥居脇に由緒が書かれていました。

天皇陛下在位60周年記念

天満宮誌

祭神 菅原道真

鎮座地 藤枝市藤枝5丁目12の11

境内地 1,169坪

例祭日 10月25日

境内社 津島神社

<由緒>

當天満宮の創立年月日は不詳であるが、宝永4年11月(1707年)元、打越の地に再建され旧除地高2石であった。明治8年9月25日(1875年)現在の天神山の地に遷座され、秋葉神社、金毘羅神社、出雲大社以下4社を相殿とした。

氏子は元より周辺の崇拝者多数で特に祭神菅原道真公が学問の神、正義の神とし一般から「お天神さん」と呼ばれて親近感を抱かれ崇敬されている。明治8年當地に奉遷と同時に旧藤枝町よりここに至る参道を造り昭和16年5月2日拡張工事をし、天神小路と呼ばれて親しまれている。

山麓には、減税を領主に直訴し斬首に処せられた義人増田五郎右衛門の石碑がある。明治2年村社に列し同40年3月15日神饌幣帛料供進社に指定された。

[蔵]

[蔵]

街道から戻り、100mの路地を右に入り若一王子神社へ向かうと途中に蔵があった。

昔はこのあたりに蔵が多くあったそうだ。

[藤枝役場跡]

[藤枝役場跡]

蔵の前、若一王子神社の隣に各種団体事務所がある。

入口に藤枝役場跡と彫られた石柱がある。

[若一王子神社]

[若一王子神社]

若一王子神社は小じんまりした神社だ。由緒の書かれた看板があった。

祭神 天穂日命 健御熊命

夫王子者天照大神之御児也聖武天皇御宇天平2年秋9月18日土師古人始て此地に一宇を建立祭祀を行ふ宇多天皇の御宇勅して神号を賜

若一王子大権現

[若一王子神社]

[若一王子神社]

この神社の奥の山は静岡県指定の天然記念物に指定されている。看板を読む。

静岡県指定天然記念物

若一王子神社の社叢(にゃくいちおうじじんじゃのしゃそう)

所在地 静岡県藤枝市若王子73番地

所有者 若一王子神社

管理者 同上

<説明>

神社境内の森には、ヤマモガシ、ミミズバイ、イチイガシ、カンザブロウノキなどの暖地性樹木があり、下草のシダ類や草木類も豊富な種類がみられます。

この神社の森は暖地性植物がまとまって自生していて重要です。

その中には分布北限の種類もあります。志太地域の代表的な林として、岡出山とともに市街地の中に残る貴重な自然林となっています。

[洋館]

[洋館]

洋館?風の建物が建っていた。

[洞雲寺]

[洞雲寺]

若一王子神社の先にある寺が洞雲寺。

[洞雲寺]

[洞雲寺]

釈迦牟尼仏のお堂が建っていて説明書きがあった。

釈迦牟尼仏銅像

元禄の昔、清心といえる念仏の行者が朝に音羽山清水寺の観世音菩薩を礼し、夕に宇都谷山上の地蔵尊に詣すること一千日。

その従来に於て諸人より受けし浄財により満願の日、自ら大恩教師の尊像を鋳造し一切衆生の得脱を祈る。

鋳造の由来坐名に委し。

[長楽寺商店街]

[長楽寺商店街]

洞雲寺から街道に戻ったあたりも商店街が続く。

本町3丁目あたりから商店街は1.5km位の間、ほとんど途切れずに続く。

白子や長楽寺といった昔からの呼び方で親しまれている。

[岡出山]

[岡出山]

洞雲寺から長楽寺商店街(旧東海道)を横切り南へ行くとすぐに岡出山という独立した小さな丘陵がある。

頂上へ向う階段の脇に由来の看板がある。

<岡出山公園の由来>

岡出山公園の由来は、明治10年(1877)の西南戦役と明治27〜28年(1894〜95)の日清戦争で戦死した軍人の慰霊碑を、岡出山に建立することになったことからです。

この2つの戦争で、当時の志太郡(4町24村)から出征した軍人が、西南戦役で17名、日清戦争で59名戦死しました。そして、明治30年に志太郡奨兵会から「戦死者の慰霊碑」建立計画が、志太郡役所をはじめ各町村へ請願され、これに全町村の賛同を得て、明治37年(1904)に西南戦役と日露戦争の慰霊碑、明治42年(1909)には日露戦争で戦死した270名の慰霊碑が建てられ、ここを「志太公園」と命名しました。

藤枝町に、志太郡立の慰霊碑建立が決まったことは、藤枝町が志太郡のほぼ中心に位置し、古くから東海道の宿場町として栄え、この地方の政治、経済・産業の中心的な役割を担っており、また、岡出山の眺望が大変よい場所だったからです。

その後、志太公園は藤枝町が管理する「岡出山公園」となり、春の桜・秋の紅葉を楽しむ遊園地として整備されました。

昭和29年(1954)3月の町村合併によって藤枝市となり、昭和33年(1958)に満州事変から太平洋戦争までの戦没者2237名を追悼する忠霊塔が建立されました。

現在の公園は、藤枝市の平和を祈念するシンボル公園となっています。

西南戦役・日清戦争の慰霊碑(明治37年7月・建立)「旌忠碑」徳川慶喜公の揮毫。

日露戦争の慰霊碑(明治42年10月・建立)「日露戦役記念之碑」元帥山縣有明公の揮毫。

太平洋戦争までの慰霊碑(昭和33年10月・建立)「忠霊塔」藤枝市初代・山口森三市長の揮毫。

[岡出山]

[岡出山]

階段を登ると頂上に忠霊塔が建っている。近くに周辺の案内看板が立っている。

<東海道藤枝宿>

岡出山の北、眼下に見える商店街の通りが旧東海道です。

藤枝宿は、品川から22番目の宿。

田中城を仰ぐ田中藩の城下町でもあり交通の要衝として栄えた藤枝宿は、宿場の賑わいの中に城下町の風情が漂う独特の雰囲気をもった町でした。

藤枝市内に点在している宿場時代の町筋と、名残りを語りかけてくる旧跡。

そして伝統と技術を受け継ぐ素晴らしい伝統工芸の数々。藤枝市の歴史を探訪してみませんか。

<長楽寺ちょうらくじ>

約800年前に建立され、美しく整った庭園と梅園が有名です。

また「青池の大蛇」伝説として、大蛇に娘をさらわれた粉川長者が娘の冥福を祈って自分の屋敷をお寺とし、これが現在の長楽寺となった話や、娘に恋した大蛇の悲恋話など、いくつかの話が伝えられています。(庭園は拝観できません)

<飽波神社あくなみじんじゃ>

仁徳天皇6年の創建の志太平野最古の社と伝えられています。

市内を流れる瀬戸川の水害から人々を守る神様として敬われ、湧波(わくなみ)神社、川関(かわせぎ)神社とも呼ばれていました。

3年に一度の10月の第1土、日、月曜日の藤枝大祭は特に盛大に行われます。

「あくなみさん」と呼ばれ、初詣や初宮参り、七五三といったお参りで地域の人々に親しまれています。

[岡出山]

[岡出山]

岡出山はかつて古墳や古城があったのではないかと思われる好立地の丘だった。

周りを散策するといろいろな想像が膨らむ。

[飽波神社]

[飽波神社]

岡出山の西の麓に飽波神社がある。

飽波神社では藤枝の全住民をあげて行われる祭が行われる。

[飽波神社]

[飽波神社]

本殿。境内に由緒が書かれた看板が立っている。

<飽波神社あくなみじんじゃ>

御祭神 少彦名命すくなひこなのみこと

相殿 瀬織津姫命せおりつひめのみこと

蛭子命ひるこのみこと

大忍穂耳命あめのおしほみみのみこと

<由緒>

当神社は古墳時代、第16代仁徳天皇6年10月(西暦318年)飽波郷(旧藤枝一円)の鎮護としてお祀りされた志太平野で最も古い伝統ある神社です。

御祭神は少彦名命を申し上げて、大国主命と共に日本の国を開き産業を進め、医薬の術を教え、人々に様々な知恵をお授け下さるなど、幸福をもたらす神様です。

昔、この山裾の小石のまわりから清らかな水が滾々と湧き出て諸病に霊験があったと伝えられ人々に命の水を恵み、また瀬戸川の水害から護って下さることから川関大明神(かわせぎだいみょうじん)とたたえられ、湧波神社(わくなみじんじゃ)とも称せられました。

<例祭> 10月第1日曜日の前日の土曜日例祭

10月の第1日曜日神輿渡御(武者行列)

大祭 3年目毎(寅巳申亥の年) 14台の屋台で賑い、日本一の長歌による地踊りが見どころです。

<延喜式内とは>

平安時代初代初期(延喜年間 西暦901年〜922年)に制定された延喜式神名帳に記載されている格式の高い神社(全国3,132社)のことです。

[大井神社]

[大井神社]

岡出山の東の麓に大井神社がある。

[大井神社]

[大井神社]

由緒看板を読む。

祭神 弥都波能売能命

鎮座地 藤枝市郡1丁目12−20

境内地 1251坪59

例祭日 10月9日

<由緒>

当大井神社は往古駿河国益津郡田中山に在り正親町天皇永禄10年(1567)武田信玄馬場美濃守に下令して田中山に築城しこれを田中城(亀井城)と称した。

大井神社は以前からこの地に鎮座(創立年祀不詳)田中城の守護神として祭祀尊崇されていた。

慶長7年(1602)酒井備後守忠利田中城主の時四の丸を拡張修築し使臣をその内側に居住せしめたが神威を汚すことを恐れ当神社を村上山の清処(現在の鎮座地)に奉遷してこれを祀社り是れ郡村大井神社の始めなり以来田中領内の士族や遠近の人々より病気全快家内安全安産等種々の祈願を大楠神主に請したる記録あり又祈願成就のお礼の奉納物も数多く献上され今尚その一部が安置されている明治8年指定村社に昇進し氏子は郡村外白子下伝馬の住民も併せ440戸を有し益々氏子の崇敬の念厚く例祭日には韻賑を極めた明治40年神饌幣帛料供進社に指定され氏子の神社に対する敬神の念益々高揚され例祭日には余興も交じり年と共に盛大裡であった

昭和18年郷社に昇格し氏子の念願が叶えられた

注 社領8石であった

[あずさ]

[あずさ]

岡出山を南に進むとすぐにある市役所の西の裏に「あずさ」と言う料亭がある。

「みずきセット」を頼んでみました。1680円で本格的な日本料理をおいしく頂きました。

[神明神社]

[神明神社]

街道まで戻って西へ進むとすぐ右側に神社がある。

[神明神社]

[神明神社]

神社の奥に「明治天皇藤枝行在所址」と書かれた石柱が立っていた。

[大慶寺]

[大慶寺]

神明神社の向かいの路地を入ったところに大慶寺がある。説明書きがあった。

圓妙山 大慶寺の由来

●日蓮聖人京都遊学往復お立寄りの霊跡

今を去る700余年前、鎌倉時代建長5年初春、(1253年) 日蓮聖人が京都比叡山へ遊学の折、往復お立寄りになって、道圓・妙圓の両夫婦を説法教化され、題目のご本尊と毘沙門天王を授與され、記念に一本の松をお手植えされました。この松は「久遠の松」と命名されました。

道圓・妙圓の名は、聖人より授けられた法号で、後年、両夫婦は自宅に法華堂を建立して、当山の基を開きました。両夫婦の墓碑は鎌倉時代の作で、大宝塔の下部に安置されています。圓妙山の山号は、道圓・妙圓両夫婦の法号よりとり、大慶寺は、法華経流布の大慶にちなんで寺号としました。

当山は東海道有数の日蓮聖人直接お立寄りの霊跡であります。現在の本堂は、間口、奥行10間(18メートル)四面で昭和2年完成したものです。

[大慶寺]

[大慶寺]

説明書きの続き。

●久遠の松(県指定・天然記念物)

日蓮聖人お手植の松で、樹齢700余年の黒松。松としては最高の年令で、全国まれにみる大木で、天然記念物に指定されています。高さ25m、根元周囲7m

●境内の建築物

庫裡は相良城(田沼公)の御殿を天明8年(1788)に移築したものであり、境内には鐘楼堂・ 三光堂・弁天堂・淨行堂がある。

●当山は徳川期より明治前迄は、「さむらい寺」と称せられ、田中城主(4万石)姫君病気平癒の功により祈願寺とされました。境内には、田中城主太田摂津守、田中藩姫君、同藩漢学者石井縄斎先生(日知館創立者)、国学者熊沢惟興先生を初め、家老高瀬重富氏等の墓碑並に大塚亀石、荷渓、翠崖等地方文人の墓石があります。

●宝物・文化財

願満祖師御尊像・日蓮聖人御本尊・加藤清正公書。徳川綱条公書・田中藩士の書画・地方文人の古文書・文化財等、多数を保存している。

[大慶寺]

[大慶寺]

本堂を包むように「久遠の松」と言われる大木がそびえる。説明書きがあった。

松の前の塔が道圓・妙圓の墓碑のようだ。

静岡県指定天然記念物 久遠のマツ

所在地 静岡県藤枝市藤枝4丁目2番7号

所有者 大慶寺

管理者 大慶寺

説明 クロマツの大樹で、県下でも有数の樹勢を誇る美しい姿で、古くから「久遠のマツ」と呼ばれています。

樹高 25.0m 根廻 7.0m 目通 4.5m 枝張 東西 28.0m 南北 28.4m 推定樹齢 約700年

由来 寺の縁起によると、鎌倉時代、日蓮聖人は京都比叡山に学びに出掛けるときこの地に立ち寄り、12年後に帰郷する際に再び訪れました。法華経に教化された老夫婦が別れを惜しんで願い出たところ、日蓮聖人が1本のマツを植えていったと伝えています。

「久遠」とは法華経の経文のなかにみえる言葉です。

[大慶寺]

[大慶寺]

説明板にもある庫裡。

[大慶寺]

[大慶寺]

他にも堂が建っている。説明書きにあったどの建物なのだろうか?

[大慶寺]

[大慶寺]

釣鐘も立派。

[西光寺]

[西光寺]

街道に戻り次の信号を入ると灯籠があり、奥に西光寺がある。

[西光寺]

[西光寺]

西光寺の隣に古そうな建物が建っている。

[月見里神社]

[月見里神社]

西光寺の奥に神社があって大きな楠がはえている。

藤枝市指定天然記念物 月見里神社のクス

所在地 静岡県藤枝市藤枝3丁目333番地

所有者 月見里神社

指定年月日 昭和61年10月6日

神社本殿の後ろにあり二股になった幹が特徴的なクスノキは、市内でも有数の優れた大木のひとつです。境内にはクスの大木が数本あり神社の森として残されています。

付近では、岡出山や若一王子神社境内の裏山などに自然の森がよく残されていて、志太地域の代表的な植物を見ることができます。

神社の名前は、周囲に山がなく月がよく見えるという意味で、「月見里」と書いて「やまなし」と読まれています。

樹高 18.0m 根廻 26.5.0m 目通 9.1m 枝張 東西 19.5m 南北 12m

[本願の松]

[本願の松]

神明神社から正定寺がある。

街道沿いの石柱の脇に説明書きがある。

拝見しに入ってみます。

[正定寺]

[正定寺]

山門から正面に立派な松が見える。

[正定寺]

[正定寺]

門を入った所に弁天わらべ地蔵があった。

[本願の松]

[本願の松]

説明書きを読む。

本願の松

藤枝市指定天然記念物 昭和61年10月指定

所在地 藤枝市藤枝2丁目699

所有者 正定寺

正定寺境内の本堂前にあるクロマツで、傘形に枝張りした美しい姿に整えられています。この場所は江戸時代の東海道「藤枝宿」の宿場町の西木戸口近くにあたり、古図などに描かれています。

松は享保15(1730年)に田中藩主であった土岐丹後守頼稔が大阪城代となった時に寄進されたものであるという由来が伝わっています。

根廻 約3m 目通 約3m 樹高6.3m 枝張 東西11.5m 南北14m

(データは指定時の数値)

[勝草橋]

[勝草橋]

旧東海道は瀬戸川を渡る。

橋の名は勝草橋という。欄干に説明書きがあるので読む。

<勝草橋の歴史>

勝草橋周辺は東海道の渡河地点であり、江戸時代には川越しが行われた。明治時代になり明治3年(1870)5月には川越しが廃止され、以後瀬戸川では渡し船と仮橋の二つの方法によって通行が行われるようになった。その後地元の有志から本格的な橋の建設を求める請願が静岡県に出され、明治8年(1875)11月26日に初代の勝草橋が誕生した。

勝草橋は長さ52間、幅2間の木橋で、橋の中央には馬除け場が設けられていた。この橋は通行者から橋銭をとる賃取り橋で、橋銭によって橋の運営がなされていた。

昭和になって交通の近代化が進むと、勝草橋も木橋から架け替え不要な鉄筋コンクリートの橋へと変わることになる。昭和7年(1932)7月31日に鉄筋コンクリートの新橋が竣工し、当時の新聞には「東海道の名橋 勝草橋の竣工 藤枝町の偉観」と紹介された。勝草橋は藤枝のシンボル的な存在とされ、橋上はお祭りや行事などの舞台となった。

しかしおよそ70年もの間藤枝の近代化とともに歩んだ勝草橋も老朽化が進み平成12年(2000)10月には架け替えのためその役目を終え、平成15年(2003)7月に現在の橋に生まれ変わった。

<勝草橋の名前の由来>

明治8年(1875)11月に初代の勝草橋が瀬戸川に架けられ開橋となった。勝草橋という名前は旧幕臣の伊佐新次郎岑満(いさしんじろうみねみつ)が付けたものといわれる。伊佐は江戸幕府の時代に下田奉行所支配組頭として外国との交渉に当たるなど活躍し、唐人お吉の物語にも登場している。彼は明治維新によって徳川家に従って駿府入りし、廃藩後には牧ノ原の茶園開墾に尽くすとともに、書道・漢籍に深く通じていたため旧幕臣の子弟らの教育にも当たった。

前島の博習舎(はくしゅうしゃ)、志太の為善館(いぜんかん)でも教鞭をとり志太地域の近代教育の進興に努力した。

勝草橋の名前の由来は二つの説が伝えられている。一つはむかし田中城の兵が付近の河原で合戦して勝利を得たことから、勝軍(かちいくさ)橋といっていたのが縮まって、勝草橋になったという説である。もう一つは志太という地名が植物のシダ(羊歯)の読みと同じで、シダの異名を勝草と称することから志太橋という意味で勝草橋になったという説である。

[勝草橋]

[勝草橋]

渡った先の欄干にも説明書きがある。

<瀬戸川の徒渡り(かちわたり)>

江戸時代に勝草橋周辺は東海道の渡河地点だったが、瀬戸川には橋が架けられず川越しが行われた。瀬戸川の川越し制度が創始されたのは江戸時代貞享2年(1685)に川原町に初めて川庄屋が任命されたときといわれる。

瀬戸川の川越しは瀬戸川の徒(かち)渡りといわれ知られていた。越すに越されぬ大井川に比べて、瀬戸川は川幅も狭く水深も浅いので、徒歩で渡河することが多かったためである。

瀬戸川に面した両岸の河原町、志太村、稲川村には川越し人足15人が常置されていた。参勤交代などの大通行の時には川越し人足のほか、付近の村々から助郷人足を動員して川越しに当たった。川越しに掛かる料金は川越し賃銭と呼ばれ、川の水深によって膝水・股水・乳通水・脇水・首通水に分けられ賃銭が決められていた。膝水8文、股水16文、乳通水32文、というように水位の高さに比例して川越し賃銭は高くなっていた。

<田沼街道>

勝草橋の志太側の袂から瀬戸川堤を100メートルほど下流へ行った場所は、田沼街道の終点であった。

田沼街道は宝暦8年(1758)相良藩主になった田沼意次(おきつぐ)によってお国入りのために整備された道で、相良街道ともいった。城下町であった相良の湊橋(みなとばし)を起点として、相良・榛原・吉田の榛南地域を通り、大井川を小山の渡しで渡河して藤枝宿へ至る約7里(28km)の道であった。

田沼意次は幕府老中として権勢を誇ったが、政権争いに敗れて天明6年(1786)に老中を罷免され失脚し翌年には相良城も取り壊された。田沼街道は大名の通行路としてだけでなく、海岸部と山間部を結ぶ物流の道としても盛んに利用された。

吉永や静浜で作られた塩を藤枝方面へ運ぶため行商人が往還したといい、田沼街道の内瀬戸谷川の橋は江戸時代には塩取(しおとり)橋といわれ、塩売り承認から税を納めさせた場所であった。

江戸時代の田沼街道は近代の道路拡幅や区画整理などによって現在その面影をとどめていない。

[一里塚]

[一里塚]

橋を渡った所に一里塚跡がある。

<志太一里塚蹟>

奈良時代、官道の4里毎に駅を置く制度があり、中央からの里程を知るようになっていた。

主要街道の一里毎に里程標を置くようになったのは、織田信長の時代に始まるという。

徳川家康は子秀忠に日本橋を起点に東海道に一里塚を築かせた。

志太一里塚は江戸から約200㎞で50里目に当り、瀬戸川堤から西へ約50M・岡野歯科医院の裏と、熊切商店の前の街道の両側にあった。

藤枝市内では志太の他、鬼島と上青島に一里塚があり、上青島には近年まで塚蹟が残っていた。

[志太]

[志太]

橋を越えると「志太」地域になる。

すっかり雰囲気は変わり、このあたりからは地方の幹線道路の姿が続く。

[本陣?]

[本陣?]

街道に大きな八百屋が営業していて、屋号を本陣という。

橋の東側が藤枝宿なので本陣はここではないはず??

洒落なのだろうか。

[田沼街道]

[田沼街道]

ここを左に入る道が、田沼街道だ。

先ほどの勝草橋の欄干に街道の説明があった。

[志太]

[志太]

このあたりは商店が点在している。

[為善館]

[為善館]

橋から500mも来た所に石柱と案内看板があったので読む。

<為善館について>

明治6年5月、志太村家地太(かじた)67、68番地に為善館が創設された。この学舎は、明治43年の、瀬戸川大水害のため流出して確認が困難であるが、現記念碑の建っているあたりと推定される。

これは、寺子屋の学校化したようなもので、創設に連合した、志太村、南新屋村、水上村、稲川村、瀬古村が学区となり、校則も制定されていた。明治19年、統合で前島学校志太分教室となったが、その頃の就学児童数は、約120名ぐらいと、当時の文書により推定できる。

明治23年青島尋常小学校創立に伴い発展的に閉館した。

[岡野繁蔵]

[岡野繁蔵]

案内看板がまたあった。

「裸一貫から南洋のデパート王」となった繁蔵は明治27年青島村のこの地に生まれました。

青島小学校、育英学校に学び、21才でインドネシアのスマトラ島に渡り大信洋行を興し雑貨貿易商として成功し、さらに、スラバヤに千代田百貨店を経営し隆盛を極めましたが太平洋戦争でやむなく日本に引きあげました。

戦後、衆議院議員に当選し、国や郷土の為に貢献されたが、昭和50年、81才の生涯を閉じました。

石標に刻まれた「希望に起き、感謝に眠れ」こそ繁蔵の尊い信条でした。

[青木]

[青木]

橋から1km弱で国道1号線に出会う。町名は南新屋と青木の境。ここは青木の交差点という。

旧東海道は国道を斜めに横切り、変則の交差点を斜めに進む。

[南新屋]

[南新屋]

国道を渡り、南新屋を進む。

旧東海道には松が似合う。

[田中藩領]

[田中藩領]

青木の交差点から1kmほど進んだ左側に田中藩領傍示石蹟と書かれた石柱と説明看板が立っている。

瀬戸新屋村は田中藩領と掛川藩領が入り組む特異な村で、藩境に境界を示す榜示石を立てた。

この榜示石は一丈余(約3M)の石柱で、「従是東田中領」と書かれていた。

これと対になるのが市内鬼島の「従是西田中領」で、美濃国岩村藩領横内村との境界の法の川の所に立てられていたが、今は西益津中学校に移されている。

膀示石は、田中城主本多正意が家臣の書家、藪崎彦八郎に命じて書かせたもので、その書の見事さは旅の文人を驚かせたという。

上青島にも榜示石があった。

[六地蔵尊]

[六地蔵尊]

田中藩領傍示石蹟から200mほどでお堂があり、説明がある。

<六地蔵尊の由来>

この六地蔵尊の由来を概略して記すれば、昔の人の遺い伝えと郷土の史跡から六地蔵は近在の名所として亦々東海道筋の由緒ある歴史の地として広く知られている所である。六地蔵尊は神龍凄みし鏡ヶ池から出現したるにより鏡池堂六地蔵尊と称し駿河国24番札所第9番の霊地に指定せられ東海道を旅する著名な人々がここに立寄って祈願をされたという記録。

また、正徳3年には大草太郎左エ門当地支配の節御嗣子なきため六地蔵尊に祈願せしところ感銘あってお子様が授けられしにより御手代向坂仁右エ門を普請役として派遣されこの堂宇を寄附されたという。また六地蔵の本像は知証大師の自作とされ長さ30糎ばかりの金色に彩色した木仏である。さらに鏡池堂の額は儒学の人渡辺崋山の揮亳であると伝えられている。

六地蔵尊の霊験は著しくあらたかにして願いごとが叶えられ災難消除・延命長寿・家内安全・交通安全等祈願すれば必ず感応すること疑いなし。依而近郷庶民帰依頼みに厚く遠近よりの参詣者絶えず。

この堂宇は昭和33年に昔の形をのこして改築したものである。六地蔵尊の縁日は毎年8月23、4、5日に行い、24日の晩は附近に夜店が並び余興もあって近郷界隈より参詣する善男善女でにぎやかく夏の夜の盛りばとして有名である。

六地蔵尊の開扉供養(お開帳)は33年目毎にそのときは本像を開いて信者に拝観せしむるその外は一切開扉しない。

尚六地蔵尊の周辺は時代の変遷により変化しておるが堂宇の位置は変わっていない。

六地蔵尊霊験あらたかなることは以上の通りであり、この由緒ある状況を今の人たちに広く知って頂くと共に永くこれを保存顕彰して次の時代に伝え遺したい所存であります。

昭和58年8月吉日 瀬戸新屋町内会

[六地蔵尊]

[六地蔵尊]

敷地の隅に地蔵が並んでいた。

[古東海道]

[古東海道]

地蔵堂からすぐ先の右に入る路地の入口に古東海道蹟と書かれた石柱が立っている。

昭和30年代までは、こゝから西に瀬戸山の丘が続いていた。

この碑の所から細い道が瀬戸山の上を通って、山を下りると内瀬戸の部落へ通じていた。

この道が中世からの瀬戸の山越えと呼ばれた古東海道である。

松並木の東海道ができた頃も、大井川の洪水が山裾に寄せたときは、旅人は丘の上の道を通った。

古代は東海道が初倉から小川、更に初倉から前島へ通っていた。

島田から志太の山沿いに藤枝への道を通るようになったのは、鎌倉幕府を開いた翌年、源頼朝上洛の帰路が初めてであるといわれる。 平成10年5月 青島史蹟保存会

[東海道追分]

[東海道追分]

また、すぐ先の左側に石柱と説明看板が立っている。

こゝには瀬戸山を越える中世の古東海道と、山裾に沿う旧東海道がある。

瀬戸新屋や水上は池や湿地が多い所だったので、東海道が六地蔵の所を通るようになったのは、開拓が進んでからである。

当時、東海道はこの碑の所から東へ竜太(りゅうたい)寺山をまわり、前島境で初倉からの道と合して南新屋(五叉路)へ通っていた。

東海道が瀬戸新屋を通るようになって、東海道とこの古道と分かれる所を追分と呼んだ。古道はその後も主要道路として、青島村当初の学校や役場が沿道に置かれた。

[青島]

[青島]

右手に青島小学校がある。

このあたりは青島と呼ばれる地域だ。

松並木がこの先にある。

[千貫堤]

[千貫堤]

ちょっと行った所にも左側に石柱と看板が2種類。

<市指定文化財 千貫堤>

寛永12年(1635)年田中城主となった水野監物忠善(けんもつただよし)は領内を大井川の洪水から守るため、ここ下青島の無縁寺の山裾から南方藤五郎山(今はない)をはさみ本宮山(正泉寺裏山)まで約360mにわたり、高さ3.6m、巾29mの大堤防を一千貫もの労銀を投じて造築したのでこの名がある。

昭和31年1月21日指定 藤枝市教育委員会

<市指定文化財 千貫堤>

慶長や寛永の大井川の大洪水でこの地は度々水害に悩まされた。

寛永12年(1635)田中城主となった水野監物忠善(けんもつただよし)は領内を洪水から守るため、ここ下青島の無縁寺の山裾から南方藤五郎山(今はない)をはさみ本宮山(正泉寺)まで約360m、高さ3.6m、巾2.9mの大堤防を一千貫もの労銀を投じて造築したのでこの名がある。

昭和40年代の土地開発によって、藤五郎山を始め堤は取りのぞかれ、現在は石野家の南側に約40mの堤がそのときのまゝの姿で残っている。

[瀬戸の染飯版木]

[瀬戸の染飯版木]

近くに木柱が立っている。

「市指定文化財 瀬戸の染飯版木」「江戸時代 所有者 石野秀光」とある。

説明書きは無かった。

[染飯茶屋]

[染飯茶屋]

迎えのバイク屋の脇に石柱と看板が立っている。

<染飯茶屋蹟>

瀬戸の染飯(そめいい)は東海道が瀬戸山の尾根伝いに通っていた頃から尾根の茶屋で売り始めたといわれ、天正10年(1582)の「信長公記」に、その名が記されている。

東海道が平地を通るようになっても現在の茶店蹟で江戸時代の終わり頃まで売られていた。

染飯とは強飯をくちなしで染め薄く小判型にしたものであったという。

くちなしは足腰が強くなるというので旅人には好評だった。

染飯を売る時の包紙に押した版木が市の指定文化財として石野家に残っている。

平成10年5月 青島史蹟保存会

[田中藩領]

[田中藩領]

またまたすぐ先に田中藩領傍示石蹟と書かれた石柱と看板が立っている。

江戸幕府は細かく藩を区分して行政をしき、田中藩も他領と入り組んでいたゝめ、藩境に境界を示す傍示石を立てた。

田中藩領上青島は、横須賀藩領の下青島村と複雑に接し、また、この標石を立てた少し前、上青島村の一部が旗本日向銕太郎の所領となっている。

この標石は一丈余(約3m)の石柱で、「従是西田中領」と書いてあった。

これと対になるのは田中藩領細島村の西端と考えられる。

市内には瀬戸新屋村と鬼島村に田中藩領の傍示石があった。

[千貫堤]

[千貫堤]

先ほどの千貫堤の看板に戻り、奥を見ると堤の名残が見ることができる。

近くで見ようと入ってみる。

[千貫堤・瀬戸染飯伝承館]

[千貫堤・瀬戸染飯伝承館]

入って行くと「千貫堤・瀬戸染飯伝承館」の看板の矢印があったので覗いてみると小屋が建ってる。

中に入るとシルバー風の管理人がいて説明してくれた。この伝承館は堤の上に建てられていて、辺りの歴史遺構の説明がされていた。

[岩城山]

[岩城山]

伝承館のすぐ裏にはJRの線路がある。線路の向こうに岩城山が見える。

千貫堤は岩城山、本宮山、藤五郎山をつなぐものだったらしい。

岩城山の右手に本宮山があるが、藤五郎山は削られて今は無い。

JRを渡り岩城山、本宮山まで行ってみることにする。

[正泉寺]

[正泉寺]

街道へ戻って400mほど進んだ信号から道をそれて、千貫堤の終点だった本宮山まで寄り道をしてみる。

信号から南に入り、JRを越え300mほどの所にある小山が本宮山で、その山の東側に正泉寺がある。

寺の入口に看板が立っていた。

熊野山(本宮山)

熊野三社大権現を祭る。往昔、天正6年(1578)3月10日、家康、浜松城より駿府出陣に挙を企て、大井河辺に陣取り、兵を遣わして田中城を囲む際、酒井左衛門忠次をこの本宮山と藤五郎山(今の昭和団地)に先陣とさせ、兵を充満させた。

同年8月にも初倉より大井川をこえ(伊呂尾越)、田中城辺の刈田をした。天正7年(1579)5月にも田中城を攻め、本宮山、あるいは瀬戸崎に兵は充ちた。因みに田中城はこのあと天正9年(1581)2月に落城した。

(武徳編年集成より)

[正泉寺]

[正泉寺]

本堂以外の建物。

阿弥陀堂かなにかだろうか。

立派な庫裡が新築されていた。

正泉寺の裏山の本宮山にある熊野権現登ってみる。

登り口の参道の横に古い墓があって、そこには説明看板が立っていた。

<青島家塋域(墓所)>

青島五郎兵衛長忠は当地(青島)に居住した豪族でその場所を「池田屋敷」という、(青葉町1−14番地辺り)、系譜によると長忠は武田信玄について当地へ出陣、遠州諏訪原城合戦の際、功があった。

のち田中城へ在勤、三方原の合戦でも軍功をたてた。元和元年(1615)5月朔日、62才で歿、清凉院忠山了節居士の法名をおくられた。

2代長宗、徳川方へつき、子孫繁茂、明治初年迄「池田屋敷」存続したが、その後、他処へ移る。昭和40年代、土地改良によって「池田屋敷」裏手の山にあった墓石郡を此処、正泉寺へ移す。

[熊野権現・本宮山]

[熊野権現・本宮山]

本宮山の頂上に神社がある。神社には期待した説明看板は無かった。

[岩城神社]

[岩城神社]

次は岩城山にある岩城神社へ寄ってみる。

御祭神 伊弉冉命、速玉男命、事解男命(いざなみのみこと、はやおのみこと、ことさかのおのみこと)

由緒並御神徳

御鎮座は年代古〜元明天皇の御代和銅4年8月(西暦711年)御創建にて近隣を本郷村と唱えし頃、上青島道悦島は皆当神社の氏子として駿河国志太郡の総鎮守の神として崇敬された。

御祭神は日本の国土を造り固めなした尊い神で悪事災難悪魔けがれを全て祓い産業を盛んにして家内の安泰を祈る広大な御神徳を恵み給う神様です。

<明治天皇御製>

目に見えぬ神に向かいて恥ざるは人の心の誠なりけり

ちはやぶる神の守りによりてこそわが葦原の国はやすけれ

[岩城神社・岩城山]

[岩城神社・岩城山]

岩城神社から岩城山の頂上へ向かう道が出ている。

[一里塚周辺]

[一里塚周辺]

旧東海道に戻る。

松並木が若干残っていて、街道の雰囲気となる。

[青島一里塚]

[青島一里塚]

一里塚は今では残っていない。

街道の南側の柵の脇に木の標柱と石柱が並んで立っている。

「東海道(青島)一里塚跡・藤枝市上青島」「南約10m道路東円形にて約120㎡」とある。

[一里山]

[一里山]

一里塚から間もなく信号があり、旧東海道は国道1号線に合流する。

「一里山」交差点という。

島田宿方面へ進むにはこちらをクリック。

−コメント−

藤枝宿からから青島の一里塚まで、寄り道を含めると10kmの行程。

随所に名所があったが、寄って来れないところも多かった。