超次元戦闘妖兵 フライア ―次元を超えた恋の物語―

渚 美鈴/作

★第4話「奇跡と誤解 ー極北の島の異変とオプションXー」

【目次】

(1)日高レポート

(2)護衛という名のデート

(3)極北の島の異変

(4)オーロラ・シティー

(5)閉鎖空間(エレベーター)

(6)「オプション」

(7)奇跡のモンスター

(8)ケインズ調査官来日

【本文】

アメリカ合衆国アラスカ州。

極北のアリューシャン列島を構成する数多くの島のひとつに、その地下核実験施設は存在したとされている。

その施設は、太平洋戦争で、上陸した日本軍が利用した洞窟を用いて作られたとされているが、史実は定かではない。また、そこで具体的にどのような核実験が行われたのか、公開されている公式記録にも残っていない。しかし、訪れる者を拒む、見えない恐怖が支配するこの島は、死の島としてエスキモーたちの間で語り継がれていた。

オーロラが最も美しく見えるその島は、死と氷の女神が住む島。

そこに住む生き物はすべて死と氷の女神のもの。

誰も入ってはいけない。

誰も何も持ち出してはならない。

永遠ともいえる時を、氷と雪に覆われ、死の島として眠り続けるこの島で、いつしか、ひとつの奇跡が生じていた。

(1)日高レポート

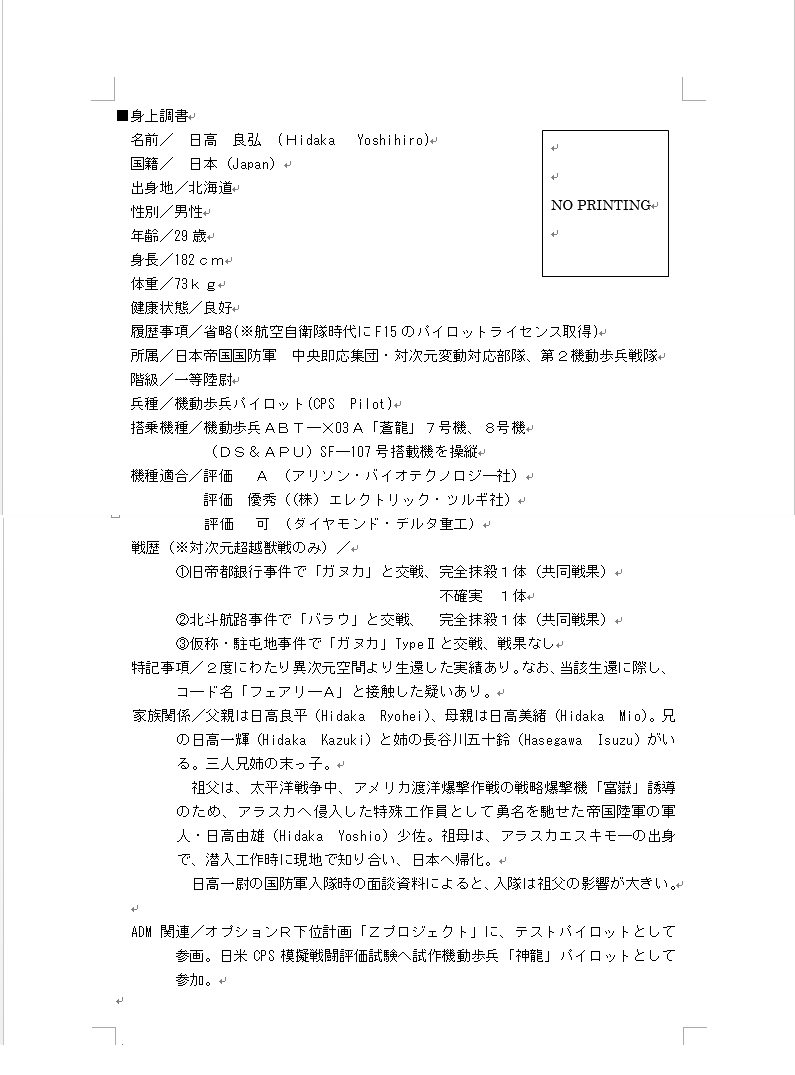

「スコット大佐。これがヒダカに関して把握している情報の全てです。」

アダム極東方面軍の情報担当、パワーズ少尉は、プリントアウトした日高一尉に関する資料をスコット大佐に提出する。

「さすがに、対次元超越獣戦の戦歴はすごいな。しかもこんな短期間で。」

「ABT-X03A『ソウリュウ』の基本性能の良さと相性の良さが、これだけの戦果をもたらしているのではないかと思います。しかしながら、我々の「ブラック・ベアⅡ」であれば、もっと良い成果があげられたものと考えております。特に「バラウ」戦であれば、空戦にも使用できますので。」

パワーズ少尉は、スコット少佐の賞賛に少し疑義を唱える。

「そうだな。ヒダカの戦果は、奇跡の生還と『フェアリーA』との接触が大きく影響していそうだな。」

「日本側からの事件報告には、『フェアリーA』との接触について、公式な報告はあがっておりません。メディカル関係者からの聞き取りで、それを示唆する証言は得ておりますが、物証がなく……。」

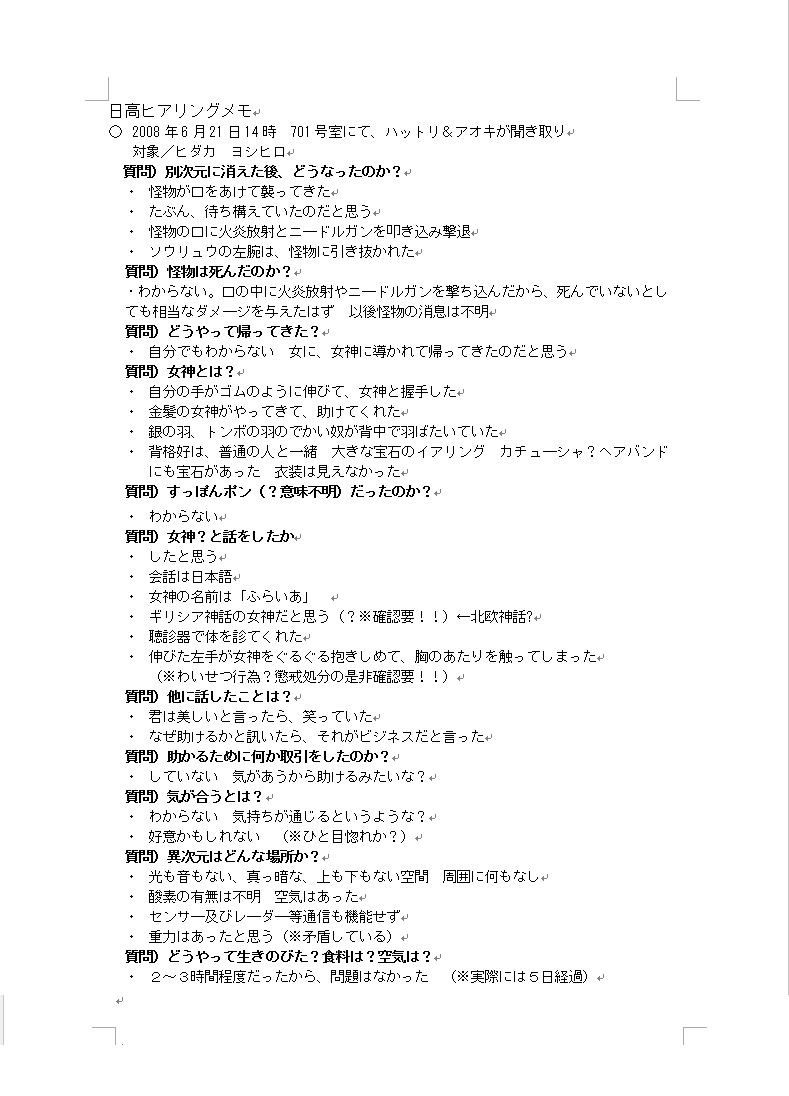

「それもすべて伝聞だろう。日本側が事件直後にヒダカにヒアリングした音声データがあると聞いたが、入手できたのかね。」

「残念ながら、担当者は調査報告書作成後、破棄してしまったとのことです。音声データを起こした文書、メモの類についても照会しましたが、情報公開の対象にならないと拒否したので、レイモンド少将の名前を出して、ようやくヒアリング・メモのコピーを引き出しました。翻訳がこれです。」

「グッドだ。……ん? 」

スコット少佐は、手渡された文書に目を通し、眉をひそめる。

「何だこれは? 戦闘や機動歩兵のシステム関連の部分は具体的だが、あとはまるでロマンチストの妄想だらけじゃないか? 」

「しかたありません。当時、ヒダカは、次元超越獣との戦闘でかなり疲労困憊していたはずです。劣悪な環境下で見た幻覚であると調査官が判断したとしてもわかる気がします。」

「唯一のキーワードは、……『フライア』という名前だな。」

「日本語の発音による差異はあるかと思いますが、調べたところでは、ヨーロッパ、北欧神話に出てくる神、美と豊穣の女神の名前かと思われます。」

「北欧神話ねぇ。」

「また、北斗航路事件後、再び次元を超えて生還したヒダカは『妖精に救われた』と発言しています。その時も、この『フライア』と名乗る者と接触している可能性は高いと考えます。幸い、日本帝国国防軍の調査官も、まだこの事件についての詳細なヒアリングはしていないとのことですので、我々が先にヒアリングすれば、多くの貴重な情報を入手できます。」

「人類と次元超越獣との戦いに参加しているとなれば……、レイモンド司令の言うとおり、この『フライア』が、『オプションX』、コード名『フェアリーA』である可能性は高くなる。駐屯地事件で入手した次元超越獣のサンプルとは別に、妖精の映像資料もコピーを確保している。それを付き合わせれば、もっと確実なことがわかるはずだ。画像解析も早目に進めてほしい。」

「では。ヒダカに面会を求めて……」

「いや。こちらまでご足労いただこう。」

「わかりました。」

パワーズ少尉は、さっそく日本側とコンタクトをとるため、席を立った。

(2)護衛という名のデート

市内の6階建てアパート。その最上階の一室に日高は住んでいた。

ひさしぶりに帰宅した日高は、いつもの習慣から6時に起床し、近くの公園までランニングをした後、シャワーを浴びていた。

携帯の着信に気づいたのは、シャワーを出た後で、数回繰り返し着信が記録されていた。慌てて返信する。

ひょっとして、また次元超越獣が? という思いが頭をよぎったが、金城三佐の電話は、日高の意表をついた内容だった。

「えっ? 何で私が……。」

「いやなら私から断っておくが……どうする? 」

「いえ、ちょうど暇でしたので、お受けします。」

「ふむ。では、本日13時に、北斗中央駅南口でお迎えするように。先方には、私から連絡を入れておこう。」

「よ、よろしくお願いします。」

日高は、携帯を切ってから、あわてる。まさか、こんなことが現実に起こるとは、想像もしていなかった日高である。

制服でいくのか? いや、街中で国防軍の制服姿というのは目立ちすぎる。どうする? 日高は頭を抱えた……。

午後1時。北斗中央駅南口で待つ日高の前に、ひとりの美女が立った。

黒髪のショートボブで、見るからに活動的な黒いスーツ姿である。

「日高さん……ね。」

「ええ。」

とまどう日高の前で、黒いサングラスをとる。涼しげな瞳とは裏腹に、ひとつひとつの動作に洗練されたものが感じられる。

「あなたは? 」

「はじめまして。私、ダイヤモンド・デルタ重工会長のボディガードをしております。榛名といえばおわかり? 」

「……ハルナさん? 女だったんですか? 」

「失礼ね。ボディガードが全員男だと困る時もあるでしょう。特に、御倉崎様の警護の時には。」

日高は自分の想像が少しはずれていたことに気づき、少し肩を落とす。

榛名は、日高のそんな様子を見逃さない。

「まさか、二人だけで、デートするなんて考えてた? 」

「はっはっは。まさか。私は、御倉崎さんに助けられた。その……ファンというか……信者みたいなもんです。」

「何それ? まあ、いいわ。今、御倉崎様を連れてくるから。待ってて。」

榛名が、駅の立体駐車場へあがっていく。たぶん車で待っている由梨亜を迎えに行くのだろう。

信者か。

我ながら変なことを口走ってしまったと後悔する。いや、ロリよばわりされるよりはいいか……。

ひとりで納得している間に、由梨亜と榛名が出てきた。

「ごめんなさい。大切なお休みに、ついてきていただいて。」

「いえ。暇でしたので。御倉崎さんがご要望なら、いくらでもお付き合いしますよ。」

相変わらず、由梨亜の言葉遣いは丁寧で、セレブを鼻にかけて人を見下すような態度はない。いつもと変わらない礼儀正しさと言葉遣いである。しかし、日高は、そんな由梨亜の言葉の抑揚の中に、いつにない親しさを感じていた。

「御倉崎様。日高一尉は、会長からの要請を受けて派遣されているのです。かしこまる必要はありませんわ。」

それに対して、榛名の口調はまったく遠慮がない。

「私は、金剛チーフからも重々注意するよう指示されています。御倉崎様に近寄る男は、危険だからすべて排除しろと。」

「おいおい。俺も危険だって言うのか。」

「ええ。兵士としては信頼しますが、それとこれとは別です。今日だって、本当なら、金剛チーフか、霧島がエスコートするはずだったのよ。ガードとして三流の男は、迷惑だわ。」

「榛名さん。少し抑えてください。日高さんは、重蔵おじさまに頼んで来ていただいています。日高さん、今日はよろしくお願いします。」

由梨亜が日高と榛名の間に割って入る。

「ええ。御倉崎さんのショッピングのお供くらい何でもありません。むしろ、お手伝いできるということで光栄に思っているくらいだ。」

「はん、信じられるもんですか。何か下心があるのよ。国防軍って、み~んなアニメとかマンガが大好きで、乗ってる戦闘機にも描いてるじゃない。私から言わせると病気よ。ひょっとして、あなたも2次元コンとか、ロリコンじゃないの? 」

「国防軍の悪口を言うのはよしてもらおう。俺は、自分の機体にそんなものは描いたことがないし、それにノーズアートは、第二次大戦でアメリカ軍が始めたもので、ロリコンとは関係ない。俺に言わせりゃ、金剛の方が危ない気がするぜ。」

「なんですって?! 」

「日高さん。言い過ぎです。そんなにむきにならないでください。榛名さんも、日高さんをあおらないで。恥ずかしいから。」

由梨亜が、二人の言い争いを押しとどめる。

由梨亜の言うとおり、二人の大人が言い争うのを小さな少女がなだめているという構図は、周囲の注目を集めていた。

「あのね。二人とも、分別というものをわきまえてください。」

由梨亜は、恥ずかしそうに二人を諭す。

これでは、どっちが大人かわからない。

かくして、由梨亜と榛名、そして日高の三人は、涼月市の大型ショッピングセンターでショッピングの一日を楽しむこととなった。

(3)極北の島の異変

合衆国の監視衛星が、アリューシャン列島のその島の異変を感知したのは、その日の午前九時だった。

小規模の爆発がその島の地下核実験場付近で確認され、放射能汚染が周辺に拡大を続けている。

この情報を受け、アラスカのアメリカ軍基地から、MV22オスプレイ一機が偵察のため、現場に派遣された。

偵察任務で、その島に降り立ったのは、ワルラス大尉をはじめとする六名の偵察部隊であったが、彼らは、次元センサーが異常を感知していることを報告した後、次の交信を最後に、午後一時、消息を断った。

「封鎖した地下核実験施設入り口が内部から爆破されている模様。放射線防護服を着用し、内部の確認に入る。」

午後二時、島の上空を通過した偵察衛星のカメラが、島の海岸付近に全長十メートルを超える巨大な生物の姿を確認。送られてきた写真データーは、アメリカ軍からアダム北米方面司令部へ転送された。

午後二時半、島の異常事態と巨大生物の存在は、合衆国大統領まで報告され、ここに現場対応の指揮権は、軍からアダムへ移行。軍は、アダムの指揮下で共同作戦をとることが決定された。

午後三時、合衆国大統領は、アダムのアドバイスに基づき、島に第7艦隊の攻撃型原子力潜水艦を急派するとともに、「オプションS」の発動命令にGOサインを出した。

午後四時、島に天空から強烈な光が降り注いだ。その意味するところを知る者は、軍とアダム、そして政府高官以外ほとんど皆無であった。

(4)オーロラ・シティー

旧帝都から新帝都へ。

日本帝国が首都を移転させてから、涼月市は大きく変貌した。空港や鉄道などの交通インフラの整備と並行して、都心部には政府関係機関を追って様々な企業が進出し、それをとりまくように集合住宅街が次々と建設されている。

涼月市中央駅は、北口は政府関係機関地区、南口はオフィスと大規模店舗が立ち並ぶ商業地区と分かれていて、用務による人の流れも明確に分けられるようになっていた。

その南口の正面に、つい先日オープンした大規模商業施設「オーロラ・シティー」はあった。

「最初にどこに行きますか? 」

日高がこのような大規模店舗に入るのは、滅多にないことである。入ることがあったとしても、店舗内の本屋へ入って時間をつぶすのがほとんどである。まして、女性をエスコートしてショッピングを楽しむという経験は皆無だ。

このため日高は、午前中いっぱいをかけて、「オーロラ・シティー」内の店舗の名前と位置を頭に叩き込んできていた。まして、榛名の手前、ここでは主導権を握る必要がある。舐められてばかりいられない。

「『プリティーセンス』という店があるはずだが、お前にわかるわけないだろ。」

案の定、榛名が由梨亜に代わってぶっきらぼうに答える。

「ああ、その店ならよく知ってるぞ。3階の専門店街の奥だ。」

日高は、昨日インターネットを使って調べた知識で答える。

榛名がポカンと口を開ける。

「そ、そうなの? 」

由梨亜も目を丸くして驚く。

「案内しよう。こっちだ。」

由梨亜と榛名は、黙って顔を見合わせる。

日高は、自信満々で先頭に立って、中央エスカレーターへと誘導する。2階は主に衣料品のフロア、3階は専門店街だ。4階は家具・インテリア、ゲームセンター、5階は本屋と飲食店街が入っていたはずだ。

「あ、あの~。日高さんも行くんですか? 」

由梨亜が、困ったようにたずねる。

「ええ。」

日高は、ここぞとばかり力を込めて答える。

「よく行くんですよ。」

「そ、そうですか……」

少し赤くなった顔で、由梨亜が困ったように榛名の方を見る。榛名は、肩をすくめるばかりだが、日高は二人の様子にまったく気づかない。

「! 」

3階についた三人の前に、「プリティーセンス」の看板が目に入る。そこで、ようやく日高は己の失敗に気づいた。そう、「プリティーセンス」は、女性用の下着、ランジェリーの専門店だったのである。

「あ、あれ……」

固まってしまった日高の肩に榛名が手をまわして、意地悪な声をかける。

「さあ。一緒に入ろうぜ。よく来るんだろ?」

由梨亜は、真っ赤になる。

「あの、引っ越してきたばかりで、下着の余裕があまりなくて、榛名さんがサイズはしっかり合せて選ばないとダメだっていうもんだから、その……」

「まさか、今からエスコートの任務を放棄すんじゃねーだろうな。」

しどろもどろの由梨亜のそばから、榛名がすごむ。

「榛名さん。意地悪しないでください。日高さんは、そこのベンチに腰掛けて、待っててください。」

「は、はい。……・助かります。」

ぎくしゃくしてそう答えるのが精一杯の日高を見て、由梨亜がほっとしたように微笑む。

榛名に引かれて、由梨亜はピンクや薄緑色などかわいい色があふれる店内に消えていった。店の前のベンチに腰掛けた日高は、脱力感に襲われる。

正面を見るとブラだの、ショーツなどがディスプレーされていて、目のやり場に困るばかりである。

よく知ってるって? ランジェリーの店を!?

よく行きますって? ランジェリーの店に?!

これじゃあ、変態じゃねーか。確実に変人に思われたぞ。

「御倉崎様。意外と出るところは出ていらっしゃいますね。すみません。お嬢様のサイズを測ってください。」

榛名の声が、店内に響く。

「あの、もう少し、小さな声で……」

消え入りそうな由梨亜の声。日高は、そのシーンを想像してしまい、頭を抱えてしまった。

5階のバーガーショップの窓から、日高は、景色を眺めてぼーっとしていた。

日高は、今日一日で、由梨亜のことをまったく知らない自分を痛感していた。

「御倉崎様は、このたび、転校手続きを終えて、私立の『北斗青雲高等学校』に通うことになった。」

榛名の言葉は、由梨亜の年齢からすれば、当然のことである。むしろ、高校に通っていない方がめずらしい。それなのに、日高はショックを受けていた。

「これから、発注済の制服の寸法合せに行くが、どうする?」

榛名がにやにや笑いながら、日高に尋ねる。ランジェリーショップの件もあり、日高は遠慮したのだが、今度は、由梨亜が、ぜひついてきて欲しいと言ったため、同行することになってしまった。

「日高さん。いかがでしょう。」

日高の前に現れた由梨亜は、濃紺のセーラー服姿だった。白のデコレーションの凝ったラインで縁取られたセーラーカラーに、白いスカーフ、そしてプリーツスカートという由梨亜の姿に日高はつい見とれてしまう。

「由梨亜様。今風の生徒は、もっとスカートを短くするのが流行です。これでは、十年前の着こなしセンスで浮いてしまわれます。」

「そうでしょうか……」

「いや、こんなもんでしょ。」

日高は、由梨亜の膝丈スカートに納得するが、榛名がすかさず反論する。

「こんなおっさんの言うことを信じちゃいけません。十年前のセンスしか知らない、法律や規則で縛られた頭の固い公務員のアドバイスは無視しましょう。今の流行は、エロかわいいなんですから。スカート丈は思い切り短く……」

「エロかわ……? でも、校則違反になりませんか?」

「だいじょうぶです。そのための私立高校です。寄付金と会長の力で圧力をかけて……、障害は取り除きます。」

「取り除くって、……お、おい、何もそこまでしなくても……。」

「何よ。あんただって、ミニスカートの方が好きだろうが。」

日高と由梨亜は、うつむいてしまう。

結局、榛名のアドバイスもあり、由梨亜の制服のスカート丈は膝上十センチに落ち着いた。

「しかしなぁ……」

それでも渋る日高と由梨亜に、榛名が安心させるように言った。

「ご心配なく。私立『北斗青雲高等学校』は、女子高になります。さあ、今度はどこに行きましょうか。」

「私、喫茶店とか、マクダネルとかバーガーショップとかも行ってみたい……」

「わかりました。これもいい経験です。」

こうして、日高と由梨亜、榛名の三人は、ハンバーガーショップで、軽食をとることとなったのである。

「こんなに人がいっぱいいるところで食べるなんて、とっても新鮮。」

「そ、そうかな。」

日高は、ブラックコーヒーを片手に、少し興奮気味の由梨亜を見守る。

チーズバーガーをほおばりながら、由梨亜は感慨深そうに、周囲の様子を見回している。

「オーロラ・シティー」がオープンして日が浅いこともあり、フードコート内はかなりの人で混雑していて、少し騒がしいくらいである。

「日高さんも、ポテトいかがですか?」

由梨亜が薦める。

「ああ、ありがとう。いただくよ。」

日高がフライドポテトをつまむと、由梨亜は、ポツリとつぶやいた。

「みんなで、一緒に食べるって、楽しいのね。」

日高のフライドポテトをつまむ手が、つい止まってしまう。

「どうしたの? 」

「いや、なんでもない。……そうだね。」

由梨亜の言葉に相槌を打つものの、その言葉はどれも意味深で、考えさせられてしまう。聞きたいこと、知りたいことがいっぱい湧き上がってくるのだが、聞いていいものかどうか。悩んでしまう。

榛名は、無言のまま、日高と同じようにコーヒーを飲んでいる。

聴こえていないわけはない。

「またまた、バーガーショップに入ったことがないわけじゃないだろ。」

日高は、少し茶化しながら訊いてみる。

「ええ。」

そう答えた由梨亜の瞳は、窓の外の景色を見ながら、心そこにあらずという感じである。

どこか遠い世界へ。

望郷にも似た憂いを浮かべた瞳に、日高はどぎまぎしてしまう。

日高は、由梨亜をこの世界に繫ぎとめている絆がいかに細いものか、理解した。そして、彼女をいとおしく思い、守ってあげなければと思っている自分に気づいて、さらに驚く。

由梨亜を見つめているだけで、高鳴る心。それは青春時代に感じた甘酸っぱい記憶に似て、日高の心を落ち着かせてくれない。

「そろそろ、行きましょうか。」

榛名が、席から腰をあげる。

エレベーターで1階へ降りるため、日高が先に乗り、続いて由梨亜が乗ったとき、それは起こった。

ドン! と突き上げる衝撃が突如襲い、そのショックで日高と由梨亜の乗ったエレベーターのドアが、榛名の目前で閉まり始める。あわてて日高が「開」ボタンを押すが反応はない。榛名が、あわてて、手で閉まるドアをこじ開けようとするが、ドアの動きは反転しない。

強い意思を持つかのようにドアは、じわじわと閉じていく。

「榛名さん。あぶない。」

由梨亜の声に、榛名はドアから手を抜き取る。抵抗を排除したドアは一気に閉まり、急速に降下していった。

「ちっ! 」

榛名が舌打ちしている間に、横揺れが襲ってくる。かなり大きな地震だ。フードコート内もパニック気味になった客と従業員が騒いでいる。地震は、二十秒程度でおさまったが、館内のざわめきはおさまりそうもない。

榛名は、エレベーターの停止階を確認するため、ゲージの動きを注視する。地下1階、2階と表示が降下していく。

止まった? と思った直後、「オーロラ・シティー」内で大規模な停電が起こり、エレベーターの階数表示は消えてしまった。

「ちっ、ボンコツめ……」

榛名は舌打ちして、階段を使って地下2階へ駆け下りていった。

(5)閉鎖空間(エレベーター)

降下を始めた当初、日高は特に大きな不安を感じていなかった。しかし、続けて生じた地震がエレベーターを襲うに至り、事の重大さを感じはじめた。

地下1階から2階に達したところで、ガクンとエレベーターが停止する。

照明が消え、非常用電源の明かりに切り替わる。

日高は、コントロールパネルのすべての階と開閉、そしてコールボタンを押してみるが、まったく反応はない。

「だめだ。電源は生きているはずなんだが、動かない。」

「だいじょうぶでしょうか。」

「地下まで降りているので……仮にケーブルが切れても心配はないでしょう。」

冷静な由梨亜の様子を見て、日高は安心して自らの現状分析を説明する。

「ドアをこじ開けてみます。うまく地下2階で停止していれば、脱出できるかもしれません。ただ、階と階の間で止まっていると、やっかいなことになります。」

日高は、エレベーターの内側ドアの隙間に指をかけ、力まかせに左右に押し開きにかかる。握りこぶしが入る程度の間が開くと、靴先を挟みこんで閉まるのを押さえ込み、ドアの片側に両手をかけて強引に引き開けにかかる。

やがて、ドアが少しずつ開きはじめたものの、その外にはコンクリートの壁が現れただけだった。

「だめだ。完全に階と階の真ん中で止まってる。」

「でも、榛名さんが見てますから、きっと助けを呼んでくれます。」

「そうですね。」

日高は、ドアから手を放す。

由梨亜の言うとおりではあるが、エレベーターの中から外の様子はわからない。地震の被害がどの程度のものか。また、涼月市全体で停電が生じていたとしたら、ここ以外でも多くの人がエレベーターに閉じ込められていることになる。救助活動までには、最低でも一~二時間は覚悟しなければならないだろう。

「怖くないですか?」

「だって、日高さんがついていますから。」

由梨亜の正直な感想に、かえって日高の方がとまどってしまう。

「そ、そうですか。御倉崎さんに頼っていただいて、とても光栄ですっ。」

思わず、言葉に力が入ってしまう。

「あ。いえ、その……一人じゃないので……。」

少し赤くなって舞い上がっている日高を見て、由梨亜は自分の言った言葉の意味に気づいて、訂正する。

ふたりの間に沈黙が流れる。

「ただ立っていても疲れるだけです。床に座ったほうがいいですよ。」

日高は、ポケットからハンカチを取り出し、床に敷いて由梨亜に座るよう薦める。自分は、先に座り込み、エレベーターの壁に背をもたれかける。

由梨亜は、礼を言って、日高と並んで座った。

「あ、御倉崎さん、……その堅苦しいから由梨亜って呼んでいいかな。」

「ええ。年下ですから、そんなに気を使わないでください。」

「ありがと。」

再び沈黙が流れる。

「私、気にしてません。」

「え? 」

「日高さんが、ロリコンだってこと。」

「ちょっ、ちょっとまって。何で今、そんな話になるの。」

日高は、真っ赤になって、うろたえる。

「ちがうんですか? 」

「ちがいますっ! 」

「だって、先ほどのお店にもよく行くって……」

「あ、あれは……誤解です。本当はあんな店とは知らなかったんですよ。今日、御倉崎さんをエスコートするということで、このショッピングセンターの店舗配置とかを覚えてきただけです。」

日高は、由梨亜の疑いを晴らそうと必死で弁解する。

「なにも、そうむきにならなくても……。」

「いや、私にも面子があります。由梨亜には、誤解されたくない。」

「だから、私は、気にしてませんって言っているのに……。」

日高とおしゃべりを続ける中で、由梨亜の口調がしだいに打ち解けたものになってくる。

「私は、金剛や榛名さんたちのような護衛のプロではないですから……。十八番は、戦闘機や機動歩兵に乗って、次元超越獣と戦うことで、由梨亜には、助けてもらうばかりで、ある意味情けない男なんですよ。」

「でも、怪物と戦うことなんて、誰にでもできることじゃないですし、命をかけて人類のためにがんばっているんですから、すごく立派です。」

「いゃあ、人類のためなんて、そんな高尚な気持ちは持ってませんって。国防軍という仕事を選んだ流れで、いつの間にか、次元超越獣と戦うことになった感じで……。立派といわれると恥ずかしいです。」

「そうなの? 」

「本当に立派というのは、この前から私を助けて、次元超越獣をやっつけているフライアという妖精ですよ。」

「…………」

「この前、駐屯地に次元超越獣が現れた時、機動歩兵ではとても太刀打ちできなかった。自爆して道連れにしようかと思ったんですが、彼女が助けに来てくれなかったら、私も、基地もたいへんなことになっていたかもしれません。彼女の働きに比べたら……。彼女こそ、本当の英雄です。」

「じ、自爆って……・。そんなこと考えてたんですか? 」

「は?……」

日高は、由梨亜の顔を見て驚く。ショックを受けている由梨亜の瞳は、少しうるんでいる。

「いや、あの……生きたまま、次元超越獣に食べられるなんて、いやじゃないですか……。だからその、苦しみたくないから……」

日高は、うろたえて、しどろもどろに言い繕うしかない。

「それに……。皆を助けるためには、誰かがやらなければならなかったし……」

「やめてください。誰かのために誰かが犠牲にならなければならないなんて……そんな悲しいこと、言わないでください。」

「ごめん。少しうぬぼれていたのかもしれない……。」

「彼女は……フライアは、そんなに立派じゃありません。ただ、すごい力を持っているだけです。」

由梨亜は、日高から目を逸らすと、うつむいてしまう。

日高と由梨亜の間に気まずい雰囲気と沈黙が漂う。

ガクン!

突然、軽い衝撃が走り、照明が復旧した。

「あ……」

日高と由梨亜が見つめあい、立ち上がるのと同時に、エレベーターが動き始めた。階数ゲージも点灯し、まもなくエレベーターは、1階で停止した。

ドアが開き、血相を変えた榛名が飛び込んできた。

「御倉崎様。だいじょうぶですか? 」

「榛名さん。ありがとう。助けてくれて。」

「いいえ。」

そう答えた後、榛名は、日高をちらっと見て吠える。

「何もしてないでしょうね? 」

周囲で様子を見ていた警備員や作業員、そして野次馬の視線が、一斉に日高に集中する。

「何もしてません。……だから、そう言った目で見るの、やめてくれない? 」

この日、涼月市を襲った地震は、震度4を記録したが、耐震化が進んだ主要施設にはなんら被害はなく、一部地域で停電や交通機関のマヒ等があった程度であった。夕闇が迫る市内の道路や街灯にもほとんど影響は見られない。

「オーロラ・シティー」を出て駅に向かう日高と由梨亜、そして榛名の三人の前に、黒塗りのベンツが止まる。

「御倉崎様。榛名。お迎えにあがりました。」

ベンツの運転席から声をかけてきたのは、黒髪の長髪の男である。日高の知らない顔だ。

「あれ、比叡なの? 金剛チーフが迎えに来るかと思ったのに。」

榛名が、少し意外そうな顔をするが、比叡は違った意味に受け取る。

「悪かったな。チーフは、会長のお供で忙しいんだ。」

「御倉崎様。さあ、お早く乗ってください。」

由梨亜が、日高の方を見て躊躇する。

「日高さん、今日はどうもありがとうございました。とても楽しいひと時を過ごさせていただいて……本当にありがとう。」

「いえ、こちらこそ。」

ベンツに押し込まれた由梨亜は、窓を開けて、日高に合図を送る。

日高が何事かと、ベンツに駆け寄る。

「約束してください。自爆はダメですよ。絶対に。」

「え? ええ、わかりました。」

日高の答えに安心したのか、由梨亜がにこっと笑う。

「日高一尉。任務ご苦労。帰っていいぞ。」

ベンツの反対側から、榛名がふたりの会話に割り込む。

「よろしいですね。」

車内の由梨亜に確認して、自分もベンツに乗り込む。榛名の合図で、運転席の比叡は、車をスタートさせる。

窓ガラス越しに手を振る由梨亜を乗せたベンツは、日高一人を残し、車道にあふれつつある車の流れに乗って、やがて見えなくなった。

夕暮れが街を茜色に染めていき、やがてポッポッと街頭が灯りはじめる。

車道にあふれる車と歩道を行きかう人が、時間とともに数を増していく。

ここから、アパートまで約6キロ。

「……頭冷やしていくか……」

日高は、ゆっくりと自宅に向かって歩きはじめた。

(6)「オプション」

「北米方面司令部から連絡があった。ケインズ調査官を来週の水曜日にアラスカから派遣するそうだ。それまで、勝手に日高一尉の聴取は行わないように……だとさ。」

スコット大佐は、パワーズ少尉をなだめるように言った。

「相変わらず、北米方面司令部は勝手ですね。越権行為もはなはだしい。」

「批判は、やめておけ。北米方面司令部は、合衆国大統領直属の組織だ。組織上は、同じ方面司令部であっても、実質上は大統領命令によって上位の権限を振るうことが可能なのだよ。」

「そうは言いますが、当初の来日予定は、今日だったはずです。それを1週間も延ばすなんて、北米司令部は我々の掴んだ『フェアリーA』に関する情報の重要性を理解していないのではないですか? 」

「それはない。まだ公式レポートにはなっていないが、アラスカに次元超越獣が現れたらしい。幸い、初期段階で完全抹殺に成功したらしいが、ケインズ調査官は、その現地調査の指揮をとるため、急遽派遣されるとのことだ。」

「アラスカ……ですか? 」

「ああ、合衆国本土に初めて次元超越獣が現れたのだ。大統領としても、最優先で対応する必要があると判断したのだろう。」

「どんな次元超越獣が現れたんでしょうね。」

「正確なところは不明だ。F情報にも該当するものがなかったというから、ひょっとすると、『妖精』たちも把握していない新種かもしれん。わかっているのは、十メートルを超える巨大な奴だったということだけだ。詳しいことは、ケインズ調査官たちの報告を待つしかないだろう。」

スコット大佐は、そう答えながら、初期の段階でオプションSが発動されたのであれば、まともに死骸などは残っていないだろうと思った。

次元超越獣は、侵攻した次元で、早期にその次元の物質を体内に取り入れて次元同化を進めなければ、遺伝子レベルから細胞崩壊が生じる。次元同化が済んでいなければ、死んだ後の細胞崩壊はすさまじい速度で進行し、死骸は跡形もなく消滅してしまう。

その保存は、アダムの最先端技術をもってしても不可能に近い。

アダムとしては、次元超越獣に対抗する研究推進のためにも、その生体サンプルが欲しいのだが、これまでほとんど失敗している。

次元超越獣の凶暴性と驚異的な再生能力は、この次元同化のために必要なものとして、次元を超えて生き残るために進化して得た能力だ。

次元同化能力の高い次元超越獣は、すさまじい貪欲さを持って生き物を捕食し、細胞の代謝を進行させるため、不死身に近い生き物となる。

彼らにとって人間は数も多く、適当なサイズで、格好の捕食対象となっているのが問題なのだが、それゆえ、人類と次元超越獣は、食うものと食われるものという関係にある。共存など不可能なのだ。

再生能力の高い次元超越獣を倒すためには、早期に発見し、瞬時に抹殺するしかないというのがアダムの結論である。このため、アダムは、暗号名「オプション」と呼ばれる様々な対抗手段の研究と開発を進めているといわれているが、その全貌は完全な秘密のベールに包まれている。

「オプション」は、AからZまでアルファベットをつけて整理されているとも聞く。中には国家を超えた共同プロジェクトもあるはずなのだが、その内容は、まったく漏れてこない。

スコット大佐でさえも、任務との関連で把握しているのは、A(核兵器)、B(生物兵器)、C(化学・有毒兵器)、そしてS(衛星・軌道兵器)とX程度でしかない。噂では、第二次大戦終了後、ペーパークリップ作戦により収集したナチスドイツの超兵器を実用化した「オプションG」もあるとされるが、真偽や研究主体も含め、一切が不明である。

一方で、スコット大佐をはじめ、アダム全体で取り組んでいるものに、「オプションX」がある。これは、「ファチマの奇跡」いわゆる「妖精」と呼ばれる異次元からの知的生命体が降臨した際に、次元超越獣に対する切り札として派遣することが約束された者、バチカンが主張する「メシア」を扱うプロジェクトを意味し、他のオプションとは若干ニュアンスが異なる。

他のオプションが、主体的な取り組みなのに対して、この「オプションX」だけが、受動的なものなのだ。

「ファチマの奇跡」に立ち会った当時のバチカンは、「次元超越獣に対する切り札として派遣するもの」を「メシア(救世主)である」と解釈したが、「ファチマの奇跡」の記録を引き継いだ合衆国は、文言の通り「派兵」と解釈した。

妖精が派遣する兵士を次元超越獣に対する切り札という意味で、「フェアリーA(エース)」のコード名を付け、次元超越獣への対抗策として、しっかりとしたコントロールの元に置いて連携していくために設置されたのが「オプションX」なのである。

合衆国やアダムとしては、このコード名「フェアリーA」とコンタクトして、次元超越獣への対抗策を万全なものにしたいと考えており、同時に「妖精」の正体、そして干渉・支援の意図を確かめたいという本音がある。

次元超越獣という脅威の存在が現実のものとなったことで、「妖精」についても、神話やおとぎ話のような架空の存在ではなくなった。

「妖精」は、宗教的な不可侵の存在ではなくなったのである。

敬虔なキリスト教徒であるスコット大佐自身としては、バチカンが信じたように、「ファチマの奇跡」を起こした「妖精」を神に近いものとして信じたい気持ちが強かった。しかし、この日本で、コード名「フェアリーA」と思われる存在が出現したとなると、その正体を確かめずにはいられない。

「ファチマの奇跡」を起こした「妖精」が、なぜキリスト教の国々のあるヨーロッパやアメリカではなく、極東の無神論者であふれる日本という国に、「フェアリーA」を派遣したのか?

スコット大佐個人の宗教観からすれば、それは西洋世界が神から見捨てられたようにも感じられ、そうであればこそ、出現した存在は、「フェアリーA」ではないと否定したい気持ちが強い。

「オプションX」を早く構築するためにも、真実の「フェアリーA」とコンタクトを取る。

それは、スコット大佐自身の宗教上の救いにも通じる希望であった。

(7)奇跡のモンスター

まもなく初夏が訪れるとはいえ、極北のアリューシャン列島の自然は厳しい。

濃霧が次々と発生し、視界を奪うとともに、天候も急変を繰り返す。

アダム北米方面司令部からの命令を受け、次元超越獣の調査隊を率いて、ケインズ調査官が島を訪れたのは、予定より三日も過ぎた頃だった。

到着が遅れた理由は、天候だけでなく、現地の安全が充分確認できていないことにもあった。監視衛星やスパイ衛星、そして偵察機などを駆使して島の状況を確認するものに一週間、島に接近した原子力潜水艦から先遣部隊が上陸して、完全に安全が確認されたのが、つい二日前のことなのだ。

調査隊は、次元超越獣の死骸の回収について、当初大きな期待を抱いていなかったのだが、先遣隊からは、意外な報告がもたらされた。

「次元超越獣の死骸がほぼ完全に残っているって? 」

ケインズ調査官は、調査隊の護衛任務を任されたキング中尉に確認した。

「イエス。荷電粒子ビーム砲の照射を受けて、焼け焦げた穴だらけになってはいるが、死骸はほぼそのまま残っている。」

「生きているんじゃないのか。次元超越獣の生命力は、はんぱじゃないぞ。仮死状態で我々をおびき出そうとしているかもしれないとか、考えなかったのか? 」

現地に向かうMV22オスプレイの中である。大きなローター音のため、ケインズ調査官とキング中尉の会話は、お互い怒鳴り口調となる。

「先遣隊も慎重に接近して確認している。たった五百メートルの距離を三日もかけて接近し、様々なセンサーで生きている徴候がないか確認した。結果は完全にデッドだ。搭乗前に、ヘリで上空から撮った写真が送られてきている。見るか? 」

うなずくケインズ調査官に、キング中尉が封筒から四~五枚のプリント写真を取り出し、手渡す。

「海棲生物みたいだな。アシカ? マナティーに似ているが……? 」

ケインズ調査官は、その写真を後方にいる生物学者らに回す。次元超越獣という未知の生物を見られるということで、生物学者らの興奮は、すでに高まりつつあるようだ。写真を手に論争を始める。

「ついたぞ。あの島だ。」

キング中尉が指差す先に、一つの島が見えてきた。

「注意しておくが、あの島は元地下核実験場があった島だ。放射能で汚染された島だから、防護服は必ず着用し、島で脱いではならない。また、調査目的以外によけいなものは持ち帰らないように。」

キング中尉は、調査隊に注意事項を伝達した後、パイロットに、島の北側の入り江に向かうよう指示した。

旋回して島の北から低空で侵入したオスプレイの前に、やがて、小さな入り江の奥で横たわる巨大な生物の死骸が現れた。

その次元超越獣の死骸は巨大だった。

全長は十一・五メートル、推定重量は、十八トンにも達していた。

頭部を直撃したビーム砲により、残念ながらその全容は解明できないものの、海棲生物であるということで、調査団の意見は一致していた。

「ひょっとして、放射能の影響で巨大化したセイウチではないか。」

「新種のクジラ? いやちがうな。アザラシか? 」

「いや、この形状からすると、むしろジュゴンやマナティーのほうが近い。」

生物学者たちは、この死骸を前に激論を交わした。

その結果、「この生物は、地球上に存在しない未知の生物か、あるいは人類が初めて遭遇した新種の生物である。」との結論で一致した。

一方、ケインズ調査官は、次元超越獣の死骸を一通り視察した後、キング中尉らとともに、閉鎖されている地下核実験場跡地へ向かった。

実験場跡地へ近づくにつれ、ガイガーカウンターの数値があがっていく。

「おかしいな。昨日までは、ものすごい数値を記録していて、先遣隊もまったく近寄れなかったはずなのに……」

キング中尉がガイガーカウンターの数値を確認しながら、周囲の様子を確かめる。部下にもガイガーカウンターの数値を確認させる。

「壊れているんじゃないだろうね。」

「調査官のも同じですよ。ここにいる全員のガイガーカウンターが、同時に壊れるなんてありえない。」

「中尉! 調査官! あれは何ですか? 」

護衛の海兵隊員のひとりが、地下核実験場跡地の入り口をふさぎように立っている大きな木を指差した。

緑のコケにびっしり覆われた枯れ木のように見えるが、木の枝には、小さな赤い実が鈴なりである。地下核実験場の入り口から伸びる緑の根は、よくみると周囲の岩の間を所狭しと這い回り、かなりの範囲に伸びている。

「コケか? 」

柔らかそうなコケが覆う根をよく観察するため、ケインズ調査官は、コケの表面を指で軽く押してみた。

「つっ! 」

ケインズ調査官は、指の先に刺すような痛みを感じて、あわてて手を引っ込める。なんと、コケのところどころから生えている針より細い棘が、調査官の放射線防護服の手袋を貫通して突き刺さっている。

「どうしました? だいじょうぶですか? 」

「ああ、問題ない。」

その時、赤い実を確認するため、先行して入り口近くまで接近した海兵隊委員が驚いた声をあげた。

「中尉! 調査官! この赤い実は、放射性物質の固まりです。信じられないほど、放射線濃度が高い。」

赤い実に向けられた、海兵隊員の持つガイガーカウンターは、警告音を発し続けている。

海兵隊員は、ガイガーカウンターの警告を見て、あわてて木から離れる。そのとたん、足元の濡れた石に足を滑らせ、転んでしまう。

「アチチッ! 」

海兵隊員が悲鳴をあげる。

そばにいた同僚が助け起こしたものの、転倒した側の防護服に、びっしりと棘が突き刺さっている。

「だめだ、こりゃ使えない。」

「くそっ! 目がチカチカするぜ。」

「まて、防護服を脱ぐのは危険だ! 」

防護服を脱ぎ捨てようとする海兵隊員をキング中尉が制止する。

「しかし、棘が刺さっていて、このままじゃ着けてられないぞ。」

「とにかく、あの赤い実の近くからできるだけ離れよう。」

転倒した海兵隊員たちは、赤い実から数百メートル離れて戻ってくる。

「たまんねぇよ。針が刺さりっぱなしだ。」

「ここなら、短時間ならだいじょうぶじゃないか? 」

「ケインズ調査官、だいじょうぶでしょうか? 」

キング中尉が心配そうに尋ねる。

「そうだな。この程度の汚染なら問題はないだろう。」

ケインズ調査官は、改めてガイガーカウンターの数値を確認し、判断を伝える。その答えに安心し、海兵隊員が防護服の上着をその場に脱ぎ捨てる。脱ぎ捨てられた防護服の上着の表面には、転倒した側に黒い棘がびっしりと刺さっている。これでは確かに着たままではいられない。

ケインズ調査官やキング中尉も、防護服のマスクをあげ、外気を軽く吸い込む。極北の地の空気は、ひんやりとしているが、澄み切っていて心地よい。放射能汚染がなければ、胸いっぱい思い切り吸い込みたいところだ。

白いTシャツ姿となった海兵隊員は、ほっとした様子で、あたりを見回す。

少し風が出てきたのか、赤い実を鈴なりにつけた木が揺れる。赤い実が触れ合って、時々陽の光を反射するのか、チカチカと輝く光が漏れる。

「こいつを焼き払うか、頑丈な防護手袋を用意するとかしないと、調査を続けるのは難しそうだな。」

「コケ……植物ですかね? 」

「気をつけろよ。棘がいっぱいだ。」

「あの赤い実をサンプルに持って帰りたいが、それも難しそうだな。」

「実の方は、どれも桁外れの放射能汚染を記録しています。こりゃあ、一時間持ってたら、致死量に達するほど被爆しますよ。回収用の特殊な容器や機器を持ってこないと……」

封鎖された地下核実験場への立入は困難であることが確認され、ケインズ調査官たちは、次元超越獣の死骸がある入り江に引き返した。

「とりあえず、今日は次元超越獣のサンプルだけの回収にとどめよう。」

入り江では、生物学者たちがケインズ調査官たちを待っていた。

「これは、生物学上も貴重な存在だ。ぜひそのまま持ち帰ってくれ。」

「無理だ。推定でも十八トンはあるんだぞ。」

「ヘリで吊り下げるとか、できるだろう。」

「こいつは次元超越獣なんだぞ。そのまま持ち帰って、生き返りでもしてみろ。たいへんなことになる。」

キング中尉は、生物学者たちの要望を頑として受け付けない。

「次元超越獣を解剖すれば、その弱点とか、次元を超えられる能力の仕組みまで解明できるかもしれないのだ。肉片を切り取ったサンプルだけでは、そんなことまで調べられない。こんなチャンスは、もう二度とないかもしれない。絶好の機会を見捨てろというのか。」

生物学者たちも、主張を譲らない。

ケインズ調査官としても、今日だけで調査が終りそうにないことは充分承知していた。しかし、この次元超越獣の死骸を本国に持ち帰ることは、キング中尉が言うように、あまりにもリスクが大きすぎる。

「とりあえず、入手したサンプルを持って一旦基地へ帰る。死骸については、大統領の指示を確認し、輸送方法も含めて検討したうえで対応しよう。」

沖合いに停泊する原子力潜水艦を拠点に活動している先遣隊を残して、調査隊は、とりあえず次元超越獣の生体サンプルを持ってアラスカの基地へ戻ることとなった。

MV22オスプレイが島を離陸する。

生物学者たちは、再び島を訪れる時を期待して、窓から名残惜しそうに水平線のかなたに消えていく島を見ていた。

彼らが島を再び訪れることはなかった。

翌日、島で小規模の核爆発が発生。島に上陸していた先遣隊は全滅。入り江の沖合いに停泊していた原子力潜水艦も被害を受け、退避した。

しばらく島は、まったく立ち入れない状況となってしまったのである。

(8)ケインズ調査官来日

ケインズ調査官がアダム極東方面司令部を訪れたのは、結局、7月中旬に入ってからのことだった。

しかも、現地視察を優先するとして、日本帝国の旧帝都・東京へ直行し、そこのホテルに拠点を構えてしまった。スコット大佐とパワーズ少尉は、わざわざそこへ出向き、資料の提供と説明を求められることとなった。

「アラスカの調査の件、あれから正式な報告があがっていないようですが、何があったのですか? 」

スコット大佐の問いかけに、ケインズ調査官は資料から顔をあげることもなく、無言を続ける。

無視か? とスコット大佐が思ったとき、ふいにケインズ調査官が答える。

「何もない。」

「え? 」

「オプションSの勇み足だったのさ。」

ケインズ調査官は、資料を机の上に放り投げ、提供されたデータソースをパソコンに差し込みながら続ける。

「政府はご丁寧にも、我々を無視して、オプションAまで執行してしまったようだが。結論で言えば、あのモンスターは、次元超越獣ではなかったのだ。」

「しかし、巨大な謎の生物が、突然出現したと聞いています。見たこともない生き物だったと……。」

「その通り。あれは私も見たことがなかったし、生物学者の連中も生きた現物を見たことがないという奇跡の生き物だったことは事実だ。」

パソコンのメニューからアラスカ事件のファイルをオープンする。

「全長十一・五メートル、推定重量十八トンの巨大な生物だったが、次元超越獣ではなかった。」

「? 」

ケインズ調査官は、肩をすくめながら、パソコンの画像を見せる。

「こいつだ! 」

「こんな……これが次元超越獣ではないと? 」

パソコンには、島で撮影された巨大な生物の死骸が映っている。

スコット大佐もパワーズ少尉も思わず見入ってしまう。

こんな灰色の芋虫のような巨体は、見たことも聞いたこともない。

「次元センサーの反応と同時に現れたモンスターということで、我々は次元超越獣と判断した。それは間違っていない。調査に先立ち、我々はF情報から得た次元超越獣のリストに該当するものがないか、入念に確認と検討を行った。当然、未知の次元超越獣がいたということも想定しながら……ね。

その一方で、生物学者たちは、現地調査と写真資料などから、この生物の正体を調査したんだ。結果は、彼らのほうが早かった。」

ケインズ調査官が画面をクリックすると、別のファイルが開く。

「怪物の正体は、一七七〇年ごろに絶滅したステラカイギュウだ。」

「ステラカイギュウ……ですか? 」

ステラ海牛(リティナ ステレリ)

海牛目・哺乳網・脊索動物

一七七〇年に絶滅した草食性の海棲哺乳類。

体長は9~11メートル、生息地は、ベーリング海峡周辺の海

一七四二年、ドイツ人・ゲオルク=ヴィルヘルム=ステラーによって発見された。

食用として乱獲され、一七七〇年、絶滅。

「F情報によれば、次元超越獣には二種類あるとされている。次元超越獣と次元超越生物だ。次元超越獣については、F情報に詳しい情報が記されているが、次元超越生物は、具体的な個々の情報がない。なぜなら、次元超越生物とは、次元空間を彷徨う生物でしかないからだ。その種類はおそらく無数にあるのだろう。

このステラカイギュウは、おそらく三百年ほど前に、異次元世界に迷い込み、事件当日、偶然、元の世界に戻ってきた。だから、次元同位などという障害を起こして、死骸が消滅することもなかったというわけだ。」

スコット大佐とパワーズ少尉は思わず顔を見合わせた。

「では、今回の事件は、次元超越獣が関係したものではないということですか。フェーズ4か5程度のものだったと。」

「そういうことになるな。」

「しかし、聞いたところでは、十名近い隊員の命が失われているはずです。その原因が次元超越獣によるものでなければ、一体何が起こったのか、確かめるべきなのではないですか。」

「言っただろう。オプションAが発動されたと。」

ケインズ調査官は、スコット大佐らの追及に動じる様子もない。

「高度な政治判断で、危険と考えたかどうかは知らないが、我々の頭越しにオプションAを、核攻撃を発動されては、現地調査などできる状況ではない。次元超越獣に脅えるだけで、まともに調査をしようとしないアダム上層部の対応に付き合っていられるか。…………・この話は以上だ。」

ケインズ調査官は、スコット大佐らが提供したデータソースを展開し、見入る。そこには、日本帝国国防軍 中央即応集団・対次元変動対応部隊駐屯地の整備工場で捉えられた「フェアリーA」と推察される妖精の姿が映っている。

後姿が中心だが、残念なのはかなり望遠のため、細部の判別が困難なことである。ケインズ調査官は、さらにアルゴリズム解析による補正画像を確認する。

「この補正画像は、正確か? 」

「何か? おかしなところでも? 」

パワーズ少尉が尋ねる。

「ブラが映っている……」

「は? 」

ケインズ調査官は、妖精の背中に生えている羽の下、黒いぴったりとした衣服の凹凸にブラの輪郭らしきものがあるのを指差す。

「言われてみると、そのようにも見えますが……」

「いや、私が言いたいのは、可能性の問題だ。仮にこれがブラだとすれば、だ。この妖精は、女で、普段は人間として生活していることの証明になるのではないかということだ。」

「……」

あまりにも意表をついた指摘に、スコット大佐もパワーズ少尉も顔を見合すばかりで返す言葉もない。

「我々の……この世界に派遣すると断言しているのだ。『フェアリーA』は、当然、普段からこの世界にいると考えるのが自然だろう。ではどんな格好で? 人間に化ける方が何かと都合がいいのは、誰しも納得するところだろう? 」

「では、調査官は、『フェアリーA』が日本帝国国防軍の駐屯地内に住んでいると考えるのですね。」

「当然だ。住んでいるとは限らないが、当時、付近にいたのだよ。この画像からできれば、ブラのメーカーとか、サイズを洗い出してほしい。それと駐屯地の女性全員のブラの形、サイズ、メーカーの確認だ。」

予想外の展開に、スコット大佐は、ついていけないと首を振る。

パワーズ少尉が大佐に代わって、反論する。

「無茶苦茶です。第一、男のパンツと同じで、複数のメーカーのブラを使っている方もいるはずです。そんなことで探し出すなんて無理ですよ。セクハラで訴えられますよ。」

「かわいいことを言うじゃないか。我々の仕事は、セクハラだのパワハラだのというレベルで評価される仕事ではない。君たちは、本当に、『フェアリーA』の正体を突き止め、コンタクトしたいのか。」

スコット大佐もパワーズ少尉も、もはや反論できず、黙ってしまう。

「それと、このヒダカという男だが、二度も『フェアリーA』と接触しているのであれば、最重要人物であるとする君らの推論は正しい。至急、ここに連れてきて欲しい。信頼できる通訳と一緒にね。」

(第四話完)