超次元戦闘妖兵 フライア ―次元を超えた恋の物語―

渚 美鈴/作

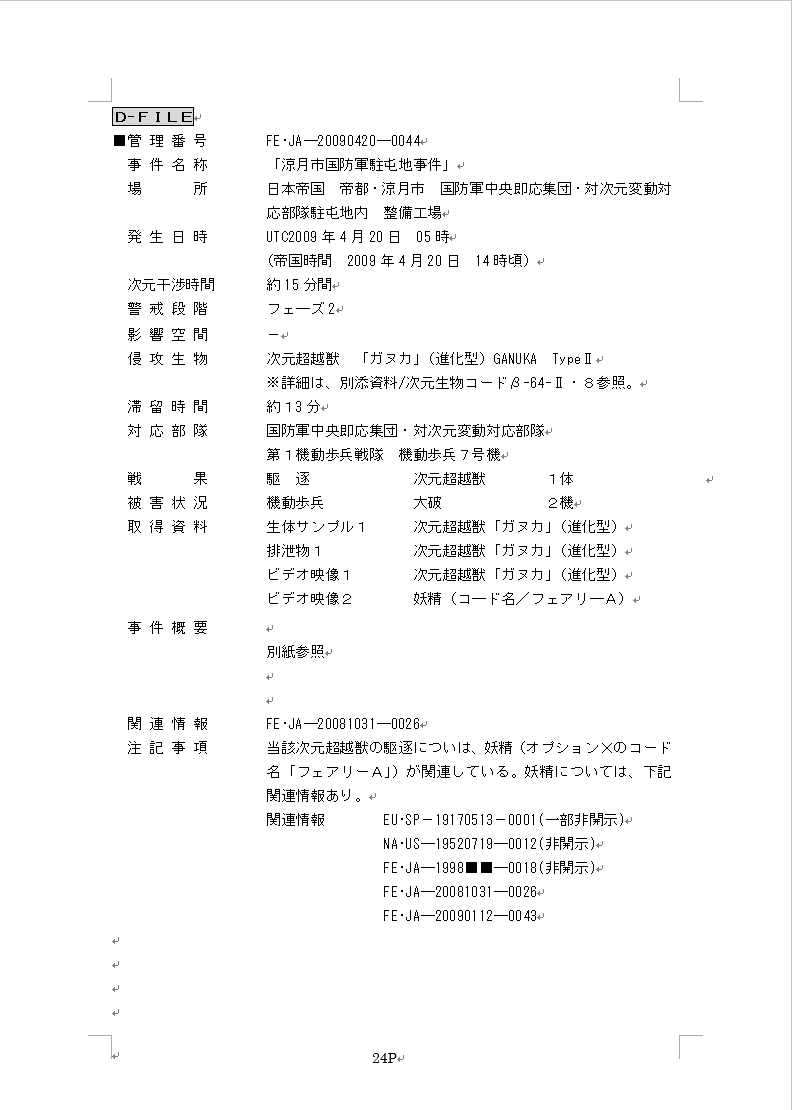

★第3話「悪夢の再来 ―次元超越獣の謎―」

【目次】

(1)失意と現実

(2)フライア

(3)呪われた蒼龍2号機

(4)手負いの巨獣

(5)メシア降臨

(6)次元超越獣の謎

(7)御倉崎と日高

【本文】

(1)失意と現実

北海道。春4月。

開発が進む日本帝国の新しい帝都・涼月市は、日本再生のシンボルである。

しかし、その郊外には、まだまだ雄大な自然が数多く残されている。遥かに見える山々は白銀の雪化粧をまだその身にまとっているが、麓の木々や川辺は、緑の芽生えがそこかしこで散見される。

吹き抜ける春一番の南風は、まだ少し肌寒さを感じさせるが、深い雪の厳しい寒さから開放された季節の到来をしっかりと感じさせてくれる。

次元超越獣との戦いで負傷し、休職となった村雨幸太郎は、この帝都・涼月市の郊外に用意された保養施設で、北海道の早春を楽しんでいた。

膝下から切断された足の傷も癒え、今は義足に慣れるリハビリを続ける毎日をおくっている。慣れ親しんだ足で大地を踏みしめて立つ感覚は、足が失われた今でも体が記憶している。その身体に染みこんだ記憶と、義足の感触の違いが違和感となっているからなのか、右足を失った時の事件の記憶は、今でも時々夢に見てしまう。

脚の感触を確認して一人立つ村雨の足元の大地がぱっくりと口を開け、村雨の右足を食いちぎる。その大地に開いた口の中に、ぶきみな目が光り、村雨はそこから懸命にはいずりまわって逃げ惑う……。しかし、どうしても不気味な目は、村雨についてくるのだ。そばを通る人には見向きもせず、追ってくる。

なぜ?

どうして?

片足だけじゃ足りないとでも言うのか?

村雨はついに追い詰められ、絶叫をあげる……。

はっと目をさます。保養所の白い天井が目に飛び込んでくる。カーテン越しに薄暗い夜明け前の風景が見える。

全身汗びっしょりになって、村雨は飛び起きた。

完全にトラウマだな。

一時は、義足ででもパイロットを続けたいと希望を持ったこともあり、上層部へもその意向は伝えた。予備のパイロットになってでも、機動歩兵で怪物と戦う場所に留まりたいと念願したのも正直な気持ちのつもりだった。

しかし、手術を受け、リハビリと療養を続ける中で、このところ毎夜のように見る夢は、村雨の復帰への意欲を蝕み、自信を喪失させるばかりである。

なくした脚を、あの怪物がかじっているかと思うと、恐怖と腹立たしさが入り混じった感情が沸き起こってきて、いてもたってもいられなくなる。

必然的に深酒が増え、日増しに増える悪夢がさらにそれに輪をかけるという悪循環に、村雨は陥っていた。当然、リハビリも休みがちになる。

村雨の後任となった三塚二尉と白瀬二曹が、村雨の住む保養施設を訪れたのは、そんな頃だった。

「体調は、いかがですか。」

先に入ってきたのは、白瀬二曹だ。同じ現場で、しかも機動歩兵という装備もなく、作戦に従事していたという意味では、彼女のほうが襲われた時のリスクは大きいはずである。現に、第10強襲偵察小隊のメンバーは全員行方不明となっている。残されたカメラの映像を見る限り、怪物に喰われたのは、ほぼ確実といわれているのだ。

「ああ……」

村雨は、白瀬らから目を逸らす。

「国防大臣からの感謝状の伝達式について、出席の可否を聞いてくるように言いつかっていますが、いかがいたしますか。」

「……無理だな。この脚で出る気はないよ。」

「担当医の話では、義足で充分歩けるようになったと報告を受けております。日高一尉からも、お会いできるのを楽しみにしていると伝言するようにと頼まれています。」

「まったく、信じられないよ。日高が生還したなんて……。本当なんだろうね。奇跡の生還ってやつは。」

そこに三塚が割り込んでくる。

「事実であります。日高一尉は、大破した7号機と一緒に駐屯地に帰還してます。基地じゅう大騒ぎでしたから、みんな知ってますよ。」

「そうか……。」

村雨は目を閉じて、傾けたベッドにもたれかかる。

日高が次元ポケットに飲み込まれ状況終了となったと知らされた時、村雨は同僚の死を惜しむとともに、片脚を失った自分をなぐさめる口実としていた。

日高は命まで失ったのだ。自分は片脚だけだ。幸運なんだと……。

その思いが強かっただけに、同僚の奇跡の生還は、喜びの反面、村雨に失ったものの大きさを痛感させた。

義足で機動歩兵は操縦できない。パイロットから後方勤務へ配置転換を願うか。しかし、それはパイロットとして羨望の道を歩んできたプライドが許さない、屈辱の道に思えてしまう。どうしてあの時、自分だけ……。繰り返し自問自答してきた思いが、また蘇ってくる。

そのまま押し黙った村雨に、白瀬は声をかけたものか、躊躇してしまう。

「そうそう、一尉の乗っていた『蒼龍』2号機ですが、修理が長引いてて、僕としても困ってます。」

村雨との間で流れる重い空気を振り払おうと、三塚二尉は、村雨が搭乗していた機動歩兵の話題を切り出した。村雨の体がぴくりと動く。それを見て、興味を示したと思った三塚二尉がさらに続ける。

「……修理を終えて、『APUダス』との連動調整のため、再度全面点検をしているんですが。この前見にいったら、また右足の方を予備部品と取り替えているんです。あれ~? 一度も動かしていないはずなのに、どうしたんだろうと思って、整備班長の神谷さんに聞いたら、右足の装甲板に亀裂が入ってて、危険な状態だって言うんですよ。しかも二度目だってんで、カンカンに怒ってて、メーカーのダイヤモンド・デルタ重工に抗議するって息巻いてました。」

村雨が驚いたような顔で、三塚二尉を見つめる。

「ああ、別に2号機だけじゃないですよ、部品の欠陥は。日高一尉の乗ってた7号機なんか、スクラップ待ちの状態なのに、深夜に原因不明の火災を起こしたり、機密部品が破裂したりしてますから。」

「三塚二尉! あまり長話をしても、村雨一尉が疲れますから……このへんで。」

つばをとばし、一人しゃべり続けようとする三塚二尉に、白瀬二曹がストップをかける。

当初、村雨のお見舞いに行くのは、日高と三塚の予定だった。しかし、日高の旧7号機の火災事故のため、日高の代わりに白瀬が行くことになったのだ。その時、白瀬は、日高から三塚のおしゃべりを牽制するよう強く頼まれている。

三塚は、パイロットとして機動歩兵の操縦感覚に優れた素質を持っているものの、場の空気、気配を読む感覚がどうも鈍い。白瀬は、三塚の監視役を任されたようなものだった。

「出席可能であれば、総務部の私まで連絡ください。では、これで。」

白瀬が面会を切り上げ、三塚を押して病室を出ようとした時だった。

「まて。」

「……?」

村雨が目を見開いて、白瀬と三塚を見やる。

「俺の2号機を見せてくれないか?」

「……いやだな。2号機はもう僕の……・」

言いかけた三塚のみぞおちに肘鉄を食わせて、白瀬は尋ねた。

「何か、気になることでも?」

(2)フライア

日高が御倉崎由梨亜を迎えたのは、ダイヤモンド・デルタ重工本社前だった。

由梨亜は白のコートとブーツ姿で、一人佇んでいた。

会社のトレードマークであるダイヤモンドをトライアングルの頂点に掲げた石柱の前に立つ美少女の姿は、道行く人の視線を集める。オフィス街とはいえ、人通りは決して少なくない。日高が御倉崎を車に迎え入れるまで、完全に衆人環視状態である。

「まいったな。」

日高がつぶやく。由梨亜は、きょとんとした表情で日高を見る。

「どうかしましたか。」

「こんな仕事をしていると、他人の注目を集めるのが苦手でね。……」

日高は車を出しながら、答える。

「こんな時に口説くわけじゃないんだが、御倉崎さんは、華がありすぎる。」

「? 」

「美少女すぎるって、言ってるんですよ。ほら、みんなあなたを見てる。」

「……。」

由梨亜は返す言葉もなく、黙ってしまう。

見かけ以上に大人びた口調と雰囲気を持っている由梨亜に、日高はいつもとまどってしまう。車を駐屯地へ走らせながら、日高は、白瀬がセキュリティーカードの件で話していたことを思い出した。

国防軍には、全国民の個人情報「マイ・ナンバー」への特別アクセス権が認められているため、白瀬は、御倉崎由梨亜の正式な申請を待つことなく、セキュリティーカード作成に必要な個人情報の取得に動いたらしい。

ところが、由梨亜に関しては該当情報が出ない。しかたなく、検索条件を緩和し、姓と名前の読みだけとしたものの、ヒットしたのは、現在、行方不明中の二十七歳の牧師の娘しか出なかったというのである。

もちろん、海外移民とか、政府が秘密保護法に基づいて、アクセス制限を指定した例外もないことはない。

「漢字の書き間違いとかがあったかもしれないな。」

白瀬にはそう答えて、後で確認して正式に申請するまで待つように伝えている。あるいは、超能力で妨害したとか……何等かの事情で偽名を使っているとか……あるのかもしれないな。

日高がいろいろと思いをめぐらせていると、由梨亜が小さな声でつぶやいた。

「ありがとう……。」

一瞬、日高は何のことかわからず、ぽかんとしてしまう。バックミラー越しに見える後部座席の由梨亜は、頬を染め縮こまっている。

その姿に、日高の胸はなぜか高鳴ってしまう。

「ああ、そういえば、また私が帰ってくるのを予知して、皆に伝えてくれたそうですね。」

日高は、話題を先日の生還劇に逸らした。

「どうしてわかるんです? 御倉崎さんの超能力って、予知だけですか? 他にもテレパシーとか、怪物をやっつけられるような念力みたいなものも持っているとか……。」

「ありません。そんなの。」

由梨亜が激しく首をふって、全面否定する。

「ただ、怪物がくる気配とか、日高さんが帰ってくるなというのが、不思議なほど正確に感じられるだけです。」

しどろもどろに答える由梨亜に、日高はつい、突っ込みを入れる。

「私だけ? なんか知らないけど、御倉崎さんにそう言われると、特別扱いされているみたいで、うれしいですね。私の心が伝わったのかな。それとも読まれたのかな。」

「いえ、そんなつもりはないんです。でもなぜか、わかるっていうか……自分でもよくわからないんです。」

「なら良かった。」

「え? 」

「いえ、もし、他人の心が読めるなら、私なんか恥ずかしくて会わせる顔もありません。正直なところ、私も普通の男ですから、読まれたら恥ずかしい思いや妄想のいくつかは思い当たるところがあるので……。」

「妄想……ですか? いったい、どんな? 」

「それは……やだな。勘弁してください。」

日高は、話が思わぬ方向へ行くので、慌ててしまう。

「それより、私は二度も別の世界に足を踏み入れてしまいましたが、無事帰ってこれたの、誰かがひっぱってくれたからだと思っています。先日、それが誰か、ようやくわかりました。」

「えっ? 」

由梨亜が驚く。

「誰か、……わかったんですか? 」

「ええ。次元超越獣、まあ、この前から私たちが戦っている怪物のことですが、そいつと戦い、人類を救うためにやってきた正義のヒロインですよ。」

「はぁ? 」

「スーパーヒーローみたいなもんです。信じられませんか? いつも、こっちが意識不明に近い、ぎりぎりの状況で助けに来てくれるもんですから、まともにお礼も言えない状況なんですがね。彼女が引っ張ってくれなければ、他の行方不明者同様、私も本当に帰って来れなかったんじゃないかと思ってます。」

「……」

日高は、黙ってしまった由梨亜を見て、あわてて付け加えた。

「あ、いや、別に御倉崎さんが予知してくれたことにケチをつけているわけじゃありません。御倉崎さんには、本当に感謝してます。

ただ、彼女の存在は、私自身、夢のような出来事で、半信半疑でしたからね。何しろこんな話、『旧帝都銀行事件』の調書作成担当官でさえ、取り上げてくれなかったんですから。

でも、この前の事件では、私一人が目撃したとはいえ、信憑性はかなり高いものとして、正式に調書にも取り上げられるはずです。」

「本当に、正義の味方なのでしょうか? 」

由梨亜が、ぽつりとつぶやく。

「え? いや、間違いありません。次元超越獣、あの怪物のことですが。喰われそうになった私を助けてくれたんです。彼女は正義の味方ですよ。すごいですよ。ギリシア彫刻のビ―ナスのような美しい女性で、しかも妖精のように背中に羽をつけてるんです。それでいて、次元超越……怪物のことです。そいつを軽々と片付けてしまうんですから。」

日高は、フライアと名乗った妖精の姿を思い出しながら続けた。

「その姿を見たら、誰でも虜になるんじゃないかな。私は二度目なんで、彼女も覚えていてくれたらしくて、話しかけてくれましたけど。……」

「は、話したの? 」

由梨亜が驚いたように上ずった声で尋ねる。そんな由梨亜の様子に日高の方もつられて驚く。

「ええ、残念なことによく聞こえなかったんですよ……。ああ、いくら妖精の姿をしているといっても、同じ人間?に近い存在ですから、コミュニケーションはとれるなと思っただけです。なにしろ一緒に戦う状況だったし、空の上での会話なので、よく聞き取れなかったこともあったんですがね。でも、名前だけはバッチリ聞き取りましたよ。」

駐屯地のゲートが見えてきて、日高は身分証明書をポケットから取り出す。

「フライア……。彼女の名前です。これ秘密ですよ。まだ、調書担当官にも話してないので。」

言ったあとで、日高の脳裏を守秘義務違反という言葉がよぎる。しかし、まだ秘密指定されたわけでもないと自らを納得させる。むしろ、まだ誰にも言っていないことを由梨亜と共有できたことの方が、二人の間を縮めたようで、うれしかった。

ゲート前で車はストップし、警備員が日高の差し出した身分証を照合し、もう一人が車内を確認する。

「そちらの方は……御倉崎由梨亜様ですか? 」

警備員が日高に尋ねる。

「ああ、霧山一佐から至急調査協力のため、お連れするよう命令を受けている。これが命令書だ。」

警備員は、日高から提示された霧山一佐の命令書を一瞥し、本部へ照会の連絡を入れる。次元超越獣出現以降、駐屯地の警備はアダム極東方面司令部の指導もあって、特に厳重となっている。

日高は、助手席の由梨亜に話しかける。

「御倉崎さんも身分証を早く作ったほうがいい。アダムの極東方面司令部は、こんな細かいところまで、いろいろと指示してくるので、融通が利かないんだ。」

やがて、確認がとれたのか、警備員がもどってきた。

日高の身分証と命令書を返し、再度敬礼する。

「OKです。入ってください。」

ゲートのバーがあがり、日高は車を駐屯地内へ進めた。

(3)憎しみの蒼龍2号機

機動歩兵整備班班長の神谷は、頭を抱えていた。「旧帝都銀行事件」に投入された2機の機動歩兵「蒼龍」2号機と7号機で、原因不明のトラブルが続出しているためだ。

昨夜、スクラップヤードで、ブルーシートをかけて保管していた「蒼龍」7号機で火災が発生した。幸い火災センサーの反応が早く、スプリンクラーも作動したため大事には至らなかったが、問題は、火災の発生原因である。

7号機は右腕を破壊され作動不能、左腕を引きちぎられて失った状態で日高一尉とともに、異次元から帰還した。その破損状況は、整備班長である神谷自身、その目で確認済みだ。

しかし、火災を起こした7号機には、なくなったはずの左腕が搭乗員席にぶちこまれており、その左腕に残っていたブーストパンチ用の燃料が発火したのが火災原因となっていたのである。火災事故当初は、右腕から未使用のブ―ストパンチ用燃料を抜き忘れたためかと思っていたが、焼け焦げた7号機の残骸の中から左腕が見つかるに及び、問題がややこしくなってきたのである。

日高一慰の生還後、別のところで左腕が見つかり、誰かが届けてくれたのかと思ったが、保安部や総務部にもそのような報告はない。スクラップの予定とはいえ、軍事機密の固まりともいえる「蒼龍」の管理は厳重で、格納庫、整備工場内への部外者の立ち入りも厳しく制限されている。

誰が左腕を持ち込んだのか?

事ここに及び、神谷は、日高と霧山一佐らに報告することとなったのである。

そして、「蒼龍」2号機である。

「蒼龍」7号機は、大破していて、スクラップ処分とする決裁もおりているから構わないのだが、右足を失っただけの「蒼龍」2号機は、予備の部品に換装して本格整備に入る矢先に、繰り返し右足に亀裂が生じてしまうという異常事態が続いているのである。

神谷は、メーカーのダイヤモンド・デルタ重工に、機動歩兵の自重に耐えられない部品の欠陥ではないかと強く抗議したが、同じ自重の27式機動歩兵「剛龍」の生産ラインから取り出された、同じスペックのものを提供された時にも同じ亀裂が生じたため、原因究明のため、メーカーからも担当者が調査のため訪れることとなっているのである。

ちなみに、27式機動歩兵「剛龍」は、「蒼龍」の原型、「翔龍」の量産型であり、次元超越獣へ対応するため、秘密裏に全国配備に向け急ピッチで生産と部隊創設が進められている。

「この状況は、一体いつから?」

由梨亜は、「蒼龍」2号機と焼け焦げた7号機を見て、絶句した。

「7号機の火災は、昨夜、たぶん二十三時頃かと思います。2号機の方は、ずっとこの有様です。」

整備班長の神谷が、霧山一佐を中心とする幹部要員、日高一尉そして由梨亜、さらにあとから訪れて一緒になった佐々木会長をはじめとするダイヤモンド・デルタ重工・機動歩兵生産関係者に説明する。

皆の前には、亀裂が生じたため、「蒼龍」2号機からはずされた右足が、作業台に乗せて置かれている。右足に生じた亀裂は、一直線で、まるで巨大な刀で斜めに切りつけたかのようである。

「こんな、構造を無視した亀裂が、普通にできるわけないじゃないですか。」

ダイヤモンド・デルタ重工で機動歩兵の開発から携わってきた宮川所長は、2号機の右足を一目見るなり、否定的見解を述べた。

「よく見てくださいよ。これは誰かが刃物で付けた傷ですよ。構造的な欠陥なんかじゃない。」

宮川が手にもったボ―ルペンで亀裂を指し、こんないい加減なことで呼び出したのかと言わんばかりに、2号機の右足を手で叩く。

「いたずらですよ。いた……ず……ら? 」

宮川が叩いた拍子に、2号機の右足は、傷の部分からパックリ切断されてしまった。呆然とする一同の前で、宮川が慌てる。

「あ、あれ……?あ―っ。装甲版だけじゃなくて、メインフレ―ムや動力ケーブルまで……。いや、センサーケーブルも。なんてこった、駆動モーターまで真っ二つかよ……。」

宮川は、断面から覗く内部機構の状況を確認して、悲鳴のような声をあげる。

「宮川。その右足は、つい一時間前まで2号機に装着していたんだ。」

日高が、神谷整備班長に目配せをしながら話しかける。

「ばかな!こんなんで、機動歩兵の自重を支えられるわけがない。」

「ばかも何も……。さっきまで折れてなかったんだって。」

「日高。機動歩兵の開発にテストパイロットとして参加したお前ならわかるはずだ。機動歩兵の手足が、こんな折れ方したことがこれまでにあったかよ。」

「いや、それはその通りなんだが……。」

その時、神谷整備班長が割り込んできた。

「まてっ! その切断面には見覚えがある。大田、木村、整備記録を持ってこい。」

神谷整備班長の指示を受けて、付近にいた整備員が2号機の整備記録台帳を持ってきた。神谷整備班長は、大田が持ってきた台帳をひったくると、ページをめくり、さらに木村に記録写真ファイルを取りに行かせる。

「見てください。やっぱりだ。これは、2号機が右足を次元断層に持っていかれた時の切断面と一緒ですよ。当時の記録写真とは、村雨一尉の血がこびりついてて、印象がだいぶ違いますが、場所といい、切り口といい、切断角度といい、すべて一致してます。」

霧山一佐が驚愕した表情で、金城三佐に尋ねる。

「次元センサ―に反応はないのか? 」

「ありません。あれば、大騒ぎになります。」

「御倉崎さんは、何かわかりませんか?」

「ごめんなさい。2号機のほうは何も感じない。ただ、焼け焦げたほうからは、ものすごい憎悪というか、気分が悪くなる匂いがして……」

日高は、由梨亜の表情が青ざめているのに気がついた。

「だいじょうぶか? 」

「ええ。ごめんなさい。でも……吐きそう……」

「霧山一佐、すみません。御倉崎さんの気分がすぐれないようなので、少し外へ出ています。会長もよろしいですね。」

日高は由梨亜を気遣いながら、整備工場の外へ連れて行く。会長のそばの黒服、サングラスのボディガードが日高を一瞥するが、日高は無視する。

整備工場の機動歩兵搬出シャッターは閉じられたままなので、その傍の職員用出入り口から、日高と由梨亜は外に出る。整備工場内の冷めた空気とちがい、外には陽光があふれ、春の温かな空気がそよそよと流れていた。

「ブーストパンチ用燃料の気化ガスの刺激かもしれないな。」

整備工場内では、霧山一佐を中心に議論が交わされている。

「もし、これが次元断層と関係しているということになれば、危険だぞ。」

「次元センサーにも反応がない状況では、断定はできません。御倉崎さんですら、予知してないんです。このまま調査、分析を進めるべきだと思いますが。」

「しかし、とほうもない現象が起こっていることは事実だ。何も手をうたないわけにはいくまい。」

そこに、整備班長の神谷が割って入る。

「もし、整備工場内で何か起こったら、我々だけではお手上げです。また、機動歩兵を実戦装備で待機させるだけのスペースは工場内にありません。さらに付け加えれば、ここで戦闘が起こったら、工場内にある燃料や設備が引火爆発して、この基地全体に甚大な被害を招いてしまう。ここは提案ですが、2号機と7号機を外に出してしまってはどうでしょう。幸い、異常現象は、この2機を中心に起こっているわけですから……。」

「なるほど。」

「では、日高一尉が帰還した広場はどうだ? 機動歩兵を二機置くだけのスペ―スは充分確保できるし、いざとなれば、駐車場に戦闘部隊も展開できる。」

「とんでもない。広場は、外部から丸見えです。何か起こったら……市民の目に事件が触れるようになれば、パニックが広がって、収拾がつかなくなります。もっと広い演習場とか、なるべく人目につかない場所にして、何かあれば、総力で叩き潰す体制をとるべきだ。」

「しかし、いつ、何が起こるかわからない中で、そんな悠長な対応ができるのか?」

激論が続く中で、霧山一佐の携帯が鳴る。

「霧山だ。何? 村雨が来てるって? ちょうどいい。今、整備工場だ。ここへ連れてきてくれ。」

霧山一佐が携帯を切り、皆に告げる。

「今、ゲートから連絡があった。村雨一尉、いや村雨三佐が2号機のことを聞いて、駆けつけてくれたそうだ。もうすぐ、ここに到着する。」

それを聞いて金城三佐が、何気なくつぶやく。

「おや、それじゃあ、あの時のオールキャストが、勢ぞろいになりますね。」

それを聞いて、霧山一佐をはじめとする全員の背筋をぞぞ~っと悪寒が走った。その場にいる皆が、悪い予感を確認するように顔を見合わせる。

まさか……な?

「だめ、だめよ……。」

日高は、整備工場の入口から中の様子を伺いながら、由梨亜を介抱していた。

「えっ? 」

急に由梨亜が頭を抱えてうずくまる。驚いた日高がその傍にひざをつく。

「無理しないで。がまんしないで、吐いちゃった方が楽になれますよ。」

日高の言葉がきこえているのか、いないのか、由梨亜が激しく首を振る。日高は、由梨亜の背中をさすってやる。

すると、突然、由梨亜が立ち上がった。

「御倉崎さん? 」

「ば……ばかやろう……。」

「は? 」

青い顔は相変わらずだが、いつもと違うきつい瞳に、日高は、別人かと錯覚してしまいそうになる。

「……奴が来る。みんな……この場を離れるんだ。」

「奴って?まさか、次元超越獣か?」

「ああ、奴は痛手を負って、この次元の場所を特定できないでいたんだ。なのにお前らときたら、ばかなことしやがって、ヒントを全部一箇所に集めちまった。早く離れろ! やつは前よりも凶暴だぞ。早く逃げるんだ。」

いつにない由梨亜の怒鳴り声に、日高は違和感に襲われながらも、整備工場内に飛び込んでいった。

由梨亜は、日高が走り去ったあと、その場から急いで離れる。

「……すごい憎悪だ。こればっかりは、由梨亜じゃ、耐えられんだろうな。」

さて、どうする? こんな狭い場所では、姿を見られてしまうが……。

(4)手負いの凶獣

「逃げろ―っ。怪物が来るぞっ。」

日高が叫びながら整備工場内に飛び込んでいくのと、反対側の連絡通路から、松葉杖をついた村雨と白瀬、三塚の三人が入ってきたのは、ほぼ同時だった。

そして、霧山一佐たちが見ている前で、作業用クレーンで起立して支えられた「蒼龍」2号機の前の空間が、ぐにゃりとゆがみ始める。

呆然とする一同だったが、施設内の次元センサーが反応して鳴り出し、けたたましいサイレン音が響きはじめると全員の金縛りが解けた。

「たっ、退避っ。全員この場から避難しろっ! 」

クモの子を散らすように、全員が工場の外に向けて駆け出す。日高は、神谷整備班長をつかまえる。

「おれの機体は、使えますか? 」

「新7号機か。無理だ! A整備中だから動かせるとは思うが、火器に相当する武装はすべて降ろされてる。工場には、これといった武器はないぞ。」

すでに2号機の前面の空間には、直径三十センチ程度の黒い染みが浮かんでいる。工場内に響き渡る警報がけたたましく、互いの声も聞き取りづらい。

二人とも必死で耳を澄まし相手の声を聞き取り、大声で怒鳴るように喋る。

「いや、動けば十分だ。」

日高は、工場の最も奥に立っている機動歩兵へ駆け出していく。その背に神谷班長が叫ぶ。

「まてっ。新7号機は、DS&APUの換装作業中だ。外部からのアシストなしで起動はできんぞ。」

聞こえているのか、日高はまったく振り返らない。

「ええぃ。やるしかないかぁ! 」

神谷班長はそう独り言を叫ぶと、日高の後を追って駆け出した。

「ああっ。ぼくの2号機が。」

呆然と連絡通路の前で見上げる三塚の前で、2号機は巨大な芋虫を吐き出しつつあった。薄茶色のボディをくねらせながら、2号機に向き直る。

「なんだありゃ? 」

松葉杖をついた村雨は、怪物の前足を見て驚く。怪物は、明らかに人間の手らしきものを持っているのだ。それを使い、2号機のボディにしがみつくと、バキバキと機動歩兵を破壊し始めた。すさまじい腕力だ。

2号機の両腕を引きちぎり、胴体を巻きつけて機体を締めつける。熱を発しているのか、青白い湯気のようなものが、その周囲でゆらめいている。

「こんな、こんなところにまで……」

白瀬は、悲鳴をあげて一目散に逃げ出した。

あの気持ち悪い怪物と一緒の空間にいるだけでも耐えられない。次元超越獣の恐ろしさを経験済みの白瀬は、すでにパニック状態であり、戦闘意欲を完全に失っていた。

ドカ―ン。

轟音を立てて、グシャグシャになった2号機がクレーンからはずれ、床に叩きつけられた。怪物の目が、村雨の方を向く。

「こいつ、俺の足の味を覚えてやがるのか。」

怪物の頭部には、人間の目のようなものまで見える。それがギョロリと村雨を凝視する。

「ひゃあああっ! 」

悲鳴を上げて、三塚が村雨の傍をすり抜けて逃げ出す。

ザザザザザザザザーッ。

砂をこするような音を立てて、怪物は黒い鍵爪の脚を動かし、意外なほどのスピ―ドで村雨に迫っていった。

怪物の意図は明白だ。俺を喰い殺そうとしているのだ。だめだ。逃げられない。ここから逃げてもこいつは、いつか必ず俺を喰い殺すために襲ってくる。それが村雨の確信だった。

ゴオオーッ!!

突如すさまじい爆風が襲ってきた。

ドカッ!!

村雨の前で立ち上がった怪物の頭に、横から「蒼龍」が強烈なパンチをみまう。ひじから後ろに向けて強烈なロケットガスが噴射され、「蒼龍」の足までも一メートル近く宙に浮いている。

村雨は、ガスを吸って軽く咳き込む。

「ぶ、ブーストパンチ! 日高か? 」

パンチを食らった怪物は、もんどりうって工場内の床を転がっていく。

しかし、「蒼龍」もまともに着地できず、片膝をつく。

「蒼龍」のキャノピーら外部スピーカーを通して、日高が叫ぶ。

「村雨、ここは俺に任せて、避難しろっ! 」

「無理だ。俺はここから……離れられない。」

村雨の意外な返答に日高はあせる。左腕のブーストパンチにより、左手のマニュピレーターは、一発で作動停止だ。残る武器は、右腕のブーストパンチか、スピアしかない。一方、怪物は、すばやく起き上がり、こちらを威嚇する姿勢をとっている。その体内を尻尾に向かって、黒い斑点が流れていく。

「どうして? 」

日高は、右手の操縦桿のボタンを押して、右腕からスピアを展伸しながら、村雨に問いかける。左腕の操縦桿頭の兵装切り替えボタンも操作してみるが、まったく反応はない。

「ここから逃げても……奴は、必ず俺を追ってくる。俺が逃げたら、その逃げた先に怪物を呼び寄せてしまうことになる。俺は逃げられないんだ。」

悲鳴のような村雨の答えに、日高は冷静に応える。

「了解。それじゃ、ここで奴の息の根を止める……。」

日高が立ち上がり、怪物に飛び掛ろうとした時、怪物が尻尾を上げ、その先端から黒い塊を発射した。

ビチャッ! ビチャッ!

第1弾はよけたものの、床に叩きつけられた2弾目、3弾目を踏みつけてしまう。

「なっ、なんだぁ? 」

日高が驚く間に、次の黒い塊が飛来する。とっさに左腕で受け止めるものの、付着した黒い塊はつぶれて、中からあふれ出た液体が急速に固まって、左腕の自由を奪っていく。キャノピーに食らえば、視界まで失ってしまう。

「こんなの、前はなかったぞ。」

日高は、さらに飛来する黒い塊を避けようとするが、脚の自由が利かない。どうやら、脚の方も黒い塊でコンクリートの床に接着されてしまったようだ。

ベトッ!

「! 」

ついにキャノピーまでも黒い液体に覆われてしまう。視界は完全に消えてしまった。

「日高っ! 右から奴がまわりこんで来るぞ。」

村雨の声と怪物の気配を感じて、とっさに右腕のスピアで右の空間をなぎ払う。かすかな手応えを感じたものの、怪物の気配が一瞬後退する。

ザザザザザザ―ッ!

砂をこするような音を立てて、怪物は左からさらに日高の後方へと回りこむ。日高は怪物の頭の良さに舌をまいた。こいつ、どんどん利口になっていきやがる。体の向きを変えられない以上、これではスピアは使えない。どうするか。

「日高っ! 真後ろだ。」

怪物は背後から覆いかぶさってくる気だ。

日高は、前かがみになってスピアをコンクリートの床面に突き刺し、上体を右のスピアで支える姿勢をとった。右腕を水平に伸ばすとバランスが悪くなるが、怪物の放った粘着物は、余裕でそれを支えて剥がれない。

怪物が後ろから「蒼龍」に覆いかぶさる衝撃が伝わってくる。

くらえっ!

日高は、右腕操縦桿をがっちり握り締めて固定し、ブーストパンチを出力最大で点火した。

ドッ、ゴオーン!!

ぐわわわわわわわわわわわっ!

カエルを踏み潰したような奇声が、工場内に響き渡る。

怪物は、日高の右腕のひじから噴射される高熱のバックブラストを至近距離から浴びせられたのだ。しかも直撃である。

怪物は業火に焼かれ、再び吹き飛ばされて工場の端まで転がっていく。

「やったか? 」

「いや、まだだ。まだ奴は、くたばっちゃいない。ウェルダンじゃなくて、レア(生焼け)ってところだ。」

日高の淡い期待は裏切られ、村雨の警告が響く。

「冗談きついぜ。」

連動ボタンを解除し、両腕をスーツから抜き取る。キャノピーの開放を試みるが、黒い液体が固着して、まったく動かない。

脱出もダメか。

再度、機体の状態を確認する。エネルギーゲージは、まだまだ余力を残している。ふと、「自爆」という単語が頭をよぎる。

そういえば、由梨亜は、無事避難できただろうか。

彼女を無事脱出させるためにも、怪物はここで絶対に始末しなければならない。今は遠くに逃げられたとしても、この怪物を生かしておけば、安全が百パーセント保障されるわけでもないのだ。なぜかわからないが、怪物は機動歩兵や村雨たちに強い執着を抱いている。2号機や7号機に対する破壊活動は、その表れだ。そして、現に今も怪物は逃げることなく、強い憎悪を持って日高に牙をむいている。

怪物は、なんとしてもここで倒さなければ……。

それは、日高に課された強い使命に思えた。

「村雨! ゲームオーバーだ。今度、奴が組みついてきたら、機体を自爆させる。すぐに整備工場から退避しろっ! 」

村雨が息を飲む気配が伝わってくる。

何のために? 誰のために?

日高の自問自答が続く。

人類の未来のためか? だめだ。俺には高尚すぎて実感がわかない。

家族のため? 自立して一人生活しているが、まだ独身だ。

友のため? 国防軍に入り、同じ命をかける組織の一員となってみると、村雨や親しい仲間たちのためというのは、少しはうなずけそうに思える。

恋人、愛する人のため? 理想はそうだろう。

そこで、日高の脳裏に、なぜか由梨亜の姿が浮かぶ。

いやいや、それはないだろう。それじゃ完全にロリ扱いだ。

日高はそれを打ち消す。

と、その時、日高の自問自答をさえぎる声が、工場内に響き渡る。

「無理だ。「蒼龍」に自爆装置の類は、積んでいない。」

「その声は、……神谷さんか? 」

「ああ。そんなあぶないもの付けるわけないじゃないか。仮にあったとしてもだ。そんな危険なものは、整備する前に外してる。」

神谷整備班長の声が、工場内のスピーカーから響く。

「いや、積んであるぞ! 」

今度は別の声が響く。

「宮川か? 」

「そうだ。「蒼龍」は、私がZプロジェクトで開発した機体だ。最後の手段として自爆装置を組み入れるのは、SFやアニメの定番だ。私の完璧主義を知っているお前なら、それくらいわかるだろう。つけないわけがない。」

「ばかやろう! てめえ、日高を死なせる気かっ! 」

「化け物に生きたまま食われろと言う方が、残酷だろうがっ。それに「蒼龍」は兵器だ。機密を守るためにイザという時は、自爆させるのが当然なんだよ。」

「おいっ! こいつを黙らせろ。」

「何を……」

音声が途切れ、スピーカーの向こうから、怒鳴り声と争う様子が伝わってくる。その間にも、怪物が体勢を整え、襲撃の機会をうかがっている気配が伝わってくる。

宮川のことだ。言ったことは事実だろう。バイザー内のディスプレイに表示されている選択メニューにウソがあるわけがない。

やるしかないか……。

日高は、意を決して、ヘルメット横のコントロールボタンを操作する。

私の2度の生還を予知してくれた由梨亜のことだ。まだ、出会って間もないが、ひょっとしたら、涙のひとつくらい流してくれるだろう。

「自爆」モ―ドが赤く点滅し、キャノピー横の非常パネルが開く。黄色と黒の縞模様で囲まれた赤いボタンが露出する。

「よおおし。さあこい! 化け物。引導を渡してやる。」

日高は、深く息を吸って、怪物の気配に全神経を集中する。……食いついてきた時にスイッチを入れてやる。

「? 」

しかし、怪物は、じりじりと後退していくようだ。

何だ? あれっ?

日高が怪物を道連れに自爆する決意を固めた時、工場内での機動歩兵と怪物の戦闘は、突如現れた存在によって中断されていた。

(5)メシア降臨

身動きできなくなった日高の機動歩兵と怪物の間に、突如、それは現れた。それは、連絡通路前にいる村雨や、中央指揮連絡所に避難して、工場内監視カメラを通じて、怪物と日高の闘いを見ていた霧山一佐をはじめとするスタッフたちも目撃していた。

背中の閉じた羽が、工場内を照らす灯りを受けてキラキラと輝く。金色の長い髪、胸と肩の銀色の甲冑らしきもの、白い両手足、それ以外はすべて全身真っ黒だ。しかし、その姿は、おとぎ話の中に出てくる妖精の姿そのものだった。

ガチガチと黒い牙を鳴らし、うなり声をあげる怪物は、突然出現した妖精を警戒し、少しずつ後退していく。しかし、狭い工場の中である。すぐに怪物のお尻は壁にぶつかり、充分な間合いはとれなくなる。

怪物は、体の前部を蛇の鎌首のように持ち上げる。その頭の下に生えた2本の異様に長い人の手が、近くにあった作業用の脚立を抱え込む。

一方、まったく構えることなく、工場内の空間に突如現れた妖精は、うつむき加減だった顔をあげる。目を開き、正面の怪物を見つめかえす。

怪物の黒い牙の生えた口の上、複眼のある位置に新たに生まれた人間の目と、妖精の目があう。

ブ―ン……ガシャアァァァァン!

怪物が脚立で、妖精に殴りかかる。妖精は、両手を組んで、いとも簡単に脚立を受け止める。脚立は妖精の両手に接触すると、衝撃音を発して後方へ捻じ曲がる。

脚立の重量とその運動エネルギーから考えれば、ありえない構図である。まるで、妖精の組んだ手の前に、見えない壁が生じたかのような、不可思議な光景が展開される。

ブ―ン……ビキィーン!

繰り返される打撃に、ついに脚立がへし折れ、工場入り口のアルミ製シャッターへ飛んで、突き刺さる。

怪物の手には、脚立の下の部分が残るだけだ。

怪物は、それを投げ捨てると、近くのクレーンのアームを捻じ切り、抱え込む。今度は、鋼鉄製のアームを武器にするつもりらしい。

妖精は、動じることなく、両手を静かに怪物に向けて突き出す。

やがて、妖精の手の甲についた2つずつの突起が、フラッシュのようにすさまじい速度で瞬きはじめた。

ボッ! ボボッ! ボボボボッ! ボボボボボッ! ボボボボボボボッ!

怪物の前面で小爆発が連続して起こる。息もつかせぬ小爆発の連続に、怪物はたまらず、右へ左へ体をねじるが、そのたびに新しい小爆発が怪物の体をあますところなく、覆い尽していく。

クレーター状の炭化した皮膚に覆われた怪物の体は、小爆発が生じるたびに削られ、その体積をさらに縮めていく。その周囲には、蒸発して気化した鋼鉄と炭素らしいガスが漂っている。すでに、怪物のマイクの頭のような目や、不気味な人の手、黒い牙の生えた口などもすべて見えなくなり、炭化したマッチ棒の先のようになった頭の部分は完全に原型を失っている。

怪物の立ち上がった部分が半分消滅した段階で、怪物に変化が生じた。

小爆発を受けながらも、反撃するため、下半身が妖精にむけて前進し始める。 組み付こうということらしい。黒い鉤爪状の脚がコンクリートの床をかきむしりながら、ゆっくりと着実に前進する。頭部を失った本能が成せるものなのか、すさまじい憎悪と執念だ。

それを見て、妖精は射撃? を止め、両腕を引き、胸の前でクロスさせた。

小爆発の圧力から開放され、炭化した上半身を持った怪物が一気に突進してくる。妖精が、両腕を左右に展開すると、その動きに合せるかのように、胸の鎧状の部分から青白い三日月形の光が起き上がる。そのサイズは、広げた両腕の間まで拡大して、怪物に向けて撃ち出される。

じゅバーッ!

怪物の体に正面から突き刺さる三日月形の光。それは、単なる光ではなく、物理的な圧力を持つもののように、怪物の突進を押し止め、さらにその体にずぶずぶとめり込んでいく。引き裂かれる怪物の体は、先端部分からケシ屑のようになって消滅していく。

目もくらむ光のショーは、怪物の体を尻尾の先まで完全に消滅させると終りを告げた。その場を目撃していた全員が、三日月形の光を直視していたため、視野にその強烈な残像が焼きついて、しばらく目をこすり、まぶたを瞬かせる。

「何だ? 何者なんだ? 」

中央司令部に避難して、工場内監視カメラを通じて怪物と妖精の闘いを見ていたスタッフは、全員、顔を見合わせるばかりである。霧山一佐の問いに答える者は、誰もいない。

「だめです。カメラのほうもかなり焼きついてます。」

ディスプレイに表示される工場内の映像は、三分の二以上が真っ黒だ。

「他のカメラを! 怪物は死んだのか? あの妖精は、どうなった? 」

霧山一佐の指示で、その場にいる全員が動き出す。その時、緊急コールが鳴り響いた。金城三佐が、コールを受ける。

「……・わかった。霧山一佐。」

金城三佐は、コールを一端保留にすると、霧山一佐に指示を仰ぐ。

「第一機動歩兵戦隊の斉藤と比嘉からです。完全武装で、工場前に展開を完了したそうです。いかがいたしますか? 」

ディスプレイを凝視していた霧山一佐が、ゆっくり振り返る。

「……遅い。遅すぎる。」

「お気持ちはわかりますが……。」

金城三佐は、メガネをあげて、手元の時計を確認する。

「スクランブルとしては、合格点かと思います。」

霧山一佐の表情がこわばるが、金城は無視して続ける。

「我々がここにたどり着いて、スクランブル命令を発してから十分弱です。通常は、パイロットとトレーラーのドライバー、整備員のチームがトレーラーに乗って出発するまで、五分以内としていますが、今回は、さらにトレーラーから機動歩兵を降ろし、起動させてここまで機動歩兵を歩かせてきたわけですから……」

「もういい。突入させろ。怪物と妖精を確認するんだ。もう終わったが。」

霧山一佐は、手のひらをふって、金城三佐の言葉をさえぎると、近くの椅子を引き寄せて、どかっと腰を降ろす。

金城三佐からの命令を受け、整備工場内に第一機動歩兵戦隊の二機の機動歩兵が突入する。アルミシャッターが吹っ飛び、ミニガンを腰だめに構えた機動歩兵がゆっくりと入ってくる様子が、ディスプレイの片隅に捉えられる。

「誰か。携帯カメラを持って、現場に向かってくれ。」

金城が、てきぱきと指示をする。

「金城! 」

「はい? 」

霧山一佐は、金城三佐を手招きし、小声で話しかける。

「あれが……日高が言っていた妖精か? 」

「おそらく。確証はありませんが。」

「我々の味方と考えていいのか? 」

「わかりません。ひょっとするとバチカンがいう『メシア』なのかも。アダムのレイモンド少将に照会すれば、さらに詳細がわかるかと思いますが。」

「アダムのF情報のことか。あれは確かにすごい情報だが、胡散臭いところが多すぎる。特に、次元超越獣についての情報を出し渋るのが気に入らん。どうも、こちらが、いいように使われているような気がしてたまらんのだ。次元超越獣との戦闘の実験台としてね。」

「しかし、今回の件は、スクランブルをかけた時点で、レイモンド少将の耳にも入っていますよ。下手に隠すと信頼関係にひびが入りかねません。ここはむしろ、こちらから情報を積極的に提供して、見返りに他の情報を引き出すことに徹したほうが得策だと思いますがね。」

「ギブ&テイクを要求するわけだ。」

「はい。」

金城三佐は、そう答えるとかがめていた腰を伸ばし、メガネをとって拭きながら続ける。

「しかし、もし仮に『メシア』が降臨したとなれば、アメリカや欧米各国、バチカンもおもしろくないでしょうな。」

「キリスト教の救世主が、極東の島国、この日本に現れたんでは、宗教的に認めたくないだろう。」

「たしかに。」

(6)次元超越獣の謎

再び大破した新7号機から、日高が救出されたのは、その日の夕方のことだった。そして、事件の一報を受け、在日米軍基地から、レイモンド少将自らアダムの特別調査チームを引き連れて訪れたのは、さらにそれから一時間後のことだった。

「君たちの調査報告書には、ずさんな部分が多すぎる。」

レイモンド少将は、いらだちを隠さない。

「『旧帝都銀行事件』、『北斗航路事件』のレポートには、肝心の妖精に関する記述がまったく抜け落ちている。こんな大事なことを見逃すなど、貴軍の調査官は、無能なのか? 」

「閣下。お言葉を返すようで悪いが、調査官は次元超越獣についてまったく予備知識がない状況で聞き取りを行ったのだ。まして、妖精の存在については、ほとんどこちらにも情報がないのだから、仕方がない。証拠となる物証は何もない。目撃者は一人だけ。これで客観的な事実だけを記録するとなると、そうならざるをえんのだ。」

霧山一佐が、レイの怒りを抑えこみにかかる。

「調査官もできる限りのことはやっている。手を抜いたり、隠したりする意図はまったくないことを理解してほしい。むしろ、情報提供という点では、我々の前線部隊からの不満の方が大きいのだ。先日の次元超越獣『バラウ』に関しても、こちらは必要最小限の情報提供しか受けていない。これでは、アダムが我々を信頼しているなどとは、到底納得してもらえない。」

霧山は、ここぞとばかりに、前線で戦う部下からあがった不満という形で要求を突きつける。

レイモンド少将は、目をしばたかせて、隣にいた将官に英語で問いただす。

将官は、レイの追及に困った表情を見せながら霧山たちに目をやり、仕方ないという様子でレイになにやら耳打ちする。レイモンドはうなずくと、霧山たちに向かい直る。

「ソーリー。私の部下の方に手違いがあったようだ。次元超越獣に関して、我々が知っていることは、後ほど、すべて文書で伝えさせる。スコット大佐は、極秘情報が外部にもれることを気にして、諸君らに管理責任を負わせないために、やってしまったらしい。しかし、諸君らとともに地球規模の危機に協力して対応したいという我々の考えに、ウソ偽りはない。それは信じてもらいたい。」

レイモンド少将は、霧山の目を見つめ、謝罪する。

「さて、妖精については、私から説明しよう。これから話す内容は、我々アダムと各国のトップにしか知らされていないトップシークレットだということを忘れないでほしい。」

レイモンド少将は、しっかりと釘をさした上で、静かに説明を始めた。

後日、スコット大佐から国防軍中央即応集団・対次元変動対応部隊に提供された次元超越獣に関するファイルは、驚きの内容であった。

「こっ、こんなにいるのか。」

ファイルを閲覧した隊員たちの第一声は、驚きだった。

提供されたファイルには、「ガヌカ」をはじめ五十六種類、五百九十八体が整理記録されていたのである。

「さて、諸君。我々は、次元超越獣に対する認識を改める必要がある。」

金城三佐は、日高をはじめとする機動歩兵パイロットと支援チーム員に向かって、説明を続ける。

「次元超越獣は、単に次元を超えて飛来するだけの存在ではない。自らの生存本能に突き動かされ、侵入した次元世界に適応し、同化するために、その世界の生物をむさぼり喰う。その凶暴さと異常な食欲、そして不死身に近い再生能力や生命力は、そのために進化して得たものらしい。」

「ただ暴れる怪獣だと思っていたけど、ちがうんですね。」

三塚が、ひとりで納得する。

「いや、怪獣以上に危険だ。」

「どうして? 」

「お前の言うテレビ番組の怪獣は、破壊のために暴れるが、こいつらは人や生き物を食い尽くすために襲ってくる。つまり、我々が負けると、こいつらに喰われる。逃げても追ってくる。あの『ガヌカ』のように……な。」

金城三佐に代わって村雨が、三塚に説明する。

「しかも……だ。『ガヌカ』のように、食った人間の遺伝子を取り込んで、細胞を変化、進化させる、おまけに知能まで向上させるとなると、こんな恐ろしい相手はいない。」

「『ガヌカ』に生えていた人間の手のことですか? 僕も見ましたけど、あれは怪物が食べた人間の手が口にひっかかっていただけじゃないですかね。きっと見間違いですよ。」

三塚が反論する。

「いや、ケン。お前も見ただろう。『ガヌカ』は、その手を使って、お前の2号機の手足をひきちぎっていた。手だけじゃない。人間の目みたいなのもあった。信じたくない気持ちはわかるがな。」

「次元超越獣が、捕食した他の生物の形質を取り込んで進化することについては、アダムの方でも確認していないといっているが、F情報に記載されている以上、その可能性は高い。」

金城三佐が続ける。

「また、次元超越獣は、一端侵入した世界に再度侵入するために、何らかの目標、目印を持つと説明されている。したがって、次元超越獣に一度襲われると繰り返し襲われる可能性が高いことになる。

村雨が言う『次元超越獣が逃げても追ってくる』という表現は、その意味で正しい。今回駐屯地で起きた事件は、まさにその典型的な事例になるとスコット大佐も判断しているようだ。」

金城三佐は、同意を求めるように、傍らに座って聞いている霧山一佐の方を見る。霧山が黙ってうなずく。

「俺は、もう次元超越獣に目をつけられたようなものだ。危険人物としてどこかに隔離する必要があるんじゃないか? 」

村雨が半ば自暴自棄気味になりながら、悲痛な声で発言する。

一瞬、全員の視線が村雨と金城三佐に集まる。

発言の意味するところは、次元超越獣とこれから戦う隊員たちにとって、非常にショッキングである。

「いや、次元超越獣のつける目印は、個々の個体に固有のもので、すべての次元超越獣に共通するものではない。」

金城三佐は、全員の視線を浴びながらも平然と答える。

「我々に目印をつけた次元超越獣は、旧帝都とこの駐屯地で抹殺された。追いかけてくる奴は、いないはずだ。」

「しかし……。」

「おいおい、そんなことを言ったら、お前以上に怪物と戦っている日高はどうなる。日高は、『ガヌカ』だけじゃない。『バラウ』とも戦っている。次元超越獣のマーキングについては、概ねアダムも同じ解釈だ。F情報も同じ説明になっているから、間違いないと見ていいだろう。」

金城三佐の反論に、村雨は押し黙る。

「ばらう……って、なんだ?」

「6ペ―ジにある別名『フライング・マンイーター』のことさ。ほら、日高一尉と三塚二尉が、涼月市沖の海の上で交戦したやつさ。」

「ばらう……って、へんな名前だよな。英語じゃないし……よ。」

「F情報の発音によるって……これ何語? 妖精語か? 」

「そういえば、日高一尉がいないな。」

「日本に次元超越獣が出現したのは、これで三度目だぞ。多すぎないか? やっぱり……。」

「でも、『バラウ』は、一九四四年にドイツにも来襲したと書かれているぞ。それに『ゴラド』とかいう奴は、一九八六年にアフリカでアダムが交戦したと書かれている。これ……本当かよ。」

「前にアダムのレイモンド少将が、自慢してた奴だ。これ、カメルーンで起きたことになってるけど、どうやってやっつけたんだ? 信じられないよ。」

会場内に私語が多くなってきたため、金城三佐がひとつ咳払いをする。

とたんに、私語がやむ。

「とりあえず、次元超越獣に関する説明は以上だ。解散! 」

金城の解散の声に、会場が再びざわめきに包まれる。

「なお、配布した資料は、機密資料のため、閲覧オンリーだ。出口で白瀬君に渡してくれたまえ。くれぐれも部屋の外に持ち出さないように。」

金城は、注意を伝えた後、白瀬唯に配布資料の回収を指示する。

ほとんどの隊員が部屋を出、白瀬唯が回収した資料の数の確認をしているのを見て、金城は霧山一佐の隣に腰掛けた。

「ご苦労。」

「いえ。これで少しは隊員も戦っている相手の実態が把握できたのではないかと思います。意識も……変わるでしょう。」

霧山一佐のねぎらいに金城が答え、小声で続ける。

「話は変わりますが、村雨三佐の現場復帰希望は、どうします? 」

「受理するしかないだろう。こんな形で復帰させたくなかったが。」

「わかりました。」

「ただし、村雨の様子には気をつけるように。他の隊員に悪い影響を与えるようなら……。乗り越えることを期待しよう。」

「そうですね。」

部屋の中に沈黙が流れる。部屋の入り口近くのテーブルでは、白瀬唯が、配布資料の数を確認している。

「金城。レイモンド少将も詳しいことはわからんと言っていたが、『ファチマの奇跡』って、一体どんなものだったんだろうな? 」

「他の世界から知的生命体『妖精』が訪れて、人類に次元超越獣の脅威を伝えたという事件ですか……。私はキリスト教徒ではないので、よくわかりませんが……。どうも我々が目撃した『妖精』と、『ファチマの奇跡』の『妖精』は、ちがうもののように思います。むしろ、『メシア』の方にイメージとしては近い気がします。」

「私もそう思う。」

霧山と金城のほうに、白瀬唯が回収した資料をまとめて持ってくる。

「確認終わりました。回収漏れはありません。」

「うん。ご苦労。帰っていいよ。」

白瀬唯が部屋を出て、ドアを閉める。

「レイモンド少将が、しきりにコンタクトの方法を聞いていたな。」

「はい。『わからない。我々も初めて会った。』と答えましたが、信じてくれたかどうか……。」

「怒っていたぞ。」

「困りましたな。」

「……アダムは、コンタクトしたいが、うまくいっていないということか。」

「困りましたな。」

「さきほど、日高一尉に、直接聞き取り調査をさせろと要求してきたよ。」

「……どうするおつもりですか。」

「断る理由はないからな。日高一尉には協力してもらおう。それに……何かわかれば、我々としても助かる。」

「そういえば、今回も御倉崎さんの予知が、役に立ちましたな。」

「日高一尉には、よく礼を言ってお見送りするように命令してある。」

「ああ、それで、日高一尉がいなかったんですね。」

「御倉崎さんの予知能力の件、レイモンド少将に教えなくていいんですか?」

「聞かれていないことに答える必要はないだろう。これ以上、アダムとの間によけいな波風は起こしたくない。」

「なるほど。」

「それに――アダムの次元超越獣に対する余裕は、まだ何か隠していることがあると思わないか? 御倉崎さんの力は、それを引き出すために、いつか必ず役立つ時がくる。それまで、少しとぼけておこうと思う。」

アダムから説明された妖精についての情報は、不可解なことが多すぎ、霧山と金城の話は、夜が更けるまで続いた。

(7)御倉崎と日高

「御倉崎さん。」

日高は、由梨亜の姿を見つけ、ほっとしながらかけ寄った。由梨亜は、その声に少し引き気味になりながら、日高を迎える。

「……日高一尉……。」

「いや、無事でよかった。今日は、助かりました。間一髪のところで、御倉崎さんの警告が間に合いましたよ。」

「え? ええ……。」

「どうかしましたか? 」

「あの、私、あの時のこと、ぼ―っとしていて、よく覚えていないんです。」

「そうですか。いやあ、ものすごい剣幕で逃げろというから、一瞬驚きましたけど。あの時は、あれくらい言ってくれなかったら、私も動けなかったと思います。いい判断です。」

日高は、由梨亜の豹変ぶりを思い出しながら、由梨亜の予知能力は、いつもこんなものかもしれないと思った。

霊媒師とかイタコといったイメージが、日高の頭をよぎる。

「ものすごい剣幕って……私、そんなに怖い顔してたんですか? 」

由梨亜は、日高の答えに少し赤くなる。

「いえ。御倉崎さんの超能力、予知能力のことはあまり詳しくないので、イタコみたいなものかなと。」

「い、イタコ? 」

「青森県の恐山の霊媒師だったかな。たしか死んだ肉親の霊を自分の体に乗り移らせて、遺言とかを代りに伝えるとか……。そんなものかと思ったんで。」

「ひどい。私、そんなのじゃありません。そんな怖いものじゃ……。」

「ごめん。ごめん。でも御倉崎さんの予知能力には、霧山一佐をはじめ、みんな感謝している。御倉崎さんは、我々にとってなくてはならない存在だよ。」

「どうだか。みんな、便利な道具程度にしか思ってないでしょ。」

由梨亜は、恥ずかしさをごまかそうと、少しすねて見せる。

ふと生じた静けさの中で、自分が自然な形で日高に接しているのに気付く。

会話を楽しんでいる? 私が?

「いや。少なくとも俺は、……本当に感謝してる。うそじゃない。」

日高の言葉に、由梨亜は耳の先まで真っ赤になって黙ってしまう。それを見て、日高もどきまぎしてしまう。

「……君の予知のおかげで、俺は二度も助かったんだ。できれば、これからもその力で……俺を……いや、みんなを助けてほしい。」

「……気持ち悪くない?変な力を持っているのに。今日みたいに、時々変なことをするかもしれないのに……。」

「気にしてないよ。」

日高は、少しはにかみながら続ける。

「帰りを予知してくれる君がいるから、俺は戦えるような気がする……」

由梨亜は、日高の答えに何と答えていいのかわからなくなってしまう。

一方の日高も、由梨亜の反応と自分の言ったセリフの意味をかみしめて、うろたえてしまう。

死地から生還して、まるで心のタガがはずれてしまったようで、歯止めがきかない?

ふと気がつくと、黒服の男が目の前に立っていた。

「あ……金剛。」

「……誰? 」

日高の問いに、由梨亜が答える。

「佐々木会長のボディガ―ドです。私の方もお世話していただいている……。金剛さんです。」

「お迎えにまいりました。」

「会長の方のガ―ドは、だいじょうぶですか。」

「榛名がついています。だいじょうぶです。」

黒服の男・金剛は、日高の方を向く。

「日高一尉。御倉崎様は、私がエスコ―トして会長と一緒にお屋敷までお送りします。一尉は、ここまでで結構です。」

サングラスに隠されているものの、金剛の目つきは鋭く、日高を由梨亜から遠ざけたいという意思がありありと感じられる。

職務に忠実なだけかもしれないが、それが日高に不要な反発を喚起する。

「まて。こっちも霧山一佐から、御倉崎さんをお見送りするよう命令を受けているんだ。」

「? 」

「少なくとも……この基地内では、私が責任をもってエスコ―トしなければならないということだ。」

「代わってやると言っているんだ。忙しい公務員さん。」

「大きなお世話だ。公務員には職務専念義務があるし、上官の命令は絶対守らなければならない。」

「その専念義務を免除してあげようと言っているんだ。ありがたく思え。」

「あんたにそんな権限はない。迷惑だね。」

日高と金剛が、由梨亜の前で火花を散らす。突然の出来事に、由梨亜はとまどうばかりである。何でこうなるのか、よくわからない。

「あ、あの、では会長の車まで、お二人で……」

由梨亜は、日高と金剛に両脇をガ―ドされながら、駐車場に向かうことになってしまった。

夕闇が少しずつ、あたりを覆いつつある基地内だが、事件のあった整備工場のあたりだけは、後片付けのためか、真昼のような明るさに包まれている。

数時間前まで、あそこで命をかけて戦っていたことが、夢のように思えてくる。暗くなる周囲の景色が、ふと、日高の心に怪物の突然の出現を思い出させる。思わず、悪寒のようなものが体を走る。

駐車場に向かう狭い歩道は、大人が三人も並んで歩けるほど充分な幅はない。必然的に、由梨亜の手が日高の手と接触する。

「! 」

由梨亜の手が、日高の手をそっとにぎってくる。日高もその手をにぎり返し、金剛の方をチラッと見る。由梨亜の体の影になって、見えていないようだ。

長いこと外気に晒されていたためか、少し冷たくなった由梨亜の手を日高の熱い手が覆う。

日高は、皮膚表面の冷たさの下に、暖かなぬくもりが息づいているのを感じとって、何とも言い表せない満足感に包まれた。

(第三話完)