![]()

![]()

焼酎そのものの味を味わうには、生(き)で飲まれることをお勧めします。 香り、のどごし、後味などを確かめた後で、好みの飲み方を決めれば良いでしょう。

淡麗な味わいのもの、フルーティーな口あたりのものなどを、「冷蔵庫」で冷やすことを勧めている蔵元もございます。

![]()

氷は大きなロックアイスを使用しましょう。 焼酎が少しづつ冷やされて美味しさが持続します。 焼酎を注ぐ時は、氷の表面スレスレに。

爽やかな味わいの焼酎や黒糖焼酎などは、この飲み方で楽しむことが多いようです。

![]()

あまりお酒に強くない方、夏場やお風呂上がりのお酒の楽しみ、あるいは樽で貯蔵された熟成原酒などを飲む場合、水割りも焼酎の飲み方の表現方法です。

もしできるなら、蔵元が使っている仕込み水、もしくはミネラル分の少ない軟水を使用するといいかもしれません。

![]()

焼酎のふるさと、鹿児島県では一般的な飲み方。(焼酎にグラスとポットが出て来ます。) お湯で割ると、香りやコクが引き立つ焼酎もあり、季節を問わず食中に嗜むこともでき、日常酒として愛飲されています。

<割る割合> 焼酎:お湯=6:4 (ロクヨン)が一般的と云われていますが、自分の体調や気分によって、お楽しみください。 (グラスにお湯を注いで、後から焼酎を入れるのが、一般的です。)

![]()

一番美味しいお燗の方法は、蔵元の仕込み水を用い、飲もうと思う2日~1か月前から好きな割合で割って置くこと。 飲む時に 38~45度くらいの”ぬる燗”にすることが旨さを左右する大きなポイントです。

一番美味しいお燗の方法は、蔵元の仕込み水を用い、飲もうと思う2日~1か月前から好きな割合で割って置くこと。 飲む時に 38~45度くらいの”ぬる燗”にすることが旨さを左右する大きなポイントです。

とは云え、簡単にすませたいと云う方は、軟水の水で割った焼酎をコンロで温めてください。 温め過ぎは厳禁です! (ひと肌のぬくもり程度が、バッチリです。)

![]()

芋、麦、米、黒糖を元に、原料が持つ自然の香りや味わいを生かした風味豊かなお酒のこと。(別名、乙類焼酎)

芋、麦、米、黒糖を元に、原料が持つ自然の香りや味わいを生かした風味豊かなお酒のこと。(別名、乙類焼酎)

鹿児島:さつま芋、奄美:サトウキビ、大分・長崎:麦 (土地に根差した地酒)

<焼酎の嗜まれている理由>

・いろいろな飲み方が出来る幅の広さ

ロックでよし、水割りでよし、お湯割りでよし、・・

・オールマイティー

食前酒、食中酒、食後酒 いつでも有れ

・味わいのふくよかさ、酔い醒めのよさ、カロリーや健康面からも申し分なし

・お値段も手頃、ワインや日本酒と違って、保存にそう気を使わなくてもいい。

・料理と一緒に楽しめる魅力溢れるお酒

鹿児島の薩摩揚げや黒豚しゃぶしゃぶ、 宮崎の地鶏焼き

懐石やお寿司、チャイニーズ、イタリアン、フレンチ どれでもピッタリ合う!

・日頃から、和洋折衷の食生活を営んでいる日本人にとって、まさにドンピシャリのお酒

<焼酎の含蓄>

・単式蒸留器を使用した一度きりの蒸留、原料の味わいがそのまま楽しめます。

味をくずすようなものを入れてしますのは、基本的にタブー

・麦が入門ならば、「芋は焼酎の奥座敷」

・焼酎は「顔が見える酒」

小さな蔵元が多い本格焼酎は、造られた風土や造り手の哲学・姿勢が直に酒質となって現れます。

・焼酎は、みんなで明るく楽しく飲むお酒

人を幸せにして、一緒に飲んだ自分も幸せになるお酒

※ダレヤメに会合に、ぜひ黒瀬にて一献! おじゃったもんせ黒瀬へ

![]()

麹とは、米、芋、麦などの麹原料を蒸し、蒸し上がった原料にカビの一種である「麹菌」をまぶしたもののことを云う。

黄麹: 明治40年代までは、清酒用の黄麹を使用

黒麹: その後、泡盛に使用されていた黒麹が流行

白麹: 大正12年に白麹を発見、昭和6年に焼酎造りに取り入れられて以来、最近までこれが主流。

飲み手の嗜好、意欲的な蔵元の取り込みにより、黒麹ブームが到来。

| 種類 | 特徴 |

| 黄麹 | 日本酒を思わせるフルーティーな味わい、なめらか。 芋の香りは抑え目だが、淡麗で気品ある一品に仕上がるのが特徴です。 一般的に日本酒や、味噌、醤油に使用されています。 温暖な土地にある蔵元にとっては原料が腐敗しやすく扱いづらいもの。 |

| 黒麹 | インパクトのある「味わいとコク」そして飲んだ時のキレの良さなど、深みのある独特な強い個性が魅力的です。 原料の風味が出やすい。原料管理には最適だが、蔵や蔵人の体内まで真っ黒になってしまう。 苦労に感謝して飲みたい。 |

| 白麹 | 一般的な焼酎の麹菌でおだやかで柔らかな甘味のある味わいと芋らしい優しい香りが漂います。 クセがなく、まろやかでふっくらとした甘み。 地元でも愛されるお湯割りの友。 |

![]()

![]()

美味しい焼酎を見つけるために、是非とも習得しておきましょう!

1.透明なグラスに入れ色を見る。

2.香りをかぐ。

最初に感じるものと、息を深く吸った時に感じるものとを確かめる。

3.5ミリリットルくらい口に含んで舌に広げる。

味わいながら鼻から息を吐き、さらに香りをみる。

4.最後に飲み込んでキレをみる。

(※焼酎の温度は、15~20度が適温)

焼酎の味わい方について・・

焼酎は人と人とをつなぐ酒 どんな人でも たちまち笑顔になるのが このお酒のいいところ

ひと瓶の焼酎に込められた「こだわりの心」 焼酎の本当の美味しさは、そこにあるような気がします。

薩摩の歴史は、人々の暮らしと 対話しながら、けっして急ぐことなく 焼酎の楽しみを育ててきました。

こだわって味わうほど、その先にまだ知らぬ喜びが待っています。

![]()

| 種類 | 特徴 |

| 乙類焼酎 |

アルコール含有物を単式蒸留機で蒸留したもので、アルコール45度以下。 蒸留機の構造が単純なため、香味成分が溶け込みやすく、それぞれの原料、製造方法特有の風味を持つ。 一般的に本格焼酎と云われております。 |

| 甲類焼酎 |

アルコール含有物を連続式蒸留機で蒸留したもので、アルコール36度未満。 ホワイトリカーとも呼ばれる。 ほぼ無味無臭なのでサワーのように炭酸水や果汁で割るのに適しています。 |

・焼酎のカロリーは?

水分を除くと99.9%以上がアルコールです。(アルコールは1グラムあたり7kcal)

糖分がゼロのため、ワインや日本酒、ビールに比べてカロリーは低いです。

ロクヨンは、焼酎6に対してお湯4 故に、25度の焼酎は15度となり、日本酒と同じくらいのアルコール度数となります。

健康にも良いと云われる焼酎は、血栓病の予防に効き目があり、血栓溶解酵素はワインの1.5倍、ビールの1.6倍、日本酒の1.3倍も含まれている優れものです。

・黒千代香(黒じょか)は、人間のように経験を重ねる器といわれます。

使うほどに焼酎の旨みが染み込んで、上品な味が楽しめるそうな・・・ 水になじみ、 火になじみ、 人になじむ。

・本当か!? ウソか!?

ロックも お湯割りも 水割りも、 左回りに混ぜると美味しくなるといいます。

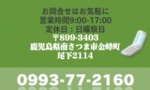

アクセス経路

アクセス経路