「武蔵円明流・二天一流と新陰流の起源」

出典:「史料考證 勧進・宮本武蔵玄信」 谷口 覓 著

源頼朝の弟・源義経が、鞍馬天狗大僧正から剣法を修行したことは史実である。源氏一族が、平安京で剣法修練場を建立したことも史実である。その位置は現在の京都市武道センター旧武徳殿(京都市左京区)附近である。

|

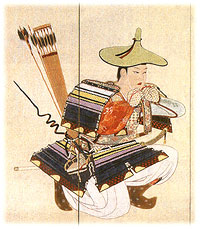

| ↑源義経(安田靫彦・画「黄瀬川陣」一部、東京国立近代美術館蔵) |

源義経は元治元年(1159年)から文治5年(1185年)の人物である。義経は、鞍馬寺の奥の僧正ヶ谷で、鞍馬天狗大僧正(一演僧正)から鞍馬流を修業した。鞍馬寺は鞍馬流発祥の地であり、延暦15年(796年)造東寺長官の藤原伊勢人が建立した神仏混交寺で毘沙門天を祀る。平治物語では、義経は7歳で寺入り、11歳から足早・飛越し剣術を鍛錬し、生えている草木を平家一族、大木を清盛とみなし太刀で散々に切ったとある。

義経の門人、俊乗房重源は保安2年(1121年)から建永元年(1206年)の人物で、師の義経より年長であった。重源は、もともと紀季重の子として生まれ、俗名を紀刑部左衛門尉重定といって、源頼義・義朝の家臣であった。重源もまた鞍馬天狗大僧正(一演僧正)の弟子で技芸の達人であり、義経より鞍馬流(義経流)を極意伝承された。義経を主君とし源平争乱に参加したが、武士を捨てて仏門に入った人物である。晩年、播州小野市浄谷町に浄土寺(真言宗)を建立した。源氏の武士から仏門に入った武士はほかに熊谷直実がある。

「円明流流祖・俊乗房重源(しゅんじょうぼうちょうげん)

俗名・紀刑部左衛門尉重定」

|

|

↑重源上人座像(東大寺) |

保安2年(1121年)〜建永元年(1206年)、源氏武士、源頼義・義朝家臣。鞍馬天狗大僧正(一演僧正)の弟子で、源義経から鞍馬流(義経流)を修業し円明流創流。鞍馬流は陰流あり、円明流・愛洲陰流・新陰流は姉妹流派といえる。円明流は播州方面に広く分布し、赤松一族に伝承された実戦向きの剣術であった。

俊乗房重源の名前は、能楽原典「安宅」喜多流より「歌舞伎」勧進帳で、武蔵坊弁慶の関所での問答口上に出てくる。曰く、『かかる霊場の絶えなん事を欺き俊乗坊重源勅命を蒙りて無常の観門に涙を落とし上下の真俗を勧めて力の…(以下略)』。

重源については、「俊乗房重源の研究」(小林剛 著、昭和55年9月30日(株)有隣堂)で詳細に解説されているが、東大寺古文書や法隆寺古文書、鎌倉幕府関係記録などにより具体に俊乗房重源年譜として明らかである。

13歳にして醍醐寺僧侶として真言宗修業、源運僧都から金剛王院流を伝えられ、上醍醐の円明房に居住していたこと。17歳から19歳にかけて日本各地の名山霊地を回り、修剣道を修行していたこと。入唐すること三度に及ぶこと。鎌倉幕府・源頼朝に属していたこと。播磨に浄土寺を建てたこと。宣旨により大和尚の号を授けられたことなど記録されている。(なお「円明流剣脈掛軸」では、俊乗房重源が円明流と名付けたのは醍醐寺円明房に修行した時代の精神的体験が基礎になったものと観察される。)重源は、青年期は仏道と共に剣術を学ぶ山伏剣客だったのである。これは朝廷に仕えた武官・紀氏一族の剛毅な血脈自によるものだろう。

(最終更新:100128)

|