2擭娫偺慖峼巤愝

係寧拞弡丄傾僾儘乕僠偐傜僸僌儅偺懌愓偱偁傞丅

暆偑9cm埲壓偑堦嵨枹枮丄15cm埲忋偑梇丄

偙傟偑堦偮偺栚埨偲側傞丅

巆愥偺攑摴傪恑傓丅

慖峼強偵偼昁偢嶌嬈摴偑偁傞偼偢偩偑丄

偦傟偼偐側傝屻敿偵憳嬾偡傞偙偲偲側傞丅

昗崅傪忋偘傞慜偺抜奒偱悈憛偵摓払偟偨丅

慖峼梡偺悈憛偵偟偰偼彫宆偩丅

怷傪恑傓偲悈棳偺崒壒偑暦偙偊傞丅

偦偺壒尮偼戝偒側曵傟偨奟偲側傞丅

曵傟偨奟偺拞暊偵偼瑭摴偑尒偊傞丅

偦偙偐傜偼崒壒偲嫟偵戝検偺悈偑棳傟弌偰偍傝丄

奟偺忋晹偵偼僐儞僋儕乕僩惢偺堚峔偑尒偊傞丅

瑭摴偼愳偺悈傪僶僀僷僗偡傞偨傔偺慲悈岯偩丅

嫲傜偔慖峼強偺婎慴傪曐岇偡傞偨傔偵揮棳岯傪嵦孈偟偨傛偆偩丅

慲悈岯偼攔悈丒塣斃丒捠楬傪栚揑偲偟偨瑭摴偱丄

岯摴撪偵棴傑偭偨悈傪攔弌偡傞偺傕慲悈岯偲屇偽傟傞丅

100m掱搙墱偵偼岯岥偺柧偐傝偑奯娫尒偊傞丅

旜崻増偄偵夞傝丄戝偒偔塈夞偟偰晜梀慖峼強偵摓払偟偨丅

徍榓18擭姰惉丄200t/寧偺張棟検傪屩傝丄

攋嵱仺杸峼仺堦師晜慖仺捑峼仺擇師晜慖偺岺掱傪峴偭偨丅

杮峼嶳偺敪尒摉弶偼嬥峼偲偟偰奐敪偝傟偨丅

傗偑偰嶻弌検憹壛偲嫟偵帺嶳偺惢楤強傪愝偗偨偑嬈愌偼怳傞傢偢丄

媥嶳偲側偭偨丅

偦偺屻攑愇偺妋擣傪峴偆偲儅儞僈儞峼偑巆偭偰偍傝丄

嵞傃婇嬈偵傛傞峼嶳偺攦廂偑峴傢傟憖嬈傪奐巒偟偨丅

摉帪丄戞堦師戝愴偺塭嬁偵傛傝儅儞僈儞偺摿廀偑敪惗偟偨

偙偙偼嵟壓憌1抜栚偺婎慴丄

偍偦傜偔僆儕僶乕僼傿儖僞乕偑愝抲偟偰偁傝丄

塼忬偵側偭偨峼暔偲悈偲峼熸傪暘棧偡傞応強偩丅

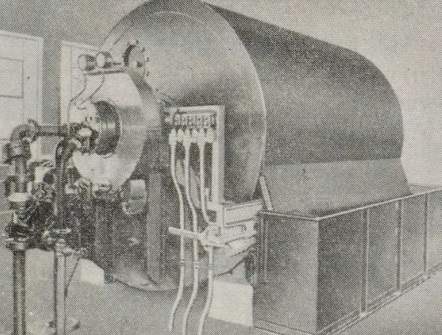

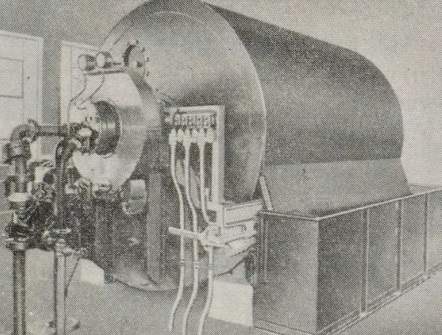

僆儕僶乕僼傿儖僞乕偼恀嬻媧堷幃億儞僾偱尭埑偟偨摏撪偱丄

壓晹偐傜夞揮偡傞偵廬偄丄愻忩仺扙悈仺姡憞仺屄懱攳棧仺塼懱捑崀傪孞傝曉偟丄

揇忬暔幙傪鄅塼偲働乕僉偲屇偽傟傞敿屌懱偵暘棧偡傞憰抲偩丅

儅僂僗on丂僆儕僶乕僼傿儖僞乕抐柺

嬥嶳偲偟偰偼媥嶳忬懺偵偁偭偨杮岯偼丄岯摴傕偮傇傟峳傟壥偰偰偄偨丅

岯摴撪偐傜偺悈偑暚弌丄偦偺拞偵岯栘傗晹嵽偺攋曅偑嶶嵼偡傞側偐丄

恀崟側儅儞僈儞偺捑揳暔偑栘扽偺傛偆偵懲愊偟偰偄偨丅

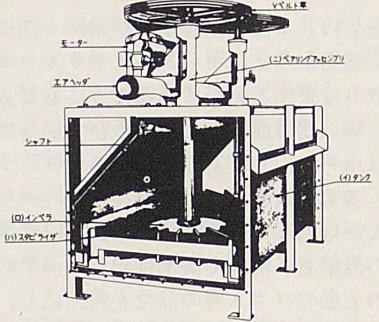

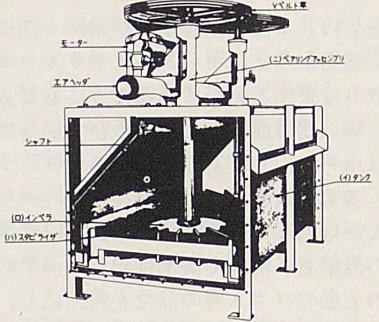

壓偐傜2抜栚偼僨儞僶乕宆晜梀慖峼婡偺攝抲丅

嬻婥偼憲傝崬傑偢偵朅偺拞偱晜偔峼暔偲捑傓柆愇偵暘棧偝偣傞丅

摉帪丄巭傑傞偙偲側偔棳傟傞峼悈偺拞偵懡検偺儅儞僈儞偑捑揳偡傞偲偄偆偙偲偼丄

偙偺峼嬫撪偵偼懡検偺儅儞僈儞偑杽憼偝傟偰偄傞偲擣幆偟偨偲偄偆丅

婣幮偟偨扴摉幰偺搙廳側傞夛幮傊偺捈慽偵傛傝丄

尨椏峼嶳偲偟偰儅儞僈儞峼傪奐敪偡傞偙偲偲側傞丅

尰抧偵偼懲愊偟偨攑愇偑3,000t偁傝偙偙偵偼儅儞僈儞偑懡検偵柊偭偰偄傞丅

昗杮暘愅偺寢壥娷桳検偼52亾偵媦傃丄廫暘嵦嶼儀乕僗偵偁傞偙偲丅

偙傟傜拝娽偲擬堄偵傛傝峼嶳偺攦廂偵帄偭偨偲偄偆丅

壓偐傜3抜栚丅

傗偑偰媽岯晅嬤偵儅儞僈儞偺峼柆偑敪尒偝傟丄

攑愇偵斃弌偲嫟偵弴挷側妸傝弌偟偩偲巚傢傟偨丅

嬥偺桝弌夝嬛偲嫟偵奜崙嶻偺僼僃儘傾儘僀乮僼僃儘乮ferro乯揝丄傾儘僀乮alloy乯崌嬥亖崌嬥揝乯

偑埨壙偵桝擖偝傟傞偵帄傝

揝傊偺揧壛暔偱偁傞儅儞僈儞偺廀梫偼寖尭偡傞丅

壓偐傜3抜栚丄4抜栚丄5抜栚偼傾僕僥傾宆晜梀慖峼婡偺僄儕傾偩丅

慹偄棻搙偺峼愇傪扴摉偟丄栻昳偺悈憛偺拞偱慖暿傪峴偆丅

悈憛撪偵偼峼暔偲嫟偵僄傾乕傪悂偒崬傒丄

戝検偺朅偲堦懱偲側傞峼暔偑晜偒忋偑傝丄

偙傟偑偁傆傟弌偡偙偲偱夞廂傪峴偆丅

晜梀慖峼偺梫偼巊梡偝傟傞愇尣塼偱偁傝丄偙傟偵傛偭偰敪惗偡傞朅偑偄偮傑偱傕徚偊偢丄

慖峼応撪偑朅偩傜偗偵側傞偙偲傕偁偭偨丅

揔搙側偲偙傠偱徚柵偡傞朅丄偙傟偺尋媶偵帪娫偑旓傗偝傟偨丅

僨儞僶乕宆晜梀慖峼婡偼嵶偐偄棻偺慖峼偵巊梡偝傟傞丅

奾漚偟側偑傜摿庩側晜慖嵻傪巊梡偟丄宍幃忋偼傾僕僥傾宆偲椶帡偟偰偄傞丅

曔廤嵻偑晅拝偟偨儅儞僈儞峼偼悈憛撪偱晜偒忋偑傝丄

偦傟傪夞廂偡傞偙偲偱尦昳埵14亾偐傜35亾偵忋徃偡傞丅

堦帪揑偵壓壩偲側偭偨儅儞僈儞峼嶳偱偁偭偨偑丄擇巁壔儅儞僈儞惢憿丄

偦偺屻偺枮廈帠曄杣敪偵傛傝丄拞崙偐傜偺儅儞僈儞峼愇懳擔桝弌嬛巭偵傛傝丄

崙撪偺儅儞僈儞峼偼嵞傃擔偺栚傪尒傞丅

悽奅揑側孯廀宨婥偵傛傝儅儞僈儞峼偺廀梫偼偝傜偵憹壛偟丄

徍榓16擭偵偼擔撈埳孯孯帠摨柨掲寢偵傛傝丄僀僊儕僗偐傜偺儅儞僈儞峼桝擖偑搑愗傟傞偙偲偲側傝丄

儅儞僈儞峼嶳偼崙曮媺偺懚嵼偲側傞丅

6抜栚偐傜忋曽偵偼嫄戝側挋峼價儞偑尒偊傞丅

嶕摴偱塣偽傟偨峼愇偑暡嵱屻丄偙偺挋峼價儞偵拁偊傜傟丄

昁梫検偺棻偑悢懡偔暲傇晜梀慖峼婡偵攝暘偝傟偨傛偆偩丅

壓偐傜7抜栚偺挋峼價儞丅

僐儞僋儕乕僩偑攳偑傟丄揝嬝偑傓偒弌偟偩丅

挋峼價儞壓偺儂僢僷乕晹偵偼攔弌偝傟偨棻偺儅儞僈儞峼偑巆傞丅

棻偼婛偵屌傑傝丄堦懱壔偟偰偄傞

挋峼價儞偺暻偵偼嶶抏廵偺愓偑巆傞丅

僴儞僞乕偑帋偟懪偪傪峴偭偨偺偩傠偆偐丅

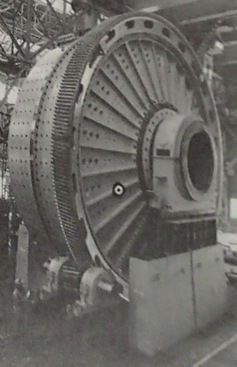

8抜栚偵偼悈憛偑偁傞丅

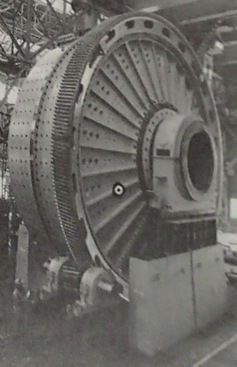

儃乕儖儈儖傗儘僢僪儈儖偵傛傞杸峼偑峴傢傟偰偄偨傛偆偩丅

亀儃乕儖儈儖亁偼捈宎偑偼1.2m乣5m偺傕偺傕偁傞丅

捈宎50乣80mm掱搙偺峾媴傪巊梡偟丄暋悢偺儈儖偱暡壔偺嫮庛傪挷惍偟偨傝丄

峾媴偺戝偒偝偱暡嵱椡傪挷惍偟偨傝偡傞丅

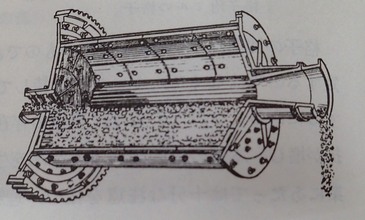

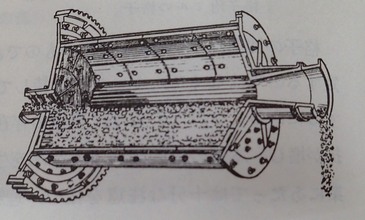

懳偟偰傕偆堦曽偑偙偪傜偺亀儘僢僪儈儖亁丅

儃乕儖乮峾媴乯偺戙傢傝偵墌摏偺撪柺挿偵傎傏摍偟偄挿偝偺儘僢僪乮懢偄揝朹乯傪巊梡偟丄

儘僢僪儈儖摨條偵夞揮偵偰撪晹偺峼愇傪暡嵱偡傞丅

8抜栚偲9抜栚偺幬柺偵偼丄

峼愇傪揮偑偡嶁偑偁傞丅

攋嵱偟偨峼愇傪棊偲偟偰塣傫偩傛偆偩丅

偙偙偵偼僐乕儞僋儔僢僔儍乕傗僕儑乕僋儔僢僔儍乗偑愝旛偝傟丄

婡夿揑側斀摦傪梡偄偰峼愇傪戝妱偟偰偄偨傛偆偩丅

10抜栚偵偼嵞傃戝夠梡偺挋峼幧偑偁傞丅

偙偙偑慖峼強偺婎揰丄

嵟忋抜偺僗僞乕僩抧揰偲側傞丅

偙偪傜偺挋峼幧偼揮偑傝偵偔偄戝夠偵懳墳偟偰偐妏搙偑媫偱偁傞丅

偦偟偰偙偺挋峼幧偲傛偔帡偨宍忬偺巤愝傪尒偨妎偊偑偁傞丅

偦傟偼偁偺徖揷偺徍榓扽峼

偺4噏墱抧丄懢搧暿扽峼

偩丅

偙偺媫妏搙偼嫲傜偔嶕摴偐傜偺斃弌峼愇偵懳墳偟偨傕偺丄

偙偙傑偱偼峼嬫偐傜嶕摴偑偁偭偨傛偆偩丅

偙偪傜偑懢搧暿扽峼丄嶕摴婎揰懁挋峼幧偱偁傞丅

扽峼偲嬥懏峼嶳丄夛幮傕慡偔堎側傞偺偵丄

婡擻傪崅傔傞偲宍巔偑崜帡偡傞偺偐傕偟傟側偄丅

嵟忋抜偺挋峼幧偺忋偵巆傞廳岤側巤愝丅

側偤偐偐側傝偺墳椡偵懳墳偡傞廲儕僽偑擖偭偰偄傞丅

撪晹偵偼彫晹壆偑偁傝丄

偦偙偵偼恄扞偑巆傞丅

彫晹壆偺彴偵偼暿偺婎慴偑偁傝丄

攝揹偺愝旛傕偁傞丅

帒嵽偺扞偲抧壓偵岦偐偆寠偑偁傞丅

嫲傜偔偙偙偼亀嬞挘強亁丅

嶕摴偺廔揰偱丄儚僀儎乕傪挘傞偨傔偺悗傪傇傜壓偘偨応強偺傛偆偩丅

偙傟偑嬞挘強寶壆偺奜娤偱愥偺暯応偺榚偵偁傞丅

偙偺寶壆偩偗偑慖峼強偲偼妏搙偑堎側傞曽岦偵寶愝偝傟偰偍傝丄帒椏偵偼嶕摴偺婰弎傕偁傞丅

偦偟偰晅嬤偵偼朻摢偺嶌嬈摴偑恏偆偠偰妋擣偱偒傞丅

晜梀慖峼偼摵仺墧仺垷墧仺棸壔揝峼仺儅儞僈儞峼偺弴偱夞廂偝傟丄

宂巁僜乕僟傗僆儗僀儞巁傪慖峼嵻偲偟偰巊梡偟丄pH9.5偵挷惍屻丄梷惂嵻傗曔廤嵻傪揧壛偡傞丅

慖峼強晘抧偼67,180捸丄寶暔2,628捸偲偺婯柾偩丅

晜梀慖峼強偺彮偟壓偭偨応強偵偼楖姠惢偺墝撍偑偁傞丅

捠忢丄慖峼強偵墝撍偼晅悘偟側偄丅

儅儞僈儞偼峾偺惈幙岦忋偺偨傔20乣45t偺峼愇傪600乣800亷偱

48乣70帪娫壛擬偡傞偙偲偱昳埵偑8乣12亾岦忋偡傞丅

偙傟偼亀鄤從亁偲屇偽傟傞偑偙偺婯柾偺墝撍偱偼栶晄懌偩丅

偙傟偼嫲傜偔扙悈偺偨傔偺墝摴丅

慖峼屻偺惛峼偼扙悈偟偰傕悈暘20亾傪娷傒丄桝憲傕晄曋偱偁偭偨丅

偙傟傪夝寛偡傞偨傔偵丄

慖峼屻偺峼愇偲鄤從屻偺暡枛傪崿崌偟偰摛扽宆偵偡傞偙偲偱懳墳偟偨偺偱偁傞丅

廬棃偼儅儞僈儞娷桳25亾埲忋偺峼愇偺傒慖峼偟偰偍傝丄掅昳埵峼偼攑愇偲偟偰張暘偟偰偄偨偑丄

孯廀偺梫惪傕偁傝丄偙傟傜掅昳埵峼傕晜梀慖峼偺懳徾偲側偭偨丅

姦椻抧偱傕擻椡傪敪婗偡傞曔廤嵻傪尋媶偟丄悈幙傗偦偺峝搙偺慖掕傕偝傟偨丅

峼棻偺戝偒偝傕崅昳埵峼偑60儊僢僔儏偵懳偟丄

掅昳埵峼偼100儊僢僔儏埲壓偲傛傝嵶偐偄曽偑惉壥偑崅偄尋媶惉壥傕偁偭偨丅

傛傝掅埵昳埵峼偺慖峼偑梫媮偝傟偨孯廀攚宨偺拞丄晜梀慖峼応偑姰惉偟偨偺偼徍榓18擭丅

偦偟偰徍榓20擭8寧偵偼塣揮掆巭偲側偭偰偄傞丅

偙傟偩偗偺婯柾偺巤愝偱偁傝側偑傜丄偨偭偨擇擭娫偺壱摥偱偁傞丅

栠傞