| 北 | ||

| 西 |  |

東 |

| 南 |

| 「自然と悠々」トップ | (2006.11.12改訂) |

井 の 頭 公 園

(東京都立 井の頭恩賜公園)

井の頭公園は、大正6年(1917年)に日本で最初の郊外公園として開設されました。現在、公園の西半分は自然文化園として整備され、動物園や水生物館もあります。

| 北 | ||

| 西 |  |

東 |

| 南 |

井の頭という名前は、徳川第三代将軍家光が「上水道の水源」または「この上なく美味しい水で、井戸の頭」という意で、『井の頭の池』と言ったのが最初という話を聞きます。いずれにしても、水道水として初めて市中まで引かれた神田上水の源水池です。往時の神田上水道は、近年になって宅地開発などで埋め立てられたと聞いていますが、井の頭の池から流れ出て隅田川に注いでいる現在の神田川にその名前を残しているようです。

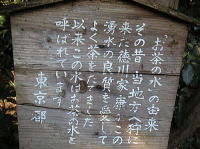

徳川家康にまつわる話の場所も残っています。池の西端の鬱蒼とした木立に囲まれて、今も清水が湧き出ている場所です。徳川家康がこの湧き水でお茶をたてたので、「お茶の水」と呼ばれています。

|

|

|

|

| 「お茶の水」の由来 | 木立の下の「お茶の水」湧水口 |

|

(2002.5.3) |

その井の頭公園が家から5、6分のところにあります。こんな近くに自然がいっぱいの場所がありながら、会社勤めのころは桜の時期にちょこっと行くくらいでした。 退職してからはウォーキングを兼ねて公園をぐるーっと一周りし、たくさんの樹木が作りだすオゾンや水辺のマイナスイオンを胸いっぱいに吸い込んで、身近にある豊かな自然に感謝しています。 私が小学生の頃、親や兄弟と一緒に井の頭公園に行き、タコ糸の先に吊るしたスルメの足でザリガニ採りなどに興じた当時は、多摩川水脈系の豊富な湧き水が池を潤し、清らかな水面を作っていました。しかし近年は、マンション建設工事などの影響で水脈が断たれてきているためでしょうか、湧水量が減少し、池の水が濁ってきているのが残念です。 |

| 池を取り囲むように、サクラ、ラクウショウ、スギ、クスノキ、サイカチ、ヒトツバダコ、アカマツなど、大小たくさんの樹木が生い茂り、また公園の西側にある御殿山にはコナラ、クヌギの雑木林が広がっています。 井の頭公園全体で、大きくそびえ立つ木だけでも約1万1,000本が植えられており、ツツジ、アジサイ、アオキなどの低木を含めると、約2万3,000本の樹木があるそうです。 |

(2005.5.3) |

1〜2月。週末でも人の賑わいは少なく、ゆっくりと散策するシニア、小さなお子さん連れの家族、犬を散歩をさせる人、池の周りをジョギングする人を、多く目にしますが、池の水も冷たそうですし、落葉した木々の梢も寒々と見えます。

(2002.1.31) |

(2004.12.30) |

(2004.2.6) |

|

| 冬の朝 | 雪化粧 |

|

この寒い季節の楽しみの一つは、春〜秋の間は繁った葉で隠されてしまい、声を聞くだけで姿をなかなか見ることができない野鳥が、葉の落ちた枝から枝へと渡りあるいたり、枝に止まって休んでいる姿や、あるいは地上に堆積した落ち葉の下を突いて餌を探している姿を、見つけ出すことが比較的でき易いことです。

小鳥たちは警戒心が強いうえにチョコマカと気忙しく動き回るので、姿は目で確認はできても写真に収めるのは素人カメラマンには容易ではありません。下はようやく写せた小鳥たちです。(写真はクリックで拡大します)

| ムクドリ (2005.2.11) | カワセミ (2005.2.11) | ハクセキレイ (2005.2.12) | |

| ルリビタキ (2005.2.12) | ツグミ (2005.2.12) | コサギ (2005.2.12) | |

| カワラヒワ (2005.3.4) | ゴイサギ (2005.5.3) | ササゴイ (2006.2.17) | |

この時期、池の西端から御殿山にあがっていく東向きの斜面は、朝日を存分に浴びることができ、日中も日当たりが良いので、1月下旬頃から紅梅や白梅が、またスイセンやクロッカスが可愛い花を咲かせて、一足早い春の訪れを感じさせてくれます。スケッチをする人、写真を撮る人、皆思い思いに楽しんでいます。(写真はクリックで拡大します)

3月下旬〜4月上旬、公園の池の両岸に沿って並んでいる約400本のソメイヨシノの古木が満開になるときを迎えます。緑と水に恵まれた井の頭公園の魅力の一つは、池の水面に満開の桜がその艶やかな姿を映し出し、桜の美しさを2倍に楽しめることです。毎春、東京の桜の名所として多くの人出で賑わいます。

桜の古木の多くは池に向かって大きく枝を張り出しています。しかし近年は、桜が自分の枝の重さに引っ張られるかのように、池のほうへ傾く度合いが大きくなってきていました。そのため数年前に、池の中から支えの柱を立て、今以上に傾き倒れてしまうのを防いでいますが、なにか痛々しく見えます。

(写真はクリックで拡大します)

5月中旬、満開の桜見物の人並みやゴールデンウィークの賑わいも一段落して公園が普段のたたずまいに戻り、樹々が新緑で覆われるこの季節が私は好きです。池の周りや御殿山もオゾンやフィトンチッドに満ち満ちていて、大きな深呼吸をしながら散歩すると、心身ともにリフレッシュする感覚です。

歩いている目線とほぼ同じ高さに花の咲くカルミアやタニウツギは比較的見つけやすいのですが、葉木のイメージのあるミズキ、トチノキ、エゴノキなどの高木を何気なく見上げたときに花が咲いているのを見つけると、なにか得をしたような気持ちになり、嬉しいものです。そうなんです、高木に花が咲くのも丁度この時期なのです。(写真はクリックで拡大します)

池の西端の小島に、弁天様をお祭りしている朱塗りの社があります。この弁財天社は、寛永13年(1636年)に建立されたとのことですので、「井の頭」という命名の発端となった第十三代将軍の徳川家光公が治世の頃という歴史のある建物です。

池の西端の小島に、弁天様をお祭りしている朱塗りの社があります。この弁財天社は、寛永13年(1636年)に建立されたとのことですので、「井の頭」という命名の発端となった第十三代将軍の徳川家光公が治世の頃という歴史のある建物です。

弁財天社に納められている天女(弁天様)の像は、天台宗の開祖で比叡山延暦寺の源を築いた最澄(822年没)の作と伝え聞いています。そんな国宝級のものがこの小さなお社に・・・?と、ちょっと首を傾げたい伝聞ですが、いずれ機会があれば是非拝観したい思っています。

池と大きな樹木に囲まれ、静かな佇まいの弁財天社が見えるこのスポットは、井の頭公園の中でも私の好きな場所の一つです。散歩の途中に立ち寄ってこの景色を眺めていると、なにかゆったりとした気持ちになってくるのです。

水と緑の溢れる場所には、なにか自然の治癒力があるのかもしれません。

弁財天さまの小島へ渡る石橋のたもと近く、池にかぶさるように生えているツツジの木の下は、毎冬、オシドリたちの溜まり場、休息場所になっています。公園の池面に姿が見えないときは、ツツジの下をそっとのぞき込むと、美しく可愛いオシドリに会えます。

10月下旬〜11月中旬、緑に覆われていた公園の木々も秋の深まりとともに色づきます。

モミジやカエデの木はそれほど多くないので朱色に染まる紅葉ではありませんが、ラクウショウやコナラ、サイカチなどの高木が黄葉し、その中に朱色の葉が点在する秋の風景は風情があり、とても綺麗です。

この時期、早朝に散歩をしながら上を見上げると、高木のラクウショウが朝日を受けて黄金色に輝いている神々しい姿に、思わず足がすくむような感覚にとらわれるのは、私だけでしょうか・・・。 (写真をクリックすると、「井の頭公園の秋の風景」写真ページにリンクします)

井の頭公園の池ではカルガモ、カイツブリ、バンなどの水鳥は季節に関係なく一年を通じて見ることができますが、10月中旬頃から、公園の黄葉に呼応するかのように、オナガカモ、ハシビロカモ、キンクロハジロ、ホシハジロなどの冬鳥が飛来し、池で遊ぶ水鳥たちの数が目に見えて多くなってきているのが分かります。

井の頭自然文化園が出している資料によると、平成17年(2005年)1月14日時点の調査では、オナガカモ 760羽、キンクロハジロ 190羽、ホシハジロ 58羽、・・・

となっているので、池全体では水鳥の数は1000羽前後になるのではと思います。

冬鳥ですから、暖かい春になるとまた何処かに飛び去っていってしまうのですが、12月〜2月の寒い季節は水鳥観察に絶好のシーズンです。 (写真はクリックで拡大します)