モラヴィアの首都ブルノは、プラハに次ぐチェコ第二の都市であるが、ウィーンから平野を僅かに約100キロと、モラヴィア丘陵を隔てたプラハよりもはるかに近い。そして現在のスロヴァキア、ハンガリーを経由した東方との接触も絶えなかったことから、チェコ史の動乱の時代においても、固有の歴史と文化を刻み続けてきた。

伝説によれば、この都市の起源は9世紀の大モラヴィア国の時代に遡る。「スラヴの使徒」聖キュリロスと聖メトディオスの兄弟がこの地を訪れ、現在聖ペトロフ大聖堂の建っている丘の上に立ち、異教の祭壇を壊して聖堂を建立したという。やがて丘の周囲には商人の集落が立ち並び、ウィーン方面からボヘミアに入る交通の要衝として発展していった。

やがてプシェミスル朝がボヘミアの君主となると、モラヴィアは神聖ロ−マ帝国のモラヴィア辺境領として、プシェミスル家の一族が辺境伯として世々封じられた。そしてブルノは1243年に時のプシェミスル朝のヴァーツラフ一世から、国王の都市として特権を得た。やがて聖ペトロフ大聖堂、シュピルベルクの要塞が次々と建設され、14世紀の終わりには人口は11,000 人を数えた。

しかし1619年のプラハの反乱には呼応して蜂起し、そのため「ビーラー・ホラ」の敗戦の後で、国王による報復を受け、チェコ系のプロテスタント勢力は一掃された。そして30年戦争の時代には、スウェーデン国王の新教徒軍と4ヶ月にわたる攻防戦の末、大きな損害を出しながらも撃退した。

(左手上端が女王の修道院)

18世紀の後半、ハプスブルク家のヨーゼフ2世によって街の多くの修道院は破却された。また、その頃から織物工業の発達が著しく、ブルノは「オーストリアのマンチェスター」の異名を取った。しかし1805年、ナポレオンの前には降伏し、ナポレオンはこの街で宿営して、アウステルリッツの戦いに向けて出陣したのだった。

ナポレオン戦役後の復興も目覚しかった。1839年にはウイーンとの鉄道が開通した。市壁は取り壊され、周囲の村や町がブルノ市に統合されて、人口は1850年には46、000人に膨張した。織物工業は発達を続け、周辺の農村からチェコ人労働者が流入して、市の人口に対するチェコ系市民の比率は、徐々に大きくなっていった。

それでも、少年レオシュがモラヴィアの山奥からやって来た頃、ブルノはまだ中世の面影を色濃く残す、ドイツ人中心の街であった。天を突くようなゴシック寺院の周りには市が立ち並び、周囲の村の農民が野菜や果物を売り捌いていた。細い道の曲がりくねった旧市街には、思い思いの看板をぶらさげた小さな店が並び、呼び込みの声が、石畳の通りを歩く人々の足音と反響していた。片足の無い乞食が、いつもと同じ場所に座りこみ、哀れっぽい声を出して喜捨を乞うていた。

市街を見下ろすシュピルベルクの丘は、当時は草木一本生えておらず、獄舎に転用された城館が露に見えた。その地下深くに築かれた牢獄は陽の光ひとつ差さず、多くの囚人が幽閉と拷問の果てに命を落とす、酸鼻極まりないものであった。市民は憎悪と恐怖をもって丘を仰ぎ、決して近寄ろうとはしなかった。(1873年に修道院長メンデルは、修道院の予算を投じて山肌に植林を行い、丘を緑化した。)

少年レオシュの入ることになった修道院は、そうした旧市街からやや遠ざかったところにあった。青物市場を抜けて、シュピルベルクの丘に沿って、ペカシュスカー通りを20分ほど下っていくと、そこに「女王の修道院」が風雨にくすんだ赤煉瓦の威容を見せていた。当時、この一角は田野ばかりの町外れであった。夕方のミサが終われば、旧市街の喧騒もここまでは届かず、修道院は中世からの深い沈黙に包まれた。

さて、1865年9月のある日、少年レオシュは母親とともに故郷フクヴァルディからこの街にやって来た。レオシュにとってはもちろん、母にとってもこんなに大きな街は初めてであった。故郷を遠く離れ、知り合いもいない街角の雑踏の中で、2人は心細い思いで一杯になった。後年ヤナーチェクは、ブルノに入った日のことを回想している。

「不安に身をこわばらせて、母と私はその前夜カプツィーン広場のちっぽけな宿屋に泊まった。私は目を大きく見開いたままだった。朝日が空を切り裂くと、出発、出発だ。」

「修道院の中庭を、母は重い足取りで出ていった。私は涙を流し、母も泣いている。ひとりぼっちだ。見知らぬ、性に合わない人たち。なじめない学校。固いベッド。それよりも固いパン。愛情はどこにもない。わたし自身の世界、まったくわたし自身の世界が始まりつつあった。」

こうして、昨日まで野山をかけ回って遊んでいた少年レオシュは、修道院に寄宿する聖歌隊員の一員となった。

このアウグスチノ修道院は「女王の修道院」の名で知られ、1323年にプシェミスル朝の最後の王、ヴァーツラフ2世の王妃エリシュカによって、シトー派修道院として発願された。以来フス戦争や30年戦争の戦禍に耐えて、市民の信仰を集めていた。

しかし1782年のヨーゼフ2世の命によって、シトー派尼僧院は解散させられ、空き家になった建物には、旧市街の中心にあった聖トマーシュ寺院にいたアウグスチノ修道院が移り住むことが命じられた。こうして「女王の修道院」はアウグスチノ修道院として知られるようになった。

修道院の周囲はトラムの発着駅になっているが、「メンデル博物館」と書かれた門をくぐって中庭に入ると、もう喧騒は届かない。

中でも聖歌隊を指揮し、ヤナーチェクの師となった作曲家のパヴェル・クシーシュコフスキー(1820-1885)、そして、遺伝学の祖となったヨハン・グレゴル・メンデル(1822-1884)が挙げられる。ヤナーチェクが聖歌隊員となった翌年に、メンデルは8年間を費やしたエンドウ豆の交配実験の成果を、ブルノの学術雑誌に論文として上梓することになる。

前列の小柄な人物が修道院長キリル・ナップ、

左端がクシーシュコフスキー。後列右から二番目がメンデル

レオシュたちは、鉄格子の窓からパン屑を投げてやり、小鳥たちを餌付けして心を慰めていた。ある日、青い小鳥が窓にやってきて餌をついばみ、また飛び立っていくのを見て、「ぼくたちは青い服を着て籠の中にいるけど、あの鳥は同じ青の服を着ていても自由なんだ。」とレオシュは思ったという。まさに中世の修道士のような生活が始まった。

このアウグスチノ修道院の少年聖歌隊は、白いふちどりのある青い制服をまとっていたので、ブルノの市民からは「青服の少年たち」と呼ばれて親しまれていた。 ヤロスラフ・フォーゲル(注)が伝えるところによると、少年たちは原則として9歳から12歳で入団し、メンバーは6人から13人、入団には高い音楽の素養が求められた。日課は次のようのものだったという。

朝5時に起床し、6時45分まで礼拝と勉強。7時にミサ斉唱、それから朝食を取って学校に登校。12時に修道院に戻って昼食、その後さらに勉強。夜は6時から7時まで 歌唱の練習(日曜は昼11時から12時まで)7時に夕食、短い自由時間、それから就寝前に礼拝。

(注)チェコの作曲家・指揮者(1894-1970)。ヤナーチェク と面識があり、その大部の評伝「レオシュ・ヤナーチェク」(1962年)は、現在でもヤナーチェク研究の基本文献。

つまり、「青服の少年たち」は学校での勉強に加えて、聖歌隊員の聖務をこなし、さらに音楽教育を受けていたわけである。

毎日生徒たちは専攻の楽器とピアノを練習したり教えあったりし、室内楽やオーケストラ演奏の練習を受けた。モーツアルトやベートーヴェンの交響楽作品が愛奏されていたというから、少年たちの水準は高いものであった。

彼らの才能は重宝され、立派な舞踏会や修道院食堂での昼食の際に演奏したり、歌劇場での上演に呼ばれて、オーケストラに加わって演奏したり合唱で歌ったりすることもあった。また、高位の者の葬式ではレクイエムを演奏した。

11歳のヤナーチェク少年が音楽家として成長するためには、これ以上望ましい環境はなかっただろう。修道院長もまた大の音楽好きで、クシーシュコフスキーとよくカルテットを演奏していた。ヤナーチェクには音楽の経験を積む機会がふんだんにあった。後年彼は回想している。

「私はハイドンの交響曲の写譜を読んでよく理解する事ができたし、ベートーヴェンのミサ曲第2番では、フジーマラー嬢と一緒にソロを歌い、ルジャーンキ・ホールの演奏会ではエーレンベルク家のエレオノラ嬢(注)の伴奏をつとめた。あの時はまだ11歳だった。 私たち青い少年は、ブルノの劇場の舞台で、マイアベーアのオペラ「予言者」で合唱を歌ったこともあった。」

(注)『売られた花嫁』のマジェンカ役をはじめて歌った、コロラトゥラ・ソプラノの名歌手。(1832-1912)しかし本当に彼女だったか確証はない。

しかし、新しい環境に馴染み始めたばかりのレオシュに悲報が届いた。1866年3月8日に父イジーが「想像もできないほど残酷な発作で」亡くなったのである。ブルノに来て、まだ7ヶ月ばかりのことだった。母アマーリエはわずかな年金で、9人の子を育てねばならなくなった。一家は離散し、成長した子供たちはそれぞれの地で自活することになった。母アマリエは幼い子供だけを連れて、故郷プシーボルの親類を頼った。ヤナーチェクの姉ヨゼファだけが家庭科の先生としてフクヴァルディに残った。

レオシュは村の神父であった叔父ヤン・ヤナーチェクに托された。ヤンは現金や衣料や靴を甥に仕送りしてやった。またクシーシュコフスキーも中学校の教頭と計らって、レオシュの学費を代わりに支払ったりしたそうである。それだけでなく、聞き分けのないレオシュ少年は何度か学校で揉め事を起こし、クシーシュコフスキーは彼が放校にならないように叔父ヤンとともにあれくれと手を尽したという。こうした人たちの善意に支えられて、彼はブルノで勉学を続けることができた。

クシーシュコフスキーと少年レオシュには、こんな逸話も残っている。

ある夜、レオシュや聖歌隊の悪童たちは、修道院の庭に植えられているリンゴの木からリンゴを失敬してこようとして「暗闇の中を、クモの巣だらけになりながら」やっと木の下に辿り着いた。しかし、リンゴをもぎとろうとすると枝が音を立てて折れ、近くの窓の修道士が「泥棒!」と大声を立てた。一同が泡を食って部屋に駆け戻ろうとすると、そこにはクシーシュコフスキーが蝋燭を手に待ち構えていた。うなだれる悪童たちにクシーシュコフスキーは平手打ちを食らわせ、レオシュの頬には「最も高いオクターブの音が響き渡った。」クシーシュコフスキーは音楽を教えるだけでなく、厳格な父親の役も果たしたわけだ。

しかし、その頃世情は騒然としていた。プロシアとハプスブルク帝国が、統一ドイツの主導権をめぐって開戦したのである。プロイセンは宰相ビスマルクの下で軍備を進めており、装備で劣るハプスブルク軍は各地で連戦連敗した。ブルノでも多くのチェコ人学生たちが、志願兵となってプロイセン軍と戦おうとしたと、当時ブルノの古典語学校で学んでいた後の共和国初代大統領トマーシュ・ガリク・マサリクが証言している。しかし、そのブルノもあえなくプロイセン軍に占領された。

ほぼ60年後、ヤナーチェクは当時のブルノの状況を回想している。

「1866年のことだった。ペカシュスカー通りの聖アン病院から、女王の修道院まで、いつも人が行ったり 来たりしていた。コレラが大流行し、葬式がひんぱんに行われたので、私たち小さな歌い手たちはそれに参列して歌った。それから、修道院前の広場はプロイセン兵で一杯になった。まるで黒蟻の群れのようだった。ほんの昨日まで、我が方の軍がそこにいたのに、もうどこにもいなかった。」

ブルノに来てから早々に大きな出来事に巻き込まれ、目を丸くしてブルノの街を走り回っていたレオシュ少年の姿を思わせる逸話である。少年はプロイセンの軍楽隊が演奏する「ブリキの太鼓の上に鳴り響く、ピッコロの金切り声。肉食獣のような音楽」に耳を奪われて、行進の後をついていったりした。(この軍楽は彼の耳を離れず、晩年に管楽6重奏『青春』で使われた。)やがて葬列に音楽を演奏することが禁じられたので、「青服の少年たち」はちりじりになり、修道院に残った聖歌隊員は少年レオシュだけになった。

その頃、修道院の留守を守っていた当時44歳のグレゴル・メンデルは、身を案じてくれていた義弟に向かってペンを走らせていた。12歳のレオシュ少年とはさすがに異なり、メンデルは科学者らしい冷静な観察眼で当時のブルノの状況を活写している。

「当ブルノにはプロイセン軍が7月12日に侵入して来て、五千の兵力を以って市街を占領しました。当修道院だけでも馬匹94頭とこれに属する兵卒及び16人の士官を収容しなけれなりませんでした...市街地に増して気の毒なのは四辺の村落です。馬も牛も羊も鶏も、手に入る限りのものはことごとく大量に掠奪され、それに秣草も穀物も片端から没収されてしまったので、相当豊かな地主階級でも乞食に没落した形で、この冬のこのような気の毒な人達に最悪の悲惨な目を経験させないためには、何としても適当な保護政策が取られる必要があるでしょう...」

「さらに始末の悪いことには、プロイセン軍がコレラを持ち込み、この恐るべき悪病がもう6週間もわれわれの生命を脅かしております。住民で感染して死んだ者も千人を数え、プロイセン軍は当市だけでも2千人以上になります。まだまだ患者は続出し、特に天候の変調の際は甚だしいです。...この疾病のために特に惨状目も当てられないのは市街に隣接した農村で、一家全滅の例も少しも珍しくなく、あるいはまた家の中に祖父一人、幼児一人が取りの残されているのもある有様です。......ここに述べただけでも、当地の我々のなめた辛苦のほどがお分かりと思います。天の加護によって一刻も早くこの状態の改善されるように祈っております。」

1866年8月31日 グレゴル・メンデル

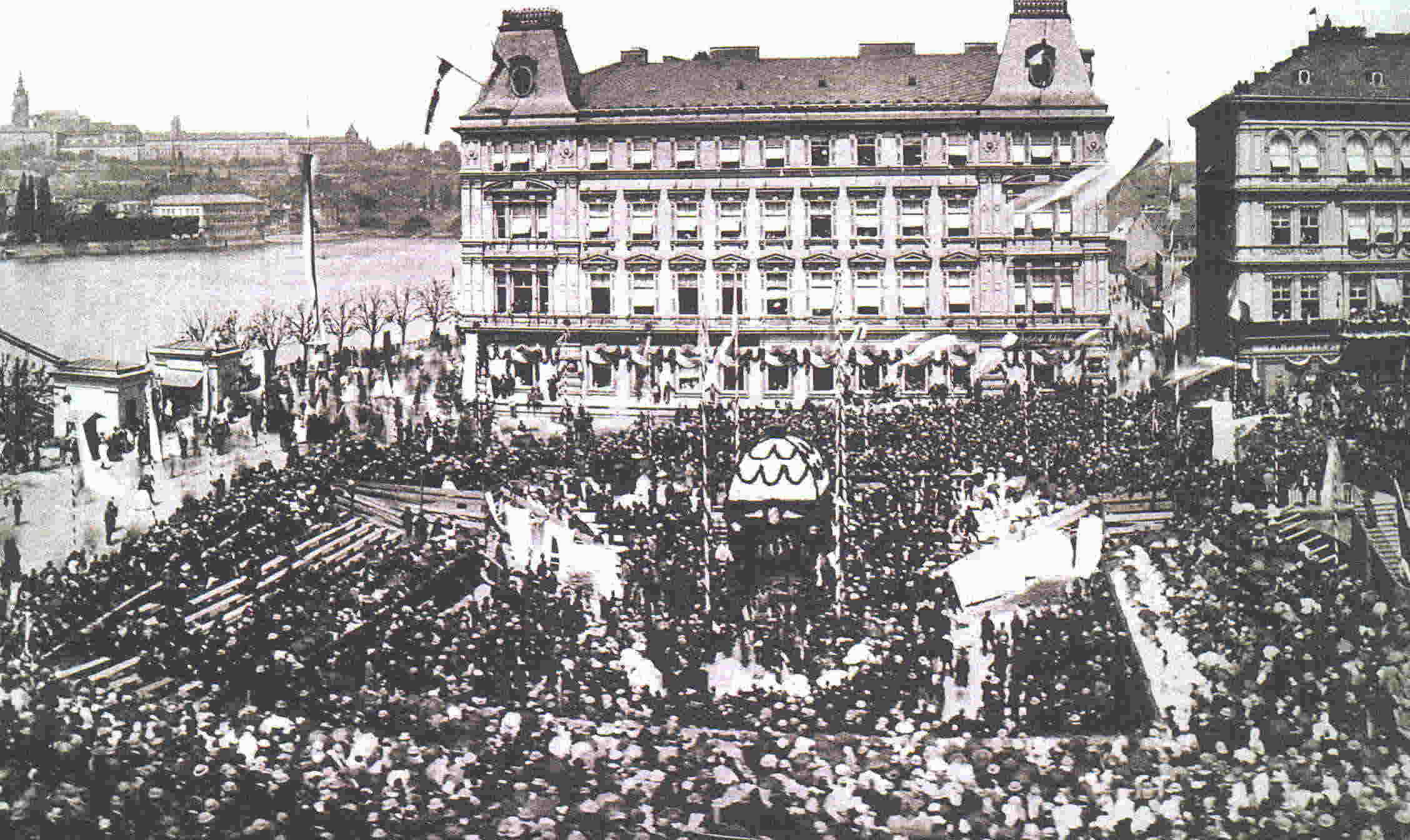

この後、チェコ人は、帝国内での地位向上を目指して広範な運動を繰り広げるが、その中で民族復興運動も、次第に政治運動としての性格を強く帯びることになる。1868年には歴史家フランチシェク・パラツキー(1798-1876)の肝いりで、プラハでチェコ人による最初の劇場「国民劇場」の定礎式が行われ、盛大に祝賀された。

しかし、少年レオシュがそうした運動に目を見開かされるのは、もう少し後になってからの事である。プロイセンとの講和が成立し、ブルノの街に平静さが少しづつ戻ってくると、疎開していた「青服の少年たち」も寄宿舎に帰り、また以前のような生活が始まった。

レオシュのピアノの腕前は修道院でも評判となっていたが、音楽の才能には、師クシーシュコフスキーも舌を巻くことがあった。彼は学業の合間にヴァイオリンとピアノの個人教授に通い、閑さえあればオルガンの所に行って演奏していた。

親しい友達もできた。フランチシェク・ノイマンというその少年もピアノが上手く、二人はクシーシュコフスキーの手ほどきでベートーヴェンの交響曲を連弾して楽しんだという。

1902年に彼は亡き師と当時の「青服の少年たち」の演奏の情景を、愛着をこめて回想している。

「パヴェル・クジージュコフスキーは素晴らしい指揮者だった。彼が練習を付け彼の指揮で演奏したり歌った曲を忘れる者はいなかった。作品の精神を彼ほど深く探究した者はいなかったし、あれほどの大胆さと確信をもって作曲家の魂に到達した者もいなかった。」

「今日でも私は、ミヒャエル・ハイドンの「ニ短調ミサ」の「クレド」の部分を耳にする事ができる。クシーシュコフスキーがひどくむずかしい顔をして、コントラバス奏者のヘーニヒ氏を眼鏡ごしににらみつけているのが目に浮かぶ...バロシュ神父はブルノにおいてはヴァイオリンの著名な演奏家であり、おおいに必要とされた教師であったが、自分の楽器を聖歌隊のところまで運んでもらわなければならなかったし、ルディッシュ氏は自分のお気に入りのヴァイオリンを人に調弦してもらわなければならなかった。」

「しかし、われわれ少年聖歌隊員は信頼すべき歌い手の集まりだった。われわれの声はフルートのように澄んでおり、毎日の練習によってよく調子が合っていた。われわれを指揮することなどまったく不必要であった。われわれは前方を見つめたままだったが、耳は後方に向けられていた。そう、確かにわれわれは神を賛美するために歌ったが、自分たちの楽しみのためにも歌っていたのである。」

この記述から、クシーシュコフスキーは聖歌隊の演奏に、街のアマチュア音楽家の協力を得て(彼は「ベセダ」という、ブルノのチェコ系市民の芸術愛好団体の合唱団も指揮していた)、器楽伴奏を付けて演奏していたことが分かる。それは街のささやかな音楽会でもあった。

しかしキリル・ナップ院長がプロイセン戦争の翌年に死去すると、ブルノの街の教会音楽をめぐる雰囲気は変わり始めた。当時「セシリア運動」という、教会音楽を16世紀のパレストリーナのような、純粋なアカペラの合唱音楽に回帰しようとする運動が影響を及ぼしつつあったのである。(かつて「青服の少年たち」はオペラの合唱も歌ったことを考えると、何と大きな変化だろう!)

クジージュコフスキーは当初この動きを嫌った。彼は世俗音楽の作曲家としても名声を得ており、プラハで行った自作のカンタータの演奏会では、スメタナの賛辞を得たこともあり、自分の音楽活動を狭めるようなことはしたくなかった。しかし彼も時流には逆らえず、徐々にこの運動を受け入れた。

また、クシーシュコフスキーは若きヤナーチェクに大事なことを教えた。スラヴへの共感である。かつて大モラヴィアの国王に招かれた2人の聖人が、スラヴ民族に初めて文字をもたらしたという歴史的事実は、モラヴィアの誇りだった。1869年7月、聖キュリロスの死後千年祭がヴェレフラットで行われることになり、音楽を任されたクジージュコフスキーは「青服の少年たち」を引率して、自作のカンタータ「聖キュリロスと聖メトディオス」を演奏した。

15歳のヤナーチェクはこの行事に夢中になり、後見人の叔父 ヤン・ヤナーチェクにこんな手紙を書いている。 「想像もできないでしょう。どれだけ私が偉大なスヴァトプルクと、スラヴの使徒聖キュリロスと聖メトディオスがかつて住んでいた大地を見てみたかったかを。私などがこの聖なる地を踏むなど恐れ多いことです。」この時の感動は彼の心の中に深く刻みこまれ、後に「グラゴル・ミサ」として結実することになった。

ヴェレフラットの感動も醒めやらぬ1869年9月、15歳になったレオシュ少年は中等教育を終えた。そして父の遺志に沿って教師になるために、奨学金を得てブルノ二重帝国師範学校に入学した。授業はドイツ語で行われていたが、ブルノに来てから学び始めたドイツ語も、この頃には自在に話せるようになっていた。旧市街の雑踏を学校へ早足で歩いていく少年の姿は微笑ましいものだった。

当時のレオシュ少年は、長くカールした髪を肩まで垂らして、平らな帽子をかぶり、フェルトの長い靴を履いていた。時には小脇に楽譜をかかえていた。特に親友のフランチシェク少年と肩を並べて歩いている時は、その楽譜に青色や桃色の上質紙が挟まれていることもあった。そうした時、レオシュ少年はいつもより顔を輝かせていたものである。

ある日、フランチシェク少年といつものように学校のピアノで連弾して遊んでいた時、彼はその紙を取り出して譜面台に並べた。その紙にはペンで5線が引かれていて、丁寧な筆致でチェコ語の歌詞と旋律が浄書されていた。それは民謡の歌詞に、少年が自分で作曲した歌曲だったのである。フランチシェク少年の回想は続いている。

「その歌の歌詞は、こんなものだった。

きみが僕を好きじゃなくっても、

それがどうだっていうの?

丘の上に登れば、気分は良くなるもの ....

それはとてもいい曲で、私たちは2人共とても嬉しかった。本当に素晴らしい旋律が付けられていた。「それがどうだって言うの?」の箇所が特に気に入ったと言うと、彼の顔は輝いた。今でもあの伴奏を身振りを交えて弾く彼の姿が目に浮かぶ。彼の目は生き生きと輝いて、そう、本当に輝いていた。あれは人生で何番目かの、至福の時だった。」

こうして、友人の暖かい応援に勇気付けられたヤナーチェクは、手探りで作曲を始めた。そして間もなく、作品を実際に音にしてみるのに絶好の機会を得ることになる。

後にヤナーチェクはルビンシテインの演奏をプラハで聴いて、自分の目標の人として崇拝するようになったのだった。

こうして家族のないヤナーチェクは、ブルノで自分の力で人生の足場を築きつつあった。

その年の秋、クシーシュコフスキーはオロモウツ大聖堂での合唱指揮を命じられた。そこでクシーシュコフスキーはまだ18歳のヤナーチェクをブルノの副合唱指揮者に任命した。要は「青服の少年たち」の合唱練習を任されたというだけで、無給であった。しかし彼は昼食と夕食を修道院の食堂で取る事ができたし、時には謝礼をもらう事もあった。これは苦学生には有難い救いだった。

彼の主な職務は、日曜日のミサに備えて毎日午後1時間、後輩の「青服の少年たち」に練習をつけることになった。そのミサでは、ヤナーチェクは「セシリア運動」の改革に沿って曲目を組み、パレストリーナ、ラッスス、ヴィットリアなどのアカペラ作品、そしてチェコの作曲家ではクシーシュコフスキー、ヨゼフ・フェルステル、スクヘルスキーなどの作品などを取り上げた。

「青服の少年たち」は、新しい指揮者を迎えて一層張り切り、ヤナーチェクの見事なオルガンの即興演奏も評判となった。ミサが終わると、聖歌隊の少年たちはオルガンの周りに群がって、ヤナーチェクの即興演奏に夢中で聴き入ったという。

聖歌隊の評判が高まるにつれ、18歳の学生ヤナーチェクは指揮者として注目を浴びた。そして1873年2月に、彼は合唱団「スヴァトプルク」の合唱指揮者に選ばれた。この団体は、ブルノの織物工の集まりであった。ヤナーチェクは喜んで引き受けた。教会音楽以外の作品を取り上げ、自作を発表する機会を得たからである。

彼は借りを作りたくないと言って一切の謝礼を拒絶し(苦学生のくせに!)、スヴァトプルクの演奏水準を向上させために力を注いた。そしてメンバーには練習に毎回参加し、プログラムの曲目をさらうのに長い練習期間を取るよう要求した。そしてより難しい曲目に挑戦した。

やがて演奏会はペカジュカー通りの居酒屋ではなく、建設されたばかりのブルノ・ベセダの音楽ホールで行うようになった。有名なソロイストがプラハから招かれ、演奏会には、ドイツ系の有力市民たちさえ来るようになった。

合唱団のメンバーも、ヤナーチェクの努力に応えた。ヤナーチェクは1875年にある雑誌に書いている。「雨に降られ、雪に降られ、凍えながら、メンバーはみな工場から転ぶように出て来る。埃まみれの仕事に疲れ果てて。彼はまだやることが残っているのを思い出す。合唱の練習だ。きっと空腹で、喉も渇いているに違いない。妻も、子供たちも家で待っているだろう。なぜ家に帰らずに、練習場に急いで向かうのか? 私には答えられないーしかし歌い手のなかにこれほどの献身と努力と愛と勤勉を見出した事はない。」

※『耕作』はこちらで実際に聴けます。試聴にはカワイの「スコアプレイヤー」をダウンロードください。

これらの若きヤナーチェクの作品には、愛国的な主題、民謡からの素材、音楽上の処理という点で クシーシュコフスキーの影響が強く感じられる。 『耕作』はスシルが採譜した労働歌(スシルの民謡集1436番)の歌詞に、新たな旋律を付けたものである。 2番目の作品『強いられた花嫁』の楽譜は現存していない。

男声合唱曲『戦いの歌』は、1873年のスヴァトプルク合唱団の結成5周年記念のために作曲された曲である。若き日のヤナーチェクの打ち込みようと合唱団のメンバーの熱意は、この『戦いの歌』の歌詞に垣間見ることができるだろう。

民族の裏切り者どもを 飲み込め 大地よ。

神よ チェコの戦士たちを 顧みよ。

かつてのように 殺人者どもの叫びを 震え上がらせよ

われらの歌響けば たちどころに

汝らの我らに対する怒りも むなしい!

(関根日出男 訳)

こうしてヤナーチェクは師範学校での学業と合唱指揮を両立させていたが、その努力が実って1874年に教職試験に合格した。これで、父や祖父と同じように地方の学校の教師として、独り立ちする機会が与えられたわけである。しかし20歳のヤナーチェクは、自分の天職は音楽であり、教師にならなければならないなら、音楽の教師になると心に決めていたのだった。

それには、音楽教師の国家試験を通らなければならない。しかしモラヴィアには、質の高い音楽学校は無かった。そこで彼はプラハのオルガン学校で学びたいと願った。

クシーシュコフスキーの斡旋と師範学校の新校長、エミリアン・シュルツの好意で、ヤナーチェクは一年間の休暇を認められた。そして1874年夏の終わりに、ヤナーチェクはプラハへ出発した。