(Ⅳ 考古の巻 かぜはしる すずかにねむれ たけのみこ)

(十章 考古学との接点 33・34)

33-2 天皇陵と地形表現2

(邪馬台国と大和朝廷を推理する) ![]()

![]()

![]()

(Ⅳ 考古の巻 かぜはしる すずかにねむれ たけのみこ)

(十章 考古学との接点 33・34)

33-2 天皇陵と地形表現2

| 坂合(さかい・欽明天皇陵) |

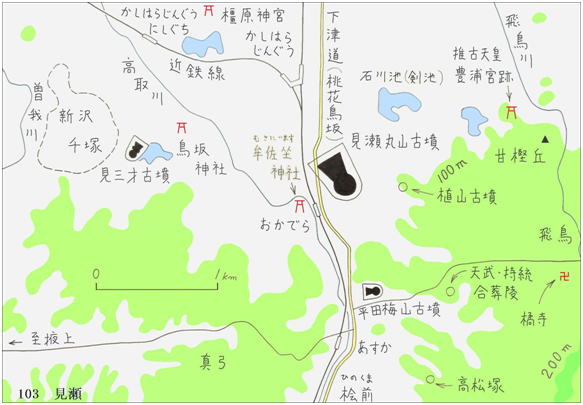

『日本書紀』によれば、欽明天皇陵は桧隈坂合陵とされます。桧隈(ひのくま)は近鉄線の飛鳥駅周辺の地名ですが、坂合(さかい)

は地形表現です。飛鳥駅の近くでは東西と南北の坂道が交わっていますから、ここが坂合(さかい)だと思います。その近くにある平

田梅山古墳が、欽明天皇陵にふさわしいでしょう。おっと、見瀬丸山古墳も候補になります。

なお、南北の坂道は朱雀大路を延長した坂道で、朱雀にちなんで桃花鳥坂(ときさか)と呼ばれたと思います。『日本書紀』にある

宣化天皇の身狭(むさの)桃花鳥(とき)坂上陵は、見瀬丸山古墳か見三才古墳となります。

|

| 耳原(みみはら・仁徳天皇陵・履中天皇陵・反正天皇陵) |

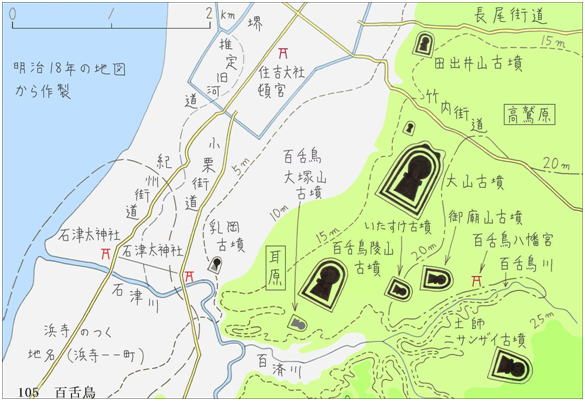

『日本書紀』と『古事記』の記事を総合すると、仁徳・履中・反正の三代(兄弟)は百舌鳥(もず)の耳原(みみはら)に墓を作り

ました。この耳原も地形表現です。耳原は半島状の地形をさします。高槻市の今城塚古墳は継体天皇陵と見る学者が多く、考古学上

の定点になりそうな重要な古墳です。その西の方、茨木川と安威川の合流する三角地帯にも耳原(みのはら)という地名があります。

|

百舌鳥古墳群は広い台地の西部にあり、その台地に百済川が谷を刻んで西流しています。そのために、百済川の北側に半島状の地

形ができています。それが百舌鳥の耳原です。耳原の古墳は百舌鳥古墳群の中では古いほうです。巨大な大仙古墳から比較的小さな

乳岡(ちのおか)古墳まで大きさはまちまちです。どれがどれということは、考古学に任せるのがよさそうです。かなりの難問です。

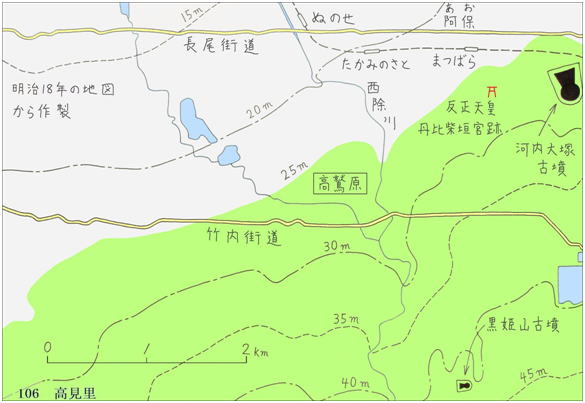

雄略天皇の丹比高鷲原陵は、大山古墳か河内大塚古墳か岡ミサンザイ古墳などが候補になります。高鷲原とは、百舌鳥から東に向

かって広がる台地をさすと思うからです。ただしそう考える理由は特にありません。強いて言えば、高の字から台地を連想したから

に過ぎません。

|

|

| 古墳の形 |

前方後円墳の形からは、志賀島が連想されます。後円部が志賀島の本体にあたり、前方部は島から海の中道に向かって伸びる砂州

にあたります。特に出現期の前方後円墳は前方部が未発達で、志賀島の姿に近いと思います。

志賀島は日向三代に共通の聖地で、神武天皇の聖地でもあります。いわば邪馬台国を象徴する島です。そこで志賀島に似せて墳丘

を作り、大和朝廷、あるいは邪馬台国末期の貴人の墓にしたと思われます。墳丘を囲む周濠は、海をイメージしたのでしょう。

これは前方後方墳についてもそのまま当てはまります。ただしこの古墳の分布は、島根県が1位、岡山県が3位です。他では東国

に多いですから、出雲系氏族の墓と考えられます。

あるいはまた、中円双方墳も志賀島に似せた可能性があります。島の南部で砂州が海の中道に向かって突き出ているように、島の

北部でも志賀島から沖津島に向かって砂州が突き出ています。同時に、沖津島からも砂州が突き出ています。そしてここでも、砂州

が伸び切らずに海に没しています。

志賀島の南では橋で海の中道とつながっていますが、北にもかつて橋を架けたような遺構が残っています。この状況を見れば、ス

サノオの中円双方墳もまた、志賀島に似せたと考えることができます。

| 物部氏の墓も前方後円墳か |

2008年12月12日の毎日新聞に次のような記事が出たようです。年末になって、フレッシュアイニュースというサイトで知りました。

|

禁野車塚古墳の近く、西へ1.5キロほどのところに伊加賀という地名があります。京阪電車の枚方公園駅の東西に、伊加賀‐‐町と

いう地名がいくつもあります。伊加賀は珍しい地名で、ここ以外では見たことがありません。

伊加賀はイカガシコメのイカガでしょう。イカガシコメは、31出雲系氏族のところで説明した通り、孝元天皇(女王台与)の別名

です。したがって、伊加賀は物部氏本家のかつての本拠地と考えることができます。箸墓古墳(箸中山古墳)は台与の子崇神天皇の

墓ですから、禁野車塚古墳の主も崇神天皇と同世代の物部氏の有力者と考えることができます。

また、枚方市駅の西北、天野川が淀川に合流するところに岡という地名があります。遠賀川の岡の港を連想させて、興味深いとこ

ろです。

|

|

| 歴史地理学への招待 |

日本建国史の謎を解こうと思うなら、何よりもまず古代の天皇の在位年表を復元することが大切です。おそらく謎解きの入り口は

これ以外にはないでしょう。

これは、高校生の時に日本史を学んでの感想です。二十代の後半になって邪馬台国の研究をやろうと考えたときに、まず頭に浮か

んだのもこのことでした。年表ができたら、次は神話の謎解きをやる。最後には日本各地の神社を調べることになるだろうと思って

いました。

結果は、ほぼ初めの予想通りに進展していきました。女王卑弥呼は天照大御神であり、また孝霊天皇であることがわかりました。

卑弥呼の都と墓は九州にあることがわかりました。神武天皇が高句麗王であることもわかりました。予想外だったのは、このあとで

歴史地理学と出会ったことであり、そこで多くの発見をしたことでした。

神武天皇は高句麗王であり、女王卑弥呼(孝霊天皇)の都と墓は九州にある。にもかかわらず、神武天皇や孝霊天皇の都や墓は奈

良盆地にあるとされる。これは一体どういうわけか。このことを考えるうちに、気が付いたら歴史地理学の中に分け入っていました。

歴史地理学とは、地図から歴史の痕跡を読み取ることを言います。歴史学と地理学という意味ではありません。考古学と同じく、

歴史地理学はまだ日の浅い学問分野だと思います。それだけに掘り出し物が次から次から、芋づる式に、まだ出るかまだ出るか、と

いう感じでした。面白かったです。びっくりしました。でも疲れました。予想外の仕事はしんどいと思いました。

あれ?しんどいという話になってしまいました。

| ここに登場した神社に関連するウェブサイト |

タイトルをクリックしてください。

| 神社名 | ウェブサイトのタイトル |

| 200五社神社 | 奈良の寺社│五社神社 |

|

その他関連するウェブサイト |

| 項目 | ウェブサイトのタイトル |

| 藤井寺市HP | コラム古代からのメッセージ |

| 大王墳はなぜ移動するのか |

| a戻る |