Ⅳ 考古の巻 かぜはしる すずかにねむれ たけのみこ

十章 考古学との接点 33・34

33-1 天皇陵と地形表現1

(邪馬台国と大和朝廷を推理する) ![]()

![]()

![]()

Ⅳ 考古の巻 かぜはしる すずかにねむれ たけのみこ

十章 考古学との接点 33・34

33-1 天皇陵と地形表現1

| 庄内式土器 |

庄内式土器は、弥生式土器と古墳時代の土師器(はじき・布留式土器)との間に現れる土器です。河内型と大和型の区別があると

いいます。この土器は吉備地方の土器の要素を持っているともいい、いつ、どこで発生したかについては謎があります。3世紀前半

から後半にかけての数十年間に使用されたと見るのが通説のようです。特に最近は、より古く見る傾向にあります。

庄内式土器は、出現期の前方後円墳の中でも古いものと同時代の土器で、邪馬台国から大和朝廷への変わり目に現れます。たとえ

ば纏向では、勝山・石塚・ホケノ山などの古墳は庄内土器の時代で、箸中山古墳は布留土器の時代になります。したがって日本建国

史を考えるときには、無視できない土器となります。

八尾市神武町の西に隣接して、大阪市平野区の加美遺跡があり、前方後円墳を含む多くの方形周溝墓が発見されました。そのうち、

庄内式中相の1号墓から陶質土器が出ました。陶質土器は朝鮮半島で作られた土器で、韓国の考古学によれば、300年頃に始まる土

器といいます。後にこの土器の製法が日本に伝わって須恵器(すえき・陶器(すえき))になりました。

ご注意 白井克也氏の論文によれば、加美遺跡の1号方形周溝墓から、三韓土器(瓦質土器)の短頸壺が出たと

いいます。これは、古式新羅加耶土器(陶質土器)に先行する土器です。『大河内展』(2002年)の記事には事実

誤認があるかもしれません。2009・5・6

これは奇妙な話です。大阪府が出版した『大河内展』(2002年)でも、庄内式土器は3世紀前半から後半にかけての数十年間に使

用されたとされます。したがって庄内式中相といえば、250年頃になります。250年頃の遺跡から、300年以後に作られた土器が出たこ

とになります。日本と韓国の考古学では、その年代観には少なくとも50年ほどのずれがあるようです。日本と韓国と、どちらが正し

いかが問題になりますが、正解は両者の間にあると思われます。つまり、庄内式土器は3世紀後半の土器です。そのことが、初期の

天皇陵前方後円墳の探求によって確認できます。

石野博信氏の年代観(新聞紙上などでよく見る)

200 300

|

弥生式土器 |

庄内式土器 |

布留式土器 |

|

関川尚功(せきがわひさよし)氏の年代観(韓国側の年代観に近い)

200 300

|

弥生式土器 |

庄内式土器 |

布留式土器 |

|

私案(真ん中を取るとこうなる)

200 300

|

弥生式土器 |

庄内式土器 |

布留式土器 |

|

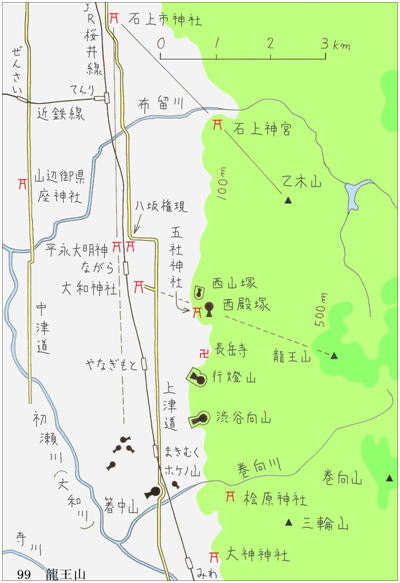

| 勾岡(まがりのおか・崇神天皇陵) |

『古事記』によれば、崇神天皇陵は山辺道(やまのべのみち)の勾岡(まがりのおか)にあるとされます。この勾岡(まがりのおか)は、

箸中山古墳だと思います。箸中山古墳は通称箸墓と呼ばれて、何かと話題に上る古墳です。

山辺道は今のハイキングコースではなく、古代の上津道(かみつみち)のことです。上津道は直線道路ですが、一ヶ所だけ、箸中山

古墳の後円部にかかるところが東にふくれて曲がっています。したがって勾岡(まがりのおか)は地形表現で、箸中山古墳をさします。

これが崇神天皇陵だと思われます。

箸中山古墳は、古墳時代の前期初頭に作られた前方後円墳です。その年代は、通説では3世紀後半とされます。しかし崇神天皇の

死亡年は309年です。したがって、通説はこの古墳をやや古く見すぎています。考古学の年代観について、日本と韓国の間に正解があ

るとした理由は、ここにあります。

|

| 伏見岡(ふしみのおか・垂仁天皇陵・安康天皇陵) |

次に垂仁天皇ですが、これは奈良市山陵町にある五社神(ごさし)古墳です。五社というのは、仁徳朝の茨田郡の五座をさし、五社

神は仁徳天皇をさします。つまり昔の人が垂仁天皇を仁徳天皇と間違えて、その陵墓を五社神古墳と呼んでしまったのです。この二

人は次のようによく似ています。

①.垂仁天皇と仁徳天皇は仁の字を共有していて、意味はほぼ同じです。

②.垂仁天皇と仁徳天皇の父は、崇神天皇と応神天皇で、神の字を共有します。

③.垂仁天皇と仁徳天皇は、治水工事に尽力しました。

『日本書紀』によれば、垂仁天皇陵と安康天皇陵は、菅原伏見陵とされます。奈良市西部の菅原町には、菅原神社や菅原小学校が

あります。しかし、今の地名に惑わされていると天皇陵は見つかりません。何しろこの菅原地区には、前方後円墳が一つしかないか

らです。

『古事記』によれば、安康天皇陵は伏見岡にあるとされます。ここに伏見岡とあるのは重要な表現です。フシミノオカは本来、

「伏身岡」と書いて、低い岡を人が伏せた姿に例えた地形表現です。後には地名になって、伏見と書かれるようになりました。京都

の伏見も丘陵地帯の地名であることはよい参考になります。ここでは、奈良市西部の丘陵だけでなく、平城山(ならやま)を含むと考

えたほうが良いでしょう。菅原も昔は、秋篠川流域の広い地域をさしたと思います。安康天皇陵も平城山(ならやま)で探したほうが

良いと思います。ヒシャゲ古墳あたりが候補になるでしょう。

垂仁天皇陵が五社神古墳となると、それに連動して一つの古墳の主がわかります。それは天理市中山町の西殿塚古墳です。この古

墳は崇神天皇の皇后、御間城媛(みまきひめ)の墓です。箸中山古墳(崇神陵)と同じく、前方部が撥(ばち)型に開いた前方後円墳

です。古墳のすぐ西に五社神社があります。これは、墓の主が五社神古墳の主(垂仁天皇)の母だからでしょう。

また、五社神古墳は山の尾根を利用して作られ、墳丘の周りを水位の違う複数の池(周濠)に囲まれています。これは近くにある

佐紀陵山古墳も同じです。この古墳は垂仁天皇の皇后、日葉酢媛(ひばすひめ)の墓と見てよいでしょう。

五社神古墳によく似た古墳は、天理市南部にも二基あります。北から行燈山(あんどんやま)古墳と渋谷向山(しぶたにむこうやま)

古墳です。この二つの古墳は景行天皇陵とその皇后陵でしょう。垂仁天皇と景行天皇は兄弟ですから、よく似た古墳を作ったと思わ

れます。

| 狭城盾列(さきのたたなみ・成務天皇陵・神功皇后綾) |

『日本書紀』によれば、成務天皇陵と神功皇后陵は、狭城(さきの)盾列(たたなみ)陵と書かれています。狭城は奈良市佐紀の古い

表記で、盾列は地形表現です。奈良市には多くの前方後円墳がありますが、そのほとんどは前方部を南に向けています。そのために

南から北の古墳群を見ると、まるで盾を並べたように見えます。これが盾列(たたなみ)と表現されました。したがって、これを今の

佐紀地区に限定して考えるのは良くありません。奈良市全域の古墳が盾列(たたなみ)であり、佐紀は右代表と考えるべきでしょう。

考古学者の示す年代観を参考にすると、成務天皇陵は佐紀石塚山古墳でよく、神功皇后陵は宝来山古墳としたほうが良さそうです。

|

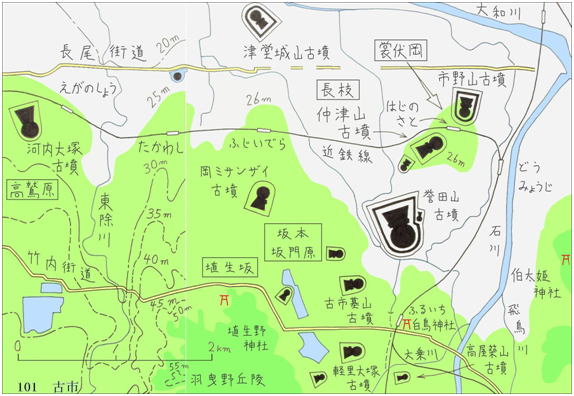

| 裳伏岡(もふしのおか・応神天皇陵) |

『古事記』によれば、応神天皇陵は、河内の恵賀(えが)の裳伏岡(もふしのおか)にあると書かれています。ここでは裳伏岡が地形

表現です。裳(も)はスカートにあたる衣装で、裳伏岡はスカートを伏せたような丘という意味になります。

河内の恵賀は、古市古墳群の全体と考えることができます。古市古墳群は、西南部は埴生丘陵で、北部から東部にかけては平野が

広がっています。この平野の中に一ヶ所大地の盛り上がったところがあります。場所は近鉄線の土師里(はじのさと)駅のあたりで、

高低差は10メートルほどの丘が広がります。これが裳伏岡(もふしのおか)です。その一番高いところを占める中津山古墳が、応神天

皇陵と思われます。

『古事記』には、仲哀天皇陵と允恭天皇陵が、恵賀の長江(長枝)にあると書かれています。ナガエはナガヤ(ナガラ)と同じで

平野をさします。(もっとも、ナガエやナガヤがなぜ平野という意味になるのかはわかりません。何かの本で読んだと思いますが、

理解できませんでした。)仲哀天皇陵は古い津堂城山古墳、允恭天皇陵は誉田御廟山(こんだごびょうやま)古墳と見てよいでしょう。

次に埴生丘陵には、清寧天皇陵と仁賢天皇陵があります。ここでは坂本や坂門原(さかとのはら)が地形表現です。坂の登り口とい

う意味です。軽里大塚(白鳥塚)古墳や岡ミサンザイ古墳なども候補になります。安閑天皇の古市高屋丘の陵は、高屋築山古墳が候

補になります。

|

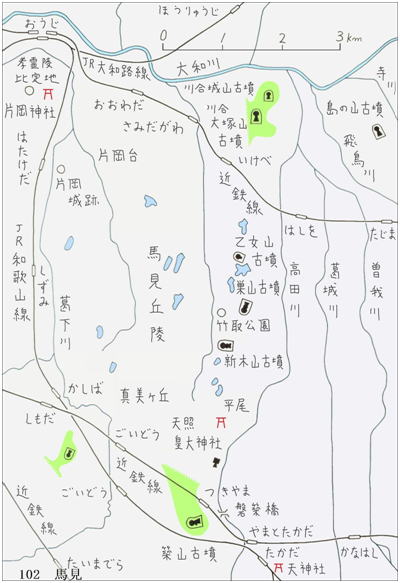

| 石杯岡(いわつきのおか・顕宗天皇陵・武列天皇陵) |

『古事記』によれば、顕宗天皇陵と武列天皇陵が、片岡の石杯岡(いわつきのおか)にあるとされます。石杯岡は地形表現です。石

杯は玉杯で、裳伏岡よりもう一つ小さな丘(または地面の高まり)と考えることができます。

馬見古墳群の北部と南部に、高低差3~5メートルの低い大地の高まりがあり、そこに古墳が作られています。北では河合町の川

合大塚山古墳と川合城山古墳、南では大和高田市の築山古墳と香芝市の狐井(きつい)城山古墳などが候補になります。

現在の片岡に近いのは河合町の二つの古墳であり、こちらが有力候補でしょうか。南部の古墳は、片岡の地名に含まれるかどうか

が問題になりそうです。

また、馬見古墳群の中央部にも古墳がありますが、巣山古墳や新木山古墳は、古市の津堂城山古墳と時代の近い古い古墳だといい

ます。顕宗天皇や仁賢天皇とは時代が合いません。

|

| ここに登場した神社に関連するウェブサイト |

タイトルをクリックしてください。

| 神社名 | ウェブサイトのタイトル |

| 200五社神社 | 奈良の寺社│五社神社 |

|

その他関連するウェブサイト |

| 項目 | ウェブサイトのタイトル |

| 藤井寺市HP | コラム古代からのメッセージ |

| 大王墳はなぜ移動するのか |

| a戻る |