|

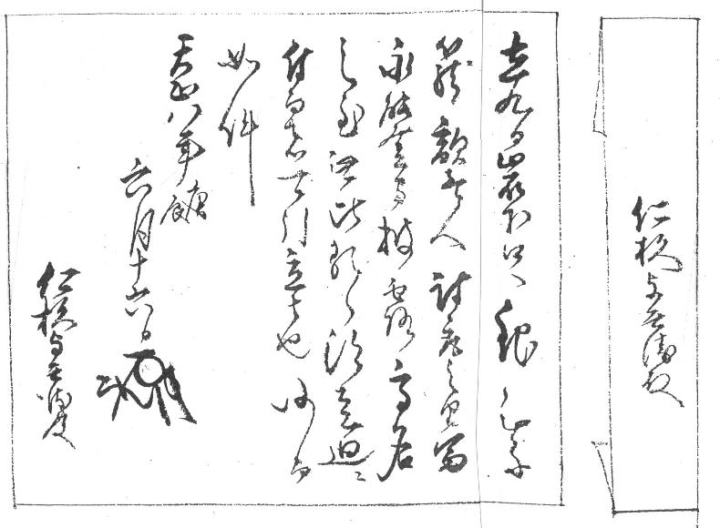

天正18年(1590)の豊臣・徳川連合軍の来襲時には北条氏規に従い、父とともに韮山城の守備隊となったが、戦い利あらず、城主氏規が徳川家康と親交があったこともあって、家康の説得を受けて6月24日に開城した。 そしてそ10日後の7月5日には本城・小田原城の開城が決まり、ここに北条氏による百年の治世が終わった。 翌日、小田原城の明け渡しが行われて7日から9にかけて篭城していた家臣は城を出た。小田原編年録」には昼夜の別なく蜘蛛の子を散らすように四方に散っていったと伝えている。 これに先立ち城を明け渡した韮山城の将兵たちにはそれまでの主従関係を清算し、どこに行っても、誰に仕えても良いという達しが出た。 たとえば韮山城に籠城して戦った大藤興七に対して

城を枕に討ち死にを覚悟していた幸通・幸高父子も命を永らえ、故郷の仁杉村に戻った。 当主の氏政とその弟氏照は11日に切腹して果てたが、家康の娘婿という縁で死を免れた小田原城主の氏直は、氏規ら一族300余名と共に高野山に追われ、のちに近畿に少々の知行を与えられ、小大名として血脈を後世に伝えることになる。 この「北条征伐」の目処がつくと秀吉は「関東のことは家康にまかせる」として引き上げ、小田原城は徳川家康に接収された。 北条氏政、氏照の兄弟は切腹して果てたが、家康の娘婿という縁で死を免れた小田原城主の氏直は、氏規ら一族300余名と共に高野山に追われ、のちに近畿に少々の知行を与えられ、小大名として血脈を後世に伝えることになる。 小田原城落城後、小田原城に残った北条家遺臣のうち、高野山に落ちた当主の一族およびこれに従った家臣以外は、それぞれ自分の所領なり出身の村に戻ることを許されたが、関八州に移封となった徳川家康は広大な関東を経営するため多くの家臣が必要となり、その要員として北条家の遺臣を召抱えることになった。 「武徳編年集成」(江戸中期の寛保年間に相模高座郡菖蒲沢村地頭木村高敦の編纂)には「坂東の烈士を召しだして徳川氏の家臣とした者が多かった」とあり、「岩淵夜話」にも北条氏の侍供を多く召しだした」とある。(神奈川県史) ちなみに徳川氏は武田家滅亡の時にも多くの遺臣を配下にしている。 仁杉村に戻り蟄居していた幸通父子も徳川家への帰属が認められたが、幸通自身は既に高齢だったため仁杉村に残り、3人息子が家康の配下に入った。 長男幸定はすでに死亡していたので次男で嫡子となった幸高が慶長元年(1596)に徳川家に仕え、御先手弓組与力となり内藤修理亮組に属した。俸禄は黄金2枚、月俸五石とある。 その後、慶長8年(1603)には倉橋内匠組所属となり、慶長19年と20年の大阪冬の陣、夏の陣にも参戦、元和2年には200石を賜った。基本的にはこの200石が幕末まで仁杉家の家禄となる。

徳川家に仕えるようになった仁杉家の初代は幸高。 天文20年(1551)、仁杉村で生まれたとされる。 父は伊賀守幸通、母は大草加賀守の娘。 父幸通とともに北条家臣として関東各地で戦ったが、とくに和戦を繰り返していた隣国甲斐の武田勢とのの戦いに多く参戦している。 幸高ははじめ与兵衛を名乗り、後に五郎左衛門に改名している。 仁杉家古文書には天正8年(1580)6月16日に北条家から与えられたと見られる感状の写があり、宛先は仁杉与兵衛となっている。 また天正15年(1587)7月にも感状を受けているが、この時は五郎左衛門となっている。 なお、幸高には二人の弟(三男、四男)がおり、この二人も徳川家に仕えたが、将軍家ではなく、三男の幸親は水戸徳川家に、四男の幸教は家光の弟・駿河大納言の家臣となった。 水戸徳川家に仕えた仁杉家 駿河大納言に仕えた仁杉家 なお、「小田原編年録」には子孫の一人が熱海の商人となり、伊勢屋と称したととあるが、これが誰であるか明らかではない。熱海伊勢屋

|

|||||||