|

北条家滅亡後、仁杉幸通は天正20年(1592)駿河仁杉村で病没するが、長子仁杉幸高は慶長3年(1598)徳川家の御家人として御先手与力となり、江戸に本拠地を移した。

当初、江戸桜田村に80町歩の所領を得たが、その後の江戸城の拡張で所領替えとなった。

御先手与力は将軍出陣の先鋒を務める役目だから、当然、関が原の戦火もくぐったことだろう。

幸高は慶長19年(1614)に与力を退き、長子仁杉幸重が与力を襲い、その年の大阪冬の陣、翌慶長20年の夏の陣に出陣している。

その幸重は明暦4年に与力を隠退、長子幸勝が相続した。

これまでは一朝事あれば将軍出陣の先鋒となる御先手組与力で、ちらかといえば武官としての奉公であったが、この幸勝の頃から町の治安を担当する町奉行の与力に移って行った。

更に時代が下がると、武官から経済官僚とでもいうような領域に転じて行く

幸通から数えて5代目の仁杉幸勝は明暦元年(1655)与力を相続し、貞亨4年(1687)に引退した。

幸勝の跡を継いだ幸次は長子が幼少のうちに病没したので、弟の勝安(または勝武、次郎左衛門)が与力職を相続し、後に幸次の子幸光に家督、与力職を返還している。

歴代の当主

そもそも与力の職は一代かぎりの抱席(かかえせき)だったが、実際には世襲が暗黙の了解であり、与力の長子は問題がないかぎり与力見習を経て与力になれた。

仁杉家もこの南町奉行所の与力職を代々相続して天保年間まで続いた。

①幸通ー②幸高ー③幸重ー④幸勝ー⑤幸次

ー(勝安)ー⑥幸光ー⑦幸計ー⑧幸堅ー⑨幸信

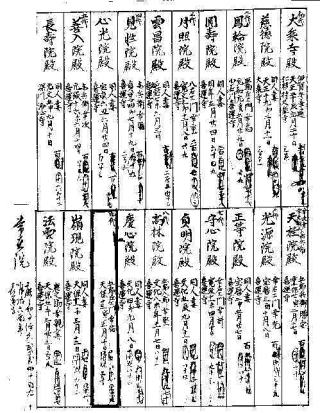

左は、幸通を初代とする仁杉家代々の当主の戒名である。 明治初年、仁杉英氏が過去帳から抜書きしたものである。

勝安は当代勤として扱われ代数に数えていない。

これらの当主の没年、戒名は下表のとおりである

|

法名 |

本名 |

通称 |

没年月日 |

| 初代 |

大乗寺殿直道寂因大居士従五位伊賀守藤原朝臣 |

幸通 |

伊賀守 |

天正20年(1584)9月24日 |

| 2代 |

鳳輪院 |

幸高 |

五郎左衛門 |

元和元年年(1623)5月29日

|

3代

|

月照院殿祖庵圓心大居士 |

幸重 |

八右衛門 |

寛文3年(1663)12月8日没 |

| 4代 |

見性院殿壁外全鉄大居士 |

幸勝 |

與兵衛 |

貞寧4年(1687)7月19日没 |

| 5代 |

善入院殿一空元超大居士 |

幸次 |

與兵衛 |

元禄16年(1703)6月14日 |

| 当代勤 |

天桂院殿出■透居士 |

勝安 |

五郎兵衛 |

享保7年(1719)2月27日

|

| 6代 |

光源院殿普覚円照居士 |

幸光 |

幸右衛門 |

宝暦3年(1753)10月8日

|

| 7代 |

■守院殿超厳之静居士 |

幸計 |

幸右衛門 |

寛政11((1799)年4月 |

| 8代 |

高林院殿泰心青山居士

|

幸堅 |

五郎八郎 |

文化8年(1811)11月7日 |

| 9代 |

戒名なし |

幸信 |

五郎左衛門 |

天保13年(1843)1月15日 |

当代勤 五郎兵衛勝安は幸次の弟、幸光の叔父

2)「本朝」による仁杉家家譜

| 幸高 |

仁杉与兵衛 五郎左衛門

母 大草加賀守 女

生駿州仁杉邑

天正八年(1580)庚辰六九甲州軍乗入岩下口射■敵一人昌永能登守披露高名無比類■廻旨同十六日賜氏直感状并大井郷月宮分出陣夫一疋一人以前仁杉大野召付之処唯今大野係■■侘言申間一圓仁杉被下之可召付旨亥七月廿七日幸田興三奉之 自北條家朱印賜之■■

天正十八年(1590)庚寅小田原亡後蟄居仁杉邑

慶長元年(1596)丙申始出千大神君為御先手弓組与力賜当分黄金二枚月俸五口属内藤修理亮与力

同八年(1603)■卯倉橋内匠組

同十九年(1614)甲子同廿年■卯大坂両度供奉

元和二年(1616)丙辰賜二百石

元和九年(1623)庚亥五廿九死年七十三葬江戸桜田曹洞宗金竜山起雲寺 号玉應宗開大禅定門

|

| 幸重 |

仁杉八右衛門 ■■

母

慶長八年(1603)■■父番代為御先手倉橋内直政勝組寄力大坂両度供■

元和六年(1620)丙辰賜常州信太郡江戸崎二百石賜居地六番町

同三年■為本多太郎左衛門組

正保四年(1647)丁亥正十二為戸田■平組

明暦元年(1655)致仕為蜂屋七兵衛組

寛文三年(1663)発卯十二八死年

葬起雲寺 号月照院■■円心居士 |

| 幸勝 |

仁杉与兵衛 妻松平加賀守家臣安井源兵衛女

母 御先手倉橋■■組寄力小林平六左衛門威孝女

明暦元年(1655)■父番代為御先手戸田半午忠■組

同三年(1657)十月二為町司石谷■■将監組与力改給知於上総内二百石移八丁掘

寛文七年(1667)丁未島田出雲守■■ 号見性院壁州全鉄居士 |

幸通の長子幸高は、始め与兵衛、後に五郎左衛門を名乗った。駿河仁杉に生まれ、母は大草加賀守の娘。

父幸通とともに北条家に仕え、武田勢との戦いなどに参加、氏直から感状や朱印状を賜っている。しかし、天正十八年(1590)の小田原の陣で北条家が敗北したため、駿河仁杉に父とともに蟄居した。

慶長元年(1596)、幕府成立前の徳川家に召抱えられ、内藤修理亮に属する与力となった。 御先手弓組与力で黄金2枚、月俸五石とある。

慶長19年(1614)と翌年の大坂の冬、夏の陣に参戦、元和2年に200石取りとなっている。この俸禄200石が結果的には仁杉家の家禄となり、幕末までそのまま続いたことになる。

元和9年(1623)に没し、江戸桜田にあった曹洞宗の起雲寺に葬られている。(起雲寺は後に小石川、白山下に移り喜運寺となった。)

幸重は八右衛門を名乗り、徳川幕府成立直後の慶長8年(1603)、御先手組与力として倉橋組に属し、両度の大坂の陣にも出陣、元和6年には常州江戸崎に200石と江戸六番町に屋敷を賜っている。 何回かの旗本編成変えで本多組、戸田組、蜂屋組などの傘下に入り、寛文3年(1663)没した。 起雲寺に葬られている。

幸勝は2代目与兵衛。母は御先手組与力小林六左衛門の娘。 明暦元年(1665)御手戸田組与力となり、松平加賀守家臣安井源兵衛の娘を娶った。

明暦3年(1657)10月、町奉行石谷将監の配下となり、上総国に200石を賜ってここにはじめて町奉行所の与力となった。八丁掘の組屋敷に住み、寛文7年(1667)に没した。

| 幸次 |

仁杉八右衛門 与兵衛

母 安井源兵衛女

貞享四年(1687)丁卯九為父■町司北條安房守組寄力

元禄十四年(1701)十二月改与兵衛

同十六年(1703)六十四死年 号前入院■■元超居士 |

| 勝安 |

仁杉次郎右衛門 五郎兵衛

母 同

元禄十六年(1703)発未兄幸次男孫太郎幼年故同年七月令勝安為番代為町司■■越前守組与力改五郎兵衛

享保五年(1720)庚子十月看地退勤

同七年(1722)壬寅二十七死年 葬喜運寺 |

| 幸光 |

仁杉孫太郎 清右衛門 幸右衛門

母 松平右京大夫輝貞臣 師岡遐蔵則長女

元禄十六年(1703)父幸次死時幸光幼故叔父五郎兵衛為看地番代後成長正徳二年(1717)巳辰為与力見習

享保二年(1717)丁酉牧野壱岐守■役大岡越前守組

同年(1717)十月勝安致仕幸光為本勤

同十九年(1734)二月為同心支配料三十石

寛延二年(1749)十八死五十八葬同寺号光源院普覚円照居士 |

幸次は2代目八右衛門。貞享四年(1687)町奉行北條安房守の与力となり、元禄14年(1701)に3代与兵衛と改名する。元禄16年(1703)没。病死と伝えられる。この時、息子の幸光が幼少だったため、与力職を弟の勝安が相続した。

勝安(次郎右衛門)は、元禄16年(1703)兄幸次の与力職を相続、五郎兵衛を名乗る。 享保5年(1720)与力を隠退、兄幸次の子幸光に与力職を帰す。本来6代目となるが与力職を一時預かったためか、代数に数えず「当代勤」となっている。

享保7年(1722)没し、喜運寺に葬られる。

この勝安が当代勤として、家督を相続したときに、相続争いがあった模様だ。 伊豆島田村の仁杉(にすぎ)家の言い伝えによると、ここの始祖・源兵衛は幸次の子でありながら、なぜか相続を許されず、幸次の妻子は駿河国へ移住したという。 この家系については章を改めて述べるが、苗字帯刀を許された豪農だったという。

勝安から家督を戻された幸光は幼名孫太郎、長じて清右衛門を名乗る。 正徳2年(1712)に与力見習、享保2年(1717)本勤与力となり、南町奉行大岡越前守に仕える。

享保19年(1734)同心支配役に昇進し、役料30石を得ている。

寛延2年(1749)10月8日の没。 喜運寺に葬られる。

| 幸計 |

仁杉辰次郎 五郎八 致仕守静

母

元文五年(1738)庚申正月為町司水野備前守組与力見習

宝暦三年(1753)十二月土屋越前守組時父■与力改幸右衛門

安永五年(1776)為同心支配料三十石

寛政十一年(1799)四十死年七十六 葬同寺 |

|

幸堅

|

仁杉長之助 五郎八郎 剃髪青山

母 町司水野備前守組与力 樋口次郎左衛門直之女

実父 医師宮地要三 二男

宝暦十三年(1763)十二月二為見習土屋越前守組与力

天明七年(1787)七七為同組寄力明■

享和二年(1802)四四致仕剃髪改青山

文化八年(1811)十一七死六十五葬同寺 |

幸計は辰次郎、五郎八、後に初代幸右衛門を名乗る。元文5年(1738)与力見習となり、本勤与力を経て安永5年(1776)同心支配役に昇進、30石の加増を受ける。

寛政11年(1799)76歳で死亡、喜運寺に葬られる。

幸計には女子しかなかったため、医師宮地家の二男長之助を婿養子とし、与力を相続させた。

五郎八郎幸堅である。

宝暦13年(1763)12月2日、土屋越前守が奉行の時に与力見習となり、天明7年(1787)に与力となる。

享和2年(1802)に隠退、出家剃髪して青山を名乗る。文化8年(1811)没。

この五郎八郎幸堅の6男で仁杉家9代目となったのが五郎左衛門幸信である。

|