伊賀守と熱海伊勢屋

仁杉伊賀守についての史料を調べると熱海の伊勢屋という名前が出て来る。 小田原役帳(江戸中期に編纂)の

| 仁杉伊賀か子孫は豆州熱海湯場の商人となり伊勢屋と称す。今に相続せり北条家よりの文書仁杉伊賀守とのへとしたるに虎印を押せしものを家に蔵せりといふ世系いまだ研究せす九代の孫今子孫岩瀬加賀守組仁杉五郎左衛門幸生(ゆきなり)文書数通所蔵とす。 |

| 駿河風土記 曾て仁杉伊賀守といへる武人この所に住せり。江戸町与力の仁杉五郎右衛門はその後裔にして、伊賀守が北条家より与えられし朱印状の写しを所持せるが、その現物を知らず。伊豆の熱海に住せる同族所持すと聞いてこれを問いしに、その家の先祖、貧窮に陥りし時、江州日野の某に質としたるが未だ受戻さずといふ。更に人を日野に遣りて遂にその現物を見るを得たり。 庚寅2月17日東浦笠原触として北条家虎の朱印を押し、仁杉伊賀守、白井伊賀守に宛てたるものにして、一揆帳云々とあり。兼て志を通ぜる浪人、野武士に戦争準備を命じたものと考えられる。即ち庚寅は天正18年小田原城篭城の時なるべし。 以上駿河誌附載の記載の要を摘みたり。 |

| 仁杉幸通 生年不詳。 『小田原衆所領役帳』の「伊豆衆」にその名が伝えられ、西清寺分として50貫、御蔵出から10貫の知行を持つが、西清寺の所在については不明。材木奉行として伊豆の伊東山や狩野山の管理を努めていたため、知行役は免除されていたと言う。また伊豆郡代笠原氏の触口も努めていた。幸通の子孫は熱海の商人となり、伊勢屋を称したと伝える。 |

| 芥川但馬守透安浄慶 元和八年八月三日 没 百十八歳 善叟浄慶居士 妻仁杉六郎幸通女 自 駿州雲門明邑 寛永十三年六月廿日 号 日法 右両人碑豆州熱海邑碑豆州熱海邑医師芥川延安持地山半腹有此処墓 |

| 芥川丹後守始次郎左衛門 寛永十一年 四二歳 傳心紹慶居士 右同所同邑温泉寺 |

| 豆州熱海邑誓欣院 峯誉松林居士 元和八年二月廿七日 没 俗名 白井加賀守 香誉清林居士 元和八年四月十日 没 同人 妻 此子孫熱海邑渡辺友助 |

| 幸通の妹の部分 | 芥川但馬守・丹後守の記述 | 白井加賀守の部分 |

|

|

|

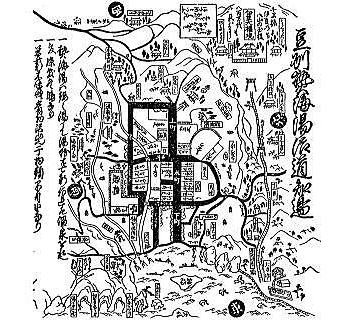

| 江戸時代の豆州熱海絵図 | |

| 天和年間 元禄年間 | |

|

|

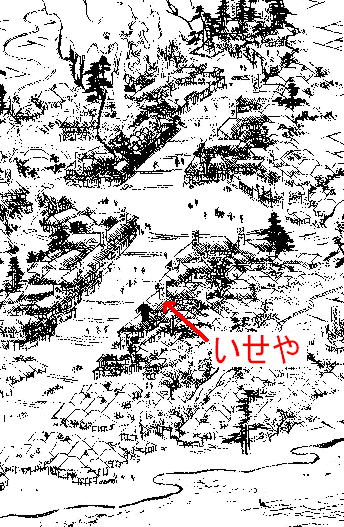

天和元年(1681)11月に「豆州熱海絵図」が発行された。 大和絵の高名な絵師菱川師宣(もろのぶ)が画き、飯田嘉兵衛が板に彫ったもので、江戸の碧屋が発行したものである。

これには湯屋の名前がすべて書いてあり、

上町北側に4軒

上町南側に5軒

本町北側に9軒

本町南側に6軒

新宿通りに4軒

の計27軒となっている。

元禄8年(1695)8月にも絵図が発行されており、一部の名前の入れ替わりはあるが、同じく27軒の湯屋の名前が見える。

天和絵図ではそれぞれの湯店の区画とは別に、半大夫、九大夫、彦左衛門、金左衛門の4軒のみ邸内の建物が描かれており、他の湯店に比べて際立って大きな宿であった。

今井半大夫の一碧楼は延宝時代〔1670年代)に建てられた。

天和絵図では本町南側にあった金左衛門の場所が、元禄絵図では太郎右衛門となっているが、金左衛門が熱海草分けの五郎右衛門の子孫であり、明治以降、芥川氏を名乗る家系と考えられる。

| 元文5年(1740)の湯戸27軒の名前 |

| 今井半大夫、滋田吉兵衛、渡辺彦左衛門、山田八郎右衛門、鈴木三郎右衛門、芥川五郎右衛門、小沢彦次郎、曽根次五兵衛、末崎半九郎、渡辺一郎右衛門、渡辺次郎左衛門、島平助、大木彦兵衛、杉崎六郎右衛門、芥川九郎右衛門、渡辺五左衛門、長左衛門、宗八、宇兵衛、三郎兵衛、半助、利兵衛、孫右衛門、彦四郎、安左衛門 |

|

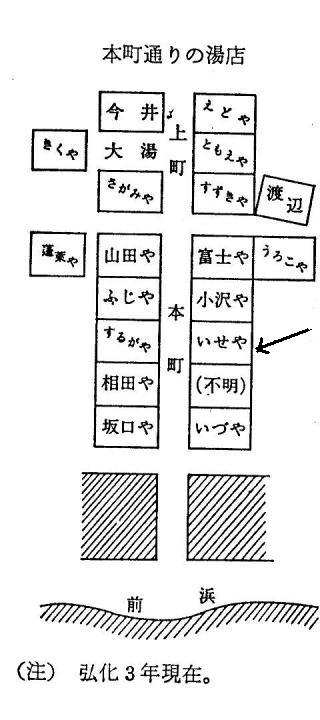

この27軒の湯戸は宝暦8年(1758)には24軒に減り、文政3年(1820)にはこれが20軒まで減っている。 これは経営不振、借財で廃業する湯戸が出る一方、有力な湯店にとってはその権利を買い取りより大きく伸びて行く機会でもあった。 文政以降、急速に発展したのは富士屋(石渡氏)である。上町の富士屋が本陣になり、その後本町北側の3軒の株を手中に収め、「富士ヤミセ」「フジヤ」「小富士ヤ」となり、更に更に本町南側にも進出し、「富士ヤ」「富士ヤ扣」「中富ヤ」となっている。 このひろい敷地は、長い間草分けの芥川五郎右衛門が伊勢屋を営業してきた土地とされている。 このことから、この富士屋一族に急発展期、伊勢屋は経営不振に陥ったのか、土地を富士屋一族に明渡し別なところに移っていると考えられる。 天保7年(1836)には中心部の大火が発生、湯戸13軒が類焼した。この大火で富士屋の勢いもいくらかしぼみ、熱海の湯戸配置は大きく様相が変わった。 弘化3年(1845)の絵図〔左図)では伊勢屋は本町通りの北側、海岸(前浜)から見て3軒目に位置している。 文政3年(1820)の伊勢屋経営者は芥川(伊勢屋)良安、文政12年(1829)は芥川五郎右衛門となっている。 |

| 文政3年当時の熱海の本町通り (白井通行 熱海市史より) | |

|

|

明治時代の伊勢屋

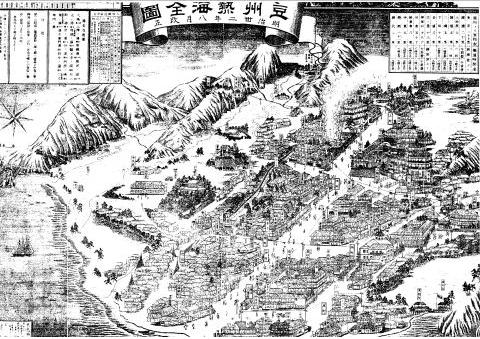

| 明治32年8月に発行された絵図「豆州熱海全図」のコピーを仁杉秀夫氏から送っていただいた。 これによると、明治32年当時、熱海の温泉場に旅館業を営むもの40余とあり、この中に 浜町 温泉名:河原湯 伊勢屋 当主:芥川九右衛門 電話 51番 という旅館がある。 右の絵図(画素数の制限で鮮明ではないが)の右下の海岸沿いに伊勢屋が見える。 現在、河原湯はサンビーチの斜め前、釜鶴ひもの店横にその面影を残している。 河原湯については熱海七湯の歴史参照 伊勢屋は温泉場の海岸沿いの最も北寄り(上記地図の左下)にあり、数棟の建物を持つ大きな旅館だったようだ。近くに登記所がある。 この伊勢屋は「江戸時代」の項で述べたように熱海草分けの3家のひとつ、五郎右衛門家の後裔と考えられており、当主は芥川氏を名乗っている。 この絵図には東京から熱海への交通機関、時刻表、運賃表なども書き入れてある。 当時東海道線は御殿場回りだったため、熱海に行くためには国府津で小田原行きの鉄道馬車に乗り換え、更に小田原から熱海には「人車鉄道」を利用した。 小田原から熱海へは山道が多かったからであろうか、何と4時間を要した。 料金は下等32銭、中等64銭、上等96銭とある。 |

|

|

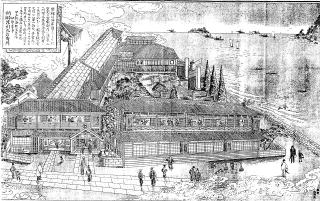

伊勢屋の全景

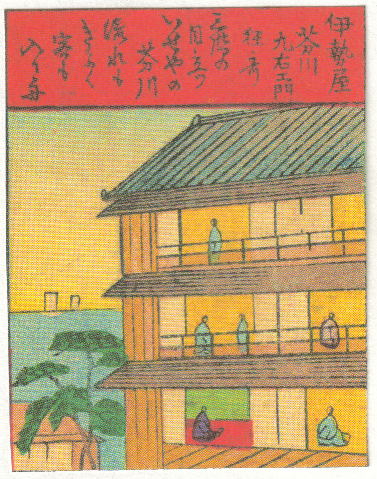

現代で言えば宣伝用ポスターともいうべき伊勢屋の絵を入手したので掲載する。

明治期?の伊勢屋全景 (仁杉秀夫氏提供)

左上の枠内には

| 弊館は海岸とおりにして眺望尤も宜敷邸内に温泉二箇所有之其泉源池を利用して天然砂むし風呂の設け有之候○第一効能子宮病。寸白。せんき。■病。リヨマチス。胃病。せうかち。痳病。冷湿より生ずる諸病に宜敷候也 伊豆熱海町温泉場 伊勢屋事 内湯旅館 芥川九右衛門 |

とある。

絵を見ると、海岸に面した2階建ての大きな旅館。鮮明さに欠けるが、道路に面した2階の各部屋には客がくつろいでおり、 海岸では水遊びしている人、舟不遊びしている人が見える。

玄関の大きな表札には「旅館伊勢屋」とあり、左上には錦ヶ浦と見られる断崖、沖合いには初島らしい島が見える。

近代の伊勢屋と芥川氏

大田君男著 続熱海物語 |

|

5月11日、熱海を訪問、三島市議仁杉秀夫氏の計らいで伊勢屋当主だった芥川家の子孫、および熱海の歴史家大田君男氏(熱海物語、続熱海物語の著者)にお会いし、熱海および伊勢屋の歴史についてお聞きした。

伊勢屋は大正12年まで濱町の海岸近く(現在の富士屋の駐車場あたり)で営業していたが、9月1日に起きた関東大震災の大津波でことごとく破壊され、廃業を余儀なくされたという。 この津波で古くからの宿帳や過去帳などを失ってしまい、江戸時代に遡る史料は残っておらず、残念ながら伊勢屋と仁杉家の関係、幸通朱印状に関連する手がかりは得られなかった。

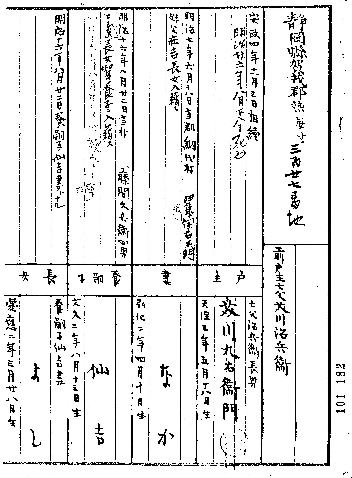

当日、熱海市役所で申請交付された古い戸籍を見ると、幕末当時の当主・九右衛門は天保13年の生まれ。 安政4年に父親・治兵衛から家督を相続している。

伊勢屋(芥川家)は代々九右衛門、五右衛門を襲名していたが治兵衛という例外もあったようだ。

仁杉五郎左衛門が江戸から人を遣わして伊賀守の朱印状を探索させたのは文政2年。その当時の伊勢屋当主は治兵衛あるいはその先代と考えられる。

九右衛門は正直九右衛門と呼ばれるほど清廉潔白な人で、明治初年の大飢饉の時はその救済活動に尽力し、また明示5年には熱海沖に停泊していた軍艦比叡が失った錨の捜索に協力して海軍省から表彰されている。

明治7年に網代村の伊東伊右衛門の妹なか(弘化2年生)を妻に迎えているが、男子に恵まれなかったらしく明治16年、長女なかに藤間九兵衛の4男仙吉(文久2年生)を婿養子とした。

仙吉は翌17年に家督を相続し九右衛門を名乗っている。熱海町政にも功績があったという。

子息の芥川浩は沼津中学、静岡師範を出て熱海小学校の教師となり、後に退職して養父を助けて家業に専念、昭和11年に家督相続している。

| 歴代の当主 治兵衛ーーー九右衛門ーーー九右衛門(仙吉)−−ー浩 家督相続 安政4年 明治17年 昭和11年 |

弘化3年刊の豆州熱海温泉湧出図(岩瀬京水筆)を見ると伊勢屋は熱海温泉目抜き通りに構えていたが、その後なんらかの経緯があって海岸近くに移転したようだ。

伊勢屋は温泉旅館だけでなく、海運業も手がけていたようで、熱海温泉便覧のような史料に「小田原より日々出帆の斤野屋船上陸場 芥川九右衛門 小川忠左衛門」という記述がある。

また、大田君男氏の続熱海物語に次のような記述がある。

新政府の陸奥宗光や西郷隆盛が伊勢屋に泊まり、箱根山で狩をし、湯河原に降りて泉の天寿院で湯茶をご馳走になった。

熱海の旅館はそれまで27軒と決まっており浜の方では二階家や縁付畳敷の家は作れなかったが、新政府になってから誰はばかることなく縁付畳部屋や二階家を作れるようになった。

海岸の河原湯付近に隠居玉屋、伊勢屋、枡屋、釜成屋などの新しい旅館が出来始めた。

このことから伊勢屋が海岸近くに移ったのは明治になってからのことと思われる。

| 豆州熱海温泉湧出図(岩瀬京水筆)弘化3年刊 伊勢屋を紹介する挿絵(年代不詳) 大田君男氏提供 3階建で海の眺望が良いことがうかがえ、上の文字は 伊勢屋 芥川九右衛門 狂言 三階の目立ついせうあの芥川 流れもきらめく客も入り舟 と読める。 |

|

|

熱海の栞 伊勢屋案内記 大風生 大田君男氏提供

|

||||||

首を回らせば念仏山、日金山、岩戸山の■(らん)峰、蛾々として後方に峙ち脚下に六花翻りて松風之れに和し身は恰も仙■(かん)に坐するの想ひあらしむるは海岸数歩の地に巍然として聳り立つ伊勢屋旅館(電話五一番)の夫れである。 海岸の中央に位置している。

本館に続きて飛沫窓を撲つ瀟洒たる一棟に包擁せるは當館が多年苦心の結果率先して装置したる五個の砂蒸風呂である。 更に人造石を配したる清清しき三個の大浴槽には沸々として邸内二箇所より湧き出る霊湯と名声嘖々たる河原湯を湛へている。

之れを聞く、先代芥川九右衛門氏は義心鉄腸清廉潔直の士なりしかば時人呼ぶに正直九右衛門を以ってし、明治の初年、熱海に一大飢饉起こるや氏は餉料を携え草鞋を穿ちて東奔西走、これが救済に全力を傾注いた。 熱海の恩人成島翁、勤皇家得能氏等の知遇を蒙ったのもこの頃である。

超えて明治十五年、熱海湾に停泊中の軍艦比叡がその碇を失えるを見て、氏は挺身捜索に従事し、遂に発見したるを以って同年一月十六日仁礼比叡艦長より

「当艦遺失の錨捜索方格別尽力奇特の至りにつき為慰労目録の通り差遣候事」

という賞状及び金若干を賜った。

翌年七月十日、海軍省主船局調度課より

「当省軍艦熱海表へ回航停泊中用達申付候仍通船旗二琉及下付候事」

の辞令と旗二琉を贈って氏の労を犒ふたのである。

当主九右衛門氏亦氏の遺鉢を承けて町政に参与し画策縦横鮮からず功績を致せるのみならず令息浩氏は沼津中学、静岡師範等を卒え、熱海小学の教鞭を執ること実に十有余年、即今退けて専ら父君を扶けている。

同壽作氏は頭脳明敏なる京大出身の法学士にして大阪毎日新聞社の海外電報翻訳係として夙に令名あり。

爾余の子弟等皆学術共に抜群にして洵に多士済々の■(こう)家と謂ひつべく、崋山の画、成島得能翁等の書画他がある。