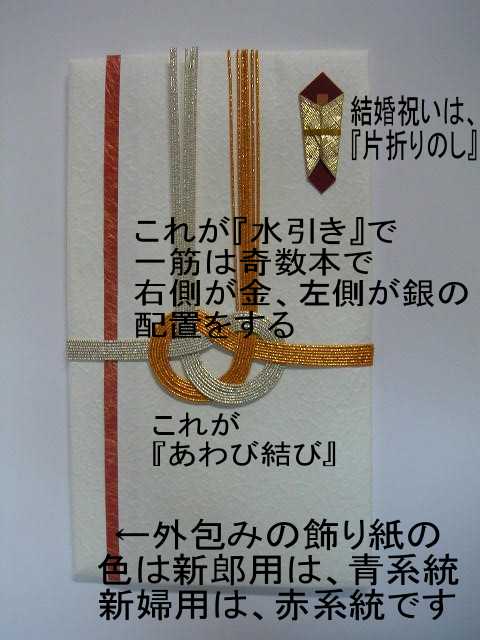

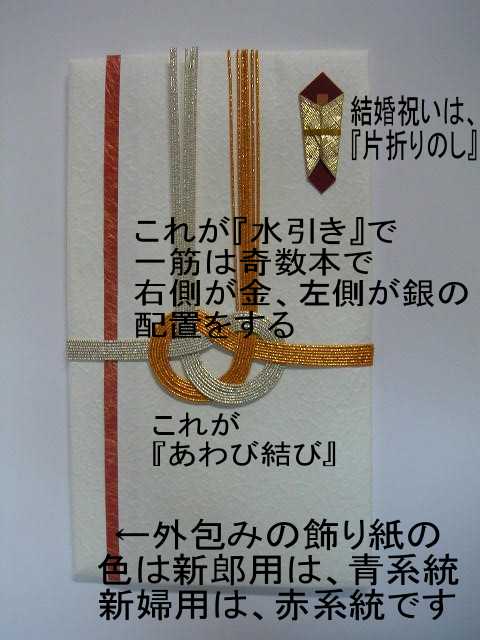

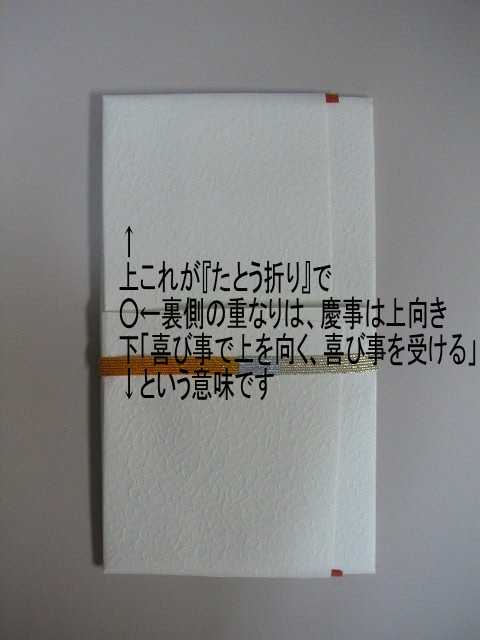

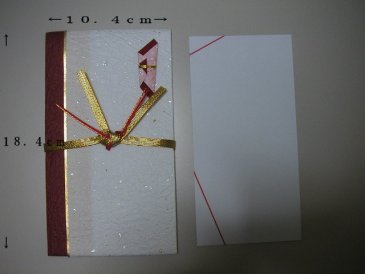

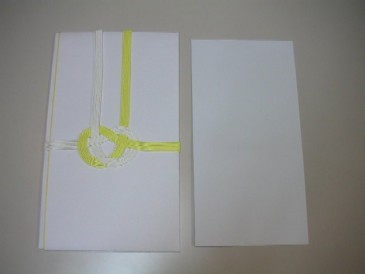

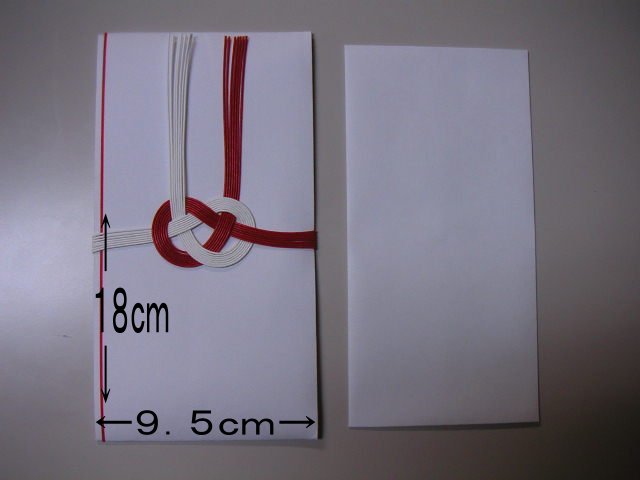

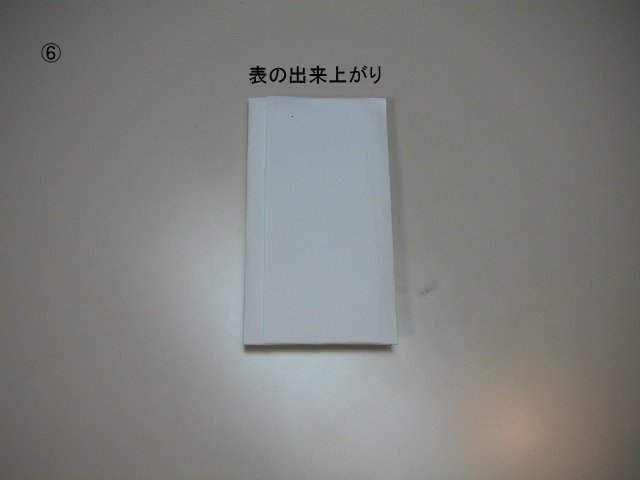

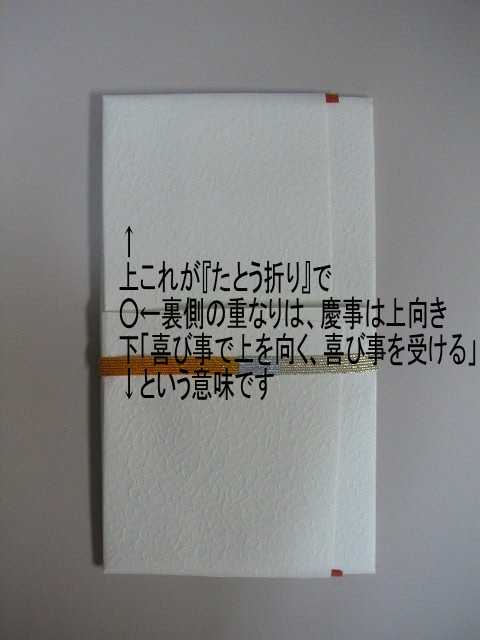

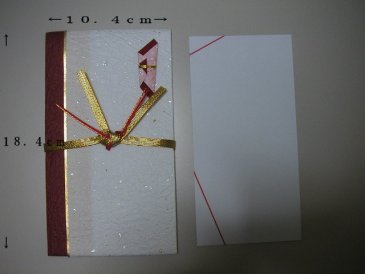

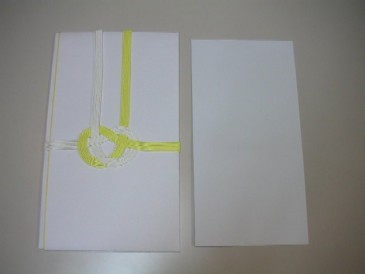

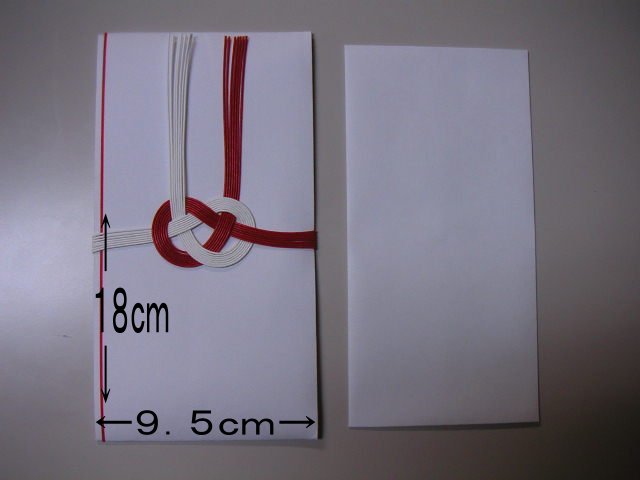

結婚祝いの金封紙の外包みです

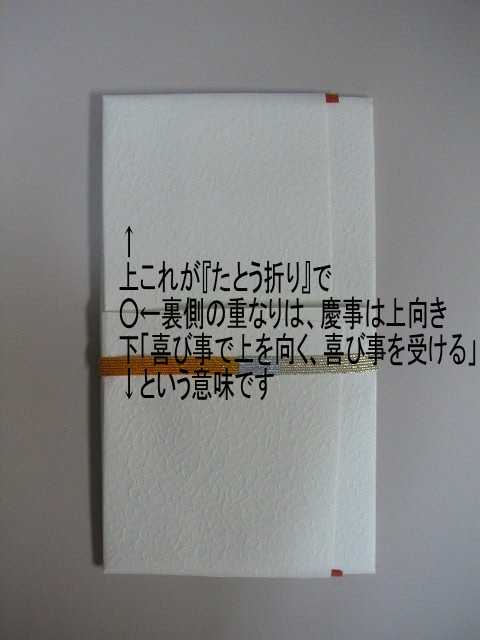

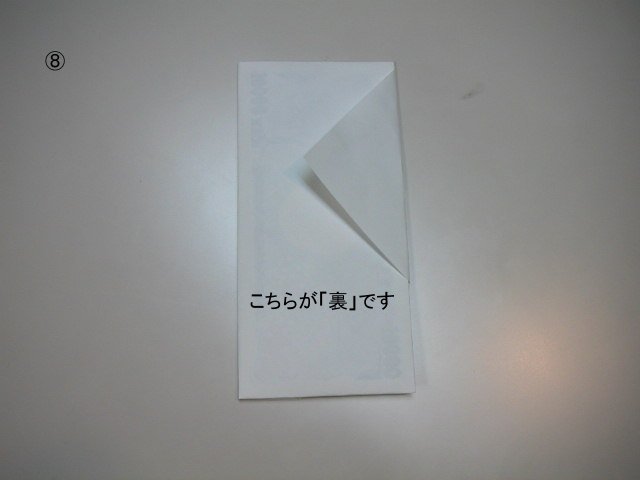

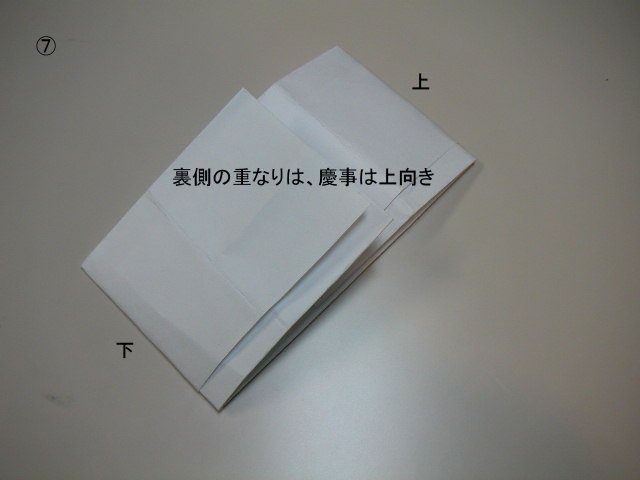

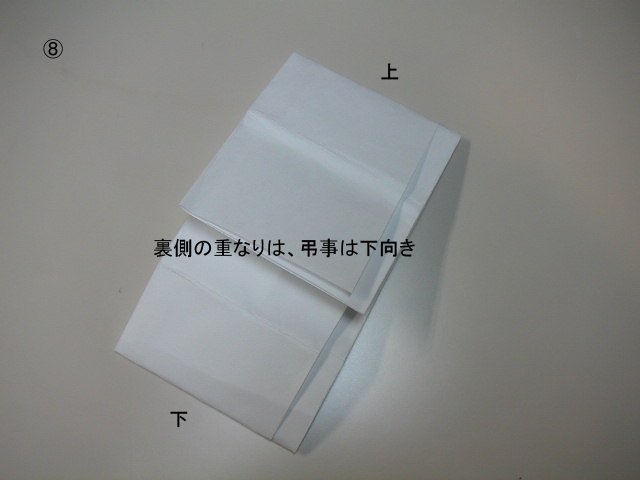

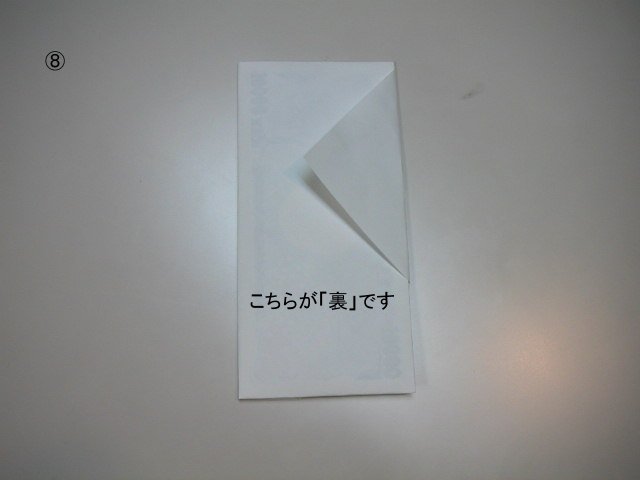

結婚祝いの金封紙の外包みの裏です

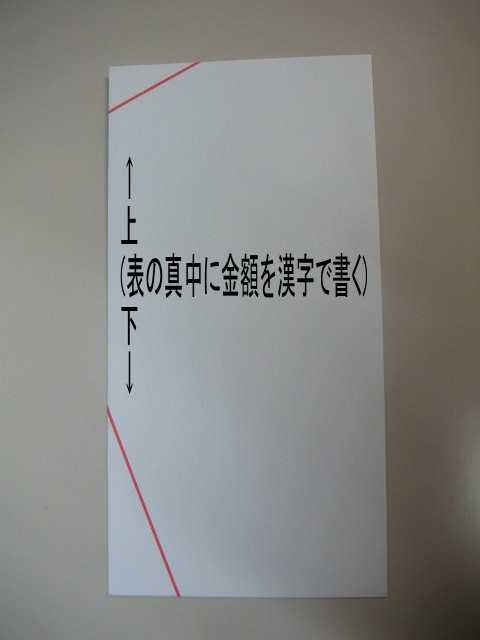

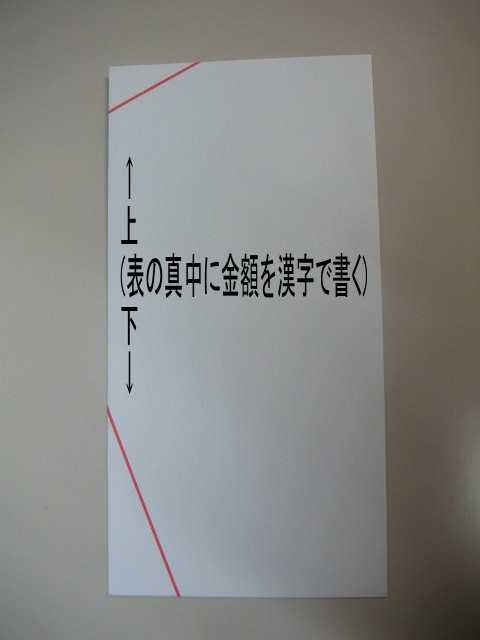

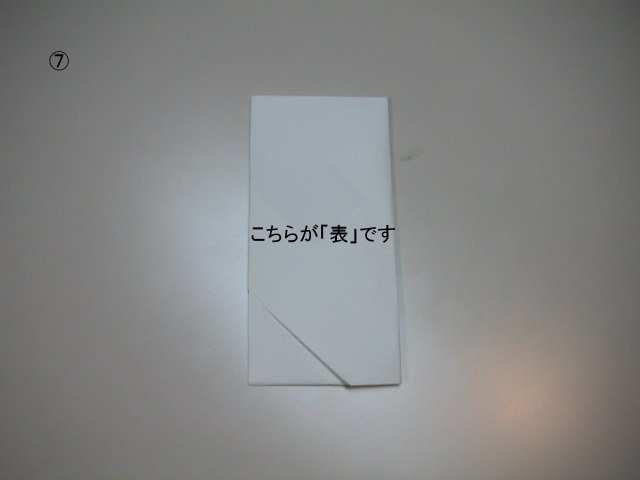

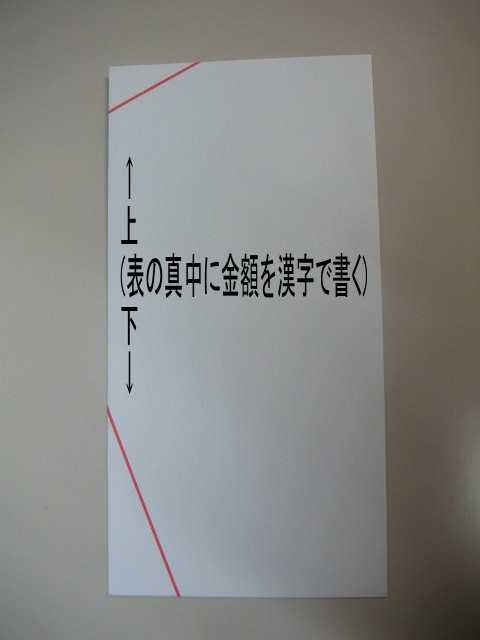

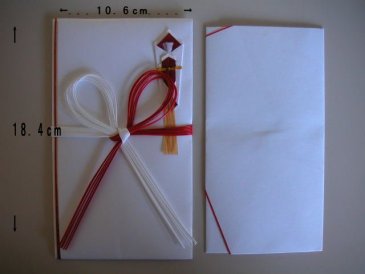

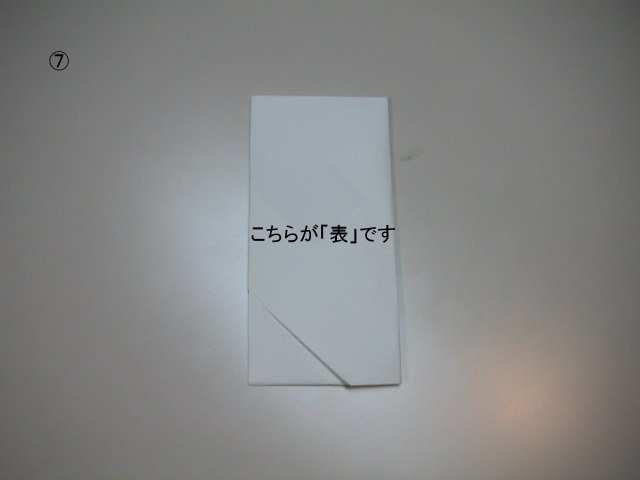

結婚祝いの金封紙の内包みの表です

以外ときちんとした結婚祝いの水引き金封紙は、入手しにくいものです

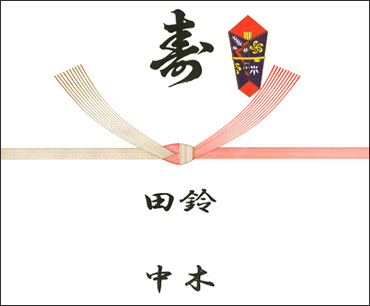

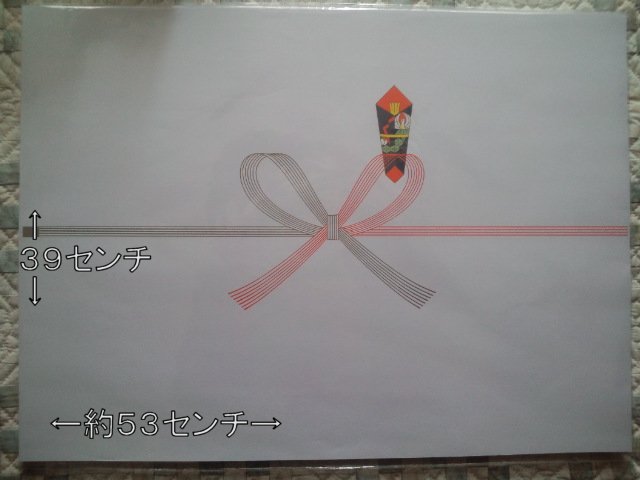

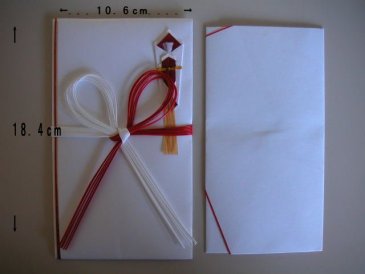

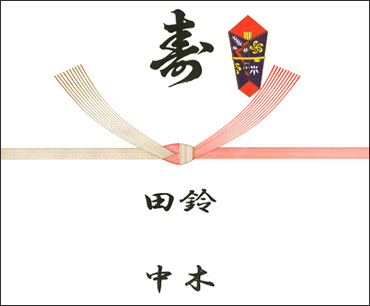

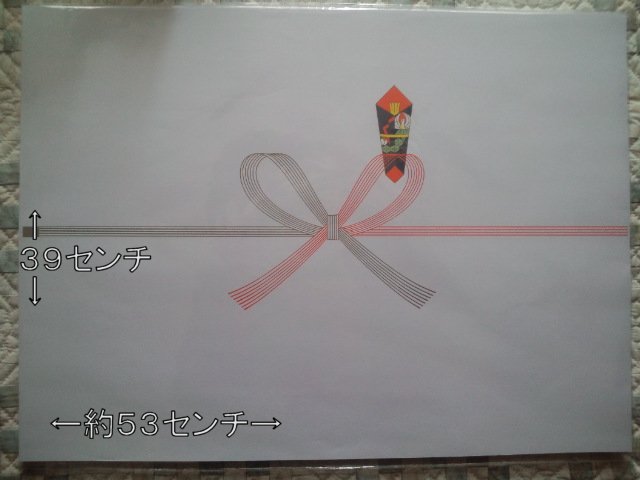

引き出物の「のし紙(結び切り)」

毛筆にてお名前2名入れ100円で請けたまわります

※右側に新郎家の姓を左側に新婦家の姓を連名で書きます

お祝いのの「のし紙(蝶むすび)」

毛筆にてお名前120円で請けたまわります

御初着など

- 年中無休>>

下記パネル写真から商品をお選びくださいませ

下記パネル写真から商品をお選びくださいませ

(※商品の発送は,ご注文日の翌日が一番の最短になります♦当日は不可能です)

- 料金のお振込確認後に(返信メールで振込先を,お知らせさせていただきます)

- 商品の発送メールをさせていただきます(大阪市内ならお届けも可)

★商品は一切込み(毛筆代筆代+水引き金封紙+普通郵便代)の金額です。

★★お忙しい人にとってはネット購入は,時間の節約になり便利ですね。★★

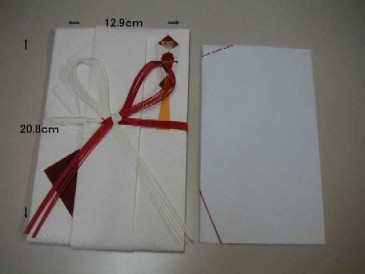

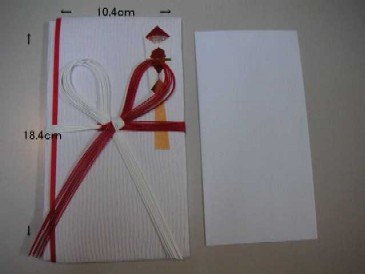

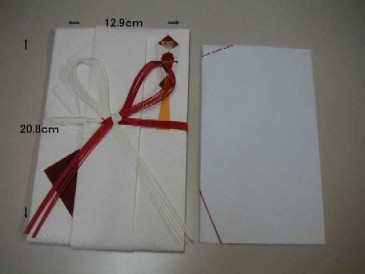

新婦さんへ御結婚御祝1200円

伝統の日本のご作法でお祝い

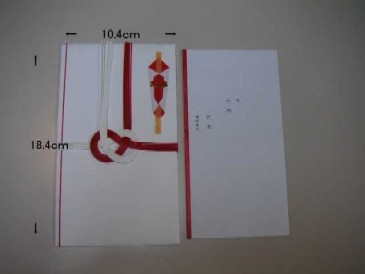

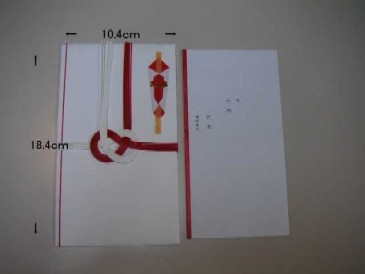

新郎さんへ御結婚御祝1200円

男性諸君!ビッシィっときめたいね

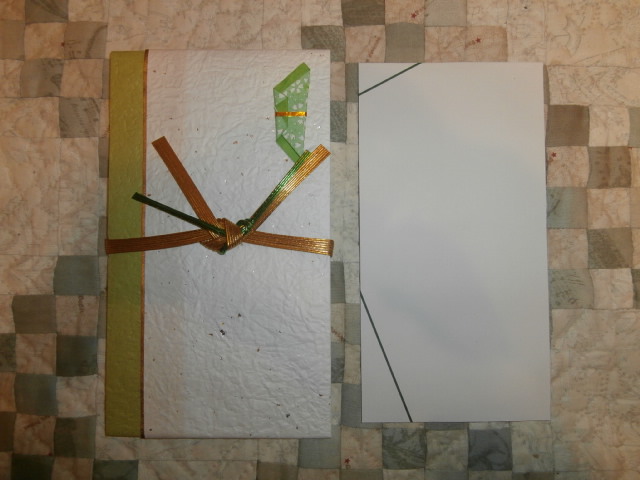

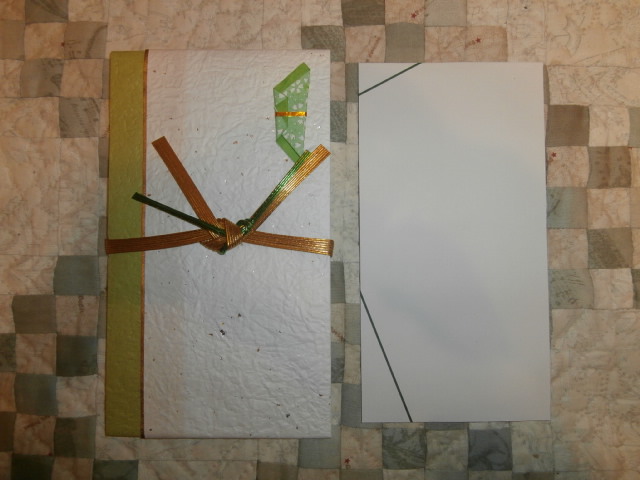

蝶結び地鎮祭1500円

安全な建築を祈って神主へお礼(御初穂料,御玉串料)

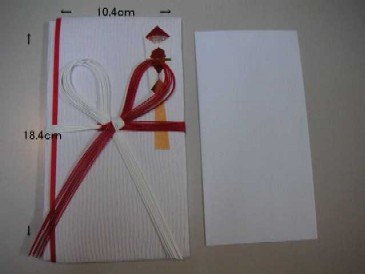

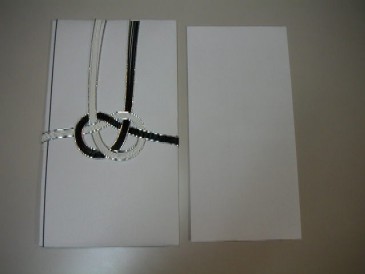

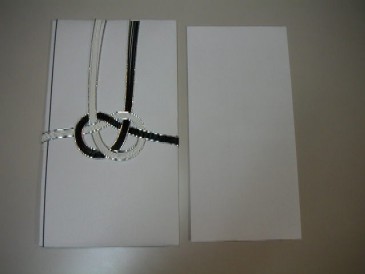

一般の不祝儀袋1000円

(御香典,御霊前,御仏前)

京都方面の不祝儀袋1000円

(三回忌以降の御仏前,御供物料)

蝶結び慰労金のお祝い2500円

金額の目安100万円

あわじ結び本復・快気祝い800円

入学・就職祝い「熨斗あり」を使用

蝶結び出産祝い1000円

(御初穂料,祝御宮参)

お見舞い800円+別に毛筆お手紙代書

病気・怪我のお見舞に「熨斗なし」を使用します

- 結納金封紙の毛筆代筆1000円

- (水引き金封紙はお客さまの持込み又は弊店で購入の場合は実費負担)

- 新郎側

-

小袖料こそでりょう

- 帯地料おびじりょう

- 御帯料おんおびりょう

- 宝金ほうきん

- 新婦側

-

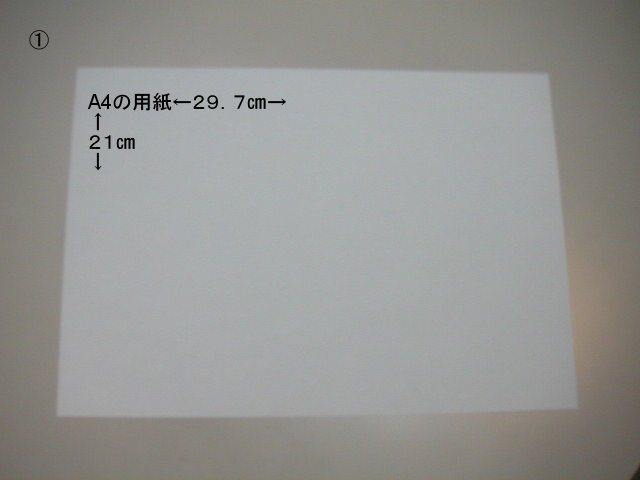

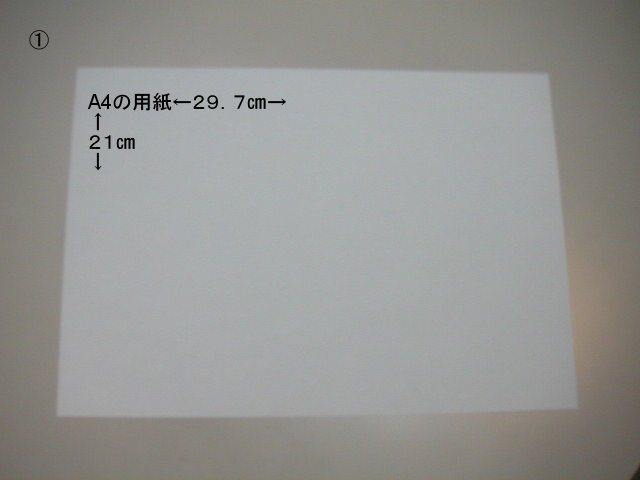

(ご参考にしてください)金封紙のいろはについて

- ●お札の枚数に気をつけよう

- 結婚祝いと香典は,お札の数は奇数枚にしてください。

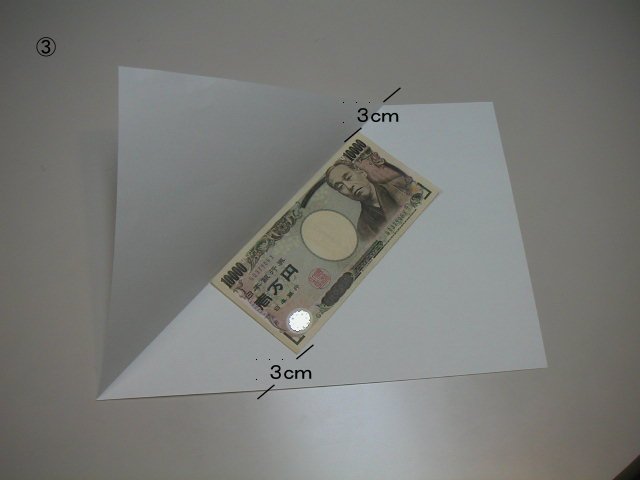

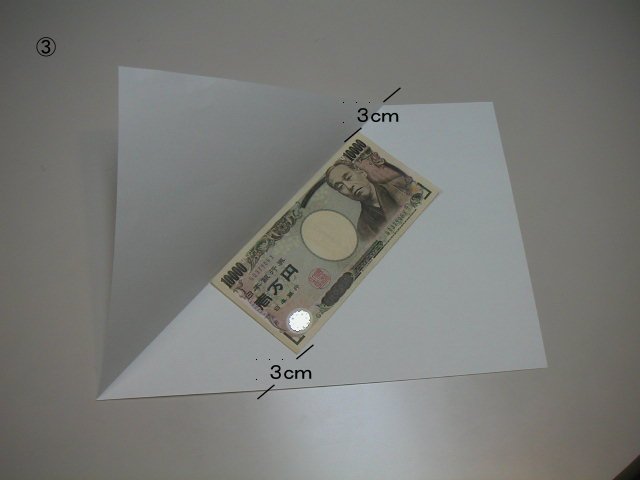

- たとえば2万の場合は1万と5千×2=お札が3枚になります。

- ●お札は,新札を用意してください

- 結婚は,新札のまま入れて,のりしろ,に(寿のシール)を貼ります

- 香典は,一度,新札に折り目をつけてから入れて,のりしろ,に(〆・夢)を書きます

- 法要は,のりしろに何もかかない

- ●金額の書く場所は

- 香典(悲しい)なら内包みの裏に「住所→名前→金●●円也」と書く

- 法事(厳粛)なら内包みの裏に「金●●円也→住所→名前」と書く

- 結婚祝い(嬉しい)なら内包みの表に「金●●円也」裏に「住所→名前」と書く

- 「水引き」の上段に書く言葉は

- ■結婚祝い(御結婚御祝←5文字が正式です)

- ■結婚式、祝い事でお世話になった人への心づけ(御祝儀)

- ■弔事 《御霊前(宗教問わず)、御香典(仏式)、お花料(教会)、玉串料(神式)》

- ■お礼 《御礼、薄謝》

- ■心ばかり・粗品・心づけ(上下関係は問われない)■寸志(目上から目下へ使う言葉)■薄謝(目下から目上へ使う言葉)

- ■地鎮祭(御初穂料,御玉串料,御神饌料)←4文字が正式です

- ■安産祈願(上に御初穂料と下に苗字を書く)

- ■七五三(上段に御初穂料と下段に子供の名前フルネームを書く)中袋には,表(又は裏に)に金額,裏に住所と子供名前フルネームを書く)

- 「水引き」の下段に書く言葉は

- 氏名(贈り主)

- 会葬者のフルネーム,妻が代理は●●内,会社の上司の代理は●●代

法事と法要の違い

| お経をあげてもらう追善供養(一周忌法要・三回忌法要)を「法要」と呼び、追善供養の後席の会食まで含むものを「法事」と呼びます。 |

法要の名称| 初七日(しょなのか)亡くなった日を含めて7日目にあたる日に行う法要。実務では葬儀当日に行われることが多い

|

四十九日法要(しじゅうくにち,七七日忌なな‐なぬか,満中陰)亡くなった日を含めて49日目 |

亡くなった命日から次の命日(祥月命日ショウツキメイニチと言う)の一ヶ月前から行うのが実務的な一周忌法要です。

| 亡くなった命日から祥月命日(一周忌)から次の祥月命日を三回忌法要です。祥月命日の一ヶ月前から行うのが実務的です。できれば仏滅や友引を避けて日にちを設定する

|

| 人が亡くなった月と日が同じ月日を祥月命日といいます。

一周忌の周という字は周囲の周で一年回ってきた忌日(命日)ということで、周忌といいます。ただし周忌というのは一年目だけで、次からは回忌(年忌)というようになります。

「どうして2年目を三回忌と言うのか」

これは人間の年齢を数える時、仏教では「数え年」という数え方をしていました。この数え方は、人は母親の胎内で受胎した時、いのちが芽生えたのだから、生まれるまでの成長を考慮に入れ、生まれた時を一歳と数え一年経過した誕生日には二歳になります。

現在では、生まれた時は0歳で、1年経過した時に一歳といいます。

この「数え年」の考え方に準じて、年回法要は計算するのです。つまり亡くなった時が、既に一年忌であり、、その次の年は二年忌(一周忌)、その次の年には三年忌(三回忌)を迎えるというわけなのです。

人が亡くなって初七日から四九日(満中陰)までの日にちの数え方も同じで、亡くなった日を一と数えるのと考え方は同じです。 |

御霊前と御仏前の違い

- 御霊前(ごれいぜん)とは−亡くなられた御霊の前にという意味

- 通夜,葬儀,告別式,初七日に不祝儀袋の表書きに書くコトバです

|

- 御仏前(ごぶつぜん)とは−仏様になられたその仏の前にという意味

- 四十九日法要から以降の不祝儀袋の表書きに書くコトバです

|

濃墨と薄墨の誤解

| 今は印刷以外は手書きは全て濃墨で書きます。

薄墨は「急なので,墨が普通の濃さにまるまで摺る間もなく取り急ぎ,字が読める程度まで摺って書いて,馳ハせ参じました」「悲しみの涙で墨が薄まったという表現」「訃報に墨をする暇もなく」〜「いい訳」にもとれる表現 |

- 退職

- 赤白の水引き

- 『5色(魔よけの意味)の水引き』は,「退職後も元気で無事に過ごされるように」という願いが込められています。

- 寿退職の方へは、飾りのついたご祝儀もよいでしょう。

- 表書きについて

- 『上(じょう)』〜定年退職される方には、長年ご苦労様でしたと言う敬意を表しています。

- 『贈』〜社長が個人的に贈る場合や、若い方が退職される場合には、感謝、愛情、支援などの気持ちを表しています。

- 『慰労金』〜会社として退職慰労金などの名目で贈る場合。

- 受賞の御祝

- 松のご祝儀袋、亀のご祝儀袋、叶結(かのうむすび)=結び方の一種:の祝儀袋

- 表書きについて

- 『〇〇章御受章御祝』『御祝』

- 『のし(熨斗)』とは

- 贈り物を紙で包んで『水引き』をかければ、これで体裁が整ったというわけではありません。

- 『のし』を貼ることが必要です。

- 『のし紙』と言えば皆さんピンとくるのではないでしょうか。(参考に、弔事は『かけ紙』を使用)

- そう一枚の紙に『水引き』と『のし』を印刷した紙です。

- 気をつけてほしいのは生もの(鰹節や鮮魚などの生鮮品、生ものを供えていけない仏前への供え物には不要)以外の贈りもの

- (神仏への供え物という思想が原点)に『のし紙』をかけ「改まった気持ちでお贈りします」という意思表示を表します。

- アワビ自体が元々生ものですから、魚介類や鳥・卵などを贈る場合には、重複を避けて『のし』を付けないという考えもあります。

- 『のし』とは、もともとあわび貝を薄くのして干した後、伸ばしたものです。

- 古来、日本では生ものの象徴であった、栄養があり保存も効くアワビが神様への供え物とされていましたが、

- アワビは入手は難しかったため、取れたときにアワビを薄くそいで干物にしてから伸ばして加工しました。

- これを包装の上から右肩に貼ることで「生ものを添えました」という意味になります。

- 『のし』は右肩に付いている細く六角形に折った紅白の折型のこと。

- 『のし』にはさんである細い薄黄色の紙はあわびを意味しています。

- ●ほんとうの熨斗の作り方

- アワビの身を薄く長くそいで(大根のかつらむきの感じ)伸ばして、

- かんぴょうのように3〜4mほどのひも状にします。

- 干して琥珀色の生乾きになったところで、竹筒で押して伸ばします。

- それを決まった長さに切り、短冊状にわらひもで編み込みます。

- アワビが熨した(のした=伸ばした)ものだから熨斗鮑(のしあわび)と呼びます。

- ●のしの種類

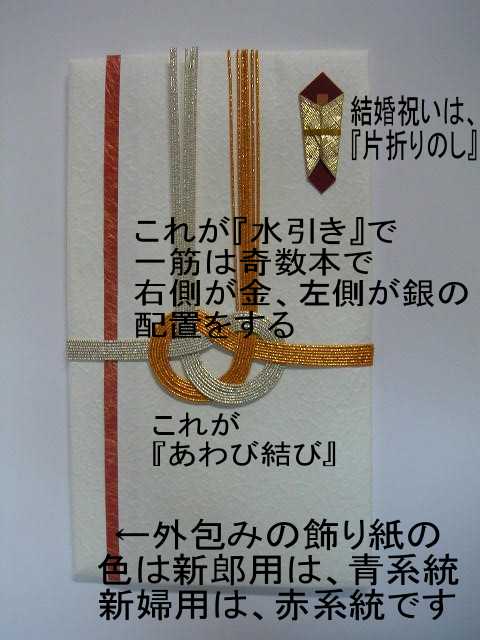

- 片折りのし〜結婚祝いだけに使用される

- 両折りのし〜慶事一般に使用される

- 飾りのし〜婚礼用の飾りのついたのし

- 小町のし

- わらびのし

- 『水引き』とは

- 包んだ紙が開かないように結ぶのが『水引き』です。

- かつて中国からの渡来品の箱が紅白の麻糸でくくられていたのが変化したものと言われています。

- このため結婚のお祝いごとには豪華でおめでたい金銀を用いることもあります。

- 水引きの数は、一般には五本。そして大きな品や大事な贈り物になるほど7本、九本と奇数で増やしていきますが、

- しかし最近では結婚祝いの場合は二筋(五本×2)合わせて十本(水引き2本)にすることが多いです。

- ※水引きの色目は、向かって右側に(金、紅、黒)左側に(銀、白、白)

- ※その品物がまだ誰も使用していないもの、清潔で新しいものであるということを表す。

- ★★水引きの結び方について

- 結びきり〜しっかりと固く結ぶ本結びのこと。(二度とそのことがくり返されないようにほどきにくい)

例:結婚式は一生に一回だけがよいので

- 蝶結び〜両方に輪をつくる結び方、一般の贈り物など。(何度繰り返してもよいのでほどきやすい)

例:地鎮祭の御初穂料(家は何回建ててもよいことなので)

- 片輪結び〜一方だけ輪をつくる結び方、これは端を引くとすぐほどけるので、ちょとした贈答品に使う略結びとされています。

- あわび結び〜慶事と弔事の双方に用いられる。

- げんを担いで、結婚祝いには、結びきり(切り)=切ることをきらって先で輪をつくったり、ツルやカメのおめでたい形もある。

- 『のし』と『水引き』の関係

- 結婚祝い 『のし』必要、『水引き』紅白・金銀、結びきり

- お祝い 『のし』必要、『水引き』紅白(内祝い)・金銀(結婚記念、長寿祝い)、喋結び

- 香典 『のし』不要、『水引き』黒白・銀・黄白(関西方面)、結びきり

- お見舞い 『のし』不要、『水引き』不要、又は紅白の結びきり

- ●地方の慣習

- 関東方面では二度とあってはならない結婚祝いや弔事には『結びきり』、何度あってもいい贈り物には『喋結び』

- 関西方面では結婚祝いと丁寧な贈り物にも『結びきり』

具体的な用途によるいろいろな金封紙

- ◎お坊さんへのお礼は?

- 黄色と白の水引のついた金封紙“御布施”“御礼”などと書くのが一般的

- 関西ではきれいななお札で用意して、お経の後お茶と一緒に差し出します。

- ◎ちょとした心づけ

- 金封紙の右肩に、文字で『のし』書かれたものは祝儀袋です。

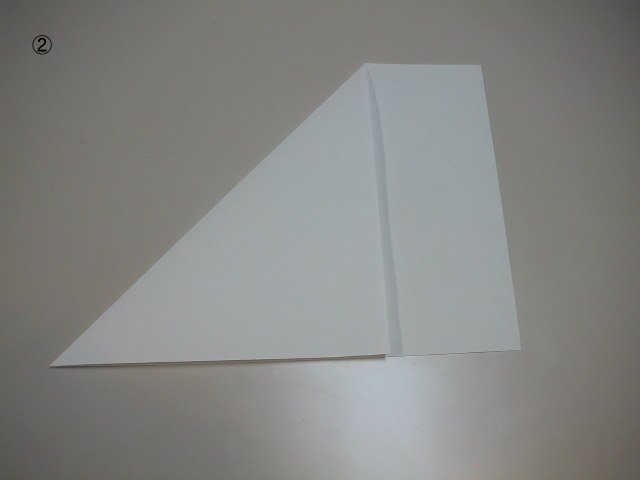

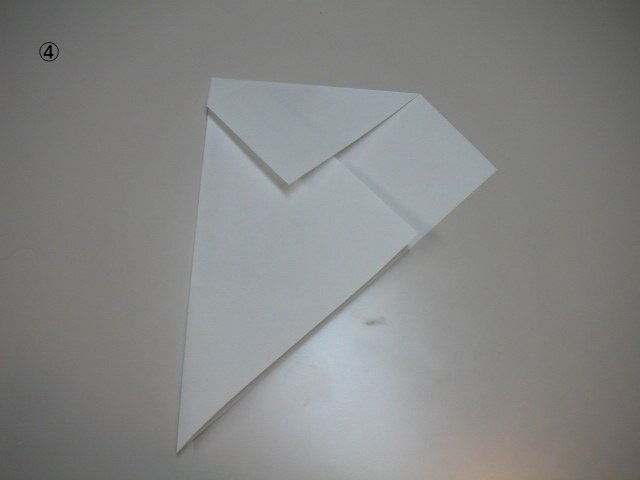

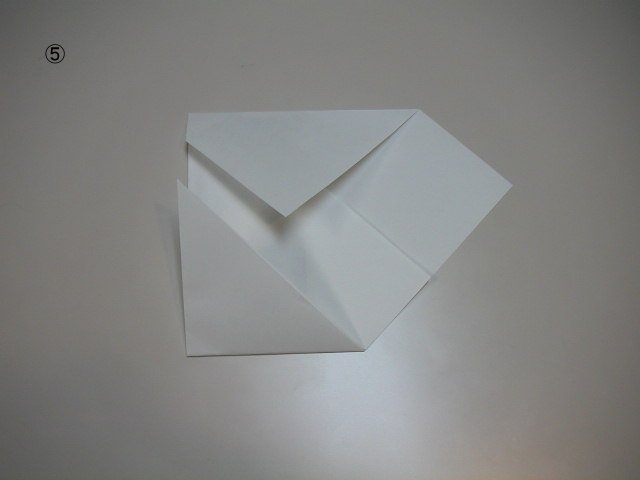

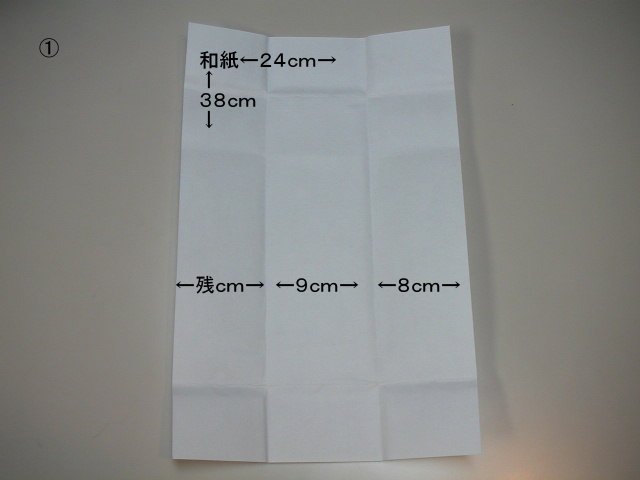

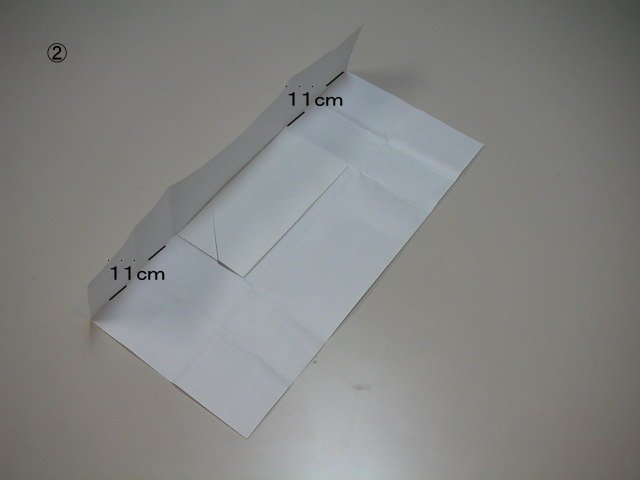

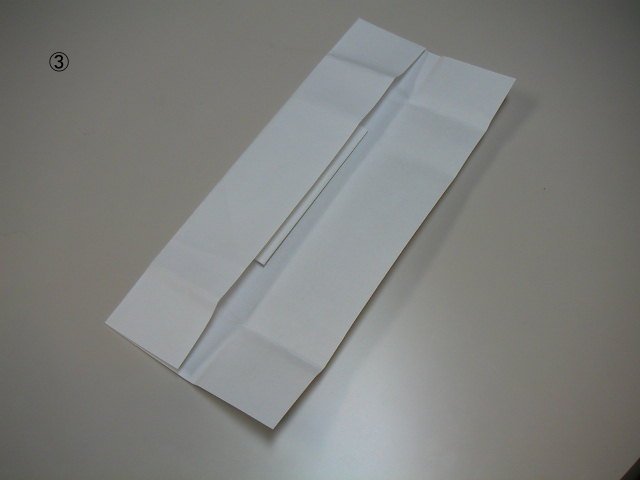

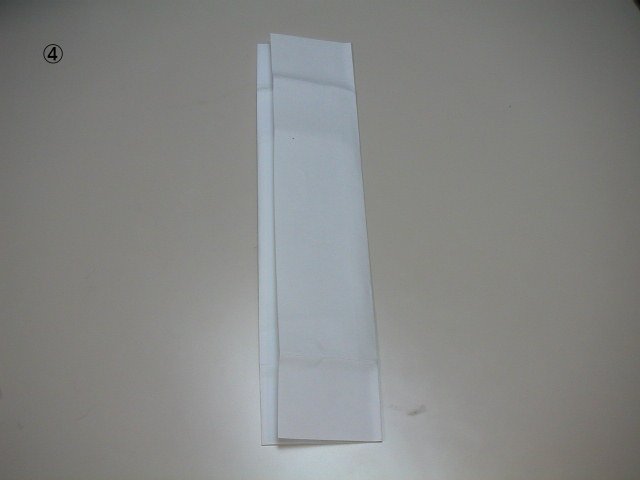

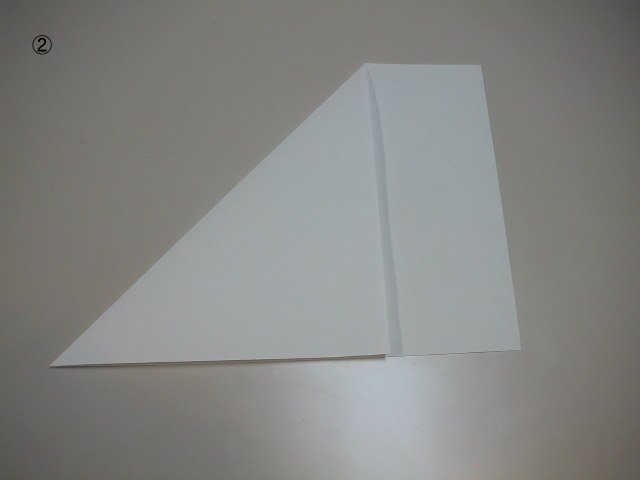

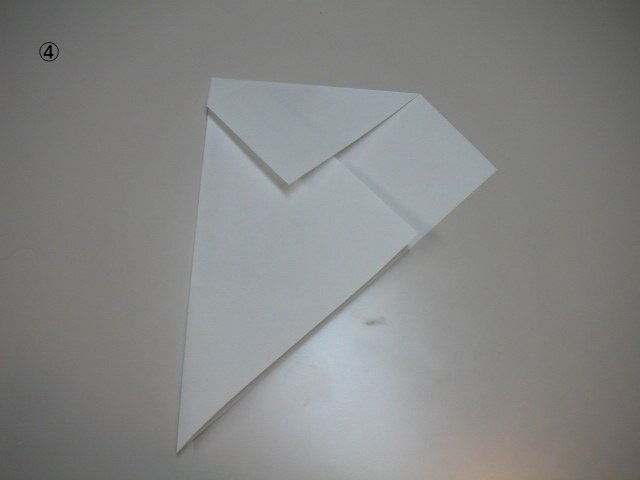

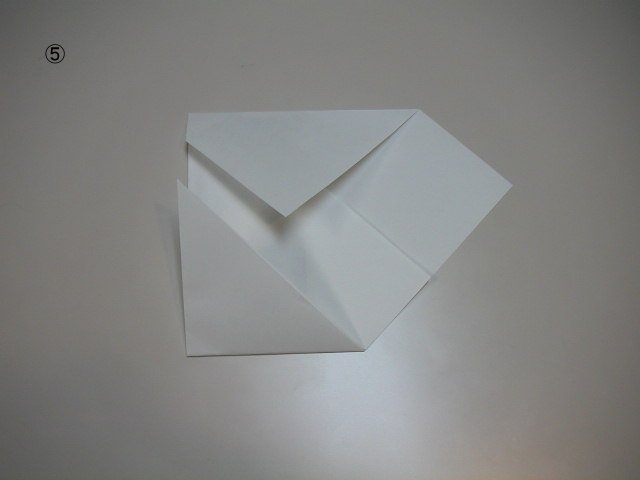

内包みの折り合わせ方(写真7番,慶事は折りが左向きです。弔事は,折りが右になります) |  |  |

|

|  |  |

|

■個人情報保護宣言>>一切,こちらからセールスは,ありません■

———このホームページは小谷吉秀にて作製し更新もしています———

Copyright ©2006-2017 yoshihide kotani