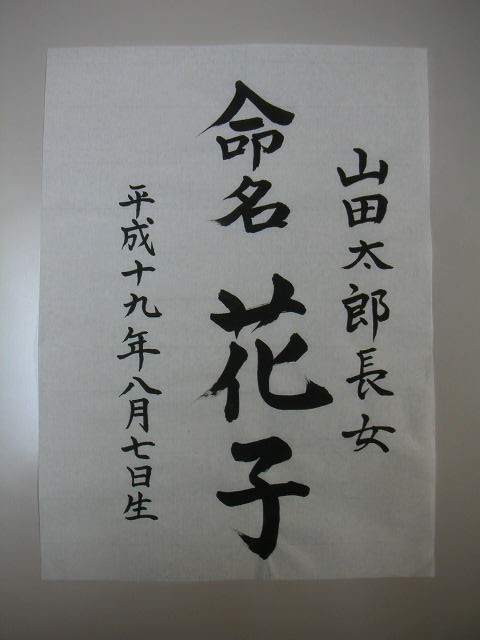

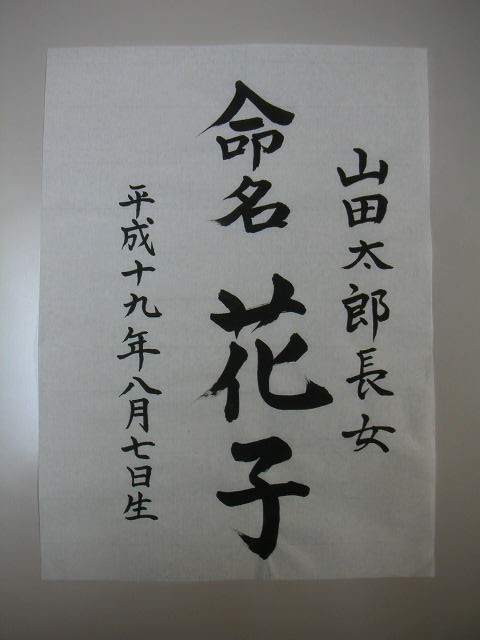

●赤ちゃんのお七夜に毛筆の命名書はいかがですか

身長,体重を書き添えたら一生の記念になりまよ

- ★命名書1000円,ハンコの文字版同一名3点で1000円

- ★郵送代360円(レターパック360郵便)

※お客さまの方で、用紙は歓迎いたします。こちらで用意できるのは,写真の通り,半紙しかありません

返信メールが届いたら

返事メールから書込みしてください

〒住所」へ

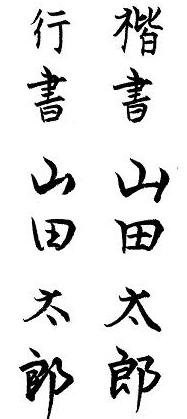

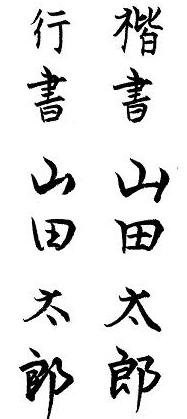

| 命名書の一例 | 文字版の楷書と行書の一例 |

|---|---|

|

|

赤ちゃんの行事ごと

このホームページは小谷吉秀にて制作し更新もしていますCopyright&Copy2006-2017