���̏͂̑O���i�P�j�ł́A����ق��o�āA�������t�i�P�X�S�T�N�P�O���`���N�T���j�̑呠��b�߂����Ƃ�����A�ނ�D���̖����w�ҏa��h�O���A���ƂƂ��Ă̒ނ�ɂ��ď������w���{�ދ��Z�p�j���l�x���Љ�A��̃R�����g���s���B�͂̌㔼�i�Q�j�ł́A����ނ��̒ނ�ɂ��āA�����͎��̌o���Ɋ�Â��A ���ꂼ��̒ނ���̓����A�ʔ����A���͂��ǂ��ɂ���̂��A����͂ǂ����ĂȂ̂����l���Ă݂�B

�㔼�́u�V�т̒ނ��r�_�v�őΏۂɂ���̂́A������������Ƃ̂���n�}�`�̉g�ނ�A�j�����ނ�A�C�V�_�C�ނ�i��ƑD�j�A�}�_�C�A�C�T�L�A��A�W�ȂǏ㕨�^��������ނ�r�V�ނ�A�㕨���ꕨ���ނ��}�L�R�{�V�i�o�N�_���j�ނ�A�T�r�L�ނ�A����сA�����ς瑼�̐l�̒�����Q�Ƃ����t�J�Z�i�E�L�j�ނ�ł���B���̍ہA�����̒ނ���A�����������č��킹�Ēނ�̂��A�����ł͂Ȃ��A���������킹�̒ނ�Ȃ̂��Ƃ����ϓ_�𒆐S�ɂ��čl�@����B���̊ϓ_�́A�O���i�P�j�ŏЉ��w���{�ދ��Z�p�j���l�x�ɂ�����u���ڋZ�\�I���@�v�Ɓu�ԐڋZ�\�I���@�v�Ƃ������@�Ȃ����ނ���̋�ʂɐG������A���邢�͂���Ɉˋ��������̂ł���B

�����������č��킹��̂��ǂ����Ƃ����ϓ_�Œނ����ʂ��邱�Ƃ͂������ʂɍs���Ă��邱�Ƃł���B�������A�ŋ߂̒ނ�Ɋւ��钘��ŁA���̎��_�Ɋ�Â��ĕ��ނ��s���Ă�����̂͌�������Ȃ��B�ނ��������������̖{�ł́A�C�ނ�A��ނ�A���ނ�A��ނ�ȂNj���ŕ��ނ�����A�A�W�ނ�A�^�C�ނ�ȂǑΏۋ��ŕ��ނ�����A���邢�́A�ƒނ�A�E�L�ނ�A�e���r���ނ�ȂNj���ŕ��ނ�����A��ނ�A�����ނ蓙�X�̋��@�ŕ��ނ����肵�Ă���B�ꌾ�ł����A�ނ�ɂ��āA���G����ɂ킽�镪�ނ�����B

�����A��ꕔ��l�́u�ނ�ɂ��āB�ނ�̉��y�ɂ��āv�ŁA�X�|�[�c�Ƃ͈قȂ��āA�ނ�͌n���I�ȕ��ނ����ށA���邢�͂����������ނ͕s�\���ƁA�q�ׂ��B���ׂĂ̒ނ��������̎�ނɕ����邱�ƂȂLjӖ����Ȃ��Ǝv���邩������Ȃ��B�������A���Ƃ̋Z�p�̗��j��@���I�ɂƂ炦��Ƃ������_�I�ϓ_�Ɋ�Â��Ē�o���ꂽ�a��̋�ʂ́A���@�^�ނ���̂��ׂĂ��X�p�b�Ƃ��ꂢ�ɓ�ɕ����Ă���̂ł���B

���͂P�O�N�߂��}�L�R�{�V�ނ�����Ȃ��ŁA���킹�Ēނ邱�Ƃɒނ�̍ő�̖ʔ���������Ƃ������Ƃ������B�����^�C�A�C�T�M�A��A�W��ނ�ɂ��A�܂������悤�ɑD����ނ�ɂ��Ă��A���킹�Ēނ�ނ�Ƃ����łȂ��ނ�Ƃ̊Ԃɂ͑傫�ȈႢ������ƁA������B�����āA�킽���̂��̎����ɂ���ʂ��A�a��̍s�Ȃ��Ă��闝�_�I���_����̕��ޖ@�Əd�Ȃ�悤�Ɏv��ꂽ�B�킸������ނ̒ނ�Ɍ����邪�A�����ȉ��ł����̒ނ���A���킹��ނ�Ƃ����łȂ��ނ�ɕ����čl���闝�R�͂����ɂ���B

1.�a��h�O�w���{�ދ��Z�p�j���l�x�ɂ���

�w���{�ދ��Z�p�j���l�x���a��h�O����W��Q�����i���}�ЁA�P�X�X�Q�j�̌����́A��O����펞���ɂ܂Ƃ߂��A�P�X�T�X�i���a�R�S�j�N�ɁA���{�w�p�U����犧�s���ꂽ�A�w�����O���{���ƋZ�p�j�x�̑��҂Ƃ��ď����ꂽ�B

���҂� �a��h�O

DVDROM���}�А��E��S�Ȏ��T�����Wikipedia�ɂ��ƁA�a��h�O1896�\1963�i����29�\���a38�j �́A��������ɑ���s�͂��ߑ����̋�s��n�݂���ȂNjߑ�I���Z��M�p���x��ł����āA���Ŋ�����Е���(���{��`�Ƃ�����)�ɂ��ߑ��Ƃ̐ݗ��͓I�ɐ��i���āA�u���{���{��`�̕��v�Ƃ��Ă��a��h��̑��ł���B

�h�O�͓����͓����w�҂��u���A��������w�Z�_�Ȃi�w���悤�Ƃ������A�h��̒��j�ł����������Ƃ��̂Ă����߁A�h�O�Ɋ��҂���c���h�ꂪ����s���p���悤���肵�A�p�@�Ȃɐi�w�����Ƃ����B�����鍑��w�o�ϊw�����ƌ㉡�l������s�ɓ��邪�A�̂��ɑ���s�Ɉڂ�A������߂�B���{��s�����ق��o�ĂP�X�S�S�N�ɂ͑��قɏA�C���A�����͕���(���ł͂�)��d�Y���t�̑呠��b�ƂȂ�Ȃnjo�ϊE�̎w���҂Ƃ��Ċ����B

����A��w�݊w������A���c���j�Ȃǂ̉e�����āA�����̊�w���A�x�z�K�����������������ʂ̏������Ȃ킿�햯�̕����ɋ��߁A�Ƃ��ɋ��ƊW�̎Љ�o�ώj���ɒ��ڂ����B�P�X�Q�P�i�吳�P�O�j�N�A�A�`�b�N��~���[�[�A��(�̂����{�햯�����������Ɖ��́j�����@�̕��u��2�K�ɊJ�݂��i�A�`�b�N�Ƃ͉����������̈Ӗ�)�A���D�̎m�Ɩ���▯�������̌����Ȃ�тɎ��W�ۑ����͂��߂��B

����W��Q���A�����̓��r���v�����@���{���Ǝj�����̐�o�ң�ɂ��ƁA�P�X�R�Q�i���a�V�j�N�A�a�C�×{�̂��߁A���ɓ��O�Âɒ����؍݂������A�����ŋ��R�A���Y�Z�J���̋����j�����B�T�N�����Đ����w���B���Y�����j���x�Ƃ��Ċ��s�B�a��͢�햯�����ɑ���[���S�ƈ��������Ă����B���̏��̂Ȃ��Ţ����ނ����ł������ČÕ�����ނ�グ�Ă��܂���--��Ə����Ă���B

���Y�����j���̔������_�@�ɃA�`�b�N�E�~���[�[�A���ɋ��Ǝj����������݂��A�\�]���̌������������d��������悤�ɂȂ����B��O����ʂ��Ă킪���ő�ŋ��̋��Ǝj�������̑n�݂ł������Ƃ����B ���������́w���{�����̌����x�Ɏ��g�̂͏��a�P�O�N����B�����a��͑���s�̏햱������i�V�N����P�U�N�j���������A�������U��������W�����܂ŏo�ΑO�Ɍ����E��Ƃ����Q�N�ԑ������B���̌��ʂ́w���{�����W���x�Ƃ��ď��a�P�V�N�ȍ~���s�B�w���{�����̌����x�͂��̈ꕔ���M�����������́B�w�W���x�̂Ȃ��ŏa��́A�u���Ƃ��Ƌ��ފw�ɂ�����w�ɂ��S���̑f�l�ł���A�G�z�Ȋ����͕M�Ҏ���g�ɂ��݂Ă��邪�A�̂���ނ��D���ŁA�܂������w�ɋ����������Ă����̂ŋ������W�߂Ă�����ɁA���̋����ނ������Ƃ�����A���̋����������Ƃ�����A�ƋC�����Ă݂��---��Ȃ���V���E�g�Ƃ��Ă͈ĊO�ɋ��m�̊ԕ��̋��̎�ނ������A---��ʂ�̏W�����ł��Ă��܂����v�Ə����Ă���B�������D���ł��邢�͐����w�ɋ����������������łȂ��A�ނ肪�D���ŋ��ɏڂ����������Ƃ��悭�킩��B

�P�X�R�S�i���a�X�j�N�A�����w����(���)�̑O�g�A���{�����w��ݗ����ꂽ�B�a��͂͂��߂��痝���߁A�܂��w��������������ق̂��߂̓y�n���B�����̉^�c��͂��ׂďa��t�B���a�Q�O�N����R�W�N�܂ŁA�P�A�Q�N����������̗������A��߂��B

�w���{�ދ��Z�p�j���l�x�̏Љ�

�����̏����o�������ɖ��͓I�ł���B����a��k�������聁�a��t�����j�l�����ɂ��Ď�Ɏ����A���邢�͊ƂɌ��сA������U�v�������|���ߊl����ދ��Z�p�̖{���́A�I�v�Ȃ���j�ƂƂ��ɟ߁i����j�邱�ƂȂ�����Ɏ���܂ň�т��Ă���B----���̊ԁA�H�ƂȂǂɌ��邲�Ƃ����W�i�K���悷�ׂ��Z�p�I���i�͂���Ɂk�S�R�l�F�߂��ʁB���̒����ɂ킽��Z�p�̏a�Ƃ��ڂ��ׂ��s�ϐ��̍ő匴���́A�ފl�Ώۂ��鋛����l�X���A�_�H�Ƃɂ����錴����͔|�A���A�{�Y�����̂��Ƃ����̈ӎu�ɂ���Ď��R�ɊǗ����邱�Ƃ̕s�\�ɋ߂����Ƃɂ���B����ɂ�����{������A�{�Y�Ƃɔ䂵�A�����ɖ����B�c�t�ł��邱�Ƃ��B���̑啔���͒P�Ȃ�~�{�ɂ������A�i����ǂ̂��Ƃ��킸���ɋ������Ȃǐ���������Ă͂قƂ�ǔ��B���Ă���ʁB�����⎩�R��Ԃ̋����͂��܂��l�X���������ӂ̂܂܂ɋ�g����ʗL�l�ł���B���������Ēދ��Z�p�́A�Ɍ�����A���j�ȑO�ɂ��łɖ{���I�Ɋ������A������ы�����n�炵�č����Ɏ����Ă���Ə̂��ĉߌ��ł͂Ȃ��v�B

�܂�A�ނ�͗I�v�̐̂ɔ������ꂽ���A���̋Z�p�̒��S�_�͂͂��߂��犮������Ă���B�Ƃ����̂́u���R��Ԃɂ����鋛���v����肵���p���邽�߂ɁA�a�Ȃ����^���a���g���āu�U�v�������|���ĕߊl����v�ق��ɕ��@�͂Ȃ�����ł���B�������Ēނ�͌��݂Ɏ���܂łقƂ�Ǖω��͂Ȃ��Ƃ����̂ł���B

�������āA�u�킪���ދ��̗��j���Z�p�j�I�Ɏ���ɕ������l�����邱�Ƃ͌��������ɑ����邪�A���������ċ敪��݂���Ȃ�v�ƁA�L�j�ȗ�����O���܂ł́u�����I�ދ���v�A���쒆���Ȍ㖾�������̏I���܂ł��u�ދ�ו����ǎ����v�A���ꂩ�猻�݂܂ł��u�ފl�͊g��̎����v�̎O�̎���ɋ敪����B

�����͎������ɒ[�ɏ��Ȃ��A�Z�p�ʂ�͂ނ̂�����ŁA�����u���쒆���ɓ���A���̕����A�l�������A�s�s�̔��B�A�o�ς���ѕ�������͈�ʁA���`�����Ƃ��Ă̋�������ʑ���������炵�����߂��A���̂�����ދ��L�^�͂�⊈���ƂȂ����B����玑���Ɍ���ދ�́A���̖{���͂Ȃ��ω��Ȃ����A�ו��̉��Ǎl�Ă��������ڗ����Ă���B---�������̒ގ��ւ̓]�p�A�e�O�X�̗A���Ƃ��̉��p�A���̐��ւ̐i�o�A�S���H�Z�p����ւ̉e���A���D�p�̔��B---���ޑD�\���̉��ǁA�a���ɂ����Ă��A���a�^���̍H�v����ЍH�a���̑n�ĂȂǂ��ׂĂ��̎���̏��Y�ł���B----���łɂ�銈���A���⊣���������@�Ȃ�тɐ��Y�����H�ɂ����ǂ�������ꂽ�v�B

�u���͖����Ɉڂ����B�������A---�ދ��Z�p�ɂ��Ă�---�ˑR�Ƃ��ē��쎞�ォ��̉����ɉ߂��Ȃ������B---���̏�Ԃ�---�����܂ł����l�ł���Ƃ������悤�B�������オ�O�����ƈقȂ�Ƃ���́A�ދ��Z�p��Ԑڂ̖ʂɂ����Ĉُ�̔��B�𐋂������߂ɐ��Y�͂��Ƃ݂ɑ��i�����_�ɂ���B�D�̍q�s�͂��@�͉����o���͈͂��L��---�����Ƃ�A���l�������X���A�i��ŗⓀ�ɂ�钷���N�x�ǍD�Ȃ�ۑ����\�Ȃ炵�߂����ƂȂǂ́A�ފl�ُ͂̈�ȑ���������炵���B��������̃J�c�I�ނ�D�ɂƂ�ɁA�f�B�[�[���@������ɂ߂Ē��������q�s���A���[�_�[�A���d�@���A���͂ȗ①���u�����炦�A�C�ʂւ̐��̎U�z�̓|���v�ɂ�邪�A�����A�J�c�I��ނ�i�ɂȂ�ƁA�Ƃ̐�Ɏ����ꂪ�����ăJ�c�I�̌��ɂ�����������邱�Ƃ͌×�����ς���Ă��Ȃ��̂ł���B�����A��O����ފl�͊g�厞���Ƃ������Ȃł���v�Ƃ����B

�{�B���Ƃɂ���

�Q�O���I���ɂ��̘_�l�������ꂽ����ɂ͂قƂ�Ǘ{�B���Ƃ͍s���Ă��Ȃ��������Ƃ͊m���ł���B�Ƃ͂����A�ɗ\��s�n��o�ό����Z���^�[���w���Q�̋��ޗ{�B�Ɓx�i�P�X�X�W�j�ɂ��A�l���ł́A���łɏ��a�̏����P�X�Q�W�N����A���쌧���c���Œz�玮�̃u���̗{�B���n�߂��A�����m�푈���͒��f���ꂽ���A���A�P�X�T�T�N���납�珬�������ŗ{�B���L�������B�܂��A���Q���ł͂P�X�U�P�N���납��u���̗{�B���n�܂�A�W�O�N���납�琶�Y�ʂ��}�������B

�܂��A�}�_�C�{�B���V�O�N���납��n�܂�A�l�H��c�̐��Y�Z�p���m�����Ĉ��肵����c�̊m�ۂ��\�ɂȂ����A�X�O�N�ȍ~�A���Q�ł́i�n�}�`�{�B����j�}�_�C�{�B�ւ̓]�����i�Ƃ����B

�@Web���Y���u�{�B���Ƃ̌���Ɖۑ�v�AWeb�u�{�B�u���̃y�[�W�v�Ȃǂɂ��A�ŋ߂ł́A�u����}�_�C�̐��Y�ʂ͗{�B���̂ق����V�R�������͂邩�ɑ����Ȃ��Ă���A�Q�O�P�Q�N�̃u���́A�V�R�����R�X���A�{�B�����U�P���A�^�C�ł͓V�R���R�O���A�A���V�R�����R���A�{�B�����U�V���ł���B�i�}�_�C�͈��Q���S����ŁA�R���T��g�����Ă���A�Q�ʂ̌F�{�̂P���g����傫�����������Ă���B�j

�@���{�ɂ�����{�B���ƑS�̂ɂ��Ă݂�ƁA�i�͐�A�Ώ��ł̋��Ƃ������j �C�ʋ��Ƃɂ����āA���Y�ʂS�P�Q���g���̂����̂P�P�P���g���i�Q�V���j�A���Y�z�X�V�O�O���~�̂����̂S�P�O�O���~�i�S�Q���j��{�B�Ƃ���߂Ă���B��ޕʂɂ݂�Ƌ��ނ͑����Y�ʂ̂V�D�Q����{�B����߁A�L�ނ͂T�P�����A�C���ނ͂W�Q����{�B������߂Ă���B

�@��͂�A�u���a�v�̕K�v���Ȃ������Ȃ��A�C����L�ނ��{�B���₷���̂ɔ�ׁA���ނ̏ꍇ�ɂ͎�Ԃ̂����邱�Ƃ��{�B�̊������Ⴂ���R�ł��낤�B����ɂ��Ă��A�}�O���̊��S�{�B�Z�p���J�����ꂽ�悤�ł��邵�A�E�i�M�Ɋւ��Ă��J���������悤�ŁA���ނɂ�����{�B�̊����͂��ׂĂ̋���ō��܂�ƍl������B

�@�������ȍ~�A�Q�O���I�O���܂ł́u��O���v�́u�ފl�͊g�厞���v�Əa��͓����Â������A����͓d�C��@�B�͂�p���錴���@�̔����A�①�E�Ⓚ�Z�p�̔����Ȃǂɂ��A�q�s�́A�A���͂̔��B�Ɏx����ꂽ���̂ŁA�C���t���ʂł̔��B����v���ł������B���̓_�͌�ł��G��邪�A����́A�q�s�́E�A���͂Ȃǂ̖ʂł̔��B�����łȂ��A�ދ����̂ɂ����Ă��ȗ͉��E���l���̂��߂ɁA �h�s���A�n�C�e�N���A���{�b�g���Ȃǂ��i�݁A���ƑS�̂̋@�B������w�i�ނł��낤�B

�����A���Ƃ̒��ŗ{�B�ɂ�鐶�Y�����������Ȃ邱�Ƃ́A���ƂƂ��Ă̒ދ��ɂȂɂ��e�����y�ڂ����Ƃ͂��邾�낤���B �@

�{�B�Ƃ̗�������{�ނ�ɗ^����e��

�����Ɏv�������Ƃ́A���ƂƂ��Ă̒ނ�ŏȗ͉��E���l�����i�ނƓ����ɁA��{�ނ肻�̂��̂����Ƃɂ����Đ��ނ���̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃł���B

���Y���E�z�[���y�[�W�́u�����v���́u�{�B�Ƃ̌o�c�v�Ƃ����ӏ��̓��v�ɂ��A�P�X�W�O�N����ɂ͓V�R�u���Ɨ{�B�u���͂قړ������i�ł������B���̌�A�{�B���̓L��������W�O�O�~���炢�ōŋ߂܂ł��܂�ς���Ă��Ȃ����A�V�R���̓L���Q�O�O�~���炢�ɂ܂Ŏ���ɒቺ���Ă����B����͗{�B�u���͋��������肵�Ă���̂ɂ������āA�V�R�u���͋������s����ŁA���������l�ʂ�������X���ɂ��邽�߂��Ƃ����B

�Ƌ��Ńn�}�`�̉g�ނ���I�߂�������Ă������c�{������͔ӔN�u�R���オ�łȂ��v�Ƃ��ڂ��Ă����B�{������͂Q�O�P�P�N�X�P�ŖS���Ȃ钼�O�܂ʼng�ނ�𑱂��Ă����B�ނ͉g�ނ肪�D���������̂��Ǝv���B�ނ̔N��ނ���ނ̐��Ɖg�ނ��D�����Ƃ������ƂɂȂ낤���A�����łȂ��Ă��V�R�u���̉��i�̉������ނ���g�ނ��D�����ƂɂȂ�������̂��B

�}�_�C�́A�V�R���͐��Y�ʂ͉����ł��邪�A�P�X�W�O�N����ɂ͗{�B���ɔ�ׂĒP���͔{�i�L���Q��~���炢�j���Ă����̂ɁA�ŋ߂ł͂قړ����i�V�`�W�O�O�~�j�ɂȂ��Ă���B����́A�����ŋ����ʂ������{�B���̉��i����ƂȂ������߂ƍl������Ɣ����͏����Ă���B�^�C�ނ肾���Ő��v�𗧂Ă悤�Ƃ���A�R�����G�T����l����A�P���P�O�L���A�܂�Q�L���N���X���T�C�A�����ނ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�u���ނ�Ő��v�𗧂Ă���͂܂���������Ȃ����A����������ėe�ՂȂ��Ƃł͂Ȃ��B�����炭���t�͕��Ƃ���邩�A�^�C�ނ�Ő��v�𗧂Ă�̂͂�߂邱�ƂɂȂ�̂ł͂Ȃ����낤���B

�@���̂悤�ɗ{�B���Ƃ�����ɂȂ�ɔ����A��{�ނ�̋��t�����X�ɒނ肩��P�ނ��邱�ƂɂȂ�Ƒz�������B�啔���̋����{�B�����悤�ɂȂ�Βނ���s���K�v�͂Ȃ��Ȃ�A���̋Z�p�̍H�v�┭�����K�v�Ȃ��Ȃ�ƍl������B�Ƃ������Ƃ͒ދ��̗��j�A���邢�͒ދ��Z�p�j�͂���ȏ㔭�B���邱�Ƃ͂Ȃ��A�ދ��̗��j�͏I�ǂɓ��B�����邱�Ƃ��Ӗ����邾�낤���B

�ދ��Z�p�̗��j�ƗV��

�@ �����͌����Ȃ��Ǝv����B�a��́A�u�����v�܂蓿�쒆���ȍ~�ɒދ��ɂ����āA�u���`�����Ƃ��Ă̋�������ʑ���v��u���̎���̎Y�ƋZ�p�̔��B���ނ����ǂɈُ�̉e���Ɖ\�Ƃ�^���v���ƌ����A��A�ގ��A�I�����Ȃǂ̉��ǁA�u�ނ�D���Ƃɉ��ނ�D�\���̉��ǁv�A�u���łɂ�銈���A���⊣���������@�Ȃ�тɐ��Y�����H�v�̉��ǂȂǂ��N�������Ə����Ă���B�����A���̎����̒ދ��@�ƒނ��ɂ��Ă̌����E�J���E���ǂ͋��������ɂ���čs��ꂽ����łȂ��A���m�K����������̏��l�K���̗V���҂ɂ���Ă��s���Ă����ʂ�����B�a���́w�ދ��Z�p�j�x�̘_�l�Ŏ����Ƃ��Ă����Ƃ������Q�Ƃ��A���p���Ă���̂́A ���쒆���̂P�V�Q�R�i���ۂW�j�N�A���{�ł������Ìy�я��ɂ�菑���ꂽ�w�͑A�^�x�ł���B

�a��́A�ނ�Ƃ̍\�������܂߁A�ނ�̘Z���Ɋւ��đ����̎����w�͑A�^�x������p���Ă���B�a��͂Ƃ��Ƀe�O�X�i���\�Ƃ������̃��}�}���K�̌����B������ꂽ���j�Ɋւ��āA�ގ��Ƃ͕ʂɓƗ��̏͂��������ڂ����ׂ̂Ă���B�i�C�����������y����܂ŁA�ގ��ɂ́A�����i�啨�ނ�j�A�����A�����Ȃǂ��g���A�]�˒����ȍ~�A�e�O�X���ł��D�ꂽ�ގ��Ƃ���ė����B�e�O�X�͏��\�A�K�\�A���\�ȂǓV�\�i�쐶�̎\�j�������A�Ƃ��ɕ��\��������e�O�X���D��Ă������A���\�����{�ɂ͐������Ȃ����߁A��������A������Ă���A�����ŁA�����͗p���邱�Ƃ͂Ȃ������B�w�͑A�^�x�̒��҂��̌��Ɋ�Â��s�����u�����Ș_�l�v�ȂǂɐG��Ȃ���A���������e�O�X�̗��j�ɂ��ďڂ����q�ׂĂ���B

�܂��a�]�ˎ���̎����Ƃ��Ă����ΐG��Ă���A�w�ދq�`�x�i��������V�ہi�P�W�P�W�|�P�W�S�S�j�ɏ����ꂽ�j�̒��ҁE���c�ܖ� �͏��Ƃ̉B���Ɛ��肳��Ă���B

�ނ��̌�����J���́A�����⋙����E�l�ɂ���Ă����s���Ă����̂ł͂Ȃ��A�o�ϓI�ɗ]�T�̂���V���҂����ɂ���Ă��s���Ă����B�����āA����͒ނ�i�Ƃ��ɒ��ڋZ�@�I�ދ��j����{�E�̋��t���P�ނ��邱�Ƃ������Ă��A�V���҂����Ȃ��Ȃ�Ƃ������Ƃ͍l�����Ȃ��ǂ��납�A�V�тƂ��Ă̒ނ�͂܂��܂�����ɂȂ�\���͏\���ɂ���B���ہA�ׂ��ċ���PE���A�R���s���[�^���䂳�ꂽ���[���A���邢�͌y���ŏ�v�ȃJ�[�{���ƂȂǂ͗V���҂̗v���ɂ������邽�߂ɊJ�����ꂽ�̂ł͂Ȃ��낤���B�����������Ƃ���A��{�ނ����ɍs�����Ǝ҂��o�ϓI�ȗ��R���炢�Ȃ��Ȃ邱�Ƃ������Ă��A�ދ��Z�p�̔��W�͍���������Ǝv���A�u�ދ��Z�p�̗��j�v���I�ǂ��}����Ƃ������Ƃ͂Ȃ��ƍl������B

�ނ�̘Z��

�@ �w���{�ދ��Z�p�j���l�x�u���� �ދ�̈Ӌ`�v�ɂ����ẮA�P���Ȏn������n�߂āA�_���I�Ɍ�̂��ׂĂ��o���Ƃ����A�傰���Ɍ����A�w�[�Q���̘_���w��A�z������悤�ȋc�_�̐i�ߕ��ŁA�������A�P�ɒ��ۓI�Ȍ��t�̐��E�̂Ȃ��Ői�߂���̂łȂ��A�ނ̘Z���i���N�u�c�j�Ƃ�����̓I�Ȃ��̢̂�_���I��������A�z���͂���g���čl����u���ࣂ������͂������Ă����ނ��̊�{�I�v�f�Ƃ���Ă���A�ނ̘Z���Ƃ́A��A���A�ƁA�a�A�I�����A�E�L�������B�������A�u�K�{�̏�������Ǝ��ł���A�Ȃ����ꂪ���̒������Ȃ��v�Ƃ����B�u�S����̉����ɂ����Ȃ��v�ƒf��A�Ƃ̐�ɂ����A�O�̂��郄�X�ŋ���˂��Ĉ�����悤�ɁA�˂��̂��ȗ����āA�Ƃ̐�ɂ����Ȃ�������ň����|���Ĉ����邱�Ƃ��ł���B���ۂɁu���Ɋe�n�Ɍ���A�`���ނ�A���Ȃ��̋���⌊�ނ�A�A�C�k�̐�݂��p������̋���Ƃ̂��Ƃ����̎���ł���B�������A�Ƃ̒����ɂ͌��x������A�Ƃœ͂��ʋ�����[�x�ɂ��鋛����߂炦��Ƃ���Ƃ��A�����ɏ��߂ĊƂɑ��鎅�������Ă���l�Ă����������Ƃ͌����܂����v�B�k�A�O�͒���̏ꍇ�ɂ́A�n���ɂ��A�A�S�A�J�G���A�J�J���A���h���ȂǂƂ������A��̐�[�A�����ɂ��Ă��āA���Ƌt�����ɂƂ��������������w���B����ɂ���Đj�Ɋ|���������͂���ɂ����Ȃ�B�������J�c�I�̈�{�ނ�Ȃǂł́A�j���狛���O����Ԃ��Ȃ����߂ɁA�A�O���邢�̓J�G���̂Ȃ��j��p���Ă���A�|������������ɒ��ˏグ�A�����ɊƂ�O�ɐU��߂��ƁA���͊O��D���ɗ�����悤�ɂ��Ă���B�l

�u�����Č�ɁA���̎�������ɍׂ��������̂ɉ��ǂ���A�I������E�L���l�Ă���āA�D�̎g�p���s���R�Ȃ鎞�Ɋݕӂ���̒ދ��ɋ@������t�^���邽�߂ɁA�Ƃ��O�q�̊ƂƂ͕ʂ̈Ӗ��ő�I�ɏo�������Ƃ͌����܂����v�B�u�ނ�̘Z���͌㐢���猩��Ίm���ɒނ��̗v�f���邱�Ƃ͔ے�ł��ʂ��A���̍�������ɂ���A���͂��ׂĂ��鏘���ɏ]���������W�����Ƃ݂�ׂ��ł��낤�B�v����ɁA�ދ�̖{���͂ǂ��܂ł������̋����������|���Ď茳�ɂ����炷��_�ɂ���A�Ƃ�����ł��낤�v�B �����ɂ͏]���̒���ɂƂ���Ȃ����R�Ȕ��z�A���j��_���I�Ȏv�l�Ɋ�Â��đ�����p�������m�ɕ\��Ă���A���ɐ旧�i��ꎟ�́j�ƂƂ����Ƒn�I�Ȑ��͋ɂ߂ċ����[���B

�u���ڋZ�\�I���@�v�E��{�ނ�Ɓu�ԐڋZ�\�I���@�v�E����ނ�

�@ �u��O�́@�ދ��@�̕��ނƉ���v�ɂ�����A�ދ��@�̌n���I�ȕ��ނ��Ƒn�I�ŁA�Ȃ�قǂƎv�킹��B�@�a��́u�ނ�t�̋Z�\�̊ϓ_����A���̋Z�\�����ړI�ɓ����ꍇ�ƊԐړI�ɓ����ꍇ�Ƃɑ�ʂ�����v�Ƃ��āA�Ƃ̗L���͕ʂƂ��āA�܂���{�ނ�̏ꍇ���l�@���Ă���B����̑I��A���G�A�������f�Ȃǂ͑O��Z�\�ł���B�u�������ނ�グ����ꍇ������ɁA��k�l��ɋ��M�������āA������ƂȂ莅�Ȃ��ʂ��Ēގt�̎�Ɋ��������u�ԁA�����̑召�A���a�����̏�܂��a���̎�ނɏ]���A����킹��̎�S�Ȃǂ͂��ꂼ��قȂ���̂́A�����ɏK�n����Z�\�����ĖړI����ނ�グ�I���̂ł���B���̏ꍇ�̘J��͑S���A�ގt���g�̐g�ɂ����Z�\�����ڍ�Ƌ��ދ����g���ĂȂ����̂ŁA���R�A��{�ނ�ɂ����Ă͒ދ����Ԓ��A�ގt�͏I�n�ދ�痣����ʂ������Ƃ���v�B

���ɉ���ɂ��ďq�ׂ�B�u����̑I��A���G�A�������f�A���a�@�Ȃǂ͈�{�ނ�Ɠ������O��ׂ��Z�\�ɂ����A��������Ɍ�����ۂɂ͂��̏ꏊ�ɒގt�͋����킹�ʂ����ʂł��苛���͎������ۂނ̂Œގt�̋Z�\�͂Ȃ�璼�ړI�Ɋ֗^���Ȃ��B���Ȃ킿�A����𓊉�����̂��ގt�͂��̋���𗣂�A���邢�͑��̍�Ƃɏ]�����A���邢�͑D��ɂ܂��͉ƂɋA���ċx�{���Ƃ��Ă��Ă������������x���Ȃ��v�B

�������āu��{�ނ�Ȃǂ͒��ڋZ�\�ދ��@�ɁA����Ȃǂ͊ԐڋZ�\�ދ��@�ɑ�����Ƃ�����B���̋Z�\�֗^�̒��ڊԐڂ͒ދ��Z�p�̍��{�I���ق��������̂ł���v�Əa��͌����B

����ł͋���j�Ɋ|����u���킹�v���s���K�v���Ȃ��B�������A���̎d�|���̐���A�ݒu�A���a�A�Ȃǂ̋��@�Z�p���K�v�ł���B�d�|����ݒu��A���t�^�ނ�l�͒ގ����痣��邪�A������Ɋ|���邱�Ƃɂ����ĊԐړI�ɋZ�\���s�g���Ă���̂ł���B�ł͂Ȃ��A�ނ��^�ގ����痣���̂��B�ƂɋA���ċx�{���邽�߂��邢�͕��Ƃ��s�����߂ł͂Ȃ��B�����炭���t�͎��̋��̂��߂ɁA����^�d�|�������A�a��p�ӂ���Ȃǂ̍�Ƃ��s���ł��낤�B�����j�Ɋ|����܂ő҂��Ԃ��ق��̎d���ɏ[������̂ł���B

�a��́u���J�����@�B�����ցA�n�@���������D�@�i������Ɠ��l�ȁA���g�p�Ƃ��̊Ǘ��̐��̐i�W���ꉞ�ސ������B�������ދ��ɂ����Ă͉E�H�Ƃ̂��Ƃ��ꍇ�ƈقȂ�A�S�������̖@���ǂ���ɂ͂䂩�Ȃ��B�K����������ނ���{�ނɑ�ʂ����邱�Ƃ������Ȃ��B����͋����̎�ނƂ��̏K���Ɏ��R�I�����邪���߂ł���B���Ƃ��A---�J�c�I��C�J�̔@���A����͓K�����A�������Ĉ�{�ނ�̕�����������ŗ��h�ȎY�Ƃ��×����������߂Ă���B�䂦�ɂ��̗��҂̋Z�p�I���l�͌Â���荡�Ɏ���܂ŕ��u����ׂ��A���̔����������K�������n��I�ɂ͘_�����Ȃ��B�������A�ꉞ�̈�ʘ_�Ƃ��āA����̋L�ڂ����łɌÂ��w�Î��L�x�ɂ������A�I�v�̗��j�������A�ދ��͂܂��A��{�ނ�Ɏn�܂�A����ɑ����ċ��������߂�Ƃ����w�͂��\�Ȕ͈͂ɉ���W�����߂��ƌ��邪�Ó��ł��낤�v�B�����a��͌����B

���̂悤�ɁA���ׂĂ̒ދ��@���܂��ŏ��Ɂu���ڋZ�\�I���@�v�Ɓu�ԐڋZ�\�I���@�v�Ƃɑ傫�������Ă���A���ꂼ��̒��ł���ɁA���p����L��kճ���l�ނƂ����łȂ�����ށi�Ⴆ�E�i�M�̒ނ���̒��ɂ̓h�o�~�~�Y�����Ŕ����������ŁA���p�����ɒނ�ނ��������j�ɕ����A�L��ނ���ނƋ���ނւƎ��X�Ƌ敪���Ă����B�܂��u���ځv�A�u�Ԑځv�̋��@�̂��ꂼ��́A�ƒނ�Ǝ�ނ�ɕ������A�ƒނ́A�@�����g���u�L���ƒށv�A�A�����g��Ȃ��u�����ƒށv�A�B�e���r�����g���u�V���ƒށv�ɕ������A�@�͂������Ɋւ��āA�A�D�P���k�P���Ȑ����g����{�j�d�|���l�A�C�D�ꐎ�i�e�����Ƃ��Ă�A�I�����̉��Ɏ��̒����j���������́A�}�_�C�ނ�Ȃǂŗp����j�A�E�D�Q��i���̎��͂ɋe�̉Ԃ̂悤�ɏ����Ȑj��������������Ă�����́B�C�J�ށA�{���ނȂLj����|���ނ�ɗp����j�ɕ������A�A�����ނ̉��ʋ敪�����B��ނ���A���l�ɁA�@�L����ށA�A������ށA�B�V����ނɋ敪����A����ɂ��̂��ꂼ�ꂪ���ʋ敪�����B���X�B

���������ދ��܂�}�L�R�{�V�ނ�

�@ �a��͎�ނ̇@�̂Ȃ��Łu������v�Ƃ����u�������̗p���ς܂���---�V������������̂�����A�������ɗ��������Ɩ��t���v�A�u���������̈��Ɉɓ����݂̃}�L�R�{�V�ނ�����v�A�ƃ}�L�R�{�V�ނ�̐����y�[�W�ɓn���čs���Ă���B���͑��͑S�̂��}�L�R�{�V�ނ�̐����ɂ��Ă��B�܂����̏͂̌㔼�ŁA�}�L�R�{�V�ނ���ق��̒ނ�Ɣ�r���āA�D���ʔ������r�������Ǝv���Ă���B�������Q���암�̊C�ōs���Ă���}�L�R�{�V�ނ肪�A���ɓ��˒n�Ƃ���炵�����Ƃ��a��̂����̕����炤��������̂ŁA�Ƃ��ɐG��Ă����B

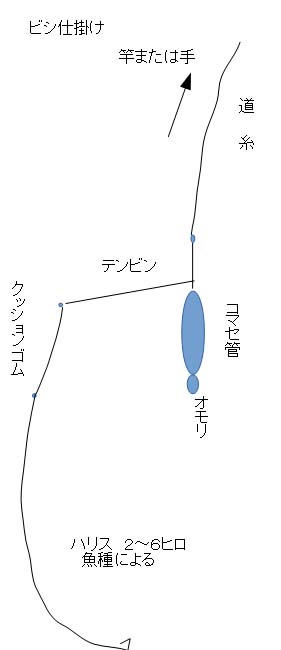

�ނ́A���̒ނ�ł́A�h���a�ƃR�}�Z�̃V���X�����`�̐̏�ɏ悹�A舗t(�܂�舗t�����L�t���̗t�j�ŕ����A�n���X�������t���āA������x��������A�n���X���Ȃ��Ċ������ɋ��ݍ��݁A�n���X�̏�[�Ɍ���Ă��铹���̓���u���X�ɊC���ɉ��낵�v�A�^�i�ɒB�����Ƃ���œ��������������ƁA���������ق���͉�]���Ē����A�Ɨt�͎h���a���c���ė���R�}�Z���l�U����A�Ɛ������Ă���B

�����炭�A�o�ϓI�ȗ��R�ŁA�����ɂׂ͍��ď�v�ȃe�O�X���g�����Ƃ��ł�������g���Ă����̂ł��낤���A���[���R�O���Ƃ��Ă��A�n���X�ȊO�̂Q�O�����̓��Ɋ����t���邱�Ƃ͕s�\�Łi�������Ƃ��Ă��d�|���͐̏d���ł͒��܂Ȃ��̂ł͂Ȃ����j�A ��ŏq�ׂ��Ă���悤�Ȏd���ŁA��ɒ݂邵�ĊC���ɏ��X�ɉ��낵�A�^�i�ɓ͂��Ă���A������������Đ���]�����A���Ƃ����̂ł��낤�B���̓_������̃}�L�R�{�V�ނ�Ƃ͏�������Ă��邪�A�^�i�Ő������R�}�Z���T����A�h���a�����̒��ɕY���_�ŁA�܂������A����s���Ă���}�L�R�{�V�ނ�Ɠ������̂ł���A����̂��ꂪ�ˑR�������ꂽ�̂łȂ��Ƃ���A�a���Ă���}�L�R�{�V�ނ肪�e�n�ɓ`�������̂��ƍl���Ă����̂ł͂Ȃ����B

�u��i������j

�u���ڋZ�\�I���@�v�ɂ��āA��̕��ނ��s�����̂ɑ����A�u�ԐڋZ�\�I���@�v�Ɋւ��ē��l�̕��ނ��s���Ă����B���̋��@�͊Ԑڈ�{�ނ�Ɖ���ނ�ɑ�ʂ���A�O�҂͒u��Ǝ�������Ƃɍוʂ����B��Ɏ����q�ׂ邱�ƂƂ̊֘A�Œu��ɂ��Ă����łӂ��B�������̊ƈ�{���Ɏ��E��������a���A���Ȃǐ��[�̒ނ��ɗ��ĂĒu���A���鎞�ԁA���ɂ͗����܂ŕ��u���ċ����ނ��̂�҂ނ肪�u�ƒu��v�ŃE�i�M�ނ�Ȃǂɗp������B

�Ƃ͎g�킸�A�����݂̖ؐɌ���ŋ���҂̂́u���u��v�ł���B�܂��ނ���M�⑾����

�̃E�L�Ɍ���Ő����ɕ��u������̂��u���u��v�Ƃ����B

�ȏ�A��O�͂܂ł̋��@�Ɋւ���a��̉���̊T�����Љ���B

���̂��Ƃ̑�l�͂���Ō�̑�\��͂܂ł͒ނ�ɕK�v�ȗv�f�A�u�ނ�̘Z���v����уe���r���Ȃǂɂ��Ă̎j�I�l�@�Ɖ���ł��邪�A�i�Q�j�ōs�����̋c�_�ɒ��ڂɊ֘A�̂��邩����A���p���邢�͎Q�Ƃ���ɂƂǂ߁A���̒����I�Љ�͏ȗ������B

�u�ȗ͉��E���l���v�̌���I�`�ԁA�C�J�ނ�ƃJ�c�I�ނ�

�@�a��́A�ނ�t���Ɓ^�d�|���Ɂu�����킹�v�A�����̋Z�\���s�g���Ēނ肠���钼�ڋZ�\���@����A���������߁A�ȗ͉��E���l����ڎw���ԐڋZ�\���@�ւ̈ڍs���ދ��Z�p�j�̕K�R�I�X�����Ƃ��Ȃ�����A��O�I�ɁA�C�J�ނ�ƃJ�c�I�ނ�ɂ����ẮA���܂���{�ނ肪�s�Ȃ��Ă���A�Ə����Ă����B�������A���̖{��������Ă���V�O�N�ȏ�o���A���̊Ԃɋ@�B���A�I�[�g�����̐i�W�͒������B�C�J�ނ苙�D�͌��݂ł̓R���s���[�^����̑S�����C�J�ނ�@�A�܂胍�{�b�g���g���ăC�J��ނ��Ă���B�킽����YouTube�Ō�������ł́A�d�|���𓊓������芪���グ���肷��@�B�E���{�b�g���i�Б������Łj�P�S��A��{�̎d�|���ɐj���Q�V�{�B�ʂȓ���ł́i�D�̑O�������j�����ɂU�{�̎d�|���������āA�ނ肠����ꂽ�C�J���W�߂Ĕ��ɓ�����Ƃ��s���l���͈�l�ł������B�ނ�́u�S�����v�ōs�Ȃ��A��g���́i�@�B�ɕs��������Ȃ�����j�ނ��^�d�|���ɂ͎w��{�G��Ȃ��͂��ł���B�D���������̐�����s���D���ƁA�C�J�ɓ����P���ȍ�Ƃ������s���Q�A�R�l�̏�g���Ƃ����ŁA���������Ȃ��Ă���A�����u�����v���������Ă��邱�Ƃ͊m�����Ǝv����B

�V�т̒ނ�ɂ����Ă��A�C�J�j�i�C�J�p�j����{�����p����A�I���C�J��ʂƂ��āA�����C�J���X�����C�J�������i�T�{����P�O�{�B�w�C�J�E�^�R�@�ނ�ǖ{�x���T�Ԓނ�T���f�[�ʍ����Q�O�O�R�j�̃C�J�d�m�������d�|���Œނ��Ă���B���[���ɂ��u�V���N���@�\�v�Ȃǂ̔���������̂��p�����Ă���悤���B���ꂪ�u��{�ނ�𐔑��W�������߂��ނ��v�ƒ�`��������A�V���D�̃C�J�ނ������d�|���A�܂�u�ԐڋZ�\�I���@�v�ōs�Ȃ��Ă���B�E���D�Ƃ̈Ⴂ�͖��l�����Ȃ���Ă��Ȃ��_���B

�܂��J�c�I�̈�{�ނ�ɂ����Ă��A�ȑO���烍�{�b�g���̌������s�Ȃ��Ă���B�J�c�I�̈�{�ނ�͑�ςȏd�J���Ől��W�߂�����Ƃ����B�Y�ƊE�Ƀ��{�b�g���p���L����A���x�ȓ���̂ł��郍�{�b�g�J�����ŋߋ}���ɐi��ł���悤���B�߂������ɁA�J�c�I�̈�{�ނ�����{�b�g�ɂ���čs���邾�낤�Ɨ\�����邱�Ƃ��\���ɉ\���B

�@ ���̎�ނɂ���ĈႢ�͂��邪�A���ꋙ�̖ړI�́u�����v�������邱�Ƃł���B�u�����v�̍���͍ŏI�I�ɂ́A�D�̔R�����l��������������Č��܂�B���Ƃ����{��`�o�ς̌����ɂ��������ĉc�܂�A�u�����v���Nj���������A�ȗ͉��E���l���̐i�W�͕K�R�ł��낤�B�a��̓J�c�I��C�J�̏ꍇ�ɂ́A��{�ނ肪���̏K���ɍ��킸�A����ނ�͓K���Ă��Ȃ��ƍl���A�������Z�p�j�I�@���̗�O�Ƃ����B�������A�����_�ōl����A�ނ̋��Ǝj�̔c���͊�{�I�ɑS�����m�Ȃ��̂������A�ƌ�����B

�u���ړI���@�v�Ɓu�ԐړI���@�v

�a��́u�����v���Ȃ킿���Y�ʂƁu�ȗ͉��v�̔��W�Ƃ����Z�p�j�I�ϓ_�ɗ����A�ނ�ɂ����Čl�̋Z�\�̐�߂銄���ƁA�Љ�E�Y�Ƃ̔��W�ɂƂ��Ȃ�����A�p��̉�݁E�֗^�̓x�����ɂ���āA�ދ��@�ړI�ދ��@�ƊԐړI�ދ��@�̓�ɕ����Ă����B

���ړI���@�Ƃ́A�ނ�t���邢�͋��t����ɒނ莅�i���邢�͒ނ�Ɓj�������Ă���A�d�|���i���邢�͋���j���痣��邱�ƂȂ��A�����肪�������Ƃ��ɁA����̋Z�\�ɂ���ċ���j�Ɋ|���Ēނ�ނ�ł���A�ԐړI���@�Ƃ́A��������j��ۂ�Őj�Ɋ|����悤�Ȓނ�ł����āA�ނ�t������j�Ɋ|���铮��A���Ȃ킿���킹���s���K�v�̂Ȃ��ނ肠��B���������Ă܂��A�Ԑڋ��@�Ƃ́A�d�|���𓊓�������A�ނ�t���邢�͋��t���d�|�����痣��āA�ق��̍�Ƃ����Ă��邱�Ƃ��x�{���Ă��邱�Ƃ��ł���A���̂悤�Ȓނ�ł���B�����Ȃ����މʂ��猾���A�i�������ŗ����̒ނ�����\�ł���j����̂悤�ɑ����̐j�̂����d�|����p���邱�Ƃ��ł���Ԑڋ��@�����ڋ��@�����L���ł���ƌ��������ł���B�܂��A�ނ�ƂƂ��čs���̂ł���A���Ԃ̗L�����p�Ƃ����_������A�Ԑڋ��@���f�R�L���ł��邱�ƂɂȂ�B

�����������č��킹��ނ�ƌ��������킹�̒ނ�

�a�������ڋ��@�Ƃ́A�킽�����l�@����V�тƂ��Ă̒ނ�̏ꍇ�ɂ́A�ނ�l���A�Ƃł��ꎅ�ł���A���M������������A���킹�ċ���j�|�肳���Ēނ���@�ł���A�Ԑڋ��@�Ƃ́A�u���j�i�u���Ɓj�ɂ��āA�[�a�j���g���̂ł���h���a��p����̂ł���A��������j��ۂ�Ŋ|����̂�҂ނ�A�܂���������킹�Œނ�ނ���ł���B�u�u���j�v�͏�ŏa�����Ă����u�u��v�Ƃ͏����Ⴄ�B���̂��Ƃ͌�łӂ��B

�����āA�킽�������ꂩ��q�ׂ悤�Ǝv���A�}�L�R�{�V�ނ�A�t�J�Z�ނ�i�E�L�ނ�j�A�t���C�E�t�B�b�V���O�A�C�V�_�C�ނ�Ȃǂ́A�����������č��킹��ނ�ł���̂ɑ��āA���S�҂��h�g��Ȃǂł����Ȃ��Ă���ӂ��̃T�r�L�ނ�A�����ȏ�̐l�����ōs���r�V�ނ�A�W�M���O�A�g�ނ�i�g���[�����O�j�Ȃǂ́A�����a�̂����j�A���邢�͋[�a�j���̂ݍ���Ŏ�������j�Ɋ|����u���������킹�v�̒ނ�ŁA���ꂼ�꒼�ړI���@�ƊԐړI���@�ɑΉ����Ă���B

��{�ނ�Ɖ���A�V�т̒ނ�Ƌ���

��ʓI�ɂ́A����Ɂu�����킹�āv�ނ�ނ�A�܂�u���ړI���@�v�́u���킹�āv�ނ�ނ�ł���A����痣��Ēނ�A���l���E�ȗ͉����\�ɂ���u�ԐړI���@�v�́u���������킹�v�̒ނ�ł���B���ƂƂ��Ă̒ނ�́A�J�c�I�̈�{�ނ�̂悤�Ȓ��ړI���@�͎���Ɍ���A����ނ�ւƕω��E���W����̂��Z�p�j�I�@�����Əa��͌����B����͂����Ƃ����ƌ�����B

�ނ�ɂ͎����Ƃ������̂�����B�܂苛�̐H���������ɂȂ鎞�Ԃ����肻����O���Ύd�|�������������Ă����͒ނ�Ȃ��B������A��莞�ԂɏW�����đ����̎d�|���i�����̐j�j�𓊓�����K�v������B�����A�D�ɏ���Ă���ނ��̐��͌��܂��Ă����莞�ԓ��Ɏd�|���𓊓��ł���Ɍ��E������ƂƂ��ɁA����𑀍삵�A�u���킹�v�A����j�Ɋ|�����Ƃ̉ɂ�����������B�����ŁA���̏o�D������ő�̋�����g���悤�Ƃ���A����^�ނ��ɐl���u�����킹���v�ɋ����|���邱�Ƃ̂ł���u���������킹�v�̒ނ�A��x�̎d�|���̓����ʼn��C���̋����|���邱�Ƃ̂ł��鉄��d�|���̗̍p�A�܂薳�l���E�ȗ͉����Nj�����邱�ƂɂȂ�B���Ƃɂ����ẮA�ނ��Ƃ��邢�͒ނ�̘J���͖ړI�ł͂Ȃ��A���l�邽�߂̎�i�ł���B�ړI�͍ő���̋��l�邱�Ƃɂ���B�����Łu�����v��������Ƃ����v������o�����āA�K�R�I�ɖ��l���E�ȗ͉��A���邢�͊ԐړI���@�����i�ނ��ƂɂȂ�Ǝv����B

�u�ނ������v���Ƃ���ڂ̗V�т̒ނ�

�a��͊�{�I�ɂ́A���ƂƂ��ẮA�܂�V�тł͂Ȃ����̂Ƃ��Ă̒ނ�ɂ��ď����Ă���B���������āA�ނ̘_�l�ɂ����Ắu�����v�܂苙�l���̑召�Ƣ���l���^�ȗ͉���̒��x����v�ȊS���ɂȂ��Ă���B�����A�V�т̒ނ�ɂ����ẮA�u�ނ�����邱�Ɓv���̂��d�v�ŁA�މʂł���l������ɓ���邱�Ƃ͓�̎����Ƃ��l����A����l�����u�ȗ͉��v�͗V�тƂ��Ă̒ނ�̖ړI�ɔ����邱�Ƃ��ƌ����Ȃ����Ȃ��B�V�т̒ނ�ł͒ނ�l�������Ŏd�|���𓊓����A�i���킹�Ēނ邩���������킹�Œނ邩�͂ЂƂ܂������Ƃ��āj���������H���Đj�Ɋ|�������Ƃ��ɁA�����\���̏u�ԁA���̒ނ��̂���ꏊ�\�Ɂu�����킹�v�A��Ɏ��������A���邢�͊Ƃ𑀍삵�ċ��������āA���������邩�ʖԂŋd�������āA������荞�ނ̂łȂ���Ȃ�Ȃ��B�ނ�l�͒ނ��Ɂu�����킹�v�āA�܂莅�^�Ƃ��������̒�R�����킵�����邱�Ƃɂ���āu����ނ�v�̂ł���A����͒ނ肠����ꂽ��̋��Ɏ�ŐG��Ă݂邱�ƂƂ͕ʂ̂��Ƃł���B

�����m�푈�O�̎��l�Œނ�l�̍����y�V���́w�ސS�A���S�x�̂Ȃ��Ŏ��̂悤�ɏ����Ă���B�u�����������āA�O�O�Ɨ�����A�c�c���Əオ���Ă���u�Ԃ̖@�x���A���̃A�^���Ƌ����܂����������̂��̂Ƃ��Ă��܂��܂ł̉��b�ԁA���ꂪ�ދZ�̐[���̖ړI�ł��蓩�����Ȃ̂ł���B�����啨�����āA�O�O�ƈ����グ�ɋ�S���Ă���Œ��Ƃ������̂́A�����ɂ�������B�悭�l�͋��̂��������Ƃ��A�T�̐l���ꍏ����������Ƃ����Ă��A����Ɋ����Ă����������ʂƂ������A����͖{�����v�B����ނ�Ƃ������Ƃ́A���̊|�����Ă���ނ莅���邢�͊Ƃ������Ŏ����Ēނ邱�Ƃł���B�����邢�͊Ƃɋ����|���������A�����Ɂu�����킹�v�Ȃ���Βނ�l�͒ނ������ƂɂȂ�Ȃ��̂ł���B

�������A�ނ�l�́i�ӂ���A���܂�ނ�Ȃ������ł����邪�j�ލs�ɍۂ��Ă͂ł��邾���傫�ȁu�މʁv���グ�����ƍl���Ă���B�ނ�l�́u�ނ���s���v�����łȂ��A�l������ɓ��ꂽ���̂ł���A�ł��邾�������u�����v�����߂�B�����āA���Ƃ��Ɩ��l����ȗ͉��͋��������߂邽�߂ɋ��߂�����̂ł���B�����ŁA��҂��u�ނ�����邱�Ɓv�̖ʔ��������炷���ƂȂ����邢�͖ʔ��������炷���x�������������������߂邱�Ƃł������ŁA�V�т̒ނ�ɂ����Ă��ȗ͉��E���l���͒Nj�����邱�ƂɂȂ�B

�J�c�I�̈�{�ނ�\�E���D�ƗV���D

�ŋ߂�YouTube�̓���ȂǂŁA�N�ł��ȒP�Ɂ@�J�c�I���D�̒ނ�̗l�q�����邱�Ƃ��ł���B�a�������ړI���@�̓T�^�ł���J�c�I�̈�{�ނ�ł́A�ނ��i�ނ�l�Ƃ͌Ăтɂ����j�́A�Ƃ��ӂ���ċ[�a�j���C���ɓ������A�J�c�I���j�Ɋ|����Ɠ����ɊƂ̒e�͂𗘗p���r�ƍ����g���ĂT�L�����邢�͂���ȏ�̏d�ʂ̋������֒��ˏグ��悤�ɂ��Ď�荞�ށi�j�ɂ́e������f���Ȃ����߁A�Ƃ�Ԃ��Ƌ��͈�l�łɐj����O���j�B��������\������ɂ͂����炭�S��ȏ���J��Ԃ��B����͑�ςȏd�J���Œނ����W�߂邱�Ƃ�����Ƃ����B�߂������̃��{�b�g���͕K�R�Ǝv����B

�����A�f�l�̒ނ�q�Ɉ�{�ނ�ŃJ�c�I��ނ点��V���D������B�o�`���Ă���D�����ł����ς��ɂȂ�܂ŋ��Q��ǂ������������@�B�I�ȘJ���𑱂��Ȃ���Ȃ�Ȃ����D�̏�g���Ƃ͈Ⴂ�A���A��̗V���D�Œނ�ނ�l�͓r���Ŕ���x�ނ��Ƃ��ł��A�ނ��Ɂu�����킹�v�����̘r�ő�^�̋�����C��C�ނ肠����i�����ĂP�O�C���ނ�Ώ\���ɖ������邾�낤�j�J�c�I�̈�{�ނ�͊i���Z�I�Ȗʔ�����������V�т̒ނ�Ƃ��ď\���Ɋy���߂�Ǝv����B

�@�}�O���̉��ꋙ

�@����ɑ��āA�a��ɂ��A����ނ�͋���Ɂu�����킹�Ȃ��ނ�v�ł���B�Ⴆ�A����̉��m�}�O�����ꋙ�ł́A�P���P��A��R�C�O�O�O�{�̎}��ƒނ�j�̂��� �S���P�O�O�`�P�T�O�������̒����̎d�|���̑S�̂��A���̐j�ɉa�����Ȃ���S�`�T���Ԃ����ē����i����j���A�R�`�S���Ԃ́u��҂����v������A�E�B���`�œ���グ��i�g��j���A����ɂP�O�`�P�T���Ԃ�����Ƃ����B�i����@�ރ��[�J�[�AHUJIKIZAI�̃z�[���y�[�W�ɂ��B�j

�}�O���̉��ꋙ�ł́A�����͗g��܂ŁA�ނ�l�i�D���j�͋x�e������ق��̍�Ƃ��s�����肵�Ă��āA���͓�҂��̊Ԃ̂��鎞�ɂǂ����P�O�O���������ꂽ�����Őj�Ɋ|������̂ł���A��g��������̈���̒[�ɑD��łӂ�Ă����Ƃ��Ă��A���܂������Ԃ܂ł͂��̓�ɉ������Ȃ��̂�����A�a�����悤�ȈӖ��ŋ���Ɂu�����킹�v�Ă���Ƃ͌����Ȃ��ł��낤���A�܂��u����v�������A�|�������}�O����D�܂ň�������́A�����Ȃ��悤�ɏ�g�������l������Œ����M���t�Ȃǂ�p���Ĉ����グ�邪�A�������ނ�́u�r�Œނ����v�Ƃ͒N���l���Ȃ��ł��낤�B�����āA���̂悤�Ȓނ��V�тƂ��čs�����Ƃ����낤�Ƃ͎v���Ȃ����A�s�Ȃ����Ƃ��Ă��A�ނ�����Ċy���Ƃ͊������Ȃ����낤�B

������ƒꉄ��

����v�����T�C�g�ɂ��ƁA�}�O������̊���ɂ̓u�C�����Ă��ĂقڊC�ʂɂ���A�j�̂��Ă���}��̒����͂Q�O�`�R�O���ŁA���͑�m�̂ǐ^�A�܂�[���C�ł����Ȃ���̂ŁA���̉���d�|���́A�C�̕\�ʂɕ����Ă���B���������āA����͕�����ł���B

�����A�g���t�O�Ȃǂ͂ӂ���C��ɂ���̂Łu�ꉄ��v�Ŋl��B�t�O���ꋙ�ł́A�E�L�ƃI�����Ŋ�����C��߂��ɒ���A���ꂩ�琂�炵���}�j���قڒ�ɗ���悤�ɂȂ��Ă���B�v�����̂���L���ł͂S�q�����Ƃɐj�𒅂��A�S�����S�`�T�����Ƃ����d�|��������A�܂��P�S�����Ƃ����d�|��������B�}�O���̉���Ƃ̓P�^���Ⴄ���A����ł���ϒ����B�������J���X�t�O�͕ʂŁA������u���͂���v�Ŋl���Ă���n�������B�܂��A�t�O�͂T�`�U���̎Y���V�[�Y���ɂ͊C�ꂩ�炠�����Ă���̂ŁA��u�ԂŊl��A�Ƃ������B

�@���s�{�����i�P�O�O���Ȑ�j�Ő���ɂ����Ȃ��Ă���A�}�_�C�̉��ꋙ�́A���s�{�C�m�Z���^�[�A�z�[���y�[�W�̐}�ɂ��A�j�͒�ɔ��킹�Ă���B�d�|���̑S���͂W��������P�Q�����ł���B

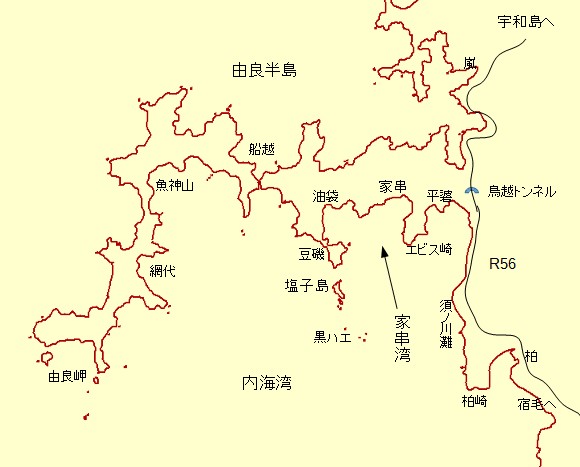

�R�ǔ����̓쑤�A���_�R�̘p��A�G�r�X�肩�牖�q���ɂ����ẲƋ��p�̏o���t�߂͂Ƃ���ǂ���ɂ�����Ƃ������������鍻�D��ł���A�A�}�_�C�A�C�g�����Ȃǂ��ނ��B�E�}���Q�ƁB

�Ƌ��p�o���ɂ͎��X���t������Ă��ĂS�S���[�g�����T�S���[�g���̒����̎d�|�������ĉ��ꋙ�����B�j�̐��͂P�O�O�{���x���낤���B����̒[�ɂ͖ڈ�̃u�C���t���Ă��邪�r���ɂ̓E�L���t���Ă��炸�A����̒[���珇�ɒ��߂Ă���̂ŁA����͒ꉄ��ł���B�������A�g���M�X�̒��Ԃ̂悤�ȏ��������C���Ă��邾���ŃA�}�_�C��C�g���������Ă���̂��������Ƃ��Ȃ��B�D�͘p���Œ���������Ő����ԁA�������������҂��Ă��邾���̂悤�ł������B

�@�����A���́A���_�R��Ƌ��̘p�ŁA���X�V�[�A���J�[���g���������ނ�ŁA�A�}�_�C�A�C�g������_���B�ŋ߂̓A�}�_�C�͒ނ�Ȃ����A�C�g�����̓|�`�|�`�ނ��B���̒ނ�́A�����肪��������Ƃ𗧂Ă邾���Őj�����������̂łقƂ�NjZ�p�͂���Ȃ����A�Ƃ��������[���������i����Ɂu�����킹��v�j���ڋ��@�ł���B���̏����Șp�̒��ł́A���̒��ڋ��@�̂ق����u�����v�������悤���B

����ނ�͊�{�I�ɁA���t�^�ނ�l���ނ��Ɂu�����킹�v�Ȃ��ނ�ŁA���Ǝ҂ɂ���čs�Ȃ��Ă���B�����A�ސl�����Ă��Ȃ����ɗ��ꂽ�Ƃ���ŋ����|������A��ɂȂ��Ď�荞�ނ̂��Ƃ��Ă��A�l�X�ȁu�����킹�Ȃ��v������A���̒��x�ɂ���Ă͗V�т̒ނ�ɂȂ���̂�����Ǝv����B

����ނ�Ɖg�ނ�i�g���[�����O�j

���N�O�܂Ńn�}�`�̉g�ނ�i�g���[�����O�j������Ă����n���̋��t�E���c�{�����畷�����Ƃ���ł́A�T�O�N���炢�O�܂ł͗���̂͂₢�L�㐅���ŁA������j�Ɏh��������d�|���𗬂��ăn�}�`��ނ��Ă����Ƃ����B�a��͂��̂悤�ȋ��@���u���iŶ�j����v�ƌĂ�ł���B���̎d�|�������{�������A�����ɂ����ڈ�̊�����������݂��Ȃ��Ȃ��Ă���A���L���������ɉ����Ďd�|�����������̂��Ƃ����B�i���̂���܂ŋ��D���g���Ă����̂͏o�͂̏������ċʃG���W���ŁA�D�̑��x�͂Ђǂ��x�������B�u�ċʃG���W���v�E�B�L�y�f�B�A�B�j

������������ł͒��̗��ꂪ�h���a�����̌Q��ɉ^��ł����̂�҂��ƂɂȂ�B�����āA��������������͐i�H��ς����Ȃ����A���̌Q��͗\�z�Ƃ͈�������������邩������Ȃ��B

�P�X�U�O�N��ɂȂ�ƁA�f�B�[�[���G���W���𓋍ڂ����q���x�̑������D�����y����B�����āA�u��������v�ɑ����āA��{�̒���������e���x�̏o��f�D�ʼng���đ���A���̌Q��̒��ɒ��ځA�h���a�Ȃ����^���a���^�Ԃ̂��g�ނ�i�g���[�����O�j�ł���B�D�͎��R�ɐi�H��ς��A���̌Q��̂���ꏊ��T�邱�Ƃ��ł���B���̂���Ƃ��낪�킩��A��������������k�����肠�邢�͉����肵�āA�J��Ԃ����̏ꏊ���g�����Ƃ��ł��A������̕����͂邩�Ɂu�����v�������͂��ł���B�����������R�Łu��������v���͑D�ʼng���u����v�܂�g���[�����O�Ɏ���đ���ꂽ�̂��Ǝv����B

���c����̉g�ނ�d�|���ɂ͂Q�O�{����j���t���Ă����B�����̐j���t���Ă���_�ł͉���d�|���Ɠ����ł���B�Ⴄ�̂͂��̎d�|����D�ɏ�������t����Ŏ����Ă���i�u�����킹�Ă���v�j�_�ł���A�����d���d�|���́u���킹��v���Ƃ͂ł��Ȃ����A���킹��K�v���Ȃ��A���͌��������킹�Ŋ|����B�n�}�`�͐����ĉj���ł��鏬����C�J�i���邢�͂���Ɏ����[�a�j�j��ǂ������ĐH���K�������邩��ł���B��ɁA���邢�͕K�������A��Ɏ����Ă���K�v�͂Ȃ��A�D���̓K���ȉӏ��ɁA���̃��[�v�i��j���|���Ă������Ƃ��ł���B

��u�u��Ɨ����u��A�����Ď�������

�a��̕��ނɁu�ԐڋZ�\��{�ނ�v�Ƃ������@������A�u��Ǝ������ꂪ����ɑ�����Ƃ��Ă���B�u��ɒ�u�u��ƕ��u�ꂪ����B

�Ƃ��g������u�u����Ƃ́u�������̊ƈ�{���ɁA���E��������a����ɗ��Ēu���A���鎞�ԁA���ɂ͗����܂ŕ��u���v���̌�A�|�����Ă��鋛����荞�ށB�Ƃ��g�킸�A�����^��̒[���݂̖ؐȂǂɌ���ł������Ƃ�����B

�܂��A��M�ȂǂɌ���Ő����ɕ��u������������̂����u��Ńu���A�q���}�T�ȂǑ�^���������̎d�|���Ŋl��ꂽ�Ƃ����B

�����A�ނ�����������D�ʼng�q����ނ����������ƌĂԁB�ގt�͂��̏ꍇ�����ގ���D��̖_�܂��͊ƂɌ��сA�������܂��������ۂ�ł��炱�����J�肠����̂ŁA���ړI�Z�\�̗v�_����u���킹�v�Ɋ֗^���Ȃ��B�u�D�ƒނ����Ƃ��Ɏ��������߂A�����|����܂ł͂���Ɏ���������ƂȂ�����������Ƃ����v�B

����������A�D�̂ǂ����ɓ�����ѕt���đ���A���t�͋���������܂Łu��������Ȃ��v�̂�����A���̒u��ł��낤�B���̓����Ȃ��Ƃ���ɐݒu����̂���u�u��ŁA���ɔC���ė����̂������u�ꂾ�Ƃ���A��������͎����u��ƌĂ�ł����͂��ł���B���́u��������v�͊m���ɓ����^���D�ʼng������g��Ȃ̂��낤���A��͓�Ɂu�u����v�Ă��ċ����|����܂Łu��������Ȃ��v�Ƃ����_�ł́A�u��Ɠ����ł���A�����炱���A�u��ƂƂ��Ɂu�ԐړI�Z�\��{�ނ�v�ɑ�������̂Ƃ���Ă���̂��낤�B

�������Ŏ����A�����Ȃ����B

�a��́u��������v����^������ΏۂƂ���A�Əq�ׂ���A�u�����Ƃ����̎�̉g��������I�n�A�ނ�肪��Ɏ����͒��ڋZ�\�I���ɑ����邪�A�����������͌����Ɏ��𗯂߂����`�����̂�A�ԐڋZ�\�ɑ������߂č����x���Ȃ��v�Ƃ������Ă���B�܂�A�a��͂��̎���������A���ہu�����v�̏ꍇ�A�u�����Ɏ��𗯂߂����`�����́v���Ă���̂ŁA�u�ԐڋZ�\��{�ނ�v�ɕ��ނ��邪�A�����A�ނ�肪�I�n�����^�����ł����Ă���A�u���ڋZ�\�I���@�v�ɑ�����Ƃ����B�����A�a��́A�d�|���������ɂ���ĉg���Ƃ��ɂ́A�I�n��Ŏ����ĉg���ꍇ�ƁA�u�����Ɏ��𗯂߂����^�_��ƂɌ���ł����v�ꍇ�Ƃǂ��Ⴄ�̂��ɂ��āA�������Ă��Ȃ��B��Ŏ����Ă��Ă������Z�\���s�g���Ȃ��̂ł���A��͒P�ɖ_�̑��ɂȂ��Ă��邾���Łu���ڋZ�\�I���@�v�Ƃ͌����Ȃ��ł��낤�B

�u����q���}�T�Ȃǂ͌���ł͉g�ނ�i�g���[�����O�j�ŁA���邢�̓W�M���O�ȂǂŒނ邪�A�a�̂����j���邢�͋[�a�j���u�����v����A�����̋��́A���������킹�Őj�����肷��̂ŁA�ނ�l�͋���j�Ɋ|���邽�߂́u���킹�v�̋Z�\���s�g����K�v�͂Ȃ��B������A��������͌��������킹�̒ނ�ł���Ƃ����_�ł́A��i���[�v�j����Ŏ����Ă��Ă��_�Ɍ���ł����Ă������ł���A���������āu�Ԑځv���u���ځv���Ƃ�����ʂ͈Ӗ��������Ȃ��B�������A������ɂ���A���킹���s��Ȃ��ނ�͂��ׂĊԐڋZ�\�I���@���ƒ�`����Ȃ�A��������͎����u��ł���A�u�ԐڋZ�\�v�ɕ��ނ���邱�ƂɂȂ낤�B

�����������悤�ɋ^���j���u�����v������邱�Ƃɂ�苛�ɐH�������A��{�I�Ɍ��������킹�ŋ����|����ނ�ł����Ă��A�Ƃ��邢�͓�������Ŏ��������Ȃ����ňႤ�ꍇ������B�W�M���O�ł̓W�O�̉g�����ɃV���[�g�E�W���[�N�ƃ����O�E�W���[�N�̂Q�̊�{�p�^�[��������A����ɃX���[���A�W���J�W���J�������Ȃǂ������̃p�^�[���Ɏ}�����ꂷ��B�����āA�G�߂ɂ��A�H���Ă���x�C�g�i�a�̋��j�̎�ނ��ƂɁA�W���[�N�E�p�^�[����ς���B�����āA�W�O�̉g�����ɂ���Ēމʂ͂͂�����Ⴄ�B�O�f�ÒJ�G�V�w�W�M���O�@�V���b�N�I�x

�g�ނ�i�g���[�����O�j�ł��A���c�{������͏�ɓ����i���[�v�j����Ɏ����ĉg���Ă����B�����Đj�ɂ���C�J�������Ă��邩����ł��邩�A���邢�̓^�R�E�x�C�g�Ȃ̂��ň�����Ǝv����i�����Ă���C�J�ł͉������Ȃ��Ă��悭�ނ��j���A��Ŏ�����������O�Ɉ�������߂����肵�Ȃ���D�𑖂点��̂ł���B�ÒJ�́u�C�J�̓����k�j�����l���X���[�E�W���[�N�̃W�O�̓����Ɏ��Ă���v�ƌ����Ă��邪�A�C�J�̓X�[�b�Ɛi�炢������~�܂�܂��X�[�b�Ɛi�ށB�X���[�W���[�N�͂��̂悤�ȃW�O�̈������Ȃ̂ł��낤�B�{������̓����̓��������̓X���[�W���[�N�Ɠ��l�̓������}�j�ɂ����i���j�C�J�̉a�Ȃ����^�R�x�C�g�ɗ^���邽�߂̂��̂������Ǝv����B

���̂悤�ɁA�W�M���O�ł��g�ނ�ł��A�j�̉g�����ɂ���āA�މʂ��Ⴄ�ƍl������B���ڋ��@�ɂ�����Z�\�ɂ́A���킹�ȊO�̋Z�\������B �a��́u����̑I��A���G�A�������f�v���u�O��Z�\�v�Ƃ��A�����Ē����Ɂu�j��ɋ��M�������āA������ƂȂ莅�Ȃ��ʂ��Ēނ�t�̎�Ɋ���������u�ԁA�����̑召�A���a�����̏�܂��͉a���̎�ނɏ]���A�u���킹�v�̎�S�Ȃǂ͂��ꂼ��قȂ���̂́A�����ɏK�n����Z�\�����ĖړI����ނ�グ�I���v�ƌ����Ă����B���̉ӏ��ł́A�u�O��Z�\�́v�̂ق��ɂ́A���M�i������j���u�����v������́u�Z�\�v�A�܂�u���킹�v�ɂ��Ă������y���Ă��Ȃ��B

�����A��S�͂́u����v�̒��ŋ[�a��ɂ��čl�@�����ӏ��ł́A��̌`���F�ʂȂǂɂ��ďq�ׂ邾���łȂ��u�ދ��̎��ۂɓ�����A�^�a�ƌ������悤�ɓ����͂��A���邢�͓��ɐH�~�����炵�ނ邲�Ƃ�����ȋZ�@���Â炵�Ă���v�Ə����Ă���B

�������A���̐H�~�������邱�Ƃ��K�v�ł���̂́u�[�a�j�v�̏ꍇ�Ɍ���Ȃ��B�Ⴆ�A�}�_�C�̃e�����ނ�ł́u�^�a�v�̃G�r��t���邪�A�G�r�̉j�����Ɏ����ăe���������Ⴍ��グ���蒾�߂��肷��̂��낤�Ƃ������Ƃ͏\���ɑz���ł��邵�A�܂��O���̂ӂ����ނ�ɂ����Ă͎T���a�i�R�}�Z�j�Ǝd�|���i�h���a�j����v����悤�ɁA�d�|������������A�܂��}�L�G�́u�ǂ��ł��v���s���Ƃ����i�u�F�a�C�̒ދZ�v�w�F�a�C�̈�x�t�B�b�V���O�v���X���A�����S�N�j�B�u�^�a�v��p����ނ�ɂ����Ă��A�����h���a�Ɂu�U�v�v���邱�Ƃ��ł��邩�ǂ����͒މʂɑ傫�ȍ��������炷�B

���̌o���ł́A�^�C��A�W��ނ��Ă���Ƃ��ɁA�i�ア�j������͏o�邪�Ȃ��Ȃ��͂����肵�������肪�łȂ��A���邢�͐H�����܂Ȃ��Ƃ��ɁA�j���킸���ɏグ���艺�����肷��i�u�����v�A���邢�́u�U���v�Ƃ����悤���j�ƃK�c���ƐH���Ă���Ƃ����ꍇ�����X����B��������̐H�~��������A�u�H�킹��v�Z�\�̈��ƌ����邾�낤�B

�����H�������ɍ��킹��Z�p�͏d�v�ł��邪�A�u�^�a�v���g�����ނ�ł��A���̐H�~�������Ďh���a�u�H�킹��v�Z�p�́A�����悤�ɏd�v�ł���B

����ނ���V�тɂȂ�

���āA�b�𗬂�����ƃg���[�����O�ɖ߂����B�n�}�`�́u��������v�͖{�E�̋��t�����čs�Ȃ��Ă����ނ�ł��邪�A�����`��ς���Ώ\���ɗV�тƂ��Ă��s�Ȃ����Ƃ��ł���B���ہA�킽���͒n���̗F�l�������U���ėR�ǂ̕@�ɍs�����x���ꏏ�ɒނ���������A����Ƃ��ނ͎����̊Ƃƃ��[���Ȃǂ̒ނ蓹��̂ق��ɁA�u�C�̂����j�����ނ�̎d�|���������Ă��������Ƃ�����B�j�����ނ�́A�a�̏��A�W�Ȃǂ̋��i�����Ă���ق����H���͂����������ĂȂ��Ă��悢�j�̌����邢�͔w�ɐj���h���āu�j�����v�Ă����ނ�ł���B

���āA�b�𗬂�����ƃg���[�����O�ɖ߂����B�n�}�`�́u��������v�͖{�E�̋��t�����čs�Ȃ��Ă����ނ�ł��邪�A�����`��ς���Ώ\���ɗV�тƂ��Ă��s�Ȃ����Ƃ��ł���B���ہA�킽���͒n���̗F�l�������U���ėR�ǂ̕@�ɍs�����x���ꏏ�ɒނ���������A����Ƃ��ނ͎����̊Ƃƃ��[���Ȃǂ̒ނ蓹��̂ق��ɁA�u�C�̂����j�����ނ�̎d�|���������Ă��������Ƃ�����B�j�����ނ�́A�a�̏��A�W�Ȃǂ̋��i�����Ă���ق����H���͂����������ĂȂ��Ă��悢�j�̌����邢�͔w�ɐj���h���āu�j�����v�Ă����ނ�ł���B

�R�ǂ̕@�͑剎���Ə������̊Ԃ����a�V�O�O���قǂ̘p�ɂȂ��Ă��āA�O�ɂ͖L�㐅���̖{��������Ă��邪�A���̘p���͒������ɂ��B�����Ŗڈ�̊������j�����d�|�����C���ɓ����A�u�����v�Ă����āA����Ƃ͕ʂ̂Ƃ���őD����̒ނ���s�Ȃ��A��ŁA���̎d�|���������グ��ƌ�����͂����B

�ȑO�킽������ɊƂ��g�����r�V�ނ���s���Ă������̂��ƂŁA���͎����̒ނ�ɂ������ӂ��Ă��Ȃ��������A������͎��X���̊��̓����ɂ����ӂ����Ă����悤�ŁA�����h��u�C�����蕂�����肵���̂ŐH�����悤���Ƃ����B�A���J�[��ł��đD���|���Ă����̂ł����ɂ͓������A��������Ƃ���ŃA���J�[���グ�Ĉړ����A�u�C���������ƃG�T�̃A�W���������Ĕ����Ȃ��Ȃ��Ă����B

���̎d�|���͐j����{�����������̂Ŗ{���̈Ӗ��ł͉���ł͂Ȃ��B�������d�|�����C�ɓ������Ă����Ď��Ԃ��o���Ă���d�|�����������Ƃ����A����ނ�̗v�f���܂�ł���B���̂���́u�����̊ƂŒނ�v�Ƃ����u���ڋ��@�v�ɂ�������Ă������߁A������́u��{�j����v�d�|�����ēx�ꏏ�ɂ���Ă݂邱�Ƃ͂Ȃ������B�����A�D�̕��͊|����ނ�łȂ��A�����ނ�ɂ��āA���̈�{�j�́u��������v�d�|�����������āA���ɗg���Ă݂�Ƃ����A�ނ���y���ނ��Ƃ��\���l������B�i�j���ɂ���ƃn�}�`�ȂǑ�^������荞�ނƂ��Ɋ댯��������ꍇ�����邱�Ƃ́u�n�}�`�̉g�ނ�v�̍��ŏ����Ă���B�j �@

2.�ނ��r�_

�V���ɂ�����u�u��v

�a��́u�u��v�T�O�͏�Ō����B�������A����������������̒u�ꂪ�ȑO���炠�����悤�����A�܂����̒u��́u���l���v���\�ɂ��邪�K�������u�����v�̒Nj��Ƃ����Y�ƓI�ϓ_����n�߂�ꂽ�̂ł͂Ȃ��Ƃ��v����B

��O����R�́u�V�сv��Q�߁u�K�c�I���ɂ�����V�тƎd���v�̒��ŏ������悤�ɁA�I���́A�X�Y�L�ނ�ɂ��Č��u����v�̎g������������Ă��邪�A����͒u���j�ɂ���Ēނ���x�ޕ��@�ł���B�����A�X�Y�L�ނ�͊Ƃ��g�킸�A�������{�w�Ŏ����ē������҂����B�u����v�Ƃ͌~�̂Ђ��̐�ɗ���������̂������A�~�̂Ђ����M�̉��ɐ����h���ė��āA����ɒގ��������Ă����B�����|����ƃq�Q�����A�邪�Ȃ��Ēm�点�Ă����B����͎d�|�����邢�͎����痣��邱�Ƃ��\�ɂ�����@�ŁA�a�����u�u��v�̈��ł���B����������́A�����s���Ă����X�Y�L�ނ�ł́A���������߂邽�߂̕��@�ł͂Ȃ��������A�u���̍�Ƃɏ]�����A���邢��----�x�{�����v���߂̕��@�������̂ł��Ȃ��B

�I���̖�����g�����u���j�́A�����r��A�������ނȂǂ��Ȃ�����͂̎��R���y���ނ��߂̕��@�������B�ނɂƂ��āi�X�Y�L�j�ނ�͋���ނ邱�Ƃ��ړI�������Ƃ��������A���R���y���݁A���R�̒��ʼn̂��r��Ŋy���ނ��Ƃ���ړI�Ƃ�����̂������B�i�Ƃ����Ă��A�邪�Ȃ�A�����ɔނ͎������̂����B�j�u�̂��r�ށv���Ƃ́A�ނ�ɕK�v�ȑ��̍�Ƃ��s�����Ƃł��܂��ނ�̘J�����ꎞ�x��ŋx�{����邱�Ƃł��Ȃ��B

�����A�}�L�R�{�V�ނ������Ă��āA���Ƃ��A�J�b�p�̏㒅�𒅂���E�����肷��Ƃ��A���邢�͂��ɂ����H�ׂ��肷��Ƃ��ȂǁA�����Z���ԂȂ���A������ɐ������āA�f�b�L�̏�ɒu���Ă������Ƃ�����B�����Ď��ɋ����H���āA�̏d�݂Ţ���킹��������āA�j�|�肷�邱�Ƃ�����B����͖��炩�Ɉ��́u�u���j�v�ł���B���̏ꍇ�ނ�l�͒Z���Ԃ̊ԁA�ނ莅�����𗣂��A���̕K�v�Ȃ��Ƃ��s���B����͒ނ�ɕK�v�ȁu���̍�Ƃɏ]������v���Ƃł���B�����A����́u�����̑��i�v�������炷���̂ł͂������Ȃ��B

�V���̒u���j�Ɓu�����v�̒Nj�

�u���j���A�V�тɂ����Ă�������Nj�������@�ƂȂ邱�Ƃ�����B�c�q�p�̃{�[�g�X��ē�����́A���a�T�O�N����A�������ڂ��ނ�����Ƃ��ɁA�d�|�����R�o���A��ۘg�̌��ɐ����Ēu���Ă����ƁA�k�����|�����āl�K���K���Ɖ������ĂĎ��������o���ꣂ��ƌ����Ă���i�w�ނ��I�I�C�̃{�[�g�ނ�x����ҏW���ҁA�����P�U�N�j�B�ނ͎d�|���̈�͎�Ŏ����Ēނ��Ă��邪�A���Ƃ̓�́u�u���j�v�ɂ���Ēނ��Ă���A���̐ē�����̏ꍇ�ɂ́A�����ɢ���������ߣ�Ă���ƌ�����B�ނ͋��t�ł͂Ȃ��A�{�[�g�X�o�c���E�ƂŁA�ނ̒ނ�͗V�тł���B�����V�т̒ނ�ɂ����Ă��A�����I�ɂ́A�����ō��킹���ɒނ�u�u���j�v�ɂ���āA���������߂悤�Ƃ��邱�Ƃ͍s����B

�a�u�ދ��Z�p�j�v���������Q�O���I�O���̓��{�ł́A���[���́A�������̂��������̗V���҂�ʂƂ��āA�ނ蓹��Ƃ��Ďg���Ă��Ȃ������B�h�g����Œނ�ꍇ�̂悤�ɐ��[���Ƃ���ł́A���[�����g�킸�A�Ɛ�ɊƂ̒��������܂蒴���Ȃ������̓���������Œނ�A���Ƃɂ��ނ肪�ł���B�������A���[���[���Ȃ�A���[���Ȃ��ŊƂ��g���ނ�͂ł��Ȃ��B�i�J�c�I�̂悤�ɊC�ʋ߂��Œނ�ꍇ�͕ʂł���B�j���������āA�C�i���j�Œނ�ꍇ�ɂ́A��ʂɁA�Q�O���I�O���܂ł͊Ƃ͎g���Ă��Ȃ������B����䂦�A��u���ƣ�͍s�Ȃ�ꂸ�A��u���ꣂ������\�������B

����̒u����

�q�ǂ��ƈꏏ�Ƀ[���S�i���A�W�j��C���V���邢�͏����W�i���u�V�тŁv�ނ낤�Ƃ����Ȃ�ʂ����A�ނ�D���ŁA������x�ȏ�̑傫���̃A�W�A�C�T�M�A���邢�̓}�_�C�Ȃǂ�ނ邱�Ƃ�ڕW�ɂ��Ēނ�ɏo������ꍇ�A�ނ�͖{�ƂƂ��Ă���Ă���̂ł͂Ȃ��u�V�сv�Ȃ̂�����u�����v�̒Nj��͕K�v�Ȃ��A�܂�A�ǂ����Ă��ނ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��킯�ł͂Ȃ����A�܂���������ނ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��킯�ł͂Ȃ��A�Ȃǂƍl����l�͂قƂ�ǂ��Ȃ��Ǝv����B�����Ă��A�i�u�����v�����߂邽�߂Ɂj����̒ނ�ŁA�d�|���A�Ȃ����Ƃ���{�����łȂ��A�Q�{�A���邢�͂R�{�o���āA�ނ��`�����X��傫�����A�Ȃ�Ƃ��ނ낤�Ƃ���B�n�[�ނ薼�l�Ȃǂ̒��ɂ͗���Ɉ�{���Ƃ������Ēނ�l������悤�����A���ʂ͈�{�������Ƃɂ��A�����́i�Ɗ|���Ɋ|���āj�u���Ƃɂ���B���邢�͂���邪���Ƃ������A�a�̕t���ւ����s���Ȃǂ���B�u���Ƃ��܂߁A�����̊Ƃ��o�����ƂŁu�����̑��i�v��}�낤�Ƃ���̂͒ނ�l�̏�ł���B

�ƂƓd�����[���A����Ƀe���r�����g�����ŐV�̃r�V�ނ�ł́A�ނ�l�͉a��j�ɕt���A�d�|�����C�ɓ������A�^�i�ŃR�}�Z�J�S��U�肳������A���Ƃ͍����Č��Ă��邾���ł����B�i���������́A�H��ɂ�����ؓ��J���̋@�B���A���䎺�ɂ�����Ď��E�Ǘ��u�J���v�ւ̈ڍs�ɗގ����Ă���B�j�K�x�Ȕg�̂���Ƃ��ɂ́A�R�}�Z�J�S��U�鑀�삳�����A�Ƃ̒e�͂ɂ���āA�u�����I�v�ɍs�Ȃ���B����瓹��Ƌ@�킪�ނ�l�ɑ����ċ���ނ�A���������グ�Ă����B�ނ�l�́A�C�ʂɕ����������ʖԂɓ���邾���ł���B�������āA����̃r�V�ނ�́A�a��̌����A�ԐړI�ދ��@�̑�\��Ƃ݂Ȃ���B

���l���E�ȗ͉����\�Ƃ���e���r��

�������A�P�ɓ����̐�̐j�ɉa���t���Ă���Ƃ��������ł́i�Ƃ��ɃI�L�A�~�̂悤�ȏ_�炩���a�ł́j�a������邾���ŁA���킹�Ȃ���Ȃ��Ȃ��ނ�Ȃ��B���킹�Ēނ�Ƃ���i�J�S�ނ��ӂ����ނ肪�����ł���悤�Ɂj�Ƃ͈�{���������Ȃ��B�������A���킹�Ȃ��Ă��A���������킹�Œނ�铹�����ΊƂ͉��{���o����B

�r�V�d�|���́A�����ƃn���X�̊ԂɃI�����ƃR�}�Z�J�S�̂����e���r���������Ă���B�e���r���ƌ����Ă��A���ʂ́A�u�Ѓe���r���v�A�܂�A�k�̎������ɓ|�����悤�ɘr���x�_����Е��ɂ����L�тĂ�����̂ŁA�n���X�̓N�b�V�����S������Ă��̘r�Ɍ���Ă���A�x�_�̏�ɓ����A���Ƀv���J�S�ƃI������t����B���}�Q�ƁB

�����h���a�܂��͋[�a�j��H���A�n���X��������āA�e���r���̘r�������邢�͏�Ɍ������ĉ�]����ƁA�I�����̔����Ńe���r���̘r���t�����ɉ�]���ăn���X�������߂��B����́A��ނ�Ȃ瓖����������ސl�����̘r�Ŏ��������A�ƒނ�Ȃ�Ƃ𗧂Ă邱�Ƃɂ���ē����������̂Ɠ������ƂŁA�u���킹�v�ɂȂ�B�r�V�ނ�̏ꍇ�ɂ͐����̃e���r���̘r���A��ނ������ސl�̘r�̑���ɁA���邢�͊ƒނ������ސl�̊Ƃ̑���ɂȂ��āA�u���킹�v���s���B

�a��h�O���킭�A�e���r���́u�r�́A�L��A�����̊Ƃɂق��Ȃ�ʁB���̋@�\�͒e�͂𗘗p���Đ[���ɂ����āA�����I�Ɂu���킹�v���������v����̂ł���B�e���r���́A�����a�����ɓ���đ������Ƃ��ɐj�|�肵�₷�����邽�߂̓���ł���B

�e���r����p����r�V�d�|���͌��������킹�ŋ���ނ邱�Ƃ��ł�����ɗD�ꂽ�d�|���ł���B�e���r�����g���r�V�ނ�ł́A�Ƃ����{���o���āA�R�}�Z�𑽂��T���A�h���a������Y�킹�ċ����H���`�����X�����߂邱�Ƃ��ł���B�r�V�ނ�ł́A�u���Ƃɂ��āA�����|�����Ă���Ƃ�����Ń��[���������B�e���r���́u�ȗ͉��E���l���v���A�܂�u�u���Ɓv���\�ɂ��A�����̊ƂȂ����d�|�����g�����Ƃ��\�ɂ��āA�u�����v�����߂�B

�������A�����Q�{�̊Ƃɓ����ɋ����|�������獢��̂ł͂Ȃ����B�Ƃ��낪�A�ŐV�̓d�����[���́A�\�߃Z�b�g���Ă����ƁA�͂��߂ɃR�}�Z�ǂɃR�}�Z�����A�a�������d�|���𓊓�����������A�\��̃^�i�Ŏ��̏o���~�߁A�����|����Ώ��Ɋ����グ�Ă����Ƃ����B�������Ƃ���A�Q�{�ǂ��납�R�{�ł��S�{�ł��Ƃ��o���Ēނ邱�Ƃ��\�ł��낤�B �������āA�V�т̒ނ�ɂ����Ă��A���������߂邽�߂ɁA�ނ��̐i���ƂƂ��ɁA�ȗ͉��E���l�������ۂɍs�Ȃ��Ă���B���ƁA�Y�ƂƂ��Ă̒ނ�݂̂Ȃ炸�A�V�т̒ނ�ɂ����Ă��A�a��̢�Z�p�j�I�ϓ_��͏\���L���ł���B

�����A�a��́A�ނ̒ދ��Z�p�j�ɂ����ẮA���ƂƂ��ẮA�܂�l�����Ď����鐶����i�Ƃ��Ă̒ދ��ɂ��Ę_���Ă���A���R�A���ꂼ��̒ދ��@�̐��Y����������r���邾���ŁA���ꂼ��̒ނ���̖��́A�ʔ����ɂ��Ă͏q�ׂĂ��Ȃ��B���͔ނ̕��ނ̊ϓ_�ɏ]���Ȃ���A�����ɁA���ꂼ��̒ނ�̖ʔ����A���͂𖾂炩�ɂ������B

�}�L�R�{�V�ނ�͒ނ�̌��_

���āA���́A�l�X�Ȏ�ނ̒ނ�̒�����A�Ƃ��Ƀn�}�`�̉g�ނ�A�j�����ނ�A�C�V�_�C�ނ�i�邩��ƑD����j�Ȃǂ́u�啨�ނ�v�A�}�_�C�A�C�T�L�A��A�W�ȂǏ㕨�^��������ނ�r�V�ނ�A�㕨���ꕨ���ނ��}�L�R�{�V�i�o�N�_���j�ނ�A�T�r�L�ނ�ɂ��āA���킹�Ēނ�̂����������킹�Œނ�̂��Ƃ����_����ɂ��Ȃ���A�����̒ނ���r���Ă݂����B

�킽�������̂V�A�W�N�Ƃ��ɌX�|���Ă����̂̓}�L�R�{�V�ނ�ł���B���̓}�L�R�{�V�ނ�Ɣ�r���A���̒ނ�̗D���A���͂̑召��_���悤�Ƃ��Ă���̂����A���ǁA����́A���̍D�ރ}�L�R�{�V�ނ�́A���̎��_����̒����E�Z���A�����Ėʔ�������ɂ��āA�ق��̒ނ��_���邱�ƂɂȂ�B�܂�A���̓}�L�R�{�V�ނ��l�X�Ȓނ�̌��_�ɒu�����Ƃ��Ă��邪�A����������肩���́A�ނ�������ɂ��邢�͋q�ϓI�ɘ_���邱�ƂɂȂ炸�A�ǂސl�Ɏ�ϓI�ȍD�݂������t���悤�Ƃ��邱�ƂȂ̂ł͂Ȃ����낤���B

��łӂꂽ�悤�ɁA�ނ��̊�{�I�v�f�Ƃ���Ă���ނ̘Z���Ƃ́A��i�j�j�A���A�ƁA�a�A�I�����A�E�L���������A�u�ދ�̖{���͂ǂ��܂ł������̋����������|���Ď茳�ɂ����炷��_�ɂ���v�A�u�K�{�̏�������Ǝ��ł���A�Ȃ����ꂪ���̒������Ȃ��v�Əa��͌����Ă����B�j�����ł��������ł��ނ�͂ł��Ȃ����A�j�Ǝ�������i�a���܂߁A�ق��̂S���Ȃ��Ă��j�ނ�͂ł���B����I�ȗ�ɂȂ邪�A���A�[���g���Ήa�͂���Ȃ����A�I�L�A�~���h���a�ƃR�}�Z�Ɏg���O����^�C�Ȃǂ͊C�ʋ߂��ɕ������āA�܂�I�����Ȃ��Œނ邱�Ƃ��ł���B�j�Ǝ��ȊO�́u���͂��ׂĂ��鏘���ɏ]���������W�����Ƃ݂�ׂ��v�ł���A�Əa��͌����B

�Ƃ��낪�A�}�L�R�{�V�ނ�͂܂������i�Ƃ��ɏ����ȃI�������Ԃɓ���邾���ŁA�قځj�j�Ǝ������Ƃ����A�V���v���Ō��n�I�Ȏd�|����p���čs���ނ�ł���B�a��́A�}�L�R�{�V�ނ�i�̎d�|���j�́A�u�����ڂ��Ē����Ɏn���I�Ƃ���̂͑��v�ŁA�������ċߑ�ɂȂ��Ă̍l�Ă炵�����������v�Ƃ������A�Ƃ��ɂ��̍����͎����Ă��炸�A�u�������W���v�Ă������ʂł��錻��̂ق��̗l�X�Ȓނ�i�̎d�|���j�ƑΔ䂷��A���̌��_�Ƃ������ׂ��ʒu�ɂ���A�ƌ����č����x���Ȃ��Ǝ��ɂ͎v����B

�܂��A�a��͒ނ��ނ�t�̋Z�\�����ړI�ɓ����ꍇ�ƊԐړI�ɓ����ꍇ�Ƃɑ�ʂ����B���ړI�ދ��@�́A�ނ�l���ދ����A�ނ��i�ގ��j�ɐ₦���u�����킹�v�A�u���M��---���������u��---���킹��---�Z�\������---�ނ肠����v�ދ��@�ł���A�ނ�ɕK�v�ȘJ��͂��ׂāA�u�ގt���g�̐g�ɂ����Z�\�����ڍ�Ƌ��ދ����g���ĂȂ����v�̂ŁA�u�ދ����Ԓ��A�ގt�͏I�n�ދ�痣����ʂ������Ƃ���v�悤�Ȓނ�ł���B

�����A�ԐړI�ދ��@�́A�ނ�l���ދ��p�ӂ��A�ނ���I�сA���a���A�d�|���𓊓�����Ƃ���܂ł́u���ړI�ދ��v�̏ꍇ�Ɠ����ł��邪�A���̂��Ɓu�ގt�͋����킹�ʂ����ʂł���A�����͎������ۂނ̂Œގt�̋Z�\�͂Ȃ�璼�ړI�Ɋ֗^���Ȃ��v�B���Ȃ킿�A�d�|�����u��������̂��ގt�͂��̋���𗣂�A���邢�͑��̍�Ƃɏ]�����A���邢�͑D��ɂ܂��͉ƂɋA���ċx�{���Ƃ��Ă��Ă������������x���Ȃ��v�B

�a��͂��̊ԐړI�ދ��@�̑�\�Ⴊ�u����v���ƌ����A����͗��j�ɂ����Ă͂Ƃ������A�_���I�ɂ́A���ړI�ދ��@�̑�\��ł���u��{�ނ�v����̔��W�ƍl������A�ƌ����B�}�L�R�{�V�ނ�͂�������{�ނ�̈��ł���B�}�L�R�{�V�ނ�́A�ނ�l���ގ������𗣂����Ƃ��ł����A���Ȃ̘J��E�Z�\�ڂɍs�g���Ȃ��Ă͒ނ肪�ł��Ȃ��A���ړI�Ō��n�I�Ȓދ��@�ł���B

�������ă}�L�R�{�V�ނ�́A���̎d�|���ɂ����āu�ދ�v�̌��_�ł���ƂƂ��ɁA���n�I�Ȓދ��@�Ƃ��Ēނ�̌��_�ł���ƁA�q�ϓI�ɂ݂Ȃ����Ƃ��ł���B�����āA���̌��_�́u���킹�v�ċ���j�Ɋ|����Ƃ����_�ɂ���B���̂悤�ȗ��R�ŁA���́A���킹�ċ���ނ�}�L�R�{�V�ނ����ɂ��āA�ق��̒ނ�ɂ��āA������A�D���A����ɗV���ł��邪�䂦�ɁA�ʔ����ɂ��Ă��A�_���悤�Ƃ����̂ł���B

�}�L�R�{�V�ނ�̓���

�}�L�R�{�V�ނ�ɂ��Ă͂��łɑ��͂ŏڂ����q�ׂ����A�ēx�A���̗v�_���q�ׂ邱�Ƃɂ���B���������ɉa�����߂ĉ�V����Ƃ��ɂ́A�R�}�Z���T���A�a��t���Ďd�|���𗎂Ƃ��A�����ɋ���Ă��āA�������킹�ŁA����H���Œނ�邱�Ƃ�����B�������A���������Ƃ��ɂ̓}�L�R�{�V�ނ�łȂ��A�r�V�ނ�ł��A�T�r�L�ނ�ł��ނ��B�}�L�R�{�V�ނ�̖{�̂́A�����H���a���Ă��āA�ق��̒ނ�ł͂قƂ�ǂ��邢�͑S���ނ�Ȃ��Ƃ��ł��A����ނ邱�Ƃ��ł���Ƃ����Ƃ���ɂ���B

�~��A���邢�͂���ȊO�̎��G�ł��������}�ɕω��������Ȃǂ́A���̍��a�����͕s�����ŁA�������Ɖa���邢�͉a�炵�����̂ɋ߂Â��A�a�ł��邱�Ƃ��m���߂Ă���A�Â��Ɍ��ɓ���Ă��ݍӂ��A�ٕ��ł���j��f���o���B���̂悤�ȏꍇ�̋��M�i������j�ׂ͍����A�n���X�Ɠ����̊Ԃɏd���d�|���i�e���r���Ȃǁj�������Ă�����A���邢�͊Ƃ��g���Ă����肷��ꍇ�ɂ́A�ނ�l�͊��m�ł��Ȃ������m���ɂ����B�ނ�l���猩��A������������a���Ƃ��ē������A���邢�͂��̊Ԃɂ��a�͂Ȃ��Ȃ����A�Ƃ������ƂɂȂ�B�������A��ݕ��̏��Ȃ��}�L�R�{�V�ނ�d�|���̏ꍇ�ɂ́A�n���X�̏����ȓ����̓`����W������̂��Ȃ��A���M�����������Ă���w��ɃX�g���[�g�ɓ`����Ă���̂ŁA�����ōׂ����������ǂݎ�邱�Ƃ��ł���B

�����A�h���a�ɒP�ɐG�ꂽ�������A�a�����̒��ɋz�������ǂ����A���邢�͂��ݍӂ������ǂ������킩��B�������āA�����a�����ɓ��ꂽ�Ƃ��ɓ�����f���������č��킹��A�����H���������邱�Ƃ��������A�j�ɂ����邱�Ƃ��ł���B�}�L�R�{�V�ނ�͒ނ�l�����Ȃ́u�J��ƋZ�\�v���s�g���A�u���킹�Ēނ钼�ړI���@�v�̓T�^�ł���A�ނ�̌��_�ł���B�}�L�R�{�V�ނ�́u�ނꂽ�v�̂ł͂Ȃ��A��ނ�����Ƃ����[����������������ނ�ł���B

�C�V�_�C��n�}�`�Ȃǂ́u�啨�ނ�v

�킽�������ۂɂ�������Ƃ̂���ނ�̒��ŁA�܂��ŏ��ɁA�C�V�_�C��n�}�`�̑啨�ނ�ɂ��āA���̓��F���l���Ă݂�B�����̋����T�r�L�ނ�A�}�L�R�{�V�ނ�ŁA�_���Ēނ邱�Ƃ͂قƂ�ǂł��Ȃ��Ǝv����B�r�V�ނ�Ńn�}�`��_�����Ƃ͂���悤�����A�C�V�_�C��_���l�͂��Ȃ��Ǝv�����A�r�V�d�|���̐j�ɃC�V�_�C���|����Ύ�荞�ނ��Ƃ͂ł���͂����B�������A�C�V�_�C��n�}�`�i�u���j��ނ낤�Ƃ���ꍇ�ɂ́A���̋��͂Ȉ����Ɓu�����v���Ƃ���ڂȂ̂ł���B������ɓ���邱�Ƃ��ړI�ł��邱�Ƃ͊m�������A�ǂ������p���ċ��̋��͂Ȓ�R�����킵�āA�X�}�[�g�ɋ�����ɓ����̂ł͂Ȃ��A�����̗͂ƋZ�ŋ��̒�R�ɑł������āA�܂蓬����ʂ��ċ�����ɓ���邱�Ƃ��ʏ�̃C�V�_�C�ނ�A�n�}�`�ނ�̖ړI�Ȃ̂��B

�Ƃ͂����A�ʏ�̃C�V�_�C�ނ��n�}�`�ނ�ɂ����Ă��ނ�l�́A�n�C�e�N�f�ނ���Ȃ���Ȓނ�Ƃ⍂�x�̋Z�p���l�ߍ����[���ȂǁA����̗͂���ē����̂ł����āA�{�N�T�[����Ƃ̂悤�Ɏ���̐g�̂Ƃ�Z�����œ����̂ł͂Ȃ��B�ʏ�̃C�V�_�C�ނ��n�}�`�ނ�ł́A�����Ȃ�A�l�Ԃ������̃n���f�B��������Ċi��̑���ƑΓ��ɏ������ď����Ƃ��ړI�ŁA�����̃r�V�ނ�ŃC�V�_�C��n�}�`��_���Ƃ��Ă��A����͓��킸���āA�����p���Ċy�Ɋl������ɓ���邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���A�ƌ����Ă������낤�B

�C�V�_�C�ނ�ł́A�ӂ��A�n���X�̓��C���[�ŁA�������P�U���`�P�W���B�������������Ƃ̑����قǂ�������ȃC�V�_�C�Ƃ��g���B�����D����E�j���a�Ɏg���čs���ނ�ł́A�R���R���ƊƐ���������h�炷�A�����������肪�o����A���킹�̃^�C�~���O���͂���Ȃ���Ɛ�̓����ɒ��ӂ��W�����A�����H�����ő���A�Ɛ悪�傫���Ȃ���u�Ԃ����������Ƌْ����Ȃ���҂B���̍��킹�̃^�C�~���O���v��Ƃ��ْ̋��Ƌ����͂��̒ނ�̖��͂̈ꕔ�ł���B

�������[����ɓ��哇�A�O��ȂNJ֓��̉���̊C�ł́A�C�V�_�C������Ă��ė͋��������肪�o��̂́A�悭�Ă�����ɂP�`�Q��A�Q�O�`�R�O���̊Ԃ����Ƃ������Ƃ������B�J�j�A�T�U�G�A�g�R�u�V�ȂǏ��������Ă������ɂ͂Ȃ��Ȃ�Ȃ���v�ȉa��t���ĉ���������A�u���Ƃɂ��ē������҂B�R�����A���邢�͂T�����A���邢�͂P�O�����ɊƂ��グ�A�V�����a��t���čĂѓ����B�������҂B

�u���Ƃɂ���̂́A�d���C�V�_�C�Ƃ�����������Ă��邱�Ƃ͂ł��Ȃ�����ł���B�K�v�Ȃ��Ƃ́A��������Ă��ē����肪�o�����ɁA���̏��Ȃ��`�����X���������Ȃ��悤���邱�Ƃł���B�C�V�_�C�͌��������킹�Œނ�邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ��A���킹�Ȃ���A�a��������Ă��܂��B�����j����v�Ȍ��o������̎��͂̔畆�ɓ˂��h����悤�ɋ������킹��K�v�����邪�A�Ɛ���������ޓ����肪�o�Ă���Ƃ�����ō��킹��قڐj�|�肷��B�����肪�o�Ă���Ɛ悪�������܂��̂����������Ɠ��Ɍ������悤�Ȋ����ő҂��A�����ĊƂ��K�[���Ƒ傫���Ȃ���̂�����u�Ԃ̋����x�тƋ����́A�C�V�_�C�ނ�̑傫�Ȗ��͂ł���B

�������A���̂��Ƃɑ҂��Ă���i���������C�V�_�C�ނ�̒��S�I���͂ł���B�啨���|��ƁA�C��ւ̋��̓ːi��H���~�߂�ׂ��A���r�ɟӐg�̗͂����߂ĊƂ𗧂āA�r���Ŏ����ꂽ��A�j���O�ꂽ�肵�Ȃ����X�����������Ȃ���A���𗎂Ƃ��ă��[���������A�������A�D���^��[�Ɋ�B�����|���Ă���ނ�グ��܂ł̐��\�b�Ԃ̊i���������C�V�_�C�ނ�Ȃ̂��Ƃ����邾�낤�B

�C�V�_�C�ƂƃC�V�_�C�d�|���Ɏ������d�|����p���A���������_�C�⏬�A�W�A���邢�͉𓀂������A�W�Ȃǂ̐��i�ρj�a��t���A�P�O�L���߂��n�}�`�^�u����ނ�u�j�����ނ�v�́A�C�V�_�C�ނ�Ɠ��l�̊i���I�Ȓނ�ł���B�U�L���ȏ�̃n�}�`�͋����͂ʼnj���A�C�V�_�C�����X�s�[�h�������Ă��������ɑ�����̂ŁA�ނ�l�͂R�`�S�L���N���X�̃C�V�_�C���������ƑS�͂Ő키�K�v������A�傢�ɋ������y���߂�B�������A���̒ނ�ł́A�n�}�`���a�̏�����ۂ݁A�˂����邱�Ƃɂ���Đj�����肷��B���������āA���ł́u�m�}�Z�v�ƌĂ�Ă���悤�� �n�}�`�ɉa��S���ۂݍ��܂��A���������Ă���Ƃ𗧂Ă�Ƃ����A���S�Ȍ��������킹�̒ނ�ł���B

�W�M���O�Ńu���^�n�}�`��_���ꍇ�ɂ́A�j�����ނ�Ƃ͏����قȂ芮�S�Ȍ��������킹�Œނ��Ƃ����킯�łȂ��悤�ł���B�ÒJ�G�s�w�W�M���O�r���������I�x�ɂ́A�Ƃ���ǂ���ŁA�u���^�n�}�`���H�����Ƃ킩������A�u�v��������A���Z�������v�u��x�s�����킹��v�ȂǂƏ����Ă���B�����A�ނ̕�����́A�����̏ꍇ�n�}�`�͌��������킹�ł͐j�|���肹���A���킹�邱�Ƃɂ���Ă͂��߂Ċ|����̂��A����Ƃ��A�����̏ꍇ�A���������킹�Őj�Ɋ|����̂����A�|������m���ɂ��邽�߂Ƀ��b�h��������̂��A�͕s���ł���B�킽�����l�C�����x�̏��^�̃J���p�`���o�[�`�J���E�W�O�ʼn��C���ނ����o���ɂ��A�O�O�b�Ɨ��ĊƂ��Ȃ���̂Ŕ��˓I�ɘr�ɗ͓͂��邪�A����������H���Đj�Ɋ|�������Ƃ��������ŁA���킹�Đj�|�肳�����Ƃ��������ł͂Ȃ������B

�i�������������A�[�E�[�a�j���g���ނ�ł��A�t���C�͋������킦���u�Ԃɉs�����킹�ȂȂ���Βނ�Ȃ��悤���B��ʂɗ������t���C�������ۂ�ő���A���������킹�Őj�|���肵�Ēނꂽ�A�Ƃ����b�͕��������Ƃ��Ȃ��B�t���C�t�B�b�V���O�͊��S�ɁA���킹�Ēނ�ނ肾�Ǝv����B�Ώۂɂ��鋛�̎�ނɂ��A�a�̕ߑ��̂������H�����i���̑��x�j���قȂ邩�炾�낤�B�j

�n�}�`�̉g�ނ�

�u���^�n�}�`�́A�r�V��ł����������������i�r�V���j�̐�ɋ[�a�j���������邢�̓C�J�Ȃǂ̉a���h�����j�����{�������d�|����D�ʼng���A�g�ނ�i�g���[�����O�j�ł��ނ邱�Ƃ��ł���B���̏ꍇ�Ɋ��S�Ɍ��������킹�Œނ��Ă���B�������Ă��j�����肹���������Ă���P�[�X������̂�������Ȃ����A����͂킩��Ȃ��B�������A�ނꂽ���̂͂��ׂĊ��S�Ȍ��������킹�Œނ�Ă���B

�u���^�n�}�`���g�ނ�ő_���ɂ́A�n���X�͂Q�S���`�Q�W���A�����̓r�V��ł����S�O���`�W�O���Ƃ��������i�C�������g���B�n�}�`���[�a�j�A���邢�͉a�̕t�����j��ۂݍ��ނ܂ł́A�����D�𑖂点�邾���ł���B��l�̏ꍇ�͗��t�����N�b�V�����S���ɓ������������A�邪��̂�҂��Ȃ���A�D���^�]����B�Ў�ʼn^�]���āA���邢�͉^�]�𑼂̐l�ɂ��Ă�����āA�����������Ă���S�c���Ƃ����d�����肪���āA�D���~�߂邩���x���Œ�ɗ��������āA�O���O���Ƃ������̈����������Ȃ���A�j�����̂悤�ɗ���œ�������J���ċ����A�Ō�ɁA�������Ȃǂ��Đj���O�ꋛ�������Ȃ��悤�ɂƊ肢�Ȃ���D���Ɏ�荞�ށB

�g���ނ�ł́A��Ɏ������r�V���ɓ����肪�`����Ă��邩�A���邢�̓N�b�V�����S���ɂ����邪��̂́A���łɋ����|���Ă��鎞�ŁA���킹�͕K�v�Ȃ����A���킹�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�g�ނ�͊��S�Ɍ��������킹�̒ނ�ł���A����A�r�V���ɂ��Ă���j�ƑD������ނ��Ă����̂ł���B���̒ނ�̖��͂́A��J�����^�̋����Q�C�A�R�C�ƑD���Ɏ�荞�ނƂ��́A�������X�������O�Ȏ�荞�ݒi�K�ɂ���Ǝ��͎v���B

�������A���̗F�l�̌�����́A���^�̑D�O�@�D�ŁA�����ƍׂ��r�V���ƃN�b�V�����S���̐�ɂ����P�O�����P�Q���̃n���X�̎d�|���ɃC�J�̉a��t���ĂT�A�U�L���܂ł̃n�}�`��ނ��Ă��邪�A�a�Ƃ肾���̓�������킩��Ƃ����B�����肪����Ƌ����|����Ȃ��Ă��d�|�����グ�a��t���Ȃ����B�����|����ƁA�ނ́A�D�̑��x�͂��̂܂܂ŋ������Ɍ���`�őD����]�����A�������Ƃ肵�Ȃ���A�������Ƌ����Ēނ肠����B���̒ނ���́A�͔C���ɋ���������P���Ȋi���Z�ł͂Ȃ��A�D�����܂���]�����鑀�D�Ǝ������Ƃ肷��Z�p�̗������K�v�ł���B���������̒ނ�ł����킹�͕K�v�Ȃ��B

�啨�ނ�̖���

�C�V�_�C�ނ�ƃn�}�`�̃m�}�Z�ނ��g���ނ�́A���킹�Ēނ邩�ǂ����Ƃ����_�ňႤ���A�ǂ�����A�����͂Œ�R���푖���悤�Ƃ����^���ƃp���[�œn�荇���Ƃ���͋��ʂŁA�����ɖʔ����̒��S�����邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B

�S�����x�̃n���X���g���}�L�R�{�V�ނ�ł��A�C�V�_�C��n�}�`���ނ�邱�Ƃ��Ȃ��킯�ł͂Ȃ��B���͂V�O�Z���`�قǂ̃n�}�`�Ȃ�S���łQ�x�A�܂��T�O�Z���`����C�V�_�C���T���łQ�x�ނ������Ƃ�����B�������A�i�G�߂ɂ���邪�j�S���A�T���̃n���X�ŏ�ɃC�V�_�C��n�}�`��_���Ƃ������Ƃ͖����ł��낤�B�����͑S���ʎ�̒ނ�ł���B�����āA�����C�V�_�C��n�}�`�̑啨�ނ�ɂ͑啨�ނ�Ƃ��Ă̖ʔ���������}�L�R�{�V�ނ�ɂ̓}�L�R�{�V�ނ���L�̖ʔ����������āA�܂������ʂ��ƍl������B

���͑��́u�}�L�R�{�V�ނ�v�̎n�߂̂Ƃ���ŁA�ȑO�͂����Ƃ��ʔ����̂̓C�V�_�C�ނ肾�ƍl���Ă������A�}�L�R�{�V�ނ���n�߂Ă���͂���ɂ͂܂��Ă��܂����Ə������B�������A�ł͑啨�ނ�͂������Ȃ��̂��Ƃ����ƁA���܂ɂ���Ă݂�Ƒ̂��������Ă����Ȃ��Ƃ��낪���邪�A����ł����ꂱ���ނ�̑�햡���Ƃ����v���ɍēx�Ƃ��������B�ׂ��d�|����p���āA����肵�Ȃ����肱�ރ}�L�R�{�V�ނ�ƁA������v�Ȏd�|���ŗ͂����ŋ�����荞�ރC�V�_�C�ނ�^�n�}�`�ނ�Ƃł́A�ʔ����̐����͑S���قȂ�Ɗ������邪�A����ł��A���͂ǂ���ɑ��Ă������悤�ɋ������͂�������B

���āA�ȉ��ł́A�}�L�R�{�V�ނ�Ƃقړ����傫���̐j�A���������̎�����Ȃ�d�|����p���āA�����a�i�I�L�A�~�j�A�R�}�Z�i�A�~�G�r�A�I�L�A�~�j���g���A�قړ���A���^�i�����傫���j�̋���ނ�A�T�r�L�ނ��r�V�ނ�A����ɃE�L���g���t�J�Z�ނ�ɂ��čl���Ă݂�B

�ӂ��̃T�r�L�ނ�

�T�r�L�ނ�́A�a�Ɏ��������r�j�[���ЂȂǂ̂����T�r�L�j�ƁA�����A�Ƃƃ��[���A�R�}�Z�J�S��������A�ꉞ�́A�N�ł��i�܂菉�S�҂ł��j����ȒP�Ȓނ肾�ƌ�����B�T�r�L�ނ�́A�{���A�h�g�����Ȃǐꏊ�ŁA�āA���A�W�A�C���V�Ȃǂ̌Q�ꂪ�W�܂��Ă���Ƃ��ɁA�h���a�i�j�ɕt����a�j�Ȃ��ŁA�A�~�G�r�Ȃǂ̃R�}�Z�����Œނ�ނ���ł���B

�T�r�L�ނ�́A�a�Ɏ��������r�j�[���ЂȂǂ̂����T�r�L�j�ƁA�����A�Ƃƃ��[���A�R�}�Z�J�S��������A�ꉞ�́A�N�ł��i�܂菉�S�҂ł��j����ȒP�Ȓނ肾�ƌ�����B�T�r�L�ނ�́A�{���A�h�g�����Ȃǐꏊ�ŁA�āA���A�W�A�C���V�Ȃǂ̌Q�ꂪ�W�܂��Ă���Ƃ��ɁA�h���a�i�j�ɕt����a�j�Ȃ��ŁA�A�~�G�r�Ȃǂ̃R�}�Z�����Œނ�ނ���ł���B�T�r�L�d�|�����g�����ނ�ł͊Ɓi�ƃ��[���j���g���B���̗V�j�w�Ɏd�|�������A�R�}�Z���T���A�����T�r�L�j�܂�[�a�j���a�ƊԈႦ�ēۂ݂��݁A�j�����킦���܂܉j���Őj�|���肷��B�T�r�L�d�|���́u���������킹�v�ŋ����ނ���y�Ȓނ�ł���B

�����p�̃T�r�L�d�|���ɂ́A�j���P�O�{�قǂ��Ă���B��������ė���A�d�|�������邽�т��ƂɁA�A�W�A�T�o�̒t����C���V�Ȃǂ��T�C��P�O�C�Ɨ�Ȃ�ɂȂ��Ēނ��B�T�r�L�d�|���̂悳�́A�_�����������ł���Ƃ��ɂ́A�ɂ߂Č����悭�ނ邱�Ƃ��ł���_�ɂ���B

���`�̋߂��ȂǂɏZ��ł���A�����̏��������݉���Ă��Ă邩�ǂ����͋ߏ��̐l�̘b�ł����킩��B���̌Q�ꂪ����Ă��鎞�Ԃ������悻���܂��Ă���B�����̏����͎�J���Ŏh�g�ɂ��āA���邢�͓��~���Đ|���X�ł����ɐH�ׂ邱�Ƃ��ł���B�R�}�Z���������肳������A���ꂩ��H�ׂ钩�H�ɂ��邢�͗[�H�ɁA�H�ׂ镪�����A�Q�O�`�R�O���A����P�T�����Q�O���A�h�g�炩�炿����ƊƂ��o�������ŁA�ȒP�ɒނ邱�Ƃ��ł���B

�E�L���g�����d�|���ŁA�h���a��ʂɗp�ӂ��āA�a��t���A��C��C�ނ��Ă����̂ł͂T�{��P�O�{�̎��Ԃ������邱�ƂɂȂ�B�T�r�L�d�|���́A�ނ����������Ƃ̂Ȃ��S���̏��S�҂��ނ�Ŋy���ނ̂ɂ��傢�ɖ𗧂���C�ӂɏZ�ޒn���̐l�������A���퐶���̈�Ƃ��Ēނ������̂ɖ𗧂��p�I�ŕ֗��Ȏd�|�ł�����B�啨��_���̂łȂ���A�T�r�L�d�|���͂�����Ƃ����V�тɂ��g���邵�A�����̂��߂ɖ𗧂����邱�Ƃ��ł���B

�D�𗘗p�����{�i�I�Ȓނ�ł́A�����I�����ł͂Ȃ��e�ʂ̑傫���v���J�S�ȂǂƃT�r�L�j�̎d�|�����g���A���[�R�O�`�T�O���̊C�ŁA�R�O�Z���`���炢�܂ł̒��A�W�̐��ނ�����邱�Ƃ��ł���B����������͗V���D�̑D�������N�̌o���Ɋ�Â��܂����T���g���āA���̌Q�ꂪ����Ƃ���ɓI�m�ɘA��čs���Ă��ꂽ�����Ƃ��̘b�ł���B�}�C�E�{�[�g�ŁA���邢�݂͑��D����Ē��ԓ��m�ōs���ꍇ�ɂ͋��̌Q��ɍs��������^���K�v�ł���B�܂��āA�^�C��C�T�M�͖{���̉a���t���Ă��Ȃ��T�r�L�j�d�|���ł͂Ȃ��Ȃ��ނ�Ȃ��B���̏Z�މƋ��̋߂��ɂ̓^�C����R���āA�a��t�����A�����I�����ŃA�~�G�r���R�}�Z����ȒP�ȃT�r�L�d�|���ł������Βނ�邵�A�܂��A�T�r�L�j�ɃI�L�A�~���h���Ă������Ƃ悭�ނ�邪�A�������ӂ̒ނ��ł́A�����������Ƃ͂܂����蓾�Ȃ��Ǝv����B

�T�r�L�d�|���ő啨��ނ�͓̂��

��A�W��C�T�M�̏ꍇ�ɂ́A�T�r�L�ނ�ł́A�傫�ȃv���J�S�������g���ăR�}�Z����������T������A���邢�̓T�r�L�j�ɖ{���̉a�i�I�L�A�~�Ȃǁj���h�����肵�Ă��Ȃ��Ȃ��ނ�Ȃ��B

�T�r�L�d�|���̒ނ�ł͂Ȃ��啨�͂߂����ɒނ�Ȃ��̂��B��ʓI�Ɍ����āA�啨�͌Q��邱�Ƃ����Ȃ��Ǝv����B�����������Ƃ��ɂͤ�Q��Ő������Ă��Ă��a���m�ۂ��邱�Ƃ��ł��邪�A�����������Ĉ�C��C�̕K�v�Ƃ���a�̗ʂ������Ȃ�A���͗���āA��炷�K�v���łĂ���B�����ď����ȋ����Q��Ő������Ă���Ƃ��ɂ́A�a��������A�������ĐH�����ƂɂȂ�B�R�}�Z���T����ċ�������A�{���̉a�łȂ��Ă��A���Ă�����̂�����A���ɂł��H�����B

�������A�P�ƍs��������啨���R�}�Z���������Ă���Ă��āA�A�~�G�r�����傫�ȋ^���a�̕t�����j���������Ƃ��Ă��A�ق��ɋ������鑊�肪���Ȃ���Q�Ă�K�v�͂Ȃ��A�������߂Â��Ĥ�L�����������肿����ƌ��̐�ŐG��Ė����݂��肵�āA�{���̉a�ł��邩�ǂ������m���߂悤�Ƃ���B�����������R�ŃT�r�L�d�|���̋[�a�j�ɂ́A�����͐H�����Ă��啨�͐H�����Ȃ��̂��낤�ƁA���͍l����B����͂��炭�̊ԃ}�L�R�{�V�ނ�����l�X�ɈقȂ铖������ƐH�����������邱�Ƃ���̎��̐����ł���A�܂��o���L�x�Ȓn���̒ނ�l�������Ƃ���ł���B�A�W�͑傫���Ȃ��Ă��Q��ʼn�V���邱�Ƃ������A�ނ�鎞�ɂͤ��h�̏��A�W�⏬�T�o��ނ�Ƃ��Ɠ����悤�ɤ�T�r�L�d�|�ł�����H���Œނ��Ƃ������Ƃ����X���邪�A���ɒ����C�T�M��^�C�ł͐��������A���������Ŏd�|���ɐH�������Ƃ����Ȃ��A���������ċ[�a�j�Œނ邱�Ƃ͓���̂��ƍl������B

�n���X�̒���

�ł̓T�r�L�d�|���łऐj�ɖ{���̉a���h���Ă��A�啨��ނ邱�Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����B�m���ɁA��ł��ӂꂽ�悤�ɁA�ނ��\���͍����Ȃ�B�p���̒ނ��ł͂����ł���B�������A���������ނ��ł͉a��t���Ăःr�V�d�|���ȂǂƊr�ׂ�ƒމʂ��Ⴂ�Ƃ������Ƃ��m���ł���B���̗��R�̓n���X�̒����ɊW����ƍl������B

��������Ă���Ƃ���ł͂�����Ƃ���ɋǏ��I�ȗ���������A�h���a�͐₦���h�ꓮ���B�n���X�������قǓ����ɂ����A�n���X���ׂ��قǓ����₷���͂������A�n���X�̑����������Ȃ�A�n���X���Z���قǎh���a�͓����ɂ����A�n���X�������قǓ����₷���͂����B�����A�����ŖZ�����j�����Ȃ���h���a��ۂ݂��ނȂ�A�h���a�̓����Ɋւ�炸�A���������킹�Őj�|���肷�邾�낤�B

�������A�����~���ĉa�����ɓ���A�a�����ݍӂ��āA�j��f���o���H���������鎞�ɂ́A�h���a�������ɂ����قlja���Ƃ��₷���͂����B�T�r�L�j�ɉa���h�����Ƃ��Ă��n���X�͂��������P�O�Z���`���x�ł���A�Q�q����R�q���̒����̃n���X���g���r�V�ނ�ȂǂƊr�ׂāA�h���a�������ɂ���ē������x�͂͂邩�ɏ������A�a������₷���B����������A���������킹�Œނ��m���͒Ⴍ�Ȃ�ƍl������B�T�r�L�j�ɉa�����Ă��Ă��A�i�A�^�������A���킹�邱�Ƃ��ł��Ȃ���j�a��������邱�Ƃ������A�ނ��m���͒Ⴂ�B

�i�F�a�C�j���C�̈�ɒʂ��A���������̒��Ŋ��S�t�J�Z�i�����̐�[�ɐj�����щa���h�������̎d�|���j�Ń}�_�C��ނ��Ă���x�e�������畷�����b�ł́A���̓I�L�A�~�̃R�}�Z���E���Ȃ��炩�Ȃ艓���̒����������Ă���Ƃ����B�����āA�R�}�Z�ɗU���Ď���ɋ߂Â��Ă����}�_�C�͓����悤�ɗ���Ă���h���a���R�}�Z�̃I�L�A�~�Ƌ�ʂ����A�܂����������悤�ɓۂݍ���ł��܂��B

�F�a�C�ł͑����m�ȂǂƂ͈قȂ�A���̊����ɂ�葬��������������B���̒ʂ����C���Иp���̋߂��̒ނ��ł��A�ڑ������A�P�m�b�g�߂���������ɂ͂���B�O�D�T�m�b�g���x�i�S�b�ł��悻�P���j�̒�������邱�Ƃ͂悭����B���ꂭ�炢�̗���̏ꍇ�A�I�L�A�~�̕t�����n���X�͂قƂ�ǐ����ɂ��Ȃт��B���������āA�r�V�ނ�̏ꍇ�A�h���a�́A�n���X���P�O��������ꂪ�L�т����Ď~��܂ŁA���悻�S�O�b�ԁA�R�}�Z�J�S������o���ꂽ�R�}�Z�Ƃ�������ɗ����B�܂�h���a�͂S�O�b�ԃR�}�Z�̉_�̒��ɂ���A���̃R�}�Z�̉_�ɋC�t���ċߊ���Ă����^�C�̓I�L�A�~��Ђ��[����H���Ă����A�����Ďh���a���ۂݍ��ށB�n���X���Z������A�h���a�͂����Ɏ~���Ă��܂��A���ɏ���ė���Ă����R�}�Z�̉_������c����Ăۂ�ƈ�Y�����ƂɂȂ�A�R�}�Z�ƂƂ��ɗ���Ă����ꍇ�Ɗr�ׁA�^�C�ɔ������ꂸ�Ɏc��\���������Ȃ�B�������āA�n���X������̂ͤ�h���a���R�}�Z�Ƃ�������ɗ���Ă������Ԃ����A���ɂ���ĐH����m�����������邽�߂��ƍl������B

��������Ă���Ƃ��ɂ́A���o���ꂽ�R�}�Z�͒��ɏ���Ăǂ�ǂ̏ꂩ�痣��Ă����B�i�j�ɉa��t���Ă����Ƃ��Ă��j�T�r�L�d�|�ł́A�n���X�̒����͂P�O�����قǂ����Ȃ��̂ŁA�h���a���R�}�Z�̉_�̒��ɂ����鎞�Ԃ͂ق�̂킸���ł���B���Ƃ��d�|���̐j�̖{�����T�{�Ŏh���a���T���݂����Ƃ��Ă��A���̂T�̃I�L�A�~�̓R�}�Z�̏����Ȃ��ɁA�Ǘ�������Ԃŋ��̔�����҂��ƂɂȂ�B���̂悤�ɍl������Ƃ���A���܂��܂����߂��ɑ啨������Εʂ����A��������啨���ĂъĒނ낤�Ƃ���A�n���X�̒Z���T�r�L�d�|�́A�����ʂ̃R�}�Z������ɂ��Ă��A�n���X�̒����r�V�ނ�Ɋr�ׂĕs�����Ƃ�����B

�����P�Y�w�C�ނ�厖�T�x�͎��̂悤�Ɍ����B�k���A�z�O�Ȃǂ̃^�C�ނ�ł́A�a�̃T���}�̐�g���A�C���V�Ȃǂ�e���҂����R�}�Z�ƂƂ��ɁA����ȑ܂ɓ���ē�������B�n���X�̒����͂V�q���A�܂�P�O�����B�u�d�|���߂āA�I�ɓ����Ď����~�߂�Ǝ��������āA---�R�}�Z�܂̌����J���A�R�}�Z�ƈꏏ�ɕt���a�����o�����B�R�}�Z�ƈꏏ�ɂ����߉����ɒ��݁A�₪�ăn���X������ƕt���a�̒��~�͎~�܂�A�R�}�Z����������Ă䂭�B���M�̑����̓n���X�����钼�O�ɂ���B�n���X�������ăR�}�Z������A�t���a�������Y����Ԃł��A�H�ɂ̓q�b�g���邪�A��͂�R�}�Z�ƕt���a���ꏏ�ɕY���P�O���b�Ԃ̊Ԃ������ǂ��낾�v�B�����������ĂP���҂��ĕω����Ȃ���Αf������J��グ�ăR�}�Z���l�߂Ȃ����B

�e���r���ƃr�V�ނ�

���Ń^�C���A�W��C�T�M��ނ�ɂͤ���ʁA�r�V�d�|���i�V���{�R�}�Z�ǁ{�I�����j���g���B

�r�V�ނ�ł́A�T�r�L�ނ�ň�ʂɎg���鏬�^�̃R�}�Z�J�S�i�����I�����j�ɔ�ׂĂ����Ƒ傫�ȃv���J�S���g���A��ʂ̃R�}�Z���܂��ċ����A�܂����������Ēނ�B

�l���̐��[�����B�ɂɌ������ē˂��o���Ă��鍲�c�������̐��˓��C���ł͂Ƃ��ɂQ�m�b�g���z���鑬����������A�V�[�Y���ɂ͒ނ�D���W�����āA�D���ɏ悹�ė��������ނ�ŃC�T�M��ނ邪�A�h���a���g�킸�n���̒ދ�����[�a�j�d�|���Œނ�B�D���W�܂��Ă���A�q�͑D�������T�����Ȃ���w�����铯���^�i�i���̗V�j�w�j�Ɏd�|��������A�����������ނ�ŃR�}�Z���D�̐^���ɂƂǂ܂�₷���̂ŁA�R�}�Z�͂悭�����A�Z���ȃR�}�Z�ɋ����������̌Q��́A�{���̉a���ǂ������m���߂邱�ƂȂ��H�����̂��낤�ƍl������B

�}�C�E�{�[�g��݂��D�ɂ��r�V�ނ�ł͈�ʂɎh���a�����A�ނ�l���\�z����^�i�Ɏd�|���߁A�R�}�Z�J�S��U������́A�i�ƒނ�̏ꍇ�ɂ͊Ɗ|���ɊƂ��|���āA�܂�u���Ƃɂ��āj�����H���̂�҂B�h���a�ɂ̓I�L�A�~���g���A�R�}�Z�̓C�T�M��A�W�ł̓A�~�G�r���A�}�_�C�̏ꍇ�ɂ̓I�L�A�~���g���̂���ʓI�Ȃ悤���B������ɂ���A�R�}�Z�Ǝh���a�i���邢�͋[�a�j�j�����܂����������邱�Ƃ��d�v���B

�F�a�C�암�A���C�ł́A�^�C��A�W�A�C�T�L�͂T�A�U���ȍ~�A�������Q�O���������Ĉ��肷��ƁA�H���������ɂȂ�B�A�W�̌Q��ɓ�������̓R�}�Z���h���a���ł��邾�������H�����ƁA�����ʼnj�����A�Ђ�������悤�ɉa��H���̂ŁA���������킹�ŁA��������j�ɂ������Ă��܂��B�����j�Ɋ|��Ύ�ނ�̏ꍇ�ɂ́A��ɂ͂�����Ƃ����������������A�ƒނ�̏ꍇ�Ȃ��悪�R���R���Ɠ����A�啨�Ȃ�ƑS�̂��傫���Ȃ���B�Ƃ��g�����r�V�ނ������Ă��āA�����������ĊƑS�̂��傫���Ȃ���̂�����͔̂��Ɋy�����B

�r�V�d�|���́A�����ƃn���X�̊ԂɃI�����ƃR�}�Z�J�S�̂����e���r���������Ă���B��ł́A�a��̐����Љ�A�e���r���̋@�\�́u�����̊Ɓv�ł���A�ނ�l�ɑ����Ď����I�Ɂu���킹�v���s�Ȃ����Ƃɂ���A�Ƃ����B�������A�e���r���̋@�\�́A�u���킹�v�̖��ɗ����Ƃ����ł͂Ȃ��B

��ʂɁA�������ꂽ�d�|��������ł����Ƃ��ɂ́A�h���a����R�ɂȂ��āA�n���X����Ɉ��������Ȃ��璾�ށB ���ɃI���������������ɂP�{�`�Q�{�̎}�j�������h�E�d�L�d�|���i���ł̓Y�{�ނ�d�|���j��A�n���X�Ɠ����̊Ԃɒ��ʂ��̃I��������ꂽ�����ނ�d�|���Ȃǂ̏ꍇ�ɂ́A�����Ύd�|�������ޓr���Ńn���X�Ɠ���������ł��܂��B�E�}�Q�ƁB

�����A

�V�����g���e���r���̘r�������ɑ��Ē��p�ɓ˂��o����āA�����Ə�Ɉ������n���X�Ƃ̊Ԃɘr�̒����̕������Ԋu���ł��A�n���X�Ɠ����̗��݂�������ɂ����Ȃ�B���}�Q�ƁB

�a��̐����ɂ�������炸�A�����āA���ہA���킹���������铹��Ƃ��ċ@�\���Ă��邱�Ƃ͊m���ł����Ă��A������������A�e���r���́A�ŏ��́A�n���X�Ɠ����̗��݂�h���H�v�̒����琶�ݏo���ꂽ���������Ȃ��B

�r�V�d�|���̃n���X�̒����́A�C�T�L��A�W�̏ꍇ�ɂͤ�ʏ�A�Q�`�R�q���Ƃ���Ă���B�R�}�Z���܂Ƃ܂��ĕ��o�����ꍇ�ɂ́A�R�}�Z�Ǝh���a���������ė���鎞�Ԃ������قǁA���������ăn���X�������قǁA�����a�������a�ɐH�����\���������Ȃ�ނ��m�������܂�Ƃ������Ƃ́A��ŏq�ׂ��Ƃ���ł���B

�������A�n���X�͒����قLj����ɂ����A�K�v���Ȃ���n���X���Z���������Ȃ�B�S�V���ł͎�Ɏ������I�L�A�~���������R�}�Z��Ƃ������A�r�V�ނ�ł��A�R�}�Z�J�S�̃I�L�A�~���|���|���Ƃł�悤�ɂ��Ă���A�n���X������قǒ�������K�v�͂Ȃ��Ǝv����B

�r�V�ނ�ŁA�n���X���Z���Ɛ�ɏ����ɉa������Ă��܂��Ə����Ă���{�����邪�A�킽�����D�̏ォ��A�~�G�r��I�L�A�~�������T���āA����ė����ؒ[�O���k�����Ŋm���߂����A�u�ؒ[���߁v�Ƃ́A���̂ȂǂŐ�̂Ă��̋��̂��ƁB�ؕЁA���ɑ���Ȃ����́B��A�ؒ[���Ȃǁl�⏬�^�̃J���n�M�A�E�}�d���A�E�X�o�n�M�Ȃǂ��ώ@�����Ƃ���ł́A��ɗ��������̓I�L�A�~����H���Ă��邪�A�ォ�痈���E�X�o�n�M�̑啨���̂��Ԃ���ƁA���邢�͋߂Â��čs���������ł��A�����ɐH���̂��~�߁A�A�~�G�r�̕��ɍs���B�������œ˂����ꂽ�芚�݂��ꂽ�肷��Ƃ����̂ł͂Ȃ��̂ɁA�����͑啨�Ɏ����̐H�ׂ����I�L�A�~�������Ă��܂��悤�Ɍ������B

�j���g���≎�Ȃǂ̏W�c�ł́A�u���ʐ��v�Ƃ����āA�a��H�ׂ���A�D��I�Ɍ�������肷��ۂɁA�̊Ԃɏ��ʂ������āA�ア���ʂ̌̂͋�����ʂ̌̂�����邽�߁A���܂͂߂����ɋN����Ȃ��Ƃ������Ƃ���������Ƃ����B�������A����͓���̌Q��̓����Ɍ����Ă���Ƃ������BWikipedia�ȂǁB�킽�����ώ@�����̂́A�قȂ��ނ̋������܂��W�܂����ꍇ�ł���A���͐����I�Ɏ������傫�����̂�����鐫���������Ă���̂��낤�B

�����ŁA�͂��߂ɏ��������ăR�}�Z�����łȂ��i�h���a�́j�I�L�A�~��H���Ă����ɂ���A�������Q��Ă���̂����ă^�C������Ă���A�����̓^�C���߂Â��Ă��������ŏA�a���������ȋK�����Ă��܂��B�̂̑傫���^�C���D���̃I�L�A�~��H�����Ƃ���Ώ����͏����Ă��܂��B�^�C�͏������������Ă��h���a�̃I�L�A�~��H�����Ƃ��ł���̂ł���B�������āA���̗���̊ɂ��Ƃ���ł́A�n���X������K�v�͂Ȃ��ƍl������B�r�V�ނ�ŃC�T�M��A�W��_���ꍇ���A�Q�`�R�q������A���ۂ̒މʂɖ��͂Ȃ��Ǝv����B

���͂Q�����x�̃I��������ꂽ�}�L�R�{�V�d�|���ł̒ނ肪�قƂ�ǂ����A�}�L�R�{�V�ނ�ł̓R�}�Z�͐���]���n�߂Ă��痣������܂ł̐��b�ԂɁA��x�ŎT�����B�I�������牺�̃n���X�͂P�q�����`�Q�q�������A�I�����͏������̂ŁA�n���X�͓����ƂƂ��ɒ��ʼn�����Ă��Ȃт��B�p���ł͒��͊ɂ��A�����邽�߂ɁA�n�߂̓I�L�A�~���������̒x���A�~�G�r���g���B�R�}�Z�������Ă��āA�����̓����肪�łĂ��Ă���I�L�A�~�������āA�^�C��_���B�Ƌ��ł́A�S�O�����`�T�O�����̒��^�̃^�C�͑�R�ނ��B���͔N�ɉ������͂U�O�`�V�O�����̃^�C��ނ�B

���킹�邱�Ƃ��ł��Ȃ��r�V�d�|��

���āA�e���r���̎x�_�ɂ͑傫�ȃR�}�Z�J�S���t���Ă���A�܂��T�O�����邢�͂���ȏ�̏d���I���������Ă���B�����a��˂�������ɓ��ꂽ�肷��Ƌ��M�������肪�o��B�������A��������������̓n���X�̏�̑傫�ȃR�}�Z�J�S�Əd���I�����̂����e���r���ɋz������A�Ɛ�Ɍ���邱�Ƃ͂Ȃ��A�܂���ɂ����m����邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ��Ǝv����B�e���r�����g�����ނ�̏ꍇ�A��ނ�ł��ƒނ�ł��A�قƂ�ǂ̏ꍇ�A������͐j�Ɋ|�������Ƃ̋��̓����ɂ���Č����B

�����A�ׂ�������������m�ł����Ƃ��Ă��i���ہA�j�|���肷��O�ׂ̍��Ȃ���������m�ł���x�e����������Ƃ����B�j�d���I������傫�ȃv���J�S�ȂǂɎז�����āA�f�������������A���킹���s�����Ƃ͕s�\�ł���B�Ɛ�ɏ������Ƃ������肪�o��A�܂�Ɛ悪�h���̂́A���łɐj�ɋ���������A�푖���悤�Ɖj�����A�n���X�����������ēV�������Ă���Ƃ��ł���B������A�����Ă��A�Ɛ悪�Ȃ�������A�Ƃ𗧂Ă�A���邢�͊Ƃ��������Ģ���킹������邯��ǂ��A���̓���͂��������j�|����m���ɂ��邽�߂ł���A�����a������H���Đj��f���o���O�Ƀn���X�����₭�������Ƃɂ���Đj�|�肳���颍��킹��ł͂Ȃ��B�r�V�ނ�͌��������킹�Œނ��̂ł���B�e���r���͌��������킹�ł��ނ�鋛���ނ�鎞���ɁA���킹�Ȃ��Ă��u�����I�v�ɋ����|���Ă���铹��Ȃ̂��B

�����ŁA�O����`�k�Ȃǂ͌���ʼna�������邩�A�a�����ɓ���Ă��j���Ɛ[���ۂݍ��ނ̂łȂ��Â��ɂ��ݍӂ��a������ۂݍ��悤�ŁA�͂����肵�����M���������ɁA�f�����a���Ƃ��Ă��܂��B�܂�a�Ƃ肪���܂��B�������ďd�ʕ�����݂���r�V�ނ�ł͉a������邾���łقƂ�ǒނ�Ȃ��B

�܂��A�^�C���ᐅ�����ɂ̓r�V�ނ�ł͒ނ�Ȃ��B�ᐅ�����ɂ̓^�C�͐[��ɗ�����Ƃ����邪�A�^�~�ɂU�O���ȏ�̐[��Ń^�C��_���ނ�l������̂��ǂ����ǂ����m��Ȃ��B�����A�p���̂R�O�����S�O���̐Ƃ���Ɏc���Ă�����̂�����A���͈�N���ނ��Ă���B�������A�~�̃^�C�͒�ɂ����Ƃ��Ă��āA�߂��ɗ����Ă���a�����̏�ŐÂ��ɐH���B������������Ă��R�}�Z�̌��ʂ͏������悤�ŁA�����ꏊ�Ŏ��Ԃ��|���ăR�}�Z�����ċ����悤�Ƃ�����A�D���|����ꏊ��ς��A�ނ��ꏊ��T�����ق��������B�����āA�}�L�R�{�V�ނ�ł����ׂ��������������Ēނ�Ȃ���Ȃ炸�A�r�V�ނ�ł͌����Ēނ�Ȃ��B

�t�ƏH�̃V�[�Y���ɂ̓r�V�ނ肪�З͂�����B�T�O�Z���`�ȏ�̃}�_�C�Ƃ��Ȃ�Γ˂����݂������Ȃ��̂ŁA��ނ�ŃX���[�Y�Ɏ�荞�݂��ł���悤�ɂȂ�ɂ͂��Ȃ萔�����Ȃ��K�v������B�����A�Ƃƃh���b�O�t���̃��[�����g���r�V�ނ�ł́A�h���b�O������������ƍs���Ă����A�������������ɊƐ��������Ȃǂ̂����̕K�v�͂��܂�Ȃ��A�r���Ńn���X����ăo�����i�����j���Ƃ͂قƂ�ǂȂ��B����ł��A�j�O�ꂪ�Ȃ����A�j���ۂݍ��܂�Ă��ăn���X�����ɓ������Đ�Ȃ����ȂǁA�����ʖԂɓ���܂ł͈��S�ł��Ȃ��B�n���n���A�h�L�h�L���Ȃ��烊�[�����ċ������ė��邪�A���̉ߒ��ْ̋����ƂĂ��y�����B�܂��A�C�ʂɕ���������啨�̎p������̂͑傫�Ȋ����ł���B�r�V�ނ���傫�Ȗ��͂�������ނ肾�B�V�[�Y���ɂ́A�}�_�C�����łȂ��A�C�T�L�̌Q���A�W�̉�V�ɓ�����ΒN�ɂł��މʂ���Ă����B

���́A�ŋ߂́A�^�C�A�C�T�M�A��A�W�Ȃǂ�_���Ƃ��͂قƂ�ǃ}�L�R�{�V�ނ�ł��A�Ƃ��g�����r�V�ނ�͂قƂ�ǂ��Ȃ��B�������A�[��ŁA��l�Ń}�L�R�{�V�ނ�����Ă��ċ����ނ�Ȃ��Ƃ��A���邢�́A�����߂��̃r�V�ނ�̑D�ɒނ�Ď��ɒނ�Ȃ��Ƃ��A�R�}�Z�̎T����������Ȃ��Ǝv�����Ƃ�����B���̂悤�ȏꍇ�A�ƂŃr�V�ނ�p�̃R�}�Z�J�S���g���ăR�}�Z�����Ȃ���A�ނ������B�R�}�Z���ړI�ŁA�t����̂̓R�}�Z�J�S�i�Ƃ���߂邽�߂̐��j�����Ƃ������Ƃ��قƂ�ǂ����A���܂ɁA�e���r�����g���A�j�ƃn���X���t���A�a�����āA�Ƃ��o���Ă������Ƃ�����B�g������ΊƂ������ĐU��Ȃ��Ă��R�}�Z�͂ł�B�Ƃ͕����Ă����āA�}�L�R�{�V�ނ�𑱂��Ă���Ƃ��A�Ƃ̕��ɗnj^�̃}�_�C���|�����āA�Ƃ��傫���Ȃ���A�Ɛ悪�C���ɓ˂����肷��ƁA�u�ނꂽ�I�v�ƈ���ł͊�сA�����Łu���ł������ɐH���ė��Ȃ��ŁA�u���Ƃɗ���̂��v�ȂǂƂԂԂ����Ȃ���ƂɎ���̂��B����͂Ƃ������A�Ƃ��傫���Ȃ����āA�Ɛ悪�����ɂ��������ƈ������܂��̂�����ƁA��ނ�Œނ����ꍇ�����A�ނꂽ�I�Ƃ����傫�Ȋ�����������͎̂����ł���B�ƒނ�ɂ͌���y�����Ƃ����A��ނ�Ƃ͕ʂ̊y���������邱�Ƃ͔F�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�Ƃ́u�C���v�͉���

�ނ�Ƃ́u�[�I�ɂ����Ȃ�ނ�t�̎�܂��͘r�̉����ł���v�B�ނ�Ƃ́A�D���g���i��j���݂��邢�͈邩��ނ�Ƃ��ɁA�u�茳���瑊���̋�������̈ʒu��C�ӂɕۂ�������v���ƁA�����āu����̈ʒu��v�����݂ɑ���ړ������߂�v���Ƃ��u���̔C���v�Ƃ���A�Əa��͌����B�ނ͒ނ�Ƃ̂ق��̔C���Ƃ��āu���̒e�͂𗘗p���āu���킹�v���m���Ȃ炵�߁A���邢�͂�グ�ɍۂ��Ēގ��ْ̋��͂��ɘa���߂����邱�Ɓv�Ȃǂ��グ�邪�A���̔C���́u��ނł��[��������v�ƌ����B

�������ɁA�ނ�Ƃ͒ގ������ݕǂɂ�����Ȃ��悤�ɋ�������邱�Ƃ��\�ɂ��A�j���邢�͎d�|���𑫌��ɂł͂Ȃ��������狗���̂���ꏊ�ɓ���u�C�ӂ̈ʒu�ɕۂv���Ƃ��\�ɂ�����̂����A����́u�ƂƎ��v����Ȃ�u�n���I�v�Ȓނ����o���_�ɂ��āA�����I�ɍl����ꂽ���̒ނ�Ƃ̋@�\�Ȃ����u�C���v�ł���B�������A���̏ꍇ�ɂ́A�ނ�Ƃ͍d���̖_�ō\��Ȃ����ƂɂȂ邪�A���݂̗V���҂��̖_��ނ�ƂɎg�����Ƃ͂Ȃ��B

�̖_�ł��ʂ����錴���I�ȔC���ł͂Ȃ����ۂɁA�V���ɂ����Ďg���Ă���Ƃ̔C�����l�������B�|�Ɓi�a�Ɓj�ł���A�l�H�I�ȑf�ނ�p�����Ƃł���A���ۂɗp�����Ă���ނ�Ƃ́A���ׂĒe���������Ă���B��^���͕ʂƂ��āA�^�C�A�C�T�M�A��A�W�Ȃǂ̋����|����A�Ƃ��Ȃ����ċ��̃N�N�b�ƁA���邢�̓O�O�b�Ɨ��銴�G���ƂĂ��S�n�悢�B�����A�����̋���ނ鋙�t�͎�ނł���B���t�́A���G�̗ǂ����y���ނ��߂ɒނ�̂łȂ��A���v�̂��߂ɂł��邾����������ނ낤�Ƃ���B�����̋���ނ鋙�t�ɂ����ẮA�u�����v���D�悳���B

�V���҂͎n�߂���Ƃ��g���Ă����̂ł͂Ȃ����B�a��O�f���Ɉ��p����Ă���]�ˎ���̒Ìy�я��́w�͑A�^�x����A�L�X�ނ�Łu��ڂ��܂��ڂقǂ̒Z���Ɓv��p���Ēނ��Ă����l�����邱�Ƃ��킩�邪�A�R�O�Z���`���x�̊Ƃ��u�j�̈ʒu�̎茳����̋����v�Ƃ̊W�ŗp����ꂽ�̂ł͂Ȃ����Ƃ͖��炩�ł���B�u�͂˒ނ�v�ƌ����Ă������Ƃ���A�e���𗘗p���ċ���j�Ɋ|���邽�߂ɊƂ��g��ꂽ�̂��낤���A�|������A�����N�N�b�ƊƂ������B���̊��G���悭�ĊƂ��g�����Ƃ��D�܂ꂽ�̂ł͂Ȃ����B

�����̒ނ�ɂ�����ނ�Ƃ̔C��

�܂��J�C�d�i���^�̃N���_�C�j�͍я��̎��ォ�炷�łɗV���҂ł��鎘�͊ƂŒނ��Ă����B�n�[��L�X��ނ�ꍇ�ɂ͎�ނ��Ƃ������Ƃ̒e���𗘗p���ċ����茳�Ɋ�ق����A�ȒP�Ŏ�Ԃ��������Ȃ�B�܂�Ƃ́u�����̑��i�v�ɖ𗧂B�������A�I���́w���k�x(��O����3�͑��߁u�K�c�I���ɂ�����V�тƎd���v�́u�u�J���I�̒ނ�v�Ɓu�喼�ނ�v�v����сu���R���y���ށA��i�X�Y�L�j�ނ�v�̒��W�j�j�Ɍ���悤�ɁA�N���_�C�ނ�͍]�˖����̎��i����������l�����j�ɂƂ��āA���Ԃɒ���������݂Ȃ��琅�̏�Ŋy�������Ԃ��߂�������----������Ƃ�����ƌ����Ă��������낤----���ړI�ŁA���邱�Ǝ��̂���ړI�ł͂Ȃ������B

�������A�����ˁi�R�`�j�̕��m�ŁA�����˂̈�ނ�̑S�e���L�����w����⣁x�������R�����́A�T�O�N�ԁu��ŏC�s�v���A�˓��̕��m�͒ނ�̘r�������������Ƃ���(�w�]�˒ދ���S�x�G���́u�}�L�R�{�V�ނ�v�́u�n���X�̑����v�̐ߎQ�ƁB

�����˂̕��m�͈邩��ނ������A�D�̒ނ�ł��A�ނ�̋Z��ނ�̏p�������ނ�����\�ł��낤�B�����Ă��̏ꍇ�ɂ́A��������Ŏ����A�����Ȃ���������A���킹�A���Ȃ��ċ�����荞�ށA��ނ�̋Z���Nj����ꂽ�ł��낤�B

�Ƃ��낪�]�˂̎������i���{�ł���A�n���̔ˎ�j���s�����̂́A�㓙�Ȓ����𒅁A�u���āv�������ȏM�ŁA����~���Ă����w��̏���ɂ�����ƍ����ĊƂ��o���A�����|�����玩���Ŏ�荞�ނ̂ł͂Ȃ��A�Ɛ�����ɉƁA�D���������O���ĉa��t�������Ă����Ƃ����A���ɂ��A���ɂ��A�a�ɂ��G��Ȃ��u�喼�ނ�v�ł���B

���̂悤�Ȓނ�̒��Ŏg��ꂽ�ފƂɂ͒P�Ȃ�@�\�I�ȁu���̔C���v�Ƃ͕ʂ̖ړI�A�����ɂ����钃�q��S�r�̂悤�ɁA�����̏���\������v�f�ƂȂ�Ƃ����C���A���邢�͋@�\�I�K�v���������łȂ����I�E���o�I�ȍD�܂����i�����ڂ̔������A��Ɏ��������G�̗ǂ��A�����čd����_�炩���i�e�͐��j�ƋȂ�����i���q�j�Ȃǁj���d�v�ł������Ǝv����B

�����|���������̊��G�̂悳

�ނ������l�͒N�ł��ނ�n�߂�Ɖ��Y��Ė����ɂȂ��Ēނ�B�����A����͒ނꂽ���̐��̑����ɋ�������̂ł͂Ȃ��A�����j�ɂ����邽�тɊ�������O�O�b�Ƃ����育�����̂悳�ɖ����ɂȂ邱�Ƃɂ��B�����|���������ɁA�Ƃ��ɊƂ�ʂ��Ċ������銴�G���悭�āA��C�A�܂���C�ƒނ��Ă��邤���ɁA�i�ނ��Ƃ��ɂ́j���̊Ԃɂ���������ނ��Ă��܂��̂ł���B

���͍��͎�ނ肪�قƂ�ǂ����A�C�g�����⏬�^�̃A�W�͊ƂŒނ�B�}�L�R�{�V�ނ聁��ނ�̖ʔ����͍��킹�̃^�C�~���O���v�邱�Ƃɂ���A�����|���������Ɋ������銴�G�͊ƒނ̂ق����͂邩�ɂ����B���͎��l�̍����y�V���̂悤�ɁA�u�������v�A�u�@�x���v�A�u�����[�r�̊��o�v�ȂǂƂ܂ł͎v��Ȃ����A�ƒނ͂������ɋ���������^���Ă����B

�]�ˎ���̎������͊Ƃ�ʂ��ē����銴�G�A�u�ނ薡�v�̗ǂ������Ƃ߁A�ނ薡�̂悢�Ƃ���ɓ���悤�Ɠw�͂����B�����͎��v�����A�܂����ɒʂ���Z��p�����A�u��v�����Ƃ߂����䂦�ɁA��ނ�ł͂Ȃ��ƒނ��D�̂��Ǝ��͐�������B����炪���т��ђނ�ɂł����A�L�X��N���_�C���ƂŒނ��ėV�̂͐��̏�Ŏd���␢�̒��̂��Ƃ�Y��邱�Ƃ��ł�������ł���A�܂��茳�ɃN�N�b�ƁA���邢�̓O�O�b�Ƃ��銴�G�̂悳�����Ƃ߂����炾�Ǝv����B

�|�Ƃ����D�ꂽ�f�ނɌb�܂ꂽ���{�ɂ����ẮA�Ƃ݂͊��狗���������̈ʒu��ێ�����Ƃ��������I�ȁu���̔C���v�Ƃ̊W�ɂ����ėp�����Ă��������łȂ��A�̂���A�|�̂��e���Ɛ[���W������a�Ƃ̒ނ薡�A�ގ�̂䂦�ɏd������Ă����B�a����u�ނ�Ƃ̈Ӌ`�v�Ƒ肷���߂ł͊Ƃ����́u���̔C���v�ɂ���āu�ދ��@�ア���ɉ���I�Ȍ����������v���������������A�܂��Ƃ��Ɂu�M�̗��p�������ʉ͐�k���̒ނ�v�ȂǂŁu�ނ�Ƃ̔�������̑�Ȍ��p�v�ɂ��ċ����������ƁA���̐߂��Ȃ��P�T�s�̕��̂����̍Ō�̂Q�s�ł́u�݂̂Ȃ炸�A�ƒނɂ���������Ȓގ�͂܂��Ǝ��̂��̂ŁA��ʗV���Ƃ͂���ɕ����I�@�\�ȏ�̉��l���������Ƃɂ��Ȃ�A���̂��Ƃ��̑���Z�@�₳��ɐ���@�̌����E�_�l�ɔM�ӂ��X���������̂ł������v�Ə����Ă���B

�Ƃ̒e���ɂ���ăn���X�ꂪ�h����

�ގ�͒e���ɂ���Đ��܂��B���������āA�V���Ƃ��Ă̒ނ�ɂ�����Ƃ̔C�����l����Ƃ���A�Ƃ̒e�͐����d�v�Ȃ��̂ƍl����ׂ����B�����Ă���́u�ނ薡�v�܂苛���|�����Ƃ��̊��G��ǂ����ނ�̉��y�����傫������ƂƂ��ɁA���̋��������Ď�荞�݂�e�Ղɂ��u�����v�i���Ă����Ƃ��������̋@�\���ʂ����B

�Ȃ�قǁA�D�Œނ�ꍇ�ɂ́A�Ƃ͂Ȃ��Ă��ނ�͂ł��A���ۂɋ��t�ł͎�ނ肪��ʓI�ŁA�����̒e�͐��Ȃǂ���Ȃ��Ă��A���킹���s���A������Ȃ��悤�ɑΏ����邱�Ƃ��ł���B

�����ԑO�ɁA������e���r�Ō����A�f��w���e�̌Q��x�ł́A�������̉������Ԃ̈�{�ނ�̋��t�́A�}�O������ނ�Œނ��Ă����B�ŋ߂̂s�u�ԑg�ɂ͑�Ԃ̃}�O���ނ��^�悵�������Ԕԑg�������Γo�ꂷ�邪�A�v���̈�{�ނ苙�t���A�����̎肾���ŋ��Ɠn�荇���Ă���̂łȂ��A�u���[�L�������Ȃ���t��]������u�����グ�@�v���g���Ă���B������v���̋Z�������Ă��A�l�Ԃ̘r�͂Ƒ̗͂�₤���͋@�B�Ȃ��ŁA�P�O�O�L������d�ʂŁA��u�̂����ɂP�O�O�����˂�����}�O���Ɖ��\�����n�荇�����Ƃɂ͖��������邽�߂ł��낤�B

�܂��AYouTube�̓���ł͗V���D�őf�l�̒ނ�l���Ƃƃ��[���őS�g�̗͂��g���ă}�O����ނ��Ă����B�n�C�e�N�f�ނō���e�͐��ɕx���ɋ��x�ȊƁi�Ƃ���ɕt����ꂽ�h���b�O�̂悭�������[���j�Ȃ��ł́A�f�l�ł̓}�O���̃p���[�ƃX�s�[�h�ɂ͂ƂĂ��Ώ��ł��Ȃ��B

�}�O���Ȃǂ͓��ʂ��Ƃ��Ă��A�Ƃ�[�����g�킸��ނ�ŁA�����傫�ȋ����|�������Ƃ��ɁA�n���X���ꂸ���̑���ɑΏ����邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�ɂ͂��Ȃ�̌o�����K�v���B�ƒނ�Ȃ�A�Ƃ̒e�͐������̏u�ԓI�ȑ���ɂ�鎅�ɑ���Ռ����z�����a�炰�Ă����B�܂���d�߂̊Ƃł��A�����}�ɋ����������Ƃ��ɁA�Ɛ�������邱�Ƃɂ���đΏ��ł���B��ނ�̏ꍇ�ɂ͎w�̊Ԃ��玅���o���Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ����A���̏o�������Ȃ��Ȃ�����B�h���b�O���̃��[��������Ȃ����狛��ނ�グ�邱�Ƃ͗e�ՂɂȂ邪�A������A�Ƃ̎g�p���O��ɂȂ�B

�����|���邱�ƂƎ�荞�ނ��Ƃ́A��Ղ̒��x�Ɩʔ����̒��x

�������A���������Ƃ̋@�\�́A���ǁA�����|������A������J���ċ�����荞�ނ��߂ɍs���A�l�Ԃ̘r�⌨�A�w�ɂ�铮��̑����������̂ł���B�����g�́A�}�L�R�{�V�ނ�̍ő�̖ʔ����́A��������A����j�Ɋ|����܂ł̃v���Z�X�ɂ���Ɗ����Ă���A��荞�݂̉ߒ��͓�̎��ł���B�Ƃ��g���ނ�̑����͌��������킹�̒ނ�ŁA���������Đj�Ɋ|����ʔ����������Ă��܂��B

�����āA�����|����O�ƌ�Ƃ��Q�i�K�ɕ����A��̎�荞�݂̉ߒ��ɂ��Č����A�Ƃ��g�������A�y�Ť�m���Ȓމʂ������葁�����邱�Ƃ��ł���ł��낤���A�����̎褐g�̂����܂��g���Ď�荞�ނ��Ƃ̂ق����A����������ɂ������Ėʔ����Ƃ�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���B�ނ�͒މʂ��グ�邱�Ƃ��A���ׂĂ��邢�͑啔���Ȃ̂ł͂Ȃ��A�����̎��ނ�Z�\�����邱�ƁA�܂�ނ�s�ׂȂ����������d�v������ł���B����͋Z�p�����Ă�����i�ł���B

��O����R�͂ŏ��������ނ�D���̍K�c�I���́A����ɂ���������������A���̏d�v�����������Ă���B�I�������łȂ��ނ�t�̒��ɂ͓���ɂ��S�����l�������B�������͓���̂ɂ͂��قlj��l�����o���Ȃ��B�Ƃ�[�����g�킸�ɁA�܂蓹��Ȃ��Œ��ړI�ȋZ�\�����Œނ邱�Ƃ������Ȃ�i�Ⴆ�A�C�V�_�C��u���j����ɗ���B�������A�W��C�T�L�A�}�_�C�Ȃǂ́A�}�L�R�{�V�ނ�ŏ\���ɒނ�邵�A�^�C�Ȃǂ̓V�[�Y���ɂ���ẮA�}�L�R�{�V�ނ�łȂ���Βނ�Ȃ��B�O���͂ӂ��邩��ނ�̂ŊƂƃ��[�����K�v�����A�D����_���Ȃ�A�Ƃɗ��炸�A��ނ�̃}�L�R�{�V�ނ�ŏ\���ɒނ��B�i�������A�D�ނ�ł́A�D�Ƃ�������ɗ���K�v������̂����A��ނ���A�����̑������ň�ɓn���Ēނ�̂͂ނ��������A�قƂ�ǂ̐l�͓n�D�ɗ���B�j

�`�k�̔��ނ�ł̊Ƃ̔C��

��ʂɁA�d���Ƃł́A�܂��d���d�|���A���邢�͑����n���X���g�����ꍇ�ɂ́A���肪���ɂ����B�����A���̃`�k�ނ�ł́A�E�L���I�������t���Ȃ��d�|���ŁA�Z���i�����Ă������̎ア�p���̔��̒�����ނ�̂�����A�����̓[���ł������͂����j�ׂ��ď_�炩���Ƃ��g���B�Ƃ��ɒc�q�ނ�ł́A�d�|���͎h���a���R�}�Z�̒c�q�̏d�݂Œ��݁A�c�q�͒�ł炯�邩�������˂����Ƃɂ���ĎU��B�p�̉��̒ނ��Ń`�k�ނ���̐l�Ƃ����Ηׂ荇�킹�ɂȂ��āA�b�����B

�������A�ǂ����ĊƂ��g���̂��낤���B�u�}�L�R�{�V�ނ�v�̏͂ŏ������悤�Ƀ`�k�͉a�Ƃ肪���܂��B�`�k�ނ�ł́A�ʏ�A�`�k�ׂ̍��ȓ���������A�������킹����悤�ɂ��邽�߂ɁA�Q�����x�܂łׂ̍��n���X���g���B�������ڕW���T�O�Z���`�ȏ�̃`�k���Ƃ���ƂQ�����x�̃n���X�ł͊|�������Ƃ̂���肪����B�n���X���ׂ��Ă��A�Ƃ̒e�͐��ŃJ�o�[���邱�Ƃɂ���āA���Ȃ��ōςށB�Ƃ��g�����R�͑f�������킹���\�ɂ��A�|������̂�����e�Ղɂ��邽�߂��Ǝv����B

�����A������͎�����Ŏ����Ă�������悭�킩��B�����āA����͊��x�̗�����Ƃ��g�����玅���ׂ�����K�v��������Ƃ�������i�ׂ����قǓ����肪�o�₷���j�B���́A�`�k��_���Ă���̂łȂ����A�}�L�R�{�V�ނ�łS���n���X�ł����`�k��ނ��Ă���B��Ȃ�S���ł�������͂킩��B�����ĂS������T�O�Z���`�ȏ�̃`�k���\���Ɏ���B�x�e�����Ȃ�R���ŏグ�邾�낤�B

�ނ肪�l�Ƌ���������̂łȂ��A�܂��P�ɁA���ʁA�܂萔��傫�������߂���̂łȂ��A�ނ莩�̂��y���ނ��̂��Ƃ���Ȃ�A����̗͂����x�������ł��邾�����Ȃ����Ď����̐g�̂��g���A���ړI�Z�\�����A��ނ�ɂ����A�ނ�̑�햡������ƌ����܂����B

��̍Ō�̒i���̌�ɁA�ȉ��̕��������邱�ƂŁA�C�����s�������B

�n�}�`�A�C�V�_�C�A�`�k�Ȃlj���ނ��̋��̃|�C���g�A�ނ���Ȃǂɂ��ă��[�����������Ă��邤���ɁA���̕��͎����Ƌ��ɏZ�ނ悤�ɂȂ����̂Ɠ�����������܂ɒʂ��Ă����A�ŋ߂P�O�N�̓}�L�R�{�V�ނ������Ă����邪�A����܂łɂR�O�N�ȏ�`�k�ނ������Ă���ꂽ�Ƃ�����x�e�����ł��邱�Ƃ��킩�����B���ɂ��̕��̖��O���j����Ƃ��悤�B

����܂Ō����������[���̂Ȃ��ŁA�J�������c�u�c�u�͖͂���Ȃ��v�̂Ȃ��Ō���Ă��錾�t��A�j����̎Ⴂ����̈��Ǐ���������Ⴞ�����Ƃ����悤�Ȃ��Ƃɂ܂Řb���y�B

���͂g�o�̂��̉ӏ��ŁA�`�k�ނ�ł͂ӂ��A�n���X���Q�����x�̍d�|���Œނ邽�߂ɁA�����|�����㎅����Ȃ��悤�ɂ��邱�Ƃ�����B�����ŊƁi�̒e�͐��ƃ��[���̃h���b�O�j���g���K�v����������B�����A�d�|���ɂ���̂́A�`�k�ׂ̍�������������₷�����邽�߂ł���B�n���X���ׂ��قǓ�����͏o�₷������ł���i���̓_�ɂ��Ă���1�́u�}�L�R�{�V�ނ�v�́u�n���X�̑�����}�_�C�A�`�k�A�O���̔�r�_�v�Q�ƁB�j

�����A������͓������w�Ŏ����Ă���������₷���A�Ƃ��g���ꍇ���������������Ă��킩��B���������ē���������A���킹�ċ����|����܂ł̃v���Z�X�ɂ����ẮA�ƒނ�ƃ}�L�R�{�V�ނ�̗D��͑卷�Ȃ��A�|���Ă���̂����ł́A�Ɓi�ƃ��[���j���g���������ނ�₷�����낤���A�}�L�R�{�V�ނ�ɂ����Ă��o����ςނ��ƂŃJ�o�[�ł���B

�Ƃƃ��[���������ɂ���A�Ɛ�̓������ǂ�œI�m�ȍ��킹���s�Ȃ����Ƃ��ł���悤�ɂȂ邽�߂ɂ͑����Ȍo����ςނ��Ƃ��K�v�ł��낤���A�܂��A�Ƃƃ��[������������|������A�����ꂸ�ɋ����邱�Ƃ��ȒP�ɂł���Ȃǂƌ�������͂Ȃ��B

�ނ�Ƃ́i�a��ɏ]���j�j�Ǝ���p���ċ���ߊl����s�ׂł���B�i���߂邾���ŁA���邢�͗~���邾���ŁA�l���邱�Ƃ��ł���Ƃ���Ζ��p�ł��낤�B�j���Ɛj�͕ʂƂ��āA����ȊO�̓���̏�������؎肸�Ɏ����̐g�̂�����p���ċ�����荞�ނ��Ƃ��ł���Ȃ�A���ꂾ�������u�����Œނ����v�ƌ�����悤�ȋC������B�Ȃ�ׂ�������g�킸�g�́i�Z�j�����Œނ�ق����A�ނ�Ƃ����s�ׂɂ����Ă�葽���̂��Ƃ�B���ł��A�ނ�̊y���݂����傷��悤�Ɏv���B

�����ŁA�Ō��2�s�̕��ł́A

���ݓI�ɂł���A���ݓI�ɂł���A�L�^�B���A���邢�͐��сi�މʁj������ڕW�Ƃ��Ȃ��̂ł���A �r�̂䂦�ɒމʂɑ�����邱�Ƃ������Ă��A�����̐g�̂�p���A����ɗ��炸�ɒނ邱�Ƃ��\�ł������A�������邱�Ƃ��ނ�̊y���݂𑝂����ƂɂȂ�A�މʂŗ��Z����₤���ƂɂȂ�

�Ƃ������Ƃ��������Ƃ����B

�����A�j����́A����ڂ��̃��[���̒���

�u��ނ�ɂ����A�ނ�̑�햡������v�A���̈ӌ��ɂ͗^���܂���B�k�`�k�ނ�̂悤�Ɂl���ɏo��{�A�^�������Ⴍ��グ�Ċ|����̂���햡�ł����A�w���u�i�̂悤�ɃE�L�ɏo��A�^�����Ƃ�̂���햡�A�k�}�L�R�{�V�ނ�̂悤�Ɂl�w��Ɋ�����A�^�����Ƃ�̂���햡�B

�u��ނ�ɂ�����햡������v�Ȃ�čl���́A���ꂱ���@�m���@����̖{�ɂ������悤�� �K�i���������炦������o�邱�Ƃ�����Ƃ��A�G���x�[�^�[�Ȃ̓i�}�N���Ȏ҂̎g�����̂�---�Z�p�����̐i����ޔp�I�Ƃ����@�\�w�I�Ȉӌ��̂悤�Ɏv���܂��B

�Ə����Ă���ꂽ�B

�j����̌��t�͗v�_��I�m�Ɍ������ĂĂ��āA���͑S�����_�ł��A���̂悤�ɕԎ����������B

�m���ɁA�u��햡�v�Ƃ͌��ǂ̂Ƃ���u�ʔ����v�Ƃ������ƂɂȂ�ł��傤�B�����ĉ���ʔ����Ɗ����邩�͐l�ɂ��قȂ�܂��B

���H�������D���D���A�s���������@�����@�����@�������������������� ������ ����������.�Ƃ����悤�ɁA�D�݂́u�����I�v�ɐ����ł��܂���B�����Ď��ɂ́A�ł��邾�������̐g�́A��⑫���g���Ă��낢��̂��Ƃ���肽���A�Ƃ�����]������܂��B��ނ�Ŏ�����E�ɒ��킵�Ă݂����Ƃ������̂ł��B

����Ɏ��ɂ́A���t�̂܂˂��������A�u���Ɓv�ŋ��t���s���ނ���Ɠ����ނ���Œނ肽���Ƃ����A����܂��u�����I�v�ɂ͐����ł��Ȃ���]������܂��B

�f��w���e�̌Q��x�̏��������������Ԃ̈�{�ނ�̋��t�̓}�O������ނ�Œނ��Ă��܂����B�f�l�ɂ͂ǂ��撣���Ă��A�Ƃƃ��[���Ȃ��ł͖����ł��傤�B�ŋ߂ł͑�Ԃ̋��t�������u���[�L�t���̊����グ�@���g���Ă���悤�ł��B �������A�n�}�`�̎�ނ��---���ł��M���M����ꂻ���ȋC�͂��邵�A�܂��C�V�_�C����Œނꂻ���ȋC������̂ł��B

�Ə������B

�j����ւ̃��[���ł͏������Ƃ������A��̊K�֏�邱�Ƃƒނ�ꎋ���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B��̊K�ɏ��̂́A�����p�𑫂����߂ł���A��邱�Ǝ��̂ɂ͈Ӗ����Ȃ��B�i���̌��N���C�ɂ��Ȃ���j�ł��邾���ȒP�ɁA�����A�y�ɏ�������悢�B�������A�ނ�ɂ����Ă͋�����ɓ���邱�Ƃ������s�ׂ̖ړI�ł͂Ȃ��A�ނ�s�ׁi�ނ���j���y���݂̑������Ȃ��A�Ӗ������B�����̐g�̂��g���ނ���ɂ�����邱�Ƃ��ނ�̈ꕔ�ł���A���̂������́u�K�i���������炦������o�邱�Ƃ�����Ƃ��A�G���x�[�^�[�Ȃ̓i�}�N���Ȏ҂̎g�����́v�ƍl���A�u�Z�p�����̐i����ޔp�I�v�Ƃ݂Ȃ����ƂƂ͕ʂł���B

�����b�����Ԃ��A�킽�����g���Ă����b�c�|�q�n�l�ł́w�L�����x���v�������������P�O�ɕς��Ă���ǂ߂Ȃ��Ȃ��āA���𗧂ĂĂ����Ƃ���A�Q�O�P�V�N�Q���Q�Q�������V���u�I�s�j�I�� �� �t�H�[�����v�Ŏ��̎����Ɠd�q�����̂ǂ��炪�悢���Ƃ����ӌ����T���ׂČf�ڂ���Ă����B���h�Ɠd�q�h�̈ӌ����Q���A����Ɂu�������_�������ׂ��Ȃ��v�Ƃ����ӌ�����B

�u��ׂ��Ȃ��v�Ƃ����l�́A�u���邾���Ȃ�d�q���������|�I�ɗD�ʂł��B---�@����A���̎����̍ő�̗��_�͎��ł��邱�Ƃ��̂��̂ł��B�g���قǎ�ɂȂ��ނƂ������o�͎��̎����ł������킦�Ȃ����̂ł��B----�k���̎����ɂ͏������݂�tⳂ����邱�Ƃ��ł��邪�l�������݂�tⳂ͂��̍s�ׂ��̂��̂ɉ��l������̂ł��B���������g�̊��o���d�v�Ȃ̂ł��B----�����������s�ׂ��d�v�Ȃ̂ł��v�Ə����Ă���B

���̐l�́A�����������Ƃ����s�ׂ͏��邽�߂̒P�Ȃ��i�ł͂Ȃ��A���ꎩ�̂ɉ��l������ƌ����Ă���B�܂����̎����́A����Ƃ����_�ł͑����d�q�����ɗ���Ă��A���Ɏ�ŐG��邱�ƁA��������tⳂ�t�����肷�邱�Ƃ��ł���Ƃ����]���ȉ��l���钷��������ƌ����Ă���B

���́u���l�v�͂��̑̌��������ɖ𗧂Ƃ������Ƃł͂Ȃ��A�����������l�ɂƂ��čs�ׂ̖ړI�̈ꕔ�ł���悤�ȁi��ϓI�j���l�ł���B���̐l�͌��t�ɂ��Ă̏��邾���łȂ��A�w�Ŏ��ɐG��A��������tⳂ������肷�邱�Ƃɉ��y�������A���������ė]���ȉ��l�����������̂ł���B

���͎����������Č�̈Ӗ���m�邱�Ƃ��D�������A�d�q�����Ǝ��̎����Ƃ̈Ⴂ�����قNJ������A�ǂ���ł��\��Ȃ��Ǝv���Ă���B

�����A���܂��܁A�O���A�O�Y������ŐΈ�T�� �ḗu�M��҂ށv�Ƃ����f���Youtube�Ō����B

�d�q�����̗��p�҂���������P�X�X�O�N��㔼�A�P�R�N�����āw��n�C�x �Ƃ������̎��̎������쐬����l�����i�Ƃ��ɂ��́u��C�v�ŁA ���c���� ��������I�^�N�I�l���A�n������ �j�̕���ł���B�u�����͌��t�̊C��n��M�A�ҏW�҂͂��̊C��n��M��҂�ł����v�Ƃ����Ӗ��ł��̏������t���Ă���B

���̂Ȃ��Ŏ����{���p�̎��̘b���o�Ă���B������Ȃ��悤�ɁA�܂��d���Ȃ�Ȃ��悤�ɂ��邽�߂Ɏ����̗p���͂����ɔ����A�y���A�����ʂ�i�y�[�W���Ɉ������Ă��镶�����Č�����j���Ȃ������d�v�ł���B�������ꂾ���ł͂Ȃ��B

������Ђ̒S���҂��n���̒����Łw��n�C�x �p�ɓ��ʂɊJ�������Ƃ������̎���i�������Č���A�u��≩�F����тт����̒��ɂق̂��ɂ������Ԃ݂������ł��傤�B���������ʂ�����̂���F�������o��܂Ŏ��s���낵���v�ƌւ炵���Ɍ����B

�����A���߂����߂��Ă����n���́u�ʂ߂芴���Ȃ��v�ƌ����B�w�L�����x����ɂƂ��Ďw�̕��ňꖇ�ꖇ�߂���u�w�ɂ������悤�Ƀy�[�W���߂���Ă���ł��傤�B�ɂ�������炸�A�����m���������ĕ����̃y�[�W�������ɂ߂���Ă��܂��Ƃ������Ƃ��Ȃ��A���ꂪ�ʂ߂芴�ł��v�ƌ����B������Ђ̒S���҂͂�蒼���Ƃ����ċA���Ă����B---�Ƃ����Ƃ��낪����B

���ɂ���Ȃɐ_�o���g���̂��Ƌ������B���̗����������̂ŁA�u�����V���v�̂��̗��̋L�����ǂ�ł݂��̂ł���B

����ł͒ނ�͗l�X�ȓ�����g���Ēނ邱�Ƃ�������O�ɂȂ��Ă���B�����ĉȊw�E�Z�p�Ɩ��W�ȓ���͂܂��A���݂��Ȃ��B���͖��������Ēގ��ɂ��邱�Ƃ͂ł����A���̍��𗘗p���Ēނ�j�����ȂǂƂ������Ƃ͂ł��Ȃ��B����ǂ��납�A�C�V�_�C�ނ�ł́A�n�C�e�N�f�ށu�J�[�{���v�̊Ƃ��g���h���b�O�̕t�������[�����g���Ă������A���̂P�O�N�̓G���W���t���̑D�ɏ�苛�T��f�o�r�ȂljȊw�E�Z�p�̎Y�����g���Ă���B�}�L�R�{�V�ނ�ɂ����Ă��A�n���X�⓹���̓t�����J�[�{����e�g�����i�|���G�X�e���j�ŁA�j�͓S���ł͂Ȃ��A�|��X�e�����X���ł���B�a�͎����Ō@�����C�\���ł͂Ȃ���X�m�Ŋl�ꂽ�I�L�A�~�ł���B

���̏�ŁA�\�Ȍ���A���Ȃ̐g�̂�p���āA�ނ���������B�ڂ͋ߎ��ł������A����ɘV�Ⴊ����蔒����̌X��������B�r�͂͂ǂ�ǂ��Ă���B�����A����A�����炱���A�ނ�ɂ����āA�\�Ȍ��莩�Ȃ̊��o�튯�����ĊO������̏��m�ɃL���b�`���A���Ȃ̐g�̂�f�����A���ɓ������Ċy���݂����̂ł���B

����������͂j����̎咣�ɑ��锽�_�ł͂Ȃ��B�j����̌����ʂ�u���ɏo��A�^�������Ⴍ��グ�Ċ|����̂���햡�A�E�L�ɏo��A�^�����Ƃ�̂���햡�A�w��Ɋ�����A�^�����Ƃ�̂���햡�v������ł���B

���x�ȃe�N�j�b�N���g���A������̃T�r�L�ނ�

�Ƃ��g��Ȃ��}�L�R�{�V�ނ�ł́A������`���Ďh���a����w��ւƂقƂ�ǒ��ڂɋ��M���`���̂ŁA�������K����A���ׂ̍������������邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�B�����A�j�|���肷��O�̂��܂��ȓ�������ƂŃL���b�`���邱�Ƃ��ł���l�͏��Ȃ��Ǝv����B

�������A���̒ނ蒇�Ԃ̈�l�ɁA�Ƃ��g�����T�r�L�d�|���ŁA�ׂ������M��I�m�ɑ����A�s�����킹�鍂�x�ȃe�N�j�b�N�ő�A�W��C�T�M��^�C�Ȃǂ����鋛��ނ�l������B

�n���Ƌ��̎��̖���̒ނ蒇�ԁA�O�c���ꂳ��i�Ƌ��n��ł͓����̉Ƃ������A���ł͂Ȃ����ŌĂԂ̂����ʂł���B�O�c���̉Ƃ��ق��ɂ�����A�ނ͉Ƌ��̐l����u�Q������v�ƌĂ��j�́A�s�̂́i�����T���̑��ڂ́j�T�r�L�j�d�|���A�T�O�����炢�̃J�S�I�����ƁA�^�C���ނ����d���ƁA�����ăX�s�j���O���[�����g���Ēނ�B�I���������Ȃ�d�����Ƃ������āA�Ƃ��_�炩���Ƃ��킹�������Ȃ��Ɣނ͌����B

�܂��A�ނ͑����̏ꍇ�T�r�L�j�ɃI�L�A�~��t���Ēނ�B�A�~�G�r�̃R�}�Z���s�������łȂ��A�I�L�A�~�𒅂��Ă�����������₷���A�ނ�₷���B��������Ă��鏊�ł̓n���X�������Ɖa���ӂ�ӂ퓮���B�n���X���Z���A���قǗh�ꓮ���Ȃ��T�r�L�d�|�̂ق����A���ɂƂ��Ă͉a�����₷���Ǝv����B

�����h���a��H���ĊƂ��Ȃ���܂ŁA�����҂��Ă��邾���Ȃ�A�a���������肾�B�������A�n���X���Z�������Ƃ́A�������������Ƃ��ɍ��킹�̌������悢���Ƃ��Ӗ�����B���̓���������������ƂȂ��A���A���ɕt���Ă���J�S�I�����̒�R�ɖW����ꂸ�ɍ��킹���s�����Ƃ��o����A����j�Ɋ|���邱�Ƃ��ł���͂����B�ނ́A�T�r�L�d�|���̓n���X���Z���A�d���ƂŊƐ�����₭�������A���̓��������ړ�������n���X�ɓ`���A�j�|�肳���邱�Ƃ��ł���ƌ����B

������̒ނ��

�ނ́A�d�|�������������ɗ��Ƃ��ƁA�R�}�Z������U���ăR�}�Z��S���o���Ă��܂����Ƃ͂����A�������玞�ɂ͂P�O�����炢��܂Ń��[�����Ď��������A�܂����ɉĎ����o���āA�d�|�����グ�������ă^�i��T��ƂƂ��ɁA���̊ԂɊƐ���R�O�`�S�O�Z���`�グ���艺�����肷��ׂ��ȓ�����J��Ԃ��B�ނ̎�ƊƂ��~�܂��Ă��邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ��B���̊ԃR�}�Z�J�S���班�����R�}�Z���o��B�ނ̓R�}�Z����������T���ċ����Ēނ�̂łȂ��A�d�|������ꂽ�Ƃ��납���̂����߂��ɂ��鋛��ނ낤�Ƃ���B�����ŗ����ނ�����邩�A�D���|���Ēނ�ꍇ�ɂ͎��X�Əꏊ��ς��Ēނ�B

�ނ̉a�̎h�����͓Ɠ��ŁA���̃I�L�A�~�̐K���̐�����A��������j��������Ƃ����������ށB�a�͂ւ̎��^�ɐ��ꉺ����B�Ƃ��㉺�ɓ������A�C���ł͂��̃I�L�A�~�͐j�̐�łӂ�ӂ�Ɨh�ꓮ���Ǝv����B�����āA�J�S�I�����̂��Ă���T�r�L�d�|���ł́A�h���a�͊Ƃ��㉺����̂Ɠ��������ŏ㉺����B�ނ͂��̂悤�Ɏh���a�������ƂŁA�a�͐����ĉj���ł���悤�Ɍ�����͂��ŁA���͐����ē����Ă���a��H��������Ƃ����B�ނ͂��̂悤�Ȓނ���ŁA�^�C�͂������A��A�W���C�T�M���A�E�}�d����n�Q���A�����ɂ��鋛����ɂ悭�ނ�̂ł���B

���̂悤�Ȏd�|���̓��������̓}�L�R�{�V�ނ�ł͂ł��Ȃ��B�}�L�R�{�V�ނ�ł��A�d�|�����グ�Ă������Ƃ͗e�Ղɂł���̂ŁA�𗎂Ƃ��R�}�Z���T�������ƁA��̑w��T�邱�Ƃ͂ł���B�������A�d�|����f�����u������v���Ƃ͂ł��Ȃ��B�a���̂ƃn���X�̒�R�Ŏh���a�͈�葬�x�ł������ނ��Ƃ͂ł����A�����𑬂��o���Ă��A�n���X�̏�ɂ��Ă���I��������s���A�n���X�͂����ŃI�����Ɉ��������Čォ����Ă����B

���̂悤�Ȏd�|���̓��������̓}�L�R�{�V�ނ�ł͂ł��Ȃ��B�}�L�R�{�V�ނ�ł��A�d�|�����グ�Ă������Ƃ͗e�Ղɂł���̂ŁA�𗎂Ƃ��R�}�Z���T�������ƁA��̑w��T�邱�Ƃ͂ł���B�������A�d�|����f�����u������v���Ƃ͂ł��Ȃ��B�a���̂ƃn���X�̒�R�Ŏh���a�͈�葬�x�ł������ނ��Ƃ͂ł����A�����𑬂��o���Ă��A�n���X�̏�ɂ��Ă���I��������s���A�n���X�͂����ŃI�����Ɉ��������Čォ����Ă����B