遊びと言う語

遊びは、自由な行為である

遊びの世界は仮構の世界であり、遊びのなかの行為は「本物ではない」

遊びにおける場所的、時間的限定性と規則の支配

遊びの形式的特徴についてのまとめ

遊びと祭式儀礼

闘う遊びの文化的機能

裁判・訴訟と遊び

ルールに従う戦争と遊び

詩と遊び

哲学・学問と遊び

音楽と遊び

中世から近代へ、ヨーロッパの文化、19世紀における真面目の支配

現代文化とスポーツ

スポーツの職業化

<中間的考察と反論>

近代スポーツは社会との「有機的結びつき」を欠いているか

遊びにおいて規則は絶対的か

フットボールの規則は変化しなかった?

五輪大会毎に規則が変わったアーチェリー

規則のない遊びもある

一人遊び

愛媛の漁村のお祭りにおける大人の遊び

文化となるとき遊びはその特徴を失う

釣り天狗、遊びに勝ち誇り、人に伝えること

<遊びの世界の完結性という見方への反論>

子どもは無制限に遊ぶ

仕事と遊び、生活時間の配分

戦いは試合が始まる前にも終わったあとにも存在する、遊びの世界は閉じていない

現実世界も仕事も、限定されたものとして現れる

遊び自体もその根は「現実」の中にある

ホイジンハの議論についての暫定的な結論:人間は「ホモ・ルーデンス」だとは言えない

オリンピック・ベルリン大会とナチスの戦争政策

「遊びと戦争」再論

スポーツは世界平和を促進する機能をもっているか

(1)「游漁の説」における多獲しない「品位」ある釣り

釣りの「真旨」

(2)初期の露伴における趣味と職業

儒教的職業倫理、西国立志篇、英国の釣り論・スポーツ論

英国のスポーツ論の影響

18世紀英国の書『完全なる釣り人』

ジェントルマンの遊びとしての釣り

露伴の多趣味

(3) 露伴の釣りの実際、キス釣りからスズキ釣りへ(数釣りから水上の楽しみへ)

自然を楽しむ、鱸(スズキ)釣り

「労働的の釣り」と「大名釣り」

「労働的」な釣り―補追、森下雨村の例

二種類の釣りがある

「游漁の説」 の再検討

「まめやか」と「疎懶」

仕事と趣味との関係に対する現実の露伴の態度

(4)遊戯娯楽と仕事との関係の変化

露伴の仕事と生活の変化

趣味・娯楽と本来の職業の「主客の転倒」

道具の「詮議」、「論弁思索」も趣味娯楽

釣りに関連したテーマでの著作は仕事なのか遊びなのか

京大は一年で辞職した

博士号は自分から求めて取得したものではなかった

(5) 露伴の思想

井上哲次郎の「日本主義」

露伴の非国粋主義

露伴の「以民為本」思想

露伴の反戦/非戦思想

(6)露伴にとって仕事/職業とは

仕事の必要性

露伴の経済

(7)趣味と学問

雑学か博学か、田辺元の「雑学」批判に対する山本健吉の反論

「博学篤志、切問近思」

山本の露伴理解についての若干の疑問

露伴の自由な知的探究活動は優れた「雑学」だ

君子露伴

「口演」された小説『幻談』

(8)結論

遊ぶために遊ぶ

自己を拡げることの愉快

遊びと聖なるもの・神秘的なものに関わる活動との区別

物質的利害関心から行なわれる遊びもある

タイプによる分類の1)アゴーン、競争、競技

タイプによる分類の2)アレア、運に頼る遊び

補論:子どもも偶然の遊びを好む。回り将棋の面白さ

タイプによる分類3)ミミクリー、模擬ないし模倣

タイプによる分類 4)イリンクス

パイディアとルドゥス

ホビーは機械文明への「復讐」

「遊びの社会性」そして「遊びを基礎とした社会学」

「混沌の社会」と「会計の社会」

「中間社会」と賭けごと

現代の産業社会と賭けごと

「遊びの堕落」

遊びと社会変革

<カイヨワの議論に対する若干の疑問と反論>

1.カイヨワの遊びが狭すぎる点について。または自然志向の遊びがあることについて。

釣りと家庭菜園づくりの遊びについてのデュマズディエの説

カイヨワの「純粋な消費」という遊びの定義は不適切

遊びの種類(カテゴリー)の拡大

カイヨワが自然志向の遊びを無視するのはおかしい

自然志向の欲求、衝動というものがある

2.「遊びの虚構性」、「遊びは人を現実世界から切り離す」に対する反論

子どものごっこ遊びと大人の演劇との違い

劇による「現実との距離」

ルールは虚構を作り出すか

身体を行使して行う戦いは「虚構」か

遊びのルールは通常の法律を停止するか

遊びの虚構性とはルールの理想性のことか、理想と現実

競馬と大学入試

イリンクスにおける虚構性

遊びによる切り離しと遊ぶ人の意思

すべての遊び・スポーツが現実的である

自然という現実を相手にした自由な遊び、釣り

現代高度産業社会における「疎外」の批判

「仕事は厳しいもの」は「仮定」

遊びと内発的動機

外発的報酬に依存する社会の問題点

快楽と楽しさの違い、エピクーロスの快楽説との違いと共通点

遊びと仕事と楽しさ、内発的報酬と外発的報酬

「自己目的的活動の報酬」を明らかにする

自己目的的活動の構造

自己目的的経験とフローの「理論モデル」

フロー活動の構造

「ゲームの楽しさ―チェス」

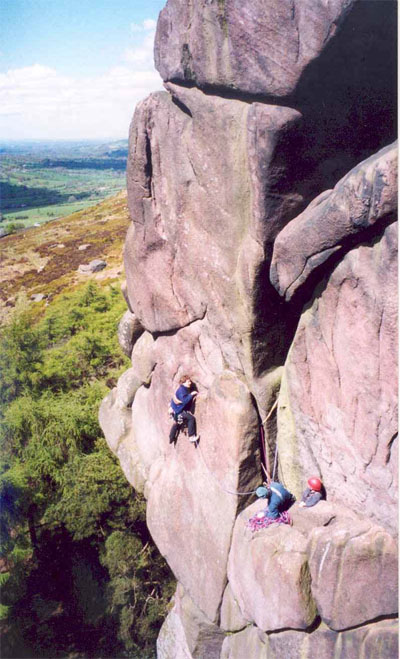

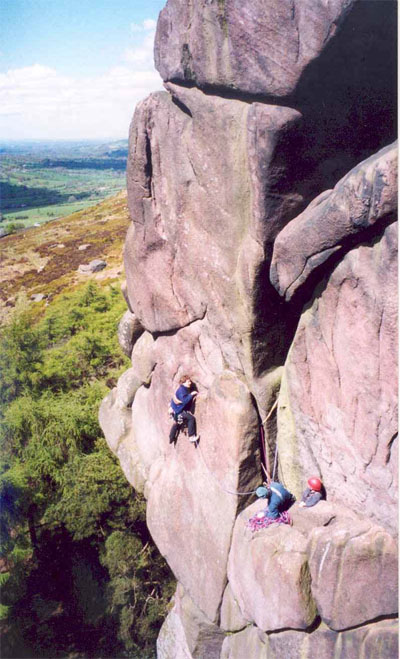

深い遊び、ロック・クライミングとフロー経験

ロック・クライミングにおける「恍惚」の経験

諸活動を、個人の技能に関して精密に目盛ること

ロック・ダンスにおけるフローの測定

ロック・ダンスの調査のやりかた

外科医の仕事―手術におけるフロー

マイクロ・フロー活動

<疑問と意見>1.「楽しさ」と「フロー」は異なる

<疑問と意見>2.「楽しさの理論モデル」の基礎になる調査の偏り

<疑問と意見>3.プロテスタントの宗教倫理における「フロー」の解釈について

<疑問と意見>4.様々なフロー、フローと楽しさ、楽しさと自由

三昧のフロー

楽しいフローと苦しいフロー

楽しさと自由との関係

<疑問と意見>5.「楽しさ」を指標とする社会全体の「再構造化」について

ハックスレーの『すばらしい新世界』、仕事への労働者の配分

成長、進歩・発展を追求する人間

家事の「再構造化」について

結論

遊ぼうと企てる?

遊びは「イニシャティブをとる重荷からの解放

自然現象にも遊びがある

ガダマーにおける「遊び」論と芸術論

ガダマーの芸術概念

芸術経験の普遍性

中間的medialであること、主客未分であること

音楽家の演奏・Spielが「中間」的、「媒介」的であること

ガダマーの遊びの解明は芸術の「存在論的解明」に役立ったか

遊びは「主体」と関係なしに起こる?

遊びは本来「自然」におけるもの?

スポーツは遊びの意識なしで行われる?

人間の遊びの特徴

没頭し夢中になることは遊びだけの特徴ではない

ガダマーの遊び論に関する結論

西村も「中間的medial」であること強調する

西村も光や風の戯れから議論を始める

遊びにおける解放感は「企ての主体」であることからの解放感

遊びの祖型「いない・いない・ばあ」

<私の反論>

遊びは偶然の「同調」で始まるのか

かくれんぼの再考

シーソーとブランコの遊びについて

「遊びはもっぱら現実態である」への反論

遊びをやめる自由はない?

遊びは倦怠によって終わる?

同調の関係は遊びに特有のものではない

仕事においてもまた「往還運動」がなされる

独楽回し、技量を要する遊びの西村の分析

独楽が回ったときの喜びは「ほらね・やっぱり」?

遊びの同調関係が主客の支配関係へと転ずる?

独楽回しの練習における工夫

難しい技への挑戦、「障害を仕組む」

独楽回しを振り返る、主体と客体の逆転

できることと支配とは異なる

主体的企ての存在

西村の遊び論への反論のまとめ

第六節 「学び」/教育としての遊び、ヴィゴツキーの遊び論

ヴィゴツキーの説に対する私の意見と若干の反論

第七節 「遊び=学び」論からの脱却へ、加用文男の説

遊びとは何か―要約と私の考え

釣りは遊びである。わたしは、還暦を迎えるのを機会に、それまで就いていた職業/仕事を辞め、釣りをして遊んで暮らすことにした。最初、私は、職業/仕事で行なうのではなく、かつ個人的な好み、楽しみから行う活動は遊びであり、遊びには様々なものがあるが、そのなかに主として体を使う遊びがあって、それがスポーツなのだと考えていた。スポーツは絵を描いたり音楽を演奏するなどの芸術的活動でも、小説を読んだり郷土史を調べたりする知的精神的活動、楽しみでもなく、体を使って遊び、身体運動を楽しむ活動である。そこで、釣りはスポーツの一種であると思われた。残るのは、釣りはいかなるスポーツであり、他のスポーツとどう違うのかということになる。

ところが、前章で見たように、一般にスポーツと言うときに最初に頭に浮かぶのはワールドカップやオリンピック大会で行われているような「近代スポーツ」であるが、その多くは職業化されていた。したがって、「体を使う遊びはスポーツだ」とは単純に言うことができない。また、スポーツは「見て」楽しむものでもあるが、「する」活動としてのスポーツは、子どものスポーツクラブでの活動、中高生の部活、「社会人」スポーツを含め、その多くは学習塾や予備校での勉強と同様、将来職業として就くことを目指し行われており、遊びとしては行われていないということも見た。つまり、どちらかといえば、スポーツ(「するものとしてのスポーツ」)は遊びではないことになるように思われた。そうだとすると、釣りをスポーツの一種だと考えることには問題があることになる。

私は、身体を使った遊びである釣りを、遊びであったり職業であったりするスポーツの様々な特徴と比較することで、かなりの間、混乱した、堂々巡りの考察を行っていたように思う。たとえば、釣りには「素人と本職の漁師の区別はない」という説がある。このことを、他のスポーツのプロの選手(あるいはプロ志願者)と単なる休日だけの愛好家との歴然たる違いと比べて、どう考えるべきか。また、ほとんどの釣りでは競争はしないが、スポーツでは競争、勝敗を争う試合・ゲームが多い。しかし、ゲーム=競技スポーツであっても、愛好家が楽しんで行うケースとプロが体を張って勝敗を争うケースとでは戦い/競争の強度は全く異なる。釣りが非競争的であることは楽しみで行われる愛好家のスポーツと比べるべきか、それともプロの戦いと比べるべきか。多くのスポーツには、「見る」人と「する」人が分かれ、「見て楽しむ」人のためにプロが「する」スポーツと、「見て楽しむ」だけの「スポーツ」(娯楽)と、愛好家が「する」遊びのポーツという3つの側面があるが、釣りはほとんどもっぱら「する」スポーツである。「他のスポーツ」と比べるとき、他のスポーツのどの側面と比べるべきなのか、等々。

しかし、遅まきながら、私は、つぎのように考えることで、今述べたような問題のほとんどが解決されることに気がついた。「する」スポーツは仕事で行う場合と遊びで行う場合がある。そこで、スポーツに、職業化に向かう内在的な要因があるとすればそれについての考察は必要かもしれないが、遊びである釣りは、遊びで行うスポーツと比べればいい、ということに気がついた。これは言わずもがなの、全く当たり前のことかもしれないが、ある種の混乱から抜け出ることができた。したがって、以下では釣りと、遊びである限りのほかのスポーツの比較をおこないながら、釣りがいかなるスポーツなのかを考えた。

しかし、私は、はじめから「釣りは遊びだ」と言っている。その際、「遊び」については既知のこととして前提しているが、その点が気がかりになり出した。私は、還暦で退職後、職業を持たず、「晴釣雨読」で残りの人生のほとんどを釣りをして暮らすつもりである。私は「釣りをして遊んで暮らす/釣りという遊びをして暮らすことにした」のだが、その「遊び」は「遊びで株をやる」、「あの人は遊び人だ」、あるいは「かけた魚を遊ばせずに一気に抜き上げる」などと言う時の、どの「遊び」の意味とも異なる。私は、「本気ではなく遊びで、釣りをして暮らす」ことにしたのでもないし、私は働くべきであるにもかかわらず、働かずに「ぶらぶらして暮らす」ことにしたのでもない。また私は、他のさまざまな趣味やスポーツと異なる特定の釣りという「遊び」が好きで選んだのであり、ただ強制されず自由に行動することにしたというわけでもない。そこで遊びという言葉について、あるいは遊びという活動と他の活動の違いについて、もっと、はっきりさせる必要があると感じた。

そこで「遊び」という活動の特徴、遊びと言う語の意味をはっきりさせようと、ホイジンハ『ホモ・ルーデンス』、カイヨワ『遊びと人間』、チクセントミハイの『楽しみの社会学』、西村清和『遊びの現象学』など、何冊かの本を読み考えてみた。また、『児童心理学講義』におけるヴィゴツキーの遊び論、および『発達』誌上に掲載されている加用文男の遊び論なども読んでみた。 とくに第2節では、釣り好きであった作家・文学者、幸田露伴の遊びと仕事についての考え方を彼の実際の生の在り方と関連付けながら考察してみた。

これらの人々が遊びとはいかなるものであると考えていたかを明らかにし、それらと一種の討論を行い、それを通じて自分の考えをはっきりさせるようにしてみたい。

最初にホイジンハ/里見元一郎訳『ホモ・ルーデンス』(<ホイジンガー選集>1、河出書房新社、昭和46年)を読んで考えた。中央公論社刊で高橋英夫による邦訳もある。

写真はJohan Huizinga,英語版Wikipediaによる。

著者のホイジンハ(1872-1945)は、巻末の訳者解説などによると、オランダ生まれ、1905年にライデン大学の歴史学教授になった文化史家で、その名を広く西欧に知られた人だという。33年には同大学の学長にも就いた。

ホイジンハは『ホモ・ルーデンス』の「まえがき―導入」冒頭で、人間の本質的特徴は理性・知性や、労働にあるのではなく、遊ぶことにあると述べている。そして、そのことを論証するために、彼は「遊びをこの世に存在するすべてのものの中の固有の一要因として抽出する」のだという。言い換えると、彼は、東西の多くの古代社会を調べて、これら古代文化のなかに遊びの要素が含まれていることを明らかにする。そして彼は言う「文化はその根源的段階においては遊びの性格をもち、遊びの形式と雰囲気のなかで活動する」と。また、ホイジンハは、遊びに関する、彼以前の研究の傾向、すなわち、遊びを、動物としての過剰エネルギーの放出といったように生物学的機能との関係で、あるいは大人になってからどのように役立つかという遊びとは別の目的との関係で説明するやりかたを退ける。

彼は動物も遊ぶことを認める。もちろん人間の子供は遊ぶ。しかし、彼は「動物の生活や子供の生活のなかでなく、文化のなかでの遊びの機能に探求の眼を向ける」。慣習・法律も、商業・技術も、学問・芸術も、「人間社会に固有で偉大な活動には全てはじめから遊びが織り込まれている」。彼は子犬がじゃれあい、人間の子供たちがただふざけあって遊ぶ「簡素で幼稚な遊び」とは異なる、「形が明確」になり、社会的に伝達され、多くの人に共有されるようになった活動である遊び、文化となった遊びを取り上げ、「遊びの本質」を明らかにしようというのである。

言葉がすでに遊びである。言葉は「簡単に言えば名指すのに使うもので、言い換えれば物事を精神の領域へ高める」ことだが、「言葉を創造する精神は遊びながら次々と素材的なものから思考されたものへと飛躍する。抽象的表現の背後には象徴的言葉〔高橋訳では、比喩〕があり、象徴的言葉の中に言葉の遊びがある」。あるいは「神話を通して昔の人はこの世のできごとを解き明かそうとした。---神話がこの世のことを飾るのに用いた気まぐれな想像のイメージの中で、創作の才をもつ精神は冗談と真面目の境目で遊んでいる」。また、「昔の共同体は世界救済の保証に役立つような聖なる行事、つまり、潔(きよ)め、犠牲、秘儀などを、言葉のもっとも直接的な意味において純粋な遊びの中で行った。神話や祭礼儀式のなかに文化生活の偉大な活動、たとえば、法と秩序、商業と利益、技術と芸術、詩、知識と学問などの真の起源がある。しかも、これらはすべてまた同時に遊びの世界に根を張っている」。

そして彼は『ホモ・ルーデンス』第3章以下で、実際に東西の多くの古代社会を調べ、その文化のなかに遊びの要素が含まれていることを明らかにしている。一般的には、文化が進むにつれ遊びと文化の関係は変化し、「遊びの要素は次第に背景に退く」が、文化はその根源的段階においては遊びの性格をもち、遊びの要素が重要な役割を果たしている。「この研究でなされるべきは、真の純粋な遊びを文化の基礎であり、かつまた〔祭礼儀式と並ぶ〕一要素であると指摘することだ」と言う。

続いて、しかし「言語はこのような一般的範疇を---終始変わらぬ明確さで識別することは決してなかったし、それを1つの言葉で把握することもなかった」と言い、「すべての民族が遊ぶし、その遊びは驚くほど似ている。しかし、にもかかわらず、すべての言語が遊びの意味を近代ヨーロッパ語のごとく確実にしかも同時に広い内容をもって1つの言葉で把握しているわけではない」と言う。ギリシャ語には、子どもを意味する語と語源的に関係のあるパイディアー、重要でないというニュアンスを帯びたアチュロー、そして戦い、競技を意味するアゴーンという三つの語があると言う。そして彼は以下で見るようにアゴーンをとりわけ重視する。パイディアーとアゴーンと言う語は次の節で述べるカイヨワの中でも重要な役割りを果たす。

ホイジンハは日本語が近代西欧諸言語によく似た、明確な単語、「遊ぶ」を持っていると言う。だが、日本語の「遊び」という語は、明らかに、上でホイジンハが「定義」したような近代ヨーロッパ諸言語のspel、Spiel、play(以下では英語のplayで代表させることにする)の意味するものと同じであるとはいえない。「遊び人」と言うときの遊び、「物見遊山」というときの遊び、あるいは「遊興」などと言うときの遊びなどは上の「定義」のなかには含まれていない。彼の定義する遊びは「きまった時間と場所の限界の中で自ら進んで受け入れかつ絶対的に義務付けられた規則に従って遂行され」る競争や競技、闘技、そして演劇と音楽であり、すべて、playされるものである。

ホイジンハも、古語を含め日本語の遊びは「真面目という反対語を持っており」、「一般的な遊び、緊張を解くこと、娯楽、気晴らし、物見遊山、休養、遊蕩、賭博、無為、怠けること、仕事につかないことなどを意味する」、あるいは競争・闘技とは「一線を画」しているなどの的確な指摘と補足説明を行っている。日本語に翻訳された本の中で「遊び」と言う語がつかわれるにしても、日本語をnative languageとする我々が遊びという語で思い浮かべるイメージとは違っているところがあることに注意が必要である。

暫定的に、現代日本語の常識に従って言えば、遊びの活動とは、法的あるいは道徳的義務や責任を果たすために行なう1)のではなく、また、ほかの目的、例えば生活のために、行うのでもなく、その活動を楽しむために行うような活動だと考えることができる。

一方、ホイジンハは、演技や演奏、競技、スポーツなどが「遊び」playだと言う。例えば、近代以前、音楽の演奏は宮廷に雇われた音楽家によるプロの仕事として行われていただけでなく、広く庶民の間の遊びとしても行われていたであろうが、演劇はむしろほとんどプロによって行われていたはずである。だが、ホイジンハはプロかアマかに関わりなく、競技も音楽も劇もすべてplay・遊びとみなす。確かにヨーロッパの諸言語においては、劇も音楽も、スポーツも、すべてplayする活動であり、それを行う人はplayerである。

しかし、俳優や音楽家やスポーツ選手たちが、仕事として劇、音楽、スポーツを行うとき、彼らは「専門職業人」として行っているのであり、彼らは「遊ぶ人」でも「遊び人」でもない。それらは、一般サラリーマンがレジャー活動として行う、釣りやゴルフ、草野球などのような、自らが楽しむことを目的とした活動、つまり遊びとみなすことは決してできない。

第2章で述べたが、ホイジンハがこの書を書きつつあった19世後半になって「近代スポーツ」が誕生し、当初はアマチュアによって行われる遊びの活動であった。ホイジンハが実際本書の後半で書いているように、20世紀に入ると次第に、スポーツのプロフェッショナル化が進んだ。これは一般的な社会学的捉え方であるが、私もこれに従う。

しかし、ホイジンハは、アマチュア・スポーツも含め近代スポーツの興隆は、彼がplay・遊びとみなすそれ以前の社会における一群の活動の、衰退、変質、「転身」を意味するもので、アマチュアによるスポーツからプロスポーツへの変化については重要な意味を見出しておらず、プロとアマの区別を主題的に扱うことはしていない。

他方、わたしがこの章で考えたいのは遊びについてであり、playについてではない。すでに第2章においてもスポーツにおけるプロとアマの違いを問題にしたが、この章では遊びについて考えようとしている。その際、ヨーロッパ語のplayによって意味される語と現代日本語でいう遊びの区別は重要であり、ホイジンハの『ホモルーデンス』を翻訳で読むときには、「遊び」と言う語に注意しながら読む必要があるのである。

さて、ホイジンハが文化的意義をもつものとして考察対象とするする遊びは具体的には「競技に競走、見世物に出し物、踊りに歌、仮装の集いに馬上の槍試合」など「社会的な遊び」である。そしてこれらは「何かのための闘い」である遊びと「何かの演技である」遊びの二つに、大きく分けられるという。(「演ずる」、「演技する」は、高橋訳では、「何かを表現する」である。)

また、彼は、遊びが「どんな分析も論理的解釈も寄せ付けない」、「おもしろさ」という「絶対的に根本的な」要素を有すること、あるいは「遊びはわれわれ〔現代人の〕意識にとっては真面目さに対立すると考えられている」こと、しかし、「賢明とあほう」〔賢愚〕、「真と偽」、「善と悪」などの対立の埒外にあることなど、いくつかの「遊び」の特徴に触れた後で、遊びの「形式的」特徴を以下のように述べる。

「遊びはなによりもまず第一に自由な行為だ。命令された遊びはもはや遊びではありえない。せいぜいそれは、遊びの義務的焼き直しに過ぎない。自由というこの性格によって始めて、遊びは自然の営みの過程〔生存の必要〕を乗り越えたものになる。遊びは自らそこへ余分に付け加わったものであり、衣装のようにその上にまとわれるものだ」。ここには仕事ないし労働とは異なる遊びの積極的な意味が語られている。遊びは生存・生活の必要からやむを得ず行なうものでも、また他者の命令にしたがって行なわれる活動でもなく、自分から進んで行なう活動でしかも「自然の営みを乗り越える」活動である。遊びは「素材的なものから思考されたものへと飛躍する」ことであり「精神の領域へと高」まることである。人間は他の動物と違って、地上で裸体で暮らすことには満足できず、「衣装をまとって」、精神の世界に羽ばたくことを求める。遊びは、逃れることのできない生存の必要のゆえに行なわれる活動の労苦からの一時的脱出であり、楽しみを享受する活動なのである。

また、遊びは「肉体的要請によって課されるものではなく、なおさら道徳的義務によって課されるものではない」とも言われている。おそらく、ホイジンハは、道徳義務はカントがいうように普遍妥当性を有する絶対的な命令と考えるのであろう。だが遊びは、何かの求め(「要請」)に従って行われるものではなく、また、なおさら、なにか絶対的な「命令」のようなものによって「課される」ものなのでもない。遊びは要求や命令に従って行われるものではなく自由に行われるものだと言うのである。

だが、とホイジンハは言う、「成年に達し、責任能力を持った大人にとって、遊びはしなければそれですむであろうといった程度の一つの機能である。遊びは余計なものなのだ。---遊びはいつなんどきでも延期できるし、中止もできる。------遊びは仕事ではない。それは「自由時間」に行われる」。たしかに仕事は契約やその他の約束など他者との関係の中で行われるもので、勝手に自分のしたいようにしたり、途中でやめたりすることはできない。とくに雇用されて行なう仕事では自由度は非常に小さい。だが、遊びはそうではない。自分の意思だけでいつでも、やめようと思えばやめられる。延期も出来る。また、仕事(労働)は必要な活動である。仕事をしなければ生きていけない。他方、遊びによって空腹を満たすことはできない。過労はさけなければならないが、(適当に休息をとり)普通に仕事を行っているかぎり、遊ばなくても死にはしない。そして、人は、仕事においてこそ他の人から評価されたり、賞賛を受けたりするのであり、人は仕事を通じて自己を実現することができる。だとすれば、遊びは無しで済ませられればそのほうがよい。おそらくホイジンハはそう言いたいのであろう。

汽車ごっこをしていた子供を抱き上げて父親がキスをしようとすると、機関車であるその子は「機関車に口付けをしないで。でないと客車たちが、本物じゃないと思っちゃうよ」と言う。遊びの、この「本物でない」ということのなかには、「劣等感の意識、つまり、最優先的と目される「厳粛さ」に対する「あほらしさ」〔高橋訳では、「楽しみ事」〕の意識が横たわっている。---しかし、この「ただの遊び」が、しかし、「ただ何々」に過ぎないという性格を一時完全に棚上げして、大真面目に---行なわれることもある。----遊びとまじめの対立は常に流動的だ」とホイジンハは言う。彼は、「日常」、「ありきたりの」、あるいは「本来の」生活は、どちらかといえば「真面目」で、本物の世界であり、遊びの世界は「仮構」に過ぎぬ、「劣等」なもの、「あほらしいもの」とする。

私は、チェスなどの盤上のゲームは「仮構」の世界における、「仮構」の戦いだと言うことには異論はないが、次に見るように、一般に遊びやスポーツなどが規則によって作られたものであるということと関連して、「仮構」の世界における活動だと見なすことには異議がある。カイヨワは『遊びと人間』で、ホイジンハの説にいくつかの修正を加えつつ、遊びの「特質」を述べているが、ホイジンハと同じく遊びの「仮構性」を説いている。カイヨワの議論を検討した後で、一緒に、この遊びの仮構性という議論に反論を行なおうと思う。

ホイジンハは、遊びが「利害を度外視した性格」を持っており、「必要や欲求の直接的満足を求める生活過程の圏外に立つものであり、しかもその過程を一時差し止めてしまう。遊びはそれ自体だけで完結する一時的行為としてその生活過程のなかに割って入り、行為すること自体に含まれた充足感のゆえに行われる」という。この文は、人々が個人として遊ぶ場合について言われているのではないと思われる。個々人が休暇をとって釣りやゴルフなどをして遊んでいる最中に、緊急の用ができたからと会社から呼び出しがかかる。あるいは家族旅行中に子どもの具合が悪くなって、旅行を打ち切って帰途につくというように、遊びの中に「利害」や「必要」が割って入り、遊びを差し止めるという事態は想像できても、その逆の事態、仕事のなかに遊びが「割って入る」という事態、つまり職場で、仕事を突然中断して遊びを始める、あるいは仕事をしながら遊ぶなどということは現代産業社会においては想像できないからである。

ホイジンハが言う遊びが生活過程のなかに「割って入る」というのは、遊びが社会的文化的機能を獲得し、生活過程や仕事と同等ないしそれ以上の役割りを有するものとして、年中行事などとして社会生活の中に組み入れられることを指しているのだと思われる

彼は上の文に続いて、遊びは「まず最初」「休息」として「われわれの前に現れる」という。そして「休息/遊び」は、毎日「規則正しく繰り返」され、「生活一般の伴奏となり補充となり、その一部分になる。----個人に対しては生物学的機能として欠くべからざるものであり、共同体に対しては、---それが生み出す精神的社会的きずな、つまり簡単にいえば文化的機能のおかげで欠くべからざるものとなる」と言う。こうして、社会的に労働時間を限定し、「祝日」や「休日」を設け、そして共同体として祭りを行なうなどして、人々が仕事を休み、遊ぶことができ、かつ相互に精神的な絆が得られるようになる。前の個所では「責任能力を持った大人にとって、遊びはしなければそれですむであろうといった程度の一つの機能である」、あるいは遊びは、必要があれば「いつなんどきでも」「延期したり中止したり」することができるものである、と言われていたが、それは個々人に関して言われていたことで、社会として、共同体としてみるとき、遊びは「必要」で「欠くべからざるもの」となり、簡単には「延期したり、中止したり」できないものになる。

このようにして、休息/遊びは社会的・文化的機能をもつようになり、「食物摂取、繁殖〔生殖〕、保育といったような純生物学的過程を越えたより高い世界に属」するものに変化する。動物も遊ぶが「人間の遊びは---何かしら高められたものであり、祝祭と式典の領域、つまり聖なる領域の中にその場を見つける」という。彼は個々人が日常生活のなかで行う遊びや休息は「しなければそれで済む」ことだとその意義を認めてはいないが、遊びと休息が共同体の行事となり、「祝祭と式典」として行われるときには、文化としての高次の意義を持つと言うのである。

私が朝おきて顔を洗うとすれば、私は60数年間生きてこの世に存在していたのでなければならず、そしてそのためには私を生んだ親が存在し、等々と無限の過去に遡る連鎖のなかで、私が顔を洗うという出来事が生ずるのであり、また私の行為はなんらかの点で無数の人々、無数の出来事と関連をもつという具合に、「現実世界」、「日常」生活におけるできごとは、時間と空間において果てしない広がりを持っていると考えることができる。

しかし、「チェスは最初の指し手ではじまり、キングが詰んだら終わる」。その第一手の前にいかなる指し手も存在せず、キングが詰んだあとにはいかなる手も存在しない。遊びの世界には、ルールによって決まっている明確な始まりと終わりがある。また場所も決まっている。ホイジンハは、時間的限定性よりも場所的限定性の方がより目立つという。遊びはすべて、「実際に作られるか、観念的に想定されるか、そのいずれにせよ、意図的にか、もしくは自明のこととして、前もって作り上げられる」遊び場の中で行なわれる。競走は、「実際に作られた」決まったコースの中で行なわれる。チェス・将棋は盤と駒があればどこででも行なえるし、有段者なら、それらがなくても、頭の中でコマを動かして戦うことができる。チェス・将棋は「観念的」に「限定された」空間でも遊べる。遊びは神聖な行為と同じ形式で行なわれる。つまり、「垣根を持って囲まれた神聖な領域で」行なわれるという。

遊びにおいて人々は日常性から脱却する。人々は遊びの周りに秘密主義を張り巡らす。そしてそのなかではありきたりの生活の法や慣習は差し止められ、われわれは「別人」になる。こうした「遊びの別人化の特徴と秘密主義は仮装舞踏会でもっとも明確に示される」。

ホイジンハは「遊び場の中では独自の、絶対的秩序が支配する。----遊びは秩序を創造する」。「すべての遊びがそれぞれの規則をもっている。それは遊びを作り上げる仮の世界で通用すべきものとして定められている。遊びの規則は絶対的強制力をもち、疑いをさしはさむ余地はない」という。日常生活の中でわれわれは様々な法律、規則、慣習的秩序などに従っている。しかし、それらの支配は不完全である。法律違反、規則の無視は珍しいことではない。

しかし、遊びの規則に従わなければ、遊びそのものが成り立たない。また、人間の物質的生活が属する、自然的世界の秩序とその規則つまり自然法則は人間のどうすることもできないものである。生存、肉体の維持にかかわる日常生活において、われわれは自然法則の支配から免れることはできない。しかし、われわれは、「遊びにおいては、この物質的生活の制限を抜け出て、自由に精神界に羽ばたく」とホイジンハは言う。キリスト教の神が自然的世界を無から創造し、絶対的に支配するように、精神は規則によって遊びの世界を創り出し、自由に、秩序を作り出し、絶対的な支配を行なう、と言いたいのだろう。遊びの世界は規則によって創造され、そこでは規則が絶対的に支配する、という考えについては、あとで検討してみよう。

こうして、総括的に、「遊びは自由な行為であり、「本当のことではないとして」〔高橋訳では<本気でそうしているのではないもの>として〕ありきたりの生活の埒外にあると考えられる。にもかかわらず、それは遊ぶ人を完全にとりこにするが、だからといって、何か物質的利益とむすびつくわけではまったくなく、また、他面、何かの効用を織り込まれているのでもない。それは自ら進んで限定した時間と空間の中で遂行され、一定の法則ないし規則にしたがって秩序正しく進行し、遊ぶ人々の間に規則遵守の共同体を作り出す。それは自らを好んで秘密で取り囲み、あるいは仮装をもってありきたりの世界とは別のものであることを強調する」、とホイジンハ言う。

だが、また、子供の「ごっこ遊び」あるいは大人の演劇と、共同体として行われる祭礼儀式は異なってもいる。なぜなら、子供の「ごっこ遊び」の演技は単なる模倣でしかないのに対して、祭礼での演技は「季節の移り変わりを表し、また星座の上がり下がり、作物の成長と実り、人間や動物の誕生、生と死などの観念を形象化して演ずる」遊びである。「彼らは存在するものすべてをおおう秩序を聖なる遊びのなかで演技する」のである。子供の遊びと古代文化の祭礼儀式とを比較すれば、後者には「より多くの精神的要素」がある。

また、祭礼の行為は単に演じ、表現する遊びではない。それは遊びでありつつ、同時に、清め、祈り、救済の約束、等々であり、人々に直接的な楽しみを与えるだけでなく、共同体の安寧と福祉を人々に確信させるという、高次の機能を果たしている。こうして、「聖なる遊びは、共同体の繁栄のためになくてはならぬものであり、宇宙的洞察と社会の発展を内に秘めていながら、しかし常に遊びであり、----必要と真面目の味気ない世界の外で、それを超えて成し遂げられる行為」である、とホイジンハは言う。

ホイジンハはすべての古代文化が「遊びの中で遊びとして発展」することによって生まれたというが、とりわけ彼は演ずる遊びが聖なる祭式儀礼へと発展したことを重視する。というのも、祭礼は人間が地上の俗世界、「必要と真面目の味気ない世界」の中だけで完結する、物質的存在ではなく、聖なる世界においても生きる存在である、いや聖なる世界の中にこそ人間の真の存在があるということ、つまり、人間の精神的な超越性をもっとも明瞭に示す活動だと考えるからである。

人間が生まれつき「他の人より優れたい、第一人者でありたい、そんな人として尊敬されたいという憧れ」を持っている。「讃えられ、名声を得たいという願望」が「子どもの生活から最高の文化的業績に至るまでのすべて」の領域を貫いており、「自己および自己集団の完成を目指す原動力として働く」。

誰かが商売で大儲けをしても尊敬は得られないだろうし、それが社会の利益だとは受け取られないかもしれない。しかし、遊びによる「名誉と尊敬は勝者の属する集団全体に直接の利益をもたらす。---遊びで得た成功は個人的なものから集団的なものへきわめて移行しやすい」。

古代ギリシャにおいてもローマにおいてもまたアラビアにおいても、また中世キリスト教世界の騎士道、日本の武士道においても、徳の語源となった言葉は力、男らしさの概念を土台にして生まれた。「徳、名誉、高貴、名声ははじめから競争という遊びの領域内にあった」という。彼は上杉謙信の名をあげながら、日本の武士道についてもふれている。彼は「闘う遊び」がすべての文化と結びついていた、つまり「文化は根源的段階において〔競技・闘技の〕遊びの性格を持ち、遊びの形式と雰囲気のなかで活動する」と言う。 こう述べたのに続き、「文化生活の偉大な活動、たとえば、法と秩序、商業と利益、技術と芸術、詩、知識と学問など」が神話や祭礼儀式の中にその「真の起原」を持っているとともに、「これらはすべてまた同時に遊びの世界に根を張っている」ということを7つの章で具体的に論証している。

法律や裁判制度は近代社会の文化の重要部分である。「古代ギリシャ人の間では裁判沙汰になる原告被告の争いはアゴーン、つまり確たる規則に縛られた闘争とみなされ、合い分かれて争う両派は聖なる形式にのっとって調停人の判決を乞い求める」。裁判は「賭け事遊びであり、競走レースであり、さらには言葉の勝負である」。「法廷」はギリシャ語で「聖なる円陣」と呼ばれた聖域で、日常世界から切り離された特別の空間であった。「一段と未開の法概念になればなるほどチャンスの要素、間接的に遊びの要素が、---前面に押し出され」、神託、神明裁判、くじ占いなどによる決定と、法の裁定とが同じこととを意味した、という。

〔注:神明裁判とは、正しい者には神の加護があるという考えに基づいて、熱せられた鉄を持っていられるかどうか、熱湯の中に手をいれて、やけどがすぐに直るかどうかなどの方法で有罪無罪を決定する方法である。しかし、神明裁判、神託、クジ占いのいずれも、その方法やその結果(判決)に従うかどうかには遊びの特徴である自由は存在せず、当時の人々にとっては、「面白さ」とは無関係のきわめて厳粛なものだったと思われる。どうしてこれらが「遊び」だとされるのか、私にはわからない。〕

闘技は一定の規則に従って行われる戦いであり、闘技は遊びである。血が流れるかどうか、殺し合いになるかどうかは、遊びであることを否定する基準にはできない。決闘はどちらが正しいかを、つまり神の裁きを、知るために行われた最終的な方法のひとつであったが、中世のヨーロッパでは軍隊同士の戦闘の代わりに、双方から選ばれた一定数の戦士による決闘で片を付けることがしばしば行われた。このような形で行われる戦争は相互の約束や協定に従って行われるもので、儀式的で遊びの要素を含んでいる。このような形の戦争は古代ギリシャにも中国の封建制時代にも見られる。

ホイジンハは、「敵味方の双方が相手を対等と認め、お互いに名誉ある公正な行為を要求」し、「名誉に反することは規則に反する」という意識をもつがゆえに、「国際法はその起原を闘技的世界に発している」という。だが、遊びの要素が後になって次第に消滅して、近代戦、国家の総力戦がおこなわれるようになった。戦争と遊びとの関連についてはあとで、もう一度ふれることにする。

一般に文化活動は社会の初期段階では遊びと広範な関係を持っているが、より高度な社会になると関連性を次第に失う。しかし、詩は変わらずに遊びの世界と深く結びついている。ポール・ヴァレリーは「詩は言葉と言語をもってする遊びだ」といった。詩はその本来の起原から歌、音楽、舞踊と離れがたく結びついている。劇は、演ずるという語が競技を行うことを意味するplayであることからもわかるように、元来競技の領域に属していた。古代ギリシャにおいては、観客は「さながらフットボール試合の観客と同じように」、劇の競演を楽しんだ。

12世紀ヨーロッパの学校・スコラでは悪口と中傷にみちた知識・学識の競争が真っ盛りだった。中世の大学生活のいっさいは遊びの形式をとっていた。学問的口頭談話の形をとる、果てしない討論、華麗に飾り立てた儀式、各国民別の集団組織、あらゆる分野における分極対立、これらはすべて競争と遊びの領域に入る。学問は哲学を含めてその本性上論争的であり、論争的なものは闘技的なものから切り離せないとホイジンハは言う。

彼によれば、19世紀のヨーロッパでは、産業革命の技術的成果の過大評価により、労働と生産が偶像視され、「生真面目で散文的な実用的観念---と市民的福祉の理想が」支配する。19世紀に遊びが放棄され、真面目が文化を支配したことは、男子の服装に「空想的要素が消えたこと」、「色彩に乏しく、形式ばることもなくなり」、「いつも変化しない」「ただ真面目な」だけのものになったことに表れている。「布地もスコッチ産の荒い織物が幅をきかせ、フロックコートが式服---に祭り上げられ、----背広にその座をゆずった」ことのなかに何よりも明白に現れている。この「文化現象における男子の服装の平均化と硬直化」は決して過小評価されてはならず、「このなかに、フランス革命以後の精神的、社会的変革のすべてが表現されている」とホイジンハは言う。

しかし、「折にふれて行われる余興から」、組織化された遊び、「常設され訓練されたチームの集団的遊び」への発展が、とくにイギリスにおける球技の発展によっておこり、そこから近代的スポーツ制度が生み出された。スポーツ制度において「規則はより厳重になり、いっそう詳しい細則が練り上げられた。達成目標はより高められた」。「体系的組織化と訓練強化が絶えず進」み、「職業専門家と素人愛好家の分離」が生じて、プロスポーツにおいては「任意性と天衣無縫の大らかさ」はもはや見られなくなった。スポーツは「純粋に遊びの領域から離れていき、---遊びでも真面目でもないものになってしまった」。スポーツは「本来の文化過程」からはずれてしまい、「祭祀との結びつき---は完全に失わ」れて、「それは全く奉納されないものとなり、----その社会の構造とはなんら有機的に結びつかなくなった」とホイジンハは言う。

彼が述べている、遊びのスポーツ化、制度化・組織化、職業化などは『スポーツと文明化』でエリアスが詳しく述べていることの概括的だが正確な先取りと言えるだろう。だが、スポーツ制度は、産業、労働、市民的福祉を理想とする経済的実用的関心、つまり真面目だけが支配している社会における、遊び全般の「真面目への転身」の表れの一部なのであり、それは本来の意味での遊びではない、とホイジンハは言う。

チェスや(トランプの)ブリッジなど「知能の遊び」も、「公認の選手権制度、公開試合、記録の公式登録」などによって「スポーツ化」されている。しかし、気晴らしや子どものように楽しむことは期待できず、「それは精神的能力をただ一面だけ鋭敏にして魂の実りを忘れた完全に不毛な技量であり、よりよく活用できたはずの知的、精神的緊張を相当量に渡って歪曲し、浪費してしまうものだ」。

他方で彼は遊びのスポーツ化つまり体系的組織化、訓練強化、職業的真剣さの強化など、「遊びを真面目なことに変貌させる傾向」とは反対の現象を指摘する。つまり、「最大トン数の郵便船とか、大洋最短航路」だとかを「実利的理由」よりも「記録達成」のために目指すことが、商業、産業のなかで行われている。ホイジンハはこれは「スポーツにおいて取り上げられた記録の概念が経済の分野で幅を利かす」ようになったことの表れだという。他にも、大企業の部門間で行われている業績達成競争、あるいは、大企業が内部に「スポーツ団体を作ったり、労働者を職業能力の観点からだけでなくサッカーの観点からもみて採用する」ことなどを指摘し、これらは「まじめが遊びに変質しながら、しかも真面目で通っている」ことをあらわす矛盾した現象だと彼は言う。

ホイジンハは、現代社会におけるスポーツの職業化、プロ・スポーツを主としたスポーツの発展という現象は現代社会の「混沌」あるいは「矛盾」を意味しているという。彼はスポーツは「遊びでもないし真面目でもないものになってしまった」と言う。そうだろうか。 アマの「純粋な遊び」であるスポーツはプレーヤー自身の楽しみのために行われ、観戦者の存在は必ずしも必要としない。だが、プロスポーツは観客なしでは存在せず、プロ・スポーツにおいてはプレーは観客の存在と一体である。プロスポーツにおけるプレーは職業活動であり、(古代あるいは前近代社会におけるのとは違って現代では)職業は真面目に真剣に行われるべきものだとするなら---学者も大学教授として給与を受け取っているかぎり同じはずだが---それを行う選手・プレーヤーにとっては真面目に、真剣に行われるべきことがらである。彼/彼女は遊んではいられず、スポーツは「遊びではない」。(このことはすでに第1節で述べた。)観客にとって、観戦は気晴らしであり遊びである。こうしてプロスポーツにおいてはそれを構成する要素である選手のプレーには真面目だけがあって遊びはなく、もう一方の要素、観客の観戦には遊びだけがあって(ホイジンハが言う意味での)真面目は存在しない。すると、この両要素を切り離して別々に見ればたしかに「スポーツは遊びでも真面目でもない」ということになろだろうが、しかし一体のものとしてみれば、「スポーツにはプレーヤーの職業の真面目と観客の観戦の遊びの両方がある」と言える。

「慣例化」された産業社会においては人々は仕事において遊び半分にではなく真面目に自分の任務を果たさなければならなくなった。しかし、遊ぶことは権力者や有産上層階級の人間だけに許されており、農民や労働者、庶民には許されるべきではないというのでなければ、働く人々の遊びへの欲求も充足される必要がある。その一部は人々が(限られた)余暇に自分で行うスポーツや芸術の活動において満たされるだろうが、それだけでは十分ではない。こうして遊びあるいは余暇活動が不十分だと感じている多くの人々のために、プロによって職業として真面目に行われるスポーツや音楽会などを見たり聴いたりして楽しむ機会を社会が提供してくれる。<BR> ホイジンハはとりわけスポーツを「遊びでも真面目でもない」ものとして槍玉に挙げるが、分離の程度に違いはあるかもしれないが、コンサートホールで行われる音楽会でも、同じように音楽を聴いて楽しむだけの聴衆と、真剣に演奏するplayer・演奏者との分離、「遊びと真面目の分離」が支配している。しかしその一方は他方なしには存在せず、両者は切り離すことはできない。したがって、見方を変えればそこには「遊びと真面目の両方」が存在している。ただしそこには「見るもの」と「行うもの」という一種の社会的な「分業」あるいは活動の分割ないし分裂が生じているということを付け加える必要があるが。

とはいえ、社会の発展につれて音楽や詩などの分野以外の、経済や法律や学問などほとんどすべての分野で仕事(文化)と遊びとの結びつきが次第に失われて来たというホイジンハの指摘は否定できない。

ホイジンハの言う、仕事(労働)からの遊びの分離・排除と言う現象はエリアスの言う「慣例化」である。また、16~17世紀の宗教改革による「勤勉・禁欲」倫理の拡大(ウェーバー)、「資本の原蓄」過程における労働の強制(マルクス)、英仏などの国で都市に流入する農民を「ミゼラブルな人間の屑」としてアジール(矯正院)、救貧院(ワークハウス)などに収容・監禁し「強制的に働くことを教え込み、人格(魂)を矯正する」ことを目指し、大人の再教育を施したこと(フーコー)など、主としてヨーロッパ近代の歴史に関する諸説に照らしても、労働からの遊びの排除・分離というホイジンハの捉え方は間違っていないと思われる。

私は第2章で、幼児は遊びながら学び、学童は学習・訓練によって学ぶと言ったが、19世紀ごろから学校制度が発達すると、子供たちは、各自の家で遊んであるいは親の仕事の手伝いをして過ごすのではなく、学校に通って学習し訓練を受けるようになった。はじめから、学校の目的は知識や技能を与えることであり一緒に遊ばせることではないと考えられていたであろうし、教育は一定の厳格さ、真面目さを伴って行われたであろう。(体罰まで行われたかどうかは別問題である。)こうして、一定年齢の子供たちは、遊びながら学ぶのでなく、学校で勉強するようになった。現代の大人は真面目に仕事に取り組むための「再教育」は必要ない。すでに子どものときにこの態度を身につけているからである。学校制度の一般化もまた近代社会における遊びと真面目の分離傾向を促進したと思われる。

ホイジンハは近代社会を「聖なる祭」をうしなった「混乱」、「矛盾」だらけの社会と見る。だがこの見方は、神聖な儀式と祝祭に満ちていた中世社会の肯定的見方と関係がある。2)

たしかに現代のスポーツは古代の競技のように「聖なる祭りの一部」ではなく、金銭と名誉を求めて、「闘技的本能をむき出しに」して真剣に闘うアスリートの祭典であり、せいぜいのところ国威の発揚を図る場でしかない。しかし、このようなスポーツのありかたは、まさしく、現実の社会のあり方と深く結びついていると思われる。

有機的〔たぶん英語のorganicに相当するオランダ語で書かれているだろう〕結びつきとは部分と部分が互いに無関係にあるいは機械的に結び付けられているのでなく、生物の諸器官organのように各部分が互いに支え合って存在していることを言うのだろう。ところが、現代(資本主義)社会の特徴をエリアスの言葉で慣例化と呼ぶなら、明らかにスポーツは慣例化された資本主義社会と有機的に結びついている。

近代社会は産業社会であり、中世の自給自足的農業社会とは異なり、(社会主義社会は別として)資本家と労働者(そして商人)が主役であるような社会である。18世紀から19世紀にかけて生まれた近代スポーツは当初、利害関心なしに、闘うことを楽しむだけの目的で追求するジェントルマンと呼ばれた富裕階級を中心とする少数の者によって行われた。「遊びが次第に真面目に受け取られ、---規則が厳重になり」「組織化と訓練強化」が進んだことにより、「職業専門化と素人愛好家の分離」が起こった。それはホイジンハの言うとおりだろう。

しかし、「スポーツが遊びの領域からはなれ」、「闘技本能むき出し」の、プロによる真剣な戦いに変化したという彼の主張が的確に当てはまるのは20世紀とくに第二次大戦後のプロスポーツの隆盛においてであろう。だが、プロ・スポーツの隆盛はそれを見て楽しむ大衆の存在なしには不可能であり、(マスメディアの発達という要因も考慮すべきだが)スポーツの「楽しい興奮」によって、「慣例化」した仕方で(つまり規則正しく正確に)行われる労働の中では抑制されている「自然的感情」を表に出し、カタルシスを得ることの必要な多数の人々、つまり労働者階級の登場によって可能になったのである。現代社会には、一方に、スポーツを職業とし、真剣・真面目に闘う、ほんの一握りのアスリートがおり、また他方に、8時間労働制の下で、スポーツを自ら行って楽しむことは十分にはできないが、時々は競技場に行って応援したり、あるいは平日でも家でテレビ観戦をすることはできる(あるいは、スポーツを見て楽しむことで我慢せざるを得ない)、多数のサラリーマン・労働者がいる。

「楽しい興奮」を可能にしてくれるプロスポーツは人々の精神を活性化し精神衛生を保つことに寄与し、健康で勤勉な労働力の供給に貢献しているのだから、資本主義の仕組みを肯定するかどうかは別として、大いに資本主義社会を支えている。他方でこのサラリーマン・労働者は、自給自足の中世の農民とは異なり、資本によって生み出され、資本主義企業によって雇用されることにより存在しているのだから、資本主義社会によって支えられている。(しかし、こんなわかりきったことはわざわざ書く必要がないようにも思うのだが。)とすれば、「遊びでも真面目でもない」とホイジンハは言うが私の見方ではその両方であるような、プロスポーツのあり方は慣例化された資本主義社会ときわめて密接な関係があり、「有機的に結びついている」と言うべきだろう。

要するに、ホイジンハのいう「真面目の支配」とは、生活上の必要を満たすこと、金銭を稼ぐことを大切な務めと考え、職業に真剣に打ち込むことであり、「慣例化」にしたがって生活することである。だが、エリアスの言うように、プロのスポーツは「楽しい興奮」を人々に与え、慣例化圧力を緩和してくれる社会的な仕組みであり、スポーツは資本主義の支配する産業社会が要求する「真面目」を可能にする大衆文化であり、なるほど宗教などのような高級文化の「本来の文化過程から外れて位置している」ように見えるかもしれないが、社会の構造ときわめて密接に結びついている。まさしくスポーツと現代社会は「有機的に結びついている」。

とはいえ、私は、現代社会において、人はスポーツや音楽などの芸術を「見る」あるいは「聴く」などすることしかできず自ら行なって楽しむことは出来できないと言いたいわけではない。資本主義の仕組みが根本から変わらなくても、あるいは(生涯)労働時間の大幅な短縮が制度的に直ちに実現しなくても、私たちが物質的消費へのこだわりと職業/労働への意味付与を減らし、世間の常識に従うことをやめ、自分の生活スタイルを変えることができれば、われわれは相当程度自由時間を拡大し、スポーツや芸術を自ら行なってたのしむことができる、と私は思う。

この文章では、まず、ホイジンハが優れて(つまり文化へと発展する)遊びであると考える二種類の遊びは、他の日常生活あるいは現実の生活と違って、「規則」によって作られているということ、あるいは遊び手が規則に従うことによって初めて成り立つということが言われているだろう。

サラリーマンが、朝おきて、食事をし、職場に向かう。これは毎日、ほぼ規則的におこなわれることだ。しかし、規則にしたがっている、規則により支配されている、とは言いがたい。他方、職場における仕事も、あるいは職場に向かう途中の道路の交通も、就業規則や道路交通法という規則に従って行なわれる。すると、規則に従って行なわれるということは、「現実」や「日常」の世界と区別される遊びの特徴ではないはずである。複数の人が一緒になり、あるいは活動を共有するときには、カオスに陥ることを避け、活動がうまくいくようにするために「規則」が必要なのである。

では、単に遊びの規則が遊びの世界を支配するということではなく、遊びの規則は「絶対的強制力をもっており、疑いをさしはさむ余地はない」ということをホイジンハは強調したいのだろうか。現実の人間世界はまず存在し、後に、規則(法や慣習)が作られたのであろうし、私の退職後の生活のようにほとんど全く規則を欠いた生きかたもある。法や規則の妥当あるいは支配は決して絶対的なものではない。これに対して、少なくともホイジンハが考察の対象としている遊びに関しては、規則があるというだけでなく、規則を無視してはそもそも遊びが成立しないと言える。とくに、テニスや100m走その他の「戦いの遊び」を始めるためには、遊び方、つまり競技・ゲームの規則を知っているだけでは遊びにはならず、その規則を「絶対的に」守らなければ、勝ち負けが決まらない。またホイジンハは論じていないが「演戯の遊び」も、遊びの参加者である観客が暗黙の規則あるいは約束にしたがうことで成立する。舞台で話している人物は、俳優の江守徹ではなくて、ハムレットであり、合板と木材で作られ白く塗られたものは、大理石でできた王宮の壁だ、等々の「劇」の約束、広い意味での規則を守って観客が参加するのでなければ、劇の世界は崩壊してしまう。

だが、こうした、規則によって成り立つ遊びの場合においては、規則が絶対的に支配し、規則が犯されるや否や遊びの世界は崩壊するということになるのだろうか。「遊びの規則が強制力をもつ」といえるのは、遊び手が規則に対して少しの疑いももたずに、規則どおりに遊ぶ場合であろう。しかし、規則に疑いが生じたり、話し合いの結果、変更されたりすることがあるだろう。たとえば、年齢差のある子供が遊んでいるときに、途中で年下の子のミスを「ノー・カウント」にするなど、譲ってやるということがある。途中から、「ハンディ」をつけてやることに規則を変更するわけである。その場合には、変更の多少にかかわらず、その以前の規則は不完全であった、しかし不完全ながらその遊びの世界は存在していたということだろう。そうだとすれば、規則が絶対的なものだとは言えないはずである。歴史的なケースで考えてみる。

しかし、最初のフットボールの規則が変わったのではなく、それに似た、しかし別の新しいスポーツ、新しい遊びが作り出されたのだと考えることもできる。「フットボール」が次第に行われることがなくなり、現在では誰も行なわなくなっているとしても、「フットボール」は昔のまま相変わらず存在しており、だれかやる人が出てくれば、前と同じように行うことができる。そしてそれをやりたい人は元の規則に従って行なう。現在行なわれていないのは、たまたま、それをやりたいと思うものがいないだけだ。そう考えれば、最初の「フットボール」の規則は変わっていない。そのように言うことも可能だと思われる。

しかし、現在のサッカーやラグビーが生まれるまでの間、かつての「フットボール」に新しい規則が付け加えられて変化していく途中のスポーツについてはどう考えるべきか。これまでたとえば20回の規則の変更がなされたとすれば、20個の異なるスポーツが新たに生まれたが、それ以前のそれと少しずつ異なるスポーツもすべてそのまま存在していると考えるべきなのだろうか。

NHKのあるラジオ番組(2012.2.14月曜夜「渋谷スポーツ・カフェ」)に出演したアーチェリー選手、オリンピック銀メダリスト山本博氏の話では、アーチェリーはオリンピックごとにルールが変わっている。変える理由は、少しでも(放映を見ている)観客が面白く感じるようにする、つまりアーチェリーの観客を増やすための工夫だという。この話を聞いて、アーチェリーの規則は変わっておらず(以前のまま存在しており)、今、山本氏らがやっている競技はアーチェリーの名を僭称する別のゲームだと考える人はあるまい。

写真はModern competitive archery, 英語版Wikipediaによる

上で見た「規則の絶対性」という主張は、規則によって成り立つ遊びについて言われていることである。だがそもそも規則のない遊びも多い。一人遊びではとくに無数の、規則のない遊びが存在する。ホイジンハは、一人遊びは文化的機能を持たず、文化になりえないと考えているので、そもそも彼の言う遊びのなかにはくわえていない。彼が文化的機能を持つ「高級」な遊びとして取り上げているのは競技と演技である。だが、これら文化的機能を持つ、「高級な」遊びだけが遊びではなく、一人遊びも含め、規則のない多くのほかの遊びがあるということは認めなければならない。

他の人と何かを競い、戦って勝つことに楽しみを見いだす遊びばかりが遊びではなく、一人で遊んでも楽しいし、他の人々と一緒に遊ぶにしても、「競い」、「戦う」のでない、楽しい遊びもたくさんある。そして競技、戦う遊びでない遊びは「演じ」、「表現する」遊びだけではない。釣りや山菜取り、磯遊び、ダイビング、山登り(山歩き)、ハンググライダー、海水浴、競技ではない限りのサーフィン、スキー、スノーボード、ヨット、サイクリング、などいくらでも、規則のない遊びを上げることができる。詳細で厳重なルール・規則が必要なのは基本的に勝ち負けの判定を必要とする競技、戦う遊びにおいてである。自然を相手にし、自然のなかで遊ぶときには規則は必要ではない。繰り返しになるが、競技である遊びは人間相手の遊びであるだけでなく、勝ち負けを争う遊びだからこそルールが必要なのであり、人間相手の遊びでも、競争でなければ、規則は必要がないのである。英国ならパブで一杯やりながらしゃべったり、議論したりする、日本でなら職場の仲間と花見に行き、一杯飲みながらカラオケをやるというような遊びにホイジンハが考えているような規則は存在しない。

少しわき道に入るが一人遊び、つまり競技でも演技でもない遊びを考えてみよう。私自身が子どもの頃にやったことのあ主な遊びだけでも、凧揚げ、紙飛行機、コマ回し、ブランコ乗り(など校庭、公園の遊具を使った遊び)、積み木、おもちゃを使った遊び。ホッピング、フラフープ、自転車の三角乗り、竹馬、穴を開けた二つの空き缶を紐で結びそれに乗って、手で紐を上に引くのにあわせて交互に足を前に出して歩く遊び、3本の棒を、端を突き出して縛って三角形にし、立て、水平部分に足を乗せ、上に突き出た部分をハンドルとして両手で掴み、三角形の面を左右に回転させるようにしながら前進する遊び、リム(自転車の車輪から、外側のタイヤやチューブ、内側のスポークなどを取り外した輪)の溝に棒を当てて、押し、輪を転がしながら前に進む遊び。これらは長く続けられるか、早く進むことができるかなど、「競争」することもできるが、1人で遊んでも十分楽しい。マットの上で、寝そべってごろごろ横に転がったり、飛んだり跳ねたり、でんぐり返りをする。シャボン玉。近所の池でカエルやザリガニやメダカを捕まえる。捕まえたカエルを引き裂きその足で、あるいはザリガニの殻をむいた身でザリガニを釣る。セミやトンボを取る。川や池に棒切れや石を投げ込む。川原から水平に石を投げ水切りをする。草むらで、棒切れを振り回し草をなぎ倒す。登下校の道で石をけりながら歩く。夏、たらいに水を張って水を掛け合う。木登りをする。張り出した木の上から下の川に飛び込む。砂場で穴を掘ったり、山を作ったりする。土手の斜面を転がる。冬、ソリや(竹)スキーで、坂や斜面に積もった雪の上を滑る。雪だるま、カマクラを作る。ひざくらいまで積もった雪の原を駆け回る。雪を踏みつけて迷路をつくり、そのなかで鬼ごっこをする。積もった雪の上に前を向いてあるいは後ろ向きに倒れて顔や体の跡をつける。田んぼや池に張った氷の上を長靴ですべる。ミカンの皮を剥きばらばらにした実を皿に載せておき、糸のついた縫い針を投げつけて刺し、引き上げて取る(取った者は食べることができる)。これは二人以上で行なうが、取った数を数えたりはしないから、競技ではない。木の枝を「刀」にして振り回すチャンバラ。これはふつう2人でする遊びである。二人以上でやる、勝ち負けを争うさまざまな遊び:相撲やトランプの「七並べ」、メンコ、ビー玉、(「五寸釘」を使い地面に刺さっている相手の釘に向かって投げてぶつけて倒す)「釘倒し」には、ごく単純なルールがある。複数で遊ぶ、ルールのほとんどないか全くない遊びとして、馬跳び、おしくらまんじゅうを上げることができる。

私はこれらの遊びを民俗学やその他の本で調べたのでなく、思いついたまま上げたのであるが、このように、一人、あるいは複数で遊ぶ、ルールが全くないかほとんどない、多くの遊びがある。これらはホイジンハでは、アゴーン(競技・闘技)と区別されて、パイディアーと呼ばれる幼稚な遊びに入れられるだろう。

私の住む愛南町家串地区(人口約300人)の牛鬼は、持ち上げられたときの体高は2m程度で、ウバメガシで作った楕円の胴回りと籠状に編んだ竹で作られ、体表はシュロ皮(葉鞘)の繊維で覆われている。祭りの日には、担ぎ手たちの気分しだいで、何回でも、どこででも、神輿とぶつかり合う。県道の真ん中で、あるいは農協前の広場で、ぶつかり合い、押しまくって相手が崩れれば勝ちだ。ただそれだけである。

写真は家串地区の秋祭りにおける牛鬼と神輿の鉢合わせ。牛鬼の頭部は右側にある。尻から突っ込んでいく。

画像は愛媛県愛南町教育委員会生涯学習課文化振興係よりお借りした。

以前は、若者と高齢者の二チームに分けて担いでいた。だが最近は村内に残って真珠貝養殖業を継ぐ若い人が減ったことに伴い住民の数が減り、また高齢化が進んだために、以前のようなチーム編成は不可能である。それぞれ15人以上の担ぎ手が必要と思われるが、その人数が確保できない。また、当日、酔っ払って脱落者がでるたびに担ぎ手が入れ替わったりする。チーム編成はいい加減である。「社会的な遊び」だからといってルールなどなく、義務も任務もない。また勝ち負けも儀礼としての意味を特に持っていない。だが、ふだんの仕事の疲れや村民の間に生じうるわだかまりを解消し、皆大いに騒ぎ、楽しみ、へとへとになるまで遊ぶ。英国、中世のフットボールもルールはないも同然であった。「ポスト近代」国家における人口の減少した漁村で、同じように、規則やルールに縛られた「スポーツ」ではない、単なる娯楽、遊びが再び生まれたとも言えるだろう。(ただし、私がこの村に住みはじめてから7年目、2013年の秋から、牛鬼は「台車」に載せられた。担ぎ手不足がはっきりしてしまったのだ。)

以前は、若者と高齢者の二チームに分けて担いでいた。だが最近は村内に残って真珠貝養殖業を継ぐ若い人が減ったことに伴い住民の数が減り、また高齢化が進んだために、以前のようなチーム編成は不可能である。それぞれ15人以上の担ぎ手が必要と思われるが、その人数が確保できない。また、当日、酔っ払って脱落者がでるたびに担ぎ手が入れ替わったりする。チーム編成はいい加減である。「社会的な遊び」だからといってルールなどなく、義務も任務もない。また勝ち負けも儀礼としての意味を特に持っていない。だが、ふだんの仕事の疲れや村民の間に生じうるわだかまりを解消し、皆大いに騒ぎ、楽しみ、へとへとになるまで遊ぶ。英国、中世のフットボールもルールはないも同然であった。「ポスト近代」国家における人口の減少した漁村で、同じように、規則やルールに縛られた「スポーツ」ではない、単なる娯楽、遊びが再び生まれたとも言えるだろう。(ただし、私がこの村に住みはじめてから7年目、2013年の秋から、牛鬼は「台車」に載せられた。担ぎ手不足がはっきりしてしまったのだ。)

一人で遊べる遊びは競技ではないから、勝敗を決めるためにどうしても守らなければならないものとしての規則はもちろんない。他の遊びと区別する「遊び方」の規則もきちんと「決まっている」わけではないが、子供同士の間では実際にやって見せることにより、すぐに教えることができる。簡単に入手できる空き缶や棒切れなどで作った用具を使い、手足や体を動かすという程度の変幻自在のものである。各自が遊んで楽しければ、それでいいのであり、それがいかなる遊びであるかを言葉で示す必要もない。そして、各自が一人で勝手に遊ぶ限りにおいては、偶然であれ意図的であれ、その遊びは前回どおりに行われるとは限らない。どんどんちがったものになる可能性があるがそれでもいっこうに構わない。

かつて、ヴィトゲンシュタインは「私的言語は不可能だ」といった。言語の使用においては一定の規則に従うことが必要だが、私的に作った規則にもとづく、自分だけの言語なるものは存在し得ない。というのは、ただ一人では、規則にしたがっていることを確かめるすべがないからである。言語活動は他のひととの間でゲームを行う場合と同様、反則があったときにそれに気づき訂正して、規則に従っていることを確かめ合いながら行われる活動だ。野家(のえ)に言わせれば、言語活動は「共同体的実践」なのである。(野家啓一「言語と実践」<新岩波講座哲学>2『経験 言語 認識』(岩波書店、1985)

一人で遊べる遊びでも、たとえば、前出、作家/画家の玉村豊男が新聞の随筆欄で、子供のころ家で繰り返しやった「高跳び」について書いたように、遊び方を他の人に説明したり、他の人とその遊びについて話し合ったりしようとする場合には、その遊び方を言葉で説明できなければならない。それを繰り返し行うことが可能であるためには、遊び方が一定したものでなければならない。しかし、自分で楽しむ限りにおいてはあやふやで、他の人に説明ができなくてもいっこうにかまわない。もし「あれ」をやりたくなったら、やってみればいい。記憶が不確かでうまく遊べなければしかたがない。別の遊びをやればいい。遊びはいくらでもある。「これ」あるいは「あれ」をきちんと言葉で伝えなければならないのは、他者との関係においてだけである。そして遊びは基本的に自分が遊んで楽しむためにあるのであって、人に説明するためにあるのではない。

上で列挙した、子どもの頃に私がやった一人遊びも、その大部分は名前がないし、他の子供たちのやっている遊びを見、それを真似てやったのだ。一人では思いつかないが、特に説明されなくても、見よう見まねでできる遊びは多い。私は、遊びにコミュニケーションが必要ないなどと言いたいわけではない。立ち上がることであれ言葉を話すことであれ、ほとんどあらゆることがコミュニケーションを通じて、他の人から学んでできるようになるが、遊びも大部分はそうである。特に、複雑な大人の遊びは、教わらなければ、全くできないか、できても拙劣にしかできるようにはならない。しかし、積み木遊び、マットの上でごろごろしたり跳んだり撥ねたりすること、川や池に棒切れや石を投げ込むこと、棒で草をなぎ倒すこと、積もった雪の上に寝転がってみることなど、一人で考え出して、あるいはなんとなく思いついて、あるいは勝手に手足が動いて、楽しんだ、単純素朴な遊びもある。

そして手製の道具を使うなどする、もう少し複雑な遊びは、だれかが最初に、思いついたのだろう。ルールがあろうがなかろうが、人から教わったものであろうと自分で思いついた遊びであろうと、楽しむことができればよい。こどもにとっては、学校での「勉強」や家の「お手伝い」は、教師や親からやるように言われたことを言われたとおりに、やりたくなくてもやらざるを得ないことである。遊びは、こうした勉強やお手伝いから逃れて、「楽しさ」だけを追求しようとする活動であり、大人の場合も、職場でのあるいは家庭でのやむを得ない仕事から解放される「自由時間」に、まず、楽しさを求めて行う活動であって、私は、規則が、あるいは、規則に自らを拘束することが遊びの本質的特徴だとは思わない。

またホイジンハは単なる遊びに過ぎない賭けごとは「精神にも生活にも何ら寄与するものをもたない」がゆえにそれ自体は「不毛だ」という。他方、彼は古代の多くの民族において、神による裁きを知る方法としてサイコロを投げたことについて述べている。彼は、サイコロを投げて、真実、あるいは正義を知ろうとすることが後に裁判や法などの制度あるいは文化に結びつき、「文化の土台」になったと判断されるかぎりでのみ、「賭け事」という遊びの意味を認める。

彼はこうして、遊びを文化や社会の歴史的発展との関係で位置づけ、評価しているが、結局、彼が批判していた、生物学的機能との関係で遊びを説明するやりかたと同様、遊びを外なる目的との関係で論ずることになってしまっている。

また遊びが文化として社会的なものとして定着することは、遊びの性質を変化させてしまうことにならないか。遊びが「肉体的要請〔あるいは物質的利害〕によって課されるものではなく、なおさら道徳的義務によって課されるものではない」という本質的特徴を失うことにならないか。彼自身ももし「遊び自身が文化になるという事実が明らかになると利益度外視の特徴は消えてしまうのではなかろうか」と問うている。だが、彼はその問いに対して否定で答える。「なぜなら遊びが役立とうとしている目的は」〔以下は高橋訳による〕「直接の物質的利害の、あるいは生活の必要の個人的充足の外におかれているからである」。神にささげられた行為としての遊びは確かに集団の福祉に役立つが「それは生活の必需物資を手に入れることを直接めざした手段とは別のやり方で執り行われる」のだからとホイジンハは言う。

たしかに文化となったときにも遊びは、労働とは異なり、物質的な利害実現の手段として行われるのではない。そして、祭りにおける諸活動は、日常の規則とは異なる規則が適用される場所で行われ、また、祝うこと自体が目的であるような、つまり楽しむことだけを目的とする自己完結的な活動だ(結果において共同体の利益になる)という点で、祭礼儀式が遊びと同じ性格を有するという、彼の主張は理解できる。

しかし、彼は、遊びの第一の特徴として自由であることを挙げた個所では、「遊びが文化的機能となったときにはじめて、第二義的に、当為とか、任務とか義務といった概念との結びつきに縛られるようになる」とも言っていた。そして、実際、決められた行事として、演技が祭礼の中で行なわれるとすれば、役割が予め決まり、練習をしなければならないだろうし、当日に、必ず自分の役割を果さなければならないし、成功すれば名誉になるかもしれないが、失敗すれば譴責されたり、大きな恥をかくことになるかもしれない。「いつ何時でも延期できるし中止もできる」ものではなくなる。

闘技あるいは競争についても同じことが言える。遊びで行なわれるのであれば、参加は自由である。そして、そこで楽しんで終わりである。しかし、それが、学校の運動会でクラス対抗の選手として出場するというのであれば名誉がかかってくる。勝てば女子/男子に「もてる」だろうが、負ければみじめになる。文化といって間違いないと思われる国体や甲子園に出場ともなれば、懸っているものはずっと大きくなるだろう。遊びとは別の目的が遊びの自由と楽しさを損ねてしまう。

遊びは楽しむことを目的とする活動であり、義務や責任に基づいて行う活動ではなく、自由に行なうことができる活動であるという特徴を持つ。自由な活動であるということが、遊びを楽しいものにしている。

私は、第2章3節の「自由時間のスペクトル」ではチームで行う競技などでは、他のメンバーの面倒を見るなど「他人のため」に行うことも、その遊びが好きで楽しいという人にとっては楽しくなる、と言った。しかし、(一人で遊ぶのであれ複数で一緒に遊ぶのであれ)自由に、気ままに行われていた遊びが何らかの理由で「行事」となり、他者との約束のもとで行われるようになれば、楽しさは最初に比べて減るだろう。そして、「より高級な」社会的遊びとなって、義務や任務との結びつきを強めれば強めるほど、代わりに賞賛などの社会的評価を受けるかもしれないが、遊びでなくなっていく。

また、遊びが文化と見なされるかどうかということは他者による評価が前面に出てくることである。だが、その遊びが後の世の人々によって、あるいは研究者など他者によってどう評価されるかは、遊んでいる人々にとっては全く関係のないことである。「遊びはそれ自体だけで完結する一時的行為としてその生活過程の中に割って入り、行為すること自体に含まれた充足感のゆえに行われる」とホイジンハも言う。当の人々が、仕事でも義務でもなく、他者の評価や学問的研究と関係なく、遊びたいと思って遊ぶということが遊びであることの最も重要な特徴だと私は考える。

ホイジンハは「人は遊びに勝ち誇り、それを他人に伝えることができるという事実のなかにすべての遊びにとって非常に本質的なものがある」といい、「この点で釣り天狗は最もみごとな典型だ」という。彼は一人遊びも含め、すべての遊びにおいて、うまくいったことを誇り、「他人に伝える」ことが本質的な要素として含まれていると考えている。

しかし私には必ずしもそうは思われない。文化となっている遊びに加わる人、つまり、長年、決まった日に行なわれ、大勢の人が集まるような競争、闘う遊びに加わる人は、その勝利、成功が直接他の人々に知られることを求めて、その競争に加わるのだろう。しかし他の人に認められることをとくに求めない、他の人に自分の遊びを見せたいと思わない遊びはいくらでもある。「釣り天狗」は釣りと全く関係がないと私は言いたい。人はしばしば「天狗」になるかもしれない。天狗になる傾向の人は釣りにおいても天狗になるだろう。だが釣りは一定の技術を必要とはしても、ゴルフのパーや水泳や陸上競技のタイムのように自己の力をコンスタントに発揮できるスポーツではない。しばしば初心者が大物を釣ってベテラン を悔しがらせる。ビギナーズラックと言う言葉がもっともよく当てはまるのが釣りである。

2013年7月30日の新聞にロシアのプーチン大統領が川を背景にやや大きな魚を持って立っている写真が載っており、「プーチン氏“フィッシング詐欺”?」という見出しがついている。読んでみると、この写真はロシア大統領府が公式サイトに最近公開したもので、プーチン氏が休暇で21キロの大魚を釣り上げた際の写真だという。ところがこれは以前の古い写真の転用だという説がネット上に流れ、また釣りの愛好家も、写真から判断すると魚の重さはせいぜい10キロ。21キロは大げさだとネット上で主張する「騒ぎに発展」しているという。要するに「写真や映像で頑健なスーパーマンぶりを誇示する手法にほころびが目立ち始めた」というのだ。

写真の真偽はどうであれ、プーチン氏がこの写真で大物を釣ったと自慢していることはたしかであり「釣り天狗」ぶりを示している。しかし、彼は単に釣り好きで「釣り天狗」であるだけではなく、柔道や乗馬を始め様々なスポーツを好んだし、スポーツ中の写真がしばしば「公開」されている。こうして「天狗になる」つまり自分が何かにおいて人に勝ることを誇示しようとする人は、釣りにおいてだけではなく、何においてもそうしたいのであり、プーチン氏は自分の頑健さを誇示するためにスポーツを好んだのだろう。

ホイジンハはこの一箇所においてだけ、「釣り」という語を用いている。だが、釣りの楽しさを書くかわりに、「釣り天狗」であること、つまり他人に自慢することを好む人についてだけ書いている。私は、他のところで、釣りについての「随筆」を書いている。釣りについて人に自慢したり、自慢でなくても何か釣りについて書くことは、釣り固有の楽しみではない。釣りをしても自慢しない人、何も書かない人は多い。どんなことでも自慢したがる人はいるだろうし、どんなことでも「随筆」の材料になる。それはコミュニケーションを求めることであろう。プーチン氏は政治家としてコミュニケーションを重視するのは当然である。しかし遊びはコミュニケーションとは異なる。

文化的な、あるいは社会的な遊びは、同時に、コミュニケーションを求める遊びであり、他者の評価を気にする遊びである。だが、すでに上で多くの「一人遊び」があることを示したように、コミュニケーションを目的としない遊びはいくらでもある。そして釣りはそのような遊びの一つである。釣りは魚が釣れるかどうかだけが問題であり、誰の評価も、いかなる人とのコミュニケーションも問題ではないような遊びである。そしてこれこそ完全に自由な、遊びに内在する楽しさを味わうことだけを目的とする遊びだと私は考える。(とはいえ、私は人がいかなる遊びをもっとも楽しいと感じ、もっとも好むかは人により異なる、「蓼食う虫も好き好き」と考える。他の人と語らい一緒に遊ぶことが楽しい、あるいはチームワークによる遊び(競技、ゲーム)の中でこそ楽しいと感じる人が沢山いることを否定しようとは全く思わない。

そう考えれば、遊びだけが、他の活動の中に割って入ったり、他の活動を差し止めたりするのではなく、他の活動が遊びを差し止めたり割って入ったりするとも言えることがわかる。

私は還暦を機に退職し、その後は一切仕事には就いていない。現在の私にとっては、遊びの中に、時々、必要な生活過程、食事を作ったり、洗濯をしたりすることが「割って入って」くる。私が主に行なっている種類の活動は遊びであり、その中に短時間の他の種類の活動が一時的に入ってきて、遊びを差し止めるのである。しかしそれら必要な活動も、遊びと無関係な別の現実ではなく、遊びを行なうために必要な活動である。神であれば、食事や、洗濯などは不必要である。ただ遊べばよい。生物である人間は、遊ぶためにも生きてゆかねばならず、生きてゆくためには食べたり洗濯したりもしなければならない。

資産家というほどでなくても家と多少の土地を持っていれば、好きな畑仕事を楽しみながら自給自足に近い生活を送り、遊び時間もたっぷり確保するということも可能だが、一般的には人は何らかの職業について生活するのだから、遊びに当てる時間を制限されてしまう。しかし、「運」や「社会の仕組み」や「生活の必要」がその人の一日の、また一生の、生活時間の割り振りのありかたを自動的に決定するのではない。必ずしも必要からではなく、「寝食を忘れて」仕事に打ち込む人もいる。こうした人の場合、遊びは生活過程に「割って入り込む」ことすらできない。また「必要」の幅は、企業の宣伝や世間の常識に安易に従って行なう贅沢な消費を減らすことで縮小可能だ。あるいは、仕事のなかで出世することこそが「人生」だなどと考えなければ、残業や休日出勤を減らすこともできるし、60歳あるいはそれ以前に退職することもできる。こうして人は自分で労働・仕事に当てる時間を減らし、遊びに充てる時間の配分を増やすことが可能である。

遊ぶ人の観点にたってみると、遊びはある瞬間に突然始まり、同様にある時点を境に急に消滅するとはいえない。たとえばアマチュア棋士の高段者が将棋の県大会の決勝戦に臨むとしよう。(プロ棋士の将棋でも全く同じことが言えるが、プロの対局は遊びではないので、アマ棋士を例に取る。)彼は対局の何日も前から、対戦相手のこれまでの戦いの記録を研究するだろう。このときにすでに遊び=対局は始まっていると考えてもおかしくないだろう。そして本番では、勝負がついた後、高段者の場合にたいてい行われる「感想戦」で、その戦いを振り返りながら、少し違った形で、もう一度戦う。そして本番で惜敗したのであれば、彼はその後しばらくの間あるいはもっとずっと後まで、その戦いでの指し方をあれこれ振り返り、別の手を考え続けるかもしれない。つまり、この将棋の県大会の決勝戦はどこで始まりどこで終わったかは、「遊ぶ人」からすれば、はっきりしていないと言っていいはずだ。

「演技の遊び」については、たとえば演劇を見て楽しむ観客は「演技の遊び」の参加者である。この観客の観点からは、一つの劇は幕が上がったときに始まる。しかし、役者は、突然ある瞬間に舞台の上に立ってある役を演じる=遊ぶことはできず、稽古のときに、すでに、遊び=演技は始まっていると考えられる。また観客も、劇が終わった後も、とくに、よいものであったなら、様々な場面を思い出し、繰り返しその劇を楽しむだろう。幕が下りるとともに観客の遊びが「終わる」とは言えない。これらのことは非常にあきらかである。演ずるものにとっても観客にとっても、劇が始まる前からそして終わった後も様々なしかたで存続していることが指摘できる。

私が農協のマーケットで働いているとしよう。販売されている品々は国内外の無数の人の手からなる極めて複雑で長い連鎖の中で生産され、運搬され、ここに置かれている。だが、私の仕事は、たとえば食品の安全性のチェックや、農協支部の会計処理や、本部の税金の支払い等々、このマーケットでの仕事に関係のある無数の仕事には一切関係なく、この店で客に応対するという、決まった仕事だけを行なうのである。そして、ここにある品々の生産や輸送は夜を徹して、休日にも祭日にも行なわれているだろうが、もちろん、私がこの店で働く日や時間は決まっている。だから、個々の労働者は仕事を限定された時間に、限定された範囲で行なうのである。

生活するものとしての私の一日は、すでに見たように、たとえば自由時間と職業上の労働時間に分けられ、自由時間は家事・育児などの労働、遊びなどの余暇活動の時間に分けられる。それら様々な活動は、相互に割って入ったり、他の活動を差し止めたりする。一定時間を企業のオフィスや工場などに拘束されて行なう労働ではないタイプの、たとえばパソコンを使って家庭で行なえるタイプの職業であれば、いっそう、そのことがよくわかる。

上では遊ぶ人にとって遊びは閉じていないと言ったが、遊び「自体」も決して閉じているとは言えない。テニスであれ、野球であれ、規則を構成している言葉は世界とつながっている。われわれは日常的な世界のなかでの経験と言語使用を踏まえ、その遊びの遊び方、ルールを理解する。球やラケットやネットなどの道具の意味をはっきり理解できるのは、それらが日常生活のなかで全部ではなくても、かなりの程度、何であるかが明らかであるからである。もし、動物や魚を捕獲するための「網」が存在していなければ、つまり誰も「網」を知らなかったならば、おそらく、コートの中央に「ネット」を張るテニスという遊びは「創造」されなかっただろう。

野球の規則は、打者には打ったら一塁に向かって走るよう命じ、野手には捕球し一塁手に向かって投げるように命ずる。それに似た行為動作を日常生活の中ですでにおこなっているから、規則の命令を理解することができる。「一塁に向かって走る」ことは遊びの規則が作り出した動作であるが、遊びの規則は「走る」ことを作り出すことはできず、現実の世界から借りてこなければならない。そもそも遊びの規則でさだめられている、ボールの大きさ、コートの大きさや「まっすぐなライン」や「ネットの高さ」などは感覚的世界の中に属するものである。

こうして、遊びのなかで用いられる道具、遊びの中で行うべき動作・行為を、現実世界、日常生活と無関係に、規則だけによって、「創造」することはできない。遊びの世界は、その大部分を経験的な現実世界から借用し、そのなかに、直線を引いたり、区切ったりし、特殊なしかたで行動するよう命じ、あるいはその内部と外部を区別し外部を捨象することができるだけであり、はじめからその内部で完結し、閉じているのでは決してない。

ユークリッド幾何学は、感覚的経験の抽象化や再構成の手続きを経て体系化されている。しかし、それは、土地の測量という現実世界における人間の活動から生み出されたものである。現実の地球近傍の空間を念頭に置いて作り出されたものであったからこそ、「ある直線の外の一点を通ってその直線に交わらない直線は一本だけ存在する」(あるいは「平行な二直線にほかの一直線が交わってできる同傍内角の和は2直角をなす」)ということが公理になったのであり、19世紀に生み出された非ユークリッド幾何学のように、最初から、そのような直線は「無数に存在する」ことあるいは「一本も存在しない」ことを公理とするものではなかったのである。(そして非ユークリッド幾何学はそれ以前のユークリッド幾何学を含む数学や論理学などの、“純粋ではない”学問すべてとつながっている。)幾何学における円や直線は、道具を使って描いたり測ったりでき、感覚でとらえられる「まん丸」とか「まっすぐな線」とは異なる理論的概念である。しかしそれでもやはり、現実に根を下ろしている。それと同じように、遊びの規則もまた純粋な仮構から成り立っているのではない。日常生活とは異なる特殊な規則で構成されているという遊びの世界も、現実の感覚的世界と連続しており、決して閉じられてはいないのである。

ホイジンハは祭礼儀式は日常生活から切り離された「神聖な場」で行われるのだと言っていたが、エリアスはゲームが行なわれる競技場や球場が「飛び地」だと言っていた。エリアスは、そこでは、日常生活に要求される「抑制」が緩和されるだけでなく、現実の中では生じない「模倣的経験」を観客に与え、人為的な興奮状態が作り出されると言う。だが、その興奮が原因になって「余暇を追求している人々自身あるいは他の人々のどちらかに危害がくわえられないように監視の目を彼らに注いでいる国家権力」が存在し、「今日の国家権力の規制力の効果ははなはだしく大きくなって」いることも指摘していた(第2章4節参照)。

古代社会における「神聖な場所」の非日常性については議論を保留するにしても、スポーツの「飛び地」は日常の現実生活から遊離して存在するかのように見えても、実は、現実によって支えられているのであって、「飛び地」自身の力によって宙に浮いているのではない。そして、それとまったく同様に、遊びの世界は無から自らを「創造」したのでは決してなく、現実世界のなかにその根を持っており、その無限に広がる現実とつながることによって存在しているのである。

遊びの世界が閉じているというのは、全く一面的な見方に過ぎない。あるいはある一面を誇張して捉えることにより生じた見方に過ぎない。だが、上の議論はホイジンハの議論の理論的な難点を指摘する、あるいは彼の議論に難癖をつけることが目的で行っているのではない。私は、遊び---ホイジンハの言う宗教儀礼としての遊びではなく、他の一般的な遊び----とそれ以外の活動とが人間の生の次元で同じ平面上にある、あるいは同じ重要性を持っているということを主張したいのである。

ホイジンハによれば、遊びの世界が規則によって作られ、現実世界とは切り離されてそれだけで閉じているとされるが、その仮構の世界は現実世界の上方と下方に分かれているとされる。「人は子どものように楽しみと休息を求めて、真面目な生活の水準以下で遊ぶ。しかし同時に彼はこの水準以上のところで美と神聖の遊びを遊ぶことも出来る」と言われているからである。一方で「美と神聖を求め」上方に向かう遊びは競技として「祭の一部を構成」し、「奉納される」ことに、また清めや秘儀である「祭式演戯」として行われることにより、人間をこの地上の俗世界からより高次の聖世界へと飛翔させる。この世界は儀式のきまり、競技の規則、そして特定の「場所と継続期間」によって「ありきたりの世界」から厳格に切り離され区別される必要がある。

他方「楽しみと休息を求める」「子どものような遊び」は演戯や競技の遊びと異なり、俗世界に止まる遊びである。身近な場所でまた毎日の生活の合間に行われるこの遊びもまた、真面目に営まれる物質的生活の下方に止まるようにと、遊びの規則によって指示される。(将棋盤を使い、王が詰むことによって終わるなど)場所や時間によって切り離され、現実世界と区別される。私は聖なる遊びについて語る力が全くないし、また次に見るカイヨワにしたがって、聖なるものに関わる宗教的行為は遊びではないと考えるので、「上方への切り離し」についてはふれない。俗世界の遊びについてだけ考える。

さて遊びはその規則によって日常生活ないし現実生活から切り離されているという主張は、遊びが従う規則と職業上の仕事や家事育児が従っている仕事の規則(家族の生活のために、計画的に、規則正しく、約束を守り---行動せよ)とは異なる、という単なる事実についての言表ではない。遊びの規則は仕事の規則の下位にあり、仕事の規則を妨げない範囲で守られべきものであること、つまり、遊ぶのはいいが、けじめをつけて遊ばなければならない。遊んでもそのつどきちんとけりをつけ、遊びを生活の中にまでもちこんではならない、等々のことを「遊びは閉じている」という主張は含意している。つまり、遊びは「真面目な生活の水準以下にある」ものとして現実から切り離されているということは 遊びは重要ではなく、仕事を中心とした生活に従属するものだということを含意しているのである。

しかし、私は遊びもそれ以外の活動も、それぞれ違ったルールにしたがって現実世界の中で行われ、そのどちらも、私の現実の経験として私の生を構成する。仕事も遊びもどちらも、私の一定の真面目さを要求し、喜びや悲しみ、苦しみを私に与えて、私の生の中身になる。私は仕事の中では仕事をすることによって生きる。私は遊びの中では遊ぶことの中で生きるのである。こうしたことをもう少し詳しく述べたいが、そのために、ホイジンハと同じく遊びが「仮構」だ主張する、カイヨワの議論に反論し、遊びの現実性についてもっとはっきりさせたい。その作業を次の節でおこなって、今の議論の続きをおこなうことにしたい。

だが、この結果からすれば、人間はホモ・ルーデンスだというのは現在のことではなく、過去におけることだということになる。あるいは、やはり人間はホモ・ファーベルであるということになるように思われる。

ホイジンハは、職業を中心とする「真面目な」あるいは「ありきたりの」生活が支配的な現代に批判的である。一般の職業生活は人間の生物学的な必要を満たすためのものでしかなく、精神的でより高次の人間の欲求に応えるものは遊びと結びついた文化であるはずだと考えるのである。だが、現代においては遊びと結びついている文化は音楽、詩、踊りなど芸術活動のごく狭い領域に局限されている。

かれは、19世紀以降の社会においては、遊びが真面目な生活のなかにしばしば「割って入る」と言う。以前の社会で支配者の貴族たちが遊んで暮らしていたのとは異なり、現代社会を担う「市民」は経営者も自営農民も労働者も、一日の時間の多くを労働あるいは職業活動に充てなければならず、レクリエーションや気晴らしが必要だからである。しかしホイジンハは、そうした「生物学的」欲求充足のための、個々人の「遊び」は非社会的で、文化的機能を持たないと考える。それらは子どもたちの遊びと同じ、「本物の生活と異なる」、「単なる楽しみに過ぎない」ものであり、「真面目の世界」と比較すれば「劣等」なものとかれは見なす。そして、(宗教改革によって)人々が共同体の福祉と結びついた高次の精神的欲求を充足することのできる宗教的な祭礼・儀式の機会もほとんどなくなってしまった。これがホイジンハの見る歴史的西欧社会の像である。

彼にとって現代社会は中世の遊びと祭礼に満ちた社会に比べて、味気ない、精神的な輝きを欠いた社会であり、物質的富の拡大を追求するだけの「真面目な」経済活動が支配する社会、労働者と(「いつも変わらぬ」背広やフロックコートの)資本家からなる「平等な」社会であり、混乱と無秩序の支配する社会である。(そしてヒトラー政権によって開始されつつあったヨーロッパ帝国を目指す世界戦争はその象徴である)。ホイジンハの考えは一面では、現代社会の問題点を鋭く衝いているが、他面では(注でふれたが、グルノーが指摘するように)貴族や僧侶の支配する中世の階級社会の問題点に関する視点を欠落させたものであった。彼は失われた過去を感傷的に回顧している。

上では『ホモ・ルーデンス』における叙述の順序にほぼ従って、その内容を紹介したあと、ホイジンハの論じていることのうち、規則の支配という点からはじめて、彼の考えを検討し、私の意見を述べてきた。実は同書最後で、ホイジンハが「結論」として述べていることは、まだ、紹介していない。それをここで紹介し、検討したい。

36年に第11回オリンピック大会がベルリンで開かれた。ナチ政府は競技場に〈ハーケンクロイツ(かぎ十字)〉の党旗を初めて公式の国旗として掲げるなどし、政治色の濃い大会となった。聖火リレー、聖火台など、のちにIOCで規定される式典様式はこの大会で創始されたものが多いという。IOC が記録映画をつくるようになったのもベルリン大会からであり、L. リーフェンシュタールの《民族の祭典》と《美の祭典》(ともに1938)はベネチア映画祭で金賞を受賞した。要するに、ナチスは、オリンピック大会を新たな、政治宣伝の場として作り上げ、利用した。ただし、オリンピック憲章は、創立以来の鉄則として、根本原則の第3条で、〈いかなる国または個人に対しても、人種、宗教または政治的な理由で差別することは許されない〉と規定している。この原則は第11回オリンピック・ベルリン大会のときが初めて発動され、IOC はオリンピック大会の主催権が IOC にあることを主張して、ユダヤ人排斥の宣伝物を会場周辺から撤去させるなど、極力政治的干渉に抵抗した、という。川本 信正+野々宮 徹「オリンピック」DVD-ROM平凡社世界大百科事典による。

本書『ホモ・ルーデンス』の刊行は38年とされているが、「戦争は1939年9月1日、イギリス首相チェンバレンがラジオ放送の中でギャンブル(賭け)と名づけた---」という文があるので、本書の印刷はこの後であり、この文は印刷直前か印刷中に書き加えられたのであろう。こうした状況下で本書が公刊されたことを考慮すれば、「現代文化のもつ遊びの考察」と題された最後の章で遊びとの関係で論じられているスポーツ、芸術、科学、政治、国際政治、近代戦争等はいずれも、ナチス・ドイツのファシズム、対外侵略政策を意識しながら書かれていると考えて当然であろう。

ホイジンハは「遊びの要素の不可欠性について」と言う見出しのついた「結論」のすぐ前の個所で次のように述べている。やや長いが引用しておきたい。

「われわれはゆっくりとではあったがやっと1つの結論に近づいてきた。真の文化はある程度遊びの内容をもたなくては成り立ち得ない。なぜなら文化は何らかの自己抑制と克己を前提とし、さらにその文化に特有の性向を絶対最高のものと思い込んだりしない能力をもち、しかも、自由意志で受け入れたある限界の中で閉ざされた自己を見つめる能力を前提している。文化はある意味で何時の時代でもやはり一定の規律への相互の合意に基づいて遊ばれることを欲している。真の文明はいかなる見方に立とうと常にフェア・プレーを要求する。またそのフェア・プレーとはつまり善良な誠実さを遊び言葉に言い換えたものに他ならない。遊びの協定破りは文化自体をも破壊する。文明の持つ遊びの内容が、文化創造的、あるいは文化推進的であろうとするなら、それは純粋でなければならない。それは理性や人間性や信仰によって定められた規範から迷いだしたり、それに違反したりしては成り立つはずがない。それは故意に育成された遊びの形式によって特定の目的を実現する企てを隠すための、偽りの仮面の装いであってはならない。真の遊びはあらゆる宣伝を締め出す。それはそれ自身の中に目的を持っている。その精神と情緒はこころよい恍惚境のそれであり、ヒステリックな大騒ぎのそれではない。あらゆる生活分野を一手に支配しようとしている現代の宣伝プロパガンダはヒステリックな大衆反応を巻き起こそうとし、そのための手練手管を動員して運動している。その場合、遊びの形式を借りたにしても、それは遊びの精神の近代的表現とみなされるべきではなく、ただそれにあやかった偽物であると考えるべきである」。

この文ではナチスの戦争政策に対する批判と、オリンピック・ベルリン大会を政治宣伝のために利用したことに対するする批判が行なわれている。一般的に、スポーツの国際大会がナショナリズムの高揚につながることは確かであり、そうした観点からのスポーツ研究も行われている。遊びの研究の古典としてホイジンハを読む私としてはこの問題に触れる余裕はない。もう一つのナチスの戦争政策批判として彼が述べている国際関係におけるフェアプレーの要求という、戦争を遊びあるいはスポーツのもつ「規則遵守」という面と結びつけて論ずる点について一言触れたい。

さきに、規則が遊びの世界を絶対的に支配すると言うホイジンハの主張を批判した。遊びがうまく行かない(つまり遊びの「世界」も不完全である)ことはしばしば起こりうるということ、規則は変わること、規則のない遊びも多数あることを指摘した。現実の世界もまた不完全である。その不完全さに遊びの規則を対置してみても何も得られない、と私は思う。

中世ヨーロッパの封建領主間のいくつかの戦争も、場所や日時を指定し、礼節をもって戦われる、競技として行なわれた。そのような戦争は、一人一人が平等な人間として、平等な権利を持ったものとして認め合う場の中で行われているとホイジンハは言う。

国際法は、対立する両陣営がお互いの共同体成員を「人間」と認めており、「人類」という理念による「共通の橋渡し」があることを前提にしている。「戦争は名誉と徳の厳粛な遊びであるという観念のなかから、騎士道の理念、つまり高貴な戦士の理念が形成され、騎士的義務と騎士的品位と言う観念像の結合から、---国際法の体系が」生い立ってきた。「名誉に反することは規則に反す」という意識をもつ国際法は闘技的世界に発している、と言う。

ホイジンハは戦争においても規則(法)が存在するし、それを守るべきだと説いている。実際、20世紀における二つの大戦と多くの地域紛争で起こった戦争に際して、戦争裁判が行われ、個別的な国際法違反行為が裁かれた。ナチス政権によるユダヤ人の大量虐殺の罪はあきらかなことだと思われる。日本軍が中国大陸などで行った虐殺など多くの罪もまた裁かれて当然と思われる。しかし虐殺を行った人々は、ユダヤ人、中国人、等々を「平等の権利」をもたないと見なしたがゆえに、殺して構わないと思ったのだろうか。(ナチスによるユダヤ人殺戮行為に関しては保留するが)アメリカ軍による原爆投下や、ソ連軍によるカチンの森における虐殺、等々はアメリカ人が日本人を、ロシヤ人がポーランド人を人類と見なさなかったから起こったことなのだろうか。そうではないだろう。戦争の中で敵国人はすべて殺して構わないと考えることによって、生じたのだろう。

東京裁判とニュルンベルグ裁判では戦争そのものに対する責任追及も行われた。私は連合国側が敗戦国の日独を裁くことが正しいとは思わないが、同時に、開戦を決定した日独の責任者たちが有罪であることは間違いがないと思う。

戦争を「節度ある」形で行なう、つまり国際法に違反しないように、ルールを守って行うようにすることが目標だとは考えられない。いったん、宣戦が布告され、戦争が開始されれば、自国が廃墟にされ多数の国民が犠牲になることを断じて許せないと考える指導者たち、自分が死ぬかもしれないという恐怖と闘いながら戦地で戦う兵士たちに、「フェアプレー」を守るよう強制することは不可能だと私は思う。現実の国際政治は到底その方向に向かっているとは思えないが、国際紛争を解決する手段として戦争を行なわないということ、戦争そのものをなくすことが課題であろう。

現代においては、詩、音楽と舞踊を除けばいずれの文化もすでに「遊び」の精神を失ってしまっており、スポーツですら遊びで行なわれていないことをホイジンハは指摘している。諸文化が、かつて遊びと結びついていたこと、遊びのなかで生まれたことを示すことは、人間が「ホモ・ルーデンス」であったことは示せても、ホモ・ファーベルであるとする人間観を打ち破ることにはならない。 子どもの時にはすべての活動が遊びと結びついて行われていた、いや、すべての活動が遊びであった。この頃を懐かしむことによって、毎日の労働と仕事から受ける諸個人のストレスは、多少緩和されることがあるかもしれないが、労働と産業が支配する社会は、すべての文化的社会的活動の起源が遊びのなかにあった歴史的事実を示すことによっては変わらないだろう。それよりも仕事・労働は現代においては遊びと対立するものであることをはっきりと認識し、仕事・労働を減らし、遊びを増やすことを追求すべきである。

同じように、かつての戦争が遊びとして、規則に従って行われていたことがあったにしても、そのことを指摘し、昔のように「遊びの精神」をとりもどすよう説くことによっては、現代の戦争がルールなどまったく存在しない大量虐殺を伴う総力戦である現実を変えることはできないと私は思う。

私は戦争に反対である。私が遊びについて語っていることが戦争を肯定することにつながらないことを望むし、むしろ、反戦あるいは非戦につながることを望む。しかし、反戦あるいは非戦に役立つことを語れるわけでもない。にもかかわらず、あえて遊び/スポーツと戦争との関係について一言語るべきだとすれば、前章でふれたエリアスの現代社会おける衝動規制と「慣例化」の緩和の必要という議論に糸口を求めることが可能かもしれないと思う。

国連の存在にもかかわらず、自らの力を維持拡大し、他国に対する影響力ないし支配力を強化しようとする大国間の競争は強まる一方であり、国際緊張は絶えることがない。何かのきっかけで、国家間に緊張が高まったときに、一般国民がどのような精神状態にあるのかは、重要な意味を持つであろう。もし大多数の国民が、他者の指揮・命令の下で機械的で単調な労働に長時間縛り付けられているか、あるいは同僚や顧客の考えや意向を読み取ろうとたえず神経を緊張させていなければならないような仕事を続けていれば、つまり強い「慣例化」の下で日常生活を続けているとすれば、そして、多くの国民が、労働契約を通じた上下関係、命令と服従の関係に従って行動することが、つまり「社会に自分を合わせて服従することが」得策であると信じ、権威に順応する「柔軟で強調精神に富んだタイプの」人格=「権威主義的人格」を身に付けているとすれば3)、他国との対決姿勢を強調し、武力に訴えてでも他国の力を排除しようとする政治指導者が登場したときには、その言動を支持し、攻撃的衝動を満足させようとすることに傾きやすいと考えられないだろうか。

しかし、エリアスは、文明化の過程は、それぞれの国家において、国内での暴力の行使の抑制をもたらしたが、戦争において他国民に対する暴力を減らすことにはなんらつながっていないことも指摘していた。同様に「規則に従いコントロールされた形態の戦い」であるスポーツ、あるいは自然的・感情的行動が一定の範囲で許されているスポーツに関して、国内のチーム同士の試合の場合と、国際試合とでは、選手も観衆もまたマスコミも、まったく違った振舞い方をするという事実を指摘することができる。

ホイジンハもそうであったが、一般に人間は闘争本能を持つと言い、戦いの遊びである競技はそのような本能的傾向の表れとみなされることが多い。守能信次は『国際政治とスポーツ』(プレスギムナスチカ、1982)で、スポーツを論じた多くの著書に見られる、国際関係におけるスポーツ性善説、彼のまとめによれば①人間は闘争本能を持つ、②スポーツはこの本能を平和的に満足させ、しかもその際、人間の相互理解を促す、③したがってスポーツは人間社会に平和をもたらす、という「三段論法」を強く批判し、多くの反証例をあげている。

スポーツが平和な国際関係の構築に役立つという議論の反証として、欧州ウィナーズ・カップ・トーナメント1977年大会では、フランスでの英国チームとフランスチームの試合で英仏のファン同士が乱闘を演じ30人の重軽傷者を出したのをはじめ、イタリア、アイルランド、アイスランドなどの会場でも選手同士のラフ・プレイがもとでトラブルが続発した。1964年東京オリンピック大会の予選としてリマで行われたアルゼンチン対ペルーのサッカー試合では、審判の判定に激怒したペルー人ファンがグラウンドになだれ込んで警官隊と衝突する一方、スタンドに火が放たれ、結局約300人の死者を出した。1970年ワールドカップ予選の、ホンジュラス対エルサルバドル戦で生じたトラブルから両国の外交関係は断絶。戦闘機を繰り出した戦争に発展し2,000人の死者を出したなどの事件をあげ、詳しい説明を行なえばこの種の事件だけで優に一冊の本が書けると述べている。

また、守能は、フランス国営テレビのサッカー中継アナウンスの「ナショナリズム丸出しの解説ぶり」を批判する。彼によれば、アナウンサーは、フランス選手の犯した反則については厳しすぎると審判を責め、外国選手のちょっとしたラフ・プレイにはすぐ「レッドカードを出すべきだ」と叫ぶ。一度でも耳にすればその解説ぶりには「必ずや驚かされよう」と言う。彼は欧州の統合を進めつつある政治的動きに反して、むしろスポーツがそれを妨げていると指摘する。p146.スポーツの国際試合で、たとえば日本選手が3位、4位だったと報ずるが、1位、2位の外国選手は誰であったのかを報じないこともあるような、報道の仕方などから見て、日本のマスコミの場合も大同小異である。私も、スポーツの国際試合は、諸国民の相互理解に役立つよりも、ナショナリズムの高揚や相手国への敵愾心をあおることの効果のほうが大きいと思う。

守能の指摘をまつまでもなく、スポーツは、人間がもつ闘争本能を平和的に満足させ、しかもその際、人間の相互理解を促すので、国際社会に平和をもたらす、という「三段論法」は成り立たない。

第2章で見たことだが、一国内で、激しいスポーツの闘いが、戦いたいという自然的欲求充足の代わりになり、人々の興奮が選手や観客同士の暴力沙汰の衝突に発展せずに収まっているのは、試合の興奮は競技場という飛び地のなかでだけ許されたものであることを選手もファンも十分に理解していて暴力の衝動はほとんど自制されていると同時に騒ぎが生じても警察力によっていつでも押さえ込めるからである。ところが、国際試合においては、マスコミなどによって事前に煽り立てられていた選手やファンは、国内チーム同士の戦いの場合よりも勝敗にこだわる度合いはずっと強く、ファンは自制心を失い自国チームを応援するだけでなく、興奮に駆られ相手チームを罵倒したり、相手チームに対する敵愾心をあおりたてたりする。選手も闘争心を掻き立て勝つことだけに夢中になりがちである。こうして、スポーツの国際試合が親善試合になるのは、あらかじめ、スポーツを通じた交流の目的が両国の親善にあることを選手にもまたファンにも十分に理解されている場合であって、紛争状態あるいは何らかの問題を抱えた国同士の国際試合は、両国における相互的敵愾心を煽り立てるだけになり、守能が報告しているように、時には試合場で暴動が起こったり、あるいは両国が国交を断絶し、戦争になってしまう事態も起こり得る。

2013年秋、NHKの記者が北朝鮮について、就任1年目の金総書記が自己の威信を高めるために、スポーツに力を入れている、と伝えていた。スポーツニュースをどんどん流し、選手を表彰したり、新しいスポーツ施設を次々に建設している。国際大会で優勝した選手は、高級マンションにただで入居でき、自動車を持つことができる。北朝鮮では科学者と並んでスポーツ選手になることが人々の憧れになっているとも記者は報告していた。

科学者とスポーツ選手が子供たちの憧れの的であるのは、世界中の国で同じであろう。北朝鮮はこれまでも、スポーツ選手に特別待遇を与えて来た。それは、スポーツの国際試合に勝つことは国家の対外的な威信を高めることだと考えているからであろう。だが、最近の変化は、国の指導者たちが、対外試合で自国チームが負けても、そのニュースを流すことは決して損にはならず、ナショナリズムを高めるのに有効であるということを認識した結果だと思われる。国民は、核兵器の開発を通じてばかりでなく、スポーツを通じて自国が他国と敵対関係にあることを知り、そして結束すること、愛国心をもつことになるということを本格的に認識した結果だろう。

現在行われている国際的なスポーツ大会は、実際、国と国の戦いの場になっている。個人競技でも優勝した選手が国旗を持って走り回るといった光景がときどき見られるが、オリンピックもふくめ、スポーツを国際平和の促進に役立てようとするなら、国旗の掲揚や国歌の演奏を行なうことは止め、すべて個々のアスリートの戦いに変えるべきである。ゴルフの国際試合で、日本の松山英樹がアメリカのタイガー・ウッズと闘う場合に、日本とアメリカが闘っていると考える人は皆無ではなくても少ないだろう。だが、野球やサッカーのようなチーム・スポーツの場合の戦いでは、観客の関心は、個々の選手のファインプレー(美技)を見ることよりも、自国チームが相手国チームに勝つこと、というよりも自国が相手国に勝つのを見ることにおかれてしまっている。ほんとうの戦争との違いは、それぞれの種目のルールに従う行動により勝敗が決まり、相手の選手の殺傷を目指してはいないという点にあるだけで、「ミニ戦争」だと言っても過言でないと思う。だが、クラブチームの戦いではたとえば長友のいるチーム・インテルと長谷部のいるチーム・ACミランが戦うのであって、日本の観客は日本人プレーヤーのいるチームの試合のときにより多くの関心をもって見、日本人プレーヤーを応援しながら見るかもしれないが、それはナショナリズムを煽り立てることにはほとんどならないであろう。スポーツの国際試合を、すべて個人競技に限るか、あるいはチームスポーツの場合は国ごとに結成されたチームの対抗戦とするのでなく、すべてクラブチームによる試合とすれば、ナショナリズムの形成機能をへらすことができるだろう。しかし現状では、数十年前とは違い、スポーツの国際試合が戦争にまで発展する危険は少なくなっているのかもしれない。しかし、問題を抱えた二国の間でFIFAのワールドカップの試合などが行われれば、相当に険悪な雰囲気の試合になることは明らかである。

エリアスのスポーツの「非慣例化機能」に含まれる自然的衝動の一定の充足という観点を守能の言う「三段論法」、つまりスポーツの国際試合が国際平和に役立つという単純なしかも間違った議論と結び付けて理解することはできない。スポーツの非慣例化機能が積極的に国際平和を求める人々の傾向を生み出すとは全く言えない。しかし慣例化された日常生活の中で抑圧された衝動が蓄積され、政治的エネルギーに転化し爆発することを未然に防ぐ消極的働きはするかもしれない、と考えることはできる。しかしスポーツと国際平和との間には、その程度のごく間接的で消極的な関係しか考えることができない。そして、スポーツ/遊びと戦争との関係について私が語りうることは今述べたことだけである。

2013年は、選挙における自民党の圧倒的な勝利を背景に特定秘密保護法が制定されるなど、ずっと以前から始まっていた、そして途中で少し変わるかと思われたごく短い時期をはさむ、日本政治の右へのほぼ一貫した方向転換がついに成し遂げられ、今度こそ「日本の戦後」が本当に終わってしまった、戦前が再び始まったのだという印象を強く受けた年だった。私は、戦後の平和な時期に生まれた幸運を享受しつつ生きてきた。そして、還暦のときに隠居宣言を発して、好きなだけ釣りをし、最近では釣りと遊びやスポーツについてのエッセーを書くことに人生の最後の楽しみを見いだしてきた。

私の船の名前はFriede und Freiheit(平和と自由)である。自由な暮らしを楽しむことのできる平和な時期はもう続かないのかもしれない。このことは非常に気がかりであるが、どのように現在の傾向と闘ったらいいかわからない。私は私の残されたわずかな時間を、重要だが成果のはっきりしない問題のために自分のエネルギーを注ぐことに積極的になれず、憲法第九条を守り自民党の改憲の動きに反対する意見広告、あるいは沖縄を犠牲にし、米国の手下になって戦争を遂行しようとする日米同盟推進の動きに反対する運動のための基金にお金を送るくらいのことしか思いつかない。4)

ホイジンハによれば、遊びは大きく二つに分けられた。一方は文化としてあるいは文化の基として意義をもつもので闘技や演技のような高級で社会的な遊びである。他方は単純で、非社会的、個人的な遊びとされた。彼が触れた遊びは、騎乗槍試合、演劇、音楽など、ヨーロッパ語でplayと呼ばれる活動と宗教的な儀式などであり、われわれが現代日本語でいう個人的な「遊び」は触れられなかった。釣りは単純な遊びだとは言えないが個人的な遊びである。ホイジンハは「釣り天狗」という言葉にふれただけだった。

だがすでに反論したように、社会的なあるいは文化的な活動として行なわれる時には、遊びはその本来の自由を失って、遊びではなくなってしまう。私は、個人的で、自由な遊びについて、考察を進めたい。

またホイジンハによれば、遊びは現実、あるいは日常生活の必要に対立するもので、一方では日常生活を超えて宗教的儀礼となって高まるか、あるいは本物の「真面目」な世界に対立する「仮構」、「劣等」なもの、単なる「遊びに過ぎない」もので、現実の生活や仕事の中にときどき「割って入る」ものであった。

釣り/遊びと仕事あるいは現実生活との関係について、ホイジンハ同様、遊びは仕事あるいはまじめな世界に対立し、時々後者に「割って入る」ものだという見方をする日本人が多いように思われる。幸田露伴が中年になりかかったころに書いた「遊漁の説」にもそうした見方が表れている。しかし、露伴の後半生はそれとは異なる姿勢で導かれている。露伴における「遊漁の説」と実際の彼の生きかたの違いが興味深い対照をなしている。

遊びと仕事との関係について、ホイジンハとほぼ同じ時代を生きた日本の小説家・文学者、幸田露伴がどのように考え、どのように生きたかを、かれが好んだ釣りに関して書いた文を中心に検討してみたい。釣りがどのような遊びであるのかについては第4章と第5章で書く積りだが、とりあえず遊びと仕事との関係について露伴の「遊漁の説」という文などをてがかりにして考えてみる。

露伴は1867年生まれ。1868年は明治元年なので彼の年齢と明治の年数は同じである。彼は、明治22年、22歳のときに、小説『露団々』と『風流仏』をひっさげて文学界に「擡頭」した。彼は続いて『雪紛々』、『一口剣』(23年)、『五重塔』(24年)などを次々に発表した。はじめは小説が主で、尾崎紅葉と並び称せられたこともあったが、紅葉が通俗的な人情小説作家だったのに対して、露伴は「人情小説とはまったく異なる、不可能と思える現実の困難な状況に挑戦する、主人公の強い意思とロマンティシズムを描いている。主人公の生き方を通じて自己の「理想」を語」った、といわれる(三好行雄編『日本文学全史』5.「近代」、学燈社、昭和53年)。しかし、しだいに小説から遠ざかり、30代の終わりごろにはエッセー、評論、考証、古典の校訂・解題といった仕事に比重を移した。

彼には広範な分野にわたるきわめて多数の著作があり、40数巻に及ぶ『露伴全集』(岩波書店、1980)がある。その編者・塩谷賛による、露伴の伝記『幸田露伴』(初版昭和43年、3巻;後に中公文庫、4巻、昭和52年、ともに中央公論社)があり、また<現代日本文学大系>第4巻『幸田露伴集』(筑摩書房、昭和46年初版)などもある。

塩谷賛による露伴の伝記『幸田露伴』(神田神保町の古書店、アットワンダー のブログhttp://atwonder.blog111.fc2.com/2008.5.16新着情報より転載)

彼の釣り好きは有名で、釣りに関係した小説『幻談』をはじめとして、釣りに関する随筆や釣り道具に関する論考なども多く書いていて、彼の著作、日記、手紙などから釣りに関するものをすべて集めたという開高健編『露伴の釣り』(アテネ書房、1985)という本もある。

以下で最初に引用する「遊漁の説」は明治39(1907)年6月に最初に雑誌に掲載され、その後、釣友・石井研堂の『釣遊秘術 釣師気質』の序として載った。『露伴全集』第29巻及び『露伴の釣り』には「游漁の説―石井氏釣書に題す」として収められている。

石井研堂(本名民司)は学齢館という書店の編集者で、露伴は明治26年から28年にかけてそこから発行されていた子供向けの雑誌にいくつかの物語を書いた。二人はこのときに知り合ったと思われる。露伴の日記には露伴が研堂と一緒に釣りをしたことが書かれている。また研堂宛の釣りに関する多くの手紙がある。

研堂は明治18年21歳で上京後、漢学を修め、学齢館に勤める前に、一時、小学校で教えた経歴をもち、『中村正直伝』、『西洋事物起原』などの著書がある。

沢山釣ろうとするのでなく、釣りの趣をたのしむべきである。游漁者が漁夫のやりかたをまねるなら、「これ品格ある游漁者とはいふべからざるなり」。漁夫は安価で有効な餌を使い、太くて強い竿を用い、綸〔イト=糸〕も太く丈夫なものを使って魚の取り込みを早くして、沢山魚を釣ろうとする。だが、游漁者は魚の当りを精確にキャッチできるよう、柔らかい竿、細い糸を用いて、「興を多くせんことを図るべし」。

楽しむことが目的なのだから、金を惜しまず良い道具、良い餌を使うべきで、船宿も、船子〔船を漕ぎ釣り場を案内する人〕も、親切で経験や技量の十分な者を雇うべきだ。游漁者が安い餌を用い、無趣味な釣具を用い、単に漁獲を多くしようと考えるなら、その人はすでに娯楽のために魚を釣る人ではなく、利益のために魚を釣る人となってしまって、「尊重すべき自己の職業あるを忘れて---、拙劣な一漁夫となるに等し」い。「之に反して、わずか数尾の魚を得たに過ぎないときも、游漁者たる品位を保てるものは、----内は賢く職業を忘れず、外は快く娯楽を取るの君子たりというべきなり」。

第4章で述べるが、竿釣りの場合の楽しみの中心は、「当り」つまり魚が餌をつついたりくわえたりして生じる竿先の振動や竿の曲がりを見ることと、魚が鉤(ハリ=針)に掛かってからは、逃げようと抵抗する魚の引きの手ごたえを楽しむことにある。

これが露伴の言う「興」である。職漁師の場合には、魚の種類にもよるが、当たりが出たときに、魚が単に口先で餌に触れているだけかそれとも餌が(したがって鉤が)口の中に入っているかどうかを見分け、餌を取られる前に素早く魚を掛け、強い竿と糸で魚を強引に引き寄せて船内に取り込むと、あっという間に餌を付け替えて再び仕掛けを投入する。これを手返しというが、手返しを多くすることで漁獲を多くするのである。

露伴は「遊戯娯楽」のためにおこなう游漁者の釣りは、生計のために行なうのではないのだから、効率のよさや多獲を意図するのでなく、「興を多くする」べく、竿先に出る当りを一回一回、目で十分に楽しみ、また掛けた魚の引きをじっくり楽しむべきだと言う。「漁獲の多寡と興趣の深浅とは正比をなさずして反比をなす」とさえ言う。

実は、「遊漁の説」で、彼が、魚を多く釣るためではなく「興を多くする」ためだとして述べていることの大半は多く釣るために必要なことでもある。

彼は、無粋な道具を使うべきでないといい、道具も、餌もよいものを使うべきだという。だが、高価でよい餌を使うのは、高価な餌ほど餌持ちが良く(丈夫で、魚に簡単に取られない)、魚が好み、よく釣れるからであろう。細い糸と「敏な」竿を使って当りが精確に出るようにするのは、単にその竿先が大きく揺れあるいは曲がるのを見ることが「興多い」ことだからなのではない。

初心者にありがちのことだが、当りが細かい(小さい)と、当りなのかどうか分らず、合わせ(すばやく綸=糸を引いて魚を鉤に掛けること。詳しくは第4章参照)をまったく行わないか、そのタイミングを逃すかして、結局魚にただ餌を取られてしまうことになる。細い糸、「敏な」竿は当たりを的確にキャッチするために必要なのである。漁師は丈夫で「無趣味な」竿、太い糸を使うと言うが、それは彼が当りが細かくてもそれを的確にキャッチし素早く魚を針に掛けることができるからである。游漁者でもベテランであれば漁師と同じことが言える。良い餌、敏な竿、細い糸は初心者でもできるだけ多く魚をかけることができるために必要な条件なのである。

だが、糸が細く竿も敏(細い)であれば、大物が掛かったときには(とくに初心者なら)瞬間的にハリス(針素:針を結ぶ、釣り糸の先端部分)を切られるかそうでない場合には竿が折られるか、「伸(の)されて」しまうため(これについても後の第4章を参照)結局糸を切られてしまう。したがって、游漁の釣りであっても大物を狙うベテランなら、糸も竿も釣ろうとする魚に応じて太くする。

露伴も、敏な竿と細い糸を使っていて「たまたま大魚の鉤ハリに上るにあたって竿折れ綸絶ゆるがごとき」は決して愉快なことではない、と言うが、しかしそれは、竿が細く綸が細ければ(ベテランは別として)起こりがちのことである。この点について露伴は游漁者は「不快を招くべきが如きことはすべてこれを避くるを智ありとす。この故に釣具は奢侈ならざる限り精良なるを用ふべし、決して下劣粗悪なるを用いるなかれ」と苦しい説明を行っている。

こうして、露伴が、道具選びに関して述べていることの多くは、同じ游漁者であっても初心者とプロ/ベテランの腕の違いから生ずることであるのに、「游漁者」と「漁夫」の違いから生ずることとして説明し、しかも「漁夫の真似はすべきでない」からと、結局、游漁者は金を掛けることで、漁夫とは異なる趣のある釣りを楽しむべきだと言っているのである。

「遊戯娯楽は遊戯娯楽のための遊戯娯楽にあらず、遊戯娯楽は其の人の身肢を鍛錬し心神を怡悦イエツせしめて、而して後おのづから其の人の本来の職業に対する気力を鼓舞振作し、意楽を熾盛増進し、以って其の職業上に於ける腐気を排去し、精彩を付与するにいたって、始めて遊戯娯楽の真旨に適し、妙用を果せりというべし。然らずんば、遊戯娯楽の事たる、直ちにこれ堕落の坂道ならんのみ」。「日々よく勤め、時々、よく遊び、家にあっては各自の職業を忘れず、綸を垂れては游漁者の資格を忘れず、----悠然として長く楽しまんとするものは、心に憂いなく、身に病無く、清福十分、俗にして仙たり、愚にして哲たらん」。

また「自ら処するはすべて「まめやか」なるべし、疎懶〔ソラン、他人任せ、ものぐさ〕なるべからず。---「まめやか」なれば身労して心〔は〕逸---するなり〔くつろぐ〕」と言い、「克〔よ〕く労に服せよ。船を浮かぶるは身を労するの道なり。労を厭はば須らく家に在りて布団に座すべし」と言う。

つまり、釣りの本当の目的はただ遊んで楽しむことにあるのではなく、仕事の中でたまるであろう「腐気」つまり精神的なストレスを吹き飛ばすこと、そしてそれによって、「本来の職業」に対する気力を鼓舞し、張り切って仕事に向かうことができるようにすることにある。とくに文筆家のように座業で、体を使わずに仕事をするものは体を動かすことで気分を爽快にすることができる。彼は釣りは体を使う遊びだから職業上の腐気を排去するのに適しているといっている。何事も他人任せにせず、まめに体を動かすことが精神的ストレスの解消になると言う。

こうして仕事に向かう元気・やる気を回復することが釣りの目的である。かくして「日々よく勤め、時々良く遊ぶ」事が大切だ、という我々が現代日本においてもよく耳にする、週日に仕事にはげむために、週末には適度に遊べ、という職業人の倫理を聞くことになる。この「游漁の説」において露伴は、いわば正しい游漁の仕方を説くとともに、釣りと言う遊戯娯楽と本来の職業とのあるべき関係を説いている。職業が主であり、遊びは客(従)である。

後者に関して、ついでに『釣遊秘術 釣師気質』の巻末に掲げられている「研堂釣規」を見てみよう。6ページにわたって露伴が美文を交えた「游漁の説」で述べているのとほぼ同じことを石井研堂はいくつかの標語にまとめて、もっと簡潔に述べる。

「ひとは遊ばんがために職業に勉むるにあらず、職業に勉めんがために遊ぶなり。釣遊に前後軽重の分別あるを要す。

「日曜一日の休暇はその前の6日間職業に勉めし賞与にしてその後の6日間の予備にあらず。いまだ勤苦せざるに、まず休養を名として釣遊に耽らば、身を誤り家を破るのもとい〔基〕、酒色の害と何ぞ選ばん。

「釣遊は養神〔精神を養う〕摂生のためのみ。養神摂生に害あるは釣遊の道にあらず」などという文を掲げている。

この「研堂釣規」と比べると露伴はそれほど明確に言い切ってはいないようにも見える。露伴の「日々よく勤め、時々、よく遊び、家にあっては各自の職業を忘れず」は、研堂の「日曜一日の休暇はその前の6日間職業に勉めし賞与」、「いまだ勤苦せざるに、まず休養を名として釣遊に耽らば、身を誤り家を破るのもとい、酒色の害と何ぞ選ばん」と較べると、やや「軟弱」とも感じられる。(ただし、研堂も、実際には、釣り日和の時には、会社で机に向かっていても、仕事を止め休んで釣りに行こうか、どうしようかと仕事が手につかないでいる様子を書いてもいて5)、「釣規」は建前、あるいは努力目標を述べたに過ぎないのかもしれない。)

露伴は、どこまで、仕事は仕事、遊びは遊びと割り切り、遊びとは異なるものとしての職業に打ち込もうとしたのだろうか。彼はどこまで遊びは仕事の合間になされる息抜き、休養であり、遊びは仕事に役だつ従属的な役割のものでしかないと考えていたのだろうか。

「先月より、ぢりぢり照り続きで河水の煮えて煮えてる挙句に、さきほどの夕立は何たる幸いぞ。今日さえ釣りたらば、いかなる初心の者にても、3本5本の獲物はあるべく、一年一遇の好き日なり。ことに今の空合いは---申し分なし。---すでに意外の大漁せしものも少なからざるべし。ああ、往きて釣りたし」。「今の一雨を得ては---魚類のはしゃぐこと想いやられ、餌つき〔魚が餌に食いつくこと〕何ほどかよからん。往きて釣りたし釣りたし」。「今日の新聞には干潮は2時0分とあり。中川は---3時半には必ず底る〔干潮で水位がもっと下がる〕べし。2時の退散〔退社〕を待ち、急ぎて出遊するとすれば、電車にて家に帰るに35分、---身支度して道具取り揃えるに20分、---川に---かれこれ3時40分くらいには着くべく、船を出させて---釣り始めはまず4時近くなるべし。〔潮の上げはじめがよい。〕少し後るるようなれども、日いっぱい釣るときには、2時30分間は楽しむに足れり、---しかし、わざわざこの炎暑に車〔人力車〕を煩わし、わずか2時間半では行くとすぐに帰るようで、満足できない。せめて半日釣らなければ。後日に伸ばそうか。---」

「たとい、1時間にても30分にても、釣りのために職務を休むは良心の咎め軽からずして、あえてするに忍びず。きょうばかりは世外の仙人になりたし。この復〔また〕と得がたき良き日に会いながら、悶々、中に執務せざるべからざる苦しさを思えば、むしろ浪人こそ羨ましけれ。----と、筆執れる手を頬杖にし、机によりてひたすら窓外の天色を眺めしが、胸中に往来するものは、この「往こうか往くまいか」の迷いのほか、一点の思慮もなし」。

「「執務中は断じて釣りのことを思わじ。釣りの雑慮は職務の妨げとなること少なからず。」とは幾たびか自ら誓いたることなれども、漁史〔自分を指す〕の釣りを思うは、---物に触れ事に応じて、片時も忘るる暇なく、夢想を逞しうして、神往魂飛〔精神が飛び回る、というのだろう〕禁じ得ず、終にこれを実行するに帰するが常にして、この日もまた、退散後、2時30分決行のことに思い定めぬ」と、2時半の退社後、釣りに行くことに決めた。このように、仕事をサボって、会社を早退してまで、釣りに出かけることは彼の良心が許さなかった。しかし、またとない釣り日和の到来に、彼は、「行こうか行くまいか」迷うばかりで、仕事が手につかないでいる。「浪人がうらやましい」などとさえ言っている。

研堂も擬古文で書いていて慣れるまで少々読みにくいが、釣りが失敗や事故を含めドラマチックに描かれていて、釣りの随筆・小説で私が読んだものの中では、開高健の諸著作と同様に読んで最も面白かった。

こうした職業倫理にはさまざまな思想の影響があると思われる。まず時代の一般状況に照らして、二人が徳川時代以来の「修身斉家」を中心とする儒学思想の影響を受けていたことは明らかだと思われる。

他方、二宮尊徳の門人たちによって幕末から明治前期にかけて各地で行なわれた報徳社運動が明治10年代になると、政府によって注目、称揚されるようになった。教育の場においても、明治30年代から修身の手本として顕彰されたと言われるが、報徳思想の中心は「勤倹」にあるとされている(塚谷 晃弘、大山雄三「二宮尊徳」Web版『平凡社百科事典』)。報徳思想は主に農民に向けて説かれたもので、農民ではない露伴や研堂の遊漁の説には、仕事に打ち込むこと、勤勉は重視されていても「倹約」思想は見られない。だが、露伴や研堂の「職業倫理」が、明治期日本に広く存在した勤勉を勧める儒教や報徳思想の影響を受けていることは否定できないと思われる。

また、イギリスの社会思想家 S. スマイルズの《Self‐Help》(1859)を中村正直が1871年(明治4)に翻訳出版した『西国立志編』の影響も考えられる。この本は、勤勉、忍耐、節約といった美徳を涵養して人生を切り開くことを説いているといわれる。自助努力の効用に対する楽天観があったため、没落した士族の子弟をはじめとして青少年に多大な感銘と影響を与え、総発行部数は100万部以上で、明治期をとおして広く読まれたという(坂本 多加雄「西国立志編」、小池滋「Samuel Smiles」、『DVD-ROM版平凡社世界大百科事典』)。露伴や研堂もこれを読んでいなかったとは考えられない。

先に引用した「娯楽はすべてその趣のあらんことを期すべし。その利があることを期すべからず」と言った文に続いて、露伴は、英国の紳士は銃猟を行うときに、弾の数が少なく大きい弾を使う。数が多く小さい弾のほうが命中率は高くなるが、弾が当たっても死なない鳥が増え、結局扼殺しなければならなくなる。それより、数は少なくても必ず鳥を死なせることのできる大きい弾を使うほうが、興趣を減らさずに猟を楽しめるから、そうするのだ、と言うのである。

銃を使う猟も心を楽しませるために行なうのであり、利益を得ようとするために行なうのではないから、このような「英国紳士の用意は、実に遊戯娯楽の本趣を解し、兼ねて自己の本来の職業と地位とを忘却するがごとき愚に陥らざる正確高尚なる知恵と品位の発現といふべし」と、英国の上流階級、ジェントルマンのスポーツ趣味を誉めている。

露伴がここで述べていることは、前章でみた、エリアスがキツネ狩りの「スポーツ」について、昔の狩猟と異なり実利である獲物を得るのではなく楽しむことが目的になった、と述べていることと完全に一致する。露伴は釣りを本格的にはじめる前に銃猟もやっていた。そして彼は英国の、スポーツとしての猟について書かれたものを読んでいた。こうして、彼は、沢山釣って「実利」を上げることは、漁師のようにそれを目的にしているのでなくても、「遊戯娯楽」=スポーツの本来的目的に反することだ、と言うのである。このような考え方は、職業が主で娯楽は従、遊戯娯楽は自己の職業に役だたねばならないという職業倫理とはまた別の、趣味の理念についての主張である。

露伴の「游漁の説」には趣味においては実利を得てはならないという考え方と勤勉を説く職業倫理の両方が見られる。後者にはスマイルズの著書の影響があると推測したが、ほかからも影響があるかもしれない。趣味については英国のスポーツ論の影響がみられる。当時の英国のスポーツ論、とくに釣りに関する議論は、趣味の理念に関してだけでなく、職業倫理についても、「游漁の説」で述べられている露伴の考え方に影響を及ぼしている可能性があると思われた。そこで飯田操『釣りとイギリス人』(平凡社、1995)で述べられている当時の英国で行われていた釣りに関する議論を読んでみた。

飯田によれば、著者のソーンダズは釣り師の条件として次のように述べている。「第一に商売のためにあるいは雇用されて、すなわち生活の糧を得るためにではなく、娯楽のために釣りをする人であると述べる。釣りは仕事であってはならないのである。したがって、釣り師は紳士でなければならないと言う。次に---第一の条件と密接に関係しているが、余暇のある人物であることである。家族を養う身でありながら、仕事をおろそかにし、貴重な時間を魚を釣って過ごすことは、このスポーツを不道徳なものにする---。このような場合、釣りは犯罪に等しいと述べる。さらに三番目として孤独と静謐を愛し、感情を制御できる人であることの必要を述べる」。

また、同じく飯田によれば、1803年に同国で発行された『スポーツ事典』には、「---自ら働いて生活の糧を得なければならない階層のものたちにとっては釣りは身代を潰す道楽になるものである」と「仕事を持つ者が釣りにうつつを抜かす怠惰を戒めた」文があるという。

ソーンダズの「家族を養う身でありながら仕事をおろそかにし」てはならないという戒めは、働く必要の全くない貴族や地主以外のすべての人に当てはまることのように思われるかもしれない。しかし、当時の農民や労働者は一日中働かなければならなかったのであり、「余暇のある人物」のうちには入っていないだろう。彼らはこの戒めが向けられる対象とは考えられていないはずである。

また、プロテスタントであれば、釣りであれ何であれそもそも遊ぶことは不道徳であった。だからソーンダズは、釣り人の『聖書』とも呼ばれることのある『釣魚大全』の著者ウォルトン同様、非プロテスタントであった〔ウォルトンがプロテスタントでなかったことについては、第4章第九節参照〕と推測されるが、当時、「孤独と静謐を愛し、感情を制御できる」とみなされたのは、ある程度の教養をもった、中流以上の階層の人々だけではなかったかと思われる。

露伴の「游漁の説」は他の多くの著作、とくに「評論」などと同様、文語文で書かれており、読者としては、中流以上の階級に属する、限られた数の教養ある人々が考えられており、農民や労働者、職人は読者とは考えられていなかったはずである。これらのことから彼の「游漁の説」の職業倫理は、国は異なるがソーンダズの『完全なる釣人』と同様、一定以上の階層の人々にむけて書かれていると考えることができるだろう。

飯田は、始め娯楽一般を意味していたスポーツという語が現代的な意味で使われるようになった経緯にふれながら、このソーンダズの主張が、実益と結びついて行なわれていた釣りが、次第に実益や労働と離れたレクリエーションとしてのスポーツに変わりつつある変化の現れと説明している。(ただし飯田の言うレクリエーションは労働力の回復というニュアンスは持たない、単なる楽しみ、気晴らしを意味すると思われる。)

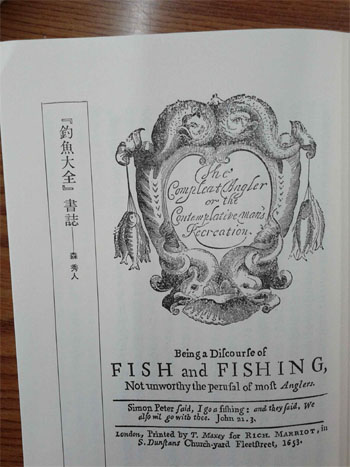

『釣魚大全』の表題頁の図(訳書では「原著者序文」に続く訳者による「書誌」のページ入口にある)

露伴の「游漁の説」は、ソーンダズの主張に極めてよく似ている。なるほど飯田の言うように、それは基本的にはウォルトンの『釣魚大全』に語られていることであり、ソーンダズの主張は「ことさら新しい考えではない」。だが、「游漁の説」の游漁者とは、漁夫、本職の漁師以外の釣り人、単に、余暇に遊びで釣る人のことなのではない。遊びで釣るという定義の限りでは、ちょっとの時間を見つけて、すぐ近くの川原や海岸などで、自分で取ったミミズを餌に使うなどして金をかけずに釣る庶民、労働者でも「游漁者」でありうる。しかし、露伴のいう游漁者は「品位」「品格」が求められ、宿に泊まったり、漕ぎ手兼ガイドのついた船を雇って釣りをすることのできる、金持ちの階層の人にのみ当てはまる釣り好き人士である。彼が銃猟について触れているところで言っているように、この游漁者は紳士、ジェントルマンなのである。

飯田によれば、英国では、当時、地主・ジェントルマンたちを主な読者とする、教養・実用書シリーズが相次いで刊行され、その一冊目は1622年発行の『完全なる紳士』というものであり、「完全なる〇〇」と言う命名は教養・実用書であることを示すのに好んで用いられたのだという。そして、ウォルトンの『釣魚大全』はそのシリーズの一冊であったというのだが、日本では『釣魚大全』(露伴の時代には「釣経」、つまり釣りの「経典」と呼ばれていた)とやや大げさな名前のつけられているこの著書の英語でのタイトルは、「The compleat angler or the contemplative man's recreation:完全なる釣り師、あるいは瞑想的な人のレクリエーション」というものである。

著者自身が庶民階層の出身であったからであろうが、「瞑想的な紳士のレクリエーション」なのではない。そして、彼の本の中では、静かな田園生活の楽しみ、釣った魚を食べる楽しみが語られる。釣り餌店などはなく自分で餌を確保するほかなかったのだから当然だが、「たいてい牛や犬の糞のなかにいる」糸ミミズの泥を吐かせ、きれいにする方法、牧場でイナゴを捕まえること、牛の糞にいるコガネムシ、カブトムシを使うことなどについても述べている。紳士とそれ以外の庶民とを区別する視点は存在しない。

「釣りは遊びだ」と言う見方は確かにウォルトンの『釣魚大全』のなかでも見られる。だが、ソーンダズと露伴に見られる、庶民とは異なる紳士の釣りという考え方は、ウォルトンとははっきりと違う。したがって、露伴の「遊戯娯楽」としての釣りに関して、英国思想の影響があるとすれば、ウォルトンの影響ではなく、ソーンダズの本が書かれた18世紀から19世紀にかけて強まる別の思想、真のスポーツはジェントルマン・アマチュアによって担われるという思想の影響だと考えられる。

イギリスでは当時のジェントルマンは、食べるための魚をミミズなどの活餌(いきえ)を使って釣りをする農民や労働者の釣りを軽蔑して、擬餌針・フライで「優美」に釣りをすることを好むようになっていた (注)。そして釣ったサケやマスを食べるのをやめ、釣りを「純粋なスポーツ」、あるいは「ゲーム」に変えつつあった。それは、ブルデューの言葉を使えば、「ディスタンクシオン」すなわち、上位の階級が下位の階級に対して自己の優越を示そうとするハビトゥス、習慣・性向の表れである。「游漁の説」においても「品格ある游漁者」とか「游漁者の品位」などという言葉が使われている。露伴が「遊漁者」の釣りについて述べていることは、近代への移行期にあった日本のプチブルのハビトゥスが行わせるディスタンクシオン追求の姿勢の現れだとみなしたくなるかもしれない。

(注)ウォルトンの親友の息子のチャールズ・コットンはウォルトンの影響で釣り好きになったが、とくにマス釣りに熱中し、フライによるマス釣り以外には「見向きもしなかった」(森「書誌」)。こうして、ウォルトンの了解も得て、『釣漁大全』は1676年の第6版からは、コットンの手になる第二部が付け加わった。飯田は「ソーンダズの釣り師の定義には金と時間に恵まれた一部の者たちのスポーツとして発展するイギリスの釣りの行方が見える」と言っているのだが、コットンによって『釣漁大全』の二部が書かれ時にすでにその「行くえが見える」と言ってもいいかもしれない。

第二部では、最後の3つの章で、マスの料理法について、またフライとは異なる底釣りと宙釣りについても触れられているが、それらは合わせて18ページにすぎず、残りの80ページ以上すべて蚊鉤=フライによるマス釣りの方法、フライの作り方等についての説明である。そして底釣りの話に入る前に指南相手の猟師に、底釣りは「蚊鉤釣りに比べればあまりいい方法ではないし、よくいわれるように風雅な釣りというわけにはいきませんが、---なにもすることがないときはこの釣りをするつもりです」と言わせてもいる。

しかし露伴はさまざまな評論において支配・被支配のある社会に反対し、公平な社会の建設の必要を主張している。彼の社会や政治に体する見方は後の「露伴の「以民為本」思想」という小見出しのもとで詳しく示すが、たとえば『修省論』(大正3年、「全集」第28巻)の「生産力及〔び〕生産者」という長文の評論では「社会は社会全部のための社会で、ある一部の種族や階級や職業や資格に属する者のための社会でないことは自明の理である」と言い、資本主義社会において「資本の威力は増進し反比例的に個人の地位は低下せしめらるること」、「資本家による職工・労働者への圧迫は強くなるばかりである」ことへの強い懸念を表明している。

露伴の場合には「品格のある釣り」は、ブルデューのいう上流階級の者のディスタンクシオン追求姿勢の表れと決め付けることはできない。

この点についての議論は再度行うことにし、その前に、彼の行なった趣味が大変幅広い多様なものであったこと、そして釣り方も、多くの小説を書いていた若いころの釣り方と「小説の筆を折って」、考証や評論などそれまでと違った幅広い領域での活動を行うようになった中年以降における釣りとでは変化が生じたことなどを見ておきたい。

青年時代の露伴

他方、彼は非常に多趣味であり、よく遊んだ。根岸党(後に「楽々会」と改称)という文士の遊びのための集まりに加わり、しばしばグループで出かける旅行を楽しんだ。また、彼は24年ごろからこのメンバーの数人と将棋を始めた。本を読むなどして研究したが、露伴の将棋への入れ込み方は並大抵ではなかった。彼は当時の名人小野五平のもとに稽古に通った。小野が露伴宅に来ることもあり親交があった(同書)。露伴は江戸時代の棋書を読むなどして書いた30ページ近い「将棋雑話」(34年、第15巻)、西洋将棋、中国将棋、日本将棋を比較して論じた40数ページに及ぶ「将棋雑考」(33年、第19巻)などの文を書いた。後の名人で当時8段の木村義雄と角落ち(4段格)で対戦するほどの腕になった。

「昭和24年版全集 月報抄」の中に木村が寄せた文があり「露伴先生の将棋は素人としては最高の水準に達していたと思う」、露伴の「研究熱心さにまったく敬服した」と書いている(「全集」の「附録」)。ただし、初めのころは腕を確かめようと誰とでも将棋を指し、勝ち負けに夢中になっていたが、結婚翌年の29年には妻の幾美子に「勝っては恨まれる種を作り」、「負けては悔しがり」「転覆反側し」て寝付かれないなんて、つまらないことだから止めてほしいと諭され、「17年間親しんだ将棋」から手を引いたという(塩谷、下巻)。その後は「実戦」はやめ主に将棋の歴史の「研究」に向かったようだ。

木村は昭和13年に14世名人となったが、彼以前は名人が次の名人を推薦する、世襲制であった。木村はこの年の第一期名人戦に勝って「実力で」名人になった。

また、すでにふれたが、彼は銃猟も行ったし、32年ごろには写真にも興味を持った。写真術はオランダ船などによって江戸末期には伝わっていたが、明治中期になると多くの写真館が作られ著名な写真師が活躍し、1889(明治22)年に榎本武揚を会長とする写真師団体・日本写真会が、1901(明治34)年には尾崎紅葉を会長とするアマチュア団体・東京写友会が創立されたという(『日本大百科全書』1986、小学館)。

露伴は相当な重量があった写真機をもって友人と出かけた。塩谷は写真機の目方が「2貫目」と書いている。2貫目は7キロ半である。昭和20年5月25日の空襲で小石川の露伴の家・蝸牛庵が焼けたときに、これを見に行った塩谷が釣竿や将棋や「露伴が作らせた大きな写真機」などが焼失したと言っている。この焼けた写真機は露伴が若いときに使ったものだろう(塩谷、同書 )。

明治40年には自転車を買い、生涯の友人の一人・遅塚(チズカ)麗水に充てた手紙で「幸い、老人、小児を傷めることなく」ようやく自転車に乗り慣れて、(向島の家から)本郷へも行かれるようになった。あまり遠くないところへご同行願いたい、と書いている(書簡番号274、全集39巻)。40歳になってからの自転車乗りでうまく乗れるまでには苦労したようだ。

日本に初めて自転車が輸入されたのは1870(明治3)年で、宮田栄助が国産第一号車を製作したのが1889(明治22)年。国内の自転車が10万台を超えるのは1906(明治39)年ごろで、自転車は当時200円くらいで、下級官僚の4~5か月分の給料に相当したという(鈴木淳『新技術の社会誌』<日本の近代>15.中央公論社、1999)から、今なら普通乗用車と同じくらいの価格ということになるが、乗る人の数が限られており、このころに自転車に乗ることは、現代の高級スポーツカーの運転に匹敵する道楽だったと言えるのではないか。

露伴が「あまり遠くないところ」に一緒に行こうと誘っているのは、日帰りのサイクリング旅行のことだろう。彼は健脚だったし、必要なら人力車を使って外出した。手紙では図書館に通うのに使うといっているが、自転車は実用のためというより、スポーツ、楽しみのために買ったことは明らかだ。

「游漁の説」では、游漁者は、生計のために「あくせく」しながら行う漁師の釣りを真似てはならず、「多獲」せず、「悠然」と「品格ある釣り」を楽しむべきだとされていた。とくに、游漁者の多獲は戒められていた。「漁獲の多寡と興趣の深浅とは反比〔例〕」するとさえ言われていた。 実は露伴の釣りは初期には「多獲」的であり「悠然」としたものではまったく無かった。だが、「游漁の説」を書いたころ、彼が40歳になりかかったころに、彼の釣りに変化が起こった。

海釣りを本格的に始めたばかりの頃の32年5月に書かれた「鼠頭魚〔キス、鱚〕釣り」(全集第14巻)では、父と弟の3人で朝の3時過ぎに家を出、1時間ほど歩いた所の船宿から出船。東京湾に出て、脚立に乗って釣る青鼠頭魚〔青ギス7)〕釣りをした。

3人とも非常によく釣れて、あわせて130匹釣ったと書いている。ほとんど休みなく釣り続けたはずだ。

Hey!Manbow (http://heymanbow.exblog.jp/)2010.4.25.「昭和の釣り、戦前の釣り」より借用した。この写真は、松崎明治『日本の釣り』(三省堂、昭和14年)に掲載された写真だというが、脚立に乗って釣るキス釣りは昭和30年代までは行なわれていた。

明治33年「かいづ釣の記」(同全集第14巻)では、カイヅ(2、3歳、大きさ20~30センチ程度までのクロダイ)釣りは初めてだったようだが、合わせ(魚が喰った瞬間に竿を立て、糸を引いて、魚を鉤に掛ける。遅れれば餌だけとられる。)のタイミングが少し難しい釣りである。最初の一匹は合わせ損ねて逃したが、それまでにほかの釣りをやっていて合わせ方の基本を十分心得ていたからでもあろうが、(船首近くにある簪カンコ と呼ばれる)横木にもたせかけておいた竿をつかんで立てるタイミングを船頭に教わるとすぐに的確に合わせることができるようになった。潮、場所もよかったと思われるが、2時間ほど、彼と船頭は「互いに劣らず」休みなく釣った。その後場所を変え、昼食をとった後、再び釣った。カイヅだけでなく大ウナギやコチの三歳魚を含め、大小さまざまな魚を次々と釣り「我を忘れ」るほどであった。

34年「雨の釣」(同14巻)では、6月30日、利根川尻でのキス釣りに出かけた。6日間根詰めて勉強した後、日曜の一日を自分の思い通りに遊び暮らすのは何よりも楽しいことだ。普通前日の宵の口から舟を出して早朝から釣る。この日は仕事が遅れ、夜中に家を出た。昨年安く買った船は嵐で壊れてしまい新しく檜造りの船をこしらえた。「チト侈オゴリの沙汰だが、平生あまり人力車クルマなどにも乗らず〔節約し〕、下らない虚飾ミエなども排斥し〔贅沢を避けてき〕た結果として」漸く最近になって造ることができた自分の船である。(漕ぐのは知り合いの船頭で、たぶん日当を払ったのだろう。)

数時間掛けて釣り場につき、握り飯の朝食を食べ、夜明けとともに釣り始めた。好釣で、すぐに魚籠の底が見えなくなるほど釣れた。「その後釣り場を変えて彼方此方を釣りめぐり、午前十時ごろになっては満足どころかほとんど望外の魚を獲た」。河岸に戻ったとき釣った魚は「大盤台〔魚屋が用いる浅くて大きい楕円形のたらい〕に山盛りになった。それを船頭に担がせて隅田の堤を家へとこころざすと、往来の人も驚いて目をそばだてて見た」。家のものもこんなに沢山釣れたんですかと驚くほどだった。

こうして初期の露伴は釣りに出かければ、しばしば「われを忘れる」ほど夢中になって釣り続け、漁師顔負けの「多獲」を行った。

また明治42年の「釣談」(全集第29巻)では、「一口に釣りといっても、種々様々で、私のするのは今は鱸釣りのみです。---鱸釣りは---酒を飲みながらでも、茶を啜りながらでも、また、詩集俳諧などを読みながらでもやれます。余裕(ゆとり)がある、一番ノンキな釣りです。半分は水の上であそんでいるようなものです。---広い景色の中に船を浮かべて、そよそよ風に吹かれながらおとなしく遊ぶ、それが面白いのです」と言い、「鱸はおおきい魚だから鮒〔フナ〕でも釣る様にそう釣れるものではない」ことをその理由にあげている。

当時、スズキ釣りは竿を使わず、手釣りで、つまり道糸を二本の指で持って当たりを待った。休むときには「脈鈴」を使う。脈鈴とは舟の縁に立てた鯨のひげの先に鈴をつけたものを言い、これに釣糸をかけておく(「書簡」225、全集第39巻)。魚が掛かると鈴がなって知らせてくれる。『幻談』のなかでクロダイ釣りの手釣りについて同様の記述がある。

友人で軍医の賀古という人に宛てた明治38年8月30日付の長文の手紙(「書簡」225、全集第39巻)では、利根川での鱸釣りについて書いていて、三尺の鱸が釣れるまでを描いた「雲消えて----秋風に小鈴ひびきて/我が針を鱸おとなふ」など4つの詩も入っている。ここで「脈鈴」の説明も与えている。

このように、スズキ釣りでは、魚を釣ることだけが目的なのではなく、自然の懐に抱かれ、のんびりと周囲の景色を楽しみながら、水の上で遊ぶのが目的だと言っている。3年前に書いた「游漁の説」では、魚をできるだけ多く釣ろうとすることは游漁者の品位に反することだと言っていた。餌をたびたび取替えたり、釣り場をあちこち移動してみたりして、滅多に釣れない大型魚のスズキを釣ろうと懸命に努めることも「あくせくする」ことであり、やはり品位に反することだと考えただろう。

だが、スズキ釣りにおいても、はじめから、沢山釣ろうとはせず、釣ることは二の次で「自然に抱かれる」ことが主目的だというような態度で行なわれていたのかというと、決してそうではなかったのである。

「夜釣の思ひ出---利根川を開いた話」(別巻下。昭和2年、62歳頃)では、 若い頃の釣りを振り返り、「鱸釣りは急流の只中に船を止めて、そこで一夜を明かさなければならない。当時は船も自分の物、船頭も東京から連れて行くという騒ぎで、大きい鱸を何十貫〔40貫なら150kgになる!〕と獲って、それを銚子籠に入れて貨車に積んで東京に運んだ」と言っている。急流のなかに船をとめる作業は船頭とともに行うのだろうが、「力仕事だった」といい、年を取ってしまった今では無理だと書いている。若い頃は、彼も本職の漁師のように、相当の労力を使って大量のスズキを釣ったのだ。

また「釣魚小話」(全集、別巻下。日記にも書かれている。)では、大正6年10月1日、洲崎の土手が津波〔台風による大波と思われる〕で切れた大荒れの日に、(船頭が漕ぐ)自分の船で向島から中川を上って利根へ出て、鱸釣りをした。土手の上の松が風に吹き折られるほどだった。家人は生きてないだろうと思っていたと書いている。このとき彼は50歳になっているがまだ気力があり、海や川が荒れている時ほどよく釣れるスズキを狙って釣りに出かけたのである。それほど彼はスズキ釣りに熱中していた。

スズキは凪つまり穏やかな天候のときには食いが悪く、当たりを待つ時間が長くなる。そのようなときには、彼は確かに、周囲の景色や野鳥の声を楽しみながら、酒を飲み、詩を作りつつ、釣り糸を垂らしていたのであろう。しかし、そのようにのんびりと待つ釣り方をするようになったのも、長年の経験で、魚が食ってこない時間帯があり、餌を取り換え仕掛けを入れなおすなどの動作を四六時中続け、糸を持つ指先に注意を集中し続けることは無駄であることを知ってからのことであろう。だから、彼の釣りは、はじめから、釣ることは二の次で「自然に抱かれる」ことが主目的というような悠然たる態度で行なわれていたのでは決してなかったのである。

44年2月の日記では、眼力〔視力〕の衰えと精力の衰えを感じ始めたと書いている。「多穫」の釣りには体力も必要だが、40代の半ばを過ぎてからは体力の方からも、「多穫」は難しくなっただろう。

このように、腕もよかったのだろうが、始めの頃は海釣りに夢中になり「多穫」することが多かった露伴は、「遊漁の説」を書くころにはスズキ釣りを始めるようになり、釣りの合間にのんびりする時間を楽しむようにもなった。だが、そのスズキ釣りにおいても、時々は、釣れそうだと考えれば危険を承知で台風時の荒天をついてでかけるなど「労働的」で、「品位」などお構いなしに釣ろうとしたこともあった。小説『幻談』8)において語り手は「大名釣り」と「労働的の釣り」の二種類を区別している。

露伴の多くの小説、物語が文語体で書かれているのに対し『幻談』は口語体で、しかも講談師のような軽妙な語り口で語る人物によって物語られる体裁をとって書かれている。文芸評論家山本健吉は「露伴独特の口演体」と呼んでいる。明治30年以後に書かれる「史伝」で多く用いられるようになったという。山本健吉『漱石・啄木・露伴』(文芸春秋社、昭和47年)。また山本健吉全集第11巻(講談社、昭和58年)。

ストーリーは、江戸時代、役についておらず閑な小旗本で釣り好きの侍が、二日続いて釣れなかった舟釣りの帰り、土左衛門(水死者)が掴んでいた上等な釣竿(全体が野布袋ノボテイ竹でできている「野布袋の丸」)を拾って帰り、翌日再度釣りに行くことになった。「釣れるは、釣れるは、むやみに調子の好い釣りに」なった。前日と同じような暮方になり、戻ってくると昨日とほぼ同じところに同じように浮いたり引っ込んだりする釣り竿が見え、「2人はなんだか訳のわからない気持ち」になり、南無阿弥陀仏と言いながら竿を海にかえしてしまう、という怪談めいた話である。

他方、語り手は、江戸末期、旗本などの侍が行なった船の黒鯛釣りは「大名釣り」と呼ぶ。この釣りでは、船頭がついており、釣り客は船の前部の茣蓙を敷いてある上座にきちんと座って前向きに竿を出し、魚を掛けたら自分で取り込まず、その竿を後に回すと、船頭が玉網に入れ魚を外して、餌を付け替えてくれる。客は少しも手を汚さずに、再び、仕掛けを振り込むことができる。彼は釣ることだけを楽しむのである。

また船には「上下箱」という茶器、酒器、食器、それにちょっとしたつまみを具えた箱があり、茶の好きな人は玉露などを入れて茶盆をそばにおき茶を飲みながら、また「潮間」(魚があまり喰わない時間帯)には酒を飲みながら、のんびりと釣りをする。「舟は上〔うわ〕だな檜で洗いたててありますれば、清潔この上なし」。舷側の最上部=「上棚」がヒノキ作りで念入りに洗ってあるというのであろう。(ただし<筑摩現代日本文学体系>4。『幸田露伴集』では振り仮名は「じょうだな」。)「客は上布の着物を着ていても釣ることができます訳で、まことに奇麗事に殿様らしく遣っていられる釣りです」という。

釣り船の船頭は魚釣りの指南番でも案内人でもない。ただ魚釣りをして遊ぶ人の相手になるだけである。人が愉快と思い不愉快と思うことをよく心得ていて客に愉快と思う時間を過ごさせることが出来れば、それが好い船頭なのである。客も、魚ばかりにこだわっているのはいわゆる二歳客(遊郭などでまだ場慣れしていない若手の客)だ。といって、釣りに出て釣らなくてもよいという理屈はないが、アコギに船頭を使って無理にでも魚を獲ろうというようなところは通り越している人である、と語り手は言う。

『幻談』に登場するクロダイの「大名釣り」は、「游漁の説」で述べられている「品格ある釣り」よりももっと上品で、粋な釣りである。

彼は、4~5日の予定で、人がまだ釣っていない仁淀川や吉野川の上流の渓谷を奥へ奥へと分け入った。愛媛あるいは徳島との「国境」(クニザカイと読むのだろう。県境のことである)をなす四国山地の中の釣り場にいくためには、バスを降りてから4時間5時間歩くのは当たり前で、時には、雨に打たれながら、4時間かけてつま先上がりの山道を岩や蔦につかまりながら急坂を上り、そのあとは逆落としの急勾配を足もとに注意しながら降りるなどした。帰路、バスに乗るべく車の通る道まで歩いたが、運悪く乗り遅れるなどし、結局、ほぼ10里、つまり40kmもの道を歩いたこともあった(「面河オモゴ行き」)。(注)

----------------------------------------------------------------------------

四万十川の上流にも出かけた。地図を見て大まかな見当をつけ、土讃線と森林軌道(これは今宇和島に通じている予土線の前身だろう)を利用し、終点でおりてしばらく川沿いに歩いた。途中から、急な山道を上り下りする「二里半」=10kmの「近道」をしたが日が暮れて真っ暗になり、岩を噛む脚下の瀬音におののきながら、足と手の感覚だけを頼りにゆれる吊り橋をわたって目的の集落に到着した(「天国地獄」)。(注)

---------------------------------------------------------------------------

(注)この釣行は昭和16年の夏である。「影地」という部落から山を越え、つり橋を渡って「松原」という部落に宿泊したという。これを確かめるには、グーグルマップ、「梼原町松原」で検索し、縮尺「200m」から「100m」で見る。雨村が越えた山とは多分、小松尾山であろう。その麓には川もある。「影地」という地名は見つからない。現在ではこの山にはトンネルが通っているようだ。

森林軌道の終点は「田野々」とされているが、現在の予土線の土佐大正駅の近くには「田野々小学校」があり、「田野々」の地名が見られる。

---------------------------------------------------------------------------

現在の釣り人には信じられないような過酷な釣りの旅が出てくる。山歩きや登山が目的ではなく、あくまでも(良型の渓流魚を)釣ることが目的なのであるが、もう若くないのに、釣りたい一心で、雨の中、危険な山道を滑ったり転んだりしながら上り下りしたり、数十キロもの道を急ぎ足で歩きとおしたりしている。

雨村のように釣りのために数十キロもの長距離を歩いたり、あるいは「近道」のために危険な山道を上り下りしたのは乗用車が普及していなかったからである。

しかし、車を使うことが当たり前の現代では、歩くことはしないだろうが、また、宿に泊まって釣りをすることもなくなった。友達と一緒に、昼釣りなら、真夜中に出かけ、釣り場に着いたら車の中で2~3時間仮眠すると払暁とともに釣り始める。夜釣りの場合には夕方出掛け、暗くなる前に釣り場に着いて磯に入ると眠らずに釣りをする。

釣れても釣れなくても予定の時間いっぱい釣りをする。今日は沢山釣れたから、あるいは大物を何匹か釣ったから、早めに竿をしまおうと考える釣り人はまずいない。夢中になって釣っているうちに帰りの時間がくるのである。そして、釣りを終わるとすぐに交代で運転して帰ることになる。渡船を利用する場合にも磯釣りでは多少なりとも危険を伴い、夜釣りは相当に危険である。こうして「労働的」で危険を伴うものである点で現代の釣りも、雨村の書いている昭和初期の釣りとさほど変わらないと言えるのである。

釣りには人を夢中にさせる要素がある。悪天候で危険であろうがなかろうが、釣りに行く時間的余裕があれば行きたくなってしまう。そして、特別の大物でなくても、魚が連続して釣れはじめると、とくに仕掛けを入れると同時に食ってくるいわゆる「入れ食い」の状態になったりすれば、ほとんどの人は我を忘れて夢中になって釣り続ける。

釣り好きの人にとって、釣りが「労働的」であることは少しも苦にならない。釣りのために必要な労苦は快楽実現のための当然のステップであるか、釣ろうとする意欲を高めるアピタイザー、ないしは釣れた場合の快をいっそう大きくしてくれる香辛料でしかない。

したがって、釣りが「労働」あるいは「労苦」、そして時には危険を伴い、釣れ始めると夢中になって釣り続けるということは、「漁夫」が釣りで生計を立てるために「あくせくする」ということとは全く別のことである。

おそらく冒険的でないふつうの漁師は、シケの日には出漁をやめるであろうし、漁をした日には明日また行わなければならない労働のために体力を残そうと、一定の目標を達成したら、そこでその日の漁を切り上げるかもしれない。

しかし、遊漁者はそうではない。露伴の時代の船頭つきの釣りの場合、船頭が今日は終わりだというまで、釣りを続けただろう。魚が釣れ続いている最中に、もう十分釣った、満足したと感じて終わりにする人は(よほどのベテラン以外には)稀であろうし、釣りで生計を立てているのではないから今日はこれでおしまいにしようなどと考える人はたぶん皆無であろう。

遊漁者の「多穫」はあらかじめ立てられた明確な目標としてあるのではなく、遊漁者はただ釣りたい一心で釣りはじめるのであって、「多穫」は運よく釣れたときの結果であるに過ぎない。「漁夫ではないのだから沢山釣る必要はない」ということはそのとおりなのだが、遊漁者ははじめから必要と無関係に釣りをするのだから、その言葉は全く意味がないのものでもある。

同じことだが、二種類の釣り(釣り方)がある。一方の釣りでは釣ることが唯一の目的で、釣り人はできるだけ沢山そしてできるだけ大きな魚を釣ろうとする。こうして、絶えず新しい餌に取替え、竿先(または指先)に注意を集中し続け、時間と体力を目いっぱい使って釣る、若者向きの釣り。この釣りでは、釣り人は行く手を阻み時には危険をもたらす荒々しい自然と闘いつつ釣り場に向かう。釣り人は「格闘的」、「労働的」で、動的な興奮の快楽を追求する。

他方の釣りは魚を釣ることにこだわらず、当たりがないときには、周囲の景色を眺めるなどのんびり時間を過ごすか、あるいは、何か他のことをして---露伴は酒を飲みながら詩を作ると言っていた---楽しむ釣り。この釣りでは静かな快楽、安らぎの快楽を追求する。ただし、たとえば詩作が主目的で釣りはどうでもいいというのでないかぎり、釣れ始めれば「他のこと」はやめ、釣りに精を出すだろうが。これはわたしような何年もの間釣りをやってきてすでにある程度釣りに満足した人間かあるいは体力を使う釣りが無理になった老人向きの釣りである。この釣り人が向かうのは「労働」や「格闘」を必要とせず「悠然」としていられる穏やかな自然である。この人は安らぎを伴う静かで落ち着いた快楽を追求する。

この二種類の釣りのうちの一方、労苦をいとわず「多獲」/「型」(つまり大型の魚)を追求する釣りは、釣りを始めて間もないが釣りに夢中になっている人なら必ずそうするだろう釣りであると思われるので、「本来的な釣り」と呼ぶことにしたい。本来的な釣りとは多数派の釣りであり、趣味上の優劣その他、価値評価は含まない。釣りにでかけたら外のことに一切関心を持たず、釣れようが釣れまいが釣ることだけに集中する釣りである。

他方は魚を釣ることにこだわらない釣りである。

ピクニックでは、野山を歩くのを楽しむとともに、食事時にはみんなでわいわいがやがや様々なことについて話をするのを楽しむ。食後には軽スポーツを楽しんだり、歌や踊りを楽しんだりする。このように、船から釣糸を垂らすが、当たりがないときには、釣りとは別のことをする、周囲の景色を楽しんだり、詩を作ったり、あるいは一杯飲んだりする、「悠然」たる釣りがある。そこでこれは水上での様々な趣を楽しむ釣り、「趣の釣り」と呼ぶことにする。中年以降の露伴が好んだ釣りである。19世紀の英国では、釣りが上流階級の社交の場になったこともあった。あるいは、多少ひろげすぎになるかもしれないが、18世紀以降英国の上流階級が行なったフライ・フィッシングのように、釣りの「様式」を強調することで他の身分との違い・ディスタンクシオンを顕示しようとした釣りをこの「趣の釣り」にいれることができるかもしれない。他の目的を、魚を釣ることと同時に追求する釣りを「趣の釣り」と呼ぶことにしたい。

ところが「游漁の説」の露伴は、一方の普通の/本来的な釣りの特徴である、さまざまに工夫し、釣れなければ場所を変えたりもして、できるだけ多く釣ろうとすることを、漁師が生計のために「あくせく」するのと同様のこととみなして退け、「多獲」せず、「悠然」と水上での「趣き」を楽しむ「品位ある釣り」行うようにと説いていた。

また「游漁の説」には、遊びである釣りと自分の「本来の職業」との関係についての議論が行なわれていた。つまり遊戯・娯楽のために行う釣りは「自分本来の職業に対する気力を鼓舞」するために行うのだという議論があった。ふつう、釣りでは、あるいは「本来の釣り」では、できるだけ沢山(そしてできるだけ大物を)釣ることが釣りの主目的であり、沢山釣れれば釣れるだけ面白く感じられる。つまり「心を娯ませ」、「職業に対する気力を鼓舞する」ことになるはずである。ところが、魚を多く釣ろうとすることは、漁夫の釣りと同じ生計への関心、生存のための身体的な関心を満たすことであり、「心神を怡悦イエツせしめる」精神的関心を満たすことではないという別の論理によって退けられ、できるだけ多くの魚を釣るという普通の釣り人の当然の関心事―そして30年代までの露伴の釣りの実際の関心事―が否定され、「悠然として」、「水雲の間に遊ぶ」、品格ある釣りが、推奨あるいは賞揚されていた。

露伴がいう「まめやか」は自分の体を使うこと、「身を労する」ことである。確かに体を動かすことは(座業がほとんどである小説家にとって)、職業上の腐気を排去することになるだろう。(エリアスがスポーツが非慣例化作用を持つと言っていたこととも重なる。)

だが、「疎懶」にせず、「まめやか」に釣ろうとすれば、仕掛けを入れたままにしてぼんやりと当たりを待つのでなく、たえず仕掛けを点検し餌を付け替え、コマセを多く撒くなどあれこれ工夫するだろう。それでも当たりがなければ場所を変える、つまり舫っていた船を動かし(当時は手で船を漕ぎ)つなぎなおすだろう。

ところが多獲をめざす漁師も同じようにするだろう。漁師の場合には一か所にとどまって魚が来るのを待つのではなく、次々と釣り場を変えながら釣ることが多い。

露伴は、漁師が「生計のために」「多獲」しようと工夫し、がんばることが「あくせく」することだと言うが、「まめやか」にすることは「休む間なくせかせかと仕事をすること」、「あくせくする」こととどう違うかを言うことは難しい。

これとは反対に、疎懶とは船の上で体を動かさず、必要な作業、行動を他人任せにすることである。別の言葉でいえばのんびりとくつろぎ、悠然としていることである。自分で船を漕ぐ/操船する手前船頭の場合には、一度船を舫ったら、釣れようが釣れまいが、そこにとどまって、釣る。当たりが出れば餌を付けなおして釣ろうとするだろうが、それまでは周囲の景色を楽しんだり、寝転んで休んだりする。『幻談』でいう「大名釣り」では、魚の取り込みも、餌の付け替えも船頭にやってもらって自分ではやらず、手も着物も少しも汚さず、釣りの合間に茶を楽しむ。これは「疎懶」なのではなかろうか。つまり「疎懶」な釣りと「悠然として」「水雲の間に遊ぶ」、品格ある釣りは区別できないのではないだろうか。

また、多くの場合「まめ」な釣り方の方が魚は多く釣れる。刺し餌は新しくたっぷりつけてあるに越したことはないしコマセも頻繁にたくさん撒けば撒くほど魚を寄せる効果が大きいことは明白である。また初心者がしばしば大物を釣る「ビギナーズラック」は、「ベテラン」なら日和り、潮、場所を理由に大した釣果は期待できないと見切って、寝てしまわないまでも餌の付け替えを怠ったりしているときに、せっせとコマセを撒き、新しい餌を付け、竿先に注意を怠らないで釣り続けることがもたらす。「まめ」は、露伴が「興趣に反比例する」という「多獲」(あるいは大物のゲット)を必ず結果するとまでは言えないにしても、多くの場合に、その必要十分条件なのである。

釣りで「まめやか」にすることあるいは「労苦」することは、獲物を得ることによって得られる釣りの快を実現する単なる手段なのではなく、それ自体に快がある。同じことだが、釣りにおいて悠然としている、あるいは疎懶でいることは、釣果が得られるかどうかを別として、それ自体釣りの快の損失なのである。

『幻談』の侍は、当たりを取って魚を掛け、魚の抵抗を交わして船べり寄せるという主要ではあるが、釣りの快楽の一部しか楽しんでいない。魚を船べりまで寄せても、そこで糸が切れたり針がはずれ逃げられることがある。魚を玉網で掬う必要があるが、それにも練習が必要で、魚を掬って船内に取り込む瞬間は魚を寄せてくるときにおとらず、釣り人が緊張し興奮する瞬間であり、上手く魚を玉網に収めた時に魚を釣ったことの快楽が強く感じられる。また魚は船の中に取り込んで初めて釣ったと言えるのであり、釣り人はそのときにこそ魚を「釣った」ことの本当の快を感じる。

そして、船の中へ入れた後、はねる魚の動きを感じながら魚を針から外し、つまり手で直に魚に触れ、「これ」を釣ったのだ思う。このように魚を船べりに寄せたあとでも、何段階もの興奮に満ちた快楽があるのだが、侍は魚を船べりに寄せた後はその扱いを船頭にゆだねてしまい、釣りの快楽の何割かを楽しまずにいる。彼は「きれいにしている」ことの「優雅さ」を楽しんでいるのだろうが、釣りの楽しみを十分に楽しんでいるとは言えない。

こうして、「游漁の説」で説かれている、游漁者の釣りと漁夫の釣りの区別、多獲をめざす釣りと「興趣」を求める釣りの区別、身を労することと悠然と水雲のあいだに遊ぶこと、まめやかと疎懶などは、一見もっともだが決して明確なものではなく、あいまいなものである。

そして、「本来の釣り」の快楽はなんであるのか、つまり釣り人が釣りに求める「興趣」とは何かについても露伴は明らかにしていない。たぶん、釣り人の取るべき態度(悠然としているかどうか)などは「興趣」とは言えないだろう。他者との関係においては、人は取るべき態度は語りうるが、釣りが一人で行うものであるとすると、どんな態度を取ろうが構わないはずである。おそらくふだんの彼のハビトゥスにもとづく態度がおのずと現れるだろうが、獲れた時には大いに喜び、釣れなければ腹立たしく思い、大物を掛けたが逃げられた時には悔しがるだろう。常に悠然としており、「君子」であることを気取る必要はないはずである。

研堂には、大型魚を掛けたあと魚が激しく抵抗して泳ぎ回り、綸(イト)が水を切って音を立てたこと、彼は「動悸しきりに催して、心も心ならず」の状態で、魚がやっと船頭の網に入ったこと、あるいは別な釣りで、魚との30分ものやり取りの後結局綸を切られてしばし呆然としたことなど、大物釣りのダイナミックさを描写した随筆がいくつかあるが、大物釣りに限らず、魚を玉網で最後に取り込むことを含めてハラハラドキドキする釣りのダイナミックな快を描いている。

露伴は鱸釣りで大型魚を逃がした時のことを日記の中で書いている。前日から小物しか掛からなかったので縒り綸(イト)を使わず、一本素(ス)の細仕掛けで釣りをしていたところ、「巨魚突として至り、綸の摩擦に指の皮を焼くに及びたり」。(手釣りでは大きい魚が突っ走ると道糸の摩擦で実際指にやけどができる。)綸が細いので時間をかける必要があると、彼は時計を開いて見、どれくらい時間をかけたら取り込めるだろうかと、「ひそかに余裕あるを得るに至りし今の我に満足しつつ、せかず慌てず心しずかにやりとりし、---ようやく二間ほどまでに引き寄せしに」、魚はスズキに特有の「水上に飛躍すること」(=えら洗い)なく、体を見せなかったが、尾びれ〔の上半分〕が見え、その大きさからひれの先の幅は7寸(21センチ)を超えると推測された。非常な大物である。彼は取り込みは無理だと思い「流石に失望の気味あり」。結局、魚の勢いは衰えることなく、最後に「手ごたえも無く〔なっ〕て逝く水の流れにす〔ハリス〕のみ浮ききたり」。時計を見ると39分経っていた。「鉤素(ハリス)を調べてみると綿のごとくになりて細り切れたり。術の力はしかけの力に及ばずと今更ながらおもひしみぬ」。仕掛けが細ければ技術があってもやはり無理だと思った、と結論を下している(「六十日記第五」、全集38)。

この日記では、「巨魚」が掛かったが、経験から、仕掛けが細すぎ、腕はあっても取り込みは無理だと冷静な判断を行いつつ、魚とやり取りをしている。ハラハラドキドキしている様子は見られない。糸が切れ魚が逃げた後も、予想通りとばかり、ほとんど悔しがっていない。露伴は、他のところで、三尺を超えるスズキも沢山釣ったと書いているが大物とのやり取りや取り込みについて描写しているのはこの日記の文だけではないか。大物が掛かったときに相当に経験があっても、ハラハラドキドキせずに釣りをする人はまれだろうと私は思うが、彼はその興奮と緊張に釣りの快楽をさほど見出さなかったようである。

釣りのハラハラドキドキする興奮の快を好み、労苦をいとわず数または型(=大型)を求めて奮闘・努力する「本来の」釣りと、獲物を得ることにはこだわらず、「悠然」と水上での「趣き」を楽しむ「品位ある釣り」の二種類があると述べ、年齢とともにまた釣りを重ねるうちに、露伴の釣りは次第に、前者から後者へと比重が変化してきたことを上で述べた。

露伴は漁夫は生計のために釣るが、游漁者の釣りは心をたのしませるための「遊戯娯楽」だという。しかし、遊戯娯楽は「遊戯娯楽のための遊戯娯楽」、つまり遊び楽しむことを目的とする自己完結的な活動なのではなく、「その人本来の職業に対する気力を鼓舞振作し」、職業上の「腐気を排去」して「始めて遊戯娯楽の真旨に適し、妙用を果たせりといふべし。---魚を釣るは手段なり、目的にはあらざるなり」と言っていた。

「游漁の説」が上流階級の人々を読者と想定して書かれていることは上で述べた。 この文の中で、遊漁者には「尊重すべき自己本来の職業」があるという。また英国紳士の銃猟の趣味について「自己本来の職業と地位を忘却」しない「知慮と品位の発現」だと書いている。 他方、一か所だけ漁業者という語もあるが生計のために釣りをするものは「漁夫」と言われており、「苦しんで生計のために齷齪(あくせく)たる漁夫」という言葉がある。これだけで彼が漁業という職業についてどのように考えていたかはわからないが、露伴が「漁夫」の仕事を単に「生計の手段」にすぎず、各自「尊重すべき」職業であると考えていなかったとすると、釣りを自己目的ではなく、職業に対する気力を鼓舞し盛んにするための手段であるとすることは、間接的には、釣りを職業・「生計」のために行う活動だとみなすことになるように思われる。『蘆聲』(昭和4年、全集第4巻)の中で「三十余年前の」思い出を書いている。そこでは、「一竿を手にして長流に対する味を覚えてから一年」たったころ「毎日のように中川べりへでかけた」と書いている。当時の中川沿いの奥戸、立石周辺は「まことに閑寂」で「黄茅白蘆コウボウハクロの洲渚シュウショ、時に水禽スイキンの影を看みるに過ぎぬ」「和易安閑ワイアンカンたる景色」であった〔振り仮名は原著のまま〕。家から立石までは約40分。彼は「然様ソウいふ中川べりに遊行したり寝転んだりして、魚を釣ったり、魚の来ぬときは拙な歌の一句半句でも釣り得てから帰って、美しい甘ウマい軽微の疲労から誘われる淡い清らかな夢に入ることが、翌朝のすがすがしい目覚めといきいきした力とになることを自然不言不語に悟らされていた。」「その日も午前から午後へかけて少し頭の疲れる難読の書を読んだ後であった」。その後、海釣りに傾倒するようになり、早朝あるいは夜中に出かけ一日中釣れるだけ多くの魚を釣った。

こうして、かれはしばしば仕事をはなれて趣味娯楽としての釣りを楽しみ、「気力を鼓舞振作」することができた。

明治39年『雑誌中学世界』に書いた「青年時代と娯楽」(全集、別巻、上)では、学生が終日一室に閉じこもって勉強ばかりしていることは心身の不健康を招くことになり、娯楽が必要だが、囲碁将棋、楽器絵画など頭脳的な娯楽は頭脳を痛め易い。青年学生には「身体的な、身体を労してする娯楽をもっとも適当と信ずる」、と言っている。ただし、他方で、娯楽はどこまでも娯楽に止まり、修学とは別のものであるからして、娯楽に重きをおくようになっては甚だ困る。学生に娯楽が必要だというのは「畢竟修学のために」必要なのであり、「その主客を転倒して勉強のほうがお留守になるやうではいけない」、とも書いている。

また明治35年の「青年の娯楽につきて」(同別巻、上)では、「自分で言うのはおかしいが小説を読むなどの娯楽は学生にとってあまりよい効果を与えまいと思う」と書いていた。理由は脳の使いすぎになるということである。ふだん頭脳労働に携わるものは身体を使うことによって「心を逸し」頭脳を休ませることができると言うのであり、ある種の「科学的」(心理学的)、理論的な説明であるといえる。

そして現実の彼の生活は頭脳を酷使するものであった。だから彼は単なる“理論”を述べているのでなく自己自身の実際の生活に即しても述べている。

ところが彼の趣味は単に「身体的」活動にはとどまっていなかった。すでに上で述べたように、彼は「青年時代と娯楽」ではよくない部類にあげていた将棋にも、ずいぶん打ち込んでいた。

また、「予が研鑽苦心の根本義」(明治42年、同別巻、上)では、中学2年まで学校で修業して以後はもっぱら家業(貸本屋)の手伝いをしていたが、読書は何よりも好きで、暇さえあれば上野の図書館に行って本を読んでいたと、書いている。彼は若いときにはとくに身体的健康を重視すべきだといっているが彼自身は、ずっと好きな本ばかり読んでいたのである。

だから、彼は、ほかの人々に向かっては、頭脳の酷使はよくない、本務・本業で頭脳を使うのであれば、娯楽においては体を動かすべきだと説いているが、彼自身はそうした“理論”に反して、頭を使う娯楽も含め、自分の好む娯楽を自由に行っていた。その点で、彼の「趣味理論」は半分しか真実でない。だが、職業/仕事が主で趣味娯楽は従(客)という職業倫理についてはほぼ忠実に実践していたと言える。

そこで、釣りにおける変化も彼の職業/仕事の在り方の変化と関連付けて考えることもできるかもしれない。彼は小説を書く仕事をしていたときにはかなり強いストレスを感じていた。頭脳の酷使というだけでなく、仕事の期限や出来栄えなどに関連した他者との関係における強い精神的ストレスを受けていた。そうした社会的・精神的ストレスが強いときには、人はワクワク、ドキドキする動的な快楽を必要とし、前の章で見たエリアスのいう「戦いの興奮」、あるいは、身体運動を伴う「興奮、緊張、そこからの解放、つまりカタルシス」を与えてくれる活動を求めるようになる。露伴の言葉でいえば、「まめやか」にし「身を労する」ことによって「心逸する」ことを求める。

釣りについて言えば普段の仕事が忙しければ忙しいほど、夢中になって魚を釣るような釣りを好む。しかし、仕事に追われるということがなく、何であれ自分のしたい事をしたい時に行う自由があるときには、人はワクワクドキドキする緊張を伴った興奮を求めることが減り、釣りに出ても齷齪と「身を労し」、あるいは「まめやか」にするよりも、のんびりとした静かな趣を楽しむことのほうを好む。

露伴の釣りの変化は年齢に伴う体力の低下とも関係があるが、それ以上に、趣味と仕事の両面を含む彼の「生」の全体のありかたが変わったことと関係があるとみることができる。

露伴は小説家という限定された(専門的な)仕事よりも、ずっと「幅広い」分野にわたる仕事を行うことに「自己をみいだした」のだ。露伴の仕事を前期と後期にわけるなら、前期の仕事は小説家としての、後期の仕事を学者としての仕事だということができる(塩谷、同書(昭和40年版)上)。後期露伴の仕事の内容からすればそれももっともである。9)

明治39年に創設された、京都帝国大学文科大学(後の京大文学部)で、露伴は吉沢義則(国文学)、内藤湖南(東洋史)、上田柳村(本名・上田敏)らとともに、教授待遇の講師として国文学を教えることになった(塩谷、中)。

明治40年には「遊仙窟」という論文を発表している。この中で露伴は日本最古の小説・竹取物語の作者とその成立年代、および竹取物語が書かれる以前に「わが邦に始めて入った外国〔中国〕の小説」・「遊仙窟」についての詳しい考証を行い、「遊仙窟」が万葉集はじめ日本の文学に与えた影響を明らかにしている。10)

露伴は同じころ、「群書類従」に収められていない演劇、歌曲などの分野に関する著作を扱う『新群書類従』編纂計画に関与するなどの仕事もしていた。彼は1911(明治44)年には「遊仙窟」に関する研究によって文学博士の学位を受けた。11)

このように彼の生活は明治40年ごろを境にして、「学者」的あるいは「学究」的活動が中心になる。では露伴の生において、娯楽と仕事との関係はどのようなものであったか。どう変化したか。

中年の露伴

また、竹取物語は延喜の前後に書かれたもので、天平から延喜まではおよそ170年あり、「始めて外国小説が我が那に入りし後、百数十年を経て、始めて我が那の小説〔が〕呱々の声を発したりと云ふ可きなり」、と言う。

「遊仙窟」の作者・張文成について、12世紀ごろの〔日本の〕「唐物語」における「奇異なる談」その他を検討して退け、その「人となりを考へ、その性情思想を測」っている。最後に「遊仙窟」(の写本)は日本に伝わってから千余年今なお存在しているが中国では早くに散逸してしまったようだ、「是も亦奇なる哉」と結んでいる。