| 2012年3月30日(日) |

| テンダー台車〜台車枠製作組立 |

|

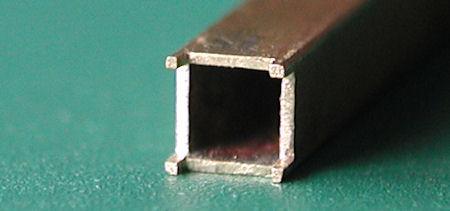

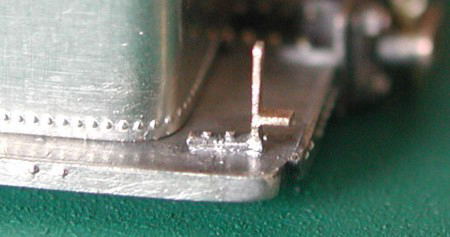

台車中央の主体枠に4.0mm角パイプに切込みを入れる。四隅は残しボルト台座とする。 |

|

幅1.0mm厚さ0.3mmの帯板で上梁と下梁を半田付する。上梁は予め曲げておく。

上下梁及び主体枠の台座部に0.4mm穴を開け0.4mm線を通す。

上下梁間の斜梁は後に取付る。 |

|

軸受は、2.4mm角線を山切りカットし、上辺に点検蓋を取付ける。

点検蓋は、0.2mm厚に0.1mm厚の中央部を繰抜き貼付ける。

8ケ造るの可なりの時間を要したが、一番良い出来はこの程度である。 |

|

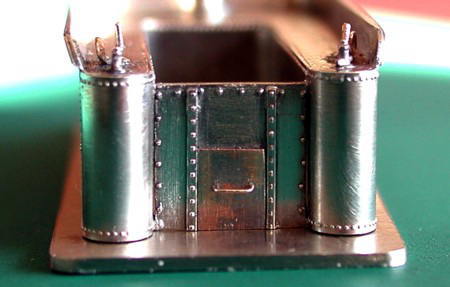

組み上げてみれば・・・何とかアーチバータイプに見えるでしょうか?

あと3ケ組まなくてはなりません。 |

|

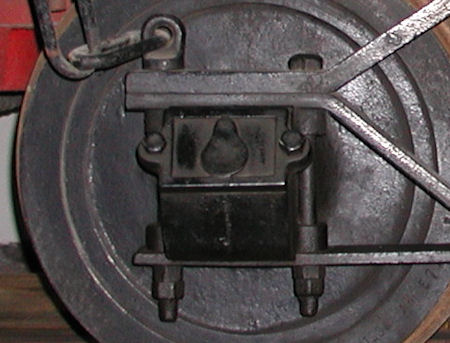

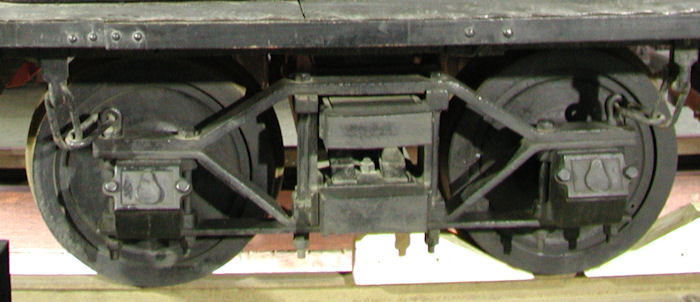

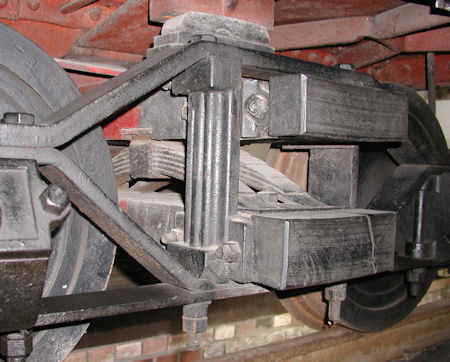

(参考)

実車の軸受部拡大(左)と台車全形(下)画像です。 |

|

|

|

| 2012年3月22日(木) |

| テンダー台車〜枕梁・担いバネ製作 |

何時もなら手がかかる部分、複雑部分を先にヤッツケてしまい、そこでコケレば製作中止やむ無しで諦めることになるのだが、このロコは何が何でも最後まで続けたいとの思いがあります。

そこで台車製作の初挑戦です。軸間12.7mmという超短を14.0mmまで広げ製作開始です。出来れば変わり種の担いバネも表現しようと思います。 |

|

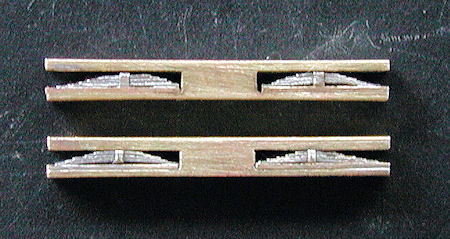

枕梁は、担いバネを挟込むため3.0mm×3.0mm角パイプを使用、中間を1.5mm幅カットしました。 |

|

担いバネは、t0.1mm板を3.0mm幅の帯板に重ね貼りし、中央間部分1.0mm幅を糸鋸で切取る。 |

|

|

担いバネを挟み込んだ枕梁が2本出来上がりました。 |

|

|

実車のテンダー台車:

これもアッチバーなのでしょうか? 変わり種の台車です。 |

|

|

| 2012年3月3日(土) |

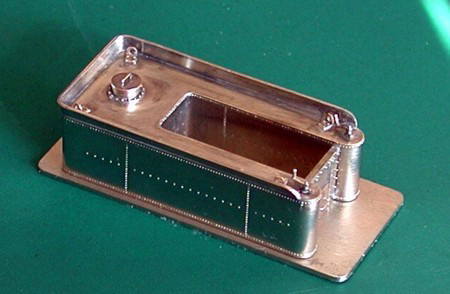

| テンダー台枠製作 |

|

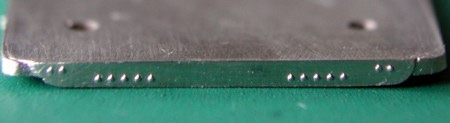

t1.0mm洋白板を57.0mm×26.0mmに切り出し、角を丸め台枠とする。

車体取付ネジ穴を5か所開ける。 |

|

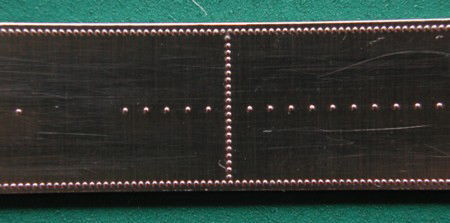

台枠周囲には、t0.2mm洋白板にリベット打出し帯板を半田付で張付ける。 |

|

|

テンダー車体内に鉛板を充填しウエイトを稼ぎ、底板にはt0.8mm板でふさぐ。台枠への取付はネジ止め(1.4mm)とする。 |

|

カプラーポケットの製作取付:

カプラー受けには1.5mm×1.5mmアングル材に0.4mm線でリベットを植込み、台枠に半田付けする。

カプラーは、3.0mm径肉厚パイプをハンマーで叩き潰し平たくした後、更に縦から叩いて縁取りとする。少々手荒い方法であるが、少しの修正でモノになる。

四隅の六角ボルトナットは、多少オーバースケール気味でアピールの効果は疑問であるが、。ご愛嬌と受け止めてもらえれば嬉しい限りである。

ランプ掛けはエコーモデルパーツを改造し取付ける。取付ステにリベットを植込む。 |

|

|

カプラの構造は、スマートなテンダー車体に似合わず重い貨車を牽引できるよう頑丈にできている。 |

|

手動ブレーキ取付:

エコーモデルパーツを支持金具に抱かせ取付る。

底部は、台枠に固定せずに浮かせて車体に取付ける。

手すり取付:

実車を参考に0.4mm線を使用した。 |

|

| 実車のカプラーポケット部分 |

手動ブレーキハンドル |

|

|

| 2012年2月20日(水) |

| テンダー車体組立 |

|

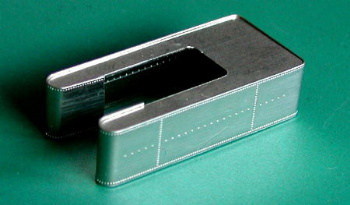

車体組立:

定規代わりに製作した0.6mm厚の天板に外側板と内側板を半田付けする。

ピッタリ合うのは気持ちが良いもので、合わなければヤスればよいだけである。 |

|

前部妻板:

中央下部に石炭取出口、それを挟んでリベット帯を配し、周りは0.3mm線でリベットを植込む。

リベット帯板は自作したが、これまでに、打ち損ないで廃棄した1.0mmピッチの板材から、比較的再利用できる物を拾い0.7mm幅に切り出す。

切出し後のヤスリ仕上げは、板材に半田付けし共にヤスると上手くいく。 |

|

折り曲げ済みのツバは、角を合わせながらズレに注意し内側から半田を流しながら取付ける。

後部中央に給水口を、四隅に吊金具を、前部両側に給水栓ハンドルを自作し取付ける。 |

|

いずれは台枠になる1.0mm厚の板上に納まる。

|

|

|

| 2012年2月4日(土) |

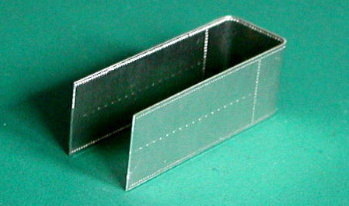

| テンダー側板の曲げ |

心臓破りの曲げ・・・息を殺すこと数秒間。わずかな時間であるが、これを失敗すると外側板800個と内側板400個のリベット打ちの努力が水の泡と消える。

曲げ損ないのための予備板を使わずに済んだことは有難いことで、まだ運から見放されていないと言うことである。練習では上手くできるが本番ではビビってしまうこと常。曲げ定規のつもりで厚板で切り出した天板もぴったり嵌まってくれ満足しています。 |

|

|

|

|

| 小樽市総合博物館に保存さ展示されている「大勝号」のテンダー写真です。 |

|

|

|

|

|

|

| 2012年1月31日(火) |

| テンダー側板のリベット打ち |

「テンダーの製作は新しい年になってから」な〜んて都合よく思って呑気に遊んでいるうちに今日で1月も終わりです。根気と集中力を高揚を維持すること10日間、洋白板相手にリベット打ちを続け、何とか使い物になる側板が出来上がりました。

その昔、「およげタイ焼き君」という歌が流行っていたが、まさしく毎日♪毎日♪僕らは鉄板の・・・であった。 |

|

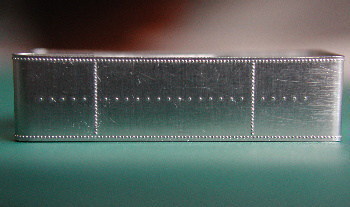

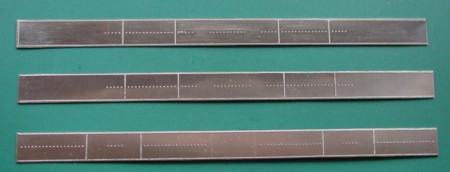

車体側板:

t0.3mm、1800mm×1000mmの洋白板横いっぱいにに打つ。

あとは両端を帯状にカットする。 |

|

炭庫内側板も同様、洋白板の両側にそれぞれ打ち、使う場合は中間よりカットする。 |

|

側板幅は12.0mm、上下のリベット帯間隔は11.0mmとした。

側板の曲げ損じを考慮して、それぞれ2まいづつを用意した。 |

|

リベットは0.5mmピッチと1.5mmピッチである。(拡大) |

|

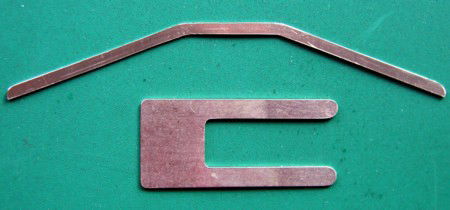

ツバ部分(上):

折れ曲げ角度は、左右それぞれ20度とす。

炭庫天板(下):

強度の確保と共に曲げ定規を考慮しt0.6mm洋白板を使用する。 |

|

| <<前のページ | 次のページ>> |

|