東海道を歩く (41:宮宿)---

(写真は七里の渡し跡)

鳴海宿から、足を引きずりながら約7キロ、ようやく名古屋の市街地に入った感じで、東海道の

両側には中小のビルが続きます。

JRの踏切を渡り、名鉄のガードをくぐると、宮宿(みやしゅく)の入口である伝馬町商店街に

着きました。

でも、裁断橋跡などの史跡の立て札が点在するだけで、宿場町の面影は残っていません。

宮宿は、江戸時代には、「七里の渡し」として、次の桑名宿への海上航路の玄関口であると共に、

熱田神宮の門前町として、旅籠248軒と、桁違いの規模の宿場町だったそうです。

「七里の渡し」跡がある「宮の渡し公園」に向かいます。

しかし、いくら注意して歩いても、「七里の渡し」や「宮の渡し公園」の表示が全くありません・・・

右腰の筋肉の痛みと腰痛の再発で、間違った道を戻る元気はありません!

祈る様な気持で、表示を探しましすが、見当たりません!

参ったな〜! 道を間違えたかな・・・ 道を間違えたかな・・・

高い場所から見回してみよう、と陸橋に登ってみます。

何と!その陸橋を向こう側に降りたところが宮の渡し公園でした!

「宮の渡し公園」には、船の出入りの目印となった、冒頭の写真右の「常夜灯」や、写真左の

「時の鐘」などが復元され、往時が偲ばれます。

時の鐘は、出航時刻を告げ、常夜灯は、灯を灯すことで、逆に渡船禁止の時間帶を示した

そうです。

「東海道中膝栗毛」では、弥次さん喜多さんは、宮宿の鍵屋という旅籠に泊まります。

弥次さんが、宿の主に、”船で桑名に渡るのはいいが、船から小便するのが怖くてな。”

と相談すると、

主が、”そういう方には、切った竹の筒を差し上げています。”と答えます。

翌朝、桑名に渡る船の中で尿意をもよおした弥次さんは、早速、周りの人に気付かれない様に、

こっそりと竹筒を取り出します。

本来、この竹筒の使用法は、船べりから竹筒を海に突き出して、火吹き竹の様に、

先に開けてある小さな穴から海へ流すためのものです。

ところが、この竹筒を携帯トイレと勘違いした弥次さんは、竹筒の先の小さな穴に気がつかず、

座ったまま用を足してしまいます。

(でも、1/12のNHK「ぶらタモリ」では、 江戸の隅田川では、竹筒を携帯トイレとして使用していた

そうですから、弥次さんが間違えたのも仕方なかったのかも?)

たちまち、船床は水?びたしになり、船の中は、大騒ぎになります。

竹筒を持ったまま、まごまごしている弥次さんは、船頭に、

”誰だ!小便をしたのは!船の神様が汚れる! 早く小便を拭いて!”

まくしたてられた弥次さんは、ふんどしを脱いで、床を拭き始めます。

現在は、海上の「七里の渡し」がないので、東海道を歩く人の間では、神宮前駅から

桑名駅までは、電車に乗ることが”慣例”になっているそうです。

私もこの慣例に従うことにします。

七里の渡しから歩いて10分位の熱田神宮へ、足を引きずりながら寄り道をします。

熱田神宮の前の名鉄・神宮前駅から電車に乗り、岡崎を経由して豊橋へ向います。

そして、豊橋でJRに乗り換えて、何とか横浜に戻りました。

バスで行く東海道「第8回-3」(宮宿〜桑名宿) 2012.11.4

「41:宮宿」

宮宿の”宮”は”神社”を意味しますが、ここでの宮は熱田神宮です。

”宮”の地名は全国にあり、例えば、埼玉県では、大宮の”宮”は氷川神社を意味します。

・宮の渡し公園

船の出入りの目印となった「常夜灯」や「時の鐘」などが復元され、往時が偲ばれます。

時の鐘は、出航時刻を告げ、常夜灯は、灯を灯すことで、逆に渡船禁止の時間帶を示した

そうです。

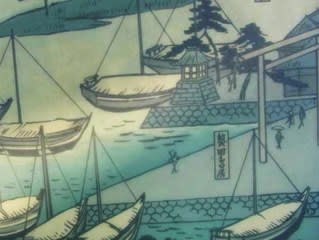

下の写真は、浮世絵の常夜灯を拡大したものです。

・丹羽家住宅

道路を挟んで、時の鐘の前にある丹羽家は、「尾張名所図会・七里渡し船着」に描かれている

脇本陣の旅籠「伊勢久」で、正面左に見える破風(はふ)の付いた玄関が格式の高さを示して

いるそうです。

・浮世絵

浮世絵は、熱田神宮の神事を描いたもので、右端が、神宮の鳥居で、お祭りの男達が

着ている赤と青の半纏(はんてん)は、有松絞りだそうです。

|

![]() |