|

(写真は、気比神宮の大鳥居)

年末年始の温泉三昧で、一次中断しましたが、「奥の細道」もゴールの大垣まであと一息、

バス旅行を続けます。

「芭蕉」と親友の「等栽」(とうさい)は、「福井」を発って、「今庄(いまじょう)宿」に一泊、

その翌日の夕暮れには、「敦賀」の旅籠・出雲屋に到着しました。

実は、山中温泉で芭蕉と別れた「曽良」が、芭蕉の到着の5日も前に「敦賀」に到着していて、

先回りして、出雲屋に1両を預けていました。

このため、出雲屋での芭蕉の待遇は良かったみたいです。

曽良は、敦賀の先の芭蕉の宿泊予定の旅籠にも先回りしてお金を預けるなど、かなり

精力的に動いていました。

何だか、これが山中温泉で腹痛をおこした重病人の曽良の行動とは思えませんが、しかし、

口うるさい芭蕉のストレから逃れて、ホントに腹痛が急回復したのかも?・・・

さて、話を戻して、出雲屋に着いた芭蕉と等栽は、直ぐに「金ヶ崎城跡」へ向かい、ここで、

宿の主人から、南北朝時代の「沈鐘伝説」(注)を聞き、下記の句を詠みます。

”月いづく 鐘は沈める 海の底”

(仲秋の名月は雨で見えないが、暗い海の底には鐘が沈んでいるそうだ。月明りもなく、

鐘の音もない十五夜だ。)

(注)「沈鐘伝説」:1337年、新田義貞らの南朝軍は、金ヶ崎での足利軍との戦いに破れ、

義貞の息子の義顕は、陣鐘(軍勢の進退の合図に鳴らす鐘)を海に沈めて、

金ヶ崎城を枕に討死しました。

のちに、敦賀の国守が海に海士を入れて探らせましたが、陣鐘は逆さに沈み、

龍頭(釣鐘を吊るすための竜の頭の形をした鐘の頭部の金具)が海底の泥に

埋まって、引き上げることが出来ませんでした。

金ヶ崎城跡から宿に戻った芭蕉は、出雲屋の主人から、「今晩は晴れだが、北国の天気は

変わり易い」と言われます。

そこで、今晩は中秋の名月の前夜だけども、今のうちに、近くの「気比(けひ)神社」に参詣して

おこうと、出雲屋の主人の案内で、夜の気比神社へ出掛けました。

我々の「奥の細道」バス旅行は、写真の敦賀の市街地への入口の手前の新保の

サービスエリアで、昼食を食べてから、芭蕉が宿に着いてから直ぐに出掛けたという

「金ヶ崎城跡」へ向かいました。

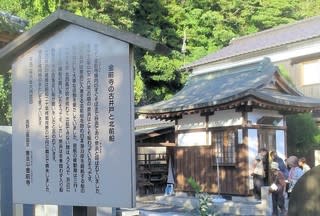

金ヶ崎城跡へ向かう途中に、写真の「金前寺」(こんぜんじ)があります。

金前寺の境内には、1793年建立の写真の「芭蕉鐘塚」がありました。

金前寺の石段を上ると、目的の「金ヶ崎城址」と「金ヶ崎宮」があります。

「金ヶ崎宮」は、金ヶ崎城跡の南西中腹にある後醍醐天皇の皇子の恒良親王を

祀ってある神社で、明治23年の創建です。

「金ヶ崎城」は、芭蕉が句に読んだ様に、新田義貞と足利軍が戦った古戦場です。

また、「金ヶ崎城」は、南北朝時代の戦いの他にも、戦国時代の「金ヶ崎城の戦い」(注)でも

有名です。

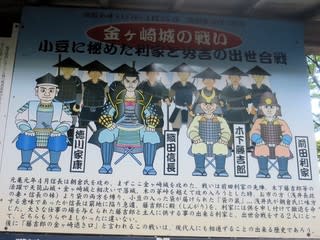

(注)「金ヶ崎城の戦い」

1570年、お市の方を嫁がせて浅井家と同盟を結んでいた織田信長は、越前(福井県)の

朝倉義景を攻撃しますが、同盟関係にあった妹婿の小谷城(琵琶湖東岸)の浅井家の

裏切りにあい、挟撃の危機に瀕しました。

織田信長の最大のピンチでしたが、この時、朝倉勢の追撃を防ぐために、殿(しんがり)を

務めたのが豊臣秀吉であり、信長本隊が本拠地まで帰還するのを援護しました。

この戦いは、「金ヶ崎の退き口」(かねがさきののきくち)と呼ばれ、日本の戦国史上有名な

織田信長の撤退戦となりました。

(実際の殿(しんがり)の中心になったのは明智光秀だったのですが、この金ヶ崎の退き口の

戦いでの光秀の名は、のちに、秀吉の手で歴史から抹消されたらしいです。)

城址からは、下の写真の様に、「敦賀湾」が見えます。

「敦賀湾」は、明治時代には、ロシアのウラジオストックへの玄関口だったそうです。

次に、我々のバス旅行は、芭蕉が、「敦賀」に到着した日の夜に参詣したという

「気比(けひ)神社」へ向かいます。

「気比神社」は、越前の一ノ宮で、北陸道の総鎮守です。

写真は、気比神社の「大鳥居」(国重文)で、大鳥居の前の大通りを隔てた向かい側に、下の写真の「遊行の砂持ち神事」の像が見えます。

この像は、土石を入れたもっこを担いでいる遊行上人と土を掘っている男の3人です。

気比神社の参道がぬかるみ、民衆が難渋しているのを見て、遊行上人が自ら砂を運び

修繕したという故事に基づく像だそうです。

写真は、気比神社の拝殿です。

上の写真の「芭蕉像」の台座には、”月清し 遊行の持てる 砂の上”の句が刻まれています。

上の写真は、「芭蕉翁月五句の碑」で、芭蕉は、敦賀を中秋観月の名所と定めて、気比神社を

訪れ、この句碑に刻まれている句を詠みました。

「国々の 八景更に 気比の月」、「月清し 遊行のもてる 砂の上」、「ふるき名の 角鹿

(つぬが)や恋し 秋の月」、「月いづく 鐘は沈る 海の底」、「名月や 北国日和 定めなき」

出雲屋での待遇に気を良くしたのか?・・・上記の様に、一気に5句も!・・・

ここ敦賀に来て、芭蕉はパワー全開の様です。

上の写真は、境内にある「芭蕉句碑」(右側)と「芭蕉翁杖跡碑」(左側)です。

芭蕉句碑には、”(気比のみや) なみたしくや 遊行のもてる 砂の露 (ばせを )”、と

あります。

また、芭蕉翁杖跡碑には、 ”なみたしくや 遊行のもてる 砂の露 (はせを)”と、

”月清し 遊行のもてる 砂の上 (はせを)”、の2句があります。

|