(写真は、軒並み「うだつ」が続く「今庄」の宿場町)

前回ご紹介しました様に、「芭蕉」と親友の「等栽」(とうさい)は、「福井」の外れの「朝六つの橋」

を渡って「敦賀」に向かいました。

「奥の細道」によると、「等栽」は、”おかしゅう裾絡げ(すそからげ)て”、うきうきと道案内に

立ったとあります。

但し、福井から敦賀の間は、記録係の「曾良」がいなかったので、どこをどの様に歩いたのか、

行程がはっきりしないそうです。

福井を出て、2人は、北国街道を鯖江、武生と、宿場町を順次南下して、「今庄(いまじょう)宿」で一泊したようです。

「今庄」(いまじょう)は、江戸時代、越前国(福井県)で最も繁栄した宿場町でした。

商用や京への寺参り、伊勢参りなどで今庄宿を利用する旅人が多く、その町並みは

1キロメートルにも及び、家屋が立て込んでいたそうです。

「今庄宿」で一泊した芭蕉と等栽は、翌朝、「木の芽峠」を越えて「板取(いたどり)宿」へ向かい

ました。

「木の芽峠」は、東海道の「小夜の中山」に対して、北陸道の「越の中山」と呼ばれていました。

芭蕉は、この「木の芽峠」で、下記の句を詠みました。

”中山や 越路も月は また命 ” (芭蕉)

(年をとり、再びこの中山を越す日が来るとは思ってもみなかった。これも命あればこそだ。)

この句は、東海道の小夜の中山で、西行法師が詠んだ

”年たけて また越ゆべしと思いきや 命なりけり 小夜の中山”

を踏まえたものだそうです。

我々の「バスで行く・奥の細道」ツアーも、福井市内を抜けて、「今庄(いまじょう)」、「木の芽峠」

を経由して、北陸道を「敦賀」へ向かいます。

先ず、「今庄(いまじょう)」でバスを降りて、今庄の宿場町を散策します。

今庄は、福井県の南越前町にあり、町の中心部には写真のJR北陸本線の「今庄駅」があります。

往時の面影を濃く残す、今庄の宿場町を歩いて行きます。

上の写真は、江戸時代の「旅籠・若狭屋」です。

写真は、今は小公園となっている「福井藩本陣」跡で、大庄屋の後藤覚左衛門の屋敷があった

ところです。

上の写真は、かつては造り酒屋だった「京藤甚五郎家」で、立派な「うだつ」が上がっています。

上の写真は、昭和初期に建てられ、かつては役場だった「昭和会館」で、今は公民館として

利用されています。

昭和会館のすぐ前は、上の写真の「脇本陣・北村新平家」跡です。

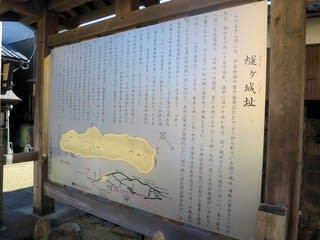

今庄宿の背後に迫る小高い山には、「木曽義仲」が築城させた「燧ケ城(ひうちがじょう)」跡が

あります。

写真は、旧街道沿いにある新羅神社・観音堂の脇から燧ヶ城への登城道です。

「源平盛衰記」によると、1183年、木曽義仲は、平維盛の軍を討つために、6千騎を率いて、

燧ケ城に立て籠もりました。

しかし、木曽義仲の援軍に来た長吏斉明が、平家側に内通し裏切ったため、燧ヶ城は落城して

しまいました・・・

木曽義仲の熱狂的なファンだった芭蕉は、「奥の細道」の中で、この「燧ケ城」(ひうちがじょう)

の戦いで、義仲軍が平維盛に攻め落されたのを悲しんで、下記の句を詠んでいます。

”義仲の 寝覚めの山か 月悲し ” (芭蕉)

(木曽義仲も この景色を見ていたかと思うと 眺める月も 物悲しい。)

我々のバス旅行は、今庄宿を出て、木の芽峠を越えて、次の「板取(いたどり)宿」へ向かいます。

板取宿は、7軒の旅籠、3軒の茶屋などが建ち並んで賑わったそうです。

国道からの分岐する緩やかな石畳の坂道を上って行きます。

3名の役人が常駐していたという「板取関所跡」の標識が立っています。

「板取宿」は、江戸時代、越前の南端の重要な関門の地の位置づけで、領主として越前に

入国した家康の子の結城秀康が、関所を設けて旅人を取り締まったそうです。

板取宿跡の中ほどに、茅葺の民家が数軒だけ残されていました。