(写真は、「木之本」の宿場町)

前回ご紹介しました様に、「敦賀」の旅籠・出雲屋に到着した芭蕉と等栽は、直ぐに

「金ヶ崎城跡」を見物し、その晩のうちに「気比神社」に参詣しました。

芭蕉が「敦賀」に何日間滞在したかは不明ですが、敦賀まで迎えに来た弟子の「路通(ろつう)」

(注)と一緒に馬に乗って、敦賀の次の宿場町の近江の「木之本」宿へ向かいました。

実は、芭蕉は、曽良と別れた山中温泉から、大垣の弟子に「15日前後にはそちらに着ける

だろう。」と手紙を出していました。

しかし、15日を過ぎても、芭蕉が大垣に到着しないので、心配した弟子が、この路通を敦賀

まで迎えによこしたのでした。

(注)「路通」:「奥の細道」の出発にあたり、最初、芭蕉は、深川の芭蕉庵の近くに住んでいた

この弟子の「路通」を、同行者として予定していました。

しかし、出発直前に、何故か、この「路通」は同行者から外され、急遽、「曾良」がピンチヒッター

として起用されました。

「路通」を敦賀まで迎えによこしたのは、出発の直前に外された「路通」に、気配りの「曾良」が、

芭蕉の旅の最後を譲ったから、という説もあります。

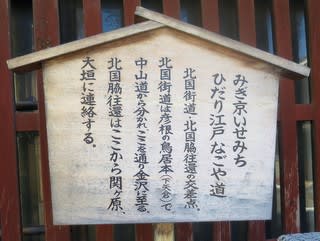

滋賀県長浜市の「木之本宿」は、かつて「北国街道」と「北国脇往還」の分岐点にありました。

「北国街道」は、北陸の金沢の城下町と、中山道の鳥居本宿を結ぶ主要街道でした。

(鳥居本宿については、「中山道を歩く・鳥居本」を見てね。)

また「北国脇往還」は、ここ木之本宿から、名古屋・江戸方面へ向かう旅人が、鳥居本を

経ずに、近道として関ヶ原宿へ向かう街道です。

(関ヶ原宿については、「中山道を歩く・関ケ原」を見てね。)

木之本の宿場町は、本陣、脇本陣、問屋が一軒ずつ置かれていました。

旅篭屋、伝馬所、高札場などが点在する宿場町の中央を、柳の木が植えられた小川が流れる

風情ある宿場町でした。

また、”木之本のお地蔵さん”として名高い「木之本地蔵院」の門前町でもあったので、

地蔵院への参拝客でも賑わいました。

我々の「奥の細道」バス旅行は、「木之本宿」の入口の駐車場で下車して、当時の面影を

濃く残す宿場町を散策します。

枡形に作られた宿場の入り口には、写真の「みぎ 京いせミ(み)ち ひだり 江戸なごや道」

の道標が建っていました。

(札の辻跡)

切妻屋根の平入りの、伝統的な町家が点在する現在の木之本宿の町並みには、昔ながらの

造り酒屋や醤油醸造場が今も街道筋に看板を掲げています。

本陣だった屋敷(竹内五左衛門邸)は、現在は、薬局を営業しており、古めかしい木製の

薬の看板が掲げられていて、昔の面影を彷彿とさせます。

説明板によると、明治26年、22代目の当主が、明治政府から薬剤師第一号の免状を受けた、

とあります。

伊吹山麓に源を発する良水に恵まれた木之本宿では、醸造業も盛んに行われていました。

上の写真の「冨田酒造」は、銘酒”七本槍”で知られます。

更に歩いて、写真の「馬宿平四郎家」の角には、「木之本牛馬市跡・北国街道北ノ町」の

標が建っていました。

平四郎家は、江戸時代には、藩の保護を受けていました。

そのため、丹馬、丹波、伊勢、美濃、越前、若狭などから、数百頭以上も牛馬が集まり、

牛馬市は盛況を極めたそうです。

織田・豊臣・徳川の三代に使えた「山内一豊」の妻が、へそくりで買い求めた名馬もその一つ

です。

下の写真の平四郎家の前の顔出し看板は、山内一豊ではなくて、その名馬と一豊の妻の方

でした・・・

木之本宿にある写真の「木ノ本地蔵院」は、眼の地蔵菩薩として有名で、「木之本のお地蔵さん」

として、全国から参拝客訪れるそうです。

豊臣秀吉と柴田勝家が戦った賤ヶ岳の合戦の際は、秀吉が、この地蔵院に本陣を置いた

そうです。

境内には、日本三大地蔵の一つの高さ6メートルの写真の「地蔵菩薩大銅像」があります。

この大銅像は、本堂の中にある秘仏の本尊の写しだそうです。

平成18年にが開かれたという上の写真の「御戒壇巡り」の入口から中へ入って行きます。

中は、57メートルも続く漆黒の闇で、”錠前?”に触れるまで、手探りで延々と歩いて行きます。

これは、参拝者が厨子の下を巡るもので、この錠前は、本堂の中の本尊の地蔵菩薩の

手と五色の紐で結ばれているのだそうです。