bbbb

( 写真は、「倶利伽羅峠」(くりからとうげ)の「火牛の像」 )

今回は、平家の命運を決した「倶利伽羅峠(くりからとうげ)の戦い」です。

それでは、先ずは、NHKの「100分で名著『平家物語』」に沿って、「倶利伽羅峠の戦い」の

歴史を復習しておきましょう。

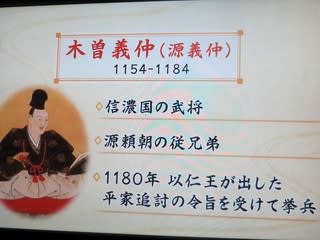

木曽の山奥から、都に向かって進軍するのは、後白河法皇の息子の以仁王(もちひとおう)

から平家追討の命を受けた「木曾義仲(源義仲)」、これに対し、京の都を出発して、迎え撃つ

平家の総大将は、平清盛の孫の「平維盛(これもり)」です。

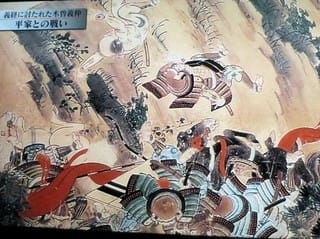

平維盛にとってこの戦いは、先の富士川の戦いで、鳥が飛び立つ音に逃げ帰ってしまった、

という汚名を挽回するチャンスです。

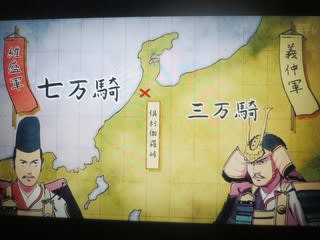

両軍が激突したのは、越中の国(富山県)と加賀の国(石川県)の国境に位置する

標高277メートルの「倶利伽羅峠」(くりからとうげ)でした。

維盛軍7万に対し、義仲軍は劣勢の3万です。

軍勢の数で不利な義仲は、計略を巡らします。

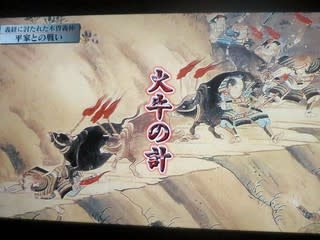

兵を小出しにしながら時間を稼いで日没を待った義仲は、夜になると、上の図の様に、

密かに軍勢を分け(青色のコマ)、平家軍(赤色のコマ)の背後に迫ります。

暗闇の中、平家の背後の義仲軍が一斉に鬨(とき)の声をあげ、牛の角に松明(たいまつ)を

くくりつけた数百頭の牛を、平家軍に向けて放ち、平家軍を急襲しました。

源氏が背後にいるとは予想もしなかった平家軍は大混乱、周囲から響く鬨の声にパニック状態

になります。

源氏軍がいない方向へと逃げた先は断崖!!、次々と谷底へと落ちていきました!

維盛軍7万の軍勢のうち、生き残ったのは僅か2千でした・・・

この倶利伽羅峠の戦いののちは、木曾義仲の入京、平家の都落ち、と運命の歯車が一気に

加速していきます。

木曾義仲は、倶利伽羅峠で平家と戦うにあたり、戦勝祈願のために「埴生護国(はにゅう ごこく)

八幡宮」に立ち寄りました。

高岡を出立した芭蕉も、埴生護国八幡宮に参拝してから、倶利伽羅峠へ向かいました。

我々のバス旅行も、倶利伽羅峠へ行く前に、倶利伽羅峠の入口にある「埴生護国八幡宮」に

立ち寄ります。

境内には、上の写真の「木曾義仲の騎馬像」と、下の写真の富山の名水の「鳩清水」が

ありました。

また、「埴生護国八幡宮」の前にある「倶利伽羅・源平の郷」の上の写真の建物は、

「倶利伽羅峠の戦い」の資料館で、下の写真の様に、詳しい資料が展示してありました。

埴生護国八幡宮を出た我々のバス旅行は、倶利伽羅峠の中心部に着きました。

ここは、現在は、歴史国道「倶利伽羅越え いにしえの街道」として整備されています。

江戸時代には、芭蕉もこの歴史国道を歩きました。

上の写真は「芭蕉塚」です。

”義仲の 寝覚めの山か 月悲し”

朝日将軍と謳われた木曾義仲の末路に涙して、越前の燧ヶ城(ひうちがじょう)跡で、芭蕉が詠んだ句です。

(火牛の像)

歴史国道からは、上下の写真の紫色の矢印の方向へ、平家軍が逃れようとして落ちていった

谷底が見下ろせます。

上の写真の粗末な白い杭に書かれた説明によると、この下に、義仲軍本体2万の陣が

あったそうです。

(平維盛の本陣跡)

(源平供養塔)

(「源平合戦慰霊之地」と刻まれた石碑)

(展望台)

医王寺、塩釜神社、平泉と、義経の追っかけファンだった芭蕉ですが、ここ倶利伽羅峠で

心変わりしたのでしょうか?

以降は、義経の追っかけファンから、義経に討たれてしまった義仲のファンに乗り換えた

みたいです。

その証拠に、芭蕉は、「奥の細道」の旅の5年後の1694年、旅先の大阪で客死しますが、

遺言により、滋賀県大津市の「義仲寺」(ぎちゅうじ)に葬られ、現在、義仲の墓と

隣り合わせに静かに眠っています。

倶利伽羅峠を出た我々のバス旅行は、金沢駅から15:55発の北陸新幹線で、東京へ

帰りました。

ps.その後の義仲の末路について

都落ちした平家と入れ替わりに、義仲は、後白河法皇を伴って京の都に入ります。

しかし、義仲は、ずつと木曽の山奥で育ったため、都流の礼儀を知らず、公家たちの反感を

かい、また、町中では、途中から参戦したため義仲のコントロールの利かない部下たちによる

略奪が横行します。

やがて、都の人々は、平家の世の中の方がまだましだった、と囁く様になります・・・

公家たちは、度々、義仲の悪口を後白河法皇に告げ口したため、とうとう後白河法皇は、

義仲追討へ動きます。

しかし、戦上手の義仲は、この軍勢を打ち破り、後白河法皇を幽閉してしまいます。

ここで、後白河法皇は、源頼朝に対し、正式の「義仲追討の院宣(命令)」を出します。

院宣が出され、自分たちが朝敵となったことを知った途中から参戦した兵たちは次々に

離反していき、義仲軍は、元から義仲を慕っていた2千のみとなります。

追討軍6万に追われる義仲は、自害を覚悟し、愛人の巴御前を逃がします。

しかし、自害しようと馬を進める途中で、馬が足をとられたところを、追討軍に討ち取られて

しまいました・・・

|

![]() |