( 写真は、春日山城の土塁と堀 )

大変です!、越後路の芭蕉にトラブル発生です!

「曽良随行日記」によると、出雲崎を出た芭蕉は、象潟の門人の紹介状を

持って、次の宿泊予定地「柏崎」の豪商・天屋弥惣兵衛を訪ねます。

しかし、何かが不快で、怒って、この天屋を飛び出してしまいます!

天屋の家人が2度も走ってきて引き留めましたが、怒りが収まらないのか、

芭蕉は聞く耳を持ちませんでした。

芭蕉は、雨が降りしきる中を、何と!、米山峠を越えて次の宿場の鉢崎まで、

一気に16キロも歩き通しました・・・

驚き!!

芭蕉は、江戸では超売れっ子の”大スター”なのに、ここ「柏崎」では無名の

”一般人”扱いをされたので、怒りが爆発してブチ切れたのでしょうか。

「曽良随行日記」を読み解いているうちに、「奥の細道」の本文からは

分からなかった、生身の芭蕉の人間らしい気持ちが、だんだんと理解できる

様になってきました。

我々のバス旅行は、「出雲崎」の妻入りの街並み見学を終えて、出雲崎の

隣町の芭蕉がトラブルを起こしたという「柏崎」に入ります。

「柏崎」の西山町の「田中角栄宅」の前を通って、「直江津」の「春日山城跡」へと

向かいます。

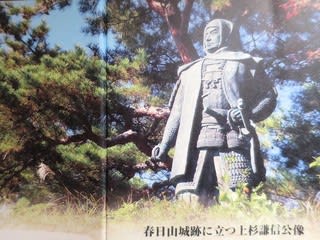

春日山城は、戦国の名将「上杉謙信」の居城として有名です。

城は標高189メートルの小高い山にあり、東西2キロ、南北1.3キロに及ぶ巨大な

山城でした。

複雑な自然の地形を利用した堅固な城塞で、難攻不落の天下の名城と言われ

ました。

NHK大河「天地人」の主人公は、「上杉景勝」に仕えた上杉家の家老「直江兼続

(なおえ かねつぐ)」で、ドラマの舞台として、ここ春日山城が度々登場しました。

ドラマでは、「直江兼続」役の「妻夫木聡」が、「愛」を重んじ「義」を貫き通した

戦国武将として描かれており、当時、”妻夫木フィーバー”が起きました。

我々のバス旅行は、小雨の中、かつての春日山城の一部を再現した「春日山

城史跡広場」で下車します。

雨が激しくなったので、雨宿りを兼ねて、春日山城史跡広場の脇にある「春日山城跡・ものがたり館」に入ります。

館内は、小じんまりとしており、展示は多くありませんが、当時の春日山城の

様子などを 大型画面のビデオで紹介しています。

入場無料ですが、スタッフの人が親切に我々の質問に答えてくれます。

上の写真は、館内の「直江兼続」ですが、妻夫木聡の写真ではなくてアニメです

・・・

あの”妻夫木フィーバー”はどこへ行ってしまったのでしょうか、館内はひっそりと

しています。

(上杉謙信:「春日山城跡ものがたり館」のパンフレットから)

雨が小降りになったので、春日山城跡ものがたり館を出て、史跡広場を散策

します。

当時の「土塁」や「監物堀」(けんもつぼり)などが立派に復元されています。

現在の「春日山城跡」は、日本100名城の国指定遺跡で、山頂には、天守閣跡

や二の丸跡などが残っているそうです。

また、山頂までの途中の道では、曲輪や土塁、それに上杉景勝や直江兼続の

屋敷跡なども見られるそうです。

しかし、ここから山頂までは、相当の距離の山道を歩かなければならず、

あいにくの小雨で、高齢者が多い我らのバス旅行は早々にここを引き揚げ

ます・・・

もし、個人旅行で来ていたら、小雨の中、山頂まで歩いて上ったと思いますが、

残念!

春日山城史跡広場を出て、「五智国分寺跡」へ向かいます。

ちなみに、「五智国分寺」の”五智”の由来は、大日如来を初めとする5人の

如来を、「五智如来」と呼ぶためだそうです。

律令時代には、直江津に越後国(新潟県)の国府が置かれ、越後国の国分寺

として「五智国分寺」が建てられました。

現在の国分寺は、1562年、上杉謙信が再建したものだそうです。

上の写真の山門を守る仁王像は、1836年に造られました。

山門を入ると左手に芭蕉句碑がありました。

”薬欄に いずれの花を 草枕”

説明版によると、この句は、「薬園の草が秋で美しいが、どれを枕としてここに

旅寝しようか」の意味で、芭蕉が、直江津の近くの高田の医師・細川春庵を

訪れた時に、主人への挨拶をこめて詠んだものだそうです。

不快な思い出しかない越後路での出来事なので、芭蕉は、上記についても、

「奥の細道」の本文では一切触れていません。

(本堂)

(経堂)

上の写真は、1856年に着工の「三重塔」です。

我々のバス旅行は、五智国分寺の近くにある、「居多ヶ浜」(こたがはま)に

向かいました。

越後へ配流となった親鸞聖人は、ここ「居多ヶ浜」に上陸しました。