�i �ʐ^�́A�e�s�m�̒f�R��ǁ@�j

�u�e�s�m�E�q�s�m�v�i���₵�炸�E�����炸�j�́A�Â�����A�f�R��ǂƍr�g�����l�̍s�����

�j�ށh�z��H�̍ő�̓�h�Ƃ��Ēm���Ă��܂����B

���āA���l�́A���̒f�R�̉��ɂ���C�ݐ��ɉ����Đi�܂˂Ȃ炸�A�g�Ԃ����v�����

�������l���삯�����A��g������Ɠ��A�Ȃǂɓ������݂܂������A�r���Ŕg�Ɉ��܂��҂�

���Ȃ��Ȃ����������ł��B

�댯�Ȕg�ł��ۂ��삯������ۂɂ́A�h���������̂��������ς��ŁA�e�͎q��Y��A

�q�͐e���ڂ݂�ɂ��Ȃ������h���Ƃ���A�h�e�m�炸�E�q�m�炸�h�ƌĂ��悤�ɂȂ�܂����B

�����āA�]�ˎ���̎Q�Ό��ł́A����ˎ�́A�e�s�m�E�q�s�m���������邱�Ƃ��K�v��

�Ȃ�܂����B

���̍ۂ́A500�l���炢�́h�g���l�v�h���ߗׂ���W�߂��A���̐l�v�B���l�_��������

�g����h���A����ˎ��ʂ��������ł��I

�g���l�v�����z�`�I

��X�̃o�X���s�́A�Ȃ��˂��������W�����̊�Δ����V�G���^��̒����u�e�s�m�v��

�������đ����čs���܂��B

���̍����ƕ��s���āA�������H���A�ʐ^�̗l�ɊC�̏�𑖂��Ă��܂��B

�e�s�m�̒f�R��ǂ̒[�Ɍ��u�e�s�m�ό��z�e���v�̉��̎s�c���ԏ�ʼn��Ԃ��܂��B

���̒��ԏ�̘e�ɂ���W�]��ɁA�ʐ^�́u�e�s�m�̒n�`�̖͌^�v�Ɛ����ł�����܂����B

�ʐ^�̏㕔�̔����������V�����i�������j�ŁA�ʐ^�̉��̐��������C��\���Ă��܂����A

���̊C�����̍��l���A�����Ă̖k���X���ł����B

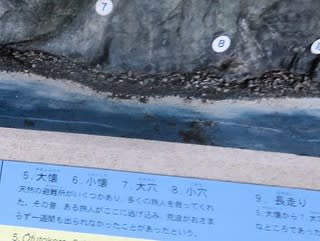

�u�n�`�̖͌^�v�ɂ́A�ʐ^�̗l�ɁA���l�̇@����J�̃X�|�b�g�ɂ��ĉ�����Ă���܂��B

��̎ʐ^���ɂƂ�ƁA�D����@�E�����@�F�匊�@�G�q���@�H������A�ƓV�R�̔���

���O���t���Ă��܂��B

���l�́A�r�g��������A�����ɓ�������ł��܂����B

�����łɂ��ƁA���̌��ɓ��������̂́A�r�g�������A�P�T�Ԃ��o���Ȃ��������l��

���������ł�����A�����ł��I

���̐e�s�m��ʍs���闷�l�́A�܂��ɖ�������������ŁA���̗��̗l�q��������ł��܂��B

�m�Ԃ��A�����Ƃ��̊댯�ȕl�ӂ�������̂ł��傤�ˁB

���̒n�`�̖͌^������W�]�䂩���́A�R�~���j�e�B���[�h�Ɩ��t����ꂽ�h�e�s�m���w�h

�̂��߂̗V�����i ������8�����j�ɂȂ��Ă��܂��B

���J�̒��A���̗V����������čs���܂��B

����`���ƁA���낵���f�R��ǂł��I

��̎ʐ^�́A�u�@�u�@��Ƃ̂��Ƃ� ��̂��Ƃ��v�ƍ��܂ꂽ�V���������̊�ł��B

����16�N�A���̋�����8�����̊J�ʂ��L�O���āA�h�u�̂悤�Ɋ��炩�ŁA��̂悤��

�����ʂ��h�Ƃ����Ӗ��ō��܂ꂽ�̂������ł��B

�ό��z�e���̑O����e�s�m�C�݂։���čs���V�������������̂ŁA���l�܂ʼn���āA

�̗̂��l�������Ă����C�ݐ�������Ă݂��������̂ł����A���J�������Ȃ��Ă����̂�

�f�O���܂����E�E�E

��������R�~���j�e�B���[�h�������Ԃ��A�o�X�ɖ߂��āA�k���X���̎��̏h�꒬�́u�s�U

�i�����Ԃ�j�v��ڎw���܂��B

�m�Ԃ́A��P�T�L���������e�s�m�q�s�m�̊C�ݐ����A����Ƃ̎v���Ŏs�U�h�ɓ���

���܂����B

�z��H�ɂ��Ă͂P�s�������Ȃ������m�Ԃł����A�����s�U����u���̍ד��v�̖{����

�L�q���Ăюn�܂�܂��B

�m�Ԃ́A�����s�U�̗��āu�j�[���v�ŁA�ɐ��֎Q�w�Ɍ������Q�l�̗V���Ɨׂ荇�킹�̕���

�ɂȂ�܂��B

�����A�m�ԂƑ]�ǂ��h���o�悤�Ƃ���ƁA�V����́A�u���Q�l�̐S�ׂ������ł�����A

�����B��ł���������A����l�ɂ��čs�������B�v�ƁA�܂𗎂Ƃ��܂��B

�ǂ����m�Ԃ�m�����Ɗ��Ⴂ���Ă���l�ł����A�m�Ԃ͂Q�l�̗��݂�₽���f��܂��B

�f��͂������̂́A�u����ꂳ�A���炭 ��܂��肯�炵�v�ƁA���K�ȗV���̐g�̏�ɓ���A

�ޏ���̍s�������Ă��܂����B

�@�h��Ɓi�ЂƂ�j�Ɂ@�V�����Q����@���ƌ��h

�@�i�����ꌬ�̏h���ɗV���Ɣ��荇�킹�����A�܂���̏H�̒�ɂ͔��̉Ԃ��炢�Ă���A

����������Ƃ炵�Ă���B�j

��X�̃o�X���s�́A�u�s�U�i�����Ԃ�j�v�̏h�꒬�̓����Ńo�X�����Ԃ��܂��B

�h�꒬�̓�����ɂ́A�ʐ^�́u�C���̏��v�Ղ�����܂��B

�u�s�U���w�Z�v�̍Z��̈�p�Ɏʐ^�́u�s�U�֏��Ձv�̐Δ肪����܂����B

�����ɂ��ƁA�]�ˎ���A���̊֏��́A�C���̒ʍs���Ď����Ă���A����S�C�Əo����

���������������ł��B

��̎ʐ^�́A�m�Ԃ����܂����u�j�[���v�Ղł��B

��̎ʐ^�́A�u�O�@�̈�ˁv�ł��B

���̏h�꒬�̒����ɁA�O�@��t�����āA�u�����ق������v�ƌ������Ƃ���A�����̔k����́A

�P�L�����������ꂽ�ԍ�̗₽������������ł��Ă���܂����B

�O�@��t�́A���������ŁA�����̓y����ŎO�x�˂��A���̈�˂�����������ł��B

|

![]() |