(写真は、義経の身代わりとなって殺された佐藤兄弟の妻たち )

暫く間が空きましたが、以前に「奥の細道」のバスの旅でご紹介した、黒羽、雲厳寺、殺生石、

白河の関、安達ケ原の鬼婆、信夫もじ摺りの続きで、今回は福島の「医王寺」です。

私は、現在、股関節炎のため、街道歩きに1日5キロ以内の制限が加わっており、このため、

奥州街道から外れる「奥の細道」のスポットは、このパックのバス旅行で行く事にしています。

そもそも、芭蕉の「奥の細道」の目的には、本来の”白河の関”などの「枕詞」(まくらことば)の地を

たどって行くこと以外に、もう一つの目的がありました。

それは、兄・頼朝から追討された弟・義経の逃亡の足跡をたどることでした。

「奥の細道」の根底に流れるのは”無常観”で、義経の一生はまさに栄枯盛衰そのもの、それが

芭蕉に世の無常を感じさせたためでした。

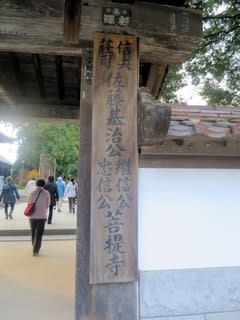

そして、ここ「医王寺」に芭蕉が立ち寄ったのは、義経を救った佐藤継信、忠信の兄弟を弔う

ためでした。

平泉の藤原秀衡の下で旗揚げした義経に従い、兄・継信は屋島の合戦で義経の矢面に立って

討ち死にし、弟・忠信は、京都で義経の身代わりとなって敵を欺き自害しました。

そして、義経に最後まで忠誠を尽くしたこの佐藤兄弟の菩提寺がここ「医王寺」なのです。

義経は、頼朝に追われる途中で、弁慶と共に「医王寺」に立ち寄り、兄弟の父の佐藤基信に兄弟の

武勲を伝えました。

佐藤兄弟の妻たちは、自分たちの悲しみを押さえて、2人の子供を失った姑・お乙和(おとわ)を

慰めますが、それでも、姑は深い悲しみに打ちひしがれたままでした。

そこで、2人の妻は、佐藤兄弟の形見の鎧兜を着て、夫の帰還を装い、「継信・忠信ただいま、

凱旋致しました」と、姑に武将姿の姿を見せて喜ばせました。

この逸話は、婦女子教育の教材として、昭和初期まで国定教科書に載っていたそうです。

ということは、昔の人は全員、この逸話を学校で習っていたんだ!

驚き!

歌舞伎や人形浄瑠璃の「義経千本桜」の「狐忠信」のモデルが、この弟・忠信だそうです!

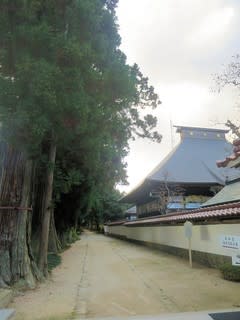

パック旅行のバスは、福島県の飯塚温泉の近くにある「医王寺」(いおうじ)に到着しました。

医王寺は福島市にあり、中世初期に信夫郡を支配した佐藤氏の菩提寺です。

境内には、佐藤兄弟の墓とされる板碑が残されています。

上の写真は、佐藤継信と佐藤忠信の墓とされる板碑です。

上の写真は、佐藤兄弟と義経(中央)の石像です。

上の写真は、椿薬師堂です。

上の写真は、椿薬師堂の裏手にある「乙和の椿」ですが、討死にした兄弟の母・乙和の悲しみが

乗り移り、花が咲く前に蕾のまま落ちるそうです!

驚き!

この寺の宝物殿には、弁慶の笈(おい)と義経の太刀が宝として残っているそうです。

「寺に入りて茶を乞えば、ここに義経の太刀・弁慶が笈(注)をとどめて汁物とす。」(奥の細道)

(注)笈(おい):行脚僧が経巻などを入れて背負う道具。安宅の関所での源義経への詮議で、

山伏姿の弁慶が背負っていた笈から勧進帳をとりだして読み上げたのは有名。

”笈(おい)も太刀も 五月(さつき)にかざれ 帋幟(かみのぼり)”(芭蕉)

(弁慶の笈と義経の太刀を所蔵するこの寺では、端午の節句には、武勇で聞こえた二人の

この遺品を、紙幟とともにそれらを飾るのがよいだろう。)

上記の「医王寺」とは別に、奥州街道沿い(白石市)に、佐藤兄弟ゆかりの「田村神社・甲冑堂」が

あります。

パック旅行のバスは、「医王寺」の翌日、この「甲冑堂」にも立ち寄りました。

甲冑堂は、社務所の宮司さんに声をかけて、鍵を開いてもらわないと拝観できません・・・

宮司さんは、足元も覚束ないくらいのかなりのご高齢なのですが、すごい記憶力で、佐藤兄弟に

ついて熱く語ってくれました。

併設の資料館も、鍵を開けて頂いて見学しました。

(継信の妻の楓と忠信の妻の初音の像)

(楓・初音と姑の逸話が記載された戦前の国定教科書)

芭蕉も、ここを訪れて、 「馬牛沼の下、鐙越しという岩あり、この岩より下りて二町程右の方に、

継信・忠信の妻の御影堂あり」と記しています。

|

![]() |