(写真は、須賀川を訪れたときの芭蕉と曽良)

前回の「白河の関」に続き、今回は「須賀川」です。

芭蕉は、 白河の関を越えた2日後に、「須賀川宿」に入ります。

芭蕉は、ここ「須賀川」で、「相楽等躬」(さがら とうきゅう)を訪ねますが、等躬から大いに歓迎されたこともあり、須賀川に7泊もしています。

当時の須賀川は、奥州街道の宿場町で、宿場としての問屋などの機能はもちろん、この地方の

タバコを集荷する商人などが集まり活況を呈していました。

芭蕉が須賀川を訪れた頃は、こうした繁栄の中で、等躬らの俳諧をはじめとする文化が開花

していました。

芭蕉が、等躬宅に着くと、直ぐに、等躬に「白河の関越えでは、どんな句をお詠みになったのですか」と尋ねられます。

「長い道のりを旅してきて、身も心も疲れ、白河での詩人たちの感慨が身に沁み、俳句を詠むまでに思いが巡りませんでした。」と前置きして詠みました。

”風流の 初めや奥の 田植うた”

(白河の関を越えたら聞こえてきた陸奥の田植え歌、それが奥州路に入って風流の最初のものだ。)

(注)相楽等躬

本名を相楽伊左衛門といい、中世の白河領主・結城氏の子孫で、須賀川の代官の家柄でした。

等躬は、問屋の仕事をしながら、その商業活動のために、江戸へ度々出かけていました。

その間に、江戸での俳諧活動に参加し、芭蕉とも交流がありました。

その後の等躬は、奥州俳壇の宗匠の地位にあり、芭蕉に多くの情報を提供して、

芭蕉の「みちのく歌枕の地」探訪の旅を助けました。

次に、芭蕉は、等躬の友人で等躬宅の近くに庵を結んでいた隠世の僧「可伸(かしん)」を訪ねます。

町の片隅でひっそりと暮らすこの僧に芭蕉は心惹かれ、その心境に感じ入って句を詠みます。

”世の人が 見つけぬ花や 軒の栗”

(西方浄土にゆかりあるという栗の花は、これといって人の目を引くところはないが、それは世俗を

捨てて、ひっそりと暮らす主人の人柄そのものだ。)

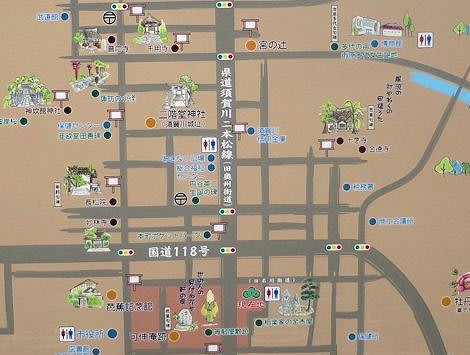

我々のパック旅行のバスは、福島県の「須賀川」に到着しました。

須賀川は、中世には、二階堂氏が支配していましたが、伊達氏に滅ぼされました。

二階堂氏が支配していた時代の須賀川城の本丸跡には、写真の二階堂神社がありました。

須賀川の町自体が、須賀川城を破壊して作られたそうで、現在は、お城の痕跡は何もありません。

江戸時代に入ると、須賀川には代官が置かれ、城下町というよりも、宿場町、町人町として栄え

ました。

町の中心部にあったという、芭蕉が宿泊した当時の「等躬宅」は現在は残っていませんが、

等躬の菩提寺の「長松院」に等躬の墓があります。

ツアーバスは、先ず、等躬の墓があるという下の写真の「長松院」へ向かいます。

入口の大きな石柱から入って行くと、本堂の左手に、下の写真の等躬の句碑がありました。

”あの辺は つくばね山哉 炭けふり” (等躬)

(等躬が知遇を受けていた磐城平藩主を訪ねた際に、炭焼きの煙が盛んに立っているのを

目にして、あの辺りが筑波山かな、と詠んだ句だそうです。)

案内に沿って本堂の裏手に向かいます。

本堂の裏手には、写真の真新しい巨大なピラミッド型の墓(?)がありました。

その巨大なピラミッドの裏手に、相楽家の代々の墓が並び、その中に下の写真の「相良等躬の墓」がありました。

バスツアーは、長松院を出て、「十念寺」へ向かいます。

(”風流の 初めや奥の 田植うた”)(句意については、上記の「奥の細道の旅・ハンドブック」の

等躬宅についての記述をご参照)

十念寺の境内には、上の写真の「芭蕉の句碑」があり、その左手に下の写真の「市原多代女

(たよめ)」の辞世の句碑がありました。

”終に行く 道はいづくぞ 花の宴”

多代女は、須賀川出身の江戸末期女流俳人で、芭蕉の句碑はこの多代女によって建立された

そうです。

バスツアーは、十念寺を出て、「可伸庵」(かしんあん)跡へ向かいます。

可伸庵は、NTT須賀川の裏手の狭い路地にあり、小さな休憩所と栗の木と芭蕉の句碑があり

ました。

”世の人が 見つけぬ花や 軒の栗”

(句意については、上記の「奥の細道の旅・ハンドブック」の可伸庵についての記述をご参照)

可伸庵から須賀川のメインストリートに出ると、芭蕉逗留300年を記念して建てられたという

上の写真の「芭蕉記念館」がありました。

芭蕉関連の掛け軸を展示し、奥の細道の放映を行っていました。

須賀川を発った芭蕉は、途中、「石河の滝(乙字が滝)」に立ち寄ってから郡山へ向かっています。

我々のバスツアーも、石河の滝に立ち寄ります。

バスを下りて、細い道を進むと、階段の下に「滝見不動堂」が見え、滝の音が響いて聞こえます。

滝見不動堂の右手に、「石河の滝(乙字が滝)」が見えました。

滝見不動堂の脇の杉木立の中に、写真の芭蕉と曽良の像と芭蕉句碑がありました。

”五月雨(さみだれ)は 滝降り(ふり)うづむ みかさ哉”

(この五月雨の降り方では、さぞや石河の滝は、水嵩に耐えかねて埋まったようになっていること

であろう。水嵩(みかさ)は、”みずかさ”つまり水量のこと。)

|

![]() |