(写真は、元総理・宇野宗佑の実家の酒屋。)

五島列島のレポートで、中山道歩きのご報告が一時中断しましたが、守山宿に入ったところから続けます。

守山宿は、京を発った旅人の最初の宿泊地として繁盛しました。

守山宿は、細長い宿場町で、「吉見」、「守山本宿」、「今宿」と、3つの宿場町から成り立っていました。

守山宿の中程に、「守山寺 東門院」があり、これが「守山」の名前の由来だそうです。

野洲川に掛かる野洲川橋を渡り、守山宿に入ります。

宿場町に入ると、3つの宿場町のうちの最初の「吉見」についての説明板がありました。

少し歩くと、直ぐ左手に「帆柱観世音 慈眼寺」、「薬師如来」と刻んだ石柱があり、その奥に「伝教大師」建立といわれる下の写真の「慈眼寺」が見えます。

伝教大師(最澄)が、唐から帰国の途上、日本海が荒れて遭遇しそうになったとき、海上に十一面観世音菩薩が現れて風波が静まり難を逃れました。

帰国後、伝教大使が、海難で折れた船の帆柱で「帆柱観世音」像を彫って祀ったのが始まりだそうです。

守山宿の宿場町を歩いて行くと、暖簾に「うの家」と書いた下の写真の大きな家があります。

「うの家」は、”指3本”※で、世界的に?有名になった元総理の「宇野宗佑」の実家の酒屋だそうです。

※ ”これで愛人にならないか、と指を3本(月30万円)立てた”

⇒この女性スキャンダルのために、宇野総理は在任期間僅か69日で総理を辞任しました。

更に進むと、右手に天満宮、左手に「本陣跡」の石標と古井戸があります。

説明板によると、ここの「本陣」は、謡曲「望月」の舞台となった「甲屋」だそうです。

(謡曲「望月」は、信濃の住人・安田荘司友春の妻子が、元家臣である甲屋の主人・小沢刑部友房と共に、仇敵の望月秋長を討つ、という架空の物語だそうです。)

甲屋には、皇女和宮も宿泊しました。

甲屋の先の道が交差する角に、1744年に立てられた石の道標があります。

上の写真の様に、右は、美濃(岐阜)へ続く中山道で、「右 中山道 並び 美濃路」と刻まれています。

左は、錦織寺を経由して琵琶湖の木浜(このはま)へ通じる道で、「左 錦織寺 四十五丁 このはまみち」と刻まれています。

中山道は、この先、左にカーブしますが、ここに「東門院」があります。

正式名称は「比叡山 東門院 守山寺」で、伝教大師が比叡山に延暦寺を建立したときに、東方の鬼門を守るためにこの守山寺が建立されたそうです。

山門の前に「明治天皇御聖蹟」の石柱があり、山門の両脇には、下の写真の仁王像があり、中央には「東門院」と書かれた浅草の雷門の様な大きな提灯が下がっています。

東門院は、また、朝鮮通信使の宿でもありました。

山門をくぐると、下の写真の大きな蛙の石像がありました!

守山寺は”守山の正倉院”と言われる程で、宝塔、法篋印塔などの数多くの文化財を有するそうです。

「東門院」の隣には、上の写真の旧旅籠・門前茶屋「かたたや」(堅田屋)があります。

また「東門院」の向いに、下の写真の「街道文化交流館」があったので、中に入ってみます。

ここで、ボランティアのおばさんに、守山宿の見どころについて、色々と教えてもらいます。

文化交流館を出て少し進むと「土橋」があり、この橋で、吉川(境川)を渡ると、守山宿の

中の3つ目の宿である今宿です。

広重「木曽海道69次之内 守山」は、この「土橋」を渡った位置から、守山本宿と今宿の間を流れる吉川越しに、守山本宿を望んで描いています。

背後の緑色の山は、近江富士と呼ばれた三上山です。

中央右の茶店には縁台に腰掛けている旅人、その右の茶店には床に座っている客待ちの下女などが描かれています。

通りを歩いているのは、左から、天秤で商品を担いだ行商人、馬を引く馬子と馬に乗った武士、長持を担いだ2人の人足などです。

「土橋」を渡ると、直ぐ右手に、石灯篭が並んでおり、その奥に「樹下(じゅげ)神社」の鳥居が見えます。

神社の本殿の手前には、「太神宮」と刻まれた大きな「常夜灯」があり、「願主 天保二年辛卯9月伊勢屋佐七」と刻まれています。

樹下神社を出て、雰囲気のある町並みを歩いて行くと、左手に「今宿の一里塚」があります。

案内板によると、滋賀県下で一里塚が残っているのはここだけだそうです。

写真の榎は、江戸時代後期の樹だそうです。

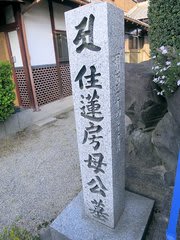

今宿の一里塚を過ぎ直進すると、左手に「住蓮房(じゅうれんぼう) 母公墓」の石碑が立っています。

武佐宿の「住蓮坊 首洗い池」で説明しましたが、「住蓮坊」は、浄土宗の開祖「法然上人」の弟子でした。

当時、「法然上人」の念仏人気が爆発的に高まり、宮廷の女官の中にも信者になる者があらわれました。

そして、後鳥羽上皇が寵愛した二人の女官も、「住蓮坊」に帰依して尼になってしまいました。

それに怒った後鳥羽上皇は、「法然上人」を隠岐に流罪にし、弟子の「住蓮坊」を「住蓮坊首洗い池」で斬首しました。

息子の住蓮坊が捕えられ処刑されることを知った「住蓮坊の母」は、 一目会いたいと、京からここまで来ますが、既に斬首されたと聞き哀しんで、ここ「閻魔(えんま)堂」の池に

身を投げました。

身を投げました。

可哀想に・・・

その「閻魔堂」は、「住蓮房母公墓」の先のお寺にありました。

上の写真が「十王寺 閻魔堂」で、閻魔堂の門の右側に「閻魔法王 小野篁(たかむら)御作」の石柱、 左側に「五道山十王寺」の石柱が立っていました。

十王(じゅうおう)とは、人間の死後の世界で生前の行いを裁く王のことで、閻魔大王を指します。

閻魔堂の向いには「諏訪神社」があり、境内には、下の写真の境界石があり、「従是南 淀藩領」と刻まれていました。

これは、この「閻魔堂」付近が、山城国の淀藩(10万2千石)の飛び地領であった事を示す境界石です。