(写真は、日本武尊の銅像)

「醒ヶ井(さめがい)宿」の湧き水は、「古事記」や「日本書紀」に名水として記述があるほど古くから「居醒(いさめ)の清水」として有名でした。

ここの説明板によると、日本武尊(やまとたけるのみこと)は、伊吹山の大蛇退治で、大蛇の毒によって気を失いましたが、醒ヶ井の池で、身体を冷やすと痛みもとれたそうです。

この様に、日本武尊が、ここの湧き水で、”目を醒ました”ことが、「醒ヶ井」の地名の由来だそうです。

醒ヶ井宿に入ると、左手に「鶯ヶ端」(うぐいすがはな)跡の案内板があります。

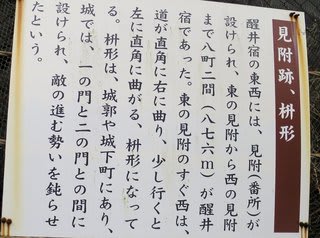

この先に、「見付跡 枡形」の案内板があり、醒ヶ井宿の始まりを示す「中山道 醒ヶ井宿」の石碑もあります。

そして、雰囲気のある宿場の家並みが続き、少し先の高速道路の斜め下の木立の中に「加茂神社」の鳥居が見えます。

神社と街道の間には綺麗な湧き水が流れています。

鳥居をくぐって狭い境内に入ると、「日本武尊の銅像」がありました。

境内の池は、日本武尊が目を醒ましたという「居醒の清水」です。

その「居醒(いさめ)の清水」の中に、日本武尊が腰掛けたという「腰掛石」と、鞍を掛けたという「鞍懸石」があります。

(腰掛石)

(鞍懸石)

「居醒の清水」の先に、「問屋場資料館」がありました。

問屋場資料館の水槽の中に、湧き水に生息するとういう棘のある魚「ハリヨ」と、「梅花藻」を見ることが出来ました。

(共に天然記念物です。)

資料館を出ると、街道の右側には、宿場町らしい雰囲気のある古い家が軒を連ねています。

また、「脇本陣跡」の立派な門の前には、下の写真の様に、「明治天皇御駐輦所(ごちゅうれんじょ)」の石碑が立っています。

「輦(れん)」は天皇の乗り物で、「駐輦(ちゅうれん)」は行幸の途中で乗り物を止めることです。

(居醒橋)

醒ヶ井の宿場の外れの山裾の崖に、写真の「西行水」がありました。

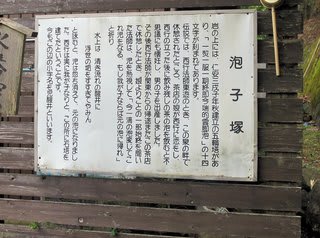

西行水の脇の「泡子塚」の説明板によると、

西行法師が、関東へ向かう途中、この泉の畔の茶屋で休息したところ、茶店の娘が西行に恋をしてしまいました。

西行が発った後、西行が呑み残した茶の泡を飲んだところ、不思議にも懐妊し、男の子を出産しました。

その後、西行が、関東の帰りに、再びこの茶店に立ち寄って、その話しを娘から聞き、「もし我が子ならば、元の泡に返れ」と唱えました。

すると、子供はあっという間に元の泡になって消えてしまいました。

その後、西行は、泡子のための供養塔をここに建てたので、ここを「西行水」と呼ぶ様になったそうです。

今も、この辺りの地名は「児醒ヶ井」だそうです。

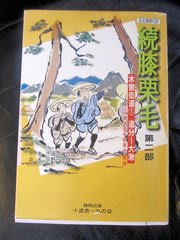

「続膝栗毛(第二部)」(静岡出版)(1,500円)には、弥次さん喜多さんが遭遇した「醒ヶ井(さめがい)宿」の「問屋場」でのエピソードがあります。

弥次さん喜多さんは、ここ「醒ヶ井宿」に差しかかると、どこかの大名の早駕籠と出会います。

人足20人余りが、2丁の早駕籠を代わる代わる担いで走っています。

そして、「醒ヶ井宿」の「問屋場」に着くと、柏原宿からの人足達は、ここで醒ヶ井宿の人足達と交代します。

早速、問屋場の監督役である「人足廻し」が、醒ヶ井宿の交代要員の人足を手配します。

人足廻し:”さぁ、さぁ〜、夕べから役を割り当てておいたのに、太郎十はどうした?”

醒ヶ井宿は、丁度、この日、土地の氏神の祭礼の芝居があって、土地の若い者が、それぞれに役者になるため化粧を終えたところでした。

太郎十は、運悪く、祭礼当日の駕籠の助郷役(注)が当たってしまったのです。

氏神の祭礼日なので、代わりに行く者もなく、太郎十は引きずり出されてしまいます・・・

しかも、太郎十は女形の役で、ちょうど狂言芝居が始まるところでした。

衛太郎十:”今、行きますよ・・・”

人足廻し:”早くしろ!、おい、その頭はどうした?”

太郎十:”ええぃ・・・!、一人では女形のカツラが外せません!”

そうこうするうちに、駕籠の中のお侍がせき込んで、

お侍:”ええい!、遅滞いたすぞ!、早くやらぬか。”

せきたてられた太郎十は、カツラを外す間もなく、頭は女の形、身体は襦袢1枚で駕籠を担いで走り出します。

太郎十:”エイサッサ、エイサッサ”

弥次さん、喜多さん:”奇妙、奇妙!”

(注)助郷:宿場町が常備する人馬だけで負担しきれない通行が予想される場合、補助的に

人馬を提供する様に定められたていた近隣の村を「助郷」と言い、この人馬を

「助郷役」と言いました。

西行水を出て中山道を進むと、登り坂に「番場宿1里」、その先に「近江西国第十三番 霊場 松尾寺」の道標がありました。

更に進むと、江戸時代は、ここに6軒の茶屋があったという「六軒茶屋」跡の説明板がありました。

それによると、醒ヶ井宿は、幕府の直轄地(天領)でしたが、この場所が隣の彦根藩との境界だったので、境界の目印として、6軒の茶屋を建てたのだそうです。

中山道は、六軒茶屋の先で、国道21号に合流すると、左側に下の写真の「一類孤魂等衆」の碑があります。

その説明板によると、

一人の旅の老人が「母親の乳が飲みたい・・・」とつぶやいていました。

人々は相手にしませんでしたが、乳飲み子を抱いた母親が気の毒に思い、「私の乳で

よかったら」と自分の乳房をふくませてやりました。

老人は、二口三口美味しそうに飲むと、目に涙を浮べ、「有難うございました。懐に

七十両の金があるので貴女に差し上げます。」といい終わると、母親に抱かれて

眠る子のように、安らかに往生を遂げました。

この母親は、お金を戴くことは出来ないと、老人が埋葬された墓地の傍らのここに、

上の写真の「一類孤魂等衆」の碑を建て供養したそうです。

中山道は、一類孤魂等衆の碑の先で、丹生川を渡ってから、国道21号から分かれて、右手の樋口集落の小道に入って行きます。

小道に入ると直ぐに、下の写真の「憩 茶屋道館」があったので、ここのベンチで一休みします。

一休みして元気が出たところで、樋口集落の用水に沿って歩いて行きます。

街道の両側の立派な家を眺めながら、用水に沿って歩いて行くと、右手に「敬永寺」があり、その先で、高速道路のガードをくぐります。

高速道路のガードの先に、「久礼の一里塚跡」の石碑がある小公園がありました。

一里塚跡から更に進み集落を抜けると、左手に田園風景、右手に林の道になります。

この林の道を抜けると、もう番場宿です。

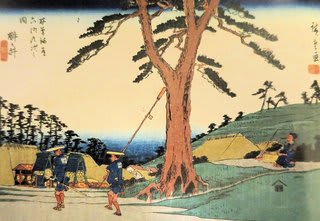

浮世絵「木曽海道69次乃内 醒ヶ井」で、広重が描いているのは、「居醒(いさめ)の清水」や「西行水」などの名勝ではなくて、宿の西の外れの何もない風景です。

左手前の二人は、竹籠を担いだ足軽と、槍を担いだ中間で、大名行列の最後尾です。

左手の松林の手前に、醒ヶ井の宿場を描き、右手の土手に、大名行列が通り過ぎたので一服する農夫を描いています。

醒ヶ井宿から番場宿宿までは、約4キロです。

|

![]() |