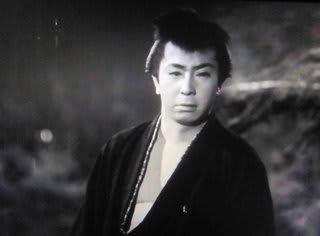

(写真は、番場宿を舞台にした映画「番場の忠太郎」)

番場(ばんば)宿は、本陣1、脇本陣1、旅籠屋10と小さな宿場町でした。

しかし、江戸時代に、琵琶湖の水運が発達して、近くの米原に湊が開設されると、米原へ通じる道が作られ、問屋場が6軒も必要になるほど積荷の往来が盛んになったそうです。

下の写真は、明治時代に立てられた米原への道標ですが、「米原 汽車 汽船道」と彫られています。

番場の宿場町に入ると、「問屋場跡」の石碑が予想以上にたくさんあります。

そうか!、問屋場が6軒もあったんですものね。

続いて「脇本陣跡」、「本陣跡」の碑がありますが、碑の後の建物にその痕跡はありません。

少し進むと左手に、「南北朝の古戦場 蓮華寺」と書かれた縦書きの大きな看板が目に入ります。

その看板には、「瞼の母 番場の忠太郎地蔵尊」とも書かれています。

その大看板に従って進み、高速道路のガードをくぐると、その奥に、「蓮華寺」(300円)の山門が見えました。

蓮華寺は、聖徳太子によって創建された古刹として昔から有名なお寺です。

その後、落雷により焼失しましたが、領主の土肥三郎元頼が再興しました。

花園天皇により、勅願寺(注)とされたので、寺の紋は菊です。

(注)勅願寺(ちょくがんじ)とは、寺の格を表すもので、天皇/上皇の発願/勅許により、

国家鎮護・皇室繁栄などを祈願して創建された寺です。

勅願寺になれば寺領が得られました。

山門の左横に小さな溝があり、「血の川」の説明板が立っていました。

それによると、

京都を守護していた六波羅探題の北条仲時は、1333年、京都での足利尊氏との合戦に破れ、 鎌倉へ戻ろうと、番場まで逃れて来たものの、ここ蓮華寺で敵に囲まれてしまいます。

果敢に戦いましたが、及ばず、本堂の前庭で、仲時以下430余名が集団自決しました。

この「血の川」は、そのときの血が川となって流れたものだそうです。

それは、想像を絶する痛ましさだったので、この寺の住職が深く同情して、全員の名前を過去帳に収め、供養の墓碑を建立してその冥福を弔ったそうです。

(過去帳は重要文化財として蓮華寺に所蔵されています。)

寺の裏手の山道を上ると、山の中腹に、自刃した北条仲時以下430名余の五輪塔がありました。

写真の五輪塔の数の多さに圧倒されて、当時の壮絶な自刃風景が目に浮かびます。

寺の裏手の山道を下りて来て、本堂の裏手に来ると、原作・長谷川伸「瞼の母」で有名な「番場忠太郎 地蔵尊」が建っていました。

地蔵尊の下の台座には、上の写真の様に、

「南無帰命頂礼 親を尋ねる子には親を、子を尋ねる親には子を めぐり合わせ給え」

と刻まれています。

番場の忠太郎は、”架空の人物”ですが、その地蔵尊が、有名な古刹のお寺の境内に建っているというのも不思議な感じがします・・・

**「番場の忠太郎」のあらすじ**

番場の忠太郎が幼い時、父の道楽に愛想をつかし、母のお浜(山田五十鈴)は家出してしまいます。

忠太郎(若山富三郎)は、グレてヤクザに身を落としますが、母の面影が忘れられず、母の後を追って江戸へ向かいます。

そして、料亭の女将になっていた母の消息を知り、訪ねて行きます。

”「醒が井」から南へ一里、「磨針峠」の山の宿場で「番場」という処がござんす。 ”「醒が井」から南へ一里、「磨針峠」の山の宿場で「番場」という処がござんす。

その「番場宿」の「おきなが屋」の倅、「忠太郎」でござんす、おッかさん。”

”確かに、私は、美濃の加納の叔父の世話で、番場のおきなが屋へ嫁に行き、忠太郎という子を生んだよ。 ”確かに、私は、美濃の加納の叔父の世話で、番場のおきなが屋へ嫁に行き、忠太郎という子を生んだよ。

その子が五ツになった時、あたしゃ、おきなが屋を出てしまったんだ。”

”雲を掴むと同じように、手がかりなしで探している中に、おッかさん、あッしも三十を越しましてござんす。 ”雲を掴むと同じように、手がかりなしで探している中に、おッかさん、あッしも三十を越しましてござんす。

”図々しい奴だ。あたしの子の忠太郎は、九ツの時、はやり病やまいで死んでしまったと聞いている。” ”図々しい奴だ。あたしの子の忠太郎は、九ツの時、はやり病やまいで死んでしまったと聞いている。”

母は息子と知りながら、泣く泣く忠太郎を追い返してしまいます。

忠太郎は、名セリフの

”瞼をつむれば、昔のやさしいおっ母さんの面影が浮かんでくるんだ。” ”瞼をつむれば、昔のやさしいおっ母さんの面影が浮かんでくるんだ。”

を言い残し、流浪の旅に出てしまいます・・・

” ”

(映画「番場の忠太郎」)

(若山富三郎:映画「番場の忠太郎」)

(山田五十鈴:映画「番場の忠太郎」)

(映画「番場の忠太郎」のラストシーン)

「忠太郎 地蔵尊」の近くには、「供養塔」も建ててあり、番場忠太郎を演じた歴代の長谷川一夫、片岡千恵蔵などの名前が刻んであります。

また、本堂裏手には、高さ30メートル、周囲5メートルの巨木「一向杉」(樹齢700年)が、があります。(県指定天然記念物)

蓮華寺を出て中山道を進むと、低い山に囲まれた田園風景になります。

やがて、再び家並みとなり、右手に北野神社、称揚寺を見て進むと、家並みが途切れた所に「中山道 番場」の石碑があります。

ここが、番場宿の西の外れです。

中山道は、左側の高速道路と並行して、緩やかな長い道を上って行きますが、高速道路のトンネルの脇から緩やかな下り坂となり、その途中に、清水が湧き出ている地蔵堂があります。

緩やかな下り坂が、やがて三叉路に出ると、「摺針峠 彦根」の道標が立っているので、これに従って、「摺針(すりはり)峠」へ向かいます。

「摺針の一里塚碑」を過ぎて、暫く歩いて、摺針集落に入り、急な上り坂を上った辺りが、もう「摺針峠」です。

「摺針(すりはり)」は、「磨針」とも書きますが、これは次の様な伝説に由来するそうです。

昔、修行で疲れた青年がこの峠に来たときに、老人が斧を石で磨いでいました。

何をしているのか、と青年が聞くと、老人は、「斧が針になるまで石で磨ぐのだ。」と答えました。

その答えで青年は目覚め、自分の意志の弱さを知って修行に励んだそうです。

そして、青年は再びここを訪れ、

”道はなほ 学ぶることの 難(かた)からむ 斧を針とせし 人もこそあれ”

と詠み、ここに杉の木を植えたそうです。(この杉の木は現在は残っていません。)

この老人は、弘法大師だったそうです。

左手頭上に神明神社が見える場所に、琵琶湖が一望できる絶景の場所として有名だった茶屋「望湖堂」がありました。

上の写真の「明治天皇小休止跡碑」の後の建物が再建された「望湖堂」です。

この茶屋は、本格的な本陣構えの造りで、参勤交代の大名を始め、朝鮮通信使らも立ち寄り、皇女和宮も休息されたそうです。

現在、琵琶湖湖岸の干拓が進み、琵琶湖自体が奥に後退してしまったために、琵琶湖の端がかすかに見えるだけで、下の写真の様に絶景とはいきません・・・

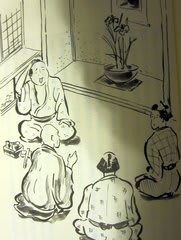

広重の「木曽海道69次之内 鳥居本」は、この茶屋・望湖堂から見た琵琶湖です。

望湖堂内部では、大名らが休んでいて、外では、従者達が退屈そうに待機しており、旅人も莚(むしろ)を敷いて休んでいます。

望湖堂を出ると、中山道は、「摺針峠西坂」と呼ばれる、かなり急なアスファルトの下り坂から山道になります。

西坂は山道を抜けると、やがて国道と合流しますが、合流地点には石碑「摺針峠望湖堂」が立っています。

国道を歩いて行くと、すぐ左手に、「おいでやす 彦根市へ」の大きな石のモニュメントが見えてきます。

モニュメントの先から、左に分かれて、鳥居本宿へと入って行きます。

「続膝栗毛(第二部)」(静岡出版)(1,500円)では、弥次さん喜多さんは、ここ「摺針峠」の茶屋で、名物の砂糖餅を食べながら、琵琶湖の景色に見とれています。

弥次さんが、ここで一句、

”遠眼鏡(とおめがね) よりもまさらん 摺針(すりはり)の 穴よりや 見る湖の景色”

(摺針に掛けて、針の穴から天を覗く、という諺を下敷きにしています。)

この句を聞いた金持ちらしい隠居が感心して、

隠居「私の家は、この先の番場宿ですが、今夜は私の家に泊まりませんか。」

二人は、御馳走になれそうだと、喜んで、一緒に番場宿の隠居の家へ向かいます。

隠居の家に着き、中に入ると、それは脇本陣とも言うべき立派な造りの建物でした。

弥次「上段の間もあって、大層な普請だぞ。」

喜多「こんな家では、また恥をかきそうだぜ。」

この家の息子が、生け花道具を持って、部屋に入って来ました。

息子「ご退屈でしょうから、お慰みに、これへ生けて下さい。」

喜多「さあ、言わんこっちゃない。大変な事になった。」

弥次「なあ~に、俺がスッパリと生けてみせよう。」

弥次さんは、花を取ってひねくりまわします。

弥次「これは珍しい、備前焼のすり鉢だ。」

息子「それは、すり鉢ではなくて、生け花の鉢ですよ。」

弥次「たわごとを言うな、いまに手際を見せよう。」

息子「花が、皆うしろを向いてますよ・・・」

弥次「うしろを向けて生けるのは江戸の流儀で、あんた方は知らない伝授事だ。」

息子「何で?」

弥次「特別に、秘密の伝授を聞かせてあげよう。

これは、床の間の間の壁をぶち壊して、向こうの部屋から見る生け花なのだ!」

息子「・・・」

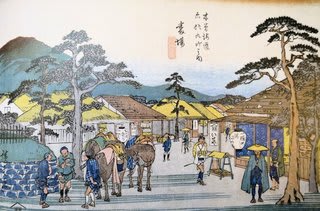

広重は、浮世絵「木曽海道69次乃内 番場」で、番場の宿場町を背景に、東の「見附」を描いています。

「見附」の左手は、敵から宿場町を守るための石垣です。

その石垣の前では、3人の馬子が立ち話をしています。

右手の茶屋の前は、菅笠を被り合羽を着た旅商人です。

その左に置かれた駕籠の横を歩いている白い着物の男は、お伊勢参りの奉公人です。

番場宿から鳥居本宿までは、約5キロです。

帰りは、ここ鳥居本宿の入口近くの鳥居本駅から、近江鉄道で米原駅へ向い、米原駅から新幹線で新横浜へ帰りました。

|

![]() |