(写真は、美濃国(岐阜県)と近江国(滋賀県)の国境)

今須峠を超えて、旧道から国道21号に合流すると、もうそこは今須宿です。

国道21号を横断して少し坂を下ると「今須の一里塚跡」が復元されています。

一里塚の前を、国道21号に沿って少し進むと、左手に「これより中山道 今須宿」の案内が立てられており、この向いの奥に「妙応寺」が見えます。

妙応寺は、今須の領主であった長江重景(ながえ しげかげ)が母の菩提のため創建した寺です。

領主の長江氏は、年貢の取り立てには”大桝”を、米の貸付には”小桝”と、「異桝(います)」を用いたことが、「今須(います)」の地名の由来だそうです。

今須宿は、元々は、この妙応寺の門前町として発展し、後に宿場町になったのだそうです。

妙応寺の先の左手に、今須中学校がありますが、当時の「本陣」は、ここにあったそうです。

中学校の先の駐在所の向かいに、人足や馬の継ぎたてを行った「問屋場」跡の立派な建物(山崎家)がありました。

問屋場跡の建物の二階の屋根には、上の写真の様に、”煙出し”のための小さな屋根が見えます。

街道を直進すると、右手に法善寺、左手に八幡神社があり、更に進むと、家並みを抜けました。

国道21号を横切って踏切を渡り、緩やかな坂を下ったところに、芭蕉の句碑がありました。

”正月も 美濃と近江や 閏月”

(但し、この句は、 芭蕉の句かどうか疑わしいらしいです。)

句碑の脇にある石碑によると、「貞享元年十二月 野さらし紀行の芭蕉が、郷里越年のため、熱田よりの帰路二十二日ころ、ここ地 今須を過ぎるときの吟」とあります。

その芭蕉句碑の少し先に、下の写真の「寝物語の里」の碑がありました。

上の写真の様に、小さな溝を挟んで、美濃国(岐阜県)と近江国(滋賀県)

の国境になっています。

この国境では、一尺五寸と近接した家同士の壁越しに、寝ながらにして隣国の人と物語をすることが出来たので、「寝物語の里」と呼んだそうです。

また、「寝物語の里の由来」の石碑には、「寝物語の里」伝説について説明されています。

それによると、

源義経のあとを追って来た静御前が、ここ今須宿に泊まっていると、隣の宿で、大声で話している義経の家来の声が聞こえてきました。

そこで寝ながら壁越しに、義経の家来かと尋ねると、そうだ、と答えるので、静御前が奥州までつれてって欲しい、と懇願すると、快諾したそうです。

これが寝ながらの話しだったので、この名が生まれたそうです。

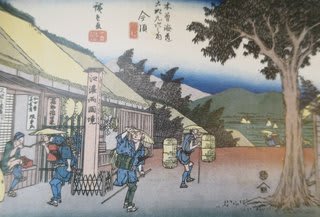

広重の浮世絵「木曽海道六拾九次之内 今須」も、この今須宿の「寝物語の里」を描いています。

「近濃両国境」を示す榜示杭(ぼうじぐい)が立つ宿場町の様子を、近江側から描いています。

手前の茶屋を近江屋、向こうの茶屋を両国屋といいました。

この宿場町には、榜示杭を挟んで、近江国側に20軒、美濃側に5軒の集落がありました。

ちなみに、近江国側の20軒は、銀の貨幣を使用して近江弁を喋り、美濃側の5軒は、金の貨幣を使用して美濃弁を喋っていたそうです!

驚き!

いよいよ、近江国(滋賀県)に入ります。

中山道も美濃路とはお別れで、近江路を歩きます!

暫く歩いてゆくと、楓(かえで)並木が延々と続きます!

中山道に楓並木とは珍しいと思ったら、ここの楓並木は明治になってからのもので、江戸時代には、ここは松並木だったそうです。

その楓並木が終わり、左手の踏切を渡ると、街道沿いに民家が見えてきて、右手に「照手姫笠地蔵堂」がありました。

右の背の低い方の地蔵が「照手姫」笠地蔵です。

「照手姫」については、「56-2:赤坂:青墓町」で取り上げましたが、照手姫が、この地蔵に笠を掛けて一心に祈ると、落命の危機にあった小栗判官は全快したそうです。

この笠地蔵堂の辺りはもう柏原宿です。

今須宿から柏原宿までは、約3キロです。

|

![]() |