(写真は、笹尾山で家康軍を迎え撃つ石田三成軍の武将・ウォーク更家)

関が原宿に入る前に、先ずは「関が原の戦い」の当日の激戦の様子を現地からレポートします!!

慶長5年(1600年)9月15日、関が原には、東西17万の軍勢が押し寄せました。

東軍を率いる徳川家康は、始めは桃配山に陣を配しました。

(桃配山の家康軍の最初の陣跡)

西軍を率いる石田三成は、戦いの様子を一望出来る笹尾山に陣を置きました。

(笹尾山の三成軍の陣跡)

(三成が当日の朝に見た風景)

午前8時、東軍・井伊直政隊の西軍・宇喜多秀家隊に対する一斉射撃によって、

決戦の火ぶたが切って落とされました。

(井伊直政の陣跡)

戦闘開始から4時間、まだ一進一退の攻防戦が繰り広げられていました。

しびれを切らした徳川家康は、軍の士気を高めるために、桃配山の陣から、激戦地である陣場野まで陣を前進させます。

(陣場野の家康の最後の陣跡)

家康は、ここ陣場野から、松尾山に陣取って動かない小早川秀秋に向けて、”早く裏切れ!”の催促の合図の鉄砲を打ち込みます。

これにより、小早川秀秋は西軍を裏切り、1万5千の軍を率いて、味方

である西軍に襲い掛かります。

病に侵されていた西軍・大谷吉継は、輿の上から指揮をとり、これを防ごう

と善戦しますが、吉継の部下の裏切りもあり壊滅、自刃します。

(大谷吉継の陣跡)

(大谷吉継陣跡から小早川秀秋が陣取った松尾山を望む)

不意を衝かれた西軍は大混乱に陥り、小西、宇喜多隊は敗走。

これを見た家康が、総攻撃を命じると、東軍は、我こそはと三成の首を狙い、ここ「決戦地」で最後の激戦を繰り広げます。

(決戦地)

開戦から7時間、西軍は、遂に力尽き壊滅しました。

関が原の戦いは、家康の圧勝に終わったのです。

合戦で打ち取った西軍の武将の首の血を、この井戸水で洗い落とした上で、家康が首実検したそうです。

(首洗いの井戸)

たくさんの首を洗っている風景を想像しただけで・・・

ぞ、ぞっ〜!、怖っ〜!

そして、家康の首実検のあと、東首塚と西首塚の2か所に埋葬されました。

(東首塚)

(西首塚)

石田三成は、市中引き回しの上、京都六条河原で処刑されました。

旧中山道は国道21号と合流して、関が原宿に入り、暫く進んで右折すると、JR関が原駅です。

駅前に観光案内所があったので、ボランティアのおじさんに「関ケ原合戦」の史跡巡りウォーキング地図を貰って、史跡巡りを開始します。

地図を見ながら、JR東海道線の陸橋を渡ると、直ぐ左手に、「松平忠吉・井伊直政陣跡」がありました。

合戦当日、東軍の先鋒は福島正則と決められていましたが、井伊直政は、これを無視して、宇喜多隊へ抜け駆け発砲し、この井伊直政陣からの攻撃で、戦いの火ぶたは切られました。

井伊直政陣跡の近くには、「首洗いの井戸」、「東の首塚」があります。

首洗いの井戸の横には、「首級墳碑」が立っており、その説明板によると、

「1600年、両勢力はここ関が原において激突したが、内応などの戦況の急変により、

三成側は大敗を喫した。

家康は、首実検をしたのち、すべての首や遺骸を、東西2箇所に首塚を造り葬らせた。

東軍に敵対した西軍将士は、主君秀頼のために命を捧げたものであり、

憎めるものではない。

故に、豊臣の危機に直面し犠牲になった者を葬ることは、仁義に厚い心得のなし得る

ことである。」とあります。

首塚を出て、石田三成陣地の笹尾山方面を目指して、坂を上って行きますが、その途中の右手に関が原町役場、左手に「歴史民族資料館」がありました。

ここ「歴史民族資料館」(350円)で、関が原の戦いについて、先に予備知識を仕入れてから、笹尾山を目指すことにします。

資料館に入ると、正面に大型ジオラマがあり、臨場感溢れる解説付きで、関が原合戦時の東西両軍の陣形や合戦の流れを見ることが出来ます。

また、関が原合戦に関わる武具等の展示もしています。

歴史民族資料館を出ると、その向い側が「徳川家康の最後の陣地」である陣場野です。

家康は、戦いの途中で、自陣を、桃配山の陣から、ここ陣場野まで前進させました。

そして、激戦に決着が着くと、家康はここで首実験をしました。

地図を見ながら、笹尾山の石田三成陣地を目指します。

緩やかな坂道を上って行くと、田んぼの真ん中に「関が原古戦場 決戦地」の石碑が建っていました。

小早川の寝返りにより東軍優勢となり、西軍の敗北がみえると、東軍諸隊が我こそはと、三成の首を狙い、この決戦地で激戦を繰り広げました。

この決戦地の先を左折して、石田三成陣地の笹尾山に向います。

笹尾山の麓には観光客用の駐車場があり、駐車場から少し上の笹尾山へ登って行きます。

途中、山の斜面には、石田三成陣の木柵が二重に造られています。

頂上の開けた場所が石田三成陣地で、展望台もあります。

ここからは、関が原が一望出来、小早川秀秋の陣地も見渡せます。

笹尾山を降りて、笹尾山の麓にある「笹尾山で甲冑体験」コーナーへ向かい、甲冑姿に着替えて記念撮影をしました。

写真撮影用のプラスチックの甲冑を被り、後ろでテープで止めるだけの簡単な衣装をイメージしていたのですが・・・

ところが、何と!

下着や靴下まで和装に着替えたあとで、順に、甲冑を身に着けてゆきます。

胸板、大袖、草摺(くさずり)、篭手(こて)、手甲、臑当(すねあて)、草鞋(わらじ)、そして、最後にようやく兜を被ります!

本格的な着付け?となり、結構、時間が掛かりました。

でも、予想外の本格的な武者姿に大満足です!

せっかくの機会なので、侍甲冑の撮影のあとで、足軽甲冑にも挑戦しました。

足軽の甲冑は、時代劇に使われている甲冑と同じ物だそうです。

道理で、着るのに時間が掛かるハズです。

・侍甲冑:2,000円、足軽甲冑:1,500円

(上記の料金は、刀・槍などの貸し出し、および着付けサービス込みの値段です。)

・場所:笹尾山交流館(関ケ原町営の笹尾山の麓の交流館=旧関ケ原北小学校の校舎内)

・甲冑体験の実施期間:5月23日〜11月22日

(係のおねえさんの話だと、冬季はこの地域は雪に閉ざされるため休館だそうです。)

・受付時間: 10:00〜16:00

(上記の時間帯内であれば、甲冑を着たまま史跡散策に出かけてもOKだそうです。)

旧中山道は国道21号と合流して、関が原宿に入ると、「たまり」と書かれた古い建物の醤油製造所の蔵が左手に見えます。

「たまり醤油」は、宮内庁御用達です。

醤油製造所の先の右手は、写真の「脇本陣」跡です。

更に街道を直進して行きますが、途中は宿場町らしい家が散見される程度で、交通量が多いので、ゆっくりと見物する気分にはなれません。

北国街道を横断歩道で横切り、中山道を直進すると、右手に「西首塚」がありました。

奥の方には、大小2つの祠が並んでおり、古い石柱には、「関が原合戦 戦死者 胴塚」と刻まれています。

えぇっ?、

首塚ではなくて胴塚なの?

案内板によると、「戦死者数千の首級(討ち取った首)を葬った塚」とあります。

ひぇ〜!

ここに、数千人もの首が埋まっているの?!

怖っ〜・・・

「首級を葬った塚」の案内板と、「胴塚」の石柱の両方があるという事は、首実検をした首と、首の無い胴体との両方が、この下に埋葬されているという事なのでしょうかねえ・・・

塚の上には小さな五輪塔が並んでいます。

この「西首塚」が、関が原宿の西の外れになります。

中山道は、西首塚の少し先で、国道21号線から分かれて、左手の道に入って、真っ直ぐに進んで行きます。

「天武天皇 兜掛け石 沓脱ぎ石」の標識があったので、標識に従って、個人の庭の一部だと思われる細い道をたどって行きます。

すると、個人の家の庭先に、下の写真の「天武天皇」の「兜掛け石」と「沓(くつ)脱ぎ石」がありました。

(兜掛け石)

(沓脱ぎ石)

壬申の乱(672年)では、この付近を境にして、西方の弘文天皇と、東方の「天武天皇」が対峙して合戦を行い、「天武天皇」側が勝利しました。

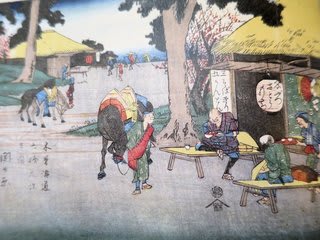

広重の浮世絵「木曽海道69次之内 関か原」は、関が原の西の外れから、宿場町の方角である東を向いて描かれたらしいです。

関が原は、壬申の乱(672年)と関ケ原合戦(1600年)の二大古戦場として余りにも有名です。

従って、関が原宿は、古戦場をイメージした浮世絵の題材には事欠きません。

にも拘わらず、広重は、敢えて、何処にでもある平凡な風景を描いています。

右手の茶屋の軒下に下がる提灯には、「名ぶつさとうもち」(名物 砂糖餅)の文字が見えます。

また、茶店の看板には、「そばぎり」「うんどん」と書かれています。

茶店の前の縁台の旅人は、名物の砂糖餅に箸をつけようとしています。

そして、お盆にお茶を乗せてきた老婆が、もう一人の旅人の注文を聞いています。

その左手は、馬を引いた馬子、そして、更にその左奥には2頭の馬を引く女が描かれています。

天武天皇の兜掛け石から中山道に戻り、少し進むと、左手の白壁の家の前に「不破の関跡」碑がありました。

天武天皇の時代に、”三関”として、東海道「鈴鹿の関」、北陸道「愛発(あらち)の関」、東山道「美濃不破の関」が設けられました。

しかし、798年には廃止されて、関守だけが置かれましたが、平安時代以降、多くの文学作品や紀行文に関跡として登場する様になった

そうです。

この白壁の家の奥に、下の写真の「不破の関守の屋敷跡」があり、芭蕉やその他の歌人の句碑等が立っています。

”秋風や 藪も畑も 不破の関”(芭蕉)

(田んぼや畑に変わり果てた虚しい不破の関跡に、秋風が寂しく吹いている。)

不破の関跡の前から道は下り坂になり、その途中に「不破の関資料館」(100円)があり、壬申の乱のビデオや不破の関のジオラマが展示されています。

不破の関跡の前の坂を下り切ると、藤古川が流れていますが、壬申の乱では、この川を挟んで、天武天皇軍と弘文天皇軍が睨み合ったそうです。

藤古川を渡り、中山道を直進して、国道21号を歩道橋で斜めに越えて進んで行き、右手の「若宮八幡神社」を過ぎると、大谷吉隆の墓の標識がありました。

私の好きな「大谷吉隆」の墓にお参りするために、標識に従い左折して、

頑張って山道を上って行きます。

山道を上りきったところに、「大谷吉継の陣跡」があり、正面に小早川秀秋が陣取った松尾山を望むことが出来ます。

「大谷吉継」は、石田三成の盟友で、病身を押して参戦、”義”を貫いた武将です。

吉継は、小早川の寝返りを予想しており、寝返りに動じずに応戦しますが、吉継の配下の脇坂隊の裏切りにより吉継軍は混乱、あえなくこの地で自害しました。

大谷吉継陣跡から中山道に戻り、「高札場跡」の前を過ぎ、さらに進んで「黒血川」を渡ります。

壬申の乱で、この川を挟んで両軍が衝突して激戦となり、両軍兵士の流血が、川底の石を黒く染めたことから、「黒血川」の名前が付きました。

黒血川の先の左手には、「鶯の滝」があり、滝の下は綺麗な水の川が流れていて、一休みしたくなる心地よい場所です。

年中、ウグイスが鳴くことから、、「鶯の滝」と呼ばれる様になったそうです。

鶯の滝の先で、東海道線のガードをくぐり、少し歩くと、右手に小公園があり、その中に、「常盤御前」の墓がありました。

常盤御前は、都一の美女と言われ、源義朝の側室として牛若丸を生みますが、平治の乱で源義朝が敗れたので、仕方なく平清盛の愛妾となりました。

ここの案内板によると、東国へ向かった牛若丸を案じ、あとを追ってきた常盤御前は、ここで山賊に襲われて息を引き取りました。

これを哀れに思った村人が、ここに葬り塚を築いたそうです。

また、この小公園には、芭蕉の句碑も建っています。

”義朝の 心に似たり 秋の風”

(ここに立つと秋風が吹きすさんでいるが、この感じは、あの源義朝が平治の乱で敗れ、最後は家人に殺されてしまった心とどこか似ているかもしれない。 ) )

常盤御前墓を出て、線路沿いに少し歩いて、踏切を渡ると、やがて緩やかな上り坂になり、山の中へ入って行きますが、これが今須峠です。

この今須峠を超えて、旧道から国道21号に合流すると、もうそこは今須宿です。

関が原宿から今須宿までは、約4キロです。

|

![]() |