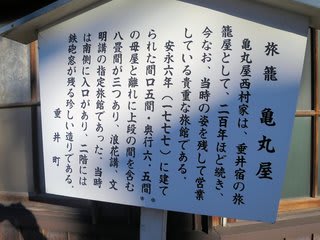

「垂井宿」に入って少し進むと、中山道は鉤の手になっていて、その角が下の写真の江戸時代からの「旅籠・亀丸屋」で、今でも営業を続けているらしいです。

”らしい”と言うのは、私は、この亀丸屋に宿泊しようと、インターネットで調べたのですが、未だ営業しているのか否か、イマイチ確信が持てなかった

からです。

そういう訳で、今回は亀丸屋での宿泊はパスしました。

旅籠の前の写真の案内板によると、

「亀丸屋西村家は、垂井宿の旅籠屋として、 二百年ほど続き、今なお、当時の姿を残して営業している貴重な旅籠である。

1777年に建てられた間口五間・奥行き六.五間の母屋と離れに、上段の間を含む八畳間が三つあり、浪花講・文明講の指定宿でもあった。

当時は南側に入り口があり、二階には、鉄砲窓が残る珍しい造りである。」とあります。

P.S.

このブログを読んだ豊島区のKKさんから、「亀丸屋」情報が、以下の様に、face book経由で寄せられました。

「最近、亀丸屋に宿泊しましたが、夕食は無く、トイレは和式ポッタンです。

朝食はお願いすれば、ご飯とみそ汁は出してくれます。

前には、裁判官の方の宿泊を、女将が断ったそうで、上から目線の方は宿泊を断られるようです。

..逆に、私は気に入られて、夜は遅くまで、朝も早くから、亀丸屋の歴史について話を聞かされました。

もう少し暖かくなったら、ぜひ亀丸屋に泊まって、女将の話を聞いて、またブログに載せてください。」

鉤の手の「旅籠・亀丸屋」の前を進むと、古い家が点在していて、宿場らしい家並みが続きます。

下の写真は、JR垂井駅前の竹中半兵衛の銅像と幟です。

半兵衛は、父の重元と共に垂井町へ移り、垂井駅から北西約7キロの菩提山の頂上の菩提山城を拠点にしました。

NHK「軍師官兵衛」にも、半兵衛(谷原章介)は、秀吉のもう一人の天才軍師として登場しました。

半兵衛のゆかりの地である竹中陣屋跡などは、垂井宿の北部に点在していますが、中山道から外れて歩くとかなり距離がありそうだったので、残念ながら今回はパスしました。

垂井宿を更に進むと、左手に大きな「南宮大鳥居」が建っています。

ここで左折して、この鳥居の下をくぐって、古い土蔵の家や雰囲気のある家の前を過ぎると、 右手に「玉泉禅寺」があり、その前に「垂井の泉」がありました。

案内板によると、「垂井の泉」は、玉泉禅寺の山門脇の樹齢八百年の大ケヤキの根元から水が湧き出ており、この湧き水「垂井」が、地名の起源になったとあります。

松尾芭蕉が「垂井の泉」を訪れた際に詠んだという下記の句碑が、泉の左手の階段横に建っていました。

”葱(ねぶか)白く 洗いあげたる 寒さかな”

(泥のついた葱(ねぎ)が清水でだんだんと真っ白になってゆく様を見ていると、身に染みる寒さが感じられるなあ。)

「垂井の泉」から「南宮大鳥居」へ戻り、中山道を少し進むと、上の写真の「旅籠長浜屋」が右手に、下の写真の「油屋宇吉家」が左手に見えます。

そして、油屋宇吉家の少し先の右手は「本龍寺」で、正面には「明治天皇垂井御小休所」の石碑があり、その奥には立派な山門が見えます。

この門は、垂井宿の脇本陣のものを移築したそうです。

門を入って行くと、本堂があり、本堂の左手は、句碑群がある「作り木塚」です。

芭蕉は、ここ本龍寺の住職・玄潭(げんたん)と交友があったので、本龍寺に冬篭りして、句を残したそうです。

”作り木の 庭をいさめる しぐれ哉”

(造園したての庭にしっとりと時雨が降り注ぎ、濡れてゆく様は趣が感じられるなあ。

作り木=手入れされた庭木)

「本龍寺」を出て、道なりに中山道を進むと、左手に「西見付跡」碑が建っていて、ここが垂井宿の西の外れです。

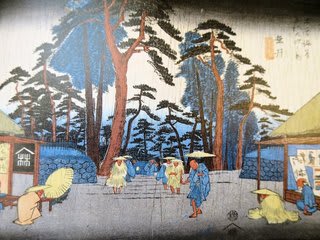

広重の浮世絵「木曽海道69次の内 垂井」は、ここ「西の見付」を描いたものです。

浮世絵は、雨がそぼ降る中を、垂井宿に入ろうとしている大名行列を、正面から捉えています。

左右の茶屋の前では、主人と旅人が、座って大名行列を迎えています。

左右の茶屋の中には、浮世絵が掛かっています。

「続膝栗毛(第二部)」(静岡出版)(1,500円)では、弥次さん喜多さんは、ここ「垂井(たるい)宿」の先の松並木を、近辺の者という与太兵衛と話しながら歩いています。

与太兵衛「今晩は垂井に泊まりでしょう。」

弥次「うん、ここいらで泊まりだね。」

与太兵衛「垂井の宿場の泊まりなら、美人の後家がいる田尻屋という宿屋がお薦めですよ。」

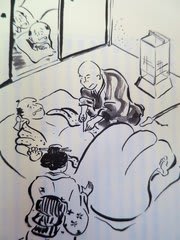

暮れ近くになって、3人は垂井宿に着き、田尻屋という旅籠に入ります。

与太兵衛「お客を連れて来たぞ。」

実は、この与太兵衛は、この近在の金持ちで、この旅籠の後家の旦那だったのです。

弥次「いまいましい。あの男は、後家の旦那だったんだ。ああ・・・腹が痛い。」

喜多「二人の目つきがおかしいので、俺は最初から分かっていたよ。あ、やたらに腹が痛い。」

与太兵衛「何も毒な物を食べた覚えはないのに、腹が痛い。」

3人は、代わる代わる便所を行き来します・・・

後家「そう言えば、心当たりが・・・。 あなたの子供をおろそうと、おろし薬

(堕胎薬)を、辛子味噌の中に入れて飲もうとしたんですが。

間違えて、下女が、お客様の食事に出してしまったみたいで・・・」

(おろし薬は、江戸時代の漢方の堕胎薬で、飲んだら死ぬこともある危険な薬だったそうです。)

与太兵衛「何だと!、ああ苦しい、医者を呼んでくれ。」

近所の医者の道竹が、下女に向かって、「足を抑えているので、足の爪先に、灸を

すえてくれ。・・・あっ、熱い!、馬鹿者!、それは俺の足だ!」

暫くして、ようやく少し気分がよくなってきた弥次さんが一句、

”故郷(ふるさと)へ くだる腹さへ こころよく なりしは重荷 おろし薬か”

(故郷の江戸へ下る腹さえ心地よくなったのは、おろし薬の重荷をおろしたためか。

江戸へ”下る”と腹が”下る”、重荷を”おろす”と”おろし薬”を掛けています。)

垂井宿の西の外れの「西の見付」を通り越して、 左手の稲荷神社の前を過ぎると、東海道本線の踏み切りです。

踏切を渡り、国道21号を陸橋で越えて少し歩くと、日守集落に入り、左手に「日守の茶所」の古い建物がありました。

「日守の茶所」の説明版によると、

「中山道・関ヶ原宿の「常盤御前の墓所」にあった「秋風庵」を、明治時代に、ここに移築し、昭和初めまで、中山道を歩く人の休憩所として利用された。」とあります。

「日守の茶所」の隣りは、立派な一里塚をあとにして中山道を進み、国道21号を斜めに横切ると、 「野上」集落に入り、大きな家が続く旧道らしいひっそりとした道になります。

「野上」は、江戸時代には、垂井宿と次の関が原宿の中間の「間の宿(あいのしゅく)」でしたが、古くは、東山道の時代から、宿駅として広く知られていました。

野上集落の「伊富岐(いぶき)神社」の先に、江戸時代の旅人の喉を潤したという「野上の七つ井戸」がありました。

間の宿・野上の集落を抜けると、立派な松並木が続きます!

江戸時代にタイムスリップした様で感動です!

松並木の中ほどに、写真の「六部地蔵」がありました。

その説明版によると、

「”六部”とは、”六十六部”の略で、全国の社寺に法華経を奉納しながら”修業している人”のことで、この地で亡くなった”六部”を、里人が祠を建てて祀っていて、”痛みのひどい病気”にご利益がある」

そうです。

その松並木の先で、中山道は国道21号に合流しますが、その合流点の角の車販売店の裏口に、下の写真のトイレがありました。

トイレの案内には、「古戦場めぐりの方へ 気軽にご利用下さい」とあります。

お言葉に甘えて利用させてもらうと、ウォシュレットの凄く綺麗なトイレでした。

中山道歩きの人のためのトイレ解放に感謝、感激です!!

その国道21号との合流点の国道21号を少し戻ると、桃配山の「徳川家康の最初の本陣跡」がありました。

関ケ原の合戦の際、家康が最初に本陣を置いたところです。

その桃配山から、国道21号をどんどん歩いてゆくと、やがて中山道の右側に「若宮八幡神社」がありました。

この若宮八幡神社から先は、もう関が原宿です。

垂井宿から関が原宿までは、約6キロです。