東赤坂駅で下車して、駅の前の中山道を、通学の中学生達と一緒に歩き始めます。

少し歩くと、中山道の案内板があり、それに従って左へ入る道を進みます。

左手に白山神社を見て、更に住宅街を道なりに進むと、「杭瀬(くいせ)川」に掛かる「赤坂大橋」がありました。

広重の浮世絵「木曽海道六拾九次之内 赤坂」は、この杭瀬川に掛かる「赤坂大橋」(当時は土橋)の手前から、橋の向こう側の赤坂宿を描いています。

雨上がりで、手拭を被り傘を閉じた女が土橋を渡っています。

合羽を着た旅人が、赤坂宿を出て土橋を渡っています。

この「杭瀬川」は、現在の狭い川幅からは想像出来ませんが、江戸時代は

揖斐川の本流だったため、もっと水量が多かったそうです。

「続膝栗毛(第二部)」(静岡出版)(1,500円)では、弥次さん喜多さんは、ここ「杭瀬川」の「六の渡し」の畔で、江戸時代にはよくあったという詐欺の両替屋に騙されます。

弥次さんが両替してもらうために出した本物の貨幣を、両替屋は、手の内に隠していた贋金と、手品の様にすり替えてしまいます。

両替屋「今、あなたが私に渡した貨幣は偽物ですよ。」

弥次さん「そんなバカな!、どれどれ・・・、あれ?ホントに偽物だ!」

両替屋が去ったあとで、喜多さんから詐欺の手口を指摘され、騙されたことに気付いた弥次さんが一句、

”するほどの ことに先非(せんぴ)を 杭瀬川 六の渡しの ろくでない旅”

(「先非」は、前の宿場町でやった失敗で、先非を”悔い”ると”杭”瀬川、

”六”と”ろくでもない”、の語呂合わせです。)

赤坂大橋を渡り、少し進むと、十字路の左手に「火の見櫓」、その道向いに「赤坂港跡」が見えます。

”中山道「赤坂宿」”は、”東海道の「赤坂宿」”と同じ名前で、間違えられることも多かったので、江戸時代には「美濃赤坂宿」と呼ばれました。

(中山道と東海道で、宿場名が重複するのは、この「赤坂宿」のみです。)

「赤坂港跡」の案内板によると、江戸時代には、ここ赤坂港は、米、材木、石灰等を運ぶ水運の要所で、数百隻の舟が出入りしていたそうです。

赤坂港を出た舟は、伊勢湾を通って、東海道の桑名宿で荷を降ろしていたそうです。

上の写真は、明治時代の「赤坂湊」ですが、大正時代の初めまでは、この様に湊として、盛んに利用されていたようです。

上の写真の右端は、赤坂港跡の常夜灯です。

上の写真は、赤坂港跡の隣の赤坂港会館です。

赤坂港跡をあとにして中山道を進み、JR東海道線の踏切を渡ろうとすると・・・

ん?

踏切の近くの家の前に、東海道線のプラットホームが見えます?

嘘だろ・・・

家庭専用の東海道線のホーム?

鉄道ファンの私は、この個人用のプラットホームが気になって先へ進めません・・・

不思議に思い、周辺をグルグルと歩いて回ると、踏切の真横に、「赤坂本町駅跡」の石碑がありました。

先程は、この石碑に気付かずに通り過ぎたみたいです。

そうか!昔、ここに「赤坂本町駅」があったときのプラットホームの残骸なんだ!

納得!

再び、東海道線の踏切を渡り先に進むと、左手に「本陣跡公園」がありました。

公園の中には、「中山道赤坂宿本陣跡碑」と「和宮之碑」が並んで建っています。

また、公園の少し奥に、「所郁太郎」の像と説明版がありました。

それによれば、所郁太郎は、幕末の赤坂出身の医師であり、元老・井上馨が刺客に襲われ重傷を負ったときには、大手術して命を救ったそうです。

公園の奥に綺麗なトイレがありました。

この時期、トイレが近いので助かります!

本陣跡公園を出て、赤坂宿の古い町並みを歩いて行きます。

町中の十字路の右手に、上の写真「史跡中山道 赤坂宿」の看板があり、その脇に、下の写真の常夜灯型の道標があり、「右たにくみ道」と刻まれてます。

「たにくみ道」とは、谷汲山・華厳寺へ続く谷汲街道のことです。

ここの十字路を左手の奥の方へ進んでゆくと、往時を彷彿とさせる建物群が並んでいて、まるでタイムスリップしたかのような風景です!

十字路に戻って、少し進むと、左手に「脇本陣跡」の碑、右手に「妙法寺」がありました。

「脇本陣跡」は、現在は上の写真の「榎屋旅館」になっています。

更に、進むと、左手に「赤坂宿御使者場跡」の石柱があり、その石段を上がると、下の写真の「兜塚(かぶとづか)」がありました。

案内板によれば、この丘は、関が原の前哨戦の「杭瀬川の戦い」で戦死した東軍中村隊の武将の鎧兜を埋葬してあるそうです。

この兜塚が、赤坂宿の西の外れになります。

「赤坂宿」の西の外れの「赤坂宿御使者場跡」の丘で一休みしてから、「垂井宿」を目指して歩き始めます。

間もなく、「昼飯町」という珍しい地名の町に入り、左手の奥まった所に

「昼飯大塚古墳」が見えました。

その古墳に上ってみますが、写真の様に、かなり大きな古墳です。

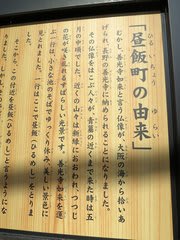

更に、中山道を進むと、その先右手に「如来寺」があり、そこに「昼飯町の由来」の案内板がありました。

(読み方は、”ひるめし”ではなくて”ひるい”です。)

町名の由来は、甲斐国住人の本多善行が難波の海から拾い上げた三尊仏(善光寺如来)を、長野の善光寺に納めるために運ぶ途中で、ここで昼飯を食べた事に由来するそうです。

という事は、”ひるめし”でも良かったのでは・・・?

中山道は、その先でJR東海道線のガードをくぐり、鎌倉時代に東山道の宿駅として栄えたという「青墓」集落に入ります。

「史跡の里 青墓町」の白い標柱が建っています。

青墓集落を歩いて行くと、左手に「照手姫水汲井戸」と書かれた標識が見えたので、それに従って中山道から少し入って行きます。

すると、国道に突き当たる手前に、その井戸と説明版がありました。

その「照手姫の水汲みの井戸」の説明版によると、

昔、武蔵国の郡代の娘で「照手姫」と呼ばれた美人がいました。

「照手姫」は、浄瑠璃で有名な「小栗判官」と恋仲でした。

ところが、小栗判官は、郡代の家来に、毒酒を盛られてしまいます。

照手姫は、嘆き悲しみ、放浪の末、ここ青墓の長者に売られてしまいます。

長者は、その美貌をみて、身分の高い客の相手をさせようとしますが、姫は拒み続けます。

怒った長者は、2キロも離れたこの井戸に水汲みに行かせる等、嫌がらせをします。

ところが、毒殺されたと思われた小栗判官は、熊野の霊水につかって蘇えり、めでたく照手姫と結ばれたそうです。

「照手姫水汲井戸」から 中山道に戻って少し進むと、右手に「円願寺 よし竹庵」の石柱が建っています。

その説明版によると、

「源義経」は、京の鞍馬山を抜け出し、金売吉次をお供に、奥州平泉へ落ち延びる途中で、源氏再興を祈願するため、ここ旧「円願寺」跡に立ち寄りました。

(円願寺は、焼失して現在は残っていません。)

義経は、ここで、「葦(よし)の杖」を地面に突き刺し、

「さしおくも 形見となれや 後の世に 源氏栄えば よし竹となれ」

と歌を詠みました。

すると、その願いが仏様に通じたのか、杖にしてきた葦から見事な竹が芽を吹き、杖から竹が成長したそうです。

それで、この珍しい竹を「よし竹」と呼び、この寺を「よし竹庵」と呼ぶようになったそうです。

この場所は「小笹竹(こしのだけ)の塚」と呼ばれ、阿弥陀如来像とたくさんの五輪塔が並んでいますが、この五輪塔の中の一つが「照手姫の墓」らしいです。

「よし竹庵」を少し進むと、中山道は、県道を斜めに横切り、田園風景の中を直進して行きます。

やがて、右手に、「国分寺道」と彫られた道標が見えてきました。

道標を右折して、県道を横切って歩いてゆくと、広々とした公園になっている「美濃国分寺跡」がありました。

(伽藍配置図)

美濃国分寺跡から 中山道に戻り進むと、まもなく「垂井町」バス停がありました。

もう、垂井の町に入ったみたいです。

単調で直線の中山道が暫くの間続きます。

やがて中山道は、 川沿いの道にぶつかってT字路になっています。

このT字路の右側の相川橋を渡ればもう垂井宿です。

T字路の左角には、1709年に建てられたという写真の「垂井追分の道標」がありました。

道標には、「是より 右 東海道大垣みち、左 木曽街道たにぐちみち」と刻まれています。

この追分は、中山道と東海道を結ぶ美濃路の分岐点にあたるそうです。

下の写真の相川橋は、昔は人足渡しだったそうです。

赤坂宿から垂井宿までは、約6キロです。