(写真は、三留野(みどの)宿の町並み)

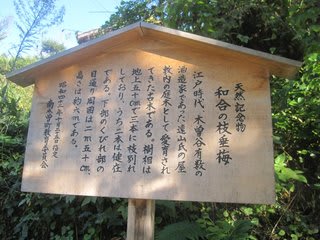

「三留野(みどの)」の地名の由来は、ここに木曽氏の館があり「御殿(みどの)」と呼ばれたからだそうです。

三留野宿は、旅籠が32軒と多かったのですが、これは、野尻から三留野の間の中山道は、木曽川に沿って、わずかな道が開かれていただけで、”危険な桟(かけはし)を 何か所も渡らなければならない 命がけの道”だったからだそうです。

今年7月の南木曽地方の大雨による崖崩れの様なときには、江戸時代には、危険な個所を命がけで無事に越えてきた旅人で三留野宿は賑わったんでしょうね。

三留野宿は、明治14年の大火で町並みのほとんどが焼失してしまいました。

それでも、枡形道を抜けると、出梁造りの家が並び、雰囲気のある街道風景です。

宿場町の中ほどに、脇本陣跡の案内板がありますが、脇本陣の家は残っていません。

案内板によれば、三留野宿の脇本陣は、庄屋の宮川家が代々勤めたそうです。

脇本陣跡の案内板がある上の写真の家の表札には、下の写真の様に「宮川」とあるので、子孫の方が住まわれているのでしょう。

脇本陣跡の道路向いの空き地に、本陣跡の石碑があり、石の門柱二本と「明治天皇安在所」の石碑があります。

|

夜明け前 (第1部 上) (新潮文庫) |

| 島崎 藤村 | |

| 新潮社 |

島崎藤村の「夜明け前」では、大雨の中の「和宮の前代未聞の大御通行」が、宿場町や人足等に非常に大きな負担だった事を以下の様に書いています。

西は大津から東は板橋まで、和宮の前後を警護するもの12藩、道中筋の道固めをするもの29藩。

姫君を乗せた御輿は、軍隊の如きいでたちの面々に護られながら、雨中の街道を通った。

中津川、三留野の両宿に、沢山な死傷者も出た。

街道には、途中で行き倒れになった人足の死体も多く発見された。

半蔵と伊之助の二人は連れ立って、その日、三留野の御継ぎ所の方から馬篭へ引き取って来た。

三留野宿の外れの梨子沢川(なしざわ)橋を渡ります。

街道は、更に蛇抜橋を渡り、写真の「貯木場」を右下に眺めながら、緩やかな坂道を上ってゆきます。

「貯木場」を眺めていると、山に囲まれた木曽の住人は、木材に頼って生活し、切り出した木材を筏にして木曽川に流して運び生活していた、ことを実感しました。

やがて、道路はY字路となり、右に行くと中央本線を渡りJR南木曽駅ですが、中山道は左手の道を進みます。

街道の左手に、写真の園原先生の碑があります。

園原先生とは、三留野天神社の神官だった園原旧富(そのはらふるとみ)のことで、江戸時代に多数の門人を抱えていた国学者です。

「木曽古道記」や「木曽名物記」などの著書があります。

園原先生碑の前のY字路先を右に進むと、街道名物の大きな「枝垂れ梅」があります。

枝垂れ梅の先を下ると、写真のD51機関車が置かれた小さなSL公園がありました。

SL公園から先は、中山道は林の中の坂を進み、やがて庭木の手入れが行き届いたて集落に入ります。

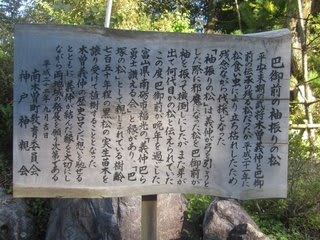

集落の中ほどの切り倒された松の根元に「ふりそで松」の碑がありました。

説明版によると、

「木曽義仲が弓を射るのに邪魔になった松を、巴御前が袖を振って枝をなぎ払った」という伝説の松だったそうです。

また、同じ場所に下の写真の真新しい神明神社がありました。

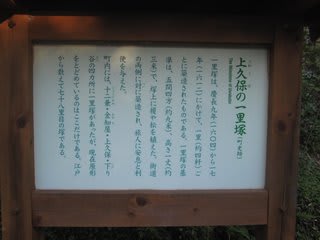

神明神社から暫く歩き、石畳道の上り坂を上ると、その先に、街道の両側に、写真の様に、対になって土が盛り上がっている「上久保一里塚」があります。

左右が対で残っている一里塚は少ないのです。

一里塚の先の坂を下っていくと「良寛歌碑」がありました。

”木曽路にて ・・ この暮れの もの悲しきに若草の

妻呼びたくて 小牝鹿(さおしか)鳴くも”

良寛歌碑から先は、旧中山道は分岐が続き、その都度、分岐の標識が

立っています。

しかし、その分岐の矢印が、分岐する道の中間を指しているのが多く、都度、立ち止まって考え込んでしまいます。

う~ん・・・?

迷いながら、慎重に、総合的に、矢印の向きを判断しながら、ようやく下の写真のせん沢の道標に従い戦沢橋を渡ると、中山道は石畳の道になり、林の中を進みます。

その先で道路は三又路になり、右は妻籠城、真ん中は妻籠宿、 左は飯田の表示です。

三叉路の中央の道を下って妻籠宿に向います。

林の中の道を抜けると、妻籠宿まで0.7kmの標識です。

広重の浮世絵「三留野」は、のどかな田園風景を描いています。

クワを持った農夫が、腰をかがめて草をむしっています。

農夫の女房は、子供の手を引き、昼飯とヤカンを入れた岡持ちを頭上で支えて、あぜ道を運んでいます。

同じあぜ道で、風呂敷を背負った旅人が、農夫の仕事を眺めています。

右手の岡の上には、二つの鳥居が建っています。

三留野宿から妻籠宿までは、約6キロです。