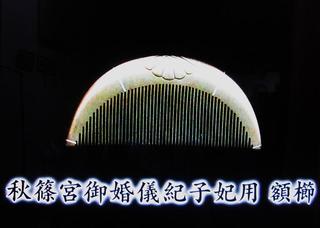

(写真の宮内庁御用達:御婚儀用櫛は、薮原宿名物「お六櫛」でもあります。)

薮原宿は、鳥居峠へ向う旅人の宿場として、また、高山へ向かう飛騨街道の追分の宿として、更には、名物・お六櫛の生産地として栄えていたそうです。

しかし、明治時代の大火で町並みの大半を焼失し、往時の面影を一部に残すのみです。

鳥居峠で、熊と出会うこともなく、無事に、民家が点在する辺りまで下りて来ましたが、薮原宿までは、まだ1.4キロの表示です。

更に、家並みの下り坂を行くと、目の前の風景が開け、右側の小高い場所に、下の写真の「尾州御鷹匠役所跡」の標柱が建っていました。

説明板によれば、江戸時代の諸大名は、鷹狩りを楽しんでいましたが、ここには、尾張藩から鷹匠と役人が出張して来て、

鷹のヒナを飼育し、尾張藩主や将軍家に差し出していたらしいです。

右手のJRの線路沿いに、急な坂を、更に真っ直ぐに下っていくと、左側に写真の藪原神社がありました。

途中で、跨線橋を渡り、線路の向こう側の宿場町へ向うべきところを、行き過ぎてしまったみたいです。

慌てて引き返し、JRの線路の下のトンネルをくぐって、薮原宿の町並みに出ました。

宿場町を少し進むと、左手に、写真の「防火高塀」跡がありました。

1695年に、藪原宿に大火があり、その後の大火対策として、 家と家の間に、石垣と土塀を築いて延焼を防いだそうです。

上の写真は、薮原宿の名産品「お六櫛」を扱う「お六櫛問屋 篠原商店」です。

上の写真の様に、2階の軒下に、お六櫛の櫛の形をした大きな看板を掲げた商店もあります。

写真の薮原名物のお六櫛は、ミネバリの木から作られ、鹿の骨を用いて磨きあげられます。

妻籠の旅籠屋の娘だった「お六」は、いつも頭痛に悩まされていましたが、「御嶽権現」のお告げがあり、お告げの通りにミネバリの木で作った櫛を使ったところ、たちまちその痛みが治ったそうです。

お六櫛は、江戸時代には、江戸の芸者の好みをデザインに取り入れた流行に敏感な商品だったため、薮原宿のお土産品として大ヒットしていたそうです。

冒頭の写真は「秋篠宮御婚儀紀子妃用 額櫛」です。

宿場町の出口付近には、下の写真の高札場跡がありました。

薮原の宿場町を抜けると、街道は大きく左カーブし、小高い位置に薮原駅が見えました。

少し歩くと、立派な建物の村民センターの前に、蒸気機関車D51が展示された広場があり、その前に「薮原一里塚」の碑がありました。

薮原一里塚碑の前の県道を左折して、中央西線のガード下を通って、いったん薮原駅前へ出てから、国道19号に合流します。

(薮原駅)