(写真は贄川関所)

今年は、集中豪雨、猛暑、台風、異常気象と切れ間なく続いて、中山道歩きが、なかなか再開出来ないでいました。

このところ、ようやくその異常気象もおさまり、秋めいてきたので、久しぶりに中山道の一人歩き旅を再開しました。

横浜駅に6時頃に着いて、新宿駅で7:30発のあずさに乗り換え、更に、塩尻駅で中央西線に乗換えて、11時過ぎに、前回の歩きの終点だった贄川(にえかわ)駅で下車しました。

|

夜明け前 (第1部 上) (新潮文庫) |

| 島崎 藤村 | |

| 新潮社 |

島崎藤村の「夜明け前」の舞台となる「木曽十一宿」は、ここ贄川(にえかわ)宿から始まります。

木曽十一宿の最北端にある贄川宿は、奈良井川の両岸に急な山が迫る小さな宿場町です。

贄川・奈良井と続く4宿を「上四宿」、木曽福島からの3宿を「中三宿」、野尻から馬篭(まごめ)までの4宿を「下四宿」と呼んでいました。

また、ここ贄川宿には、木曽福島の関所の出先機関としての番所(関所)が設けられていました。

写真の贄川駅は、雰囲気のある古い無人の駅舎です。

贄川駅前の坂を上り切ったところに、”メロディ橋”

と名付けられた跨線橋があります。

と名付けられた跨線橋があります。

メロディ橋を渡ると、左下の坂の途中に、屋根に石を置いた上の写真の贄川関所がありました。

まだ新人だというおばさんが、関所の各部屋について一生懸命に説明してくれました。

江戸時代には、木曾福島の代官山であった山村氏が、家臣を贄川関所に配して、 婦女の通行と木曽檜の搬出を、特に厳しく取り締まったそうです。

おばさんの説明によると、贄川と言う地名は、温泉が川の中に湧き出していたので「熱川(にえかわ)」と呼んでいましたが、その”熱(にえ)”が”贄(にえ)”に転じたのだそうです。

関所内部は、写真撮影禁止のため、以下は「贄川関所のパンプレット」の写真と、BS東京テレビ「街道歩きの旅・中山道」を使用しています。

上の写真は、 大名などが休憩する座敷です。

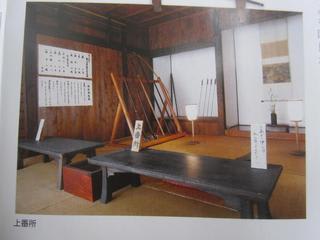

上の写真は、上番所で、関所の責任者が、通行手形と発行者印とを照合する手形改め等の業務を行っていました。

壁には、関所破りに備えた弓や鉄砲などが掛けてあります。

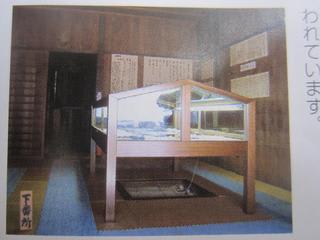

上の写真は、下番所で、手形持参人と責任者との取次ぎや荷物改め等を行った部屋ですが、現在は資料室になっています。

(BS東京テレビ)

この下番所の奥の谷側の上の写真の部屋が、悪名高い「女改め」の部屋です。

(BS東京テレビ)

女改めの部屋の窓から下を眺めると、下は目が眩む断崖絶壁!

この様な絶壁では、ここの関所を通らざるを得ず、間道を抜けて関所破りするのは無理だなあ・・・

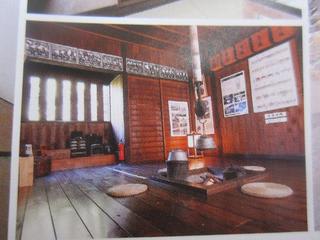

上の写真は、囲炉裏のある台所です。

贄川関所を出て、贄川宿の町並みを歩きます。

贄川宿は、昭和5年の大火で町並みの大半を焼失したため、宿場町の面影はあまり残っていません。

写真の贄川郵便局のポストは、贄川関所のおばさんの説明によると、日本に2か所しか無い有名な?英文のポストだそうです。

上の写真は、1854年竣工の「深澤家住宅」で、贄川宿には、当時、行商を生業とする商人が集住しており、深澤家もそうした家の一つだったそうです。

(宿場町の水場)

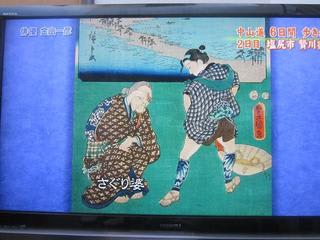

広重の浮世絵は、「贄川」と題して、珍しく、夕暮れの繁忙時の旅籠屋の情景を描いています。

絵の中央では、到着した侍2人が、草鞋の紐を解き、タライの水で足を洗っています。

柱と鴨居に掛かる紙は、この浮世絵シリーズの刊行にかかわった版元、彫師、刷師の名前です。

馬子が荷物を下ろしている馬の尻掛に”三十四”とあるのは、贄川宿が日本橋から34番目の宿であることを示しています。

道路上の右手の侍は、宿帳を手にした宿役人です。

宿場から、右手を走る国道19号に出ると、道路沿いに、樹齢1000年という巨大な「贄川のトチの木」があります。

いや~、これは凄い!

ここから先は、山と山の間の狭い谷を、国道19号と中央西線と奈良井川が並走します。

中山道は、奈良井川を渡り、中央西線の鉄橋をくぐります。

少し歩くと、左手に残る旧道へ入り、長瀬の集落へ向います。

お昼過ぎで、お腹がすいてきました。

贄川関所のおばさんに、お昼にお奨めの食堂を聞いてきました!

その食堂が、この辺りにあるハズなのですが・・・

ありました!

おばさんお奨めの蕎麦屋「ながせ」が!

岩魚(いわな)蕎麦(1,600円)を注文します。

岩魚が大きい!

珍しい山菜の天ぷらは、写真右から、あざみ、スイナ、タンポポです。

上手い!

長瀬の集落を抜けると、すぐに再び国道19号に合流しました。

国道19号を少し歩くと、右手に「木曽ならかわ道の駅」と「木曽くらしの工芸館」があり、中山道は、この「道の駅」の右側から緩やかな上り坂の道を入ってゆきます。

左手に、楢川村役場が見えてきますが、その敷地内に、写真の芭蕉句碑が建っていました。

”送られつ をくりつはては 木曽の秋”

これと同じ句碑が馬篭にもありますが、その経緯については、島崎藤村の「夜明け前」に書かれており、概略は下記の様な話です。

⇒馬篭の庄屋の金兵衛の父が亡くなったので、金兵衛は、俳句が好き

だった父を供養するために、馬篭宿の外れに芭蕉の句碑を建てました。

句碑の”木曽の秋”には、「秋」ではなく「穐(あき)」の字が

使用されていますが、句碑には崩した書体で書かれているので、

”木曽の秋”ではなくて、”木曽の蠅(ハエ)”としか読めない、

と皆から酷評されます。