�i�ʐ^�́A�u���ΐ蔭�˂̗��v�̃\�o�j

����19����i�݁A�{�R�h�̕\���̉E�̓��ɓ���ƁA�u���R���{�R�h�v�̕W��������A���̐�ɏH�t�_�ЂƐΓ�������ł��܂����B

�{�R�h���u�\�o�蔭�˂̒n�v�Ƃ��ėL���ł��B

�{�R�h�Łu�\�o��v�����������܂ł������́A�ۂ߂āA���̂܂�䥂��ĐH�ׂĂ��������ł��B

�Ƃ��낪�A�����{�R�h�ŁA���݂̗l�ȁA��Ő���������������������A�S���ɍL�����������ł��B

�ց`�I�����������I

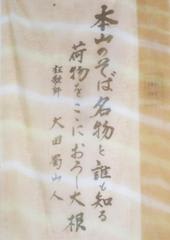

�܂��Ȃ��A�X���������u�{�R���̗��v�̊Ŕ������A���̉��̔��̉��ɁA�\�o�ł��̌����o����Ƃ����A�ʐ^�̐H���{�݂�����܂����B

��̎ʐ^�́u���ΐ蔭�˂̗��v�̊Ŕɂ́A�m�Ԗ剺�̐X�싖�Z��

�u���ΐ�Ƃ����ρ@���ƐM�Z���{�R���o�łā@���܂˂�

�@���X�ɂ��Ă͂₳�ꂯ��]�X�v

�Ƃ����Љ��������Ă��܂��B

�����ł́A�n���̂�����B���\�o�ł��������肻��H�ׂ����Ă����X�ł��B

������B�T�`�U�l���A���Ԙb�ɉԂ��炩���Ȃ���H���ł̂�т�Ɠ����Ă��܂����B

������肽�Ẵ\�o�𒍕����܂��B

�H���̕ǂɂ́A���c�쐤�̋��̂ł���ʐ^��

�u�{�R�́@���𖼕��ƒN���m��@�ו��������ɂ��낵�卪�v���\���Ă��܂��B

������B����������y�Y�����낢��W�����Ă������̂ŁA�ʐ^�̃\�o�\�����܂����B

���Ε��̒��ɁA�I�̗���������������Ă��āA�������肵���Â݂Ŕ������������ł��B

�{�R�h�̒����݂́A��Ɍ������邱�Ƃ��Ȃ������̂ŁA�o���i������j����̌Ö��Ƃ����сA�]�ˎ���Ƀ^�C���X���b�v�����悤�Ȋ��o�ɂƂ���܂��B

�h�꒬�̒��S�ɁA�o���i������j����̉Ƃ��A�ʐ^�̗l�ɂR���A�Ȃ��Ă��܂����A���̂����̂P���ɂ́A���āu������v�̊Ŕ��������Ă��܂��B

���ɂ��A�������������������Ƃ������������A�����̕��͋C���c���Ă��܂��B

������̌������̉��ɁA���h�Ȃ������A���̉Ƃ̕~�n���̉E��ɑ傫�ȁu�����V�c�{�R�s�ݏ��Ձv�̔肪����A����Ɂu���L�n�ɂ������֎~�v�̔������Ă��܂����B

���̂���ɂ��Z�܂��̕��́A�����A�{�w�̎q���Ȃ̂ł��傤�ˁB

�����́A�����H���L�����悤�Ȃ��̗��h�ȁu�����ǂ�v�ł��I

�h��̊O��܂ŗ���ƁA�u�H�t��铔�v�Ɓu�H�t�匠����v�����Ă��Ă��܂����B

�h�꒬���āA�^�������ɍ������Ă䂫�����ɍ������A����19����JR�������ɉ����ĕ����Ă䂫�܂��B

�b�������ƁA���R���͉E��ׂ̍����ɓ���܂��B

�X�������̍H��̗���Ɏʐ^�́u���o���̐ؐՁv�̐���������܂����B

�����ɂ́A

�u�M�l�̒˂̏�ɑ�O���������B

�h���n�̍n���@���o���̐@���]�˛����̊G�ɂ�����h�v

�Ƃ���܂��B

�X�Ɏb���ׂ��c�ɓ��̊X��������Ă䂫���o���W���ɏo��ƁA�u���o���̈ꗢ�ːՁv�̕W��������܂����B

���o���W���́A�{�R�h�Ǝ����ѐ�h�̊Ԃ́u���ď�v�����������ł����A���݂́AJR�������̖��l�̓��o���w��������̂̎₵���W���ł��B

�i����Ƃ́A�h�꒬�̒��Ԃɐ݂���ꂽ�����┄�X�Ȃǂ̋x�e�{�݂ł��B�j

���c�_�Ȃǂ����Ă�����o���W������ƁA���R���͍Ăэ���19���ɍ������܂��B

�E�艺�ɓޗLj��߂Ȃ���A�������g���b�N���s�����������̕������A�����Ă䂫�܂��B

�g���b�N�̔r�C�K�X�ɂ���Ȃ���A����19����������Ɩ�30���A�悤�₭�u�������@�ؑ]�H�v�̓��H�W�����I�I

���悢��ؑ]�H���`

�����u�閾���O�v�̐��E�ɓ������]�I�I

|

�閾���O (��1�� ��) (�V������) |

| ���� ���� | |

| �V���� |

�h�ؑ]�H�͂��ׂĎR�̒��ł���B

�@����Ƃ���ɂ͑Z�i���j�Â����ɍs���R�̓��ł���A

�@����Ƃ���͐��\�Ԃ̐[���ɗՂޖؑ]��݂̊ł���A

�@����Ƃ���͎R�̔����߂���J�̓����ł���B

�@��̊X���͂��̐[���X�ђn�т��т��Ă����B�h

�L�d�̕����G�́A�h�{�R�h�̊O��ŁA���₪�I���A�ɂ₩�ȉ���₪�n�܂�ꏊ��`���Ă��܂��B

�䕗�̌�Ȃ̂ł��傤�A�|�ꂩ�������̖̑�������̖W�Q�ɂȂ�Ȃ��l�ɁA�Q�{�̖_�Ŏx���Ă��܂��B

�H��ɂ́A���}�⏼�t���U�����A���ɐ�|���ꂽ���̖̑�ɁA�Q�l�̖��肪���|���ĕ��������Ă��܂��B

�Q�l�̎q���́A�W�߂����}��|������t�ɓ���ĉƂɋA�낤�Ƃ��Ă��܂��B